Системы наблюдений за температурой воды на больших озерах

Автор: Киракозов Артур Себастьянович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Осмысление ноосферы

Статья в выпуске: 2 (43), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор методов размещения станций наблюдений за гидрологическими параметрами в больших озерах. Путем анализа литературных источников - указаний, наставлений и рекомендаций, разработанных Росгидрометом, а также научных монографий и статей, выделены системы наблюдений за важнейшим гидрологическим параметром - температурой воды на больших озерах (на примере Ладожского озера и других). В работе показаны методы размещения станций на акватории озер: морфологический и равномерной сетки. Делается вывод, что эти методы размещения станций наблюдений за гидрологическими параметрами, в частности температурой воды, сегодня нуждаются в оптимизации и предлагает дополнить методику размещения станций наблюдений на больших водоемах двумя методами: корреляционным и градиентным, а также ввести критерий оценки - достоверность среднего значения температуры воды.

Градиентный метод, корреляционный метод, морфометрический метод, оптимизация системы наблюдений, температура воды, станции наблюдений

Короткий адрес: https://sciup.org/140223997

IDR: 140223997 | УДК: 910.3

Текст научной статьи Системы наблюдений за температурой воды на больших озерах

Киракозов А.С. Системы наблюдений за температурой воды на больших озерах // Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 2. – С. 116–122.

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2017

Методика размещения станций наблюдений за гидрологическими параметрами и сама наблюдательная сеть на крупных озёрах сложилась еще в СССР. За последние 25–30 лет кардинально изменился инструментарий в гидрометеорологии, произошел переход на цифровую технику, а также возросли требования к точности измерений и скорости передачи данных. В данной статье дается описание существующих на сегодня систем гидрологических наблюдений за температурой воды на больших озерах.

материалы и методы

Сети пунктов гидрологических наблюдений проводят следующие наблюдения: актинометрические, тепло-балансовые, гидрологические, аэрологические, вод суши, гидрометеорологические, агрометеорологические, за уровнем загрязнения атмосферы, морских вод, почвы и снежного покрова, метеорологические, радиолокационные, за атмосферным электричеством, озонометрические, радиометричес- кие, геомагнитные, фонового мониторинга природной среды [1, с. 20]. Выделение сетей наблюдений является условным, так как на станциях и постах реализуется принцип комплексности наблюдений.

морфометрический метод размещения станций наблюдений

Количество береговых пунктов наблюдений над температурой воды определяется размерами и конфигурацией водоема. Обычно такие пункты совмещаются с водомерными постами. Кроме того, наблюдения над температурой воды обязательно выполняются на всех островных станциях. Размещение прибрежных пунктов наблюдений над температурой воды производится с учетом следующих рекомендаций: на крупнейших и больших озерах округлой или эллипсообразной формы и на озеровидных водохранилищах таких же размеров прибрежные пункты следует располагать у противоположных берегов, причём общее число их должно быть не менее 4–6.

В открытом водоеме количество и размещение пунктов наблюдений над температурой воды определяется в зависимости от этапа изучения водоема. На начальном этапе проводятся эпизодические наблюдения рекогносцировочного характера, охватывающие различные района акватории и предназначенные для обоснования выбора постоянных пунктов (гидрологические разрезы и одиночные рейдовые вертикали). На последующем этапе изучения выполняются систематические наблюдения в постоянных пунктах, размечаемых на характерных участках акватории (постоянные и рейдовые вертикали). На начальном этапе изучения расположение гидрологических разрезов Росгидрометом рекомендуется по батиметрической карте, причем на водоемах правильной формы наблюдения выполняются на вертикалях одного разреза; соединяющего противоположные берега и пересекающего водоем через область наибольшей его глубины. При изучении озер и водохранилищ исходят из того, что температура каждого, в особенности крупного водоема отличается своей спецификой, обусловленной размерами, морфометрией и т.д. Поэтому озера и водохранилища изучаются пообъектно. Расположение гидрологических вертикалей назначается по батиметрической карте, причем на озеровидных водоемах наблюдениями должны быть освещены районы: 1) наибольших глубин (профундальная зона, котел), 2) переходных глубин от береговой подводной террасы к зоне наибольших глубин (сублитораль, свал, изрубье), 3) пологой береговой подводной террасы (литораль), 4) истока реки из озера, 5) устьев крупнейших рек. На озерах с изрезанной береговой линией характерными являются также крупные обособленные заливы и губы [7, c. 28–31].

На последующем этапе изучения (через 1–2 года после начала наблюдений) расположение пунктов наблюдений в открытом водоеме пересматривается с учетом результатов, полученных на начальном этапе. Рейдовые вертикали для постоянных наблюдений размещаются по акватории водоема в пределах отдельных районов глубинных зон. На озерах и озеровидных водохранилищах такие вертикали располагаются по створам, направленным от линии берега к области наибольших глубин или пересекающих озеро, и размещаются в различных глубинных зонах (литорали, сублиторали, профундали). На створе намечаются не менее трех вертикалей с таким расчетом, чтобы каждая из них находилась в наиболее глубоком месте данной зоны (обычно близ границы со смежной более глубокой зоной). При ширине литорали (сублиторали) свыше 15–20 км в этой зоне назначаются две вертикали, причем одна располагается на середине зоны, а вторая – у ее границы с более глубокой зоной. На особенно больших и глубоких озерах, отдельные части которых могут различаться по климатическим условиям, помимо вертикалей на основном створе назначаются одиночные рейдовые вертикали. Они размещаются у противоположного берега озера или на других удаленных от основного створа участках, существенно отличающихся по термическим условиям, а также в обширных заливах и губах. Одиночные вертикали следует располагать в наиболее глубоких местах. На крупнейших и наиболее глубоких озерах должно быть не менее пяти-шести створов, пересекающих озеро по ширине и охватывающих отдельные котловины, придельтовые мелководья и т.п. На каждом створе назначается по три-четыре постоянных рейдовых вертикали. В обширных изолированных заливах назначаются дополнительно одиночные рейдовые вертикали. На больших озерах с неравномерным распределением глубин и изрезанной береговой линией общее число постоянных рейдовых вертикалей должно быть не менее 5–7. Помимо постоянных рейдовых вертикалей на озерах и водохранилищах назначаются термические профили, на которых производятся измерения температуры поверхностного слоя воды одновременно с наблюдениями на вертикалях. Такие профили размещаются по линии, совпадающей со створом, на котором расположены постоянные рейдовые вертикали. На озерах (или участках озер) с одиночными вертикалями, а также на речных водохранилищах термические профили прокладываются перпендикулярно береговой черте по линии, соединяющей берег с рейдовой вертикалью. Термические профили намечаются также на участках, примыкающих к местам выпуска подогретых сбросных вод (промышленных стоков. На каждом таком участке должно быть три-четыре профиля, которые расходятся веерообразно от места выпуска сбросных вод и продолжаются до границ зоны повышенной температуры. [9, c. 14].

Наблюдения за температурой воды в открытом водоеме на рейдовых вертикалях

В Наставлениях гидрометеорологическим станциям и постам рекомендовано, в безледный период наблюдения на рейдовых вертикалях выполнять один раз в

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2017

пятидневку. Если озерная станция (ГМО) выполняет наблюдения на большом числе рейдовых вертикалей (более 5–7) и их расположение не позволяет завершить работы на всех вертикалях в течение одного дня, один раз в пятидневку проводятся наблюдения только на двух-трех ближайших вертикалях, которые можно выполнить за один день. На остальных рейдовых вертикалях наблюдения производятся один раз в декаду (10, 20 числа и в последний день месяца). С таким же интервалом производятся наблюдения на очень глубоких озерах (или отдельных участках) с преобладающей глубиной более 100 м. В открытом озере наблюдения за температурой и другими гидрологическими параметрами производится с использованием научного судна. Такая съёмка выполняется в среднем на крупном озере в течение 10 суток (синоптический период). Измерения на глубинах, превышающих 200 м, производятся только четыре раза в год (в последний день февраля, 10 мая, 10 августа и 10 ноября) на одной вертикали, расположенной в наиболее глубоком месте озера (или отдельного района озера, обслуживаемого озерной станцией). Кроме основных (стандартных) горизонтов при необходимости назначаются дополнительные горизонты измерения для освещения слоя с наибольшими градиентами температуры (слой температурного скачка) или для выяснения характера температурного расслоения, обусловленного распространением подогретых вод тепловых электростанций. Для этого по окончании наблюдений на стандартных горизонтах необходимо, просмотрев измеренные температуры, выяснить, надежно ли определены границы слоя с большими изменениями температуры и градиенты в этом слое. Если основных горизонтов для этого недостаточно, следует произвести измерения на двух-трех дополнительных горизонтах в слое наибольшего изменения температуры воды по глубине, положение которого будет отчасти уже выявлено после производства наблюдений

метод равномерной сетки

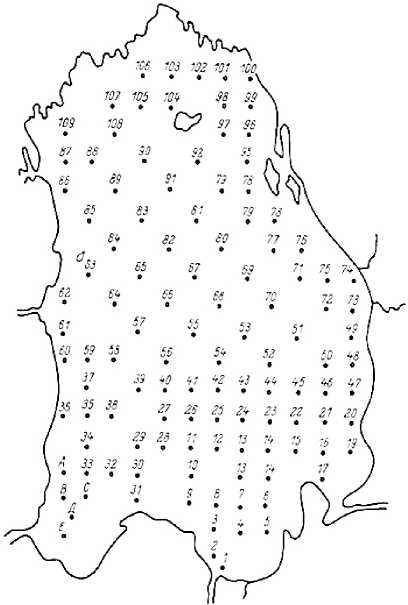

При этом подходе к размещению станций наблюдений акватория озера разбивается на одинаковые квадраты, в углах которых находятся рейдовые вертикали. Пример метода равномерной сетки показан на рис. 1.

Существующий метод оптимизации гидрологической сети И.Ф. Карасева [8, с. 5], который используется более тридца-

Рис. 1. Схема расположения 109 станций наблюдений на Ладожском озере (метод равномерной сетки). Вероятно, этот метод дает более достоверные данные по температуре воды, чем морфометрический.

ти лет, позволяет определить рациональное число станций наблюдений за речного стоком. Этот метод может быть использован и для размещения станций на больших озерах. По нему определяются плотность размещения пунктов наблюдения, достаточная для получения достоверных и репрезентативных гидрологических характеристик и оправданные затраты материальных ресурсов.

Для его использования необходимо иметь следующие величины: σ0 – погрешность определения средней температуры воды; grad T – градиент температуры); Tср. – средняя декадная температура воды. Необходимо задать относительную случайную ошибку σ,с которой определяется температуры воды озера, в первом приближении 0,05°С. Метод Карасева предлагает использовать понятие L0 – радиуса корреляции, т.е. расстояния, при котором корреляционная функция проходит через ноль.

В [14, c. 437] показано что коэффициент корреляции между температурами воды на станциях в Ладожском озере в период стратификации на расстоянии 4–5 километров становится ничтожно малым. Это расстояние было принято за радиус корреляции L0. На основе гидрологических ежегодников за годы XX века были рассчитаны средние расстояния между станциями по методу равномерной сетки. Эти расстояния оказались для каждого из 4-х озер больше 10 километров, что недопустимо велико для интерполирования пространственного распределения температуры воды.

Градиентный критерий характеризует надежность информации о пространственных изменениях температуры воды.

Результаты и выводы

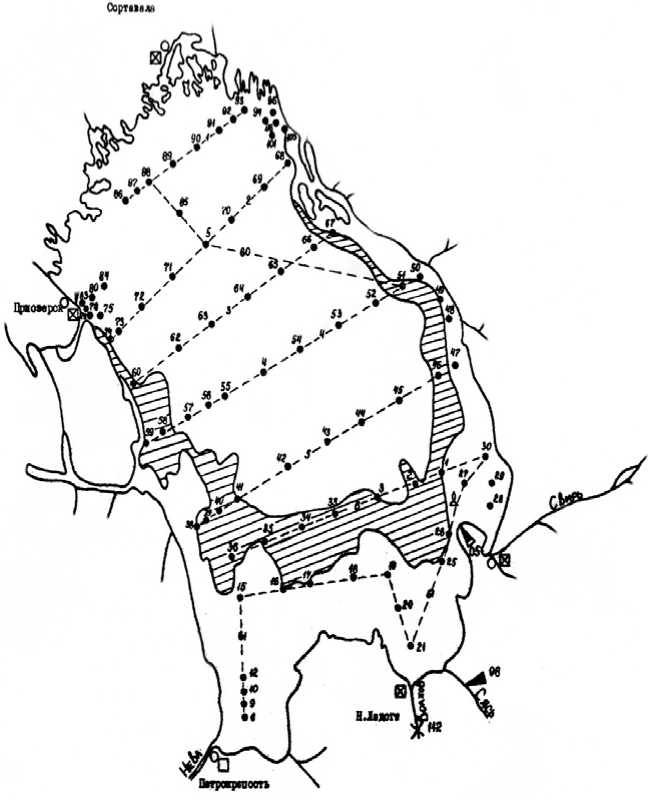

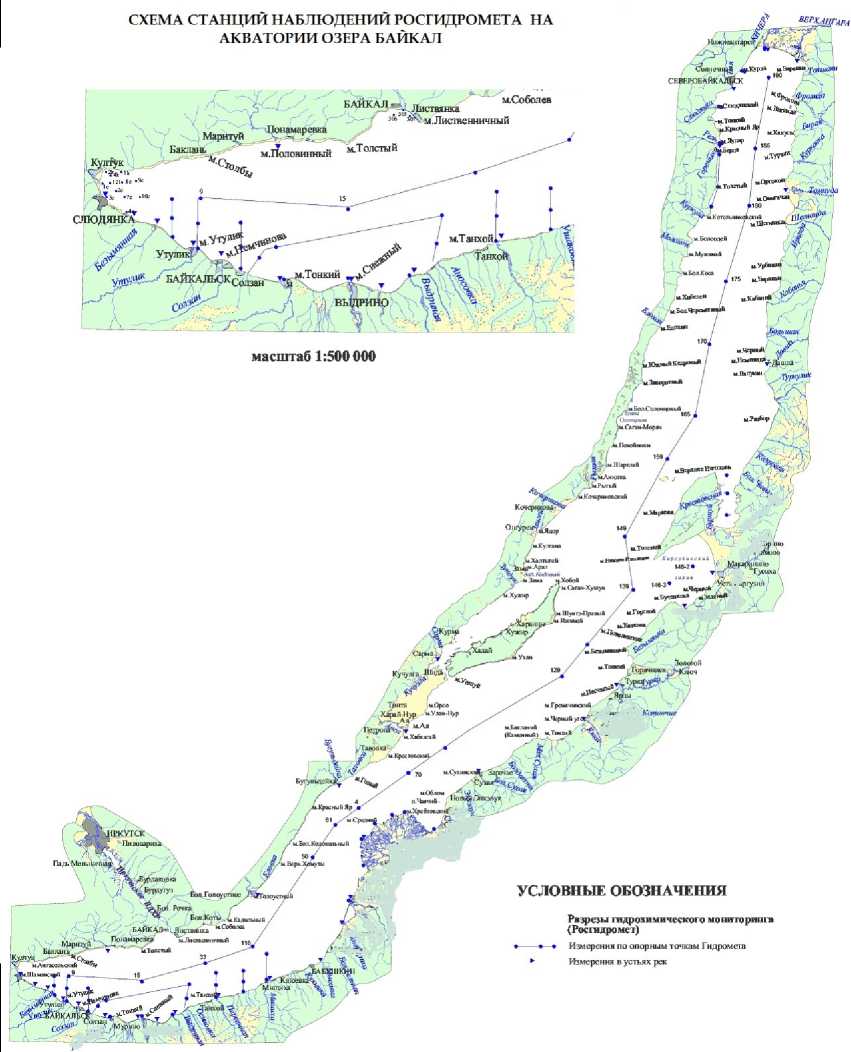

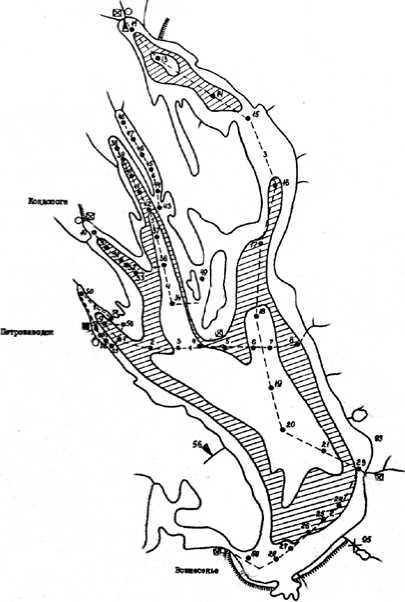

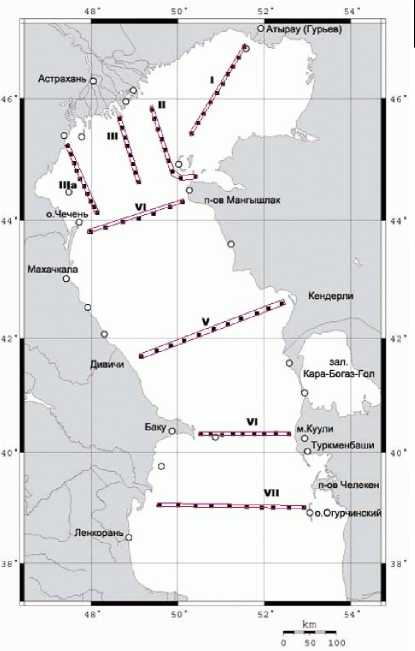

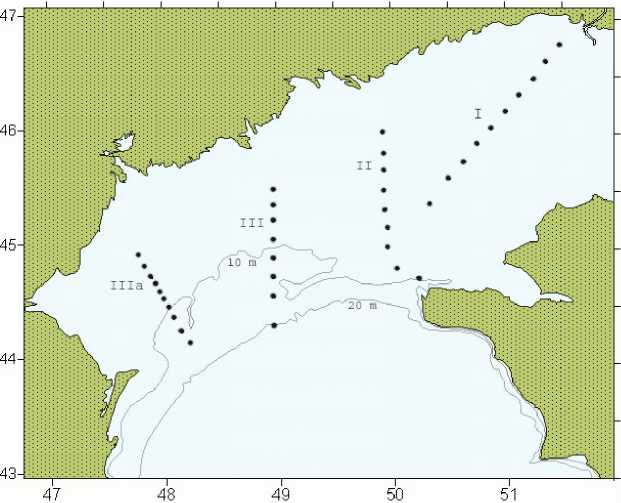

На рис. 2, 3, 4, 5а и 5б приведены схемы распределения гидрологических станций на Байкале, Ладожском, Онежском озерах и Каспийском море. Очевидно, что станции расположены вдоль и поперек озер в виде стандартных разрезов. Расстояние между станциями составляет 13–17 км, а на Каспийском море – 71 км (см. табл. 1), и они расположены неравномерно, что, вероятно, не позволяет получить достоверную картину распределения температуры воды в различных районах озер.

Настоящий обзор систем наблюдений за температурой воды приводит к заключению, что необходимо четко сформулировать основные принципы распределе-

Рис. 2. Схема гидрологических разрезов и станций гидрологических наблюдений по методике Гидрометслужбы СССР. Ладожское озеро. Всего 105 станций.

Таблица 1

Характеристики расположения гидрологических станций на озерах

|

Название озера |

Площадь зеркала озера в км2 |

Число станций |

Площадь озера, соответствующая одной станции, км2 |

Расстояние между станциями, км |

|

Онежское |

9600 |

59 |

163 |

13 |

|

Ладожское |

17870 |

105 |

170 |

13 |

|

Байкал |

31500 |

109 |

289 |

17 |

|

Каспийское море |

371000 |

74 |

5013 |

71 |

ния станций наблюдений на основе особенностей пространственно-временных изменений в водной массе озёр. Целью рационализации методики является выбор такого количества и местоположения пунктов наблюдений в открытом водоеме

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2017

масштаб 1:1 ООО 000

Рис. 3. Схема расположения 112 станций гидрологических наблюдений на озере Байкал (морфометрический метод).

и у берега, которое могло бы достоверно характеризовать тепловое состояние водной массы данного водоема. При этом использование статистических (численных) методов не исключает необходимости применения традиционных приемов качественной оценки физико-географических факторов (морфометрический метод). Поэтому рационализация термической сети должна выполняться на основе ме-

Целлехкц^х,

Рис. 4. Схема расположения 59 станций наблюдений на Онежском озере, разработанная Гидрометслужбой СССР.

б)

Рис. 5. Схема расположения на Каспийском море: а) 7 вековых разрезов; б) 74 станций наблюдений.

Среда обитания

тода, сочетающего тщательный анализ физико-географических условий с использованием количественных критериев, полученных в результате статистического (численного) анализа. Оценка комплекса природных факторов, куда входит также и общая оценка изменчивости температуры воды, необходима для обоснованного выбора района, в пределах которого затем выполняется анализ термического поля численными методами. Работу по рационализации размещения термической сети на больших озерах следует начинать с тщательного анализа состояния термической изученности территории и имеющихся материалов по температуре воды. Исходя из современных требований, автор предлагает новые подходы в рационализации системы наблюдений за гидрологическими параметрами на больших водоемах: наряду с морфометрическими показателями учитывать нестационарность термодинамических полей в данном районе озера

(градиентный метод), связанность этих полей из разных районов (корреляционный метод) и количественный критерий оценки (достоверность среднего). По мнению автора, необходимо тщательно рассматривать также и горизонты (глубину) станций наблюдения. Главной задачей в усовершенствовании системы наблюдений за температурой воды является определение того, сколько станций наблюдений необходимо для получения достоверных данных по температуре с заданной точностью, и как часто нужно измерять температуру в этих точках.

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю доктору географических наук, профессору Михаилу Арсеньевичу Науменко и сотрудникам лаборатории гидрологии ИНОЗ РАН к.г.н В.В. Гузиватому и к.г.н. С.Г. Каретникову за обсуждение статьи.

Общество. Среда. Развитие ¹ 2’2017

Список литературы Системы наблюдений за температурой воды на больших озерах

- Методические указания Управлениям Гидрометслужбы Л 54. Анализ Гидрологической изученности территории деятельности гидрологической станции. -М.: Гидрометеоиздат, 1959. -36 с.

- Науменко М.А. Анализ морфометрических характеристик подводного рельефа Ладожского озера на основе цифровой модели//Известия РАН. Серия географическая. -2013, № 1. -С. 62-72.

- Науменко М.А., Тимофеева Л.А. Аномалии полей температуры поверхности воды Ладожского озера синоптических масштабов//Метеорология и гидрология. -2009. № 12. -С.77-85.

- Методические рекомендации по размещению сети пунктов наблюдений на реках, озерах и водохранилищах. -Л.: ГГИ, 1973.

- Методические Указания. Составление проекта и плана размещения и рационализации размещения пунктов гидрологических наблюдений на реках озерах и водохранилищах на период 1986-2000 гг. -Л.: ГГИ, 1986. -31 с.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 1РД 52.04.107-86. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 7 часть 1. ГУГС. -Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

- Карасев И.Ф. О принципах размещения и перспективах развития гидрологической сети//Труды ГГИ. -1968, вып. 164. -С. 3-36.

- Вуглинский В.С. Яковлева Т.И. Основные принципы и методические подходы развития и оптимизации гидрологической сети РОСГИДРОМЕТА. -ГГИ, 2013.

- Методические указания Управлениям Гидрометслужбы. Вып. 60. О развитии и рационализации гидрохимических наблюдений на гидрологической сети. -Л.: Гидрометеоиздат, 1961. -20 с.

- Кузин П.С. Принципы изучения пространственных гидрологических закономерностей//Известия Академии наук СССР. -1968, вып.2. -С. 88-93.

- Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях. Гидрометеоиздат. -Л., 1977.

- Naumenko M.A, Karetnikov S.G, Tikhomirov A.I. Main features of the thermal regime of Lake Ladoga during the ice-free period // The First International Lake Ladoga Symposium / Reprint. Kluvor Academic Publishers // Hydrobiologia. - 1996, vol. 322. - P. 69-73.

- Naumenko M.A. Some aspects of the thermal regime of Large Lakes: Lake Ladoga and Lake Onega//Water Pollution Research journal of Canada. Vol. 29. -1994, № 2/3. -P. 423-439.

- Науменко М.А. Киракозов А.С. Особенности пространственной изменчивости лимнических параметров Ладожского озера в период открытой воды//География: традиции и инновации в науке и образовании. Коллективная монография по материалам ежегодной Международной научно-практической конференции LXVII Герценовские чтения, посвященной 110-летию со дня рождения Александра Михайловича Архангельского, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 17-20 апреля 2014 года/Отв. ред. В.П. Соломин, В.А. Румянцев, Д.А. Субетто, Н.В. Ловелиус. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. -С. 243-250.