Смысл педагогического эксперимента при формировании готовности к профессиональной деятельности

Автор: Большакова Земфира Максутовна, Тулькибаева Надежда Николаевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается проблема педагогического эксперимента, организованного по исследованию формирования педагогической деятельности на примере деятельности по решению педагогических задач. Выделены принципиальные особенности процесса обучения обучающихся решению задач: цикличность процесса по своей структуре и деление действий и операций на два класса. Подчеркнуто, что структура процесса решения задач определяется составом элементов данной системы и взаимным их расположением. Определено содержание дидактической системы, обеспечивающей поэтапное формирование у обучающихся умения решать задачи на основе овладения обобщенной структурой. Обосновано модульное представление последовательности этапов усвоения обобщенной деятельности по решению учебных задач. Утверждается, что в этом случае результаты конкретной деятельности (решение педагогических задач) могут быть рассмотрены по выделенным составляющим, что позволяет оценить динамику формирования смыслового наполнения деятельности

Задача, решение задачи, теория решения задач деятельность, модель деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14240081

IDR: 14240081 | УДК: 378.147 | DOI: 10.7442/2071-9620-2016-8-4-43-49

Текст научной статьи Смысл педагогического эксперимента при формировании готовности к профессиональной деятельности

Смысл педагогического эксперимента при формировании готовности к профессиональной деятельности

З.М. Большакова, Н.Н. Тулькибаева

Категории «задача» и «решение задачи» присутствуют во многих науках: философии, психологии, теории решения задач, теории управления, педагогике и др. Особое место в названном перечислении занимают психолого-педагогические науки. Именно они определяют уровень сформированности ведущих видов деятельностей, одной из которых является деятельность по решению педагогических задач [3].

Основой построения теории обучения деятельности по решению педагогических задач могут быть различные метатеории. В заявленном контексте общую теорию деятельности рассматривали А.Г. Асмолов [1], В.А. Беликов [3], А.Н. Леонтьев [6], С.Л. Рубинштейн [8], В.Д. Шадриков [11] и др. Поиск психолого-педагогической теории начинается с анализа смысловых понятий. Таким смысловым понятием в данной ситуации может выступать понятие деятельности. Его смысл, структура и функциональное предназначение могут быть основанием педагогической теории.

Исходным базисом исследования конкретной деятельности по решению педагогических задач послужили работы Г.А. Балла [2], Г.А. Л.М. Фридмана [10] и наши собственные разработки [4]. Описание процесса обучения обобщенной структуре учебной деятельности выполним на основе выделения двух типов действий и операций: реализующих и управляющих. К реализующим действиям отнесем: ознакомление с задачей и осуществление решения задачи. Планирование решения задачи и проверку полученного результата решения назовем управляющими действиями. Тогда операции ориентирования и исполнения определим как реализующие действие, а операции планирования и контроля – управляющие действием [4].

Процесс обучения студентов решению учебных и методических задач осуществляется на основе усвоения в первую очередь реализующих действий через содержание реализующих опера- ций (назовем их основными). Раскрытие реализующих действий через основные операции позволяет выделить содержательную сторону действия. Накопление основного содержания действия, усвоение различных их видов позволяет поставить проблему оценки необходимости выполнения того или иного вида действия и проверки результатов каждого действия. Так возникает необходимость управлять выполнением действия. Поэтому в реализующие действия включаются управляющие операции. Затем как самостоятельные элементы процесса решения выделяются управляющие действия, которые включаются в деятельность основными операциями. И только после усвоения выполнения управляющих действий реализующими операциями ставится задача усвоения обучающимися всех операций деятельности по решению задач. Учебная деятельность как вид человеческой деятельности обязательно включает средства управления ею [4].

Выделение этапов обучения студентов решению педагогических задач опирается на следующие основные положения:

-

1) принятие циклической структуры процесса решения задач;

-

2) классификации действий и операций деятельности по решению задач на реализующие процесс решения и управляющие им;

-

3) усвоение в первую очередь тех действий и операций, которые обеспечивают более быстрые темпы обучения. Структура процесса усвоения обучающимися умения решать задачи:

-

1. Усвоение основных операций реализующих действий.

-

2. Полное (или частично полное) усвоение реализующих действий, т.е. совместно с усвоением содержания основных операций реализующих действий идет овладение содержанием управляющих операций.

-

3. Наряду с полным усвоением реализующих действий включение основных операций управляющих действий.

-

4. Полное усвоение структуры решения задачи.

-

5. Применение усвоенной структуры к решению задач других видов, наполнение ее новым содержанием за счет овладения неизвестными методами и способами решения.

Модульное представление последовательности этапов усвоения обобщенной деятельности по решению учебных задач:

-

1) усвоение структуры задачи (выделение условия, требования задачи и ее предмета), основных операций по восприятию задачи;

-

2) преобразование воспринятой простейшей задачи, в которой в явном виде задана зависимость между требованием и условием задачи;

-

3) усвоение определенных способов решения задач. Требование задачи входит в только что рассмотренную в учебном процессе закономерность. Соотношение между требованием и условием задачи определяется решением уравнения с одним неизвестным или построением несложного умозаключения;

-

4) наряду с получением результата решения простейшей задачи необходимо выполнить его проверку;

-

5) усвоение операции контроля выполнения действий по ознакомлению с задачей и осуществлением решения;

-

6) усвоение реализующих операций действия по составлению плана решения задачи;

-

7) усвоение операции планирования управляющих действий процессом решения;

-

8) усвоение управляющих действий и полной структуры процесса решения;

-

9) применение усвоенной структуры к решению задач по новым темам и разделам (перенос усвоенного умения на решение задач по другим темам, дальнейшее обобщение умения решать задачи), свертывание структуры решения в более обобщенный вид.

Выше выделены принципиальные особенности процесса обучения обу- чающихся решению задач: цикличность процесса по своей структуре и деление действий и операций на два класса. Структура процесса решения задач определяется составом элементов данной системы и взаимным их расположением: 1) выделение двух подсистем (реали зующей и управляющей) с определенным расположением элементов в каждой из них;

-

2) определенным взаиморасположением элементов подсистем между собой, позволяющим выполнить описание процесса решения задач на различных уровнях.

Названные положения позволили определить содержание дидактической системы, обеспечивающей поэтапное формирование у обучающихся умения решать задачи на основе овладения обобщенной структурой в терминологии П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной [5]. При этом должно быть осуществлено опережающее усвоение реализующих процесс решения действий и операций. Формирование у обучающихся управляющих действий и операций происходит в органическом единстве с реализующими. Только сочетание реализующих и управляющих действий и операций обеспечивает формирование у обучающихся завершенной деятельности по решению учебных задач. Структура данного вида учебной деятельности носит обобщенный характер, приемлемый для любого вида учебной деятельности. Такая структура обеспечивает развитие особого типа мышления - кибернетического, учитывающего особенности научного и социального прогресса, формирующего у обучающихся умение работать с компьютерной техникой и в условиях информационно-коммуникативных технологий.

Модельное представление процесса освоения деятельности позволяет проектировать последовательность уровней овладения деятельностью. Такой последовательностью может быть следующий ряд: репродуктивный, продуктивный, поисковый и творческий уровни.

Смысл педагогического эксперимента при формировании готовности к профессиональной деятельности

Репродуктивный уровень характеризуется владением несистемными знаниями о структуре и функциях различных видов задач (учебные, методические, педагогические, профессиональные), имеет нечеткое представление о решающей подсистеме и структуре решения. Деятельность по решению педагогических задач представлена фрагментарно (отдельные действия и операции). Мотивация деятельности носит прагматический характер.

Продуктивный уровень деятельности определяется системными знаниями о преобразуемом предмете, знаниями о структуре и содержании процесса решения педагогических задач. При этом правильно используются конкретные методы и способы решения в определенно заданных условиях, но появляются затруднения в преодолении возможных неточно описанных ситуаций. Процесс осознания деятельности по решению педагогической задачи выстраивается на основе конкретного познавательного интереса.

Поисковый уровень решения педагогической задачи предполагает усвоение обобщенной структуры деятельности, обеспечивающей широкий перенос знаний на решение различных видов педагогических задач. При этом проявляется профессиональный интерес к пониманию смысла и возможностей процесса решения педагогических задач. Освоенные теоретические (предметные) знания, содержание решающей подсистемы позволяют осуществлять субъективный поиск, открытие новых методов и способов решения педагогических задач.

Творческий уровень решения педагогической задачи определяется усвоением предметных, психолого-педагогических знаний, обеспечивающих студенту возможность педагогическую ситуацию превратить в задачу. При этом усвоенное содержание решающей подсистемы становится основой общепедагогического и методологического осмысления. Решение педагогической задачи обуславливается профессиональными мотивами.

Понятие «деятельность по решению педагогических задач» является сложным по смыслу. Поэтому достаточно оптимально определить компоненты деятельности по решению педагогических задач. Ведущими компонентами названной деятельности могут быть: теоретический, деятельностный и личностный.

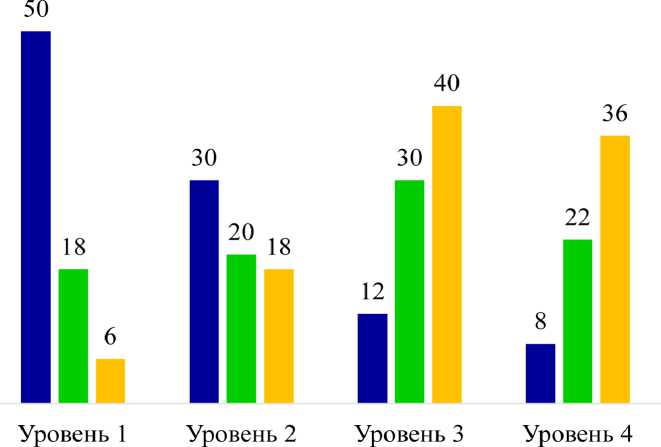

Наше исследование становления педагогической деятельности у студентов физико-математического факультета выполнено по анализу изменений распределения студентов по уровням сформи-рованности каждого компонента на трех срезах (констатирующий, промежуточный и заключительный).

З.М. Большакова, Н.Н. Тулькибаева

Таблица 1. Средние значения распределения студентов по уровням сформированности деятельности по решению педагогических задач (на трех срезах)

|

Срез |

Среднее значение уровня сформированности деятельности (%) |

|||

|

Репродуктивный (частное) |

Продуктивный (правило) |

Поисковый (ищет метод) |

Творческий (создает метод) |

|

|

Констатирующий срез |

48,2 |

31,4 |

12,7 |

7,7 |

|

Промежуточный срез |

20,0 |

30,0 |

28,0 |

22,0 |

|

Заключительный срез |

6,7 |

17,3 |

39,3 |

36,7 |

По итогам эксперимента можно сде- Почти половина студентов на кон- лать следующие выводы. статирующем этапе (48,2%) находят-

ся на репродуктивном уровне умения решать педагогические задачи, 31,4% студентов выполняют педагогическую деятельность по решению педагогических задач на продуктивном уровне, выработав у себя определенное правило своей деятельности. 12,7% - на поисковом уровне, овладев обобщенным подходом, умения превращать частные умения в обобщенные и 7,7% студентов овладев основными обобщенными эта- пами, пытаются создавать свои методы за счет понимания смысла обобщенного метода. Большинство студентов оказались на репродуктивном уровне по каждому компоненту (от 44,4% до 50,1%; среднее значение - 48,2%); на продуктивном уровне – в пределах от 25,3% до 37,3%, среднее значение - 31,4% студентов; количество студентов на поисковом уровне - 12,7%; 7,7% - на творческом уровне.

■ Констатирующий срез

■ Промежуточный срез

■ Итоговый срез

Рисунок 1. Распределение студентов на трех срезах по уровням сформированности педагогической деятельности по решению задач

Формирующий эксперимент по освоению педагогической деятельности по решению задач продолжался включением дисциплины «Педагогика», на котором осваивалась деятельность по решению педагогических задач. Заключительный срез показывает изменение уровня сформированное™ всех компонентов деятельности (табл. 1, рис. 1). Максимальное количество студентов освоили все компоненты на поисковом уровне (38,0%; 40,0%; 40,0%), что говорит о положительном влиянии реализации комплекса выделенных психолого-педагогических детерминант (компоненты деятельности по решению педагогических задач; сфор-мированность ценностного отношения к своему качественному предметному образованию; использование технологии поэтапного обучения решению педагогических задач, обеспечивающая системно-деятельностное, по мнению Г.П. Щедровицкого [12] и Л.В. Львова [8], освоение процесса решения педагогических задач).

Распределение студентов по уровням на итоговом срезе эксперимента следующее (%): на репродуктивном уровне – 6%, на продуктивном – 18%, на поисковом – 40% и на творческом – 36 %.

Особо отметим достижение четвертого (творческого) уровня сформиро-ванности деятельности по решению педагогических задач – 36%. Обобщенная деятельность по решению педагогических задач представлена наиболее значимым личностным компонентом (40%).

Результаты итогового среза убедительно фиксируют важность осознания деятельности по решению уже учебных задач. Именно здесь личностный компонент деятельности вносит существенный

Смысл педагогического эксперимента при формировании готовности к профессиональной деятельности

вклад в перенос умения решать учебные (предметные) задачи на обобщенную структуру деятельности решения задач с коррекцией на педагогические задачи. При этом прослеживается изменение веса сформированности отдельных компонентов и деятельности в целом.

Список литературы Смысл педагогического эксперимента при формировании готовности к профессиональной деятельности

- Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. -М.: Смысл. 2007. -528 с.

- Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект. -М.: Педагогика, 1990. -184 с.

- Беликов В.А. Философия образования: деятельностный аспект: монография. -М.: Владос, 2004. -357 с.

- Большакова З.М., Тулькибаева Н.Н. Педагогическая логика: монография. -СПб.: Изд-во МАНЭБ, 2014. -160 с.

- Гальперин П.Я, Талызина Н.Ф. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий -М.: МГУ, 1968. -136 с.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1975. -304 с.

- Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. -М.: Педагогика, 1980. -186 с.

- Львов Л.В. Образовательно-профессиональная среда как комплекс условий повышения эффективности проектируемой педагогической системы//Вестник ЧГПУ. -№2. -2014. С. 162-172.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: 2004. -713 с.

- Фридман Л.М. Логико-смысловой анализ школьных учебных задач. -М.: 1977. -208 с.

- Шадриков В.Д. Проблема системогенеза в профессиональной деятельности. -М.: Наука, 1983. -185 с.

- Щедровицкий Г.П. Путеводитель по методологии организации, руководства и управления: хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. -М.: Альпина Паблишер, 2012. -197 с.