Социальная технологизация образовательного процесса

Автор: Караваева Юлия Викторовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Образовательные технологии рассматриваются как социальные, направленные на согласование интересов участников образовательного процесса. Выделяются уровни согласования интересов в образовательной организации. Обосновывается важность учета процесса институционализации для согласования интересов в образовательных системах. Описываются социально-психологический, социально-педагогический и организационный этапы институционализации. Отмечается важность осознания сущности образовательных технологий с позиции протекающих процессов институционализации в коллективах образовательных организаций.

Образовательный процесс, образовательная технология, социальные системы, согласование интересов, институционализация, социальное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14939655

IDR: 14939655 | УДК: 37.01

Текст научной статьи Социальная технологизация образовательного процесса

Образовательный процесс, рассмотренный с позиций деятельностного подхода, не может не быть технологичным [1, с. 7]. Образовательные технологии – это особый класс социальных технологий, создающих «определенную совокупность условий для развития людей в процессе их обучения» [2, с. 305]. Их можно рассматривать как технологии, направленные на согласование особых интересов отдельных социальных образований [3, с. 15–16, 216].

Организация согласованного взаимодействия множества различных участников образовательного процесса имеет системообразующее значение для образовательной системы, что отмечается педагогами: «Взаимоотношения – главная подводная часть айсберга общения людей, скрытая часть совмещения потребностей, интересов, эмоций, мотивов» [4, с. 24]. Преподаватель рассматривается как профессионал, который «начинает не с сообщения (введения) научной информации, а выявления интересов и субъективного опыта студентов. Опираясь на них, он формирует содержание обучения (научное знание), которое должно быть принято будущим специалистом как личностно значимое для него» [5, с. 226–227].

В таких образовательных технологиях, как «педагогика сотрудничества», культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н. Занкова), определение интересов учащихся выступает элементом их концептуальных основ. В социологии отмечается, что согласование интересов является основной целью социальных технологий. «В процессе взаимодействия намерения и активность его участников разнонаправлены, что подразумевает возникновение различных напряжений, связанных с их рассогласованностью» [6, с. 189]. При этом необходимо «сообразовывать свои устремления с интересами других, а также культурными требованиями» [7, с. 150]. Таким образом, для раскрытия содержания социальных (в том числе образовательных) технологий важно определить сущность согласования интересов.

Согласование интересов участников образовательного процесса возможно через «систему значений» [8] и «совпадение смыслов» [9, с. 130]. Таким образом, «соответствие знакового контекста интерпретативных схем определяет условие и границы возможной коммуникации, т. е. способности партнеров адекватно понимать друг друга» [10, с. 95].

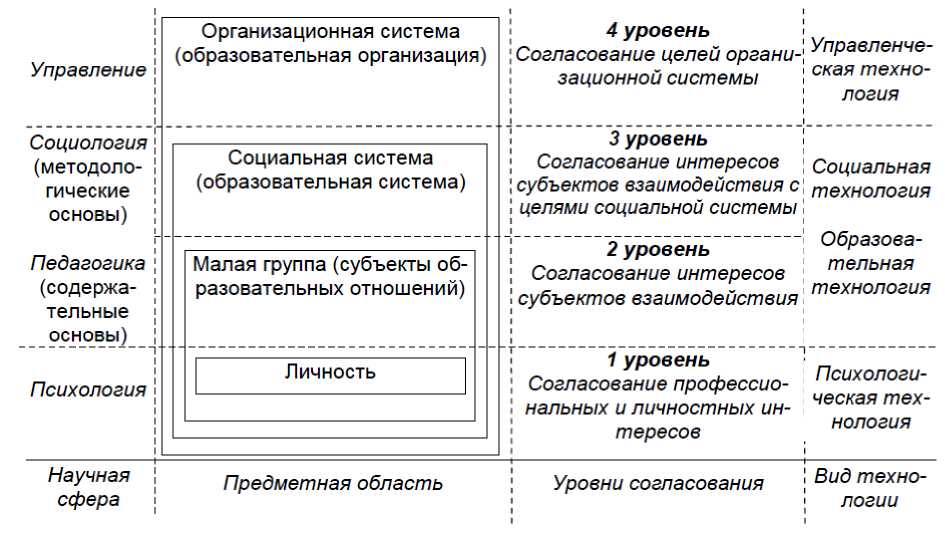

На рисунке 1 представлены четыре уровня согласования интересов, встречающиеся в практике образовательных организаций. Наименее изученным и наиболее отражающим специфику образовательных технологий является третий уровень – согласование интересов субъектов взаимодействия с целями образовательной системы.

Рисунок 1 – Уровни согласования интересов в образовательной системе

В системном анализе этот уровень рассматривается как одна из основных особенностей социальных систем, предполагающая, что в ходе проявления активности система, а также ее подсистемы и отдельные активные элементы могут «иметь свои, не обязательно совпадающие с другими, интересы, потребности, желания (или нежелания) выполнять определенную работу» [11, с. 45]. Решая проблему согласования интересов между личностями в процессе коммуникации, необходимо предварительно продумать коммуникативные знаки и знаковые системы с позиции ожидаемой интерпретации собеседника. На втором уровне согласования интересов (см. рис. 1) это выступит важнейшим фактором коммуникативной рациональности. Однако на третьем уровне «согласования интересов субъектов взаимодействия с целями социальной системы» для организации согласованного поведения людей и обеспечения состояния равновесия в социальной общности необходимо обратиться к процессу институционализации, который представляет собой «процесс поиска компромиссов и достижения согласия между различными социальными группами» [12] посредством «закрепления общественных отношений в нормах права и (или) морали» [13].

Можно сказать, что согласование интересов второго уровня, требующее организации адекватных коммуникативных знаковых систем, видоизменяется в согласование интересов третьего уровня, связанное с процессом институционализации, когда используемые знаковые системы соединяются с нормами и ценностями и приобретают особое значение [14, с. 152]. При этом исследователи обращаются к изучению силы нормативной культуры в социальной системе, зависящей от «степени интернализации нормативной системы (восприятия норм как интегрированной части личности или как навязанных внешними структурами)» [15, с. 186].

Основываясь на представлениях П. Бергера и Т. Лукмана о процессе институционализации, можно выделить следующие этапы ее проявления [16]:

-

1. Социально-психологический этап: определение интересов с учетом социальных различий и особенностей, связанных с направлением социального взаимодействия; определение общественных потребностей и условий для их удовлетворения; формирование общих целей; определение социокультурных элементов (ценностей, норм, идеалов); интернализация социокультурных элементов (переход во внутренний мир личности: формирование потребностей личности, ценностных ориентаций, ожиданий).

-

2. Социально-педагогический этап: хабитулизация процедур поведения (опредмечивание, повторение действий); появление процедур (шаблонов) поведения; оценка поведения; разра-

- ботка и внедрение правил поведения (алгоритмов действий); формирование стандартизированных обычаев и привычек (культурных символов, кодексов поведения, идеологий); формирование общественного мнения.

-

3. Организационный этап: формирование системы социальных статусов и ролей; создание системы социального контроля (санкций, стимулов); организация взаимодействия между социальными институтами; осуществление совместных действий по удовлетворению потребностей.

Вышеописанные этапы институционализации выступают основой любой образовательной технологии, так как они отражают процесс согласования интересов участников образовательных процессов на личностном, социальном и организационном уровнях. При разработке образовательных технологий важно акцентировать внимание на согласовании интересов участников образовательного процесса не только как условии и средстве достижения целей образования, но и как процессе и результате образовательной деятельности. Важно учитывать этапы институционализации при проектировании целевых, содержательных, процессуальных, методических основ образовательных технологий. Таким образом, в современных условиях интеграции педагогических, психологических, управленческих и социологических знаний возможно и важно обогатить понимание образовательных технологий введением в их описание институционального аспекта поведения участников образовательного процесса.

Ссылки:

-

1. Каширин В.П. Философские вопросы технологии. Томск, 1988. 286 с.

-

2. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий : учеб. пособие. Киев, 2004. 608 с.

-

3. Социальные технологии: Толковый словарь / отв. ред. В.Н. Иванов. М. ; Белгород, 1995. 309 с.

-

4. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач / под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1997. 174 с.

-

5. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы.

-

6. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. М., 2004. 480 с.

-

7. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1996. 591 с.

-

8. Там же.

-

9. Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации / под ред. И.Т. Касавина, В.Н. Поруса. М., 2012. 464 с. 10. Там же. С. 195.

-

11. Шмарион Ю.В., Караваева Ю.В. Системный анализ и синтез образовательных систем с заданными свойствами. Липецк, 2013. 177 с.

-

12. Институционализация и ее этапы [Электронный ресурс]. URL: www.yoursociolog.ru/ysocs-815-1.html (дата обращения: 21.12.2016).

-

13. Институционализация [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1181 (дата обращения: 21.12.2016).

-

14. Ерасов Б.С. Указ. соч. С. 152.

-

15. Социология управления: Теоретико-прикладной толковый словарь / отв. ред. А.В. Тихонов. М., 2015. 480 с.

-

16. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания [Электронный ресурс]. М., 1995. 323 с. URL: http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/ (дата обращения: 21.12.2016).

М., 1999. 354 с.

Список литературы Социальная технологизация образовательного процесса

- Каширин В.П. Философские вопросы технологии. Томск, 1988. 286 с.

- Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: учеб. пособие. Киев, 2004. 608 с.

- Социальные технологии: Толковый словарь/отв. ред. В.Н. Иванов. М.; Белгород, 1995. 309 с.

- Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач/под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1997. 174 с.

- Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. М., 1999. 354 с.

- Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. М., 2004. 480 с.

- Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1996. 591 с.

- Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации/под ред. И.Т. Касавина, В.Н. Поруса. М., 2012. 464 с.

- Шмарион Ю.В., Караваева Ю.В. Системный анализ и синтез образовательных систем с заданными свойствами. Липецк, 2013. 177 с.

- Институционализация и ее этапы . URL: www.yoursociolog.ru/ysocs-815-1.html (дата обращения: 21.12.2016).

- Институционализация . URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1181 (дата обращения: 21.12.2016).

- Социология управления: Теоретико-прикладной толковый словарь/отв. ред. А.В. Тихонов. М., 2015. 480 с.

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания . М., 1995. 323 с. URL: http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/(дата обращения: 21.12.2016).