Социальное партнерство: основы организации и перспективы развития

Автор: Щербакова Ирина Альбертовна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные процессы в контексте непрерывного образования

Статья в выпуске: 4 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

Социальное партнерство, взаимодействие, модель выпускника, ме- ханизмы регулирования отношений, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14239779

IDR: 14239779 | УДК: 37.013.42

Текст статьи Социальное партнерство: основы организации и перспективы развития

Прочным базисом для взаимодействия лицея и представителей производства являются партнерские отношения.

Несмотря на то, что социальное партнерство сравнительно молодо, сам термин появился после первой мировой войны. Международное толкование термина «партнерство» (англ. – partnership) было дано в 1990 г. организацией экономического сотрудничества и развития. Согласно данному термину, «партнерство» это – «системы сотрудничества, основанные на открытых соглашениях между различными институтами, подразумевающими понимание, совместную работу и совместно принятые планы» [5, с. 37].

Успешное развитие образовательного учреждения и достижение высоких результатов возможно не только за счет оптимального включения в процесс подготовки специалиста внутренних ресурсов учебного заведения, но и, в большей сте- пени, благодаря использованию потенциала различных субъектов рынка труда и образовательных услуг, а также государственных и общественных структур, заинтересованных лиц (органы власти, предприятия и учреждения, образовательные учреждения, родители, преподаватели и др.).

Между тем, рынок объективно нуждается в специалистах, имеющих рабочие специальности. Производство, с одной стороны, формирует заказ на специалиста с определёнными качествами и видами деятельности, которые отражены в квалификационной характеристике будущего специалиста, с другой, – создаёт необходимые условия для качественной производственно-технологической подготовки и творческой деятельности обучающихся [8]. Таким образом, производство принимает непосредственное участие в процессе формирования специалиста с заданными качествами.

Во многом это связано с непосредственной приближенностью сферы профессионально-технического образования к практической стороне рынка услуг, а также с более оперативной подготовкой кадров, что позволяет в сжатые сроки готовить востребованных специалистов. Удовлетворению требований рынка способствует организация в лицее специализированной подготовки кадров под конкретные нужды производства в соответствии с перспективным планом развития и объективной необходимостью в специалистах. Потребность в специалистах системно определяется мониторингом рынка труда [9]. Поэтому сейчас, как никогда, остро стоит проблема организации взаимодействия лицея и социальных партнеров, выстраивании и налаживании его, а также обеспечении эффективного оперативного управления этим процессом для достижения глобальных целей системы непрерывного образования и распространения позитивного опыта. В связи с этим в лицее возникла необходимость изменения подхода к формированию профессиональной компетентности выпускников, будущих специалистов и организации деятельности на основе активного сотрудничества с социальными партнерами с целью удовлетворения требований рынка труда в компетентных специалистах.

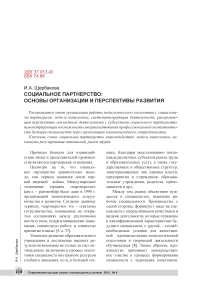

В лицее разработана модель выпускника, отражающая направления развития качеств личности будущего специалиста (рис. 1).

• профессиональная подготовленность и мобильность;

умение самостоятельно при-

гих людей;

ответственность за себя перед обществом и людьми.

Общая культура

-

• знание мира человеческих ценностей;

-

• толерантность и милосердие;

-

• достаточный уровень воспитанности;

-

• положительные нравственные качества;

-

• духовность;

-

• общительность, отзывчивость

-

• поликультурность

высокая степень адаптивности к жизненным реалиям;

наличие реального плана дальнейшей деятельности;

социальная взрослость, ответственность за свои действия;

умение приспосабливаться к предъявляемым требованиям и жизненным условиям; конкурентоспособность.

Рис. 1. Модель личности выпускника

Социальное партнерство: основы организации и перспективы развития

Конкурентоспособная личность – востребованная на рынке труда, социально адаптированная, творчески активная, способная к постоянному самообразованию и самосовершенствованию.

Это, в свою очередь, потребовало построения модели социального партнерства в лицее.

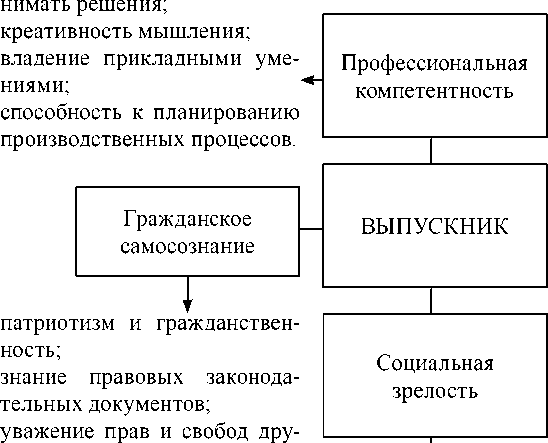

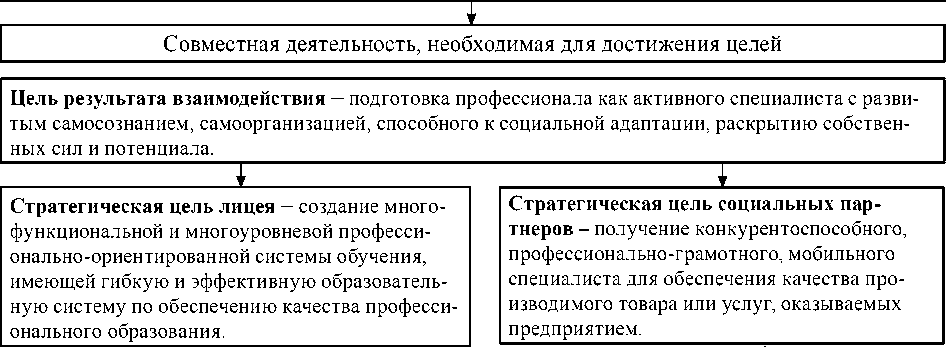

Структура модели социального партнерства включает в себя следующие компоненты: субъекты социального партнерства, цели, содержание и механизмы регулирования отношений (рис. 2).

Выпускник лицея – конкурентоспособный специалист, готовый к полноценной трудовой деятельности

|

Подготовка обучающихся к практической деятельности на производстве |

Обеспечение баз практики |

Отслеживание формирования и коррекция профессиональных ЗУН обучающихся лицея при проведении занятий и прохождении практики |

Трудоустройство выпускников |

|

Выполнение госзаказа по профессиям |

Обеспечение доступности для обучающихся различных видов современных производственно-технических устройств и технологий |

Учет индивидуальных требований и запросов рыночных структур и соотнесение с возможностями лицея |

Коррекция программного материала |

дифференцированное обучение |

||||

Представители предприятий г. Костаная и Костанайской области

Объединения работодателей

ГУ «Профессионального лицея №16»

Предприятия города Костаная и области

Взаимодействие лицея с субъектами экономической жизни в сфере труда для повышения эффективности профессионального образования и компетентности будущих специалистов

Рис. 2. Модель социального партнерства ГУ «Профессионального лицея №16» с предприятиями города

И.А. Щербакова

Субъектами социального партнерства (или социальными субъектами) выступают индивид, организация или учреждение, являющиеся носителем со- циального интереса и стремящиеся к его удовлетворению. Для учреждения образования социальные субъекты следует выделять вне образовательной системы и внутри нее. Субъектами социального партнерства внутри системы (лицей) являются преподаватели, обучающиеся, руководители и другие сотрудники. Внешними социальными субъектами выступают предприятия и объединения работодателей.

Лицей имеет много внешних партнеров, и все они отличаются своеобразием. Для каждого из них необходимо отработать свои перспективы, тактику, режим и ход переговоров и т. п. Существует различие и в основных производственных процессах (например, образовательная деятельность для профессионального образовательного учреждения и производство продуктов питания для столовой или ресторана), что создает определенные трудности как в организации текущего взаимодействия руководителей, преподавателей и обучающихся, так и в планировании работы, в использовании при переговорах специальной терминологии, в оперировании нормативной документацией и т. д. Однако, при наличии взаимного социального интереса, который является основной характеристикой социального партнерства, существенных трудностей не возникает.

При определении целей социального партнерства необходимо учитывать их актуальность для каждого из его субъектов [4]. Они формулируются для процесса и для результата социального взаимодействия. Целью процесса взаимодействия является определение и формулировка будущей образовательной потребности, обеспечение опережающей функции обучения. Целью результата взаимодействия выступает подготовка профессионала как активного специалиста с развитым самосознанием, самоорганизацией, способного к социальной адаптации, раскрытию собственных сил и потенциала. Стратегическая цель учреждения профессионального образования в рамках социального партнерства сводится к созданию многофункциональной и многоуровневой профессионально-ориентированной системы обучения, имеющей гибкую и эф- фективную образовательную систему по обеспечению качества профессионального образования.

Взаимная заинтересованность партнеров, выраженная в формулировке целей, находит проявление в хорошей профессиональной подготовке специалистов, что, безусловно, способствует повышению производительности труда, улучшает их положение в сфере занятости и расширяет возможность работать по другим или смежным специальностям. Хорошо подготовленные сотрудники способны осуществлять деятельность более продуктивно при условии, что они овладели соответствующими трудовыми навыками на более высоком уровне и активно их используют в технологическом процессе. Главное преимущество образованного специалиста, полученного предприятием благодаря партнерским отношениям с учебным заведением, заключается в долгосрочном влиянии его образования на повышение уровня техники, технологий, производительности труда.

Содержанием (предметом) социального партнерства в сфере образования выступает качество профессионального образования, критерии которого вырабатываются согласованными действиями субъектов взаимодействия. К содержанию взаимодействия как компоненту социального партнерства можно отнести, прежде всего: формирование образовательного (социального) заказа, обеспечение доступности для обучающихся различных видов современных производственно-технических устройств и технологий, получение необходимой информации, дифференцированное обучение обучающихся, что позволяет учитывать индивидуальные требования и запросы тех или иных рыночных структур [3]. Работа учащихся непосредственно на рабочих местах влечет за собой важную предпосылку обеспечения эффективного обучения: создание необходимого микроклимата (коллектив, режим и ритм производственной деятельности, подчиненность, проявление личностных качеств и т. п.).

Социальное партнерство: основы организации и перспективы развития

И.А. Щербакова

Для предприятия содержание сотрудничества выражается в обеспечении долгосрочного влияния на повышение уровня техники и технологии, выступая надежным средством капиталовложения, условием формирования и развития организационной культуры предприятия. Предмет социального партнерства определяется тем содержанием, ради чего создается данная форма взаимодействия, ее спецификой в сфере образования.

Последним компонентом модели социального партнерства являются механизмы регулирования отношений между социальными партнерами, представляющие собой систему социальных норм и правил, а также процедур их реализации; систему нормативов, на основе которых оценивается эффективность связей; систему социального контроля за соблюдением установленных правил. Данный компонент модели содержит и систему санкций, стимулирующих желательное поведение и удерживающих от нежелательных последствий. Механизмы и процедуры социального партнерства считаются отработанными, если имеют место двухсторонние договоры, трехсторонняя система социального партнерства (работодатели – образовательные учреждения – органы государственной власти), тарифные соглашения, стройная система социальных гарантий (размеры оплаты труда, условия труда и т. п.) [12].

Наличие механизмов регулирования взаимодействия закрепляется в нормативно-правовой документации, которая выступает основой как для заключения договоров, так и для разработки положения о социальном партнерстве. Этот компонент модели предполагает глубокую и тесную координацию системы действий партнеров по поводу предмета социального партнерства, содержания и подготовки заранее оговоренной информации, которую партнеры предоставляют друг другу, а также ответственность за принятые решения.

Другими словами, нам следует учитывать позиции:

-

• работодателей (коммерческие организации и общественные организации) как потребителей кадровых ресурсов);

-

• государства в лице его органов как стратегов развития рынков, в частности, рынка труда;

-

• населения как института, поставляющего «человеческие ресурсы» для формирования специалистов, выполняющих конкретную работу и получающих плату за труд.

Таким образом, создание модели социального партнерства в лицее отражает социокультурный динамизм, позволяет гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка и потребности заказчиков образовательных услуг, осуществлять построение и корректировку социальных взаимоотношений партнеров на взаимовыгодных условиях, что будет способствовать развитию профессиональной компетентности будущих специалистов.

Время, когда молодого специалиста доучивали тому, чему не научили в учебном заведении, ушло. Новому работодателю нет резона тратить свои средства на дополнительное обучение и переподготовку. Организация деятельности по организации системы социального партнёрства в лицее показала, что на данный момент мы находимся на втором этапе по организации социальных связей. Всего таких этапов мы выделяем три: подготовительный, организационный, функциональный.

-

1 этап – подготовительный. Для прохождения этого этапа нами был осуществлен анализ наличия предприятий по каждой специальности, по которым ведется обучение в лицее. Сделан прогноз о возможности социального партнёрства, оценка степени соответствия знаний и умений будущих выпускников потребностям предприятия по итогам прохождения практики.

-

2 этап – организационный. На этом этапе нами теоретически разработана модель социального партнёрства и создаются условия для её функционирования,

расширяется круг социальных партнёров, заключаются необходимые договора о сотрудничестве, которые регулируют отношения социальных партнёров, прохождение практики обучающимися, трудоустройство выпускников. Сейчас ведется работа над пунктами договоров о совместной разработке учебно-методической документации, стажировке педагогических работников.

-

3 этап – функциональный. Этап устойчивого взаимодействия, в ходе которого определяются задачи и функции социальных партнёров. Для этого намечаются необходимые мероприятия, формируются организационные структуры социального партнёрства, утверждаются документы, регулирующие их деятельность, т. е. формируется технология социального партнёрства.

Мы считаем, что одним из приоритетных направлений развития профессионально-технического образования является формирование устойчивой взаимосвязи образования с производством, направленной на значительное приближение подготовки специалистов к требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечение связи обучения учащихся с предприятиями, на которых им предстоит работать.

Современный прогресс в промышленности требует, в свою очередь, специалистов, обладающих хорошим знанием не только своей специальности, но и смежных с ней, свободно использующих в работе передовые технологии, работников, которые могут приступить к производственной деятельности самостоятельно с первых дней работы на промышленном предприятии [13].

Это может быть реализовано в рамках партнерского сотрудничества между системой образования и сферой труда. Взаимодействие системы профессионального образования и производства является составной частью социального партнёрства как вида общественных отношений в социально-трудовой сфере, строящихся на согласовании интересов всех участников этого процесса.

Список литературы Социальное партнерство: основы организации и перспективы развития

- Белокрыльцева А., Белокрыльцева Д., Суворова О. Бизнес. Благотворительность. Общественное мнение. -М.: Просветительский фонд «Диалог», 2005.

- Борисов В. Есть ли в России социальное партнерство//Человек и труд, 1999. № 11. С. 72.

- Взаимодействие государства и НПО: из опыта сотрудничества. -Астана: МКИОС, 2002. -С. 17-22.

- Генеральное соглашение -правовой акт, «устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне и заключаемый между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей, Правительством РФ» -М.: Издательство «Экономика», 1999, С. 51.

- Думбаев А.Е. Принципы и методы социального партнерства. -Алматы: «Жан», 1999. -С. 37.

- Комаровский В., Садовская Е. Объединение работодателей в системе социального партнерства: опыт развитых стран и России//МЭиМО. 1997. № 5.

- Либоракина М., Флямер М., Якимец В., Конышева Т. Социальное партнерство: заметки о формировании гражданского общества в России. -М.: Школа культурной политики, 1996. -84 с.

- Мкртчян Г., Чистяков И. Социальное партнерство, трипартизм и генеральные соглашения//Общество и экономика. 1998. № 10-11.

- Семигин Г.Ю. Социальное партнерство. -М.: Издательство «Мысль», 1996.

- Социальное партнерство. -М.: Издательство «Экономика», 1999.

- Социальный заказ как инструмент социальной политики органов местного самоуправления. Итоги проекта: сборник статей. -Владимир, 2004.