Социологический мониторинг наркотизации подростково-молодежной среды: основы теории и оценка региональных трендов

Автор: Комлев Юрий Юрьевич

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 2 (11), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу наркоситуации в молодежной среде, показана ее динамика. Особое место отведено обоснованию на примере Республики Татарстан ценности и необходимости организации и проведения мониторинга наркоситуации, показаны возможности использования его результатов в управленческой деятельности государственными органами.

Мониторинг наркоситуации, социологический мониторинг, организация мониторинговых исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/140196170

IDR: 140196170 | УДК: 343.2/7

Текст научной статьи Социологический мониторинг наркотизации подростково-молодежной среды: основы теории и оценка региональных трендов

В настоящее время происходит перенос внимания социологов из стран бывшего социалистического лагеря с изучения структурных образований, вследствие их завершенной в общих чер тах институционализации, на социальные процессы, на события или их последовательность как результат действия индивидов, групп, общностей и организаций в сложной системе социального взаимодей- ствия. Не случайно П. Штомка обращает внимание на то, что доминирующее значение приобретает процессуальный образ социальной реальности.1

На постсоветском пространстве, как, впрочем, и на Западе, рыночный транзит формирует, по У. Беку, «общество риска», где разрастаются масштабы негативной девиантности и нередко проявляется скепсис относительно «надежд, связанных с иллюзией контроля». В России, в очередной раз осуществляющей «рецидивирующую модернизацию», наряду с распространением уличной преступности, проституции, алкоголизма, других форм девиантности и социального неблагополучия, весьма остро заявляет о себе наркотизация подростково-молодежной среды и общества в целом.

Согласно официальным и далеко не полным в силу высокой латентности наркотизма данным, уровень потребителей наркотиков (в расчете на 100000 жителей) вырос в России с 25,7 тыс. в 1985 г. до 60,6 тыс. в 1994 г. Уровень зарегистрированных лиц, больных наркоманией (первичное обращение в медицинское учреждение), увеличился с 2,1 тыс. в 1985 г. до 31,0 тыс. в 1997 г. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, возросло с 18534 в 1987 г. до 150096 в 2004 г.2 Начиная с 1990 г. распространение наркомании в России развивается с ускорением по экспоненциальному закону (С.Г. Ольков, 2003), при этом две трети потребителей наркотиков - это лица в возрасте от 14 до 30 лет. В итоге, по данным медицинской статистики, с конца 1990-х гг. уровень заболеваемости наркоманией среди подростков в нашей стране в 2 раза выше, токсикоманией - приблизительно в 8 раз выше, чем среди населения в целом. Исследователи наркотизма (Е.А. Кошкина, Н.А. Сирота, 2001; Е.В. Омельченко, 2003; Ю.Ю. Комлев, 2005; М.Е. Позднякова, 2007) фиксируют продолжающееся «омоложение» наркопотребления.

Наркотизм во всех его проявлениях (наркомания, токсикомания, наркопреступ ность) становится одной из самых злободневных социальных проблем современной России. Тематизация наркомании и наркотизма в повестке дня средств массовой информации, в деятельности институтов социализации и социального контроля помещает это широкое проблемное поле в фокус общественного внимания. Проблема наркотиков приобретает контрастное отражение в массовом сознании, в сознании экспертов, групп риска, наркопотребителей и других жертв наркотизма.

Органами государственной власти, научным сообществом с 90-х гг. прошлого столетия были предприняты определенные меры по социологическому изучению наркотизма как латентного социального явления и процесса его распространения в молодежной среде. Реконструировать феноменологию наркопотребления, выстроить вполне реалистичные тренды и прогнозы наркотизации, обосновать предложения по превенции и совершенствованию системы социального контроля над наркотизмом позволяют эмпирические социологические исследования в режиме мониторинга.

Теоретико-методологические решения, практический опыт организации социологического мониторинга по вопросам распространения наркомании и наркотизма нашли отражение в работах Я.И. Гилин-ского, И.Н. Гурвича, Е.А. Кошкиной, Д.Е. Кесельмана, М.Г. Мацкевич, М.Е. Поздняковой Д.Д. Невирко, Ю.Ю. Комлева, А.Д. Салагаева и др. Создание в регионах и России в целом системы мониторинга девиантных проявлений, по мысли Я.И. Гилинского, стало наиболее перспективным направлением научного поиска девиантологов.3

Как известно, основы мониторинговых исследований экологических, социальноэкономических процессов и перемен были разработаны отечественными социологами еще в период перестройки (Н.Н. Саппа, Н.В. Пахомова, Т.В. Дихолет, В.А. Ядов, Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, Ю.А. Девада и др.). Было уста- новлено, что базисные представления и установки общественных групп достаточно измерять методом опроса в форме анкетирования или формализованного интервью по месту жительства в домохозяйствах ежегодно, поскольку они относительно стабильны. Индикаторы более динамичных процессов, ход которых сильнее зависит от внешних факторов и обстоятельств должны измеряться один раз в три-четыре месяца. Наиболее быстрые процессы, отражающие «биение пульса общества», следует отслеживать ежемесячно. Социологическим мониторингом общественного мнения со второй половины 1990-х гг. стали активно заниматься социологические и маркетинговые центры ВЦИОМ, Левада-Центр, ФОМ, РОМИР, КОМКОН и многие другие.

Социологический мониторинг как новая форма организации сравнительных исследований социальных перемен, в том числе процесса распространения негативных форм девиантности, получил развитие и практическое применение не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в региональных центрах: в Казани, Самаре, Ульяновске, Саратове, Уфе, Тюмени, Новосибирске, Красноярске.

Определенный опыт организации и проведения мониторинговых исследований массового сознания по широкому кругу социальных и криминальных проблем в 1991-1993 гг. был накоплен с участием автора Сектором социологических исследований Верховного Совета Республики Татарстан. Мониторинговые исследования социальных проблем и распространения девиантности были продолжены в Центре экономических и социальных исследований при Кабинете министров Республики Татарстан в 1994-2000 гг. С 2002 г. по 2007 г. по инициативе Республиканского центра профилактики наркотизации населения, а затем под эгидой Управления ФСКН России по Республике Татарстан в регионе под руководством автора стал проводиться ежегодный мониторинг наркоситуации в подростково-молодежной среде.

Содержание социологического мониторинга можно определить как «форму организации повторных опросов общественного мнения по одной и той же выборке с фиксированным временным шагом в целях постоянного накопления данных субъективной статистики по дискретному набору социальных показателей (индикаторов) массового сознания о том или ином социальном процессе»4. При осуществлении социологических исследований по типу мониторинга заранее определяется конкретное число наиболее существенных показателей (индикаторов), идентифицирующих специфику и динамику социального процесса. Путем повторных выборочных опросов при неизменных требованиях к комбинированной выборке и через заданный постоянный интервал времени проводятся замеры, в ходе которых фиксируются первичные данные. Социологический мониторинг позволяет получать, накапливать, хранить, обрабатывать первичную информацию опросов в компьютерных системах.

С точки зрения логики экспериментального вывода в мониторинговых исследованиях обычно опираются на формальные правила количественного анализа. Так, М. Зелдичем отмечено, что два состояния одного процесса сопоставимы, если они содержат хотя бы одно общее свойство; ни один фактор не может быть признан причиной сравниваемых явлений, если в одном случае при регистрации изучаемого явления он имеет место, а в другом - нет (правило сходства по Миллю); данный фактор не может быть причиной изучаемого явления, если в одном случае (исследовании) он имеет место, а само явление не фиксируется, хотя в другом случае (исследовании) дело обстоит так, что регистрируются и явления, и данный фактор (правило различия по Миллю); наконец, некий фактор (условие, обстоятельства и т.п.) никоим образом не может достоверно считаться определяющим в отношении изучаемого процесса, если в другом случае (в другом исследовании) наряду с ним изучаемому процессу сопутствуют другие факторы.5

Вместе с тем при организации мониторинговых опросов по проблемам наркотизма и других латентных явлений при соблюдении всех формальных правил и процедур, обеспечивающих сбор и интерпретацию количественных данных, весомое значение имеют содержательные аспекты анализа. Так, В.А. Ядов справедливо отмечает, что «проблемы сравнительного анализа никоим образом не сводятся к формальным процедурам»6. Действительно, при организации социологического мониторинга наркотизации в методическом инструментарии следует использовать не только закрытые, но и полузакрытые и открытые вопросы, что дает возможность сбора неформализованных высказываний респондентов для последующего их осмысления.

При проведении социологического мониторинга наркоситуации в Татарстане был использован конструктивный опыт сравнительной социологической оценки социальных координат молодежного наркотизма, полученный Л.Е. Кесельманом и его коллегами в ходе уличных интервью в Санкт-Петербурге и Самарской области.7

Исследования в Казани показали, что уличные интервью, существенно повышающие анонимность контакта интервьюера и респондента, определенно смещают результаты мониторинга и завышают уровни и масштаб наркотизации подростково-молодежной среды.

В результате казанским коллективом был использован комбинированный прием отбора респондентов методом полуформа-лизованного интервью в соотношении 50 на 50 на улицах и по месту их жительства. Анонимные опросы по месту жительства или работы частично снижают уровни и масштаб наркотизации. Этот эффект определяется не столько снижением анонимности контакта, сколько меньшим вовлечением в выборку лиц с рискованным или отклоняющимся поведением и увеличением числа молодых респондентов, име ющих конструктивную занятость или увлечения (они по понятным причинам значительно реже проводят время на вечерних улицах).

Выбор комбинированной техники обеспечил достаточно надежный и простой способ отбора респондентов, вполне достаточную анонимность, случайность и психологичность контакта, экономичность и оперативность исследования, количественную и качественную репрезентативность первичных данных.

Как известно, социологический мониторинг наркотизации должен опираться на хорошо разработанные модели построения выборочных совокупностей, которые обеспечивают как количественную, так и качественную репрезентативность первичных данных. При формировании выборки регионального мониторинга существенны численный состав населения в целом и по административным единицам, по возрасту, этноконфессиональной и гендерной идентичности, социально-профессиональному и имущественному положению. Исследования в Татарстане показали, что выборочную совокупность лучше формировать, используя комбинацию методических приемов. Так, часть единиц отбора формируются по принципу равной вероятности (систематический отбор), а часть - по принципу пропорций для соблюдения ключевых квот. Комбинированный подход снижает риск возникновения систематических ошибок при формировании выборки. В региональном мониторинге наркотизации хорошо зарекомендовали себя серийные или многоступенчатые выборки с определением способа отбора на каждой ступени.

Эмпирически выверенный объем региональной выборки для мониторинга наркотизации в Татарстане относительно генеральной совокупности в возрастных пределах от 12 до 72 лет составляет 1500 единиц. Ошибка репрезентативности не превышает 2-3%. Понижение ошибки репрезентативности неизбежно приводит к существенному увеличению объема выборки, усложнению схемы отбора респонден- тов. Все это влечет за собой значительное увеличение расходов на проведение регионального мониторинга наркоситуации.

Мониторинговые исследования по оценке наркотизации предназначены для решения ряда методических, научных и информационно-управленческих задач. На методичес-

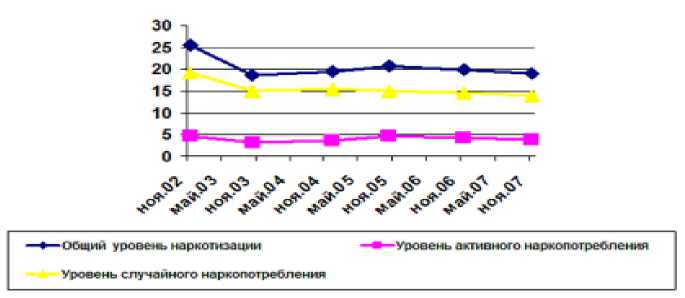

Рис. Тренды наркотизации подростково-молодежной среды

ком уровне эти задачи состоят в уточнении предметной структуры мониторинга девиантности, а именно: в определении частоты опросов, в разработке методик построения и реализации выборок, в совершенствовании методического инструментария, в оптимизации процедур обработки, хранения и анализа первичных данных, в повышении их качественной и количественной репрезентативности.

Научные задачи мониторинга наркоситуации выражаются в анализе и обобщении эмпирических данных, характеризующих феноменологию и динамику наркопотребления, результаты социального контроля. Мониторинговые данные позволяют описать тенденции наркотизации, обосновать прогноз развития наркоситуации, выполнить кросс-региональный анализ.

Информационно-управленческие задачи мониторинга сводятся к обеспечению органов власти (институтов социального контроля), институтов социализации и гражданского общества (средства массовой информации, общественные организации и движения), населения в целом методически надежной и оперативной социологической информацией по ключевым индексам наркотизации. Этот информационный ресурс может служить основой для совершенствования профилактики наркотизма и других мер социального контроля.

Ежегодный социологический мониторинг наркотизации подростково-молодежной среды осуществлялся в Татарстане по ряду интегрированных индексов. Среди них в качестве примера рассмотрим общий уровень наркотизации (ОУН), уровень случайного наркопотребления (УСН), уровень активного наркопотребления (УАН).

ОУН характеризует ту или иную степень причастности к опыту потребления наркотиков и определяется как сумма значений трех индексов активности наркопотребления: уровень случайного наркопотребления, уровень постактивного наркопотребления, уровень активного наркопотребления.

УСН определяется как одна или несколько проб («всего один только раз по-пробовал(-а) наркотик» или «несколько раз пробовал(-а) наркотики»).

УАН характеризует меру заболевания наркоманией, которая фиксируется не на основе медицинского диагноза, а субъективно респондентом как зависимость или «активное наркопотребление», то есть как прием наркотиков с высокой частотой.

Основные тренды наркотизации подростково-молодежной среды Татарстана с 2002 г. по 2007 г. представлены на рисунке.

Мониторинговые исследования в Татарстане показали высокую эффективность. Анализ трендов наркотизации как в целом, так и по группам риска, поддержка обратной связи по мерам социального контроля позволили существенно понизить в 2003 г. спрос на наркотики в подростково-молодежной среде региона. Более того, социологический мониторинг позволил верифицировать основные положения теории рестрик- тивного социального контроля и практику ее применения на примере Татарстане. Действительно, в немалой степени достичь снижения масштабов наркотизации и поддержать стабильность наркоситуации удалось благодаря реализации рестриктивных мер контроля путем частичного подавления случайного и активного наркопотребления в подротково-молодежной среде.

Проведение региональных мониторинговых исследований наркоситуации в подростково-молодежной среде было включено в республиканскую программу по профилактике наркотизации населения. Однако в последующий период заказы Управления ФСКН России по Республике Татарстан на научно-исследовательские работы стали распределяться в ходе проведения тендеров. Как известно, тендер часто выигрывают организации, заявляющие наименьшую стоимость исследовательского проекта. В результате в победителях оказались сомнительные структуры, не владеющие исследовательской культурой и методологией мониторинга, но с аппаратными связями и сориентированные на извлечение прибыли даже путем демпинга. В конечном счете все это привело к параличу системы регионального социологического мониторинга наркотизации подростково-молодежной среды в Татарстане.

-

1 Штомка П. Социология социальных изменений : пер. с англ. М.: Аспект-Пресс,1996. С. 26.

-

2 Гилинский Я.И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

-

3 Там же.

-

4 Комлев Ю.Ю. Мониторинг общественного мнения как фактор оптимизации управленческих решений (на примере нормотворческой деятельности) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Казанский гос. ун-т. Казань, 1993; Комлев Ю.Ю. Социологический мониторинг наркотизации подростково-молодежной среды. Казань: ЗАО «Новое знание», 2005.

-

5 Zelditch M.Ir. Intelligibl comparisons // Comparativе methods in sociology / Ed. I. Valler. Berkley: Univ. Cal. press,1971. Р. 224.

-

6 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М.: Наука, 1987. С. 209.

-

7 Кесельман Л.Е. Социальные координаты наркотизма. СПб.: Институт социологи РАН, 1999; Кесельман Ё.Е., Мацкевич М.Г. Слепое противостояние наркотикам неэффективно // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. №4.