Содержание и структура правовой культуры личности

Автор: Шиханова Елена Геннадьевна, Кленкина Ольга Валерьевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В условиях глобальной информатизации возрастает потребность в конкретизации фундаментально значимых теоретических конструкций. Одной из таковых в правовой доктрине является «правовая культура личности». Авторы комплексно подошли к решению проблемы и, оперируя результатами опытно-экспериментальной работы со студентами неюридических направлений подготовки, контент-анализа научных исследований в области юриспруденции, философии, социологии, педагогики и психологии, исследования нормативно-правовых актов, определяющих политику правового просвещения населения, предлагают конкретизацию самого феномена и его содержания. Выделение в структуре правовой культуры личности трех зависимых друг от друга компонентов (когнитивного, мотивационно-волевого и поведенческо-деятельностного) позволяет определить критерии оценки уровня сформированности правовой культуры личности и предложить пути совершенствования государственной политики в указанном направлении.

Правовая культура личности, право, мораль, структура правовой культуры, критерии оценки правовой культуры личности, правовое просвещение населения, правовые знания, правомерное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/149132579

IDR: 149132579 | УДК: 340.1:(008:159.923) | DOI: 10.24158/pep.2020.2.13

Текст научной статьи Содержание и структура правовой культуры личности

В различных научных сферах проблемы, связанные с низким уровнем правовой культуры, не являются новыми. Философы акцентируют внимание на аксиологической сущности феномена, социологи констатируют низкий уровень правовой культуры населения и предпринимают попытки воздействия на личность, используя разные социальные институты. Наряду с этим в правовой доктрине отсутствует единый подход к пониманию правовой культуры личности, ее содержанию и структуре. Немаловажна конкретизация данного понятия для разработки комплексного механизма формирования правовой культуры населения, определения реальных условий эффективной реализации политики государства в указанном направлении.

В ходе исследования предполагается решение следующих задач: научное обоснование сущности и содержания правовой культуры личности, определение критериев ее оценки, структурирование феномена «правовая культура личности», разработка рекомендаций по оптимизации государственной политики по формированию правовой культуры населения.

Анализ взглядов ученых на определение правовой культуры личности позволил выявить общие черты, отмечаемые абсолютно всеми авторами вне зависимости от времени исследования. Во-первых, речь всегда идет о совокупности элементов (идей, ценностей, характеристик, свойств, качеств, способностей, навыков и т. д.), что в последующем позволяет систематизировать и структурировать сам феномен. Отметим, что совокупность не является однородной, что говорит о многогранности. Во-вторых, выделяется аксиологическая суть понятия, которая интерпретируется через категории «ценности», «уважение», «позитивное отношение», «правомерные убеждения» и т. д. В-третьих, определяется неразрывная связь с правовой культурой общества, что позволяет говорить о взаимозависимости уровня сформированности правовой культуры личности и правовой культуры общества. В-четвертых, правовая культура личности рассматривается как элемент ее общей правовой культуры и профессиональной правовой культуры, что обусловливает интегральный характер явления вне зависимости от социального статуса, вида профессиональной деятельности и личностных характеристик самого человека.

Разночтения в определениях исследуемого феномена можно идентифицировать через призму субъективного восприятия исследователем таких факторов, как время, уровень образования, опыт, сфера профессиональных интересов. Так, например, в 1960-е гг., начиная детально рассматривать правовую культуру, Е.А. Лукашева отмечала суть явления в определенном отношении, которое выражалось в знании и понимании права, осознании необходимости выполнения его требований [1, с. 41]. По нашему мнению, это определение обтекаемое и универсальное, так как может применяться для раскрытия содержания правовой культуры как личности, так и общества. В 1980-е гг. Е.В. Аграновская конкретизирует феномен, включая в него взгляды, оценки, убеждения, установки относительно важности, необходимости, социальной ценности юридических прав и обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, законности, правопорядку, обеспечивают социально полезное поведение в правовой сфере [2, с. 6]. В это же время А.Ф. Никитин отразил суть правовой культуры в образе дома, где правовые знания выступали фундаментом [3]. Е.А. Певцова, исследуя правовую культуру на стыке правового и педагогического опыта, отмечает важность унификации определения для разработки правильной политики по ее формированию [4, с. 73]. В более поздних исследованиях правоведов ведущее место занимает аксиологическая сущность феномена, т. е. осознание верховенства права, необходимости и потребности личности в реализации своих прав, свобод и обязанностей [5].

Для конкретизации научного представления о правовой культуре личности ранее нами последовательно исследовались такие термины, как «личность», «культура» и «право» [6], в результате чего мы пришли к выводу, что сочетание понятий «культура» и «право» по отношению к личности ценно с точки зрения аксиологического подхода. Так, в контексте определения личности значимо единство трех компонентов: биологического, социального и духовного, которые находятся под влиянием культурного диапазона, что отличает личность от индивида и характеризуется уровнем развития его качеств [7, с. 54]. В русле аксиологического подхода феномен «культура» важен в духовном аспекте. Под правом в объективном смысле общепринято в правовой доктрине понимать совокупность нормативно установленных, формально определенных правил поведения. Однако необходимо учитывать определение естественного права через возможности субъекта. «Таким образом, правовая культура личности – это качественная характеристика, отражающая отношение биологически, социально и духовно развитого человека к действующей правовой системе, базирующееся на его системе ценностей» [8, с. 181].

Правовую культуру как явление определяет не столько знание конкретного индивида о праве (оно, скорее, является условием самого ее наличия), сколько отношение человека к познанному им праву, включающее убежденность человека в необходимости существования и последовательной реализации права, и, как следствие, активное правомерное поведение. В данном случае отмечается отличие от правосознания, поскольку акцентируется внимание на позитивном аспекте, проявляющемся в деятельности лица.

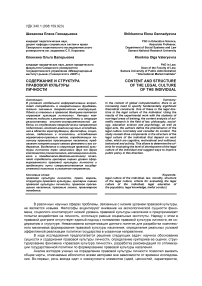

В результате анализа научных исследований по проблемам правовой культуры [9] нами было определено содержание правовой культуры личности, что в последующем позволит сформулировать критерии для ее оценки (рис. 1). Наряду с этим результаты опытно-экспериментальной работы по формированию правовой культуры студентов неюридических направлений подготовки дают возможность конкретизировать и обосновать потребность формирования отдельных элементов, на первый взгляд кажущихся присущими только профессиональному сознанию юриста [10].

Имеющееся в науке представление об очевидности содержания понятия правовой культуры личности, на наш взгляд, не вполне соответствует действительности, а сам термин нуждается в конкретизации и уточнении. Так или иначе, большинство авторов, каким-либо образом исследующих вопросы формирования правовой культуры личности, выделяют как ее основополагающий критерий знание действующего законодательства страны проживания. В целом соглашаясь с этой позицией, несколько уточним сформулированное. Необоснованно в данном случае говорить об абсолютном знании действующих законов Российской Федерации. Для формирования правовой культуры личности необходимым и достаточным является знание и понимание содержания основных законов страны. Понимание природы правовой системы страны и знание системы законодательства является основой, чтобы человек смог ориентироваться в системе законодательства, т. е. осознавал существование, значимость, необходимость учета содержания правовых норм в процессе решения вопросов, связанных с удовлетворением потребностей личности.

Уважение законов

Желание решать проблемы в рамках правового поля

Соблюдение и исполнение законов

Активное правомерное поведение

Убежденность в необходимости, целесообразности и полезности соблюдения и исполнения законов

Целенаправленная инициативная деятельность по пресечению правонарушений

Использование норм права

Способность разрабатывать нормативные документы

Рисунок 1 – Содержание правовой культуры личности

Однако это затруднительно без некоторых базовых знаний в области теории права. Можно выделить ряд необходимых конструкций теории права, без которых невозможно понимание и, как следствие, правильное использование норм права. К ним, на наш взгляд, следует отнести структуру нормы права, владение основным юридическим тезаурусом, понимание правового статуса.

Структура нормы права есть необходимое условие возможности толковать нормы права -понимать предписанную законодателем модель поведения, условия ее реализации и последствия своего поведения. Владение базовой юридической терминологией необходимо, поскольку любой юридический документ изложен специфическим языком, а внутренние связи элементов его содержания, как правило, непонятны лицам без юридического образования. Чтобы правильно понять смысл предписаний правовой нормы (и полноценно воплотить их в жизнь), необходимо знание юридической терминологии. Чем выше уровень оперирования терминологией, тем больший объем правовой информации может быть правильно усвоен конкретным индивидом и тем выше будет уровень соответствия его поведения требованиям законов.

Категория «правовой статус» необходима как основание для активизации таких когнитивных составляющих, как знание своих прав, обязанностей, гарантий, свобод и ответственности и, как следствие, понимание, какие правоотношения являются доступными для данного индивида и окружающих его людей.

В результате успешного усвоения знаний и понимания субъектом своей роли в правоотношениях создается фундамент для мотивационно-волевых характеристик. Первоначально формируются позитивные правовые убеждения, которые способствуют возникновению чувства уважения к действующей правовой системе, в последующем мотивируя желание решать возникающие проблемы исключительно в рамках правового поля. Отметим, что правовые убеждения имеют свою логическую градацию, что в последующем скажется на определении критериев оценки сформированности правовой культуры личности. Таким образом, изначально возникает убежденность в необходимости соблюдения и исполнения норм права, потом следуют осознанность целесообразности и, наконец, убежденность в полезности, когда субъектом понимается зависимость друг от друга таких конструкций, как законность, законопослушание и правопорядок.

Оставшиеся пять элементов можно объединить в группу поведенческих характеристик, пассивных и активных. Так, отличать активное правомерное поведение от пассивного позволяют такие характеристики личности, как способность оказывать содействие в правовом поле другим, в ущерб своим интересам. Под использованием законов подразумевается реализация норм права, когда субъект способен оперировать нормами права для защиты своих прав.

Под целенаправленной инициативной деятельностью по пресечению правонарушений понимается желание и возможность субъекта противостоять противоправной деятельности. Отметим, что речь не о правоприменительной форме реализации права, а именно о способности лица высказать несогласие с нарушением норм права, принять меры по пресечению дальнейших нарушений. В заключение отметим значимость способностей субъекта разрабатывать нормативные документы. На уровне обыденного правосознания для характеристики высокого уровня правовой культуры, по нашему мнению, вполне достаточно, если специалист на основе правовых знаний, умений и навыков, представленных выше, способен разрабатывать локальные правовые акты на предприятии [11, с. 59].

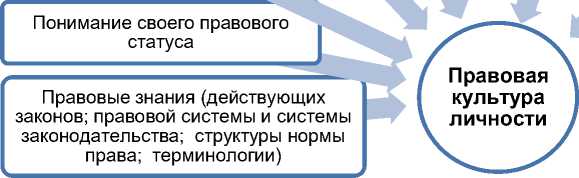

Определив содержание правовой культуры личности и конкретизировав его суть, выделив критерии оценки, предполагаем логичным структурировать сам феномен для более качественного эмпирического исследования в будущем. Отметим, что такой подход в науке является основополагающим (С.Н. Бошно [12], О.А. Воробьева, Т.В. Мычак [13], В.Н. Савин [14] и др.), так как систематизация и структуризация позволяют смоделировать многоступенчатый процесс формирования качественной характеристики и выявить корреляционные связи между ее компонентами.

В настоящее время в доктрине отсутствует не только унифицированное понимание правовой культуры личности, но и структурирование феномена. Различны количественные и качественные показатели. Как правило, выделяется от трех до шести компонентов, причем чем выше количество структурных единиц, тем меньше его содержание. Пять-шесть компонентов в структуре правовой культуры личности выделяются в педагогике, психологии и социологии, где определяющими являются статистические данные и корреляционные связи между ними. В правовой доктрине выработана более ровная позиция: выделяются три-четыре компонента, в которых фундаментальное место занимают правовые знания. Следующей надстроечной единицей должен быть компонент, отвечающий за отношение к существующей правовой системе, и логически завершаться конструкция должна поведенческо-деятельностными характеристиками, за счет которых личность реализуется в обществе. Так, в нашем представлении правовая культура личности должна иметь в своей структуре три компонента: когнитивный, мотивационно-волевой и поведенческо-деятельностный (рис. 2).

Когнитивный компонент

– Знание действующих законов

– Знание правовой системы и системы законодательства – Знание структуры нормы права

– Знание терминологии (правовая грамотность)

– Понимание своего правового статуса

Мотивационно-волевой компонент

– Убежденность в необходимости соблюдения законов

– Убежденность в целесообразности исполнения законов

– Убежденность в полезности соблюдения законов

– Уважение законов

– Желание решать проблемы в рамках правового поля

Поведенческо-деятельностный компонент

– Соблюдение и исполнение законов

– Активное правомерное поведение

– Целенаправленная инициативная деятельность по пресечению правонарушений – Использование норм права – Способность разрабатывать нормативные документы

Рисунок 2 – Структура правовой культуры личности и содержание ее компонентов

Следует отметить, что все компоненты находятся в тесной взаимосвязи и могут влиять на уровень сформированности друг друга. Процесс формирования целесообразно выстраивать по восходящей от когнитивного к поведенческо-деятельностному компоненту. В таком случае можно говорить о качественно сформированных личностных качествах, позволяющих в последующем человеку выступать полноценным субъектом правоотношений и чувствовать себя более уверенно при решении вопросов в рамках правового поля.

Таким образом, отметив тенденцию к структурированию феноменов для последующего их изучения, предлагаем остановиться на трехкомпонентной структуре правовой культуры, выделив когнитивный, мотивационно-волевой и поведенческо-деятельностный компоненты. Каждый компонент подлежит оцениваю согласно следующим группам критериев. В ходе диагностики когнитивного компонента представляется возможным установить уровень правовой грамотности, знаний действующих законов, структуры нормы права, системы права и законодательства, понимания субъектом своего правового статуса. Мотивационно-волевой компонент позволит проиндексировать группа критериев на определение позитивного отношения к действующей правовой действительности, выражающегося в уважении законов; выявление желания решать возникающие вопросы в рамках правового поля, убежденности в необходимости, целесообразностии полезности соблюдения и исполнения законов. В ходе диагностики поведенческо-деятельностного компонента можно сделать выводы об уровне правовой активности личности путем определения сформиро-ванности способностей субъекта к соблюдению и исполнению законов, инициативе по пресечению правонарушений, использованию норм права и разработке нормативных документов.

В современных условиях развития гражданского общества, включения населения в политическую и правовую жизнь страны правовая культура становится необходимым атрибутом личностного потенциала. Грамотная в правовом смысле личность способна выступать полноценным субъектом различного рода правоотношений и имеет потенциальную возможность не только высказывать разумные предложения по совершенствованию жизнедеятельности общества, но и быть услышанной. Следует обратить внимание, что в условиях переизбытка недостоверной информации вследствие подрыва авторитета власти через социальные институты именно правовая культура личности не позволяет личности поддаваться негативным воздействиям, помогает уверенно вести себя в нестандартных ситуациях, отстаивать свою точку зрения по правовым вопросам, правильно расставлять приоритеты.

Государственная политика по формированию правовой культуры должна носить комплексный и системный характер, так как в таком процессе нет начала и конца, нет ограничений по объему. Сегодня профилактических мероприятий по недопущению совершения правонарушений уже недостаточно для качественного формирования правовой культуры населения. Постоянная информационная поддержка со стороны государства – это, по нашему мнению, минимально необходимая мера. Однако для поддержания высокого уровня сформированности правовой культуры необходимо постоянное поступление новой информации о тех изменениях, которые происходят в правовой сфере. Наряду с этим государственными органами должна быть разработана система фильтра ненадлежащей информации, вне зависимости от того, является она запрещенной, вредной или устаревшей. Однозначно это должно касаться официальных порталов правовой информации и приближенных к ним. Для просвещения молодежи могут активно использоваться социальные сети, которым молодое поколение доверяет.

Такая работа будет эффективной при условии задействовании всех социальных институтов: СМИ, образовательных организаций, учреждений сферы культуры и спорта. Привлечение правоохранительных органов к совместной с социальными институтами деятельности представляется не просто полезным, а необходимым для погружения людей в правовую среду. В рамках такой координационной работы налаживаются позитивные взаимоотношения, которые благотворно влияют на формирование мотивационно-волевого компонента. Сегодня молодые люди нуждаются в позитивных контактах с представителями власти, в получении информации от первоисточника.

Таким образом, отметим, что правовая культура личности, бесспорно, является определяющим фактором становления правового государства, гражданского общества. Посредством формирования правовой культуры государством могут быть решены глобальные задачи становления разумной, грамотной личности, на которую в последующем можно будет опереться. Государственная политика, по нашему мнению, должна быть комплексной и системной и, наряду с перечисленными направлениями деятельности в утвержденных президентом РФ «Основах государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» [15], имеет потенциал влияния на население путем организации координационной работы правоохранительных органов и социальных институтов.

Ссылки:

Редактор, переводчик: Тальчук Калерия Сергеевна

Список литературы Содержание и структура правовой культуры личности

- Лукашева Е.А. О воспитании правосознания и правовой культуры в период развернутого строительства коммунизма // Советское государство и право. 1962. № 7. С. 35-46

- Аграновская Е.В. Правовая культура как фактор укрепления социалистического образа жизни: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1982. 17 с

- Никитин А.Ф. Что такое правовая культура?: книга для учащихся старших классов. М., 1988. 109 с

- Певцова Е.А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию // Журнал российского права. 2004. № 3 (87). С. 70-81

- Артеменко Т.А. Некоторые вопросы политической правовой культуры в деятельности должностных лиц исполнительной власти // Административное право и процесс. 2007. № 4. С. 25-29.

- Смолина И.Г. Правовая культура избирательного процесса в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 172 с.

- Шиханова Е.Г. Специфика правовой культуры студентов технического профиля // Педагогика и просвещение. 2016. № 4. С. 390-399.

- DOI: 10.7256/2306-434x.2016.4.21564

- Шиханова Е.Г. Формирование правовой культуры студентов технического профиля подготовки в воспитательном пространстве вуза: дис. … канд. пед. наук. Самара, 2018. 188 с

- Шиханова Е.Г. Формирование правовой культуры студентов технического профиля подготовки в воспитательном пространстве вуза: дис. … канд. пед. наук. Самара, 2018. С. 181.

- Аграновская Е.В. О понятии и компонентах правовой культуры личности // Право и правотворчество: вопросы теории: сборник статей / отв. ред. В.П. Казимирчук. М., 1982. С. 76-83.

- Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1996. № 1 (212). С. 16-29.

- Шиханова Е.Г., Кленкина О.В., Резниченко М.Г. Закономерности формирования правовой культуры будущих специалистов в воспитательном пространстве вуза // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8, № 6. С. 87-103.

- DOI: 10.15293/2226-3365.1806.06

- Шиханова Е.Г., Храмцов Е.Б. Правовая культура специалиста: результаты исследования // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2018. Т. 24, № 4. С. 42-47.

- DOI: 10.18287/2542-0445-2018-24-4-42-47

- Шиханова Е.Г. Формирование правовой культуры студентов технического профиля подготовки в воспитательном пространстве вуза: дис. … канд. пед. наук. Самара, 2018. С. 59.

- Бошно С.В. Трудности формирования правовой культуры // Право и современные государства. 2016. № 2. С. 8-10.

- DOI: 10.14420/ru.2016.2.1

- Воробьева О.А., Мычак Т.В. Правовая культура личности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2009. № 4 (7). С. 4-7

- Савин В.Н. Правовая культура студентов в современных условиях: социологический анализ // Социум и власть. 2011. № 2 (30). С. 88-92

- Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан [Электронный ресурс]: утв. президентом РФ 28 апр. 2011 г. № Пр-1168. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс"