Содержание и выращивание Galleria mellonella в лабораторных условиях

Автор: Осокина А.С., Колбина Л.М., Непейвода С.Н.

Статья в выпуске: 3 т.223, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются существующие технологии содержания и выращивания Galleria mellonella в лабораторных условиях. Условия содержания большой восковой моли различны в зависимости от поставленной цели и значительно варьируются у разных авторов. Главным условием описанных в статье конструкций является наличие вентиляционных отверстий для предотвращения повышенной влажности и циркуляции воздуха. Рассмотрены диапазоны температурного режима и относительной влажности, а также составы искусственных питательных сред. Наиболее оптимальным температурным диапазоном является 20-330С при относительной влажности 50-75%. Для садков (контейнеров) исследователи используют различные материалы - дерево, стекло, пластик.

Выращивание, содержание, температурный режим, относительная влажность, питательная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14292428

IDR: 14292428 | УДК: 638.15

Текст научной статьи Содержание и выращивание Galleria mellonella в лабораторных условиях

Кроме того, большую восковую моль часто разводят в лабораторных условиях как модельный объект для физиологических и биохимических исследований, тест-объект для оценки активности и качества бактериальных препаратов, а также как кормовой объект или хозяина для хищных клопов, мух-тахин, трихограмм и др. [2].

Условия содержания большой восковой моли, схема (система) сбора биологического материала в зависимости от поставленной цели значительно варьируются у разных авторов.

Американские ученые N. Marston, B. Campbell использовали 1,1 л пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, снабженной сеткой для аэрации. После появления бабочек, в контейнер добавляли внутренний бумажный вкладыш для откладки яиц. Контейнеры содержали при температуре 30±1°С, относительной влажности 60±5%, при постоянном освещении [11].

M. Ashfad Nohad Kadhum Al-Temenu, Sohail Ahmed первоначально содержали имаго большой восковой моли в пластиковых банках размером 5х30 см для спаривания и сбора яиц. После 24 часов отложенные в эти банки яйца собирали и переносили на питательные среды, приготовленные для выращивания личинок большой восковой моли в условиях, приближенных к естественным (температура 32±1°С, влажность 75±5%, круглосуточная темнота). Банки с искусственным кормом и яйцами содержались в большой камере с условиями, аналогичными упомянутым выше [8].

Frank A. Eischen, A. Dietz применяли стеклянные банки объемом 130 мл, закрытые металлической крышкой. В крышке проделывали отверстия 10 мм в диаметре, закрывали их липкой лентой (клейкой стороной наружу), в которой, в свою очередь, проделывали 3-4 отверстия для вентиляции. Банки помещали в термостаты (при температуре 31±2°С, и относительной влажности 40±5%) [9].

M.H. Haydak для проведения опыта использовал стеклянную банку объёмом 0,57 л и содержал в них большую восковую моль при постоянной температуре 33°С и относительной влажности 75% [10].

Н.А.Спиридонов, А.К. Рачков, С.А. Мухин и др. в лабораторных условиях восковую моль выращивали в чашках Петри и стеклянных банках, снабженных крышками с мелкоячеистой впаянной сеткой при 20-25°С и относительной влажности 60%. Для массового разведения насекомого использовали специальные контейнеры. Они были следующей конструкции: размеры 30х30х40 см, снабженные крышкой и вентиляционной щелью, затянутой мелкоячеистой металлической сеткой с размером отверстий менее 1 мм [4].

Б.Г. Севастьянов в своей работе пишет, что оптимальным решением для массового разведения большой восковой моли является специальный шкаф с автономным подогревом, который можно установить в служебном помещении. В нем должно быть три расположенных вертикально отделения. В нижнем отделении устанавливается обогревательный элемент. В качестве теплового прибора автор советовал установить лампочку соответствующей мощности, помещенную в жестяную банку и засыпанную сухим песком, или воздушный ТЭН. В следующем отделении располагаются выбракованные сотовые рамки, которые подвешиваются по 10 штук в 3 яруса как в многокорпусном улье. В третьем отделении, над рамками, ставится ящик из оргалита или фанеры, который заполняется восковыми отходами.

На шкаф навешивается дверца и плотно подгоняется для предотвращения утечки тепла и расползания личинок [3].

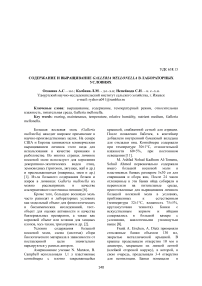

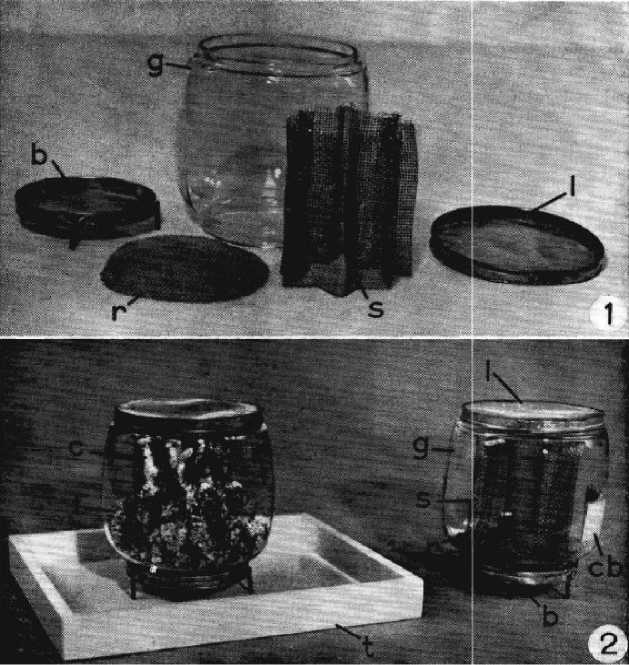

Joan F. Bronskill отмечает, что использование стеклянных банок имеет ряд недостатков, а именно: накопление экскрементов личинок на дне банки, постоянный перенос личинок в банку с чистой едой, из-за коконов и паутины создаются трудности для извлечения куколок без травмирования их. Автор видит выход с банкой в виде фонаря (рис. 1), в которой размещается 200-250 личинок при температуре 27-28°С и относительной влажности 37±3% [7].

Рис. 1 - Банка-«фонарь» Joan F. Bronskill (1961), где b - основание; s- металлический каркас; b – основание; g- банка-«фонарь»; t- поддон для мусора; r – стойки медной проволоки; l- крышка; f – питательная смесь; cb – гофрированный картон; c – коконы.

Банка-«фонарь» представляет стеклянную банку без дна в виде фонаря высотой 12 см, диаметр верхнего отверстия 9 см и 7 см диаметр нижней крышки (внутренний размер), оборудованный крышкой и основой, затянутыми медной сеткой с диаметром ячеек 0,5 мм. Основа имеет три металлические ножки, которые поднимают банку над поддоном для лучшей вентиляции внутри банки-«фонаря». Часть медной основы плиссирована крест-накрест и делится с образованием восьмиконечной колонки, на которой плетутся коконы и впоследствии без травм легко извлекаются из банки. Питательная смесь добавляется через верхнюю часть клетки по мере необходимости.

Сетка на медном каркасе достаточная для поддержки питательной среды и личинок еще достаточно крупная, чтобы экскременты падали через нее на поддон для мусора, с которого их можно удалить без расползания личинок.

В 1985 году Х.Р. Мирзалиева и Б.Т. Мирзалиев получили патент СССР №

ЛИТЕРАТУРА: 1. Коновалова Т.В.

1165333 на «Устройство для разделения гусениц большой восковой моли по возрастам», где подробно описывается механизм разделения гусениц сеткой. На дне емкости вместе с кормом располагаются гусеницы младших возрастов, а гусеницы, готовившиеся к окукливанию, ползут вверх, где имеются специальные пазы [5].

Таким образом, проведя анализ литературных источников, можно сказать, что на сегодняшний день существует множество технологий содержания Galleria mellonella в лабораторных условиях с применением как простых, так и сложных конструкций. Всех их объединяет наличие вентиляционных отверстий для предотвращения повышенной влажности. Основной используемый материал конструкций – стекло (банка). Оптимальный температурный диапазон содержания 20-33°С при относительной влажности 50-75%. Количество личинок, используемых в опыте, зависит от объема контейнера (садка) и целей эксперимента и обычно составляет 10 штук и выше.

Современные средства и методы обеспечения

ветеринарного благополучия по инфекционной и протозойной патологии животных, рыб и пчел. Методические рекомендации по лабораторному содержанию и разведению большой восковой огневки Galleria mellonella L.- М, 2011. – с. 156-178. 2. Кузнецова Ю.И. Цели и методы разведения вощинной моли ( Galleria mellonella L. ).// Ю.И. Кузнецова. // Массовое разведение насекомых. – Кишинев. – 1981. – С. 26-30. 3. Севастьянов Б.Г. Технология круглогодичного вывода личинок восковой моли / Севастьянов Б.Г. // Сборник 10. Материалы международной и практической конференции по апитерапии. Апитерапия сегодня. – Рязань. – 2002. – С. 241-245. 4. Патент РФ № 2038086, 26.03.1991 Спиридонов Н.А., Рачков А.К., Мухин С.А., Кондрашова М.Н. Способ получения биологически активного продукта из личинок большой восковой моли // № Бюл. № 18. 5. Патент №3453344/30-15 Мирзалиева Х.Р., Мирзалиев Б. Т. Устройство для разделения гусениц большой восковой моли по возрастам // Бюл. №25. 6. Bednařova M., M.Borkovcova, V.Fiser Zakladninutricni profil larev zavijece voskoveho ( Galleria mellonella ) // Mendelnet, 2012 -V.1, – pp.722-727. 7. Bronskill, J.F. A cage to simplify the rearing of the greater wax moth, Galleria mellonella (Pyralidae) // J. of the Lepidopterists Soc. -1961. - № 15(2).- Р.102104. 8. Effect of artificial diets on some parameters of greater wax moth, Galleria mellonella L. under optimum conditions / M. Ashfad Nohad Kadhum Al-Temenu, Sohail Ahmed // J. Agric. Res.-2005, 43(3) – Р.223-228. 9. Frank A. E., Dietz A. Improved culture techniques for mass rearing Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)// Ent. News Ann. of the Entomol. Soc. of America-1990- vol. 101, no.2 –P. 123-127. 10. Haydak M. Is wax is necessary constituent of the diet of the wax moth larvae? // Ann. of the Entomol. Soc. of America. - 1936. – vol. 29 – Р. 581-589. 11. Marston

N., Campbell B. Comparison of nine diets for rearing Galleria mellonella // Ann. of the Entomol. Soc. of America. – 1973.- vol. 66. no 1.– Р.132-136.

СОДЕРЖАНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ GALLERIA MELLONELLA В ЛАБОРАТОРНЫХ

УСЛОВИЯХ

Осокина А.С., Колбина Л.М., Непейвода С.Н.

Резюме

В статье рассматриваются существующие технологии содержания и выращивания Galleria mellonella в лабораторных условиях. Условия содержания большой восковой моли различны в зависимости от поставленной цели и значительно варьируются у разных авторов. Главным условием описанных в статье конструкций является наличие вентиляционных отверстий для предотвращения повышенной влажности и циркуляции воздуха. Рассмотрены диапазоны температурного режима и относительной влажности, а также составы искусственных питательных сред. Наиболее оптимальным температурным диапазоном является 20-330С при относительной влажности 50-75%.

Для садков (контейнеров) исследователи используют различные материалы – дерево, стекло, пластик.

THE MAINTENANCE AND REARING GALLERIA MELLONELLA IN THE LABORATORY CONDITIONS

Большинство исследователей, изучающих проблемы ветеринарного обеспечения промышленных центров и сельских территорий, считают, что состоянию здоровья домашних и синантропных животных, как возможных источников возбудителей болезней человека, следует уделять особое внимание [1, 2, 3].

С этой целью в ряде стран и регионов РФ организован и осуществляется эпизоотологический мониторинг за уровнем заболеваемости животных и птиц [2, 4, 5].

Известно, что биологическая опасность в регионах обусловлена формированием очагов заразной патологии животных, реализацией эпидемической проекции, непостоянством границ эпизоотического проявления регистрируемых здесь нозоформ и особенно зоонозов [4].

В связи со сложной эпизоотической ситуацией, сложившейся в последние годы в условиях Нижегородской области мы поставили цель: провести экспертную оценку степени риска распространения заразных болезней в различных популяциях домашних, диких и сельскохозяйственных животных, анализируя данные госветотчетности и собранные лично материалы.

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на кафедрах микробиологии, вирусологии, биотехнологии, радиобиологии и безопасности жизнедеятельности, эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия».

В работе использован комплексный эпизоотологический анализ, включающий методы современной прогностики, ветеринарно-санитарной статистики, эпизоотологического обследования, а также общепринятые в эпизоотологии методы.

Эпизоотическая обстановка в регионе изучалась по материалам ветеринарной статистики, результатам лабораторных исследований и лично собранным материалам.

Объектами исследований были: субъект федерации (Нижегородская область), болезни заразной этиологии и различные виды животных.

Результаты исследований и их обсуждение. Ретроспективным анализом, на глубину ретроспекции до 15 лет, проведенным в ходе эпизоотологического мониторинга изучили эпизоотическое состояние Нижегородской области и установили, что практически все виды сельскохозяйственных и диких животных, рыбы и пчелы являются соактантами эволюционно сформировавшихся здесь экологических паразитарных систем, большинство (63,1%) из которых являются инвазионными паразитарными системами, представленные – гельминтозами (38,5%), протозоозами (10,8%) и арахноэнтомозами (13,8%).

Большая часть из зарегистрированных в регионе нозоформ функционируют на моно- (43 нозоформы или 66,2% поражают один вид животных), а меньшая – на полигостальной основе (22 или 33,8% соответственно).

Проведя подробный анализ эпизоотической ситуации по отчетным материалам за 2011-2013 гг., любезно предоставленным Комитетом госветнадзора по Нижегородской области, установили, что за 2011 год на территории области было зарегистрировано 46 неблагополучных пунктов, из них: 2 – по африканской чуме свиней; 5 – по инфекционной анемии лошадей; 34 – по бешенству животных; 1 – по пастереллезу оленей и 4 – по орнитозу птиц.

В 2012 г. среди крупного рогатого скота регистрировалось более 21 нозоформы, доминирующие положение из которых занимал лейкоз. Так, по официальным данным, за этот период в области было выявлено 57 тыс. голов Рид-положительных, с подтверждением в 4 тыс. случаях гематологическим методом и в 170 – методом полимеразной цепной реакцией.

Из инфекционных болезней среди этого вида животных также регистрировались микоплазмоз, хламидиоз, вирусная диарея, катаральная лихорадка (блютанг), инфекционный ринотрахеит, эшерихиоз, короновирусный энтерит. Кроме этого выявлены единичные случаи бешенства и листериоза. Из инвазионных болезней регистрировались – кровепаразитарные болезни (пироплазмоз, бабезиоз и анаплазмоз), нематодозы, трематодозы, цестодозы и гиподерматоз.

Среди свиней, лошадей, мелкого рогатого скота и птиц в тот же период случаи проявления инфекционных болезней не зарегистрированы, а заразную патологию формируют лишь инвазионные заболевания.

Среди кроликов здесь отмечались случаи вирусной геморрагической болезни, эймериоза и микроспории.

Заболевания миксоматозом, регистрируемые среди декоративных пород кроликов в условиях частных ветеринарных клиник города по необъяснимым причинам в официальном отчете госветслужбы не отражены.

Относительно благополучной сложилась в целом ситуация по заболеваемости рыб в рыбхозах области. Так, по официальным данным вспышки, не передающихся человеку заболеваний рыб (филометроидоза, аэромоноза, постодиплостомоза и ботриоцефалеза), были зарегистрированы лишь в 2006, 2012 и 2013 годах.

Наиболее разнообразен перечень заразных болезней у собак , у которых только за 2012 г. зарегистрированы случаи проявления грибковых инфекций (доля трихофитии – 10,3% и микроспории – 6,7% от общего количества зарегистрированных среди данной популяции животных нозоформ), саркоптоидозов (37,7%), пироплазмоза (30,9%), гельминтозов (13,1%) и бешенства (1,3%).

Среди кошек в тот же период наиболее часто регистрировались арахно-энтомозы (51% от общей заболеваемости, включая заражение саркоптоидозами), грибковые инфекции (39%) и гельминтозы (7%). За исследуемый период было зарегистрировано 4 случая бешенства, что

ЛИТЕРАТУРА: 1. Алиев, А.А. Наиболее распространенные инфекционные болезни собак и кошек, регистрируемые в Санкт-Петербурге [Текст]/ А.А. Алиев, В.Г. Яшина// Актуальные проблемы ветеринарной медицины домашних животных: материалы конференции 25-26 ноября 1999 г. – СПб, 1999. – С.8-9. 2. Баранович, Е.С. Особенности формирования нозологического профиля заразной патологии птиц в изучаемом регионе [Текст]/ Е.С. Баранович, Е.Ф. Курицына// Ветеринарная Патология, 2012. – №1. – С.34-36. 3. Воробьев, А.А. Влияние процесса урбанизации на развитие инфекционных болезней [Текст]/ А.А. Воробьев, В.В. Макаров// Вестник РАМН, 1997. – С.3, 6-11. 4. Пашкин, А.В. Эпизоотологический мониторинг, как метод обеспечения биологической безопасности [Текст]/ А.В. Пашкин, О.В. Козыренко, Ю.В. Пашкина// Проблема сельскохозяйственного производства: мат. научно-практич. конф. преподавателей и студентов по итогам НИР НГСХА 2008-2009 гг. – Н.Новгород, 2009. – С. 153157. 5. Экспертная оценка формирование заразной патологии в популяции домашних плотоядных и других видов животных [Текст] / Ю.В.Пашкина, Т.Н. Демидова, А.В. Пашкин [и др.]// Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, 2012. – № 4/2. – С.51-53.

составило 1% от общего количества зарегистрированных случаев проявления заразных болезней среди данной популяции животных.

Заключение. Результаты изучения нозологического профиля инфекционной и инвазионной патологии животных в условиях Нижегородской области подтверждают региональные особенности его формирования, что, в свою очередь, позволяет еще раз обосновать необходимость постоянного изучения инфекционной и инвазионной патологии животных, осуществлением постоянного эпизоотологического мониторинга, основываясь не только на ретроспективном анализе, но и на проведении скрининговых клинико-эпизоотологических и иммунологических исследованиях.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пашкин А.В., Пашкина Ю.В., Таймусова Э.Н., Картушина Л.Н., Карелкин Д.В., Черникова Е.В., Воронцов О.В.

Резюме

В ходе работы установили, что нозологический профиль заразной патологии различных представителей животного мира в условиях Нижегородской области имеет выраженные региональные особенности и формируется как из числа инфекционных, так и инвазионных паразитарных систем, функционирующих в 66,2 % случаях на моно-, а в 33,8% случаях на полигостальной основе.

Выявлены отличия по количеству нозоформ в нозологическом профиле заразной патологии отдельных видов животных, представленных в условиях изучаемого региона и РФ в целом, что позволяет сделать заключение о том, что в различных субъектах федерации существует свой специфический набор болезней животных различных видов из-за факторов, способствующих их возникновению, распространению и ликвидации.

Все эти обстоятельства необходимо учитывать при проведении корректировки (усовершенствования) системы противоэпизоотических мероприятий при отдельных болезнях в конкретных условиях места и времени.

Список литературы Содержание и выращивание Galleria mellonella в лабораторных условиях

- Коновалова Т.В. Современные средства и методы обеспечения ветеринарного благополучия по инфекционной и протозойной патологии животных, рыб и пчел. Методические рекомендации по лабораторному содержанию и разведению большой восковой огневки Galleria mellonella L.-М, 2011. -с. 156-178. 2.

- Кузнецова Ю.И. Цели и методы разведения вощинной моли (Galleria mellonella L.).// Ю.И. Кузнецова. // Массовое разведение насекомых. - Кишинев. - 1981. - С. 26-30. 3.

- Севастьянов Б.Г. Технология круглогодичного вывода личинок восковой моли/Севастьянов Б.Г.//Сборник 10. Материалы международной и практической конференции по апитерапии. Апитерапия сегодня. -Рязань. -2002. -С. 241-245. 4.

- Патент РФ № 2038086, 26.03.1991 Спиридонов Н.А., Рачков А.К., Мухин С.А., Кондрашова М.Н. Способ получения биологически активного продукта из личинок большой восковой моли//№ Бюл. № 18. 5.

- Патент №3453344/30-15 Мирзалиева Х.Р., Мирзалиев Б. Т. Устройство для разделения гусениц большой восковой моли по возрастам//Бюл. №25. 6.

- Bednařova M., M.Borkovcova, V.Fišer Zakladninutrični profil larev zaviječe voskoveho (Galleria mellonella)//Mendelnet, 2012 -V.1, -pp.722-727. 7.

- Bronskill, J.F. A cage to simplify the rearing of the greater wax moth, Galleria mellonella (Pyralidae)//J. of the Lepidopterists Soc. -1961. -№ 15(2).-Р.102-104. 8.

- Effect of artificial diets on some parameters of greater wax moth, Galleria mellonella L. under optimum conditions/M. Ashfad Nohad Kadhum Al-Temenu, Sohail Ahmed//J. Agric. Res.-2005, 43(3) -Р.223-228. 9.

- Frank A. E., Dietz A. Improved culture techniques for mass rearing Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)//Ent. News Ann. of the Entomol. Soc. of America-1990-vol. 101, no.2 -P. 123-127. 10.

- Haydak M. Is wax is necessary constituent of the diet of the wax moth larvae?//Ann. of the Entomol. Soc. of America. -1936. -vol. 29 -Р. 581-589. 11.

- Marston N., Campbell B. Comparison of nine diets for rearing Galleria mellonella//Ann. of the Entomol. Soc. of America. -1973.-vol. 66. no 1.-Р.132-136.