Содержание образов «я-сейчас» и «я-взрослый» у подростков с различными характеристиками личностной зрелости

Автор: Микляева Анастасия Владимировна, Рудыхина Ольга Валерьевна, Толкачева Александра Сергеевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 (110), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современном мире наблюдается расширение спектра траекторий взросления подростков и молодежи и усиление значимости «субъективных маркеров взрослости», представляющих собой совокупность качеств зрелой личности. Отсутствует представление о специфике траекторий взросления современных подростков с учетом их психологических характеристик. Цель статьи - представить результаты исследования количественных и качественных показателей образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» у подростков с разными уровнями личностной зрелости. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1 097 подростков 13-17 лет. Методом контрастных групп на основе Шкалы самооценки личностной зрелости были выделены подгруппы подростков с высоким и низким уровнем достигнутой личностной зрелости. Сопоставлялись количественные и качественные характеристики образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый», полученные с помощью модифицированной методики «Кто Я?» в выделенных подгруппах. Результаты исследования. По итогам исследования выявлено, что независимо от характеристик личностной зрелости подростки включают в описание образа «Я-сейчас» больше элементов, чем в образ «Я-взрослый». Ядро данных образов содержит преимущественно характеристики социально-демографического, формализованного и индивидуализированного Я. Обнаружены различия между подгруппами подростков с высоким и низким уровнями достигнутой личностной зрелости: разная возрастная динамика количества элементов образов, более весомый вклад характеристик социального-ролевого функционирования в указанные образы у подростков с высоким уровнем личностной зрелости. Результаты исследования указывают на необходимость включения в программы психологического сопровождения взросления мероприятий, направленных на создание условий для формирования у подростков качеств зрелой личности, являющихся значимым фактором формирования гармоничного образа «Я-взрослый». Обсуждение и заключение. Проведенное исследование вносит вклад в представление о психологических характеристиках современных подростков, находящихся в стадии взросления. Материалы статьи будут полезны в практике психолого-педагогического сопровождения процесса взросления подростков и их психологического консультирования по вопросам личностного самоопределения.

Образ «я-сейчас», образ «я-взрослый», личностная зрелость, подросток, взросление

Короткий адрес: https://sciup.org/147240171

IDR: 147240171 | УДК: 37.015.3-053.6 | DOI: 10.15507/1991-9468.110.027.202301.100-118

Текст научной статьи Содержание образов «я-сейчас» и «я-взрослый» у подростков с различными характеристиками личностной зрелости

В условиях трансформаций в различных сферах современного обще -ства особенную остроту приобретает проблематика взросления подростков и молодежи. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что многие сведения о закономерностях взросления подростков1, на протяжении нескольких десятилетий считающиеся аксиоматичными, не в полной мере релевантны современной социокультурной ситуации, в которой разворачиваются процессы взросления. Отечественные исследования обнаружили, что достижение взрослости во многом потеряло свою привлекательность для современных подростков, вследствие чего существенно снизило мотивацию к взрослению2 [1]. Аналогичные тенденции отмечаются и зарубежными учеными, показавшими, что процессы взросления и освоения социальных ролей взрослого, связанных с получением образования, выходом на рынок труда, достижением финансовой независимости, вступлением в брак и созданием семьи, сегодня происходят в жизни молодых людей существенно позже, чем еще несколько десятилетий назад3 [2]. Это позволяет говорить о «продленном детстве»4 или «замороженном взрослении» [3]. Отмечается, что пандемия COVID-19 стала дополнительным фактором, снижающим готовность подростков и молодежи приобретать ключевые навыки взрослого человека, тем самым поставив под угрозу успешный переход к взрослой жизни для многих молодых людей по всему миру [4], что повышает актуальность исследований процессов взросления в«постпан-демийной» реальности.

В поисках причин этих изменений психологи анализируют особенности идентификации подростков с ролью взрослого человека, процессы которой составляют социально-психологическую сущность взросления5. В современной социокультурной ситуации фиксируется размывание межвозрастных границ и существенное сокращение маркеров межвозрастных переходов, а также усложнение образа взрослого человека [5]. Ассимиляция его элементов выступает важнейшим условием идентификации с ролью взрослого человека и принятия составляющих ее норм поведения6. Это определяет актуальность изучения содержания образов взрослого человека и их соотношения с актуальными Я-образами для более полного понимания особенностей взросления подростков.

Изучение Я-концепции является традиционным предметом исследований в области психологии. Однако изучение Я-образа личности широко представлено и в современной психологической литературе. В частности, психологи уделяют внимание исследованию прочности границ Я-концепции [6], анализируют особенности Я-концепции современных подростков и обнаруживают дисгармоничность в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах системы их представлений о самих себе [7], а также межполовую специфику в содержательных компонентах Я-концепции [8]. Кроме того, в исследованиях рассматривается проблема инструментов для диагностики Я-концепции как целостного феномена.

Так, продемонстрированы возможности фотографий и рисунков, выполненных подростками для описания характеристик их идентичности [9], приведено обоснование подхода к диагностике Я-концепции не как к структурному новообразованию, а как к процессу, направленному на достижение самоактуализации, и предложена соответствующая психодиагностическая методика [10]. Поскольку Я-концепция обеспечивает целостность личности, интерпретацию жизненного опыта, построение жизненной траектории, ее изучение играет ключевую роль в процессе исследования взросления подростков. В последнее время характеристики самосознания подростков активно изучаются во взаимосвязи с разнообразными феноменами [11; 12]. К изучению Я-концепции проявляют интерес психологи, исследующие проблематику взросления. Во взглядах современных ученых прослеживается тенденция в понимании взросления как процесса становления, формирования зрелой личности, отличающейся определенными характеристиками, среди которых выделяются компоненты структуры самосознания: самопонимание [13], самопринятие, самоуважение [14], что свидетельствует о взаимосвязи процессов взросления с развитием Я-образа и формированием самооценочных характеристик и важности эмпирического исследования соотношения данных параметров.

Наряду с вышесказанным необходимо учитывать, что в условиях дестандартизации нормативного содержания социальной роли взрослого человека, отмечаемого отечественными и зарубежными исследовате-лями7, изучение взросления не допускает возможности построения единой «нормативной» модели, но предполагает анализ разнообразных вариантов взросления. Такая тенденция проявляется у современных исследователей во введении терминов «стратегии взросления» [15], «профили взросления» [16], предполагающих разные основания для дифференциации способов, которыми осуществляется взросление в подростковом возрасте: внутренне согласованное и внутренне конфликтное взросление [15]; чувство взрослости, чувство промежуточно-переменчивого статуса, нежелание взрослеть [17]; самодостаточный, защитный, отчужденный, конформный, противоречивый типы взросления8; мотивационно-оптимистичное и когнитивно-боязливое взросление [18]; тревожные исследователи, незрелые исследователи, начинающие взрослые, взрослые коммиттеры и заблокированные в переходный период [16] и др. С одной стороны, варианты взросления, предложенные исследователями, отражают их стремление к выделению и описанию типологических форм взросления. С другой – содержание выделенных вариантов взросления отражает идею о тесном взаимодействии двух аспектов взросления: социальном и психологическом.

Один из продуктивных путей анализа взросления связан с изучением достигнутого уровня личностной зрелости во взаимосвязи с его/ее представлениями о себе-взрослом, задающим идеальную форму, вектор развития9. Целью нашего исследования стало изучение содержания образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» у подростков с различными характеристиками личностной зрелости.

Обзор литературы

Взросление рассматривается современными исследователями как процессуальный феномен, что особенно наглядно проявляется в англоязычном аналоге этого термина – «переход к взрослости» (transition to adulthood). Процесс взросления концептуализируется как сложное явление, состоящее не только из объективных маркеров принятия взрослой роли в обществе, но и из субъективных маркеров достижения взрослости [19].

Объективные маркеры взросления наиболее полно описаны в рамках концепции ролевого перехода, которая раскрывает события жизненного пути, представляющие собой атрибутивные характеристики освоения роли взрослого человека – окончание школы, поиск постоянной работы, уход из родительского дома, создание собственной семьи и рождение детей [20]. «Вес» этих маркеров в определении человека в качестве достигшего или не достигшего взрослости настолько велик, что их называют «большой пятеркой маркеров взросления». Достижение объективных маркеров взросления происходит в контексте социального развития целостной личности и опосредуется содержанием других социальных ролей, сопряженных с ролью взрослого, в частности социального-экономическими [21] и гендерными [22] ролями. Молодые люди, которые не могут признать себя соответствующим этим маркерам, например не работающие и не получающие образование, испытывают в связи с этим субъективный дискомфорт, особенно в тех странах, где это не является социальной нормой [23]. Отставание от предполагаемых ожиданий достижения маркеров взрослости связано с депрессией и тревогой [24]. Однако сегодня наблюдается последовательный переход от традиционных маркеров взрослости, долгие годы рассматриваемых в качестве универсальных критериев достижения статуса взрослого человека, к значительно более разнообразному и персонализированному набору [19]. В современных условиях в процессе перехода к взрослой жизни возрастает роль жизненного выбора, совершаемого взрослеющим человеком во всех сферах жизни. Данное обстоятельство актуализирует вопросы, связанные с чувством компетентности, процессом созревания и принятия решений, уверенностью, саморегуляцией и прочими субъективными феноменами, которые опосредуют этот выбор [25], что определяет значимость субъективных маркеров взросления наряду с объективными.

Субъективные маркеры включают чувство ответственности и независимости, способность формировать зрелые отношения, придерживаться социальных норм и заботиться о собственной семье [26]. Ученые отмечают, что в промышленно развитых обществах, в которых сегодня очевидна тенденция к более позднему взрослению, субъективные маркеры взрослости оказывают более существенное влияние на благополучие взрослеющих субъектов, чем объективные [27]. Более высокие самооценки достигнутой взрослости предсказывают улучшение психологического здоровья и адаптации [28]. Сами подростки и молодые люди, размышляя о том, на каких основаниях человека можно считать взрослым, отвергают «социально-ролевые» критерии и сосредотачиваются на формировании тех личностных характеристик, которые обеспечивают качественное осуществление «взрослых» ролей: ответственность, самостоятельность, ценностное самоопределение и др. [20]. Эти качества в совокупности могут быть названы качествами «зрелой личности»10 [29], что позволяет рассматривать взросление, в том числе и во взаимосвязи с процессами становления личностной зрелости.

Соотношение понятий «взросление» и «личностная зрелость» активно обсуждается в современных психологических исследованиях11 [30; 31]. Взросление рассматривается как процесс становления, формирования зрелой личности, характеризующейся ответственностью, осмысленностью жизни, самопринятием, самоуважением, самостоятельностью [14], самопониманием [13], экзистенциальной исполненно-стью как отражением экзистенциальных мотиваций личности [32], психосоциальным здоровьем [29], просоциальностью, психологическим благополучием [33]. В свою очередь личностная зрелость рассматривается как психологическое образование с системно организованными чертами Я-концепции [34], характеризующееся выраженностью ответственности, осмысленности жизни, самоприня-тия, самоуважения, самостоятельности, саморазвития, активности личности [14], высокого уровня саморегуляции12 и развития ценностно-смысловой сферы [35]. Выделенные характеристики личностной зрелости соотносятся с обозначенными содержательными критериями взросления. В этой связи можно предположить, что развитие рефлексивных, регуляторных, ценностно-мотивационных характеристик не только содействует личностному развитию, но и положительно отражается на процессе взросления. Следовательно, являются актуальными эмпирические исследования, направленные на определение соотношения феноменов взросления и личностной зрелости.

Ключевую роль в процессах достижения объективных и субъективных маркеров взрослости в подростковом и юношеском возрасте играют представления о собственном будущем, которые обладают мотивационным и направляющим потенциалом [18]. При этом ключевыми ориентирами в процессе перехода от детства к взрослости являются образы взрослости и совершенного (идеального) взрослого, которые выступают единственной опорой для формирования представлений о будущем [36]. Разрыв между этими образами и представлениями о себе в настоящем содержательно определяет взросление13. При этом модальность актуальных представлений подростков о себе является одним из факторов, определяющих характер представлений о себе в будущем [37]. В то же время исследователи указывают на то, что подростки в разной степени рефлексируют и содержательно наполняют образы будущего, что определяется широким спектром социальных и индивидуально-психологических характеристик [38]. Так, например, в структуре образа взрослости могут возникать разные «ядерные» (системообразующие) элементы, такие как понимание различия детскости и взрослости, понимание жизненного успеха или трактовки смысла жизни [39]. При этом девочки, как правило, более полно и структурированно представляют себе свое взрослое будущее благодаря бóльшей, по сравнению с мальчиками, рефлексивности [33].

Таким образом, векторы взросления подростков можно определить на основе соотношения образов реального Я и проспективного Я (Я-взрослого), а изучение их характеристик с учетом показателей личностной зрелости подростков дополнит представление о траекториях их взросления.

Несмотря на значительное количество публикаций по данной проблематике, отсутствуют исследования, посвященные изучению образа Я современных подростков во взаимосвязи с показателями их личностной зрелости. Авторы впервые исследуют соотношение характеристик образов Я-реаль-ный и Я-взрослый у подростков с разными уровнями личностной зрелости.

Материалы и методы

Для проведения исследования были использованы методика «Кто Я?» (М. Кун и Т. Макпартленд)14 и Шкала самооценки личностной зрелости15. С помощью методики «Кто Я» изучалось содержание актуального образа Я («Я-сейчас»), а также проспективного образа Я, ассоциированного с присвоением роли взрослого человека («Я-взрослый»). При обработке результатов использовалась схема контент-анализа, предложенная Т. В. Румянцевой16, модифицированная в соответствии с целями нашего исследования. Модификация схемы контент-анализа была обусловлена стремлением укрупнить категории самоопи-сания, расширить спектр категорий для индивидуально-психологических характеристик, определить представленность показателей взросления в исследуемой выборке с учетом проведения изучения образов Я у представителей подросткового возраста.

Представленная схема анализа использовалась для проведения дедуктивного контрольного контент-анализа самоопи-саний и количественной представленности основных категорий образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» у подростков. Контент-анализ осуществлялся двумя независимыми экспертами по предложенной авторами схеме, мнения экспертов впоследствии сопоставлялись и согласовывались.

С помощью Шкалы самооценки личностной зрелости получена субъективная характеристика личностной зрелости подростков, представленная совокупностью самооценок зрелости рефлексивного, регуляторного, нравственного и когнитивного потенциала. Данная методика разработана на основе подходов зарубежных психологов к пониманию феноменов зрелости и инфантилизма личности, согласно которым понятие «зрелая личность» рассматривается как социальный конструкт (в противоположность ее пониманию как совокупности определенных свойств, имманентно присущих личности). Инструмент для измерения личностной зрелости должен позволять исследовать социально-историческую и кросскультурную вариативность критериев «зрелости личности» и определить самооценки человека как субъекта социальной активности по параметру «зрелая личность – инфантильная личность» [40–42]. В соответствии с данными взглядами Шкала самооценки личностной зрелости была разработана для измерения степени соответствия представлений человека о собственной личности с нормативным эталоном «зрелости» по параметрам регуляторных, когнитивных, рефлексивных и нравственных характеристик человека, отражающих содержание конструкта «зрелая личность – инфантильная личность». Данная методика является валидным и надежным инструментом для диагностики самооценки личности в отношении нормативов социально-психологической зрелости, представленных в содержании социального конструкта «зрелость личности – инфантилизм личности» [43].

В результате применения метода контрастных групп выделены подгруппы подростков с высоким и низким уровнем личностной зрелости. Помимо этого, участников исследования просили ответить на вопросы, позволяющие получить сведения о социально-демографических характеристиках.

В исследовании приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, проживающие в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах Российской Федерации (N = 1 097) (средний возраст респондентов – 15,01 ± 1,30 лет), из которых 404 мальчика и 693 девочки. Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили согласие к сотрудничеству. Сбор эмпирических данных осуществлялся с соблюдением этических стандартов, принятых в исследованиях с участием людей. Программа и протокол исследования одобрены Этическим комитетом Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (IRB00011060 Herzen State Pedagogical University of Russia IRB #1), протокол № 19 от 26.01.2021. Эмпирические данные, используемые в статье, доступны для вторичной обработки17.

Характеристика подгрупп подростков с высоким (ВЛЗ) и низким (НЛЗ) уровнем личностной зрелости приведена в таблице 1.

Для обработки эмпирических данных использованы расчет первичных описательных статистик и статистической устойчивости единиц качественного анализа18, дисперсионный анализ ( F ), критериальный анализ с использованием углового преобразования Фишера ( ϕ* ). Анализ полученных результатов производился с помощью программного пакета Statistica 10.0.

Результаты исследования

Первичный анализ позволил выделить 8 382 характеристики, которые использовали подростки при описании актуального Я («Я-сейчас») и 7 515 характеристик для описания проспективного Я («Я-взрос-лый»), что составило в среднем 7,64 ± 2,35 и 6,85 ± 2,43 характеристик соответственно. В связи с тем, что полученное распределение показателей личностной зрелости соответствовало критериям нормального распределения, для сравнения количества характеристик образов Я («Я-сейчас»

и «Я-взрослый») у подростков с разным уровнем личностной зрелости был использован дисперсионный анализ (F). Статистический анализ продемонстрирован, что эти показатели достоверно различаются (F = 14,02 при р = 0,000) (табл. 2).

Согласно полученным результатам, количество характеристик в самоописа-нии образа «Я-сейчас» больше, чем в образе «Я-взрослый» у подростков с низким и высоким уровнем личностной зрелости. Интерпретируя количество характеристик, используемых при самоописании как показатель рефлексивности, можно констатировать, что содержание образа «Я-сейчас» рефлексируется подростками несколько лучше, чем образа «Я-взрослый». Такая тенденция характерна для подростков с разным уровнем личностной зрелости, что дает основание сделать вывод об отсутствии прямых взаимосвязей уровня личностной зрелости подростков, достигнутого к моменту участия в исследовании, и количественных характеристик анализируемых образов.

Т а б л и ц а 1. Характеристика подгрупп, различающихся по показателю личностной зрелости

T a b l e 1. Characteristics of subgroups that differ in terms of personal maturity

Подгруппы / Subgroups

НЛЗ / LPM

ВЛЗ / HPM

|

Количество человек / Number of people |

||

|

Всего / Total |

Из них мальчики / Boys |

Из них девочки / Girls |

Возраст / Age

420 139 281

312 108 204

14,94 ± 1,31

15,10 ± 1,34

Примечание . Здесь и далее: ВЛЗ – высокий уровень личностной зрелости, НЛЗ – низкий уровень личностной зрелости.

Note . Hereafter: HPM – high level of personal maturity, LPM – low level of personal maturity.

Источник : здесь и далее в статье все таблицы и рисунки составлены авторами.

Source : Hereinafter in this article all tables and figures were made by the authors.

Т а б л и ц а 2. Описательные статистики, характеризующие количество элементов образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» в подгруппах подростков, различающихся по уровню личностной зрелости

T a b l e 2. Descriptive statistics for the number of elements of the images “I am nowˮ and “I am an adultˮ in subgroups of adolescents with different level of personal maturity

|

Параметры / Parameters НЛЗ / LPM ВЛЗ / HPM |

F |

|

Я-сейчас / I am now 7,62 ± 2,47 7,55 ± 2,29 Я-взрослый / 6,69 ± 2,50 6,84 ± 2,30 I am an adult |

0,54 ( р = 0,59) 1,20 ( р = 0,39) |

18 Еремеев Б. А. Статистические процедуры при психологическом изучении текста: учеб. пособие. СПб. : Образование, 1996. 54 с.

У подростков с низким уровнем личностной зрелости значимо больше характеристик образа «Я-сейчас» и достоверно меньше характеристик образа «Я-взрослый», по сравнению с группой подростков с высокими показателями личностной зрелости. Это можно трактовать как высокую степень направленности в будущее у подростков с высоким уровнем личностной зрелости и, можно предположить, косвенно указывает на более активные процессы взросления у данной группы подростков, проявляющиеся, в частности в бóльшем количестве самоописаний образа «Я-взрослый».

В ходе дальнейшего анализа было установлено, что девочки предлагают больше самоописаний «Я-сейчас», чем мальчики (7,75 ± 2,30 и 7,45 ± 2,42 соответственно, F = 4,16 при р = 0,03), однако количество характеристик образа «Я-взрослый» в выборках девочек и мальчиков существенно не различается (6,81 ± 2,39 и 6,85 ± 2,48 соответственно, F = 0,06 при р = 0,82). Взаимодействия факторов достигнутой личностной зрелости и пола не обнаружено (F = 1,99 при р = 0,14 и F = 0,49 при р = 0,61 для образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» соответственно). Полученные результаты демонстрируют, что тенденция к более выраженной рефлексии актуального Я, по сравнению с проспективным, является гендерно универсальной и в равной степени характерна как для девочек, так и для мальчиков, независимо от достигнутого уровня личностной зрелости. Более высокая рефлексивность женской выборки в период 13–17 лет характеризует преимущественно актуальное Я, но не затрагивает его проспективные характеристики. Следовательно, эмпирические данные соотносятся с результатами исследователей, которые отмечают большую степень рефлексивности девушек как характерную черту подросткового и более старших возрастов [33], но не соответствует выводам, полученным в других исследованиях по причине отсутствия значимых различий в количестве самоописаний проспективного Я в зависимости от пола. Полагаем, что выявленные результаты обусловлены более широким возрастным диапазоном обследованных подростков в нашей выборке и указывают на высокую актуальность постановки и решения задачи формирования образа «Я-взрослый» для подростков независимо от пола.

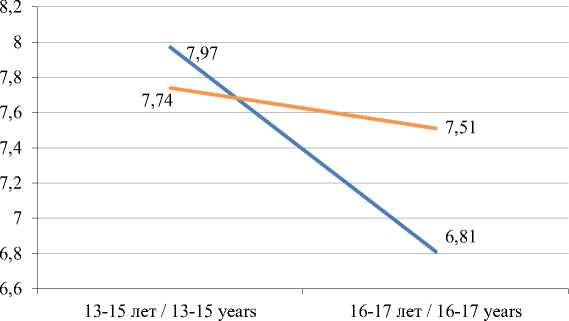

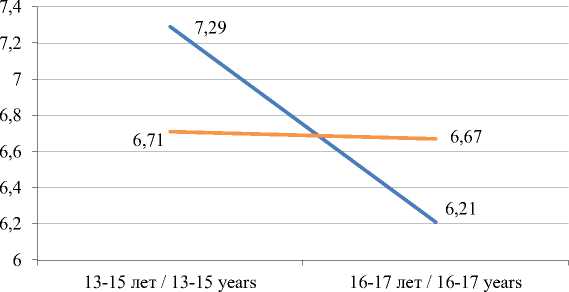

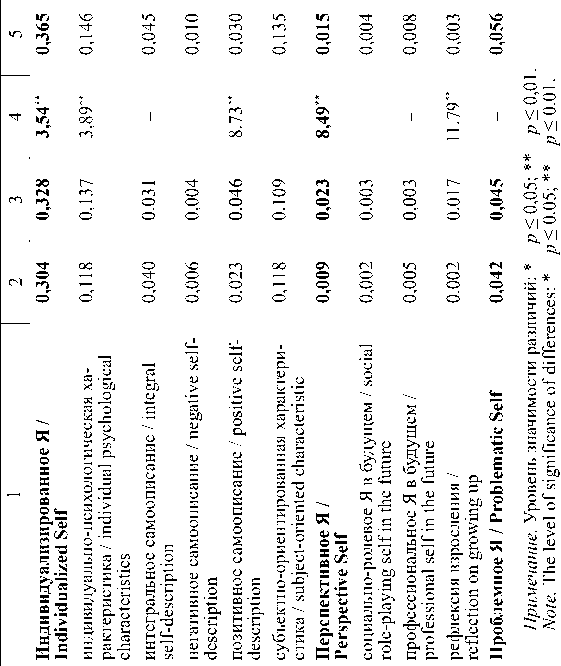

Следующий этап анализа позволил установить, что с возрастом количество характеристик «Я-сейчас» и «Я-взрос-лый» последовательно снижается: в образе «Я-сейчас» – от 8,48 ± 2,08 в выборке подростков 13–15 лет до 7,42 ± 2,25 в выборке подростков 16–17 лет (F = 30,66 при р = 0,00); в образе «Я-взрослый» – от 7,40 ± 2,32 в выборке подростков 13–15 лет до 6,51 ± 2,61 в выборке подростков 16–17 лет (F = 14,79 при р = 0,00). Совместного влияния факторов возраста и пола на количество элементов образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» не зафиксировано (F = 0,33 при р = 0,86 и F = 0,31 при р = 0,88 соответственно), однако обнаружено совместное влияние на них факторов возраста и личностной зрелости респондентов (F = 5,34 при р = 0,02 и F = 1,91 при р = 0,05 для образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» соответственно) (рис. 1 и 2).

На основании представленных результатов можно сделать следующий вывод: рефлексивные процессы, ориентированные на формирование образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» в наибольшей степени выражены на первых этапах старшего подросткового возраста (в 13–15 лет); затем их интенсивность несколько снижается, несмотря на то, что образ «Я-взрослый» продолжает оставаться рефлексируемым в меньшей степени, чем образ «Я-сейчас». На наш взгляд, это связано с актуализацией в подростковый период новых жизненных задач, обусловленных приближением окончания обучения и подготовкой к экзаменам.

Как видно на рисунках 1 и 2, основной вклад в описанную возрастную динамику количества элементов образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» вносят подростки с высоким уровнем личностной зрелости, в то время как в подгруппе подростков с низким уровнем личностной зрелости эти показатели с возрастом изменяются не слишком значительно. Отмеченная выше тенденция к снижению рефлексивной активности в отношении собственного актуального и проспективного Я в большей степени характерна для подростков с высоким уровнем личностной зрелости, достигнутым на момент участия в исследовании, и не свойственна подросткам с низкими показателями. Таким образом, у подростков с низким уровнем личностной зрелости продолжается активное конструирование образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» (причем наиболее ярко образа «Я-взрослый»), тогда как у подростков с высоким уровнем личностной зрелости к окончанию подросткового возраста эта возрастная задача развития уже в бóльшей степени решена. Причем эта тенденция не связана с полом и одинаково проявляется в выборках мальчиков и девочек. Вследствие отсутствия межполовой специфики анализ содержания актуального и проспективного образов Я осуществлялся без учета пола респондентов.

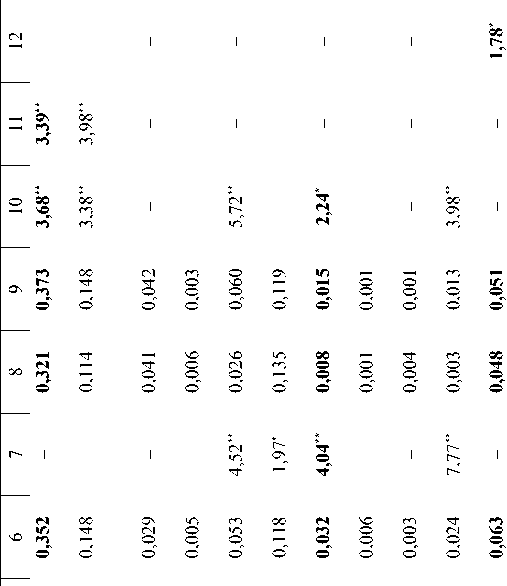

Рассмотрим результаты качественного анализа элементов образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» (табл. 3).

^^^^^ ВЛЗ / HPM ^^^^^ НЛЗ / LPM

Р и с. 1. Количество элементов образа «Я-сейчас» в группах подростков 13–15 и 16–17 лет с высоким и низким уровнем личностной зрелости

F i g. 1. The number of elements of the “I am now” image in groups of adolescents aged between 13–15 and 16–17 with high and low levels of personal maturity

^^^^^ ВЛЗ / HPM ^^^^^ НЛЗ / LPM

Р и с. 2. Количество элементов образа «Я-взрослый» в группах подростков 13–15 и 16–17 лет с высоким и низким уровнем личностной зрелости

F i g. 2. The number of elements of the “I am an adultˮ image in groups of adolescents aged between 13–15 and 16–17 with high and low levels of personal maturity

R VI •=

^ s ^

о о о о о о

о о о о о о

г»

■©■TJ л ю

ф*

(Z)

^

описательная характеристика / 0,031 0,019 – 0,037 0,020 – 0,040 0,024

descriptive characteristics оценочная характеристика / evaluation 0,011 0,009 – 0,012 0,009 – 0,015 0,010

characteristics зеркальное Я / mirror self 0,010 0,018 - 0,012 0,020 - 0,013 0,024

Окончание таблицы 3 / End of table 3

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Полученные данные позволяют описать содержательную специфику актуального и проспективного Я подростков, различающихся по уровню личностной зрелости, достигнутому к моменту участия в исследовании.

Основное содержание образов «Я-сей-час» и «Я-взрослый» в совокупной выборке представлено характеристиками социально-демографического (пол, возраст, семейная роль, учебно-профессиональная роль и др.), формализованного (обобщенные характеристики типа «человек», «личность» и др.) и индивидуализированного (черты характера) Я, которые на основании полученных результатов можно отнести к ядру соответствующих образов. При этом соотношение этих характеристик в структуре актуального и проспективного образов Я различается. Так, в образе «Я-взрослый» отмечается сокращение количества формализованных и демографических характеристик, по сравнению с образом «Я-сейчас». Это в совокупности с более объемным компонентом индивидуализированного Я может указывать на глубокое осмысление подростками проспективного образа Я. Помимо этого, в образе «Я-взрослый» чаще встречаются такие периферические компоненты проспективного Я, как материальное Я, деятельностное Я и перспективное Я, что объясняется содержанием представлений подростков о взрослости как периоде реализации себя в различных видах деятельности, карьерного роста и материальных достижений, описанных нами ранее19.

В подгруппах подростков, демонстрирующих высокий и низкий уровни личностной зрелости на момент участия в исследовании, описанные тенденции в целом сохраняются. Однако респонденты с низким уровнем личностной зрелости в значительно большей степени «нагружают» семейными и профессиональными ролями образ «Я-взрослый», включая в проспективный образ Я будущие супружеские, родительские и профессиональные роли. У подростков с высоким уровнем личностной зрелости учебно-профессиональные роли преобладают в актуальном Я-образе в формулировках, характеризующих актуальное положение дел (чаще всего «я – ученик»), а также профессиональное будущее (например, «я – абитуриент», «я – будущий врач» и др.). На наш взгляд, это уточняет сформулированную выше гипотезу о том, что для подростков с высоким уровнем личностной зрелости характерен более сформированный образ «Я-взрослый», указывая на то, что наибольшая определенность в его содержании касается «учебно-профессионального будущего».

Сопоставление содержательных компонентов образов «Я-сейчас» у подростков с разным уровнем личностной зрелости позволило зафиксировать более высокий уровень представленности социально-демографических характеристик в актуальном Я и проспективном Я у подростков с высоким уровнем достигнутой личностной зрелости, по сравнению с их сверстниками, продемонстрировавшими низкий уровень личностной зрелости. Индивидуально-психологические характеристики, напротив, чаще встречаются в актуальном Я подростков, составивших группу участников с низким уровнем личностной зрелости. Возможно, подростки с высоким уровнем личностной зрелости более осознанно представляют комплекс актуальных социальных ролей и указывают на более сформированную идентичность, чем респонденты с низким уровнем личностной зрелости, у которых активно продолжается процесс индивидуализации, в некоторой степени снижающий интенсивность освоения и ассимиляции различных социальных ролей. Аналогичная тенденция проявляется при сравнительном анализе представленности формализованных компонентов образа «Я-взрослый» у подростков с разным уровнем личностной зрелости: данных характеристик значимо больше у подростков с низким уровнем личностной зрелости. Этот результат свидетельствует о большей степени акцентирования на внешних формальных характеристиках при самоописании у подростков с низким уровнем, по сравнению с подростками с высоким уровнем личностной зрелости. В то же время этот результат в совокупности с большей степенью выраженности социально-демографических характеристик у подростков с высоким уровнем личностной зрелости указывает на более сформированные представления о собственных «взрослых» ролях у данной группы подростков.

Также обращает на себя внимание меньшая выраженность компонента «Проблемное Я» в описании проспективного Я в подгруппе подростков с высоким уровнем личностной зрелости, что указывает на более гармоничное формирование проспективного образа «Я-взрослый» у подростков с высоким уровнем достигнутой личностной зрелости.

Обсуждение и заключение

В результате исследования были определены особенности содержания образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый», которые являются универсальными для подростков, демонстрирующих высокий и низкий уровни достигнутой личностной зрелости, а также особенности, различающиеся в этих группах.

К универсальным особенностям относятся более объемное описание образа «Я-сейчас», по сравнению с образом «Я-взрослый», более объемное описание образа «Я-сейчас» девочками-подростками при отсутствии аналогичных различий в содержании образа «Я-взрослый»; включение в ядро актуального и проспективного образов Я характеристик социально-демографического, формализованного и индивидуализированного Я. Учитывая, что перечисленные тенденции встречаются в подгруппах подростков с разным уровнем достигнутой личностной зрелости, можно утверждать, что они отражают общевозрастные закономерности становления актуального и проспективного Я-образов в тех аспектах, которые не опосредуются формированием качеств зрелой личности.

В то же время выявлен ряд количественных и качественных различий в содержании образов «Я-сейчас» и «Я-взрос-лый» между подгруппами подростков, различающихся по уровню достигнутой личностной зрелости:

-

1. Для подростков с высокими показателями личностной зрелости характерно последовательное снижение количества самоописаний в образах «Я-сейчас»

-

2. У подростков, демонстрирующих высокий уровень личностной зрелости, достигнутый к моменту участия в исследовании, в содержание образов «Я-сейчас» и «Я-взрослый» более выраженный вклад вносят характеристики, описывающие их актуальное и проспективное социально-ролевое функционирование, на фоне менее существенного вклада характеристик «проблемного Я».

и «Я-взрослый» в период между 13 и 17 годами. В подгруппе их сверстников с низкими показателями личностной зрелости аналогичная динамика отсутствует.

Полученные результаты указывают на более полную интеграцию в актуальный и проспективный образы Я характеристик, релевантных объективным и субъективным маркерам взросления, у подростков с высоким уровнем достигнутой личностной зрелости к окончанию подросткового возраста. В то же время в отношении подростков, составивших подгруппу респондентов с низким уровнем личностной зрелости, можно сделать вывод о продолжении у них процессов индивидуализации. Данные процессы продолжают превалировать над освоением социальных ролей на протяжении всего подросткового возраста у субъектов с низким уровнем личностной зрелости.

Результаты проведенного исследования необходимо учитывать при разработке и реализации программ психологического сопровождения подростков, в которых необходимо уделять особое внимание созданию условий для формирования у подростков качеств зрелой личности, являющихся условием для формирования гармоничного образа «Я-взрослый», интегрирующего в себе субъективные и объективные (социально-ролевые) характеристики.

Материалы статьи могут быть использованы в области психологического консультирования подростков в образовательных учреждениях среднего общего образования по вопросам личностного самоопределения и в процессе психолого-педагогического сопровождения их профессионального становления.

Ограничения исследования связаны с использованием организационного метода поперечных срезов, что могло оказать влияние на выводы в отношении возрастной динамики количественных и качественных характеристик актуального и проспективного образов Я. Преодоление этого ограничения предполагает лонгитюдное исследование динамики образов «Я-сей-час» и «Я-взрослый» в подростковом возрасте, что составляет перспективу данного исследования.

Список литературы Содержание образов «я-сейчас» и «я-взрослый» у подростков с различными характеристиками личностной зрелости

- Гаврилова Т. А., Швец Ф. А. Самооценка взрослости у школьников 1980-х и 2010-х гг. // Вопросы психологии. 2015. № 5. С. 13-21.

- "I Don't Want to Grow Up, I'm a [Gen X, Y, Me] kid": Increasing Maturity Fears across the Decades / A. Smith [et al.] // International Journal of Behavioral Development. 2017. Vol. 41, issue 6. Р. 655-662. doi: https:// doi.org/10.1177/016502541665

- Hasani M. The 'Frozen Transitions' of Young-Ages and the Change in Transition to Adulthood in Iran // Journal of Sociology of Social Institutions. 2019. Vol. 5, issue 12. P. 9-38. doi: https://doi.org/10.22080/SSI.1970.2131

- Mont'Alvao A., Aronson P., Mortimer J. Uncertainty and Disruption in the Transition to Adulthood during COVID-19 // Social Problems in the Age of COVID-19. Vol. 2: Volume 2: US Perspectives (1st ed.) ; ed. by G. Muschert, K. Budd, D. Lane, J. Smith. Bristol University Press, 2020. P. 15-26. doi: https://doi. org/10.46692/9781447360629.004

- Aline M. Re-Evaluating the Concept of Adulthood and the Framework of Transition // Journal of Youth Studies. 2014. Vol. 17, issue 3. P. 415-429. doi: https://doi.org/10.1080/13676261.2013.853872

- Шаповал И. А. Прочность границ личности: Я-концепция и онтологическая уверенность // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. Т. 7, № 3. URL: https://mir-nauki.com/PDF/42PSMN319.pdf (дата обращения: 29.06.2022).

- Жданов А. А. Особенности Я-концепции обучающихся подросткового возраста // Психология человека в образовании. 2020. Т. 2, № 3. С. 230-235. doi: https://doi.org/10.33910/2686-9527-2020-2-3-230-235

- The Development of Multiple Self-Concept Dimensions during Adolescence / I. Esnaola [et al.] // Journal of Research on Adolescence. 2020. Vol. 30, issue S1. P. 100-114. doi: https://doi.org/10.1111/jora.12451

- Dobrescu A. I. A Visual Perspective on Adolescent Identity // Visual Techniques Applied in Social Research. 2020. P. 157-187. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091780802&partnerID=40&m d5=289bd6e18cefc8bf8a6c725385133954 (дата обращения: 29.06.2022).

- Луцик М. Ю. Возможности диагностики Я-концепции // Человеческий капитал. 2021. № 5 (149). С. 72-85. doi: https://doi.org/10.25629/HC.2021.05.07

- Грибоедова О. И. Самопознание подростков с разным уровнем психологического благополучия // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. № 4. С. 193-201. doi: https://doi. org/10.33910/herzenpsyconf-2021-4-23

- Колда А. А. Некоторые аспекты идентичности современного подростка // Вестник РГГУ. Сер.: Психология. Педагогика. Образование. 2018. № 4 (14). С. 145-163.

- Шилова Н. П. Взросление в юношеском возрасте // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер.: Педагогика и психология. 2020. № 4 (54). С. 37-49. URL: https://pedpsyjournal. mgpu.ru/2021/01/03/vzroslenie-v-yunosheskom-vozraste (дата обращения: 29.06.2022).

- Терещенко В. В., Чуб И. М. Индивидуально-психологические характеристики взросления в подростковом периоде онтогенеза // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2019. Т. 8, вып. 3. С. 230-239. doi: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2019-8-3-230-239

- Безгодова С. А., Микляева А. В., Терещенко В. В. Отношение к взрослению у старших подростков Санкт-Петербурга и Смоленска в контексте их жизнестойкости // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 3. С. 77-84. doi: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2018-3-77-84

- Galanaki E., Sideridis G. Dimensions of Emerging Adulthood, Criteria for Adulthood, and Identity Development in Greek Studying Youth: A Person-Centered Approach // Emerging Adulthood. 2019. Vol. 7, issue 6. P. 411-431. doi: https://doi.org/10.1177/2167696818777040

- Швец Ф. А. Возрастно-статусное самосознание как основание типологии взросления // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Психологические науки. 2020. № 4. С. 133-142. doi: https://doi.org/10.18384/2310-7235-2020-4-133-142

- Polovina N., Josic S. Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood // Managing Global Transitions: International Research Journal. 2019. Vol. 17, issue 3. P. 239-258. doi: https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.239-258

- Settersten R. A., Ottusch T. M., Schneider B. Becoming Adult: Meanings of Markers to Adulthood // Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource ; R. A. Scott, M. C. Buchmann (eds.). New York : John Wiley & Sons, 2015. P. 1-16. doi: https://doi. org/10.1002/9781118900772.etrds0021

- Arnett J. J. Presidential Address: The Emergence of Emerging Adulthood: A Personal History // Emerging Adulthood. 2014. Vol. 2, issue 3. P. 155-162. doi: https://doi.org/10.1177/2167696814541096

- Billari F. C., Hiekel N., Liefbroer A. C. The Social Stratification of Choice in the Transition to Adulthood // European Sociological Review. 2019. Vol. 35, issue 5. P. 599-615. doi: https://doi.org/10.1093/esr/jcz025

- Santos M. M., Queiroz B. L., de Andrade Verona A. P. Transiçâo para a vida adulta na América Latina: 1960-2010 // Revista Brasileira De Estudos De Populaçâo. 2021. Vol. 38. P. 1-11. doi: https://doi.org/10.20947/ S0102-3098a0161

- Jongbloed J., Giret J. F. Quality of Life ofNEET Youth in Comparative Perspective: Subjective Well-Being during the Transition to Adulthood // Journal of Youth Studies. 2022. Vol. 25, issue 3. P. 321-343. doi: https://doi. org/10.1080/13676261.2020.1869196

- Culatta E., Clay-Warner J. Falling Behind and Feeling Bad: Unmet Expectations and Mental Health during the Transition to Adulthood // Society and Mental Health. 2021. Vol. 11, issue 3. P. 251-265. doi: https:// doi.org/10.1177/2156869321991892

- Marttinen E., Dietrich J., Salmela-Aro K. Intentional Engagement in the Transition to Adulthood: An Integrative Perspective on Identity, Career, and Goal Developmental Regulation // European Psychologist. 2018. Vol. 23, issue 4. P. 311-323. doi: https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000337

- Côté J. E., Levine C. Identity Formation, Youth, and Development: A Simplified Approach. New York : Psychology Press, 2015. 216 p. doi: https://doi.org/10.4324/9780203767047

- Buchmann M., Kriesi I. Transition to Adulthood in Europe // Annual Review of Sociology. 2011. Vol. 37. P. 481-503. doi: https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150212

- Roberts S. E., Côté J. E. The Identity Issues Inventory: Identity Stage Resolution in the Prolonged Transition to Adulthood // Journal ofAdult Development. 2014. Vol. 21, issue 4. P. 225-238. doi: https://doi.org/10.1007/ s10804-014-9194-x

- Арпентьева М. Р. Психосоциальное здоровье и взросление человека // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2019. Т. 5, № 5. С. 3-13. URL: http://journal.asu.ru/zosh/article/ view/7209 (дата обращения: 11.07.2022).

- Мачуха А. М., Васильева О. С. Понимание и психологическое содержание конструкта личностной зрелости // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Познание. 2020. № 10. С. 69-73. doi: https://doi.org/10.37882/2500-3682.2020.10.12

- Скляренко О. Н. Категории «взрослость» и «зрелость» в современном мире // Гуманитарный вестник (Горловка). 2020. Вып. 11. С. 141-147.

- Чукарина А. А., Шумский В. Б. Экзистенциальные основания личностного взросления // Мир психологии. 2018. № 3 (95). С. 266-278.

- Цветков В. В. Субъективная оценка взрослости у подростков с разным уровнем психологического благополучия // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. № 2. С. 724-731. doi: https://doi.org/10.33910/herzenpsyconf-2019-2-90

- Алейникова О. В. Целостность Я-концепции как фактор личностной зрелости // Социосфера. 2021. № 3. С. 79-83. URL: https://oaji.net/articles/2021/1834-1632400162.pdf (дата обращения: 11.07.2022).

- Лаврищева А. В. Взаимосвязь элементов ценностно-смысловой сферы и параметров достижения личностной зрелости в период ранней и средней взрослости // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2021. № 2. С. 187-205. doi: https://doi.org/10.35231/18186653_2021_2_187

- Эльконин Б. Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского развития // Вопросы психологии. 1992. № 3-4. С. 7-13. URL: http://www.voppsy.ru/issues/1992/923/923007.htm (дата обращения: 12.07.2022).

- Ундуск Е. Н., Чехова Д. В., Степанова Ю. Н. Изучение взаимосвязи представления о своем будущем и эмоционально-ценностного отношения к себе современной молодежи // Психология человека в образовании. 2021. Т. 3, № 2. С. 162-173. doi: https://doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-2-162-173

- Абрамова С. Б. Образ будущего в представлении современных подростков: ожидания и страхи // Logos et Praxis. 2017. Т. 16, № 3. С. 97-106. doi: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2017.3.12

- Marson S. M., Powel R. M. Goffman and the Infantilization of Elderly Persons: A Theory in Development // Journal of Sociology & Social Welfare. 2014. Vol. 41, issue 4. P. 143-158. URL: https://psycnet.apa.org/ record/2014-54696-007 (дата обращения: 14.07.2022).

- Salari S. M. Infantilization as Elder Mistreatment: Evidence from Five Adult Day Care Centers // Journal of Elder Abuse & Neglect. 2005. Vol. 17, issue 4. P. 53-91. doi: https://doi.org/10.1300/J084v17n04_04

- Skager R. Extending Childhood into the Teen Years: «Infantilization» and Its Consequences // Reclaiming Children and Youth. 2009. Vol. 18, issue 2. P. 18-20.

- Микляева А. В. Шкала самооценки личностной зрелости: опыт разработки и апробации // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8, № 2. С. 52-68. doi: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2017-2-52-68

- Клементьева М. В. «Подлинное Я» как предиктор формирующейся взрослости студентов // Психологическая наука и образование. 2020. Т. 25, № 3. C. 64-74. doi: https://doi.org/10.17759/pse.2020250306