Состояния средств коммуникации у неговорящих детей младшего дошкольного возраста

Автор: Алтухова Т.А., Артемова С.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 1-1 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

Для неговорящих детей характерен разный уровень владения начальными языковыми средствами и неязыковыми средствами общения. Отмечаются трудности интонационного высказывания, скудность словаря с преобладанием лепетных хореически организованных слов, отклонения в мелодической организации речи, так же возникают трудности использования невербальных средств общения. Игровые дейсвтвия детей данной категории носят процессуальный характер, отмечаются зачатки сюжетно-отобразительного характера игры.

Речевое развитие, средства коммуникации, неговорящие дети, речь, безречевые дети

Короткий адрес: https://sciup.org/170186721

IDR: 170186721 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10014

Текст научной статьи Состояния средств коммуникации у неговорящих детей младшего дошкольного возраста

Освоение окружающего мира ребенком при активном взаимодействии со взрослым осуществляется в процессе неречевой и речевой деятельности. В результате совместной деятельности ребенок вступает в контакт с другими людьми, получает новую информацию.

В последние годы ранняя помощь детям с отклонениями в развитии определяется как одно из приоритетных направлений в области образования.

Такая заинтересованность обусловлена несколькими факторами: во-первых, растет число детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии разной степени выраженности и различного этиопато-генеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте; во-вторых, существуют трудности дифференциальной диагностики речевого дизонтогенеза и как результат - недостаточная разработанность практических рекомендаций к проведению коррекционно-педагогической работы с детьми данного возраста.

Кириллова Е.В. отмечает неоднородность группы неговорящих детей. К безре-чевым она относит детей с различными задержками психоречевого развития, в том числе недифференцированными, имеющих ранний детский аутизм, интеллектуальную недостаточность, детский церебральный паралич, нарушения слуха, моторную и сенсорную алалию, анартрию. Их объединяют отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость [1].

Павлова О.С. указывает, что особенности речевого развития детей дошкольного возраста препятствуют осуществлению полноценного общения, что выражается в снижении общения, несформированности форм коммуникации, особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм) [2].

При изучении состояния средств коммуникации у неговорящих детей младшего дошкольного возраста мы использовали методику обследования средств коммуникации предложенную Е.В. Шереметьевой [3].

Одним из ключевых показателей коммуникативно-речевого развития является характер и уровень развития игровой деятельности. В ходе наблюдения за детьми исследуемой группы не было отмечено неправильных действий с игрушками. У всех детей игровые действия носят процессуальный характер, отмечаются зачатки сюжетно-отобразительного характера игры. У более 50% детей отмечается низ- кая речевая активность в процессе игры, дети не проговаривают свои игровые действия. Сложность у детей исследуемой группы вызывает оречевление игровых действий, они молчат в процессе игры, ожидая действие взрослого.

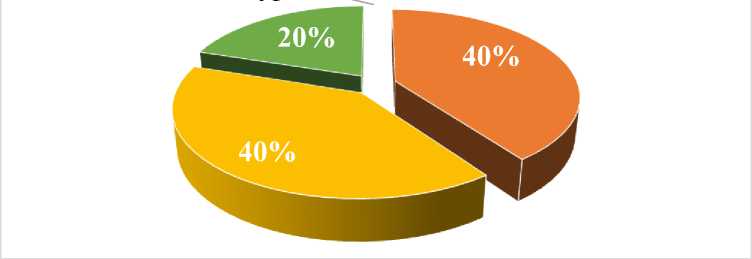

Результаты исследования по параметру «Неречевые средства общения» представлены на рисунке 1.

-

■ Высокий уровень ■ Средний уровень■ Низкий уровень0%

Рис. 1. Уровень владения неречевыми средствами коммуникации

Анализ данных показал, что высокий уровень владения неречевыми средствами общения отмечается у 40% исследуемых, средний у 40%, низкий уровень владения неречевыми средствами общения отмечается у 20% исследуемых.

Например, Гоша в процессе общения смотрит на лицо и в глаза говорящего, у него отмечается владение коммуникативными жестами (протягивает руку для приветствия, при прощании говорит «пока» и машет рукой). К заинтересованной игрушке протягивает руки и произносит приближенные слова. Была создана игровая ситуация (в доме возник пожар, пожарный спешит на помощь к жителям и тушит пожар), в которую ребенок самостоятельно и с заинтересованностью вступил. Гоша любит играть в одиночестве и по своему сценарию. Когда взрослый пытается сформировать более сложный игровой сюжет или дать дополнительную инструкцию, Гоша падает на пол и плачет. Гоша не умеет играть по очереди.

Даниил в процессе общения не смотрит ни на лицо, ни в глаза говорящего, коммуникативные жесты не использует. В процессе наблюдения за игровой деятельностью была отмечена незаинтересованность игрушками, проявлялось самостимулятив- ное поведение, проявляющееся в повторяющемся бросании карандашей.

Олег, в процессе взаимодействия не смотрит на лицо и в глаза говорящего, отмечается заинтересованность игрушками с крутящимися деталями, например, вертолет, жест с интонемой просьбы использует только после демонстрации примера.

Таким образом, 20% детей обследуемой группы не использует коммуникативные жесты, 70% детей активно ими пользуются.

Анализ результатов по параметру начальные языковые средства общения показал, что у 25% детей голос нормальный, но тихий по интенсивности, у 25% детей голос глухой по тембру и тихий по интенсивности, у 60% детей отсутствует подражание голосовым модуляциям взрослого, что свидетельствует об отклонении речевого развития в мелодической организации речи.

Например, у Тимофея в процессе самостоятельной деятельности отмечаются голосовые модуляции, но после того, как взрослый произносит голосовые модуляции «ту-ту», не подражает.

У Димы самостоятельных голосовых модуляций не отмечается, но после примера, активно использует в игровой ситуации. Дима использует в речи такие слова, как «юя», «масия», «баба», «деда», «киса», «ути», «аная», «иать», «атуй», «бела», «та- тя».

Макар использует в речи такие слова, как «нина», «аейн», «пока», «пуыи».

Анализ ритмической организации речи показывает, что у детей с нарушением речевого развития наблюдается преобладание в словаре хореически организованных слов. У 60% детей в активном словаре преобладают двусложные хореически организованные лепетные слова и отмечается появление двусложных лепетных слов с выделением второго сегмента (ямбически организованные). У 30% детей в словарном запасе преобладают двусложные слова с ударением на первом слоге, при этом присутствуют двусложными словами с ударением на втором слоге.

У группы исследуемых детей отмечаются трудности номинативной функции речи. Дети понимают слова, могут показать на соответствующий предмет или картинку, но назвать затрудняются. Отмечается очень бедный глагольный словарь. Речь 20% детей представлена вокализациями, не связанными с ситуацией общения. У детей отмечается трудность в использовании невербальных средств коммуникации, 40% детей не используют коммуникативные жесты в общении. Для детей исследуемой группы характерна не-сформированность ритмикоинтонационной стороны речи. Дети не умеют модулировать голосом, понимание интонационной окрашенности речи за- труднено.

Для 20% детей исследуемой группы характерно отсутствие прямого контакта глаза в глаза (дети смотрят или «сквозь» говорящего, или поворачивают голову в сторону в процессе общения), 80% детей в процессе общения поддерживают глазной контакт с собеседником, смотрят на лицо говорящего, у 40% отсутствуют коммуникативные жесты, 20% детей не используют для выражения просьбы указательный жест, 40% детей для выражения просьбы используют простую фразу; 20% детей для получения желаемой игрушки не используют жесты, вокабулы, предпочитают подходить и брать игрушку самостоятельно или забирать.

Таким образом, у детей исследуемой группы уровень владения начальными языковыми средствами общения ниже уровня владения неречевыми средствами общения. У большинства детей развитие начальных языковых средств общения находится на начальном этапе формирования, речь детей представлена вокализациями, лепетными словами. Дети не выступают инициаторами общения, предпочитая играть в одиночестве. У более половины детей отмечается высокий уровень владения неречевыми средствами общения при недостаточной сформированности начальных языковых средств.

Список литературы Состояния средств коммуникации у неговорящих детей младшего дошкольного возраста

- Кириллова, Е.В. Безречевые дети: особенности психолого-педагогической характеристики // Логопед. - 2012. - №8. - С. 6-10.

- Павлова, О.С. Формирование коммуникативной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: дис.. канд. пед. наук: 13.00.03. - М., 1998. - 190 с.

- Шереметьева, Е.В. Диагностика психоречевого развития ребенка раннего возраста. - М.: НКЦ, 2013. - 112 с.