Совершенствование выразительности речи дошкольников старшего возраста средствами театрализованной деятельности

Автор: Кореннова А.А., Петрова С.С.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Общая педагогика

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Старший дошкольный возраст - это период стремительного становления индивидуальности, когда сферы чувств и умственных способностей едины, что позволяет проявлять самостоятельность и уникальность ребенка в разных видах деятельности. Старший дошкольник, владеющий выразительными средствами языка, чувствует себя более раскованно и уверенно в любой обстановке благодаря тому, что может адекватными средствами выразить мысли и эмоции, показать свою творческую индивидуальность. В данной статье выявлены противоречия между необходимостью формирования выразительности у старших детей и недостаточной изучением возможностей театрализованной деятельности в этом процессе. Автором статьи определяется уровень формирования выразительности у старших детей, проводится описание методик, описываются результаты исследования. На основании исследования авторами предлагается педагогический проект, направленный на развитие выразительности старших детей через театральную активность. В статье представлены примеры занятий, заложенные в педагогическом проекте. Делаются выводы о возможности совершенствования выразительности речи дошкольников старшего возраста средствами театрализованной деятельности.

Театрализованная деятельность, интонация, выразительность речи, дети старшего дошкольного возраста, педагогический проект, задания, театрализованные игры

Короткий адрес: https://sciup.org/140303737

IDR: 140303737 | УДК: 377.5

Текст научной статьи Совершенствование выразительности речи дошкольников старшего возраста средствами театрализованной деятельности

Введение. В настоящее время российское образование активно изменяется, что связано с необходимостью разработки новых педагогических форм, которые будут соответствовать запросам общества. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирован на главный результат образования – становление личностных характеристик выпускника. Актуальной проблемой дошкольной педагогики остается развитие выразительности речи.

Для эффективного речевого развития подходят театрализованные игры. Именно в игре создаются ситуации, в которых дети вступают в общение, раскрывают себя, проявляют свою индивидуальность. Такие психологи, как Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, А. В. Запорожцев, Т. Н. Доронова, Э. Г. Чурилова в своих научных исследованиях рассматривали выразительность речи как один из главных способов в формировании личности ребенка.

Несмотря на многочисленные научные работы, на сегодняшний день методика формирования речевой выразительности старшего дошкольника театрализованной деятельностью не раскрывается в полной мере, что приводит к трудностям использования этого вида деятельности в современных детских садах [Петрова, 2000, с. 33].

Исследование актуально, поскольку позволило выявить разногласия между необходимостью формирования выразительности речи старшего дошкольника и недостаточной изученностью возможностей театрализованной деятельности.

Объектом статьи выступила сформированность выразительной речи у дошкольника старшего возраста.

Предметом статьи выступили особенности использования элементов театрализованной деятельности как источника формирования выразительной речи.

Цель статьи заключается в определении и оценке возможностей театрализованной деятельности в качестве средства формирования речи у младших дошкольников. В статье бу- дет рассмотрен уровень формирования выразительности речей у детей старшего дошкольного возраста, предложен педагогический проект развития выразительности речи с помощью театрализованной деятельности.

Материалы и методы. Через театрализованную деятельность развивается мышление, воображение и память, что способствует употреблению дошкольником в обыденной жизни большого количества синтаксических, фонетических и лексических средств выразительности речи. Следует проводить игровые упражнения, которые способствуют развитию подвижности, выразительности, уверенности, контроля в жестах, в движениях и мимике.

Методы исследования: теоретические: анализ психолого-педагогической, методической, литературы, сравнение, обобщение; эмпирические: наблюдение, анкетирование, проектирование.

Для диагностики выразительности речи у старших дошкольников были отобраны следующие методики.

Пересказ текста рассказа Е. Чарушина «Лисята». Цель: выявить уровень сформированности выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе пересказа. Определить уровни умения последовательно передать структуру текста, полноту содержания всего текста и отдельных его частей.

Методика выполнения: воспитателем читается литературный текст Е. Чарушина «Лисята». После прочтения предлагается ответить на вопрос «О чем этот рассказ?». После этого следует предложение пересказать текст. Пересказы детей фиксируются дословно воспитателем.

Методика Т. С. Комаровой и О. А. Соломенниковой. Цель: выявить уровень сформированности выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе подбора и правильного использования лексических средств связи.

Методика выполнения: воспитателем объясняется задание, после чего дошкольник устно выполняет его. Ответы детей фиксируются дословно воспитателем.

Методики, по котором проводилась диагностика, были выбраны в соответствии с возрастной спецификой дошкольников. После проведения диагностики и оценки итоговых результатов сформированности выразительности речи у старших дошкольников, были сделаны выводы о том, что изучаемые средства выразительности у этих детей сформированы недостаточно и требуют стимулирующей работы.

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе МАДОУ детский сад № 3 «Солнечный круг» г. Нижний Тагил. Для проведения диагностики мы привлекли 13 дошкольников старшего возраста.

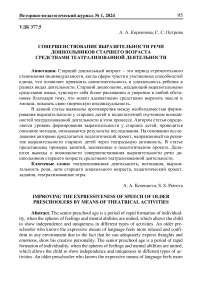

Для исследования уровня выразительности речи у старших дошкольников нами использовалась методика «Пересказ текста рассказа Е. Чарушина «Лисята»». На рисунке 1 отображены средние баллы по критериям.

В зависимости от количества баллов можно выделить три категории детей. При выполнении этого за- дания старшие дошкольники не пока- 11 детей (85%), а у двоих низкий – зали высокого уровня формирования 15%.

выразительности речи, средний – у

1 использование синонимов; 2использование антонимов; 3использование эпитетов; 4использование сравнений: алогическая последовательность изложения текста; биспользование простых предложений: “использованиесложных предложений. 3использование восклицательных предложений: ^использование вопросительных предложений.

Рис. 1. Средний арифметический балл результата диагностики

Наблюдалось, что в своем пересказе синонимы использовали только шесть детей. 9 детей использовали антонимы. Большинство старших дошкольников использовали умеренные лексические средства выражения: эпитеты. Не все дети ис- пользовали сравнение в своих рассказах. Низкий уровень показали 2 дошкольника. У них речь не обладала эмоциональностью и была скудна, словарный запас маленький, ограниченный. Данные этого анализа представлены на рис. 2.

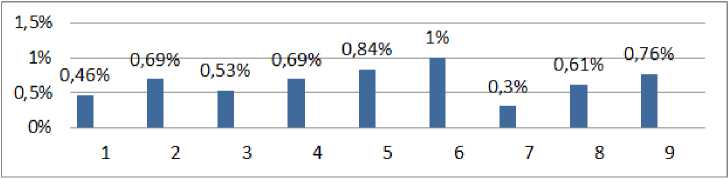

Рис. 2. Уровень сформированности выразительной речи у дошкольников старшего возраста, %

Далее была прменена методика Т. С. Комаровой и О. А. Соломенни-ковой. Результаты отображены ниже (рис. 3).

В зависимости от набранного количества баллов мы выделили три категории детей. При выполнении этого задания старшие дошкольники также не показали высокого уровня сформированности выразительности речи, средний – у 11 детей (85%), а у двоих низкий – 15%.

По графику, представленному в рисунке 3, видно, что только шесть детей правильно использовали синонимы и сами употребляли их. 5 дошкольников могли правильно подбирать синонимы, но нуждались в по- мощи воспитателя. Оставшиеся 2 детей не могли правильно и самостоятельно подобрать синонимы.

1 использование синонимов: 2использование антонимов:3 использование сравнения: 4использование эпитетов

Рис. 3. Средний балл результатов диагностики

Двое детей самостоятельно употребляли антонимы. 5 воспитанников нуждались в подсказках воспитателя. Остальные 6 детей не смогли правильно и самостоятельно подобрать антонимы.

Еще меньшее количество детей старшего дошкольного возраста правильно подбирали эпитеты и сравне- ние, но им была необходима подсказка воспитателя. Большинство дошкольников не могли правильно и самостоятельно употреблять сравнения и эпитеты.

Низкий уровень показали 2 детей. У них не получалось самостоятельно справиться с заданиями, а также правильно пользоваться лексикой (рис. 4).

Рис. 4. Уровень сформированности выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста, %

Примерные ответы детей на задания по методике Т. С. Комаровой и О. А. Соломенниковой со средним уровнем:

Дети легко подбирали синонимы к словам, например, бежит, торопится, скачет, печалится и т. д. Смогли подобрать антонимы к таким словам, как теплый, надевать, включить, нашел, узкий и т. д. У детей со средним уровнем развития выразительности речи возникли проблемы в подборе к словам сравнений, в частности, к слову снег, туча, листочки. Но они легко справились с подбором сравнений к таким словам, как подсолнух, грибы, месяц, арбуз и др. Эпитеты оказались самыми простыми в подборе к словам: дождь, море, глаза, осень, лес, взгляд и т. д.

Примерные ответы детей на задания по методике Т. С. Комаровой и О. А. Соломенниковой с низким уровнем:

Дошкольники справились с синонимами и антонимами к словам, но подбор звучал однообразно, слова повторялись. Подобрать сравнение к словам: туча, месяц, репка – не получилось; эпитеты были примитивными, некоторые слова остались без пары.

Обсуждение результатов.

Анализируя результаты диагностики формирования выразительности речи детей старшего дошкольного возраста, мы заключаем, что в целом дети показали средний и низкий уровни сформированности выразительности речи. Результаты проведения диагностики показали, что у дошкольников имеются сложности в умении использовать синтаксическую, лексическую выразительность. Поэтому уровень речи старших дошкольников далек от необходимого. У этих детей недостаточно развиты выразительные средства и требуются стимулирующая работа в этом напрв-лении.

Опираясь на этот итог, мы разработали комплекс занятий с использованием театрализованной деятельности, направленной на формирование выразительности речи у старших дошкольников.

Актуальность проекта определяется результатами проведённой диагностики, так как было выявлено что у испытуемых преобладает средний уровень сформированности выразительности речи. Разработанный комплекс занятий в контексте театрализованной деятельности рассчитан на формирование у дошкольников умения использовать эмоциональную окраску в речи, синтаксические и лексические средства выразительности, уметь правильно составлять предложения, развивать мимику, воображение, память. Это в свою очередь, поможет дошкольникам улучшить результаты сформированности выразительности речи.

Таблица 1

Комплекс занятий, направленный на совершенствование выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности

|

№ |

Тема занятия |

Виды театрализованной деятельности |

Формируемый навык выразительности речи |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

«Антонимы» |

|

|

|

|

||

|

2 |

«Синонимы» |

|

|

|

3 |

«Фразеологизмы» |

|

|

|

4 |

«Прилагательные» |

|

|

|

5 |

«Сравнение» |

|

|

|

6 |

«Характеристики» |

|

|

|

7 |

«Многозначные слова» |

|

1. Использование многозначных слов и омонимов. |

|

|

||

|

8 |

«Простые и сложные предложения» |

|

|

|

9 |

«Восклицательные и вопросительные предложения» |

|

|

|

10 |

«Логическая последовательность предложений» |

|

|

Представим примеры заданий.

Тема «Антонимы»

Задание 1. «Сравни разных зверят».

Сравнить животных: лису и зайца, волка и медведя, мышку и мишку.

Пример: мишка большой, а мышка... (маленькая). Еще какой Мишка… (толстый, толстопятый, косолапый)? А мышка какая… (серенькая, быстрая, ловкая)? Что любит Мишка… (мед, малину), а мышка любит... (сыр, сухарики). Лапы у Мишки толстые, а у мышки... (тоненькие). Мишка кричит громким, грубым голосом, а мышка... (тоненьким). А у кого хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки... (короткий).

Задание 2. «Куклы: веселая и грустная».

Сравнить две куклы, которые отличаются по эмоциям.

Пример: стала девочка Маша играть со своими куклами Катей и Таней и заметила, что Катя все время веселая, а Таня грустная. Как ты думаешь: почему? (Катю обидели, ей стало больно, она загрустила). Какие другие слова можно употребить, чтобы сказать, что Катя грустная? (печальная, расстроенная). Что Катя делает? (грустит, печалится, огорчается). Что надо сделать, чтобы развеселить Катю? (рассказать веселую сказку, поиграть с ней, посмотреть мультфильм). Какими стали Катя и Таня? (веселыми, радостными).

Задание 3. «Закончи предложение словом – неприятелем».

Придумать свое предложение с предложенной парой. При выполнении задания, если возникнут трудности с составлением предложений, могут быть предложены картинки-подсказки.

Пример: Березовая кора светлая, а еловая…(темная). Красный карандаш длинный, а синий…(корот-кий). У Тани волосы светлые, а Кати…(темные). Зеленая лента широка, а белая лента…(узкая). Днем светит солнце, а ночью…(луна).

Задание 4. «Дерево на ветру», «Сердитый ежик».

Выполнение упражнений под руководством воспитателя. Каждое упражнение повторяется по три-пять раз.

«Дерево на ветру». Пример. сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево.

«Сердитый ежик». Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" – звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" – а это уже довольный ежик.

Задание 5. «Догадайся, кто я».

Выбирается водящий ребенок, который изображает кого-либо или что-либо (деда, бабку, животных, какой-либо предмет, растение и др.), с помощью мимики, жестов показывает выбранного персонажа или предмет, а остальные дети отгадывают, что он задумал.

Заключение. Таким образом, в статье выявлены противоречия между необходимостью формирования выразительности речи у старших детей и недостаточной изучением возможностей театрализованной деятельности в этом процессе.

В результате проведенной диагностики было выявлено, что уровень выразительности речи дошкольников находится на среднем и низком уровне (85% и 15%).

На основании исследования авторами предлагается педагогический проект, направленный на развитие выразительности старших детей через театральную активность.

Педагогический проект представляет собой комплекс занятий с использованием элементов театрализованной деятельности. Данный проект можно реализовать в течение учебного года, по окончанию реализации которого необходимо провести итоговую диагностику уровня развития выразительности речи. Все занятия и упражнения проекта направлены на развитие лексических, синтаксических и фонетических средств речи.

Таким образом, весь накопленный опыт представлен в едином методическом комплексе, который ориентирован на развитие выразительности речи детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности.

Список литературы Совершенствование выразительности речи дошкольников старшего возраста средствами театрализованной деятельности

- Зимина, И. Театр и театрализованные игры в детском саду / И. Зимина. - Текст: непосредственный // Дошкольное воспитание, 2005. - № 4. - С.78-81.

- Маханева, М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду / М. Д. Маханева. - Москва: ТЦ Сфера, 2007. - 128 с. - Текст: непосредственный.

- Петрова, Т. И. Театрализованные игры в детском саду. Разработка занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями / Т. И. Петрова, Е. А. Сергеева, Е. С. Петрова. - Москва: изд. "Школьная Пресса", 2000. - 125 с. - Текст: непосредственный.

- Погосова, Н. М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей / Н. М. Погосова. - СПб: Речь; Москва: Сфера, 2008. - 208 с. - Текст: непосредственный.

- Фурмина, Л. С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в театрализованных играх / Л. С. Фурмина. - Текст: непосредственный // Художественное творчество и ребенок. - 2018. - № 7. - С. 153-157.