Современная орфография сквозь призму открытого корпуса вепсского и карельского языков (на примере послеложных падежей)

Автор: Родионова А. П., Бойко Т. П., Пеллинен Н. А.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Предлагаемое исследование представляет собой анализ материалов Открытого корпуса вепсского и карельского языков, а также попытку корректировки некоторых правил орфографии новописьменных вариантов карельского языка.

Аппроксиматив, терминатив, ливвиковское наречие, людиковское наречие, собственно карельское наречие, новописьменный язык, открытый корпус вепсского и карельского языков

Короткий адрес: https://sciup.org/147242404

IDR: 147242404 | УДК: 811.511.1 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.04.432-440

Текст научной статьи Современная орфография сквозь призму открытого корпуса вепсского и карельского языков (на примере послеложных падежей)

Карельский язык относится к прибалтийско-финской ветви финно-угорской языковой семьи, которой свойственна достаточно развитая падежная система. Например, падежная система вепсского языка включает в себя 18 падежей [2, 69–70 ], венгерского – 22 [9, 143 ] и т. д. В карельском языке исследователи выделяют от 9

до 16 продуктивных падежей, что связано с отличиями падежных систем отдельных наречий и диалектов. Так, в ливвиковском наречии совпали в один падеж внутреннеместные падежи инессив и элатив, а в собственно карельском – внешнеместные адессив и аллатив [10, 190 ]. Кроме того, падежная система карельского языка ха-

рактеризуется процессом непрерывного становления: некоторые падежные формы находятся на стадии формирования, другие, наоборот, выбывают из обращения и постепенно переходят в разряд наречий. Например, с течением времени, а также под влиянием близкородственных языков (прежде всего вепсского и финского) в языке стали формироваться падежи новейшего образования, так называемые послеложные падежи (аппроксиматив и терминатив), которые возникли путем соединения падежной формы и редуцированного послелога, превратившегося в часть падежного окончания [11, 138 ]. Тем не менее в грамматику для школ в качестве новых послеложных падежей аппрок-симатив и терминатив не включены1. Мы считаем, что подобное решение вопроса с теоретической точки зрения не является оправданным. Материалы Открытого корпуса вепсского и карельского языков (ВепКар)2 подтверждают эту позицию.

Обзор литературы

Авторы обращаются к вопросам орфографии в карельском языке, а именно к проблеме употребления послеложных падежей. Обозначенная проблема в научной литературе неоднократно ставилась и обсуждалась в работах отечественных и зарубежных лингвистов [1; 3; 4; 10–12; 15; 18; 20; 21]. Тем не менее, несмотря на ряд выявленных критериев, такие падежи по-слеложного образования, как аппроксима-тив и терминатив, до настоящего момента не были включены в падежную парадигму, что, на наш взгляд, требует корректировки.

Материалы и методы

Исследование выполнено с применением сравнительно-сопоставительного и сравнительно-исторического методов. В его основу легли главным образом мате- риалы Открытого корпуса вепсского и карельского языков, созданного коллективом сотрудников Института языка, литературы и истории и Института прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН в 2016 г.3

Результаты исследования и их обсуждение

В большей части грамматик карельского языка в качестве послеложных падежей принято выделять комитатив на - nke со значением “с кем-то, с чем-то”, элатив на - späi , - spiäi со значением “из чего-то” и аблатив на - lpäi , - lpiäi со значением “с поверхности чего-то” [10, 231 ]. Тем не менее в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка, а также в диалектах южной группы собственно карельского наречия широко распространенными падежами послеложного образования являются также аппроксиматив и терминатив, что бесспорно объясняется результатом влияния со стороны грамматической системы вепсского языка [3; 6; 11].

В работах, в которых уделяется внимание послеложным падежам [1; 3; 4; 10–12; 15; 18; 20; 21], выявлены достаточно надежные, по нашему мнению, критерии, свидетельствующие о слиянии послелога с формой имени и о превращении его в часть падежного форманта. К ним относятся фонетические (полная утрата ударения; полная утрата паузы; ассимиляция; подчинение закону гармонии гласных; редукция послелога); морфологические (новые падежные окончания входят в парадигматический ряд каждого слова); синтаксические (в отличие от послелога невозможность употребления нового форманта в функции наречия; постоянное употребление нового форманта у однородных членов предложения и т. д.).

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1. Аппроксиматив в ливвиковском наречии карельского языка

Table 1. Approximative case in the Livvik dialect of the Karelian language

|

Начальная форма / Initial form |

Аппроксиматив, ед. ч. / Approximative, singular |

Аппроксиматив, мн. ч. / Approximative, plural |

|

emändy ‘хозяйка’ / ‘landlady’ |

emändällyö |

emändiellyö |

|

jogi ‘река’ / ‘river’ |

jovelluo |

jogielluo, jogiloilluo |

|

koda ‘клетка’ / ‘cage’ |

kovalluo |

kodielluo |

|

kirjuniekku ‘грамотный’ / ‘literate’ |

kirjuniekalluo |

kirjuniekkoilluo |

|

soba ‘одежда’ / ‘clothes’ |

sovalluo |

sobielluo |

|

juodu ‘миска’ / ‘bowl’ |

juvvalluo |

juodielluo |

|

riehtil ‘сковорода’/ ‘frying pan’ |

riehtilällyö |

riehtilöillyö |

|

meččy ‘лес’ / ‘forest’ |

mečällyö |

meččiellyö |

|

regi ‘сани’/ ‘sleigh’ |

riellyö |

regilöillyö |

|

veičči ‘нож’ / ‘knife’ |

veičellyö |

veiččiellyö, veiččilöillyö |

|

kanzi ‘обложка’/ ‘cover’ |

kannelluo |

kanzielluo, kanziloilluo |

|

kätkyt ‘колыбель’ / ‘cradle’ |

kätkyöllyö |

kätkyziellyö |

|

valdukundu ‘государство’ / ‘state’ |

valdukunnalluo |

valdukundielluo |

|

käzi ‘рука’ / ‘hand’ |

käillyö |

käziellyö |

Аппроксиматив

Показателями аппроксиматива выступают - lluo ~ - llyo , - lloh ~ - lloh , - llu ~ - lly со значением ‘к кому-то, к чему-то’, в диалектах также возможны варианты показателей - luo ~ - lyö , lluoh ~ - llyöh , -lluh ~ -llyh , - llui ~ - llyi и др. ( minu-lluo / minu-llu от minä ʻяʼ, toata-lluo / tuata-lluo от toatto / tuatto ‘отец’, iza-llu от iza ʻотецʼ) [10, 232 ].

В карельском языке образование форманта произошло в результате слияния окончания генитива, подвергшегося регрессивной ассимиляции, и послелога luo < * loona ‘к’ [4; 6, 87 ; 10, 232 ]. Следует также отметить, что в ливвиковском наречии послелог, превратившись в падежное окончание, подчиняет свой вокализм вокализму того слова, к которому он примыкает [1, 75 ]. Тем самым, подчиняясь закону гармонии гласных, послелог перестает быть послелогом и становится «живым» падежом (табл. 1).

Приведем примеры употребления ап-проксиматива в корпусе ВепКар4:

(ливв.) Suappais ei sua vierdiä, paletah pohjat, dai per’odat, dai siäret; näi, pidäw ainos kävellä hiilavua müö, da mennä juwri tulelluo, da vie jallal pollet palajii puwloi «В сапогах нельзя подсеку палить: подошва сгорит, и переда, и голенища, всё время надо ходить по горячему да подходить к самому огню, да ещё ногой наступать на горящие деревья»5; Nu minä vietiin saldattoi bratanalluo «Ну, я провёл солдат к двоюродному брату»6; Lähten huomei sizärellyö ad’voih7 «Отправлюсь завтра утром к сестре в гости».

В людиковском наречии аппроксиматив также развился в «живой» падеж. Учитывая различия между говорами людиков-ского наречия, можно также проследить разницу на примере использования информантами данного падежа в диалектной речи. Так, носителями михайловского диалекта (с. Михайловское) в качестве падежного окончания аппроксиматива используется - nno : kodi nno ‘у дома’ (ср. вепс. (tuli) minu nno ‘(пришёл) ко мне’), что указывает на влияние вепсского компонента в южных говорах людиковского наречия. В свою очередь, в южнолюдиковском, или святозерском, диалекте (с. Святозе-ро, д. Пелдожа, Лижма, Чарнаволок и др.) окончаниями аппроксиматива служат - llo(o) : kodi llo(o) , - lluo : kodi lluo (ср. ливв. kodi lluo ) [13, 9б ]:

Таблица 2. Терминатив в ливвиковском наречии карельского языка

Table 2. Terminative case in the Livvik dialect of the Karelian language

|

Начальная форма / Initial form |

Терминатив, ед. ч. / Terminative, singular |

Терминатив, мн. ч. / Terminative, plural |

|

emändy ‘хозяйка’/ ‘landlady’ |

emändässäh |

emändissäh |

|

jogi ‘река’ / ‘river’ |

jogessah |

jogiloissah, jogissah |

|

koda ‘клетка’ / ‘cage’ |

kodassah |

kodissah |

|

kirjuniekku ‘грамотный’ / ‘literate’ |

kurjuniekkassah |

kurjuniekkoissah |

|

soba ‘одежда’ / ‘clothes’ |

sobassah |

sobissah |

|

juodu ‘миска’ / ‘bowl’ |

juodassah |

juodissah |

|

riehtil ‘сковорода’/ ‘frying pan’ |

riehtilässäh |

riehtilöissäh |

|

meččy ‘лес’ / ‘forest’ |

meččässäh |

meččissäh |

|

regi ‘сани’/ ‘sleigh’ |

riessäh |

regilössäh |

|

veičči ‘нож’ / ‘knife’ |

veiččessäh |

veiččissäh, veiččilöissäh |

|

kanzi ‘обложка’/ ‘cover’ |

kandessah |

kansissah, kanziloissah |

|

kätkyt ‘колыбель’ / ‘cradle’ |

kätkyössäh |

kätkyzissäh |

|

valdukundu ‘государство’ / ‘state’ |

valdukundassah |

valdukundissah |

|

käzi ‘рука’ / ‘hand’ |

kädessäh |

käzissäh |

(люд.) Šie vot mina kakš yön magain sel babuškalluo «Так вот я две ночи спала у той бабушки » 8; Konz hyö oldih kuhn’al päčilluo , minä magazin kätkydes 9 «Когда они были на кухне у печи (стояли), я спала в люльке»; Ezmaižen nedälin aigal myö ajelimme Kompohd’an piiris – muga sanottu, pohd’alaižiil lyydiläžilluo , a siid toižen nedälin aigal ajelimme suvehiižiid piirid myöti, olimme keskilyydilaižiilluo Priäžan piirin Pyhärves da suvilyydilaažiinno Anuksen piirin Kujärves 10 «В течение первой недели мы объездили Кондопожский район, побывали у так называемых северных людиков, а на второй неделе были у средних людиков в Святозере Пряжинского района, и у южных людиков в Михайловском Олонецкого района».

В южнокарельских диалектах собственно карельского наречия послелог, сохранив свое лексическое и семантическое значение, продолжает использоваться в речи параллельно с аппроксимативом, что свидетельствует о незавершенности формирования послеложного падежа в них [10, 232 ].

Терминатив

Падеж терминатив можно считать достаточно употребительным и продуктивным во многих финно-угорских языках. Обозначение предела в пространстве и времени также стало передаваться вновь возникшими падежными формами: например, в эстонском языке появился терми-натив на -ni [5, 44]; в близкородственном вепсском языке сформировался термина-тив на -ssai со значением ‘до чего-либо’, который считается «продолжателем предполагаемого древнеэстонского терминати-ва» [4]; в венгерском языке функционирует терминатив на -ig, -eg; в пермских – на -ög (коми), -озъ (удмуртский) [17, 114]. Терминатив в водском, ижорском языках, а также в финских диалектах имеет окончание -(s)saa: metsa(s)saa ‘до леса’, kylla(s) saa ʻдо деревни’ [7; 14, 33], которое восходит к послелогу saakka. В финском литературном языке имеется послелог saakka ʻдо’, который в сочетании с иллативной формой имени служит для обозначения конечного предела действия в пространстве или во времени [19, 15].

В ALFE в комментарии к лингвистической карте, посвященной послелогам asti и saakka , указывается, что послелог saakka обязан своим происхождением глагольной основе saa- , из которой в ряде языков возникло падежное окончание терминатива11.

В диалектах южных наречий карельского языка показателями терминатива являются - ssah ~ - ssäh , - ssai , - ssuai ( yö - ssäh от

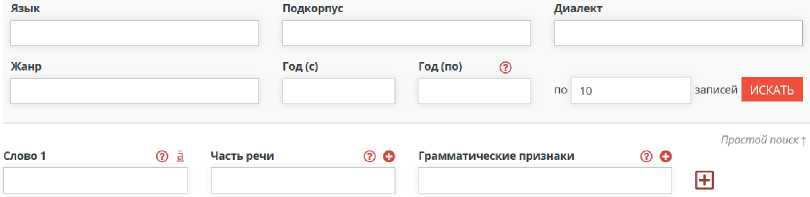

* Лексико-грамматический поиск

Рисунок. Лексико-грамматический поиск в Открытом корпусе вепсского и карельского языков Fig. Lexico-grammatical search in the Open Corpus of the Vepsian and Karelian languages

yö ʻночьʼ) [10, 233 ]. Данный формант образовался в результате слияния показателя иллатива - h c редуцированным послелогом suah ʻдоʼ с последующей регрессивной ассимиляцией h > s [1, 74 ], что объясняет незакономерное использование перед формантом сильной ступени чередования согласных. В ливвиковском наречии показатели подчинились закону гармонии гласных (табл. 2).

Приведем примеры использования тер-минатива в корпусе ВепКар:

(ливв.) Opi vai nengoine pitkü kezäpäivü huondekses da ehtässäh kumardellakseh puwloin tüves kirvehen libo kassarin kel’e, ga sivuh rubiew kuwlumah, dai käzih kuwluw, dai kaikkeh rungah kuwluw «Попробуй-ка такой долгий летний день с утра до вечера кланяться у комля дерева с топором или косарем, так даст знать поясница, да и рукам тяжело, да и всему телу даст знать»12; Sinä kezän sil kaskel enämbi emmo nimidä ruadanuh, toižen vuodessah sorrettu meččü kuivi «В то лето на той подсеке больше ничего не делали, до следующего года сваленный лес подсыхал»13.

Окончаниями терминатива в людиков-ском наречии карельского языка являются -ssai , - suai. Данный падежный формант не подчиняется гармонии гласных и выступает в заднерядном вокалическом оформлении, как и окончание терминатива в вепсском языке, где гармония гласных отсутствует [4 , 60 ; 10, 233 ]:

(люд.) Pogostan n’okaz oli Muale, Bohatter-im Miikkulassuai , siid Bohatterim Miikulaspiäi Syrde oli Golovassuai «Край [деревни] со стороны погоста до дома Мийкула Богаттерин называли Муале, от Мийкула Богаттерин до дома Голован’»14; Ned d’o Čarniemessuai lopitah, a siid d’o poikki d’ärves, toižel čural oli Luučanniemi «Как до Чарнаволока заканчиваются, а потом через озеро, на другой стороне был мыс Луучанниеми»15.

Лексико-грамматический поиск

Основная цель разработчиков и редакторов корпуса ВепКар – не просто сохранить и максимально полно представить состояние вепсского и карельского языков XIX–XXI вв., создавая универсальный национальный корпус, но и на его базе разработать удобный многофункциональный инструмент для современных лингвистических исследований [16, 48 ].

Начиная с 2016 г. языковедами и программистами была проделана большая работа по наполнению электронного ресурса не только текстами, но и словарями, а также всевозможными инструментами, обеспечивающими удобную работу в корпусе. Связь между ним и словарями обеспечивается рядом инструментов. Так, частотные словари, выводящие самые распространенные лексемы и словоформы, помогают редакторам расставлять приоритеты в своей работе, т. е. вводить в словарь наиболее распространенные леммы, что спо- собствует максимально быстрому увеличению процента разметки текстов [8, 289]. Кроме того, сами словари представляют собой объект для статистических исследований. Например, хронологические рамки корпуса позволяют проследить динамику лексического состава вепсского и карельского языков за вековой период. Наличие стилистических подкорпусов дает возможность провести аналогичное исследование в рамках текстов определенных жанров или конкретных текстов.

Благодаря инструментам лексико-грамматического поиска (рисунок) пользователь может выявить в массиве текстов и словоупотреблений корпуса необходимые части речи по грамматическим признакам. Уже сейчас доступен поиск по всем частям речи (глаголам, местоимениям, существительным и т. д.), а также по их грамматическим признакам: числу и падежу – для существительных, лицу и числу, наклонению, залогу – для глаголов и т. д.

Большой массив текстового материала, содержащийся в корпусе ВепКар (более 4 700 текстов на 47 диалектах вепсского и карельского языков), способствует более тщательному анализу, например частоты употребления в карельском или вепсском языке тех или иных словоформ. На основе лексико-грамматического поиска можно увидеть, что аппроксиматив и терминатив достаточно часто встречаются в текстах корпуса. В настоящее время употребление терминатива зафиксировано 85 раз в 58 текстах, как диалектных, так и публицистических (прежде всего в карелоязычной газете “Oma Mua” («Родная земля»)) на ливвиковском наречии, аппроксимати-ва – 37 раз в 22 текстах. Подкорпус текстов пополняется постоянно, поэтому и количество примеров употребления данного падежа будет только увеличиваться.

PHILOLOGY

Заключение

Анализ языкового материала с применением инструментов корпуса ВепКар может быть использован в процессе корректировки некоторых правил орфографии новописьменных вариантов карельского языка. Это исключительно важно прежде всего для людиковского наречия, поскольку его единая литературная форма до сих пор до конца не сформирована и на нем практически отсутствует учебная литература. Воспользовавшись инструментами корпуса, проанализировав частоту употребления тех или иных категорий, можно будет применить эти данные для создания унифицированного варианта письменной формы людиковского наречия, приемлемой для носителей разных говоров, а также использовать при подготовке новописьменных грамматик на данном наречии.

Нормативные грамматики карельского языка не включают ни одного из представленных в настоящей статье падежей по-слеложного образования. Согласно точке зрения языковедов, занимающихся проблемами послеложных падежей карельского языка, правомерным представляется выделение в ливвиковском и людиковском вариантах новописьменного карельского языка падежей аппроксиматива и терминатива, столь широко распространенных в диалектной речи. Мы предлагаем включить данные падежи в новописьменные грамматики: ап-проксиматив с окончаниями -lluo/-llyö в лив-виковском наречии и -lluo , -nno в людиков-ском; терминатив с окончаниями -ssah/-ssäh в ливвиковском и -ssuai в людиковском.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вепс. – вепсский язык ливв. – ливвиковское наречие карельского языка люд. – людиковское наречие карельского языка

Список литературы Современная орфография сквозь призму открытого корпуса вепсского и карельского языков (на примере послеложных падежей)

- Дубровина З. М. Об образовании вторичных падежей из послеложных конструкций в прибалтийско-финских языках // Вестник Ленинградского университета. 1956. № 14. С. 69-86.

- Зайцева М. И. Грамматика вепсского языка: (Фонетика и морфология). Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1981. 360 с.

- Зайцева Н. Г. Падежи послеложного образования в вепсском языке // Вопросы финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 6. С. 56-63.

- Зайцева Н. Г. Послеложные падежи в вепсском языке // Вопросы советского финноугроведения. Языкознание: тез. докл. и сообщений на XIV Всесоюз. конф. по фин-но-угроведению. Саранск, 1972. С. 61-63.

- Каск А. Х. Эстонский язык // Языки народов СССР: в 5 т. Т. 3: Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. С. 35-61.

- Ковалева С. В., Родионова А. П. Традиционное и новое в лексике и грамматике карельского языка: (по данным социолингвистического исследования). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 137 с.

- Кокко О. Некоторые выражения даты в современном ингерманландском языке // Язык и народ: Социолингвист. ситуация на Северо-Западе России. СПб., 2003. С. 47-55.

- Крижановский А. А., Крижановская Н. Б., Новак И. П. Представление диалектов в Открытом корпусе вепсского и карельского языков (ВепКар) // Корпусная лингвистика - 2019: труды междунар. конф. СПб., 2019. C. 288-295.

- Майтинская К. Е. Служебные слова в финно-угорских языках. М.: Наука, 1982. 185 с.

- Новак И., Пенттонен М., Руусканен А., Сиилин А. Карельский язык в грамматиках: сравнительное исследование фонетической и морфологической систем. Петрозаводск: Ин-т яз., лит. и истории КарНЦ РАН, 2019. 479 с.

- Родионова А. П. Новописьменный карельский язык: проблемы становления орфографии // Вестник Поморского университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2007. № 5. С. 137-140.

- Родионова А. П. Семантика карельской грамматики. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. 168 с.

- Родионова А. П. Elgendat libo toimitat?: о личном опыте исследования карелов-лю-диков // Материалы XLII Международной филологической конференции (11-16 марта 2013 г.). Уралистика. СПб., 2013. C. 93-97.

- Савиярви И. М. Ингерманландский и финский и ингерманландские финны. Прошлое и настоящее // Язык и народ: Социолингвист. ситуация на Северо-Западе России. СПб., 2003. С. 26-46.

- Grunthal R. Finnic adpositions and cases in change. Helsinki: Societe finno-ougrienne, 2003. 235 p. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia - Mémoires de la Société Finno-Ougrienne; 244).

- Krizhanovskaya N., Novak I., Krizhanovsky A., Pellinen N. Morphological inflectional rules for Karelian Proper verbs // Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 2022. Vol. 13, no. 2. P. 47-78. DOI: 10.12697/jeM2022.13.2.02.

- Mâgiste J. Terminatiivipââtteiden ja-rakenteiden alalta // Verba Docent: Juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotispâivâksi 6.10.1959. Helsinki, 1959. S. 114-134. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 263).

- Oinas F. J. The Development of some postpositional cases in Balto-Finnic languages. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1961. 190 p. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia - Mémoires de la Société Finno-Ougrienne; 123).

- Pâivio P. Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, kâytto ja kehitys sekâ asema kieliopissa. Turku: University of Turku: Turun Yliopisto, 2007. 264 s. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja; vol. 75).

- Tikka T. Vepsân suffiksoituneet postpositiot: kieliopillisiin sijoihin liittyvâ suffiksoituminen. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1992. 208 s. (Studia Uralica Upsaliensia; 22).

- Viitso T.-R. Àânisvepsa murde vâljendus-tasandi kirjeldus. Тарту, 1968. 382 с. (Ученые записки Тартуского государственного университета; т. 218).