Современная парадигма экологического образования дошкольников

Автор: Бутенко Наталья Валентиновна, Пермякова Надежда Евгеньевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 2 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются концепции и подходы экологического образования дошкольников, проблемы формирования экологической грамотности, экологического сознания и мировоззрения, воспитания основ экологической культуры в дошкольном образовательном учреждении.

Экологическое образование, экологическая культура, компоненты, подходы

Короткий адрес: https://sciup.org/14239509

IDR: 14239509 | УДК: 373.2

Текст научной статьи Современная парадигма экологического образования дошкольников

Решение такой проблемы как осуществление экологического образования дошкольников требует определения четких теоретико-методологических подходов, в которых должны быть заложены ведущие тенденции общества, социокультурные детерминанты его эволюции в целом и методика осуществления дошкольного образования, в частности. Нами разделяется мнение исследователей (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский и др.) о том, что подход – это стратегия исследования изучаемого процесса, проявляющаяся в отдельных закономерностях и особенностях.

В теории и практике современной науки наметилась тенденция осуществления не только поиска новых, но и синтеза уже известных ранее теоретико-методологических подходов [1].

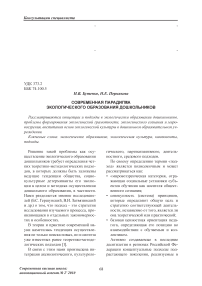

В связи с этим нами произведена интеграция аксиологического, культуроло- гического, партисипативного, деятельностного, средового подходов.

По своему определению термин «подход» является полисемичным и может рассматриваться как:

-

• «мировоззренческая категория, отражающая социальные установки субъектов обучения как носителя общественного сознания;

-

• совокупность (система) принципов, которые определяют общую цель и стратегию соответствующей деятельности, независимо от того, является ли она теоретической или практической;

-

• базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с обучаемым и коллективом.

Активно создаваемые в последние десятилетия в регионах Российской Федерации концептуальные подходы подрастающего поколения, реализуемые в дошкольных образовательных учреждениях, представляют значительный интерес для исследователей воспитания в современном образовании.

Проведенный анализ предполагает использование современных подходов в экологическом образовании дошкольников и решение следующих основных задач: 1) предварительную систематизацию концептуальных подходов; 2) выделение основных характеристик, определяющих содержание этих подходов; 3) фиксацию в содержании подходов таких понятий, как «экологическое образование дошкольников», «экологическая культура дошкольников» и др.

В последние годы понятие «подход» значительно чаще стали употреблять исследователи и практики. Мы полагаем, что подход – это ориентация педагога или руководителя дошкольного образовательного учреждения при осуществлении экологического образования детей, побуждающая к использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей, методов и способов педагогической деятельности.

Большинство ученых утверждают, что подход является комплексным педагогическим средством и включает в свой состав три основных компонента:

-

1) основные понятия, используемые в процессе изучения управления и преобразования воспитательной практики. « Понятия » – первая составляющая любого подхода, которые выступают в качестве главного инструмента мысле-деятельности, – понятийная составляющая должна представлять собой целостную совокупность понятий. Одно из них является ключевым и обуславливает понятие самого подхода. В системном подходе такую роль играет понятие «система», в деятельностном – деятельность и т.д. [3];

-

2) принципы как исходные положения или главные правила осуществления воспитательной деятельности;

Принципы – вторая составляющая подхода. В философии, педагогике и других отраслях научного знания существуют разные определения принципа [6]. Его называют:

-

• основополагающая идея;

-

• исходное положение;

-

• главное правило;

-

• основное требование.

-

3) приемы и методы построения процесса воспитания.

Третья составляющая подхода – технологическая, так как складывается из методов и приемов. Ученые подчеркивают, что не существует жесткой связи между подходами и применяемыми технологическими средствами [3].

Рассмотрим современные подходы в экологическом образовании в табл. 1.

Теоретический синтез различных не взаимоисключающих научных подходов представляет собой единую, но подвижную систему, носящую многоуровневый характер.

В рамках нашего исследования рассмотрим использование выделенных подходов в экологическом образовании дошкольников.

Методологические подходы определяют комплекс стратегических направлений в организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.

По определению Н.Л. Худяковой «образовательный процесс» – это целенаправленный педагогический процесс, в качестве целей которого выступает образ ожидаемого продукта деятельности. Фактически результатом экологического образования дошкольников является формирование основ экологической культуры в совместной деятельности педагога и ребенка. Поэтому целенаправленность экологического образования дошкольников обеспечивается ориентированностью педагогической деятельности на нормативно задаваемую цель экологического образования [6].

Таблица 1

|

Название подхода |

Исследователи подхода |

Основные характеристики подхода |

|

Аксиологический |

М.В. Богоуславский, Б.Т Лихачев, А.М.Булочкин, Н.Д. Никандров, Б. Ананьев |

Человеческая жизнь рассматривается в единстве с окружающим миром, учитывая ценностные структуры отдельных личностей |

|

Системный |

С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, И.В. Блауберг, Э.Т. Юдин и др. |

Позволяет исследовать объект как целостную систему, четко поставить проблему, определить средства для ее решения. Инструментом этого подхода является системный анализ, представляющий собой совокупность методов и приемов; является методологической ориентацией в деятельности, при которой объект познания или преобразования рассматривается как система |

|

Деятельностный (личностноориентированный) |

К.А. Альбуханова – Славская, М.Я. Басов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, И.О. Якиманская, В.В. Сериков, К.К. Платонов и др. |

Усвоение личностного социального опыта, развитие психологических функции и способностей человека, систем его отношений с миром, людьми и самим собой осуществляется в процессе собственной активной деятельности |

|

Партисипативный |

Дж.Дункан, Е.Е. Вершигора, Б.Л. Еремин, К. Лафт, Е.Ю. Никитина, З.Е. Старобин-ский, R.N.Ford, Ю.Е. Деминг |

Совместное решение проблем; соучастие, вовлеченность во что-либо |

|

Средовой |

Ю.С. Мануйлов |

Является условием реализации и дополнением к педагогическим технологиям и способам организации среды с целого эффективного и оптимального ее влияния на личность ребенка |

|

Культурологический |

Е.В. Бондаревская, М.С. Каган |

Методологическая основа образования, ориентированная на человека; предписывает «поворот всех компонентов образования к культуре и человеку как творцу, способному к культурному саморазвитию; культура рассматривается в единстве с человеком и его деятельностью |

Современные подходы в экологическом образовании

Термин «Экологическое образование» появился в педагогической науке сравнительно недавно, однако проблема взаимодействия человека и окружающей среды, природы с разных точек зрения рассматривалась на протяжении всей истории педагогической мысли. Экологическое образование как комплексная проблема современности стало объектом внимания философских, социологических, культурологических, психологических и педагогических исследований. Экологические проблемы как общечеловеческие изучались такими учеными, как Э.В. Ги-русовым, Н.Н. Моисеевым, Ю.Г. Марковым, С.Н. Глазачевым, Н.М. Мамедовым и др. [4].

Л.В. Моисеева цель экологического образования определяет как «становление экологической культуры личности, практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие» [4].

Эта цель согласуется с идеалом воспитания всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с окружающей средой.

Анализ различных концепций экологического образования показывает, что однозначного определения главной цели экологического образования нет. Е.В. Гончарова [4] подчеркивает, что цель экологического образования ученые понимают как: а) формирование экологически грамотного человека; б) воспитание основ и начал экологической культуры; в) формирование экологического сознания; г) формирование экологического мировоззрения и т.д.

Многолетнее изучение проблем экологического образования позволило исследователям выйти на определение «экологической культуры», которая по мнению И.Т. Суравегиной и И.Д. Зверева, должна быть нравственно-социальной деятельностью, вызывающей потребностью в улучшении окружающей природной среды [3].

Понятие «культуры экологического начала» Л.В. Моисеева рассматривает как «становление у детей осознанного и правильного отношения к объектам природы, составляющим их непосредственное окружение. Это в большей степени зависит от экологической грамотности и педагогического мастерства взрослых» [4].

Логика изучения проблемы использования современных подходов в экологическом образовании дошкольников определяет задачу рассмотрения компонентов экологической культуры в сочетании с выделенными подходами, которые представлены на рис. 1.

Современные подходы к содержанию экологического образования дошкольников должны исходить из концепции устойчивого развития, соответствовать новым ценностным ориентациям и следовать эстетическим принципам взаимоотношений человечества и биосферы. Поскольку экологическое образование можно рассматривать как новое приоритетное направление педагогической теории и практики, то его содержание сегодня находится на стадии становления, пересмотра объекта изучения и определения методологических подходов. Целесообразно воспользоваться концептуальными положениями исследований Н.М. Мамедова, Л.В. Моисеевой, И.Т. Суравегиной, в основе которых лежит взаимосвязь всех основных компонентов: 1) эмоционально-чувственного; 2) научно-познавательного; 3) ценностного; 4) нормативного; 5) практически-деятельностного [4].

Анализ научной литературы, собственный педагогический опыт привели нас к мысли о том, что интегрирующим началом осуществления экологического образования дошкольников должен стать аксиологический подход , заключающий в себе как общесоциальные ценности, так и ценности дошкольного образовательного учреждения, учитывающие ментально-этнические особенности ценностных структур конкретного ребенка.

Рис. 1. Взаимодействие подходов и компонентов в экологическом образовании дошкольников

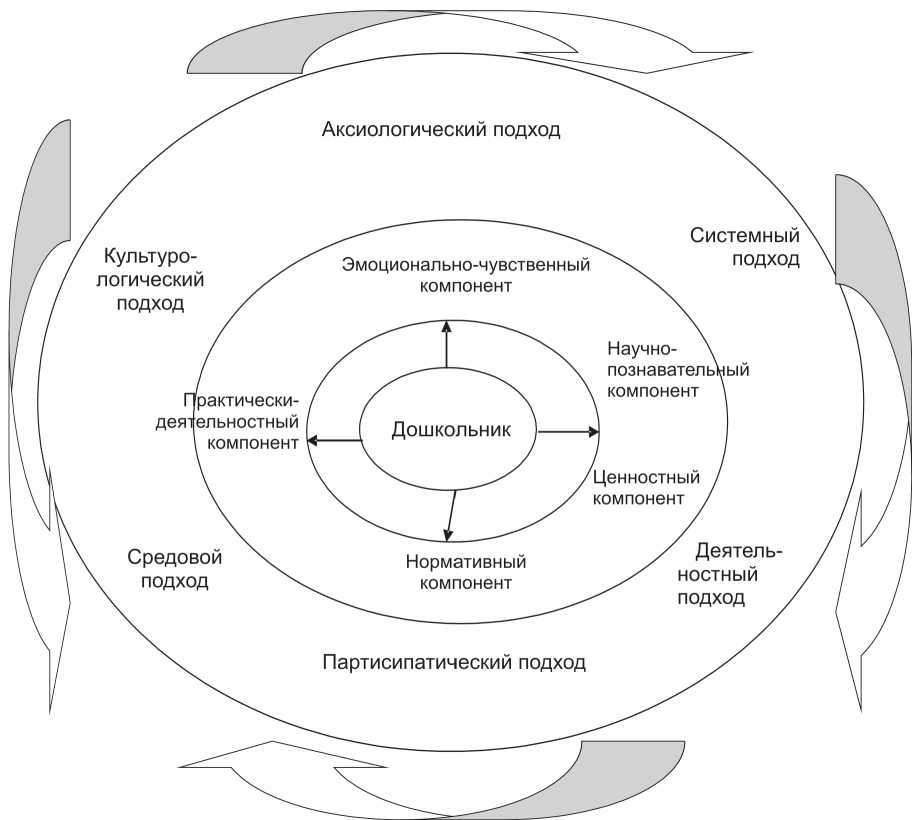

Ведущую роль при этом играет выбор ценностных приоритетов, с позиций которых осуществляется экологическое воспитание дошкольников. Для определения педагогических средств реализации аксиологического подхода мы взяли точку зрения Т.В. Кузовковой. Цель определения последовательности и механизмов процесса развития у дошкольников на основе аксиологического подхода понимается как работа со смыслами, данностями, системой отношений дошкольников с окружающим миром, с эмоционально-волевой и рефлексивными сферами его личности (рис. 2).

Развитие у дошкольников аксиологического отношения к окружающему миру – сложный, длительный процесс, который характеризуется:

-

а) наличием объективной природы;

-

б) изменчивостью во времени применительно к культуре, обществу и отдельному человеку;

-

в) присутствием во всех слоях и сферах человеческой деятельности в качестве регулятора поведения.

В ходе исследования было установлено, что при осуществлении экологического образования дошкольников их ценностные ориентации позволяют осмыслить сущность и значимость экологических ценностей, выступающих результатом экологической деятельности, связанной с включением их в структуру личности.

I. Допороговое отношение:

Некая неопределенная связь между субъектом и объектом

-

II. Субъектное отношение:

Связь, характеризующаяся положительным или отрицательным значением объекта для субъекта

-

III. Ценностное отношение:

Связь как внутренняя позиция личности, характеризующая ся признанием субъектом данного объекта ценностью

IV. Экологоаксиологическое отношение:

Связь как внутренняя позиция личности, характеризующаяся принятием субъектом на себя ответственности за объект, признанный им ценностью

Субъективного отношения: эмоциональный тон ощущений; эмоциональная оценка; эмоциональная реакция; интеллектуализация эмоций; рефлексия, совесть; рационализация

Ценностного отношения: Личной ответственности: ценностная ориентировка самоуправление

Рис. 2. Этапы и механизмы развития аксиологического отношения дошкольников к природе

Итак, конкретизируем задачи экологического образования дошкольников на основе аксиологического подхода:

-

• формирование у дошкольника адекватных представлений о моральных основах взаимосвязей в системе «человек – окружающий мир»;

-

• развитие у ребенка способности к регуляции решений о собственных предпочтениях при взаимодействии с окружающим миром;

-

• формирование у дошкольника готовности выбирать те или иные стратегии поведения с точки зрения экологической целесообразности.

В своем исследовании мы будем оперировать категорией «партисипативность» и рассматривать ее как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения в педагогическом процессе и как тактику организации экологического поведения дошкольников. Более того, мы полагаем, что партисипативный подход к осуществлению экологического воспитания дошкольников будет означать: а) голос каждого ребенка при решении экологических проблем; б) поиски согласия ребенка с воспитателем; в) целенаправленные и систематизированные попытки выявить и использовать индивидуальный экологический опыт дошкольников; г) совместное выявление актуальных экологических проблем и соответствующих моделей поведения дошкольников; д) возможность создать надлежащие условия и установки, а также механизм для улучшения сотрудничества между воспитателем и воспитуемым.

Такой подход к пониманию экологического образования дошкольников представляется нам наиболее полным, ибо акцентирует внимание не только на самом факте совместного принятия решения экологической проблемы воспитателя и детей, но что весьма ценно для настоящей работы, называет существенные черты, характеризующие их взаимодействие: поиск согласия путем переговоров и консультаций, диалогический тип взаимодействия субъектов переговоров.

Культурологический подход. Среди множества факторов, обусловливающих развитие ребенка, наиболее мощным выступает культура, которая является соци- альным феноменом. Экологическая культура как этап и составная часть развития общемировой культуры характеризуется острым, глубоким и всеобщим осознанием себя как части природной среды и как субъекта, ответственного перед собой, перед живущими и последующими поколениями. Экологическая культура являет собой восприятие природы как целого, приобщение к созидательным процессам мироздания.

Экологию начинают понимать и мыслить как социокультурное движение, направленное на нормализацию различных сфер жизни, на урегулирование всех и всяческих взаимодействий. Тем самым экология как феномен культуры выступает как форма распространения и утверждения «средового» подхода, как идея жизни и жизнедеятельности. С этих позиций, по нашему мнению, детский сад экологичен по своей сущности, так как детство является наиболее чистым, светлым и незамутненным периодом в жизни человека, а ребенок в нем – невинен и неповторим, как природа. Дети, любуясь и наблюдая природу, вступают во взаимодействие и общение с ней, что и вырабатывает у них внимание друг к другу и «значимому другому» – к человеку, животному, травинке… Именно так растет понимание иной точки зрения, способность к сопереживаниям, рефлексии [1].

Таким образом, под экологической культурой дошкольников мы понимаем интегративную личностную характеристику, определяющую способность ребенка к положительному отношению к природе и навыкам рационального природопользования в повседневной жизни, базирующихся на эмоционально-чувственном опыте, экологических знаниях, умениях и навыках и природосообразном поведении.

Партисипативный подход. Предполагает «взаимодействие», а не «воздействие» воспитателя на воспитуемых для выработки и реализации совместного решения имеющейся экологической проблемы, которое является субъект-субъ-ектным. В этой связи механизм такого взаимодействия должен быть близок к переговорам с целью нахождения общности взглядов на данную учебно-экологическую задачу, принятия единого согласованного решения и обеспечения экологической ответственности ребенка.

Итак, партисипативный подход к осуществлению экологического образования дошкольников должен обеспечить:

-

1) организационную интеграцию: воспитатель принимает разработанную и хорошо скоординированную стратегию управления человеческими ресурсами и реализует ее в своей деятельности, тесно взаимодействуя с воспитуемыми;

-

2) идентификацию базовых аксиологических ориентаций воспитуемых;

-

3) функциональную сторону: вариабельность функциональных задач, предполагающую отказ от традиционного осуществления воспитательного процесса и широкое использование гибких педагогических технологий осуществления экологического воспитания дошкольников;

-

4) структурную сторону: адаптацию дошкольников к экологической обстановке в реальном мире, обеспечивающую гибкость их экологического мышления;

-

5) переориентацию работы воспитателя на индивидуальную работу с воспиту-емыми.

Деятельностный подход – один из фундаментальных в педагогике и психологии. Согласно данному подходу, усвоение личностно-социального опыта, развитие психических функций и способностей человека, систем его отношений с объективным миром, людьми и самим собой осуществляется в процессе собственной активной деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Р. Лурия, Д.Б. Элько-нин и др.). Методологическое значение деятельностного подхода в том, что про- цесс формирования личностных качеств ребенка становится эффективнее, если имеется возможность и необходимость проявлять эти качества в деятельности.

Идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъектности ребенка.

С точки зрения деятельностного подхода, в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность взрослого и ребенка (в трудовой, игровой и др. видах деятельности) по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не передает готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с детьми. Совместный поиск ценностей, норм и законов природы в процессе деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.

Принцип деятельностного подхода используется нами в связи с особенностями процесса формирования экологической культуры:

-

• при формировании основ экологической культуры мы включаем детей в разнообразные виды деятельности, ибо в деятельности проявляется активность личности, единство сознания и поведения;

-

• в процессе формирования основ экологической культуры большое значение имеет деятельность педагога и деятельность детей;

-

• понятие «деятельность» играет ключевую роль, ибо это специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру. Содержание деятельности составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры.

Представляется, что при любых подходах к построению системы формирования экологической культуры, при любых способах интеграции его содержания знание экологических законов природы должно быть обязательным для каждого человека, и составить первооснову формирования экологической культуры.

Средовой подход является условием реализации и дополнением к педагогическим технологиям и способам организации среды с целью эффективного и оптимального ее влияния на личность ребенка (Ю.С. Мануйлов). Применение средового подхода в экологическом образовании дошкольников позволило по-новому подойти к решению задачи формирования основ экологической культуры через организацию в среде дошкольного образовательного учреждения экологических пространств: уголка природы, экологической комнаты, экологической тропы, цветника, зимнего сада, птичьего столба, огорода и т.п. Правильная организация экологической среды в дошкольном образовательном учреждении предполагает понимание педагогами двух аспектов:

-

• экологического подхода к жизни растений и животных;

-

• педагогической целесообразности их привнесения в предметное окружение ребенка.

Научно-познавательный компонент. Познавательная сфера ребенка формируется в процессе освоения содержательного поля теоретической и практической деятельности. Только гуманистический ориентированный образовательный процесс, целью которого является формирование основ экологической культуры детей, основанный на постепенном погружении ребенка в окружающую природную среду, подводит его к глубокому эстетическому восприятию природы, желанию жить в гармонии с внешним миром, в соответствии с его законами.

Развивающий интерес дошкольников к проблемам окружающей природы может быть представлен характеристикой свойств предметов и явлений, их многообразия связей между ними. Для дошкольников весь комплекс знаний о природе окрашен интересом, способствующим формированию отношений детей к природно-социальному окружению, принципиально новой мировоззренческой установки – осознанию природы и общества в их целостности как функционально равных частей единого целого [2].

На протяжении дошкольного периода значительная доля первоначальных экологических знаний о разных сторонах жизни природы и деятельности человека передается детям на экологических занятиях, которые выполняют определенную и очень важную функцию: чувственные представления детей, получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы – расширены, углублены, объединены, систематизированы [5].

С.Н. Николаева предлагает использовать следующие типы экологических занятий с дошкольниками: 1) первично-ознакомительный; 2) углубленно-познавательный; 3) обобщающий; 4) комплексный.

Эмоционально-чувственный компонент. В психологической и эстетической литературе особое значение уделяется вопросам чувств, эмоций и оценок в сфере отношений. Эмоции и чувства у дошкольников возникают в процессе сложного взаимодействия субъекта с субъектами и зависят как от особенностей объектов, так и от особенностей личности, ее индивидуальности.

В дошкольном возрасте имеет большой удельный вес не интеллектуальное, а эмоционально-эстетическое восприятие природы. И.Ф. Гончаров подчеркивает, что «если явления действительности не затрагивают душу человека, то общение с ними не дает ожидаемого результата». Воздействуя на чувства и эмоции ребенка, используя разнообразные формы, методы и приемы в работе с детьми, включая их в ежедневный непосредственный контакт с природой можно воспитать экологически культурную личность, ориентированную на общечеловеческие ценности [5].

В исследованиях И.Т. Суравегиной, Л.П. Симоновой-Салеевой, В.М. Сенкевич и других доказано, что развитие эмоционально-чувственной сферы способствует становлению личностного отношения к окружающему миру природы, что чрезвычайно важно в становлении экологического мышления и сознания. Именно через эмоционально-чувственный образ происходит формирование интереса и отношения к природе как объекту деятельности [1].

В отличие от других знаний, которые получает дошкольник, знания об объектах и явлениях живой и неживой природы, о взаимоотношениях человека и природы обязательно должны быть эмоциогенными – порождающими эмоции [1]. Иначе говоря, они должны быть окрашены чувством, нести в себе потенциал, порождающий эмоции и влиять на формирующиеся у ребенка мироощущения, мировоззрения и активно-действенное отношение к природе.

Практически-деятельностный компонент. Включает комплекс мер, позволяющих реализовывать поставленную цель в экологическом образовании дошкольников. Этот компонент обусловлен тем, что в деятельности человека, когда он воздействует на окружающую действительность и преобразует ее, он удовлетворяет свой интерес и свои потребности.

Практическая деятельность является результатом формирующихся отношений, критерием развивающегося сознания и чувств. Опыт педагогов – новаторов показывает, что, несмотря на малую вовлеченность в природоохранную деятельность и ограниченные физические возможности дошкольников, объем и содержание практического участия детей в защите и благоустройстве природной среды значительно шире. Это хозяйственно – бытовой труд, уход за обитателями уголка природы, выращивание комнатных растений, практическая деятельность на огороде, участие в экологических акциях (совместно с ро- дителями). Как подчеркивает Е.В. Гончарова, детей дошкольного возраста надо научить, что и как делать [4].

Педагогическая задача заключается в том, чтобы экологические знания, приобретенные детьми не лежали мертвым грузом, а активно реализовывались в их поведении и деятельности. Поэтому в содержании экологической работы с детьми должна быть заложена побудительная сила к совершению поступка, действия. Необходимо, чтобы полученные экологические знания были «действительно значимыми» для ребенка, служили регулятором его поведения и деятельности [2].

Ценностный компонент является ведущим в содержании образования вообще, а экологического – в особенности. Для сохранения жизни на планете, здоровья человека необходима благоприятная окружающая природная среда. Поэтому развитие цивилизации ориентировано на совершенствование личности, формирование гуманистических идеалов, новой системы ценностей, таких как: а) самоценность природы; б) жизнь как высшая ценность; в) ответственность за развитие биосферы человеческого общества; г) человек как компонент сложной системы.

Проблему становления ценностного отношения к миру природы, как отмечают исследователи, необходимо рассматривать с позиции воспитания у дошкольников чувства ответственности по отношению к окружающему миру. Становление нового мировоззрения во многом обусловливается нравственно-эстетическим воспитанием, развитием духовного мира человека, формированием моральных ценностей по отношению к миру природы. Проблема воспитания ценностного отношения к миру природы в силу возрастной специфики дошкольников является сложной задачей. Ее решение требует кардинальной перестройки всей сложившейся системы работы с детьми по экологическому образованию. Для этих целей требуется создать оптимальные условия для воспитания у детей устойчивой по- требности в общении и взаимодействии с природными объектами, а также активные методы, которые применяет в своей работе педагог при осуществлении этой своей деятельности.

Нормативный компонент содержания образования направлен на освоение экологически оправданных норм поведения и органично включает ответственность человека за состояние окружающей среды. Знание и ценностные ориентации являются важнейшими регуляторами поведения деятельности человека в природном окружении. Следование общечеловеческим нормам морали – показатель общей культуры поведения каждого в отношениях между людьми, природными объектами и т.п.

Таким образом, следует заключить, что в современном экологическом образовании формирование экологически грамотного человека, экологического сознания и мировоззрения осуществляется уже в дошкольном детстве и в большей мере зависит от экологической грамотности и педагогического мастерства взрослых.

Список литературы Современная парадигма экологического образования дошкольников

- Гончарова Е.В. Теория и технология экологического образования дошкольников: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Гуманит. ун-та, 2008. 335 с.

- Лихачев Б.Т. Экология личности. М.: Детская лит., 1989. 237 с.

- Методические подходы в образовании периода детства: межвузовский сборник научных статей. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2006. 201 с.

- Развитие детей дошкольного возраста в процессе экологического образования/Л.В. Моисеева, Е.В. Гончарова др. Екатеринбург, 2002. 213 с.

- Тюмасева З.И. Культура любви к природе, экология и здоровье человека. Челябинск, 2003. 198 с.

- Худякова Н.Л. Философия и развитие образования: учеб. пособие. Челябинск: Изд-во И.И. УМЦ «Образования», 2009. 230 с.