Современные средства проверки и оценивания сформированных у курсантов профессиональных умений в диагностико-стимулирующей среде военного вуза

Автор: Изосимов Дмитрий Владимирович, Потапова Марина Владимировна

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 1 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Формирование профессиональных умений является одной из актуальных проблем при подготовке специалистов в военном вузе, особенно в созданной диагностико-стимулирующей образовательной среде. Авторы статьи обращаются к анализу комплекса педагогических условий, отражающих поэтапность освоения действий, последовательность использования балльно-рейтинговой системы при обучении курсантов. Целью статьи является рассмотрение технологии (формы, приемы, средства) проверки педагогических условий реализации модели формирования профессиональных умений (познавательных, практических, обобщенных) у курсантов в процессе освоенных ими действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных), на основе разработанной балльно-рейтинговой системы, дидактического банка контрольно-измерительных материалов для оценивания учебных достижений курсантов на низком, достаточном, повышенном уровнях в диагностико-стимулирующей среде военного вуза. Для достижения поставленной цели авторы используют методы теоретического и проблемного анализа, систематизируют данные, полученные в ранее проведенных исследованиях по данной проблематике. Результатом проведенного в статье исследования является характеристика комплекса педагогических условий для организации обучения курсантов в диагностико-стимулирующей среде военного вуза. Полученные в статье результаты могут быть использованы при разработке учебных материалов для курсантов различных специальностей, а также для студентов бакалавриата и магистратуры.

Модель формирования профессиональных умений, диагностико-стимулирующая среда военного вуза, балльно-рейтинговая система, дидактический банк контрольно-измерительных материалов, поисковые, репродуктивные, продуктивные действия, познавательные, практические, обобщенные умения

Короткий адрес: https://sciup.org/147234020

IDR: 147234020 | УДК: 378.635.5 | DOI: 10.14529/ped210101

Текст научной статьи Современные средства проверки и оценивания сформированных у курсантов профессиональных умений в диагностико-стимулирующей среде военного вуза

Постановка задачи

Проблема формирования профессиональных умений у будущих офицеров в процессе поэтапного освоения действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных) обусловлена необходимостью изучения специализированных дисциплин в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Например, освоение курсантами образовательной программы дисциплины «Воздушная навигация» в соответствии с требованиями нормативных документов предполагает:

-

1) изучение бортовых систем;

-

2) осуществление специальных штурманских расчетов;

-

3) выполнение практических заданий с натурным, виртуальным оборудованием (приборами, моделями установок, тренажерами), на основе которых у них формируются профессиональные умения (познавательные, практические, обобщенные), показатели профессиональных и профессионально-специализированных компетенций [5].

Отметим, что содержание изучаемой курсантами специализированной дисциплины может быть любым другим, например, связанным с практико-ориентированными дейст- виями военного специалиста по раскрытию сущности тактики, боевого применения авиационного вооружения, авиационных комплексов и конструкции летательных аппаратов. Однако процесс формирования профессиональных умений (познавательных, практических, обобщенных) на основе освоенных курсантами вышеназванных действий (операций) будет иметь много общего, независимо от содержания дисциплины. Поэтому разработанная нами модель и педагогические условия ее реализации, апробированные на дисциплине «Воздушная навигация», могут быть использованы при освоении курсантами других образовательных программ, в задачу которых входит формирование профессиональных умений у будущих штурманов.

Методология исследования

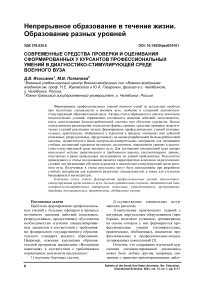

Раскроем содержательные компоненты модели и педагогические условия ее функционирования. Методологическое основание модели определяют: совокупность подходов (системно-деятельностный, квалиметриче-ский, средовый, мотивационный); принципы их реализации (единства, согласованности и активности, последовательности и поэтапности); теоретические идеи проектирования действий (типов ориентировочной основы, «опорных точек» действия). Модель имеет блочную структуру (рис. 1).

Социально-целевой блок модели раскрывает целевые компоненты подготовки будущего офицера в вузе, способного и готового выполнять совокупность действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных), на их основе осваивать профессиональные умения (познавательные, практические, обобщенные) в соответствии с социальным заказом общества, государства, требованиями нормативных документов [5].

Теоретико-практический блок модели раскрывает содержание его составляющих: подходы, принципы осуществления действий на основе поэтапного их освоения обучающимися в соответствии с идеями В.П. Беспалько, П.Я. Гальперина, А.В. Усовой [1, 3, 13].

Содержательно-деятельностный блок модели устанавливает связи и отношения между требованиями стандарта к реализации образовательных, развивающих, воспитательных, мотивационных, практико-ориентированных задач обучения по формированию профессиональных компетенций у будущего офицера, показателями которых служат осво- енные действия, профессиональные умения [11, 12, 16].

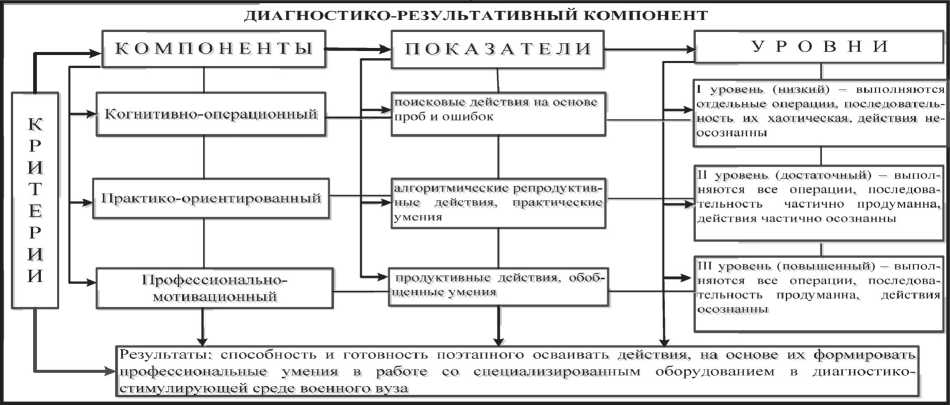

Диагностико-результативный блок модели включает критерии, показатели, уровни поэтапного освоения действий, операций в соответствии с формируемыми профессиональными умениями, дидактический банк контрольно-измерительных материалов, для их проверки и оценивания на основе балльнорейтинговой системы, включающей совокупность алгоритмов, пошаговых предписаний, единообразных правил решения любой конкретной задачи в диагностико-стимулирую-щей среде военного вуза [8, 9, 17].

Для проверки результативности разработанной модели выявлен комплекс педагогических условий, включающих:

-

1) поэтапность освоения курсантами действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных);

-

2) последовательность использования балльно-рейтинговой системы оценивания освоенных действий (умений) курсантами;

-

3) согласованность последовательного усложнения составляющих дидактического банка контрольно-измерительных материалов.

Раскроем содержание и связи структурных составляющих выделенных условий реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов военного вуза.

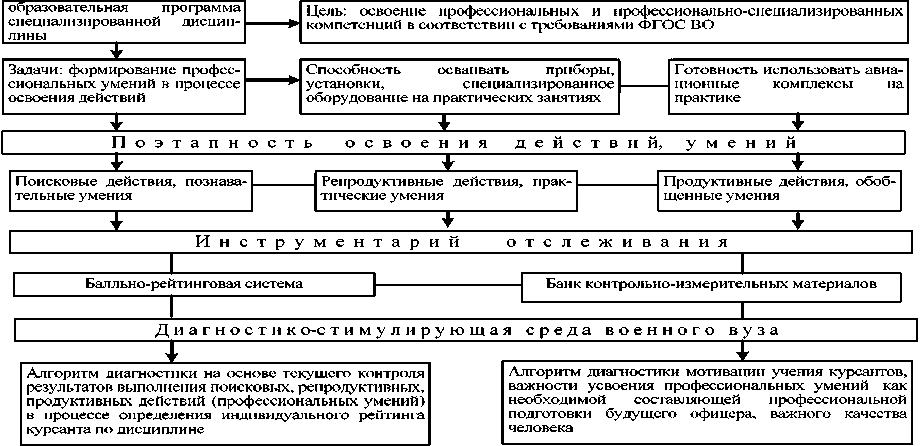

Первое педагогическое условие . Его структура и содержание обусловлены логикой учебного познания: от простого к сложному, от сущности первого порядка ко второму, третьему и т. д. (рис. 2).

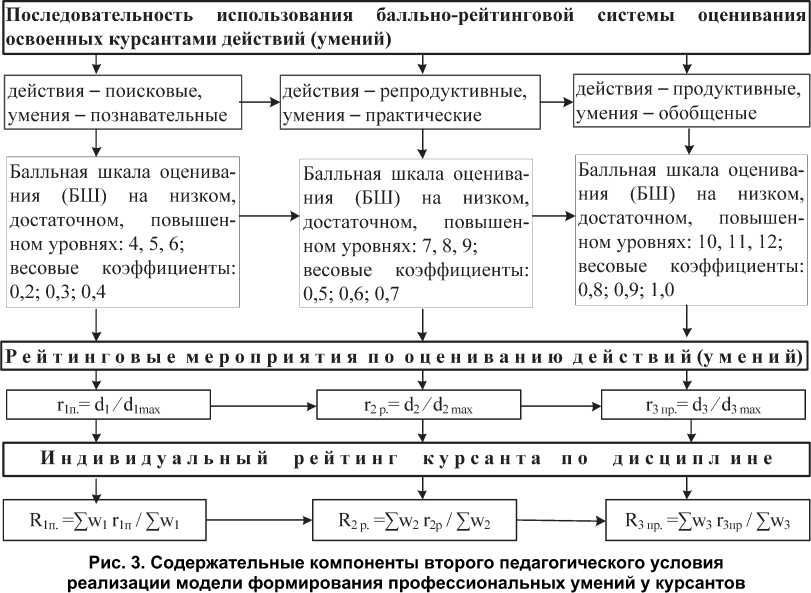

Направления реализации педагогических условий функционирования модели раскрывают не только поэтапность осуществления действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных) с целью формирования профессиональных умений (познавательных, практических, обобщенных), но и механизмы и инструментарий их осуществления. Раскроем содержание второго педагогического условия (последовательность использования балльнорейтинговой системы оценивания освоенных действий и умений) в соответствии с поэтапностью освоения действий в диагностикостимулирующей среде военного вуза (рис. 3). Базис его определяет балльно-рейтинговая система оценивания освоенных курсантами действий (умений). Рассмотрим ее содержательно-структурные компоненты [7].

|

СОЦИАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ |

||||||

|

Нормативные документы: Закон «Об Образовании в РФ», Приказ МО РФ №> 670 «О мерах по реализации ст. 81 закона «Об образовании в РФ», Федеральный государственный стандарт высшего обпазования (Ф1 ОС ВО) |

||||||

|

Социальный заказ общества, государе-тва и Министерства обороны РФ |

---► |

Цель: подготовка квалифицированного будущего офицера, епоеобпого и готового осваивать практические действия, а на основе их формировать профессиональные умения |

||||

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

|

Методологический Подходы: квалимстричсский, системно-деятельное-тный, средовый, мотивационный Принципы: единства, сознательности и активности, доступности и поэтапности |

--► |

Теоретический Идея П.Я. Гальперина: выделение типов ориентировочной основы действий; Идея А.В. Усовой: обучение по третьему типу ООД, выделение этапов формирования умений |

|

Практический |

|

|

Идея В.П. Беспалько: выделение «опорных точек» действия (действия по узнаванию, алгоритмизации |

|

|

мотивации, ориентации на ценности и смыслы |

|

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ

Рис. 1. Модель формирования профессиональных умений (действий) у курсантов в диагностико-стимулирующей среде военного вуза

|

п о : |

ЭТАПНОСТ |

Ь ОСВОЕНИЯ |

ДЕЙСТВИЙ |

|

__________i_________ |

________±__________ |

||

|

поисковые | ------- Н |

репродуктивные | ---- |

—► продуктивные |

|

|

_______________________________________________________ _____________________________________________________1___________________________________________________ ____________________________________________1_______________________________________________________ |

|||

|

1 оод |

-1 типа | --------->| |

ООД-II типа | |

► | ООД -Ш типа |

|

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ |

ПРЕДПИСАНИЯ ПО |

РЕАЛИЗАЦИИ ООД |

|

|

Неполная информация о выполнении действия методом проб и ошибок |

Алгоритмические предписания по выполнению действий по образцу |

Выделение «опорных точек», то есть операций, из которых состоит действие |

|||||||

|

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ |

|||||||||

|

Уровень низкий: действия неполные, неосознанные |

—> |

Уровень достаточный: действия полные, неосознанные |

Уровень повышенный: действия полные, осознанные |

||||||

|

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ |

|||||||||

|

1 |

1 |

||||||||

в диагностико-стимулирующей среде военного вуза

Балльно-рейтинговую систему будем понимать как индивидуальную интегральную оценку качества подготовки курсантов военного вуза, мотивов учения, основанных на требованиях нормативных документов к результатам освоения совокупности действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных), формируемых на их основе профессиональных умений (познавательных, практических, обобщенных). Балльно-рейтинговая система может обеспечить эффективность проверки контроля и оценки достижений курсантов, стимулировать их способность и готовность к ритмичной, систематической, результативной и мотивированной учебной деятельности по освоению образовательной программы дисциплины.

Эта система предполагает использование совокупности контрольных мероприятий, обусловленных выбором «контрольных точек», расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Выбор их определяется делением всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков (модулей), тем, разделов, курсов и проведением по ним контрольных акций [8].

Введение балльно-рейтинговой системы способствует, как отмечалось выше, стимулированию познавательной деятельности курсантов, их организованности и дисциплинированности. Каждый из них благодаря структуре и содержанию этой системы знает «правила игры», поэтому может планировать свою работу в течение семестра, понимая, что не вовремя выполненное задание лишает его определенного количества баллов. Объективность оценки объясняется равными возможностями для курсантов, открытостью системы оценивания, положительной конкуренцией, стимулирующей и мотивирующей их познавательную деятельность. Эта система совершенствует способ управления познавательной деятельностью курсантов со стороны преподавателя [2, 6].

Содержательные компоненты балльнорейтинговой системы составляют ведущие понятия, такие как:

-

1) стартовый рейтинг (оценивание остаточных знаний, умений в баллах). Результаты его преподаватель использует для коррекции индивидуальной траектории изучения курсантом дисциплины;

-

2) нормативный рейтинг (оценивание

достижений курсантов в соответствии с требованиями стандарта);

-

3) фактический рейтинг (оценивание в баллах достижений курсантов по результатам текущего или промежуточного контроля результатов освоения дисциплины);

-

4) накопительный рейтинг (оценивание достижений курсантов по всем освоенным разделам дисциплины);

-

5) проходной рейтинг (оценивание достижений курсантов по минимальному баллу, достаточному для аттестации);

-

6) пороговый рейтинг (оценивание достижений курсантов в баллах, соответствующих минимальному фактическому рейтингу, по результатам которого курсанты допускаются к промежуточной, итоговой аттестации).

Раскроем содержательные составляющие балльно-рейтинговой системы, определяющие ее технологические компоненты применительно к текущему контролю по проверке освоенных поисковых действий (познавательных умений), репродуктивных действий (практических умений), продуктивных действий (обобщенных умений) при освоении дисциплины.

Определение индивидуального рейтинга курсанта по результатам текущего контроля по дисциплине включает:

-

1) рейтинговые мероприятия - и по проверке сформированности познавательных умений (r 1 = d 1 / d 1m , где d 1 - фактический балл за выполнение заданий по проверке поисковых действий; d 1m - нормативный балл за выполнение поисковых действий);

-

2) рейтинговые мероприятия - r 2 по проверке сформированности практических умений (r 2 = d 2 / d 2m , где d 2 - фактический балл за выполнение заданий по проверке репродуктивных действий; d 2m - нормативный балл за выполнение репродуктивных действий);

-

3) рейтинговые мероприятия - r 3 по проверке сформированности обобщенных умений (r 3 = d 3 / d 3m , где d 3 - фактический балл за выполнения заданий по проверке продуктивных действий; d 3m - нормативный балл за выполнение продуктивных действий);

-

4) рейтинг курсанта по текущему контролю (RTeK) определяется как средний рейтинг обучающегося по всем контрольнорейтинговым мероприятиям с учетом их сложности (весового коэффициента) по формуле: RTeK = ^ (n 1 WlT\ где Wi - весовой коэф- Li=1Wi

Курсанты группы (по списку)

Действия

Р е з у л ь т а т ы

Поисковые

Репродуктивные

Продуктивные

Индивидуальный рейтинг курсанта по дисциплине

cd

5

О

Профессиональные уме н и я

Познавательные

Практические

Обобщенные

У ровни усвоения)

/ м е н и й

НИЗ.

ДОСТ.

повыш.

НИЗ.

ДОСТ.

ПОВЫШ.

НИЗ.

ДОСТ.

ПОВЫШ.

Ro = 0,20 R; + 0,28R2+0,52 R3

«5» 10085%

ьалльная шкала ________

_______— Весовые коэффициенты

4 /х /0,2

5 / /0,3

6

/^ 0,4

7 //

/О,5

8

/(),6

9 // /0,7

10 / /0,8

11

/11,9

12

1,0

«4»

84-75%

у = -

Ei-1 Ш^ ‘ 100 %

«2 = ---100%

О^ R3 = ‘ 100%

2//

«3» 74^60%

Курсант 1

87,8

85,6

84,8

85,6

5

Курсант 2

80,4

78,0

75,7

77,3

4

Курсант 3

71,1

67,3

60,5

64,5

3

Рис. 4. Чек-лист результатов диагностики сформированных профессиональных умений на основе освоенных действий у курсантов военного вуза

Шкала перевода рейтинга курсанта по дисциплине в оценку (отметку)

Таблица 1

Для рейтинговых мероприятий R 1 (проверка сформированности познавательных умений) он составляет 0,2; 0,3; 0,4; для рейтинговых мероприятий R 2 - 0,5; 0,6; 0,7; для рейтинговых мероприятий R 3 - 0,8; 0,9; 1,0. Представим инструментарий по определению индивидуального рейтинга в обобщенном виде с помощью «чек-листа» (рис. 4).

Приведенные в чек-листе данные результатов диагностики сформированных профессиональных умений у курсантов на основе использования БРС позволяют сопоставить учебные достижения обучающихся с помощью индивидуального рейтинга курсанта по освоению познавательных, практических, обобщенных умений (отдельно каждого и в целом всех) [7, 10]. Используя таблицу соотнесения рейтинга обучающегося, выраженного в процентах, с отметочной шкалой [6], выставляют итоговую отметку по результатам сформированных у курсантов умений по дисциплине «Воздушная навигация» (табл. 1).

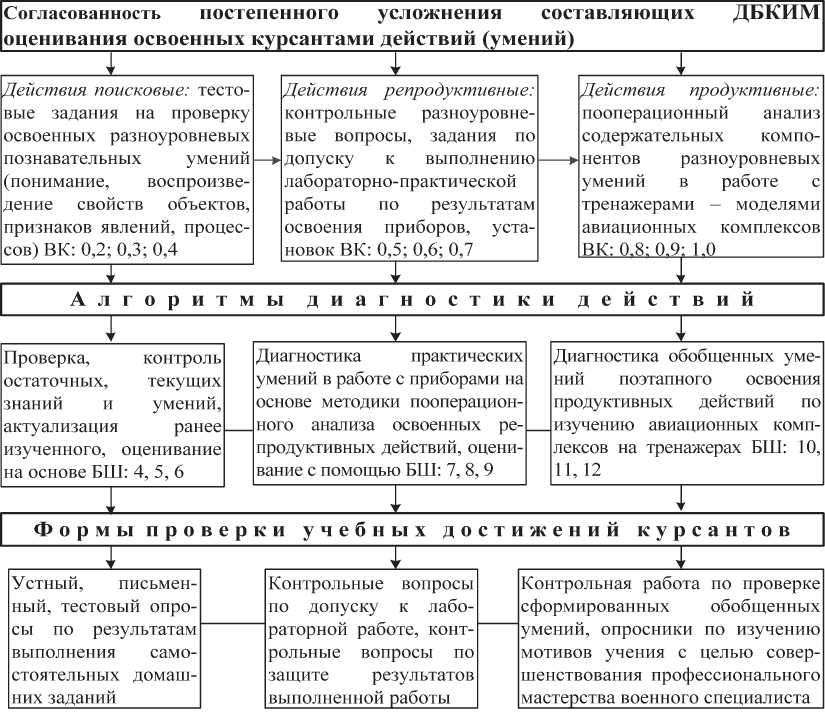

Основное понятие третьего педагогического условия - дидактический банк контрольно-измерительных материалов (ДБКИМ) -по сути своей служит средством оценивания, включающим инструментарий отслеживания формируемых у курсантов умений на основе освоенных действий на разных уровнях профессиональных достижений (рис. 5).

Дидактический банк контрольно-измерительных материалов включает алгоритмические предписания:

-

1) по соотнесению критериев и показателей отслеживания результатов учебных достижений в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

-

2) выбору форм проверки освоенных действий;

-

3) составлению разноуровневых заданий для проверки освоенных профессиональных умений на разных уровнях их усвоения (низком, достаточном, повышенном);

-

4) применению протокола анализа и оценивания разноуровневых заданий;

-

5) выбору средств наблюдения и кодирования результатов учебных достижений;

-

6) использованию методики поэлементного и пооперационного анализа результатов освоения действий (умений), а также статистических критериев (параметров) для анализа полученных результатов;

-

7) диагностированию мотивов учения курсантов с целью усвоения профессиональных умений как важного качества будущего офицера.

Рис. 5. Содержательные компоненты третьего педагогического условия реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов в диагностико-стимулирующей среде военного вуза

Результаты исследования и их обсуждение

Педагогический эксперимент по проверке разработанной модели формирования профессиональных умений у курсантов в диагностикостимулирующей среде военного вуза осуществлялся в три этапа - констатирующий, формирующий, обобщающий [14, 15]. На этапе констатирующего эксперимента обосновано, что курсанты всех групп (контрольной - КГ и экспериментальных - ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3, ЭГ-4) находились в равных условиях. Результаты нулевого контрольного среза по проверке сформированности у них умений на низком, достаточном, повышенном уровнях оказались практически одинаковыми [4]. Использовав статистический критерий Пирсона (хи-квадрат), сравнивая наблюдаемые статистические параметры с табличным (5, 99 на уровне значимости 0, 05), мы получили следующие результаты: (КГ - ЭГ-1) - 1, 46; (КГ - ЭГ-2) - 1, 96; (КГ - ЭГ-3) - 1, 28; (КГ - ЭГ-4) - 1, 58. Сравнительный анализ статистических параметров позволил обосновать тот факт, что курсанты всех групп имели равные стартовые возможности. В процессе формирующего эксперимента проверялось влияние нововведений в решении научной проблемы исследования, сформулированной на основе гипотезы, разработанной модели, задач по проверке достаточности педагогических условий реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов в диагностико-стимули-рующей среде военного вуза. Проверка гипотезы осуществлялась в соответствии с выделенными критериями (когнитивно-операционным, практико-ориентированным, мотивационнопрофессиональным), а также показателями, характеризующими способность и готовность курсантов к освоению действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных) и на их основе профессиональных умений (познавательных, практических, обобщенных). Критерии, показатели критериев, уровни их осуществления взаимосвязаны и взаимообусловле-взаимообусловлены (табл. 2).

Таблица 2

|

№ п/п |

Компоненты критерия |

Показатели критерия |

Уровни (низкий, достаточный, повышенный) формируемых умений (освоенных действий) |

|

|

действия |

умения |

|||

|

1 |

Когнитивнооперационный |

Поисковые действия (операции) выполняются на основе проб и ошибок (ООДI типа) |

Познавательные умения по распознаванию, запоминанию, воспроизведению знаний, действий |

|

|

2 |

Практикоориентированный |

Репродуктивные действия (операции) выполняются на основе алгоритмических предписаний (ООД II типа) |

Практические умения по освоению действий и операций в работе со специальным оборудованием |

|

|

3 |

Профессиональномотивационный |

Продуктивные действия на основе самостоятельной работы по выполнению обобщенных операций в соответствии с этапами - целеполагание, мотивация, выдвижение гипотезы, выполнение, диагностирование, подведение итогов (ООД III типа) |

Обобщенные умения по освоению действий и операций в работе с тренажерами - моделями авиационных комплексов |

|

Диагностическая карта профессиональной подготовки курсантов

Отслеживание успешности реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов в диагностико-стиму-лирующей среде военного вуза предполагало поэтапное и вариативное включение педагогических условий в экспериментальные группы. Сравнивая статистические наблюдаемые параметры критерия хи-квадрат с табличными на уровне значимости 0,05, анализируя динамику изменений полученных результатов: (КГ - ЭГ-1) - 10,13; (КГ - ЭГ-2) - 12,03; (КГ -ЭГ-3) - 14,32; (КГ - ЭГ-4) -17,31, мы пришли к следующему выводу: во всех эксперимен- тальных группах наблюдаемые статистические параметры оказались выше табличного значения (5,99).

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что разработанная модель формирования профессиональных умений у курсантов в диагностико-стимулирующей среде военного вуза и педагогические условия ее реализации значительно улучшили качество профессиональной подготовки будущих офицеров. Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что и первое, и второе, и третье направления реализации педагогических усло- вий функционирования модели положительно повлияли на процесс формирования профессиональных умений. Однако при использовании всех условий (ЭГ-4) эти результаты оказались выше по сравнению с достижениями курсантов других экспериментальных групп (ЭГ-1; ЭГ-2; ЭГ-3).

Выводы

Таким образом, констатирующий эксперимент убедил в том, что для решения проблемы исследования необходимо было выявить дополнительные мероприятия по разрешению противоречий между должным и существующим. Разработанная модель и педагогические условия ее реализации, используемые мероприятия в диагностико-стимули-рующей среде военного вуза убедили в том, что включенные в образовательный процесс нововведения (педагогические условия) оказались достаточными для доказательства эффективности функционирования разработанной модели формирования профессиональных умений у курсантов в диагностико-стимули-рующей среде военного вуза. Более того, последовательное использование балльнорейтинговой системы в совокупности с дидактическим банком контрольно-измерительных материалов для проверки освоенных действий (умений) позволили мотивировать и стимулировать учебно-познавательную деятельность курсантов в достижении профессиональных результатов. Поэтому поэтапность освоения курсантами действий (поисковых, репродуктивных, продуктивных) в соответствии с идеями П.Я. Гальперина, А.В. Усовой, В.П. Беспалько, поэтапность использования балльно-рейтинговой системы и дидактического банка контрольно-измерительных материалов в совокупности и определили особенности и роль диагностико-стимулирующей среды военного вуза в реализации модели формирования профессиональных умений у будущих офицеров-штурманов.

Потапова Марина Владимировна , доктор педагогических наук, профессор, заместитель проректора по учебной работе, Южно-Уральского государственного университета, potapovamv @susu.ru.

Список литературы Современные средства проверки и оценивания сформированных у курсантов профессиональных умений в диагностико-стимулирующей среде военного вуза

- Беспалько, В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся / В.П. Беспалько // Школьные технологии. - 2006. -№ 2. - С. 138-150.

- Беспалько, В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего поколения) / В.П. Беспалько. - М. : Изд-во Моск. спец.-психол. ин-та, 2002. -352 с.

- Гальперин, П.Я. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий /П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина // Вестник МГУ. Серия «Психология». -1979. - № 4. - С. 78-90.

- Изосимов, Д. В. Разработка средств диагностики поэтапного формирования профессиональных умений у курсантов военного вуза / Д. В. Изосимов // Воен. науч.-практ. вестник. - 2019. - № 1 (10). - С. 29-32.

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень специали-тета): приказ М-ва образования и науки РФ от 11 авг. 2016 г. № 1020. - ИПр://м>м>м>^агаМ. ru/products/ipo/prime/doc/71383612 (дата обращения: 12.11.2020).

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания учебной деятельности обучающихся ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». -https://nte.susu.ru/wordpress/wp-content/ uploads/2019/06/Polozhenie.pdf (дата обращения: 12.11.2020).

- Потапова, М.В. Современный инструментарий отслеживания компетенций и универсальных учебных действий обучающихся /М.В. Потапова //Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. - 2014. - № 2.- С. 181-193.

- Прахова, М.Ю. Концепция балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов / М.Ю. Прахова, С.В. Светлакова, Н.В. Заиченко // Высшее образование в России. - 2016. - № 3. - С. 17-19.

- Савчук, Л.П. Новый подход к контролю и оценке результатов обучения /Л.П. Савчук // Пед. диагностика. - 2017. - № 3.-С. 28-30.

- Симонов, В.П. Модель достоверной оценки качества обучения на инновационной основе характеристики степени обученности личности / В.П. Симонов // Новые информ. технологии в образовании: материалы меж-дунар. науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2012. - С. 274-282.

- Тесленко, В.И. Коммуникативность в контексте продуктивного взаимодействия / В.И. Тесленко, С.В. Лотинцев. - Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2016. - 252 с.

- Тряпицына, А.П. Педагогика: учеб. для вузов: стандарты третьего поколения / А.П. Тряпицына. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с.

- Усова, А. В. Проблемы теории и практики обучения в современной школе: избранное / А. В. Усова. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. - 221 с.

- Фаткуллин, Н.Ю. Инструментарий индивидуального прогнозирования успешности обучения при реализации личностно-ориентированного подхода / Н.Ю. Фаткуллин // Альма-матер. - 2017. - № 5.- С. 62.

- Яковлева, Н.О. Понятийный аппарат современного педагогического исследования / Н. О. Яковлева // Пед. образование и наука. - 2012. - № 2. - С. 94-99.

- Яновская, Н.Б. Продуктивное обучение и контроль качества усвоения учебного материала / Н.Б. Яновская // Альма-матер. -2016. - № 3.- С. 25.

- Modern Approaches to Assessing the Learners' Achievements in Training Programs in Economics /1. Gladilina, A.Yu. Belogu-rov, A.V. Zavrazhin et al. // European Research Studies Journal Volume XX. - 2017. - Iss. 4A. -P. 531-541.