Сравнительный анализ состояния развития технологических платформ в Европейском союзе и Российской Федерации

Автор: Волкова Ирина Олеговна, Бурда Егор Дмитриевич

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 4 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается такой инструмент государственной инновационной политики, как технологические платформы, выполняющие роль связующего элемента между частным, государственным и научным секторами экономики. На основании анализа исследовательского поля в сфере межфирменных взаимодействий было теоретически доказано, что технологические платформы представляют собой продукт длительного эволюционного развития форм кооперации экономических агентов. Одновременно была рассмотрена сущность феномена технологических платформ как механизма реализации государственной инновационной политики на примере Европейского Союза, опыт которого лег в основу выстраивания подобных формирований в Российской Федерации. Затем был проведен сопоставительный анализ технологических платформ ЕС и России, позволивший выявить основные методологические различия в подходах к их реализации. Особое внимание уделено существующим в настоящий момент трудностям функционирования технологических платформ в России, которые были классифицированы на основании результатов проведенного сравнительного анализа. Наряду с этим, были предложены наиболее перспективные направления приложения усилий с целью повышения успешности реализации данного механизма государственной политики.

Технологические платформы, межфирменные взаимодействия, инновационная политика, исследования и разработки, инструменты, государственно-частное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/147156310

IDR: 147156310 | УДК: 001.895 | DOI: 10.14529/em160411

Текст научной статьи Сравнительный анализ состояния развития технологических платформ в Европейском союзе и Российской Федерации

Современное исследовательское поле довольно сильно насыщено различного рода исследованиями, нацеленными на изучение организационных форм деятельности как отдельных компаний, так и различных форм их объединений. Данная ситуация объясняется тем фактом, что текущая экономическая ситуация, которую многие характеризуют звучной аббревиатурой VUCA1 (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous – Волатильная, Неопределенная, Сложная, Неоднозначная), становится все сложнее и динамичнее, вынуждая субъекты хозяйствования искать новые – более совершенные формы развития. Так, происходит активное стирание границ рынков и отраслей, существенное повышение роли инноваций (как источника стратегического успеха), усиление взаимозависимости отдельных игроков экономического рынка. Эти и многие другие факторы приводят к тому, что многие компании все чаще обращаются к различным совместным формам деятельности, среди которых наиболее известными и часто применяемыми являются: стратегические альянсы, совместные предприятия, различные консорциумы и прочее.

Анализ публикаций второй половины ХХ века дает основание утверждать, что область совместной деятельности хозяйствующих субъектов пред- ставляет большой интерес. В частности, довольно много внимания ученые уделяли таким аспектам, как: мотивационные факторы вступления в совместную деятельность; механизмы взаимодействия в рамках объединений; причины успехов и неудач различных форм совместной деятельности.

Тем не менее, такая форма взаимодействия экономических агентов, как Технологические Платформы (далее – ТП), позиционируемая в качестве стержня развития российской энергетики, с теоретической точки зрения изучена довольно слабо. Объединения, подобные российским ТП (о которых речь пойдет ниже), существуют и в Евро-пе2 и в США, однако многие ученые не фокусируются на них в своих исследованиях.

В данной работе осуществляется попытка поиска путей улучшения текущего состояния ТП в России через анализ лучших практик реализации подобных платформ.

Анализ изученности теоретических аспектов различных форм межфирменных взаимодействий

Сфера стратегических форм межфирменных взаимодействий в настоящее время довольно хорошо изучена. К примеру, наиболее обсуждаемая в настоящее время форма стратегического сотрудничества компаний [2] – стратегические альянсы – подвергалась изучению с абсолютно различных сторон. Так, Слуитц и др. [3] рассматривали причины успехов и неудач альянсов; Гулати [4] занимался вопросами их формирования и функционирования; Хемел и Прахалад [5] рассматривали природу альянсов и причины вступления в них через призму конкуренции. В отдельную категорию следует выделить исследования, посвященные анализу портфолио стратегических альянсов [6]. Более поздние исследования [7] были направлены на исследование знаниевых аспектов альянсов – обучение, управление знаниями и проч.

По линии стратегических форм межфирменных взаимодействий, следует также упомянуть об исследовании Нохриа [8], в котором уделяется довольно большое внимание глобальным стратегическим связям, и рассматриваются такие категории, как «стратегические блоки» и «стратегические группы».

Сетевые формы взаимодействия компаний также привлекли внимание группы ученых из блока промышленного маркетинга [9]. Их исследования были нацелены на анализ сетевых структур [10], изучение сетевой динамики [11, 12] и вопросы управления сетями [13–18]. Довольно много внимания также было уделено отношенческим и когнитивным аспектам [19, 20, 21].

В рамках анализа совместных предприятий авторы уделяли внимание влиянию отрасли на эффективность формирования совместных предприятий [22] и вопросам контроля их деятельности [23]. Но наибольшее внимание все-таки было уделено вопросам производительности и стабильности данной формы совместной деятельности [24–35].

В процессе изучения межфирменных форм взаимодействия ученые также уделяли довольно много внимания причинам объединения компаний. Проанализировав результаты основной массы исследований, можно утверждать, что существует ограниченное количество подобных причин (табл. 1).

Таблица 1

Основные причины объединения компаний

|

Направление исследования |

Основные исследователи |

|

Разделение издержек |

[36–43] |

|

Синергия вследствие объединения ресурсов |

[37, 44–47] |

|

Разделение рисков |

[48–50] |

|

Получение выгод от совместного использования информации |

[51–54] |

|

Управление знаниями |

[55–60] |

|

Инновации |

[50, 61–63] |

Как видно из приведенной в таблице информации, основными причинами объединения деятельности компаний является повышение своей конкурентоспособности. А если обратить внима- ние на хронологию приведенных исследований, то становится четко видно, что сфера научных интересов развивается по направлению от индустриальной в пост-индустриальную логику. Так, если более ранние исследования были проведены в рамках ресурсного подхода (когда на передний план выходило разделение издержек и объединение ресурсов), то исследования конца ХХ и начала ХХI века сосредоточены на более уместных в рамках высоко-изменчивой экономической ситуации факторах – разделении рисков, совместном использовании информации, управлении знаниями и инновациях. Данная тенденция подтверждает тезис о том, что в современных условиях основой стратегического конкурентного преимущества является способность генерировать инновации, источником которых являются новые знания.

Однако, как было сказано ранее, в отличие о прочих форм взаимодействия компаний, технологические платформы – как механизм сотрудничества – с теоретической точки зрения в настоящее время изучены довольно слабо. Существует лишь небольшое количество научных публикаций по данной теме [64–69, 80], которые по большей степени сосредоточены на изучении самого феномена платформ и не затрагивают вопросы проблем их функционирования.

Что касается работ зарубежных авторов, то они под технологической платформой вообще понимают либо платформу открытого программного обеспечения (в частности, его разработки) [70], либо своего рода IT экосистему для повышения совместимости различного ПО [71].

В данной же работе технологические платформы будут рассматриваться как инструмент взаимодействия государства, частного и научного сектора.

Сущность феномена технологических платформ и различия между Европейскими и Российскими ТП, как механизмами

Поскольку нами было определено, что существуют определенные методологические сложности с определением сущности самого термина «Технологические платформы», стоит уделить данному вопросу первоочередное внимание.

В России технологические платформы являются инструментом государственной инновационной политики для усиления взаимодействия основных участников инновационных систем. В широком смысле платформы представляют собой коммуникационную площадку, нацеленную на координацию действий государства, частного и научного секторов. Они были запущены на федеральном уровне в 2010 году с целью развития и коммерциализации перспективных технологий; предоставления доступа к новым ресурсам для проведения НИОКР; развития сотрудничества (в том числе международного) в высокотехнологической сфере и проч. [65].

Прототипом для построения платформ в России стал опыт ЕС, где подобный инструмент был внедрен для согласования внутри-страновых интересов развития отдельных технологий и выстраивания стратегии технологического развития Евросоюза [72]. Ключевыми заинтересованными сторонами при этом выступали университеты и исследовательские учреждения; представители различных отраслей; государственные органы. В процесс также были вовлечены финансовые учреждения (банки и инвестиционные фонды), венчурные фонды, а также различные неправительственные организации.

Ключевыми особенностями европейских ТП являются [73]:

-

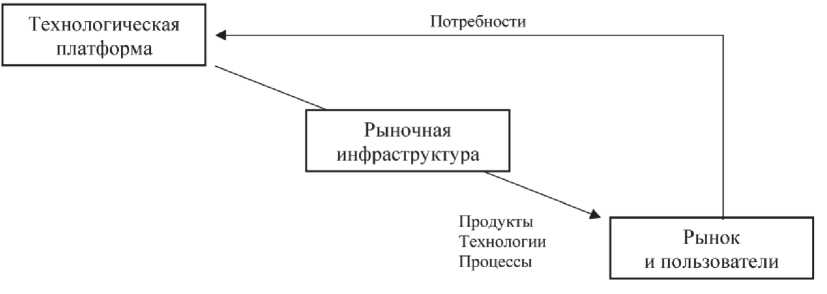

• ориентированность на спрос (сперва определяются долгосрочные потребности рынка, а лишь затем происходит формирование и функционирование платформы (рис. 1);

-

• отсутствие прямого государственного финансирования (государство финансирует лишь

отдельные массовые мероприятия, нацеленные на популяризацию платформ как таковых);

-

• толчком к формированию платформ являются естественные экономические процессы (платформы формируются в тех отраслях, которые органически достигли необходимого уровня развития).

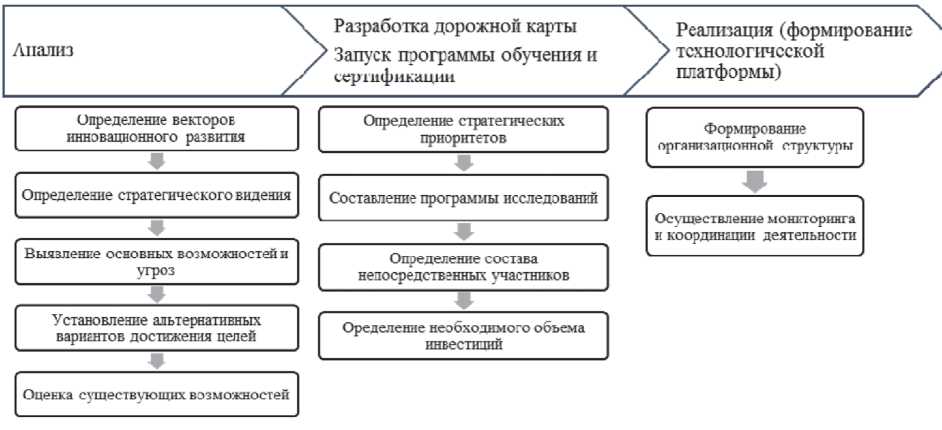

Исходной точкой формирования европейской платформы является проведение конференции, катализатором которой выступает Еврокомиссия. На конференцию приглашаются представители отрасли с целью определения вектора ее инновационного развития на период более 10 лет. На основании проведенного анализа происходит разработка «дорожной карты» функционирования платформы, в рамках которой устанавливаются стратегические приоритеты и происходит разработка программы исследований. Одновременно происходит запуск программ обучения и сертификации для поддержки развития платформы. И лишь после этого происходит непосредственный запуск платформы [74] (рис. 2).

Рис. 1. Ориентированность европейских технологических платформ

Рис. 2. Алгоритм формирования технологической платформы в ЕС

Российские платформы же существенно отличаются от своего прототипа. В отличие от ЕС в России основная часть финансирования исследований поступает из государственного сектора – около 71 % [35], в то время как доля частного сектора составляет около 27 % [75] (для сравнения: в Германии частный сектор финансирует около 66 % исследований [76, 77]).

Помимо этого, при формировании платформ в России придерживаются директивного подхода, когда построение происходит на основании не потребностей отрасли, а на основании имеющихся в наличии «знаниевых ресурсов» (то есть имеет место путь наименьшего сопротивления, когда делаются попытки минимизации усилий по определению реальных потребностей) (рис. 3).

Если же проводить дальнейший анализ так называемого «жизненного цикла» платформы (который в России ограничен этапом зрелости и не рассматривает дальнейшие этапы развития), то отличия российского подхода от европейского становятся еще более явными [79] (рис. 4).

Так, сразу бросается в глаза нарушение порядка формирования: вначале определяется состав участников, а лишь затем – после его утверждения начинается выявление существующих проблем и вызовов, на основании чего строится «видение будущего». В результате имеют место 2 неэффективных момента:

-

• в силу того, что алгоритм построения ТП происходит по принципу «сначала объединяем нужные организации, а потом придумываем, чем им заниматься», на первом этапе приходится осуществлять огромные усилия, направленные на то, чтобы убедить участников в необходимости платформы, как таковой;

-

• по аналогичной причине на втором этапе происходит выбор целей создания платформы, когда имеет место процесс «определения того, чем заняться организациям, которые все-таки решили стать участниками ТП».

В результате имеют место существенные отличия в функционировании платформ в России и Европе (табл. 2).

Так, вся деятельность ТП в ЕС подчинена единой цели (в рамках стратегической исследовательской повестки), а координацию осуществляют представители всех заинтересованных сторон: государства, частного и научного секторов. Подобная строгая логика приводит к тому, что функционирование системы происходит на более зрелом уровне: решаются конкретные проблемы, а не осуществляется анализ «направлений, где проблемы могли бы быть», критерии оценки эффективности довольно

Отбор экспертов для формирования ТП

Проведение анализа существующих наработок по выбранным тематикам ТП

Составление списков участников ТП и членов экспертных групп

Составление "предварительных паспортов" ТП к.___________________________

Рис. 3. Алгоритм формирования технологической платформы в России

1 этап

Создание инициативной группы Выявление возможных участников

-

• Формирование состава участников

-

• Обоснование необходимости ТП

-

• Подтверждение готовности к кооперации

2 этап

Выявление проблем и вызовов Формирование «видения будущего» Определение приоритетов Выбор целей создания ТП Разработка «дорожной карты» и «программы исследований»

3 этап

Формирование новых партнерств Проведение исследований Выработка предложений по развитию гос. регулирования

Рис. 4. Жизненный цикл технологической платформы в России

Таблица 2

|

Критерий1 |

ЕС2 |

Россия3 |

|

Наличие национальной концепции / документа, регулирующего деятельность ТП |

Стратегическая исследовательская повестка «Horizon 2020»4 |

Протоколы Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям |

|

Составитель концепции |

Рабочая комиссия (представители государственного, частного и научного секторов) |

Государственная комиссия |

|

Предпосылки создания ТП |

Понимание недостаточности уровня технологического развития |

Решение выстраивания инновационного пути развития экономики |

|

Цели создания ТП |

|

|

|

Задачи функционирования ТП |

|

|

|

Роль государства |

|

|

|

Роль научных учреждений |

|

|

|

Критерии оценки эффективности деятельности ТП |

|

|

|

Реальная создаваемая ценность |

|

|

Сравнительная характеристика технологических платформ в ЕС и России

четко определены и измеримы, а реально создаваемая ценность заключается не в налаживании контактов между участниками (которое должно проходить в рамках реализации проектов), а в предоставлении готовых рыночных решений: прототипов, готовых продуктов, создании рабочих мест и проч.

В данной связи устраняется еще одна проблема, существующая в России – кластеры не противопоставляются ТП, как альтернатива развития1, а являются продуктом эти платформ, как механизм реализации стратегической программы развития экономики.

Еще одним важным различием является тот факт, что российские платформы находятся на более раннем этапе развития. Так, критерии их оценивания представлены по большей части качественными показателями, оценка которых происходит экспертным путем. Роль научных учреждений сводится лишь к обеспечению процесса функционирования платформ, а реально создаваемая ценность представляет собой по большей части механизм налаживания контактов между участниками.

Продолжая развивать тему различий в механизмах построения и функционирования платформ, следует отметить, что существующие в настоящее время проблемы (о которых речь пойдет ниже) ско- рее всего вызваны тем, что государство пытается использовать данный инструмент не по назначению (ТП рассматриваются как механизм директивной реализации государственной политики).

Имеют место сложности в коммуникациях частного и научного сектора (практически полностью отсутствует НИОКР кооперация), мониторинг деятельности платформ довольно скромен (на данный момент, в отличие от ЕС, в России отсутствуют какие-либо фактические исследования результативности ТП [66]), а горизонты планирования характеризуются излишней близорукостью и т.д. [65].

В целом, многие эксперты выделяют следующие проблемы функционирования технологических платформ в России (табл. 3).

Приведенная в таблице информация подтверждает тезис о неверном фокусе при рассмотрении ТП как инструмента взаимодействия. Так, проводя анализ роли государства, следует отметить, что первоисточником проблемы является его индустриальная логика. Несмотря на заявленную государством цель («содействие инновациям»), по факту оно использует платформы как способ реализации предписаний на национальном уровне. Однако подобный подход не может являться эф-

Таблица 3

Существующие проблемы функционирования ТП в России

|

№ |

Категория |

Проблема |

|

1 |

Роль государства |

|

|

2 |

Организационные |

|

|

3 |

Экономические |

• Платформы зачастую не могут предоставить участникам реальных выгод в виде экономии издержек, доступа к новым знаниям, государственным преференциям |

|

4 |

Проблемы восприятия |

|

|

5 |

Проблемы внешних контактов |

• Слабое развитие каналов связи ТП с внешним миром (некоторые платформы не имеют даже собственного сайта) |

1 Данный тезис поднимался в работе «Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или порознь?» / И.Г. Дежина. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 124 с.: ил. – (Научные труды / Издательство Института эконом. политики им. Е.Т. Гайдара; No 164P). – ISBN 978-5-93255-367-1.

фективным, поскольку, возвращаясь к описанному ранее процессу создания инноваций, следует отметить, что их источником является свободное взаимодействие отдельных экономических агентов. Важным элементом является их мотивация к участию: в частности, возможность реализации интересующих их проектов и получение реальной выгоды. Если же государство действительно нацелено на инновационный путь развития, то ему следует лишь создавать среду, которая будет способствовать генерации нового знания (как источника инноваций), а не проявлять упомянутое ранее усердие в управлении деятельностью акторов – то есть необходимо перейти в пост-индустриальную логику, в которой отдельные компании будут рассматриваться не как совокупность материальных активов, а как источники создания новых продуктов и услуг.

Организационные проблемы вытекают из неверного алгоритма построения платформ. Так, при их создании слабо учитываются (иногда вообще не учитываются) интересы участников. В результате формируется достаточно формальная конструкция.

Аналогичная ситуация наблюдается и при рассмотрении выгод от участия. В результате того, что участники не заинтересованы в развитии платформы, она не способна генерировать выгоды. Получается своего рода замкнутый круг. Из этой же неверной предпосылки вытекает и следующая проблема – неверное восприятие. Из-за отсутствия реальных выгод многие участники пытаются сформировать собственное представление о платформе, что в результате приводит к разочарованию (при вступлении они рассчитывали получить одно, а по факту получают совершенно другое).

Проблема же внешних контактов вытекает из инертности действий участников. Они не замоти-вированы развивать платформу, что приводит к ее изоляции.

Проводя обобщенный анализ приведенных выше данных, можно отметить четко прослеживаемую закономерность: технологические платформы в России, несмотря на заявленную цель создания (способствование генерированию инноваций), по факту являются механизмом реализации директивной государственной политики. Данный факт особенно ярко подтверждается приведенными в таблице задачи функционирования ТП, которые в российских реалиях выливаются в корректировку нормативной базы.

Список литературы Сравнительный анализ состояния развития технологических платформ в Европейском союзе и Российской Федерации

- Stiehm, Judith Hicks and Nicholas W. Townsend (2002). The U.S. Army War College: Military Education in a Democracy. Temple University Press. p. 6. ISBN 1-56639-960-2.

- Werner S. Recent developments in international management research: A review of 20 top management journals. Journal of Management, 28(3). 2002. PP. 277-305.

- Kim S., Matthyssens P., Martens R., Streukens S. Building capabilities to manage strategic alliances. Industrial Marketing Management, 40(6). 2011. PP. 875-886.

- Gulati R. Alliances and networks. Strategic Management Journal, 19(4). 1998. PP. 293-317.

- Hamel G., Doz Y., Prahalad C. Collaborate with your competitors -and win. Harvard Business Review, 67(1). 1989. PP. 133-139.

- Wassmer U. Alliance portfolios: A review and research agenda. Journal of Management, 36(1). 2010. PP. 141-171.

- Draulans J., de Man A., Volberda H. Building alliance capability: management techniques for superior alliance performance. Long Range Planning, 36(2). 2003. PP. 151-166.

- Nohria N., Garcia-Pont C. Global strategic linkages and industry structure. Strategic Management Journal, 12(1). 1991. PP. 105-124.

- Ford D. Guest editorial: The IMP Group and international marketing. International Marketing Review, 21(2). 2004. PP. 139-141. 10.1108/02651330410531358

- Johnston W., Peters L., Gassenheimer J. Questions about network dynamics: Characteristics, structures, and interactions. Journal of Business Research, 59(8). 2006. PP. 945-954.

- Ford D., Redwood M. Making sense of network dynamics through network pictures: A longitudinal case study. Industrial Marketing Management, 34(7). 2005. PP. 648-657.

- Salmi A., Anderson H., Andersson P., Havila V. Business network dynamics and M&As. 16th IMP-conference, Bath, U.K. 2000.

- Harrison D., Holmen E., Pedersen A. How companies strategize deliberately in networks using strategic initiatives. Industrial Marketing Management, 39(6). 2010. PP. 947-955 DOI: 10.1016/j.indmarman.2010.06.014

- Järvensivu T., Möller K. Metatheory of network management: A contingency perspective. Industrial Marketing Management, 38(6). 2009. PP. 654-661 DOI: 10.1016/j.indmarman.2009.04.005

- Möller K., Halinen A. Business relationships and networks: Managerial challenge of network era. Industrial Marketing Management, 28(5). 1999. PP. 413-427.

- Möller K., Svahn S. Managing strategic nets: A capability perspective. Marketing Theory, 3(2). 2003. PP. 201-226.

- Ritter T., Wilkinson I., Johnston W. Measuring network competence: Some international evidence. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(2). 2002. PP. 119-138.

- Ritter T., Wilkinson I., Johnston, W. Managing in complex business networks. Industrial Marketing Management, 33(3). 2004. PP. 175-183 DOI: 10.1016/j.indmarman.2003.10.016

- Mouzas S., Henneberg S., Naudé P. Trust and reliance in business relationships. European Journal of Marketing, 41(9). 2007. PP. 1016-1032 DOI: 10.1108/03090560710773327

- Mouzas S., Henneberg S., Naudé P. Developing network insight. Industrial Marketing Management, 37(2). 2008. PP. 167-180 DOI: 10.1016/j.indmarman.2007.01.003

- Öberg C., Henneberg S., Mouzas S. Changing network pictures: Evidence from mergers and acquisitions. Industrial Marketing Management, 36(7). 2007. PP. 926-940 DOI: 10.1016/j.indmarman.2007.05.010

- Harrigan K. Joint Ventures and Competitive Strategy. Strategic Management Journal, 9(2). 1988 PP. 141-158.

- Mjoen H, Tallman S. Control and performance in international joint ventures. Organization Science, 8(3). 1997. PP. 257-274.

- Killing J. Strategies for Joint Ventures. Preager, New York. 1983.

- Stuckley A. Vertical Integration and Joint Ventures in the Aluminum Industry. Harvard University Press, Cambridge, MA. 1983.

- Beamish P. The characteristics of joint ventures in developed and developing countries. Columbia J. World Bus, 20(3). 1985. PP. 13-19.

- Buckley P., Mucchielli J. Multinational Firms and International Relocation. Edward Elgar, Cheltenham, UK. 1997. PP. 220-237.

- Franco L. Joint venture divorce in the multinational company. Columbia J. World Bus, 6(3). 1971. PP. 13-22.

- Gomes-Casseres B. Joint venture instability: Is it a problem? Columbia J. World Bus, 22(2). 1987. PP. 97-102.

- Hennart J., Kim D., Zeng M. The impact of joint venture status on the longevity of Japanese stakes in US manufacturing affilates. Organizational Science, 9(3). 1998. PP. 382-395.

- Kent D. Joint ventures vs non-joint ventures. An empirical investigation. Strategic Management Journal, 12(5). 1991. PP. 387-393.

- Li J. Foreign entry and survival: Effects of strategic choices on performance in international markets. Strategic Management Journal, 16(5). 1995. PP. 333-351.

- Park S., Russo M. When competition eclipses cooperation: An event history analysis of joint venture failure. Management Science, 42(6). 1996. PP. 875-890.

- Park S., Ungson G. The effect of national culture, organizational complementarity and economic motivation on joint venture dissolution. Academy of Management Journal, 40(2). 1997. PP. 270-307.

- Pennings J, Barkema H., Douma S. Organization learning and diversification. Academy of Management Journal, 37(3). 1994. PP. 608-640.

- Holan P., Phillips N. Remembrance of things past? The dynamics of organizational forgetting. Management Science, 50(11). 2004. PP. 1603-1613.

- Eisenhardt K., Schoonhoven C. Resource-based view of strategic alliance formation: strategic and social effects in entrepreneurial firms. Organization Science, 7(2). 1996. PP. 136-150.

- Kogut B. Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives. Strategic Management Journal, 9(4). 1988. PP. 319-332.

- Dyer H. Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: Evidence from auto industry. Strategic management journal, 17(4). 1996. PP. 271-291.

- Anderson J., Rungtasanatham M., Schroeder R. A theory of quality management underlying the Deming Management Method. Academy of Management Review, 19(3). 1994. PP. 472-509.

- Juran J. Juran on Leadershipfor Quality. Free Press, New York. 1989.

- Dean J., Bowen J. Management theory and total quality: Improving research and practice through theory development. Academy of Management Review, 19(3). 1994. PP. 392-418.

- Dunne T., Roberts M., Samuelson L. Patterns of Firm Entry and Exit in U.S. Manufacturing Industries. The RAND Journal of Economics, 19. 1988. PP. 495-515.

- Richardson G. The organization of industry. Economic Journal, 82(387). 1972. PP. 883-896.

- Harrison B. Industrial Districts: Old Wine in New Bottles? Regional Studies, 26(5). 1992. PP. 4694-83.

- Huber G. Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literature. Organization Science, 2(1). 1991. PP. 76-92.

- Powell W., Kopu K. W., Smith-Doerr L. Inter-organizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41(1). 1996. PP. 116-145.

- Mitchell W., Singh K. Survival of businesses using collaborative relationships to commercialize complex goods. Strategic Management Journal, 17(3). 1996. PP. 169-195.

- Larson A. Network Dyads in Entrepreneurial Settings: A Study of the Governance of Exchange Relationships. Administrative Science Quarterly, 37(1). 1992. PP. 96-104.

- Baum J. Calabrese T., Silverman B. Don't go it alone: Alliance network composition and startups' performance in Canadian biotechnology. Strategic Management Journal, 21(3). 2000. PP. 267-294.

- Burt R. Structural Holes and Good Ideas. The American Journal of Sociology, 110(2). 2004. PP. 349-399.

- Hargadon B. Brokering Knowledge: Linking Learning and Innovation. Research and Organizational Behavior, 24. 2002. PP. 41-85.

- Podolny M. Market uncertainty and the social character of economic exchange. Administrative Science Quarterly, 39(3). 1994. PP. 458-483.

- Gulati R. Social structure and alliance formation patterns: A longitudinal analysis. Administrative Science Quarterly, 40(4). 1995. PP. 619-652.

- Powell W., Kopu K. W., Smith-Doerr L. Inter-organizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41(1). 1996 PP. 116-145.

- Mahnke V., Pedersen T., Venzin M. The Impact of Knowledge Management on MNC Subsidiary Performance: The Role of Absorptive Capacity. Management International Review, 45(2). 2005. PP. 101-119.

- Kogut B. Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives. Strategic Management Journal, 9(4). 1988. PP. 319-332.

- Giovanni D. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Research Policy, 11(3). 1982. PP. 147-162.

- Gawer A. Platforms, Markets and Innovation. Edward Edgar Publishing, Nothampton. 2009.

- Hamel G. Competition for competence and inter-partner learning within international strategic alliances. Strategic Management Journal, 12(1). 1991. PP. 83-104.

- Cohen M., Levinthal D. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1). 1990. PP. 1128-1152.

- Shan W., Walker G., Kogut B. Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry. Strategic Management Journal, 15(5). 1994. PP. 387-394.

- Pil F.& MacDuffie J.P. The adoption of high involvement work practices. Industrial Relations. 1996.

- Powell W., Grodal. S. Networks of Innovators. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press. 2005.

- Dezhina I. Technology platforms in Russia: a catalyst for connecting government, science, and business? Triple Helix, 1(6). 2014.

- Luksha O. European technology platforms: possibilities to use foreign experience for creation of new instrument to support innovative development of Russian economy. Innovations, 9. 2010. PP. 34-41.

- Proskuryakova L., Meissner D., Rudnik P. The use of technology platforms as a policy tool to address research challenges and technology transfer. Journal of Technology Transfer. Springer Science + Business Media. New York. 2014.

- Shelyubskaya N. Technology platforms -mechanism for development of branch strategy and cooperation (EU experience). Russia: tendencies and prospects for development. Yearbook, 1. INION RAS, Moscow. 2011. PP. 733-739.

- Shelyubskaya N. European technology platforms -from development of branch research priorities to clusters. Innovations, 9. 2012. PP. 51-57.

- Economides N., Katsamakas E. Two-Sided Competition of Proprietary vs. Open Source Technology Platforms and the Implications for the Software Industry. Management Science, 52(7). 2006. PP. 1057-1071.

- Lichtman D. Property Rights in Emerging Platform Technologies. The Journal of Legal Studies, 29(2). 2000. PP. 615-648.

- European Commission (2010a). Strengthening the role of European Technology Platforms in addressing Europe’s Grand Societal Challenges Report of the ETP Expert Group, October 2009, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.

- A European strategy for Organic and Large Area Electronics (OLAE). Vision paper. June 2013.

- European Commission (2005) Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private НИОКР Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness. Brussels.

- Science, Technology and Innovation in Russia.: brief data book/. -Moscow: ISS RAS, 2007-2014/L. Mindeli, I. Zinovyeva, O. Solomentseva et al. -2015 -108 p.

- Science, Technology and Innovation in Russia: brief data book/. -Moscow: ISS RAS, 2007-2013/L. Mindeli, I. Zinovyeva, O. Solomentseva et al. -2014. -90 p.

- OECD Science (2010) Technology and industry outlook. OECD, Paris.

- OECD Science (2012) Technology and industry outlook. OECD, Paris.

- Интернет-портал «Инновации в России», раздел «Технологические платформы». -http://innovation.gov.ru/ru/taxonomy/term/2331 (дата обращения: 04.09.2016, 10:07).

- Рудник П. Технологические платформы в практике российской инновационной политики//ФорсАйт, 2011. 5(1). С. 16-25.