Статистические оценки основных морфометрических параметров карстовых озер мира

Автор: Копылова Наталья Сергеевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 4 (33), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются морфометрические параметры озер карстового происхождения, включающие в себя тип озер карстового, суффозионного, термокарстового происхождения на основе мировой базы данных WORLDLAKE. Предложены регрессионные зависимости, имеющие степенной характер, связывающие морфометрические показатели различных типов карстовых озер друг с другом.

База данных worldlake, котловина карстового озера, котловина суффозионного озера, котловина термокарстового озера, морфометрические параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/14031826

IDR: 14031826 | УДК: 551.482

Текст научной статьи Статистические оценки основных морфометрических параметров карстовых озер мира

Карстовые озера распространены практически на всех континентах. Наибольшее их количество отмечено в зарубежной Европе (Альпы, Балканы, Карпаты и др.), на территории России: на Урале, в европейской (Поволжье, Вологодская и Архангельская области и др.) и азиатской части (Якутия). Суммарное количество озер по отдельным континентам и регионам России приведено на рис. 1.

Рис. 1. Континентальные распределения карстовых озер, содержащихся в базе данных WORLDLAKE [11].

Нетрудно видеть, что число карстовых озер в России значительно превышает число таковых на всех других континентах (рис. 1). Котловины карстового происхождения принято делить на три типа: чисто карстовые (КО), суффозионные (СО), термокарстовые (ТО) [3; 4; 6; 9]. Чисто карстовые озера возникают при растворении и выщелачивании легкорастворимых пород. Для их образования необходимо наличие твердого грунта, достаточного для покрытия наносами дна и бортов воронок. Суф-фозионные озера образуются в результате выноса водой мелких частиц из породы, заполнителя трещин и полостей, представляющего собой своеобразный процесс подземного размыва горной породы, а термокарстовые возникают в результате протаивания и оседания «ледового комплекса», грунта законсервированного вечной мерзлотой. Распространение различных типов котловин карстового происхождения по континентам приведено в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что карстовые озера преобладают в зарубежной Европе, суф-фозионные – на территории европейской части России, термокарстовые – в азиатской части России.

Всего в мире, по данным базы WORLDLAKE, насчитывается 1018 карстовых озер мира, из них: 597 – чисто карстовые, 140 – суффозионные, 281 – термокарстовые.

Если рассматривать распространение карстовых озер по климатическим поясам Земли [1], то отмечается значительное их преобладание в умеренном поясе северного полушария, а также почти полное отсутствие в тропическом и субтропическом поясах южного полушария (рис. 2).

Среда обитания

Распространение различных типов карстовых озер на континентах (%)

Таблица 1 площадь зеркала, км2; B – шири-

Карстовые Суффозионные Термокарстовые

Экватор .пояс ЮП; 1% Субэкватор. пояс СП; 2%

« У

В Bn ° R

« И

СУ

в; К

се В п <

о

СУ % о ^ ^

Я R П Я

В

Bn R Я Я « И

я я

В В у 3

U <

R

я

СУ *^

В

s

у

2 J

в; с? К К 5 и СУ су & У И Й и °

Су бэкватор. тр опический поясЮП; 1% поясЮП; 0% _

Ар ктический пояс; 3%

Субтропич. пояс СП; 4%

Умер енный пояс СП; 86%

Рис. 2. Широтное распространение карстовых озер, содержащихся в базе данных WORLDLAKE.

Т р опический пояс СП; 3%

на, км; Нmax – максимальная глубина, м; Нavg – средняя глубина, м; L – длина, км; l – длина береговой линии, км; V – объем, км3.

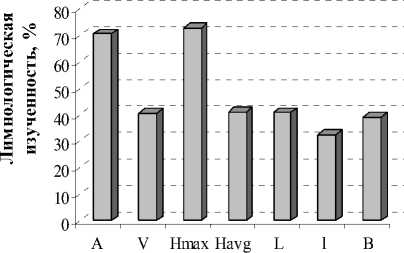

Представленные морфометрические параметры являются основными в классической лимнологии [4; 15; 16], но их изученность в базе является частичной, что связано с отсутствием комплексных лимнологических исследований (рис. 3). Преобладающая

Су бтр опич.

пояс ЮП; 0%

часть данных собрана из литературных, архивных, полевых источников.

Из рис. 3 видно, что наиболее исследованным морфометрическим параметром является площадь зеркала озера (69%) и максимальная глубина озера (72%). Это обусловлено тем, что в озерах проще провести батиметрическую съемку, чем лимнологические исследования [10]. Поэтому в глобальном масштабе число «батиметрически измеренных» озер, т.е. озер с известными средними глубинами Havg и, следовательно, объемами озерных котловин (объем озера определяется как V = A · Havg ) значительно превосходит число «лимнологически изу-

Рис. 3. Лимнологическая изученность ряда морфометрических параметров КО (рассчитанная автором на основе базы данных WORLDLAKE).

ченных». Так, на долю «батиметрически измеренных» озер приходится 3–4∙104, «лимнологически изученных» озер – 5,2–5,5∙103. Примечательно, что для КО мира характерна противоположная ситуация. Так, из 717 «лимнологически изученных» КО, содержащихся в базе WORLDLAKE, только 413 озера (или 57,6%) относятся к «батиметрически измеренным». Объяснение состоит, по-види-мому, в том, что для КО получить лимнологические данные часто оказывается проще по сравнению с батиметрическими. Аналогичная картина наблюдается, например,

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2014

Настоящая работа посвящена анализу статистических связей между морфометрическими параметрами различных типов карстовых озер в глобальном масштабе, поскольку ранее данный вопрос не исследовался. В основу расчетов положен материал базы данных WORLDLAKE, cозданный С.В. Рянжиным [8; 11; 14]. В базе впервые собраны морфометрические параметры котловин карстовых озер мира. Большой объем информации при обработке данных статистических рядов повышает надежность результатов. Всего в анализ были включены размерные морфометрические параметры 1018 карстовых озер мира: А –

для полярных озер мира, где также имеются озера карстового происхождения [12].

Статистическая зависимость количества естественных озер в глобальном масштабе (числа озер) от площади А аппроксимируется степенной функцией вида [5; 12; 13]:

n = с 1 AС 2 (1)

где n – число озер с площадью A ≥ 1,0 км2, с 1 = 156,98, с 2 = -0,28 – регрессионные коэффициенты. Таким образом, насчитывается примерно 1,6·102 КО с площадями зеркала A ≥ 1,0 км2 соответственно (КО рассматривается как единый генетический класс озер).

Вследствие недостаточной изученности ряда морфометрических параметров (рис. 3) возникает необходимость их определения по известным параметрам. Было выявлено, что морфометрические характеристики довольно тесно нелинейным образом связаны между собой. Методом

выравнивания определено, что наилучшей аппроксимацией является степенная зависимость аналогичная формуле (1):

y = a 0 xa 1 (2)

где a0 , a1 – коэффициенты, вычисляемые методом наименьших квадратов. Дополнительно рассчитывались статистические параметры, характеризующие качество моделей: коэффициент детерминации R2 , показывающий долю объясненной дисперсии функции отклика и средняя квадратическая ошибка моделей σу(х) [7]. Результаты расчетов представлены в табл. 2.

Имеющиеся значения величин R2 и σу(х) (табл. 2) позволяют сделать вывод, что наиболее надежными в статистическом отношении являются модели для расчета глубин озера. Объяснить такую хорошую статистическую зависимость ( R 2 = 0,92) можно высокой изученностью параметра (92%, по рис. 3) и легкодоступностью его измерений.

Отметим, что использовать зависимости A от V для карстовых озер следует осторожно, поскольку существуют факторы, которые оказывают дополнительное влияние на процесс образования озерной котловины. В первую очередь, это химический процесс растворения породы и пр.

Если рассматривать абсолютные значения регрессионных коэффициентов при расчете V для различных типов КО, то необходимо отметить, что они близки к значениям коэффициентов с1 = 0,0034 и с2 = 1,13 для более чем 1000 карстовых озер мира [11].

Таблица 2 Регрессионные модели между морфометрическими параметрами ( А – площадь зеркала, км2; V – объем, км3; Нmax – максимальная глубина, м; Нavg – средняя глубина, м) различных типов карстовых озер

|

типы карстовых озер |

||

|

карстовые |

Суффозион-ные |

термокарстовые |

|

A = 110,58 V 0.88 n = 210 R2 = 0,45 σу(х) = 44,35 км 2 |

A = 144,99 V 0.87 n = 50 R 2 = 0,89 σу(х) = 0,0016 км 2 |

A = 81,73 V 0.75 n = 153 R 2 = 0,76 σу(х) = 3,22 км 2 |

|

V = 0,004 А 1.03 n = 210 R 2 = 0,45 σу(х) = 0,31 км 3 |

V = 0,002 А 0.93 n = 50 R 2 = 0,89 σу(х) = 0,0016 км 3 |

V = 0,002 А 1.01 n = 153 R 2 = 0,76 σу(х) = 0,71 км 3 |

|

Н = 2,4 H 0.96 max avg n = 206 R 2 = 0,78 σу(х) = 7,43 м |

Н = 1,89 H 1.13 ma x avg n = 50 R 2 = 0,74 σу(х) = 5,22 м |

Н = 2,03 H 0.99 max avg n = 151 R 2 = 0,92 σу(х) = 2,19 м |

|

Н = 0,59 H 0.86 avg max n = 206 R2 = 0,78 σу(х) = 0,27 м |

Н = 0,69 H 0.76 avg max n = 50 R 2 = 0,74 σу(х) = 0,75 м |

Н = 0,63 H 0.84 avg max n = 151 R 2 = 0,92 σу(х) = 0,80 м |

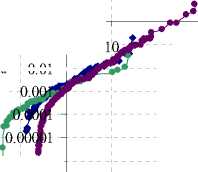

Очень важной с практической точки зрения представляется зависимость объема озера V от площади его зеркала А (рис. 4), т.к. в условиях недостатка информации для оценки объемов озер исполь- зуются различные данные по площади зеркала озера, полученные, например, в результате дистанционной съемки.

V , км

0.00001

0.001

0.1 0.1 1

0.000001

0.0000001

A , км

Термокар стовые озер а 0.01 Су ффозионные озера Кар стовые озер а

Рис. 4. Регрессионная зависимость между площадью зеркала и объемом котловины различных типов КО.

Из рис. 4 видно, что карстовые озера обладают наибольшей площадью распространения и объемом водной массы по сравнению с суффозионными и термокарстовыми озерами. Это объясняется тем, что легкорастворимые породы, которые подвергаются процессу растворения и выщелачивания залегают, как правило, на больших площадях, что в наибольшей степени, сказывается на значениях размерных морфометрических параметров. Так, например, озеро Скадарско (Skadarsko) (42,2° с.ш., 19,3° в.д.), расположенное в Албании имеет площадь распространения, равную 690 км2, и входит в десятку крупнейших по площади распространения озер мира.

Близок по природе происхождения к карсту процесс суффозии. Отличие в том, что суффозия является преимущественно физическим процессом выноса водой мелких минеральных частиц породы, без дальнейшего разрушения. Вследствие этого, суффозионные озера в отличие от карстовых озер, как правило, имеют наименьшую площадь распространения и объем водной массы (рис. 4).

Несколько большие по площади распространения по сравнению с суффозион-ными озерами являются озера термокарстового происхождения, поскольку ареалы распространения мерзлотного грунта, как правило, больше ареалов распространения выщелачиваемых пород.

Кроме того, поскольку объем озера связан с «морфометрическими параметрами вертикальной направленности», то при полном анализе основных морфометриче-

Среда обитания

ских параметров озерной котловины необходимо рассматривать среднюю и максимальную глубину озера. В частности, зная максимальную глубину несложно рассчитать среднюю глубину озера (табл. 2). Отметим также, что регрессионные коэффициенты при расчете Havg различных типов КО (табл. 2) близки к значениям коэффициентов КО мира ( С 13 = 0,63 и С 14 = 0,84) [11].

Необходимо иметь в виду, что озера карстового происхождения являются наиболее глубокими (по абсолютным, средним, средним взвешенным значениям показателей и абсолютным значениям регрессионных коэффициентов) по сравнению с суффози-онными и термокарстовыми озерами, что объясняется провальной природой происхождения котловины [2]. При этом абсолютный максимум значений характерен для суффозионных озер. Так, например, оз. Кезенной–Ам (суффозионного происхождения), расположенное в Азербайджане, имеет максимальную глубину 426 м. «Вымывная природа происхождения котловины» обеспечивает наименьшие глубинные показатели параметров. Термокарстовые озера представляются как наименее глубокие озера, из представленных типов КО, ввиду просадочной (без дальнейшего процесса растворения) природы образования в результате протаивания мерзлотного грунта.

Основные выводы

-

1. Озера карстового происхождения распространены практически на всех континентах. Наибольшее их количество отмечается на территории России: на Урале, в европейской (Поволжье, Вологодская и Архангель-

- ская области и др.) и азиатской части (Якутия), а также в зарубежной Европе (Альпы, Балканы, Карпаты и др.). Число карстовых озер в России значительно превышает аналогичные озера на всех других континентах, и максимум их распространения отмечен в умеренном климатическом поясе.

-

2. Статистические зависимости между основными морфометрическими параметрами озерной котловины имеют степенной характер. Для определения основных морфометрических показателей рассчитаны регрессионные модели по мировой базе данных WORLDLAKE для всех типов озер: чисто карстовых, суффозионных и термокарстовых. Так, например, статистически важная зависимость V от A , позволяет оценивать объем озера по известной площади, что особенно актуально на фоне мировой проблемы нехватки пресной воды.

-

3. Несколько отличная природа образования различных типов карстовых озер отражается на количественных оценках вычисляемых морфометрических параметров. Так, провальная природа образования чисто карстовых озер определяет их как большие (по площади распространения) и глубокие гидрологические объекты, в отличие от суффозионных и термокарстовых озер. Суффозионные озера, где доминирующим является процесс просадки и вымывания, являются наименьшими по площади распространения. Термокарстовые озера, образование которых связано с просадкой мерзлотного грунта, в свою очередь, в отличие от суффозионных озер, являются наименее глубокими.

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2014

Список литературы Статистические оценки основных морфометрических параметров карстовых озер мира

- Алисов Б.П. Климат СССР. -М.: Изд. МГУ, 1969. -384 с.

- Ахмедова Н.С. Особенности распространения и морфологического строения котловин карстовых озер мира/Дисс.... канд. географ. наук. -СПб., 2011. -155 c.

- Ахмедова Н.С. Классификация котловин карстовых озер мира по особенностям морфологического строения на основе кластерного анализа//Общество. Среда. Развитие. -2011, № 1. -С. 228-232.

- Богословский Б.Б. Озероведение. -М.: Изд. МГУ, 1960. -336 с.

- Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. -М.: Финансы и статистика, кн. 1, 1986. -366 с.; кн. 2, 1987. -351 с.

- Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. -СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. -630 с.

- Малинин В.Н. Шевчук О.И. О возможных изменениях уровня Мирового океана в ближайшие десятилетия//Общество. Среда. Развитие. -2009, № 2. -С. 172-180.

- Нестерова М.И. Пространственные особенности строения разнотипных озерных котловин на территории Якутии//Общество. Среда. Развитие. -2011, №4. -С. 227-230.

- Первухин М.А. О генетической классификации озерных ванн//Землеведение. -1937, т. 39. -С. 526-537.

- Показеев К.В., Филатов Н.Н. Гидрофизика и экология озер. Том I. Гидрофизика. -М.: Изд. МГУ, 2002. -276 с.

- Рянжин С.В., Ульянова Т.Ю. Географическая информационная система «Озера мира» -GIS WORDLAKE//Доклады АН СССР. Т. 370. -2000, № 4. -С. 542-545.

- Рянжин С.В. Новые оценки глобальной площади и объема воды естественных озер мира//Доклады РАН. Том 400. -2005, № 6. -С. 808-812.

- Рянжин С.В., Субетто Д.А., Кочков Н.В., Ахмедова Н.С., Вейнмейстер Н.В. Полярные озера мира: современные данные и состояние исследований//Водные ресурсы. Т. 37. -2010, № 4. -С. 387-397.

- Ryanzhin S.V. Size distribution of world lakes and rivers derived from WORLDLAKE database//4th Intern. Lake Ladoga Symposium. -Joensuu: Joensuu Yliopisto Publ., 2003. -P. 496-502.

- Наkanson L, Jansson M. Principles of Lake Sedimentology. -Berlin et al: Springer-Verlag, 1983. -316 p.

- Fisher R.A. Statistical methods for research workers. 10th ed. -London: Oliver and Boyd, 1948. -372 p.