Степень автономности образовательных организаций: мнение администрации российских школ

Автор: Худорожков Иван Владимирович, Бенкс Елена Анатольевна, Илюхин Борис Валентинович, Сербина Наталья Павловна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Эксперты, проводившие анализ результатов исследования PISA в образовательных системах стран ОЭСР, выявляли прямую корреляцию между автономностью образовательной организации и результатами ее деятельности. Экстраполяция результатов данного исследования на российскую систему образования возможна только при наличии единых теоретических подходов к пониманию смысловых единиц «автономия» и «автономия образовательной организации», а также социологического исследования, респондентами которого являются руководители образовательных организаций России. В данной статье авторы предпринимают попытку выявить основные факторы, влияющие на оценку степени автономности принятия управленческих решений руководителями школ. Анализ осуществляется на основе результатов всероссийского социологического исследования, проведенного в 2021 г. научно-исследовательским центром систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС.

Автономность, учебная автономия, автономность образовательной организации, самостоятельность, автаркия, институты гражданского общества, система управления образованием

Короткий адрес: https://sciup.org/149137089

IDR: 149137089 | УДК: 37.072 | DOI: 10.24158/spp.2021.9.7

Текст научной статьи Степень автономности образовательных организаций: мнение администрации российских школ

,

,

,

Acknowledgments: the article was prepared within the framework of the State task on the research topic “Analysis of the relationship between the effectiveness of education management at the regional and municipal levels of government and the autonomy of education systems” by the RANEPA Federal Education Development Institute. The authors are grateful to Evgeny Malevanov, Director of the Federal Education Development Institute, and Mark Agranovich, Head of the Center for Monitoring and Statistics of Education, for their support and joint work on studying one of the topical issues of modern education. The authors also thank the reviewers whose comments helped to improve the structure and content of this article.

В конце XX – начале XXI вв. Россия активно интегрировалась в международные педагогические исследования. Участие в PIRLS, TIMSS и PISA стало для отечественных школ обыденным явлением. Согласно выводам, полученным специалистами, проводившими анализ результатов исследования PISA, степень автономности школ в отдельных аспектах деятельности значимо влияет на уровень образовательных результатов в стране (чем выше уровень автономности, тем выше образовательные результаты). В этой связи интерес к проблематике обусловлен в том числе поиском эффективных подходов к повышению эффективности систем управления качеством образования.

Цель данной работы – выявление факторов, влияющих на уровень автономности образовательных организаций в Российской Федерации. Методом исследования является опрос руководителей образовательных организаций.

Для корректного сопоставления данных эмпирического исследования нами предпринята попытка определить единые теоретические походы к интерпретации автономности. Риторика изучаемой темы предполагает конкретизацию ключевых понятий «автономность» и «автономность образовательных организаций».

Термин «автономность» в Большой советской энциклопедии понимается как «система связанного регулирования, независимость одной из управляемых величин от изменений остальных управляемых величин». Для выполнения условий автономности между входящими в состав системы регуляторами устанавливаются перекрестные связи, которые позволяют стабилизовать изменения регулируемых величин при изменении одной из них, несмотря на то, что все величины связаны между собой через регулируемый объект [1].

В Новой философской энциклопедии автономность – это характеристика высокоорганизованных, прежде всего живых и социальных систем, означающая, что функционирование и поведение таких систем определяется их внутренними основаниями и не зависит от воздействия внешнего окружения [2].

В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой наиболее релевантное для нашего исследования определение автономности трактуется как самостоятельность, осуществляющаяся независимо от кого-нибудь или чего-нибудь [3].

Содержательный анализ понятия «автономность» позволил выявить в различных трактовках такие опорные слова, как самостоятельность, независимость, обособленность, которые отражают авторскую оценку изучаемого явления.

Рассмотрению понятия «автономность» уделено внимание во многих науках и междисциплинарных областях. Так, фундаментальные исследования феномена автономности проводились в психологии, педагогике, философии, истории, политологии, праве, экономике, культурологии. Содержательный анализ понятия выявил в различных трактовках такие опорные слова-маркеры, как самостоятельность, независимость, обособленность, управление. Одним из ключевых отличий автономности является декларация взаимосвязи (или интеграции) деятельности и происходящих процессов с учредителем и степенью их последующей децентрализации. Важным аспектом является интеграция понятия «автономность» с понятиями «суверенитет», «гражданское общество», «автаркия», «управление», «уровни и структура власти и государства», «социальная система».

Таким образом, уже при анализе понятийного аппарата различных научных направлений и международных школ прослеживается тенденция экстраполяции явлений автономности на различные сферы жизни общества. В каком бы контексте ни происходило рассмотрение феномена «автономность», при анализе его индикаторов необходимо учитывать весь спектр социальных, экономических и политических взаимосвязей и факторов исследуемого объекта.

В данном исследовании центральным объектом изучения стала автономность образовательных организаций, которая в Российской Федерации выведена на уровень полномочий и рассматривается как один из принципов государственной политики [4]. Реализация этого принципа связана с децентрализацией управления в сфере образования и означает существенное расши- рение автономных прав, полномочий, компетенций, а также ответственности руководства и коллективов образовательных организаций. Автономность образовательных организаций связана с приобретением прав юридического лица, разработкой устава, выработкой образовательной политики и стратегии, включая основные направления развития. Вместе с тем автономность означает одновременно отказ от директивного управления образованием [5], необходимость изменения взаимодействия школы с органами власти, которые решают задачи управления образованием и развивают взаимовыгодные отношения. Принцип автономности образовательных организаций не предполагает полной самоизоляции и свободы от государственных структур, а ориентирует на партнерские взаимоотношения с органами государственной власти, структурами общественного контроля и территориальными образовательными системами [6].

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова автономность образовательных учреждений рассматривается как предоставление самостоятельности образовательным учреждениям в разработке и утверждении учебного плана, порядка и периодичности промежуточной аттестации, системы оценок воспитанников [7].

В данном исследовании мы будем понимать данное явление как совокупность отношений между различными уровнями управления образованием, круг делегированных полномочий и степень самостоятельности принятия ключевых управленческих решений. Обязательным условием интерпретации понятия «автономность» является учет влияния различных уровней власти на принятие решений в образовательной организации [8].

Эмпирической базой для анализа послужили данные, полученные в ходе всероссийского исследования, проведенного в апреле – июне 2021 г. научно-исследовательским центром систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС. В социологическом опросе приняли участие более 10 тыс. респондентов – руководители школ из всех субъектов Российской Федерации. В целом общие характеристики респондентов совпадают с актуальными статистическими данными, представленными в открытых источниках. Согласно последним, портрет руководителя образовательной организации по стране выглядит по половому признаку следующим образом: 77 % женщин, 23 % мужчин. В проведенном ФИРО исследовании – 82 % женщин, 18 % мужчин. По территориальной принадлежности по стране: город – 44 %, село – 56 %. В исследовании ФИРО: город – 41 %, село – 59 %. Средний возраст руководителей школ по стране – 51 год, в исследовании ФИРО – 49 лет.

Методика и организационная модель исследования были едиными для всех субъектов Российской Федерации: в каждом регионе руководители образовательных организаций отвечали на вопросы анкеты, состоящей из четырех блоков. Во всех случаях анкетирование проходило на платформе CreateSurvey. После этого результаты анкетирования обрабатывались в программе SPSS Statistics.

В данной статье представлены результаты анализа самоидентификации директоров по шкале автономности, полученные в результате исследования (от 1 – не автономны, до 10 – полностью автономны). В дальнейшем представленная выборка оценки автономности была сопоставлена с личными и социально-территориальными признаками респондентов. Для анализа данных ответы были сгруппированы: от 1 до 5 в значения с низкой степенью автономностью, от 6 до 10 – с высокой степенью автономности.

Для визуализации полученных результатов данные представлены в виде столбиковых диаграмм по каждой отдельной выборке с полученными процентными долями.

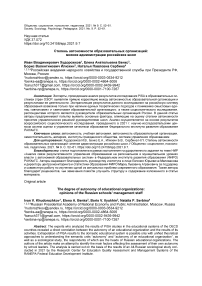

На первой диаграмме отражена связь результатов оценки автономности и пола респондента (рис. 1).

Из полученной диаграммы мы видим, что гендерный признак фактически не оказывает влияния на выбор ответа респондентами. И в мужской и в женской выборке наиболее частным ответом является уровень автономности в верхней части шкалы (ответ «5» – более 27 %).

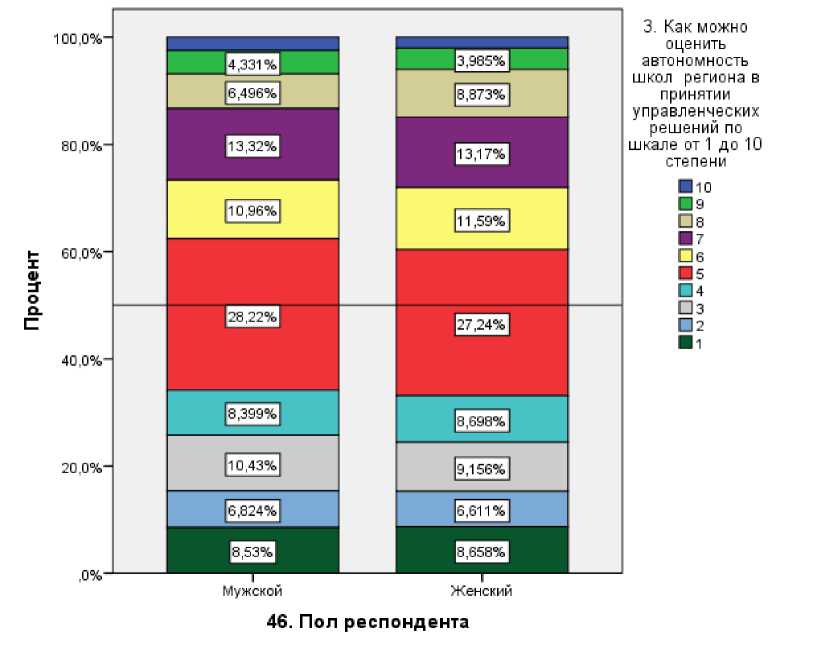

На второй диаграмме представлено сопоставление оценки автономности и возраста респондента (рис. 2).

В отличие от пола возраст респондента оказывает существенное влияние на распределение ответов. Так, чем старше руководитель образовательной организации, тем чаще даются ответы с более высокой оценкой своей автономности. Однако из общей выборки схожие ответы у групп респондентов в возрасте до 30 лет и 61–70 лет. На первый взгляд это может быть связано с возрастными особенностями категории до 30 лет. Для молодых руководителей свойственна более «радикальная» позиция по ряду вопросов, в том числе в управленческой практике. Это также подтверждается наибольшей долей выбора максимального ответа (10) среди всех групп респондентов. Стоит отметить, что возраст респондента также влияет на формальный выбор ответа. Чем старше респондент, тем чаще выбираются ответы с высокой степенью автономности. При этом только в группе «старше 71 года» наблюдается преобладание вариантов с высокой степенью автономности.

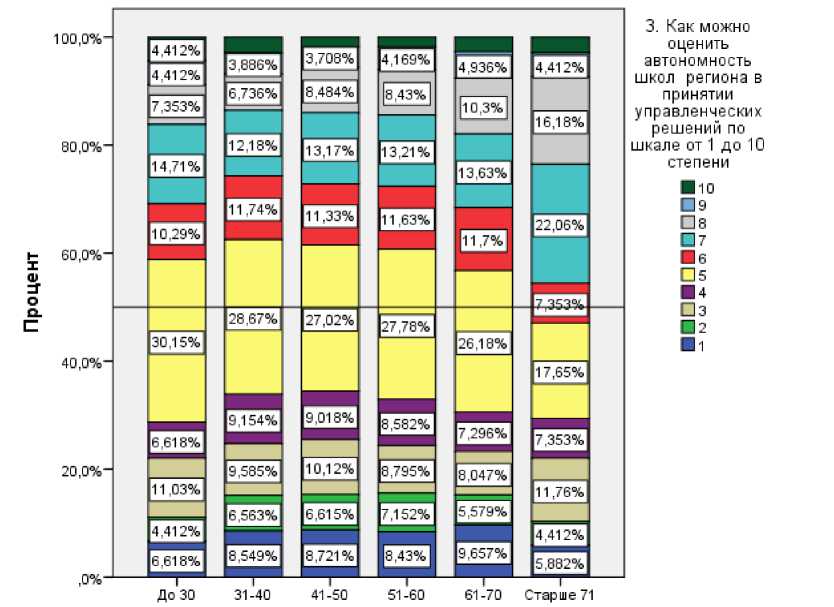

Рассмотрим детальнее связь между управленческим стажем и самооценкой автономности (рис. 3).

Рисунок 1 – Сопоставление оценки автономности и пола респондента*

<7. Возраст респондента

Рисунок 2 – Сопоставление оценки автономности и возраста респондента

* Здесь и далее рисунки составлены авторами на основе эмпирического исследования [9].

49. Общий стаж управленческой работы респондента в образовательных организациях

Рисунок 3 – Сопоставление оценки автономности и управленческого стажа

Как видно из третьей диаграммы, опыт руководителя напрямую влияет на самоидентифи-кационный показатель автономности. Чем больше стаж, тем сильнее выражено мнение о большей самостоятельности в принятии решений. При этом наблюдается прямая корреляция между возрастом и стажем респондента. Отчасти некоторые отклонения могут быть связаны с группой руководителей до 30 лет и их высокой степенью оценки своей автономности. Стоит при этом отметить, что на практике возраст руководителя и стаж не всегда взаимосвязаны.

Социально-территориальные признаки респондентов представлены на последующих диаграммах, где отражена аналитическая группировка, показывающая влияние на определение уровня автономности таких количественных характеристик, как количество обучающихся, количество школ в населенном пункте, время в пути до образовательной организации и доля обучающихся, у которых хотя бы один родитель имеет высшее образование.

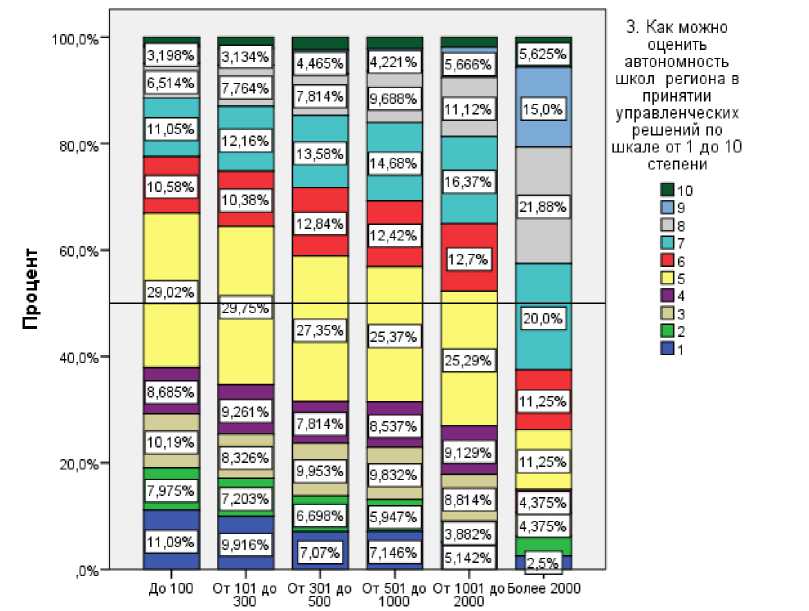

Значимая связь оценки руководителями степени своей автономности наблюдается с количеством обучающихся в образовательной организации (рис. 4).

Наибольшая степень самостоятельности указана руководителями школ, где обучаются более 2 тыс. человек. Это может быть объяснено количеством принимаемых решений в процессе управления крупными образовательными комплексами и большим количеством делегированных полномочий со стороны органов управления образованием. Еще одним условием, которое может повлиять на результаты, является отсутствие кадрового дефицита. Руководители крупных школ имеют в штатном составе большее количество заместителей, которые берут на себя многие вопросы согласования оперативных и стратегических решений с учредителем, что в свою очередь «развязывает руки» директору образовательной организации. Перспективным в этом ключе представляется сопоставление полученных данных с образовательными результатами школ для более детальных выводов исследования.

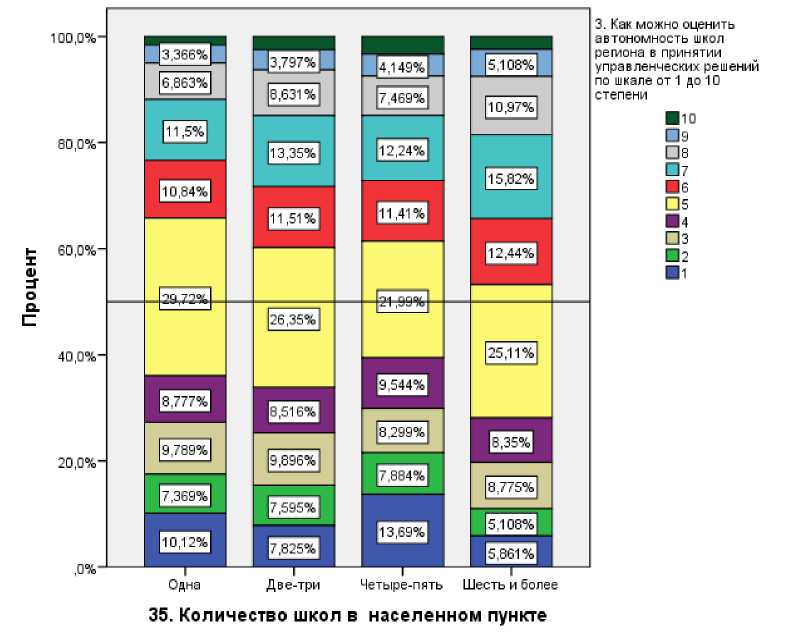

Аналогичная ситуация наблюдается с количеством образовательных организаций в населенном пункте (рис. 5).

33. Количество обучающихся в ОО

Рисунок 4 – Сопоставление оценки автономности и количества обучающихся в образовательной организации

Рисунок 5 – Сопоставление оценки автономности и количества образовательных организаций в населенном пункте

Увеличение количества школ в населенном пункте влияет на ответы респондентов в сторону увеличения доли ответов с большой степенью самостоятельности. В данном случае это может быть объяснено системой управления, в которой минимизировано так называемое «ручное» управление со стороны органов управления образованием.

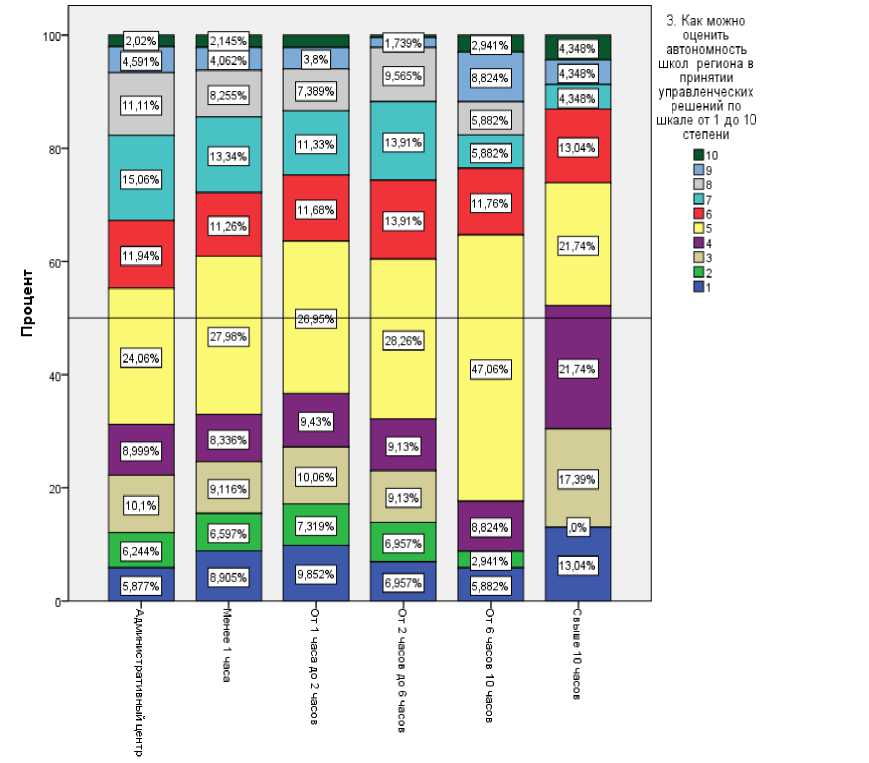

Кроме того, представляются интересными результаты, показывающие связь самооценки автономности директорами школ и времени в пути до образовательной организации (рис. 6).

34. Время в пути от образовательной организации до организации - до административного центра (общественным транспортом)

Рисунок 6 – Сопоставление оценки автономности и времени в пути до образовательной организации

Как видно из диаграммы, для школ, находящихся в административных центрах, характерна большая автономность в принятии решений (более 45 % выбрали значения выше медианы). По мере удаленности от центра субъекта РФ степень оценки автономности руководителями образовательных организаций выше медианного значения варьировалась от 40 до 30 %.

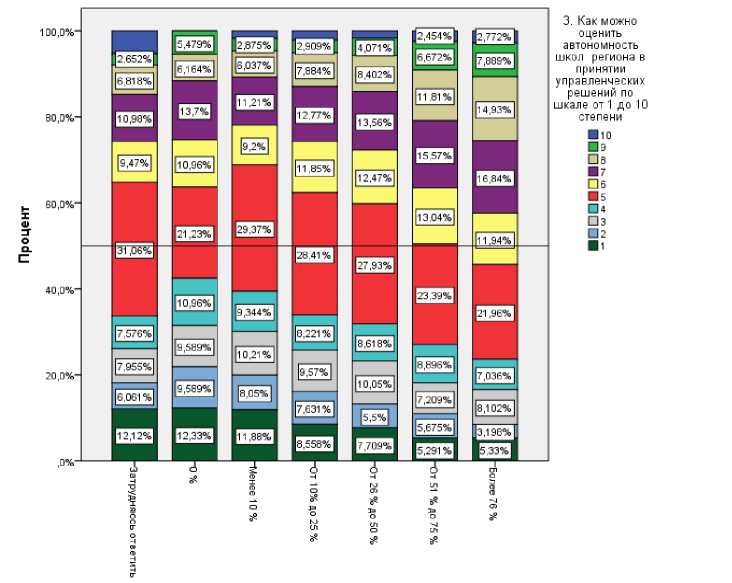

Дополнительно была проверена гипотеза о связи доли обучающихся, у которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование, и представлений директоров школ о степени их автономности (рис. 7).

Стоит отметить, что уже на начальном этапе была отмечена корреляция показателей. Так, в школах, где доля родителей с высшим образованием выше 76 %, преобладают варианты ответов с высокой степенью автономности. Незначительное отклонение от общей тенденции присутствует в группе выборки до 10 %. В целом медианное значение преодолели группы респондентов с вариантами ответов от 51 %. Полученные данные, как нам представляется, косвенно сопряжены с территориальной принадлежностью респондентов. Для многих городских школ доля родителей с высшим образованием заведомо выше в силу социально-экономических причин. Разница в оценке степени автономности для данного показателя может быть вызвана схожими обстоятельствами, что и для признака с территориальной принадлежностью.

36. Доля обучающихся в ОО, у которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование

Рисунок 7 – Сопоставление оценки автономности и доли обучающихся, у которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование

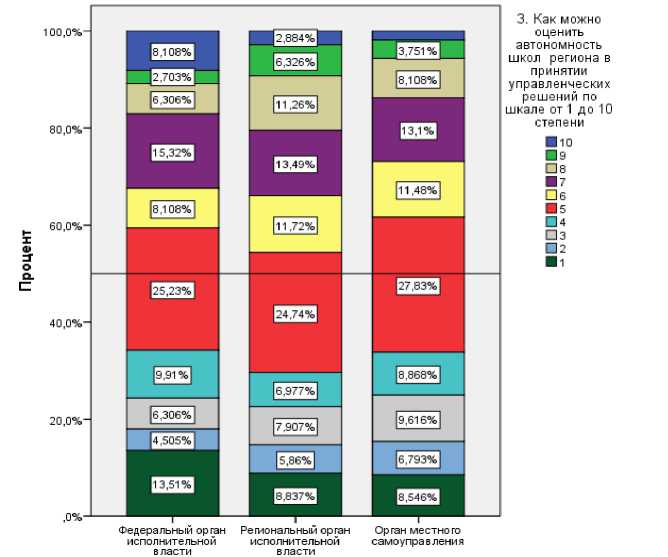

Подводя промежуточные итоги анализа, необходимо обратить внимание на сопоставление представлений руководителей образовательных организаций о степени автономности и уровня власти учредителя этих организаций (рис. 8).

31. Учредитель ОО

Рисунок 8 – Сопоставление оценки автономности и учредителя образовательной организации

Исходя из параметров данной диаграммы, интерес представляет заключение о том, что наибольшую «свободу» в принятии решений имеют руководители образовательных организаций, учредителем которых является региональный орган исполнительной власти.

Сопоставляя результаты анкетирования руководителей образовательных организаций Российской Федерации с результатами аналогичного исследования в странах ОЭСР, необходимо отметить, что по многим вопросам наблюдаются схожие позиции [10].

Подводя итог первичного анализа результатов исследования самооценки руководителей школ в Российской Федерации о степени автономности их образовательных организаций, можно констатировать следующее.

Во-первых, большинство (около 60 %) руководителей школ невысоко оценили степень автономности своей образовательной организации – от 1 до 5 из 10 предложенных баллов (низкая степень автономности).

Во-вторых, выявлены признаки, не оказывающие существенного влияния на степень автономности школ: пол респондента и учредитель образовательной организации.

В-третьих, в рамках спектра множественной корреляции среди личностных и социальных факторов, влияющих на степень автономности управленческой деятельности в образовательной организации, выступают:

– возраст директора;

-

– стаж управленческой деятельности;

-

– количество обучающихся в образовательной организации;

-

– количество образовательных организаций в населенном пункте;

-

– доля родителей обучающихся, которые имеют высшее образование.

В исследовании перечисленных показателей наблюдается «эффект масштабности», проявляющийся в высокой степени зависимости величины указанных факторов от оценки руководителями степени автономности своих образовательных организаций: чем выше показатели возраста, стажа руководителей школ, чем больше обучающихся в школе, чем крупнее населенный пункт, чем больше в нем образовательных организаций, чем больше родителей обучающихся с высшим образованием, тем выше степень автономности управленческой деятельности в образовательной организации.

В-четвертых, такой показатель, как удаленность от административного центра, в нашем исследовании он назывался «время в пути от образовательной организации до административного центра», только подтверждает эффект масштабности количественных факторов определения степени автономности школ России. Следовательно, чем ближе школа к крупному административному центру, тем выше оценка степени автономности управленческой деятельности руководителями организации.

В-пятых, по данным нашего исследования руководители образовательных организаций, учредителем которых является региональный орган исполнительной власти, обладают б о льшей степенью автономности. Однако экстраполировать этот вывод на все регионы было бы ошибочным. Дальнейший анализ данного факта целесообразно проводить через призму его детального изучения в каждом субъекте Российской Федерации, т. к. высока вероятность разнородности природы отношений образовательных учреждений и органов управления разных уровней власти.

С целью дальнейшей социальной диагностики образовательной среды перспективным представляется исследование связи уровня автономности руководителей и образовательных достижений обучающихся в российских школах.

Список литературы Степень автономности образовательных организаций: мнение администрации российских школ

- Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/bse/(дата обращения: 18.09.2021).

- Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/(дата обращения: 18.09.2021).

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2015. 944 с.

- Андриченко Л.В. Институт законодательства и сравнительного правоведения [Электронный ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/rsl01008112000/rsl01008112239/rsl01008112239.pdf (дата обращения: 05.08.2019).

- Система организации и управления образованием [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.net/10_90957_sistema-organizatsii-i-upravleniya-obrazovaniem.html (дата обращения: 28.01.2021).

- Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М., 2009. 527 с.

- Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2005. 173 с.

- Худорожков И.В., Бенкс Е.А., Илюхин Б.В. Реализация принципа автономности в образовательных организациях Российской Федерации // Перспективы науки и образования. 2021 № 4 (52). С. 523-546.

- Исследование "Автономность общеобразовательных организаций: результаты и перспективы" [Электронный ресурс] // РАНХиГС. Федеральный институт развития образования. URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/1092-issledovanie-avtonomnost-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij-rezultaty-i-perspektivy (дата обращения: 24.09.2021).

- Агранович М.Л. Ресурсы в образовании: насыщение или пресыщение? // Вопросы образования. 2019. № 4. С. 254-275.