Стратегическое региональное планирование в сфере земельно-имущественных отношений

Автор: Комаров Станислав Игоревич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством - земельный вопрос

Статья в выпуске: 7 (190), 2017 года.

Бесплатный доступ

Автор рассматривает вопросы прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов в Российской Федерации. Определяет значение планирования использования таких ресурсов в системе стратегического планирования. Проанализировав стратегии, существующие во всех регионах России, приходит к выводу о том, что разработчики региональных стратегий уделяют недостаточно внимания земельным ресурсам.

Планирование использования земельных ресурсов, селитебная структура землевладений, удельная землеемкость продукции, модель динамического мониторинга землепользования

Короткий адрес: https://sciup.org/170172906

IDR: 170172906

Текст научной статьи Стратегическое региональное планирование в сфере земельно-имущественных отношений

Изменения в земельно-имущественных отношениях, происходившие в нашей стране в последние двадцать пять лет, с одной стороны, сформировали рынок недвижимости, вовлекли в рыночный оборот земельные участки и объекты капитального строительства, породили класс собственников и арендаторов недвижимости, сделали недвижимое имущество одним из ключевых активов государства, муниципальных образований и частных землепользователей, однако рынки недвижимости пока развиваются только в крупных городах. Рынок земли и участие ее в инвестиционных процессах, несмотря на 15 лет, прошедших с момента принятия Земельного кодекса Российской Федерации, легализировавшего куплю-продажу земли, во многих регионах вообще не развит или развит слабо (см. [4]).

Все эти обстоятельства обуславливают актуальность разработки и совершенствования теоретических и методических положений управления объектами недвижимости, в том числе земельными ресурсами, на различных уровнях – от государственного до внутрихозяйственного.

При выработке и принятии управленческих решений, определении стоимости объекта недвижимости, оценке эффективности инвестиционных проектов, определении рыночной стратегии организации, оценке устойчивости землепользования – участника рынка, бизнес-планировании и т. п. требуется информационная база. Создание системы прогнозирования устойчивости землепользования на административных уровнях России – элемент такой базы.

С точки зрения государственного управления земельными ресурсами прогнозирование является частью этапа выработки управленческого решения, на котором осуществляются диагностика проблем и моделирование будущего. Для органов власти точный и обоснованный прогноз развития рынка необходим, чтобы иметь представление о процессах, происходящих на рынке, обоснованно прогнозировать налоговые поступления, по возможности предупреждать и смягчать негативные последствия падения рынков.

Для целей оценки недвижимости и инвестирования в недвижимое имущество моделирование ожидаемых денежных потоков, то есть прогноз того или иного показателя рынка, является основой метода дисконтированных денежных потоков. Предсказание финансовых временных ́ рядов – необходимый элемент инвестиционной деятельности. Суть инвестиций – вложение денег в настоящем для получения дохода в будущем – изначально подразумевает прогнозирование изменения ценности актива в будущем.

Понимание важности и необходимости прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов и землепользования обуславливает увеличение числа публикаций и диссертационных работ по этой теме.

Так, А.А. Варламов выделяет планирование и прогнозирование как функцию управления земельными ресурсами на государственном, региональном и муниципальном административных уровнях [6], отмечая, что функция планирования является начальной в системе управления и играет ведущую роль. Планирование включает 3 этапа:

-

• проведение анализа;

-

• определение перспективных направлений развития земельных ресурсов;

-

• установление способов достижения перспективного направления развития земельных ресурсов (см. [5]).

Чем бы ни занималось предприятие, оно нуждается в земле либо как в пространственном базисе, либо как в средстве производства. По этой причине состояние и прогноз развития земельных ресурсов являются сценарными условиями при составлении долгосрочного прогноза развития агропромышленного комплекса России. Под состоянием и развитие земельных ресурсов здесь понимается сложившаяся структура:

-

• доля посевных площадей в площади пашни;

-

• доля посевов зерновых культур в общей посевной площади;

-

• потенциал прироста площади пахотных земель и т. п. (см. [10, с. 77–88]).

Прогнозирование использования земель в сельском хозяйстве должно отражать все показатели, оказывающие значимое влияние на территориальную организацию агропромышленного комплекса региона: экономические, социальные, политические, природоохранные (см. [2]).

Исполнитель прогнозных работ, связанных с сельскохозяйственным землепользованием, сталкивается с проблемами, обусловленными современным состоянием сельского хозяйства страны, что затрудняет проведение прогнозных и особенно планировочных работ. К таким трудностям принято относить следующее:

-

• устойчивая отрицательная динамика развития объекта прогнозирования;

-

• отсутствие значимых предпосылок развитии сельскохозяйственного землепользования;

-

• отсутствие механизма обеспечения приоритета сельского хозяйства на землю;

-

• недостаточный акцент на проблеме развития аграрного землепользования в целевых программах развития сельского хозяйства и сельских территорий;

-

• невнимание общества к проблеме рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения (см. [3]).

Прогнозирование, хоть и является частью процесса управления земельными ресурсами, по сути, лишь фиксирует имеющиеся тенденции развития земельных ресурсов. Для решения современных задач прогнозирования развития городских территорий требуется новый подход к прогностике городской среды на основе тенденции развития конгломерата городского социума. Выделяют следующий комплекс задач:

-

1) переход от экстенсивного к интенсивному развитию сложившегося пространственно-исторического комплекса населенного пункта и создание оптимальной структуры городского землевладения (землепользования) с учетом научно-технических и эколого-экономических требований, предъявляемых к современной системе городского землепользования;

-

2) совершенствование внутренней структуры среды города (населенного пункта) на основе применения достижений научнотехнического прогресса, но уменьшение удельной землеемкости продукции и увеличение площади жилой застройки на единицу земельной площади;

-

3) снижение количества вовлеченных в производство ресурсов с одновременным обеспечением возрастающих потребностей общества посредством устранения противоречий между тактическими и стратегическими целями;

-

4) совершенствование селитебной и

- промышленной структуры землевладений (землепользования) с целью снижения транспортных потерь и транспортной усталости у людей, оптимизация транспортной сети населенного пункта (см. [11]).

В современных условиях необходимо переходить к стратегическому планированию развития территории, особенно в городах, так как на них сосредоточены интересы множества сторон. Стратегическое планирование городского развития – это необходимый инструмент стратегии городского управления. Подобные планы начали создаваться в российских городах с середины 1990-х годов. Однако слабое звено процесса стратегического планирования – отсутствие разработанной системы управления реализацией плана из-за формального подхода к его созданию (см. [1]).

Для решения этой проблемы некоторые авторы предлагают обратиться к зарубежному опыту. Модель MOLAND (модель динамического мониторинга землепользования) учитывает показатели развития территорий городов и направлена на выявление тенденций социально-экономического развития городов и регионов. Эти показатели сводятся в пять групп:

-

1) показатели окружающей среды;

-

2) показатели прилегающих территорий;

-

3) показатели транспортной доступности;

-

4) характеристики политики городского и регионального уровней;

-

5) факторы социально-экономического развития территории (см. [13, с. 88–99]).

Отдельно стоит отметить исследования, посвященные вопросам прогнозирования рынка земельных участков как системы, напрямую влияющей на использование земельных ресурсов. Прогнозирование тесным образом связано с анализом рынка (например, прогнозирование рыночной стоимости объектов недвижимости является конечным итогом любого вида анализа рынка). Существуют три отличительные особенности исходных данных для прогнозирования рынка недвижимости в российских условиях – короткий временной ряд, отсутствие достоверности данных о сделках и различие информации в обзорах рынка (см. [9]).

Принято выделять следующие особенности рынка недвижимости, непосредственно влияющие на выполнение прогнозирования:

-

• локализация;

-

• малое количество сделок;

-

• затраты, необходимые для содержания владения;

-

• высокая степень регулирования рынка законодательными нормами;

-

• капиталоемкость;

-

• цикличность;

-

• инертность.

Рынок недвижимости не является широкодоступным, он, скорее, узкопрофильный в силу специфичности объектов недвижимости и ограниченного количества продавцов и покупателей (см. [12]).

Основоположник научной школы анализа и прогнозирования российского рынка недвижимости Г.М. Стерник (см. [14]) выделяет три трудности, с которыми неизбежно сталкиваются специалисты, занимающиеся прогнозированием:

-

1) неприспособленность сложившихся методов к условиям рыночной экономики;

-

2) неприспособленность стандартных методов прогнозирования тенденций рынка недвижимости к современным условиям;

-

3) неприспособленность методов, разработанных и опробованных в странах с развитой рыночной экономикой, к прогнозированию в странах с переходной экономикой.

В статье [14] также отмечаются информационная закрытость рынка и недостаточная изученность закономерностей развития рынков недвижимости.

Таким образом, ни в одной из представленных работ по исследуемой тематике, во-первых, не анализируются система землепользования в целом и ее устойчивость, во-вторых, часто система земельных отношений или земельные ресурсы рассматриваются как некая замкнутая система, минимально взаимодействующая с внешним миром.

По мнению автора настоящей статьи, под прогнозированием и планированием использования земельных ресурсов и устойчивости системы землепользования следует понимать организуемый органами власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления процесс, направленный на прогноз состояния земельных ресурсов и системы землепользования, разработку целевого состояния системы землепользования территории соответствующего административно-территориального образования и постановку задач по достижению целей в рамках стратегий социальноэкономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. При применении такого подхода прогнозирование и планирование устойчивого землепользования будет являться частью государственного или муниципального управления земельными ресурсами, а система прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов и системы землепользования – частью системы стратегического планирования и прогнозирования в Российской Федерации.

Полагаем, что решение задач прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов возможно только во взаимоувязке с задачами долгосрочного развития страны, региона и муниципального образования, поэтому документы по прогнозированию и планированию использования земельных ресурсов должны быть связаны с прогнозной документацией более общего экономического порядка, как это делается в зарубежных странах (см. [8]).

В июне 2014 года в России был сделан важный шаг – началась разработка направлений долгосрочного развития страны в целом и ее отдельных регионов с принятием Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Закон определяет стратегическое планирование как деятельность участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленную на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

Земельные ресурсы и земельноимущественный комплекс являются важной сферой государственного и муниципального управления и играют ключевую роль для развития государства, региона, муниципального образования и общества, поскольку являются:

-

• основой суверенитета страны;

-

• территориальным базисом для размещения и функционирования отраслей экономики страны;

-

• основой для наполнения муниципальных бюджетов;

-

• основным фондом предприятий;

-

• одним из самых популярных объектов инвестирования;

-

• важнейшим имущественным активом физических и юридических лиц.

Следовательно, стратегическое планирование развития земельных ресурсов и имущественного комплекса, повышение устойчивости землепользования соответствующей территории должны быть одними из основных направлений при разработке документов стратегического планирования на государственном и муниципальном уровнях.

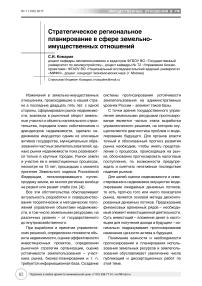

В настоящее время все регионы нашей страны имеют стратегии социальноэкономического развития. Автором настоящей статьи были проанализированы все существующие региональные документы с целью определения, насколько и

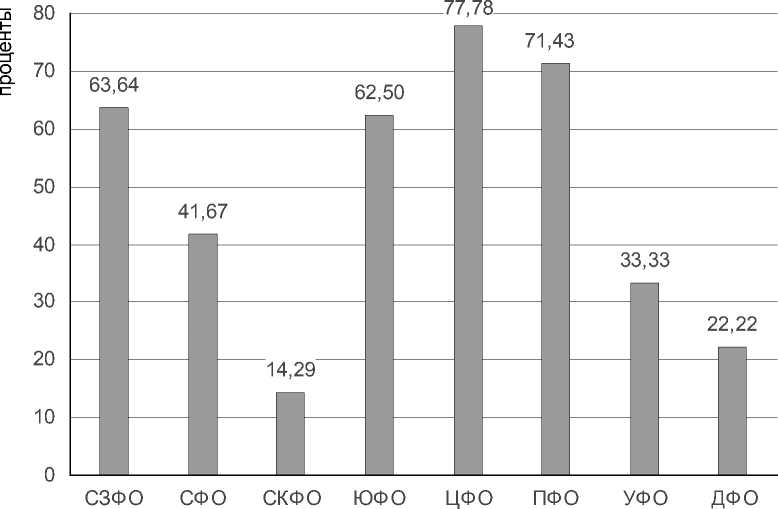

Федеральные округа обозначены:

ЦФО – Центральный; СЗФО – Северо-Западный; ЮФО – Южный; СКФО – Северо-Кавказский;

ПФО – Приволжский; УФО – Уральский; СФО – Сибирский; ДФО – Дальневосточный

Рис. 1. Количество регионов в федеральных округах, проведших анализ земельных ресурсов при создании стратегии социально-экономического развития 1

как в них отражено развитие земельных ресурсов и системы землепользования. Результаты анализа принятых и разрабатываемых региональных стратегий социальноэкономического развития свидетельствуют о том, что вопросам управления земельными ресурсами, земельно-имущественным комплексом уделяется минимальное внимание. Лишь 19 из 85 регионов (22%) включили в свои стратегии отдельный раздел, посвященный анализу существующих тенденций в сфере земельно-имущественных отношений. На рисунке 1 показано количество регионов в федеральных округах, включивших в свои стратегические документы анализ земельных ресурсов, системы землепользования или земельных отношений.

Максимальное количество регионов, уделивших внимание анализу проблем и достижений в земельно-имущественной сфере, располагаются в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. Со знаком минус следует отметить Сибирский федеральный округ, ни один из регионов которого не уделил внимания такому анализу. Это особенно важно, поскольку СФО – второй по количеству регионов округ. Следует отметить, что при составлении гистограммы, показанной на рисунке 1, мы не учитывали регионы, которые представили в качестве анализа простое распределение земельного фонда по категориям. Также отметим, что количество земель, определенное в результате анализа, не коррелирует с количеством существующих земельных ресурсов.

Выгодно в этом аспекте отличаются Республика Ингушетия, Костромская и Владимирская области.

В стратегическом документе Костромской области представлен весьма под- робный анализ существующих проблем с земельными долями на землях сельскохозяйственного назначения. В разработках Владимирской области, кроме анализа земельно-имущественного комплекса и путей его развития, имеется набор базовых критериев, по которым можно оценивать эффективность управления этим комплексом в стратегической перспективе.

В документе стратегического планирования Ингушетии подробно и откровенно описываются проблемы земельноимущественных отношений Республики, в числе которых указываются малоземелье, отсутствие единой региональной политики по использованию земельных ресурсов и непрозрачность механизмов распределения земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Но, повторимся, тщательный анализ существующих тенденций в рассматриваемой сфере, проведенный в Костромской, Владимирской областях и Республике Ингушетии, – лишь исключение.

Пренебрежение текущим положением дел весьма прискорбно, так как любое перспективное развитие, тем более на долгосрочную перспективу, будет успешным лишь в том случае, если оно опирается на углубление и усиление существующих положительных тенденций и разработку системы мер по купированию или исправлению отрицательных. Выявление названных трендов возможно в ходе проведения указанного анализа, в случае его отсутствия возникает ситуация, когда заявленные стратегические цели прямо противоположны тенденциям развития земельных ресурсов региона (см. [7]).

Вообще, составители региональных стратегий социально-экономического развития из всего арсенала видов стратегического анализа используют исключительно SWOT-анализ. Бываю случаи, когда анализ проводится ради анализа, то есть сделанные по результату SWOT-анализа выводы никак не вяжутся с выделением стратеги- ческих направлений развития. Например, в SWOT-анализе Брянской области в качестве сильной стороны выделяется наличие значительного количества пустующих земельных участков для сельскохозяйственного производства, но в дальнейшем не предпринимаются попытки решения этой проблемы.

Вследствие недостаточного внимания к анализу остаются невыявленными текущие проблемы земельно-имущественных отношений в регионах. Например, в стратегиях социально-экономического развития ЦФО лишь пяти регионов из восемнадцати содержится перечень имеющихся проблем в сфере земли и иной недвижимости. Если в документе такой перечень представлен, видно, что проблемы проработаны с учетом специфики региона и стратегические цели, которые ставит перед собой субъект Российской Федерации, направлены на их решение.

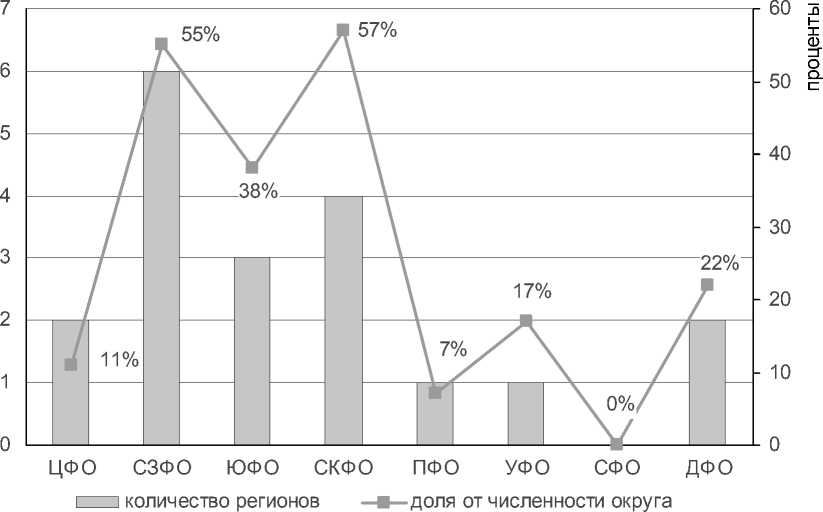

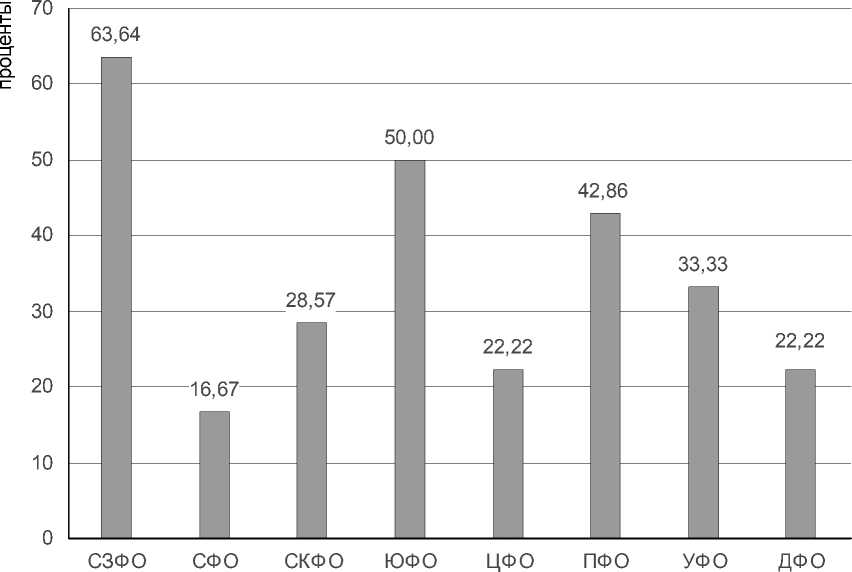

Несмотря на частое пренебрежение анализом существующего состояния, большинство российских регионов (79 из 85) включили в число своих стратегических приоритетов цели в земельно-имущественной сфере. Многие субъекты (64 процента от общего числа) включили в свои стратегии одну или две стратегические цели, связанные с земельно-имущественным комплексом (см. рис. 2). По пять субъектов наметили четыре и шесть стратегических приоритетов. В целом, можно констатировать, что более половины региональных стратегий содержат более одной стратегической цели, связанной с земельными ресурсами.

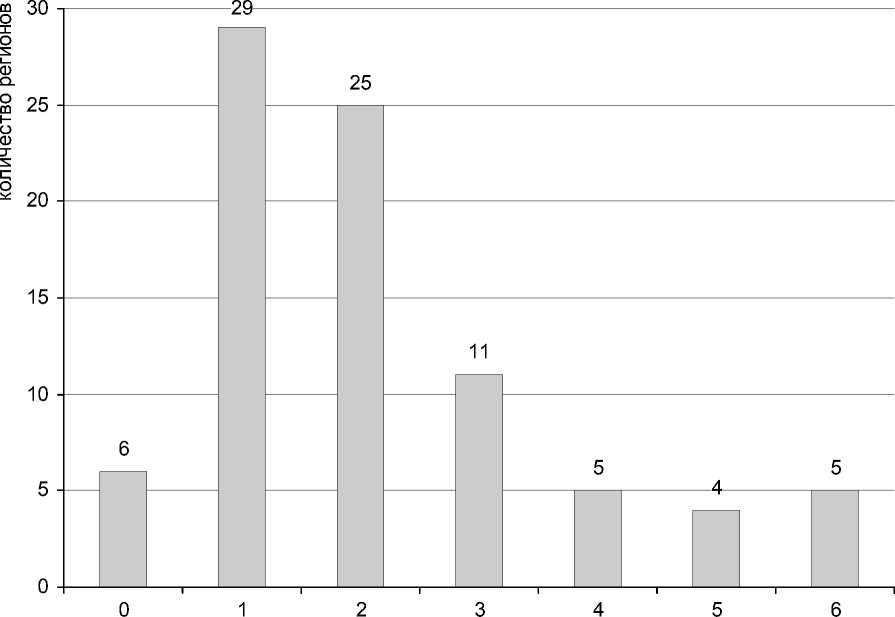

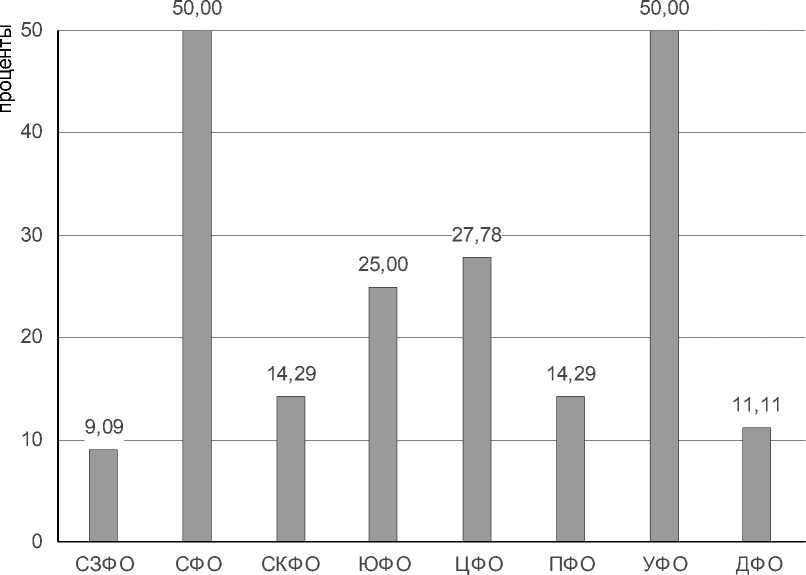

В среднем каждый регион СевероЗападного федерального округа установил 3 стратегических приоритета в земельноимущественной сфере, что на 40 процентов выше, чем в среднем по стране. Регионы Приволжского и Сибирского федеральных округов выделили в среднем по 2,1 и 2,2 стратегического приоритета, связанного с земельными ресурсами, что соответствует среднероссийскому уровню. Менее двух

количество стратегических приоритетов в ЗИО

Рис. 2. Количество регионов Российской Федерации, учитывающих земельноимущественные отношения (ЗИО) при составлении стратегий социально-экономического развития

стратегических приоритетов в своих документах стратегического планирования в среднем выделили регионы Южного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов (см. рис. 3).

Мы уже отмечали качественный анализ земельно-имущественных отношений, проведенный в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, поэтому их лидерство по количеству поставленных стратегических целей не удивляет. Можно предположить, что большинство стратегических приоритетов в земельноимущественных отношениях обоснованы с позиций ситуации существующей в регионе. Однако удивительно, что среди лидеров по количеству выдвинутых целей находится Сибирский федеральный округ, регионы которого полностью проигнорировали в своих документах аналитический раздел, посвященный недвижимости.

Максимальное количество стратегических земельно-имущественных приоритетов выдвинули Калининградская, Новосибирская и Новгородская области, а также республики Хакассия и Чувашия. Как видим, две области относятся к СевероЗападному округу, Хакассия и Новосибирская область – к Сибирскому федеральному округу. Отметим, что Чувашия – один из регионов, в котором был проведен качественный анализ существующего состояния земельно-имущественной сферы.

Теперь рассмотрим содержательную часть приоритетных направлений развития российских регионов. На момент подготовки настоящей статьи всего в региональных стратегиях социально-экономического развития указывались 182 направления стратегического развития земельноимущественного комплекса. Несмотря на различия природно-климатических,

Рис. 3. Среднее количество стратегических приоритетов в земельно-имущественной сфере в региональных стратегиях социально-экономического развития федеральных округов

социально-экономических и земельноимущественных условий в субъектах Российской Федерации, их стратегические цели очень похожи, поэтому по итогам анализа намеченных приоритетов можно объединить их в 11 укрупненных направлений (см. табл. 1).

Рассмотрим подробно, что «вкладывают» регионы России в указанные стратегические приоритеты.

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что такой приоритет, как обеспечение благоприятных условий для подключения земельных участков, предназначенных для жилищного или промышленного строительства, к инженерным сетям , указан в четверти всех региональных стратегических приоритетов в рассматриваемой области. В стратегиях 46 регионов он указан как одна из главных целей. А в Ярославской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Калмыкии эта цель стала единственной, связанной с земельноимущественными отношениями.

Достижение указанной цели увязывает- ся с реализацией региональных программ содействия индивидуальному и многоквартирному жилищному строительству, а также с осуществлением крупных инвестиционных проектов, например создание транспортно-логистического комплекса в Брянской области.

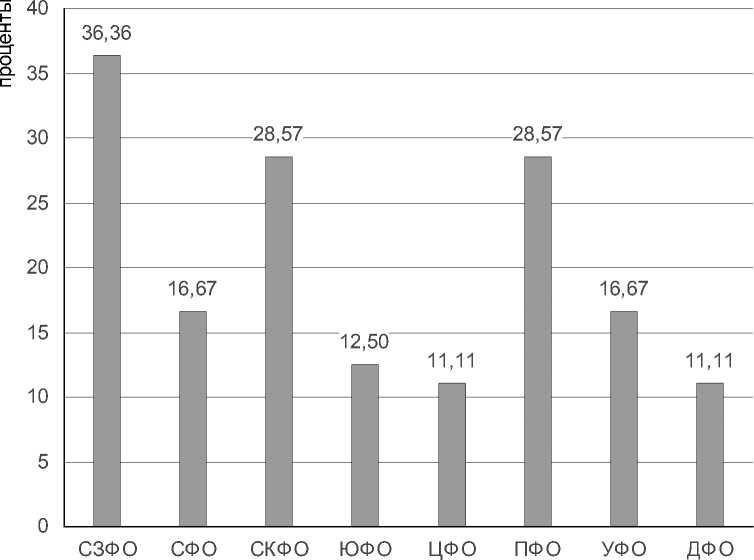

Максимальное внимание этому направлению развития земельно-имущественного комплекса уделяют регионы ЦФО (78 процентов от всех субъектов округа включили эту цель в свои стратегии социальноэкономического развития) и ПФО (10 из 14 регионов). Это вполне объяснимо, так как именно в этих двух округах выполняется 46 процентов от всего объема строительных работ во всей стране. Минимальное внимание обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой уделяют субъекты ДФО (см. рис. 4 на с. 91).

Отметим, что установление стратегической целью «обеспечение предоставляемых земельных участков инженерной инфраструктурой» имеет косвенное отношение к развитию и охране земли как основы жизни и деятельности народов Рос-

Таблица 1

Основные стратегические приоритеты в земельно-имущественной сфере субъектов Российской Федерации

На втором месте по популярности среди основных стратегических целей российских регионов в сфере земельных отношений является повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Важность этого направления развития указали 29 регионов. Вполне естественно, что к улучшению сельскохозяйственных земель стремятся регионы с развитым агропро- мышленным комплексом: Алтайский край, Новосибирская область, Чувашия, Волгоград, Мордовия, Владимирская область и другие. Лидерами по упоминанию этого приоритета в разработанных стратегиях стали не только регионы Южного и Приволжского федеральных округов, входящие в аграрный пояс страны, но и субъекты Северо-Западного федерального округа, в котором внимание на повышение плодородия земель обратили все территории, за исключением Республики Карелия, Архангельской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга (см. рис. 5).

Рис. 4. Доля регионов федеральных округов, указавших в качестве стратегического приоритета «обеспечение предоставляемых земельных участков инженерной инфраструктурой»

Рис. 5. Доля регионов федеральных округов, указавших в качестве стратегического приоритета «повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

Двадцать один регион Российской Федерации поставил своей стратегической целью упростить процедуру предоставления земельных участков из числа находящихся в собственности региона. Под упрощением процедуры регионы понимают сокращение сроков и количества необходимых документов и согласований. Правда, стоит

Рис. 6. Доля регионов федеральных округов, указавших в качестве стратегического приоритета «упрощение процедуры предоставления земельных участков»

отметить, что в основном в стратегиях эта цель ставится применительно не ко всем участникам земельно-имущественных отношений, а только к участникам приоритетных для региона инвестиционных проектов. Основное внимание этой стратегической цели уделили регионы УФО и СФО (по 50 процентов от каждого округа), в меньшей степени – субъекты СЗФО (см. рис. 6).

Пятая часть регионов России в качестве стратегического приоритета указывают повышение эффективность управления земельными ресурсами. В подавляющем большинстве стратегий, в которых упоминается эта цель, она просто декларируется, без дополнительных пояснений. В редких регионах включение в стратегию этого приоритета дополняется перечислением проблем управления земельными ресурсами. Один из таких регионов, Москва, как основную проблему выделяет сохранение в собственности города различных объектов, без социально-экономической оценки эффективности их использования, и раздробленность управленческих структур, отвечающих за реализацию земельноимущественной политики. Приоритет «повышение эффективности управления земельными ресурсами региона» – первый из рассмотренных, который включили в свои стратегии менее половины субъектов каждого федерального округа (см. рис. 7).

Полтора десятка регионов предполагают сосредоточиться на увеличении количества участков, вовлеченных в рыночный и хозяйственный оборот . При этом регионы трактуют эту цель по-разному. Так, например, Приморский край и Иркутская область видят главной целью увеличение доли сельскохозяйственных земель, используемых по назначению, а в Брянске ставят приоритетом стратегии просто увеличение на 40 процентов количества вовлеченных в рыночный оборот земельных участков.

Более всего этим вопросом обеспокоены субъекты ЦФО (7 из 18), что объясняется, во-первых, земельным дефицитом, во-вторых, высокими ценами на земельные участки. Среди регионов УФО и ЮФО ни один не указал этот приоритет в своей

Рис. 7. Доля регионов федеральных округов, указавших в качестве стратегического приоритета «повышение эффективности управления земельными ресурсами региона»

стратегии. Эти же регионы не отметили среди стратегических целей совершенствование государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН). ГКН видится областям, обратившим на него внимание, главным информационным источником о земельно-имущественном комплексе подведомственной территории. В стратегии Белгородской области ставится цель улучшения регионального компонента кадастра недвижимости для совершенствования процесса оформления прав на объекты недвижимости, более точного прогнозирования поступлений в бюджетную систему, а также создания благоприятных условий для населения в ходе пользования и распоряжения объектами недвижимости, находящимися в их собственности.

Стратегическая цель Смоленской области – поставить кадастр на службу девелопменту, обеспечив кадастровыми данными с электронной «инвестиционной картой», включающей данные об инфраструктурной обеспеченности участков и о собственниках земель.

В стратегии Воронежской области не указываются направления использования кадастровых сведений, просто ставится цель достичь в ближайшее время 100 процентов учета в кадастре недвижимости земельных участков и объектов капитального строительства.

Во всех этих подходах к кадастру недвижимости он не рассматривается как ключевая информационная система о земельных участках, об объектах капитального строительства и т. д., как система, с помощью которой возможно обеспечивать пространственную, юридическую и экономическую устойчивость землепользования, система информационного обеспечения управленческих решений в сфере земельноимущественного комплекса.

К стратегической цели совершенствования ГКН по смыслу примыкает создание региональной системы учета недвижимого имущества, находящегося в региональной и муниципальной собственности. Такая система должна содержать максимально подробную информацию об указанных объектах недвижимости, что приведет к большему поступлению арендных и иных платежей в региональный и муниципальный бюджеты. О необходимости подобной системы в своих стратегиях социальноэкономического развития заявили двенадцать регионов (25 процентов в Поволжском и 27 процентов в Северо-Западном федеральных округах).

Регионы, которые выделили в качестве стратегического приоритета развитие ГКН, также обозначили в качестве цели развитие земельного рынка , при этом каждый из обративших на него внимание регионов ставит разные задачи, которые необходимо решить для развития этого рынка.

Так, во Владимирской области для этой цели намереваются завершить приватизацию земельных участков под объектами капитального строительства, находящимися в частной собственности, и завершить процесс выдела земельных участков в счет земельных долей, полученных гражданами в результате приватизации сельскохозяйственных предприятий. В Воронежской области тоже стремятся навести порядок в сфере выдела земельных долей, но для этого ставится задача оформления невостребованных долей в собственность сельских поселений. В Костромской области собираются применить весь комплекс административных и экономических мероприятий для решения проблемы земельных долей, а власти Курской области видят задачу повышения активности земельного рынка в совершенствовании нормативной правовой базы.

Удивительно, но ни один из регионов ЦФО и ЮФО не ставит своим приоритетом развитие земельного рынка.

Автор настоящей статьи нисколько не умаляет значение для экономики страны проблемы невостребованных земельных долей, однако в условиях ожидаемого перехода к налогу на недвижимость имеет смысл вести разговор не о стимулировании рынка земельных участков отдельного разрешенного использования, а о выстраивании прозрачной, понятной внутренним участникам и внешним инвесторам системы региональ- ного рынка недвижимости, о принятии мер по его регулированию, разработке инструментов для стимуляции активности в особо важных для региона сегментах.

Чуть более 5 процентов регионов России выделили среди основных стратегических приоритетов улучшение системы территориального планирования .

Совершенствование территориального планирования в стратегиях областей привязывается к застройке земельных участков и реализации важных инвестиционных проектов, видя его (совершенствование) в следующем:

-

• эффективное решение вопросов зонирования;

-

• выбор приоритетных территорий;

-

• определение принципов организации землепользования;

-

• урегулирование правового статуса земель;

-

• разукрупнение территории;

-

• прокладка необходимых базовых коммуникаций.

Все эти меры должны привести к улучшению делового климата. Складывается ощущение, что территориальное планирование рассматривается не как комплексный и важный инструмент, способный определить развитие региона на многие годы вперед, а как частная история для реализации конкретных, пусть и важных для региона, инвестиционных проектов.

Завершая анализ основных стратегических направлений развития земельноимущественных отношений в регионах России, отметим, что лишь Белгородская область и Чеченская Республика отметили среди них проведение землеустройства земель сельскохозяйственного назначения , хотя проведение землеустроительных мероприятий с привлечением региональных средств способно стать сильным инструментом для подъема сельского хозяйства и повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель.

По итогам анализа стратегий российских регионов в сфере земельно-имущественных

|

ф 0 з- О S Ф Q. S о и X £ о |

со СУ 0) о о е |

го о х _ о го $ го го 5 S 1й У s ф * о к о >- О ф 8 а° £ о о О 8 §*ф Ф ф g о Ц Ф о Ф 3 т L сп ГО Ф О Ф ГО У О- О S го EZ EZ т Ц |

6 т го го го £ ф 1- го о т О X _ Го ГО 00 го ф 8 >< О О ь го У ф т о ф го g т ф о т s ф ф го го о g s ГО 00 Т 00 о ф ф го о о О Ф ф 00 Го Ф СП | X Q. с 5 о Ф ф У 2 го т Го Оф У о > >, т От |

88 go О ф S су О s со т ± Ото О- Ф о s m I о ф £ У ц о |

|

8 £ о £ ф ф е ф 1 |

8 ф о о ГО 00 _ £ 5 |& 5 ?■§ ф >,)S 2 х % f 8 х 5 О л 3 5 0 Ф Го ф 2 О. го Ф т го b ф g ^ ш 2 о g g ф о_тг с о ст 3 ^° Т О- ф ш Ф Ф Т X Оф гот ю ф т X ф От > т |

tn ' 8 & ф 8 со S го ГО ф 2 О 5 ф ф со ф * го g £ § §а а а» 8 го С т го ф s с ф Т >Т ф т ТО го Ф т т т ТО. Ф со Ф ф су Оф Т S ° О От Ст |

ф 4 ° Ф Н ГО со v >< го ГО ф со Го X го £ ц го го го ф s с ф S >Т ф т ГО О Т СП Ф т IT ТО. Ф со Ф ф су ФХ со Р 5 О О Os От |

т 5 ф сп ф I го j о h О 5 5 ц го у ф а § ° а о о го ь о о Т ® О го ГО I ф СП X -П ф о СП -П ГО ф 1- 5 S " 8 а - Ф а ^о ого ф О ф 2 Т 00 Т S -8- Ф s Н СП го 3 о >го о c ° | х го ф ^5 8g 88 g q СП ГО Т X го 2 о 2 а 8 8 ф ф Е Ф ф т Ф го Оф OS 2 g От 02 > т От |

|

о § § Й о £ g 8 £ sal о |

см |

со |

см |

см |

|

go 5 §§§о£| I I 1 1 5 ф § ф о 9 S Ф о S Ф $ £ 9-о ф н Е |

н т |

ф |

н т |

0) |

|

>5 е |

т СУ н ф |

6 Т ф су с ф су О СО |

т X |

X О- СУ со 0) су о ^ |

|

-П фо ГО ш X „ ГО О Го $ Т ГО Т ГО О. ГО о § т ° “ Ф но. о h й о о. Т g S о н ь 3 о о. о >, о 1- 2 ГО > О s 5 8 §яе 5 Я X О О о го о 4 Я т « го g го Ф ф ГО ф £ о ф 2 т го 00 ф ф Ф о И 2 И к 5 О- о о о го к EZ От EZ т Ц |

О Т -0 ГО О

X Фо 1 2 т о го ф >т о - го I Т ° ш Ф $ 5 & 8§т го о го го ф н а О о>о ГО ф Т О Ф gig

2 § ф >го § го X о о Ф Ф ГО От Я Го ф го I й | О го ф ® ш о о §- ф т о ц ф О 1 О Го 3 0-0 2 I о § Го го Й S п Я О- О ф Я >Т 00 2 ГО ф Ян о. g 2 о о о § | О о ^ > >. т От С т |

СУ н о н о 0) со 0) о С |

-П ФО >1© го х „ о о Ф о Я Оо т ф Т с 1_ о. -0 О ,т ГО н Я ГО ф ф ГО

а н ё18 у Оф го | ЯГО о о 2

8 =1 аь 1,: g О g- о 3 ш ф § s I У Sas а$8 5 ЗОЯ го88 О- О О Ото; 9 Ф н О От О т ц 0 Ц о |

|

° Ф Н ГО 8 а _0 X ф 8 СО v S го Ф >Т ф 5 2 CD ф со Го * к 2 а § ОЙ о а» у го 5 ф т ф s ф ф Го >т ф т ГО О т Ф Ф Го IT ТО. Ф со CD ф СУ Оф Т $ о о От От |

00 ' Н ГО * О 5 g со v >< го о ф го Я н го 2 ф X Го ф ф го Го Ойо ” 8.» У £ ст Го го ф ф s о 5 i S >Т ф т 5 фф зго | 8 8 8 О о Р О s С т в |

СО X 5 со т 0) 0) q СО СО СУ X Й -0 >т о 2 0 Ц ф О- ф 8. Яго о. тт о ф- & ф т то. т го оф ой От > >, |

6 О го" 2 о о о о ^’го X -П С1 0) S 85 8 2 S q со Т X 5 00 Т X т _0 q т 0) т |

|

СМ |

см |

см |

|

|

н 0) т |

т |

н т |

н 0) т |

|

о EZ |

05 |

X о |

т н со 0) С[ т |

отношений можно составить «портрет» типичного субъекта Российской Федерации каждого округа. Результаты сведены в таблицу 2.

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время вопросы развития земельно-имущественного комплекса в региональных стратегиях недостаточно проработаны. По нашему мнению, при разработке стратегических документов регионального уровня необходимо выделять отдельный раздел, в котором в комплексе рассматривается развитие земельных ресурсов региона, рынка недвижимости в связи с другими отраслями экономики. Для создания подобного раздела необходима отлаженная работа системы прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов и недвижимого имущества региона.

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы.

-

1. Прогнозирование и планирование устойчивого землепользования должно являться частью государственного или муниципального управления земельными ресурсами, а предлагаемая система прогнозирования и планирования устойчивого землепользования – частью системы управления земельными ресурсами.

-

2. В последние годы необходимости прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов и устойчивости землепользования часто уделяют внимание и российские ученые в своих публикациях. Но при этом ни в одной из проанализированных в настоящем исследовании публикаций, во-первых, не рассматриваются система землепользования и ее устойчивость, во-вторых, зачастую система земельных отношений или земельные ресурсы рассматриваются как некая замкнутая система, минимально взаимодействующая с внешним миром.

-

3. Для эффективного и гармоничного развития регионов нашей страны в целом и их земельно-имущественных комплексов в частности необходимо не просто выделение и осмысление существующих рыночных трендов, необходимо понимание действий, которые будут способствовать формированию желаемого будущего. Составление перечня требуемых действий возможно лишь после того, как образ будущего будет сформирован, а для достижения этой цели необходима качественная прогнозная информация.

На наш взгляд, решать задачи, стоящие перед системой прогнозирования и планирования устойчивого землепользования, необходимо во взаимоувязке с задачами долгосрочного развития страны, региона и муниципального образования. Для этого документы по прогнозированию и планированию использования земельных ресурсов, в том числе по прогнозированию и планированию устойчивого землепользования, должны быть связаны с документацией стратегического планирования, предусмотренными отечественным законодательством.

В результате анализа принятых и разрабатываемых региональных стратегий социально-экономического развития приходится констатировать, что вопросам управления земельными ресурсами, земельноимущественным комплексом уделяется минимальное внимание. Развитие земельных ресурсов и объектов недвижимости не получило достойного места в большинстве стратегий социально-экономического развития регионов Российской Федерации. В большей части стратегий рассмотренных регионов отсутствует отдельный анализ земельных ресурсов и сложившихся имущественных отношений в регионе, проблемы, с решением которых должно быть связано достижение стратегических целей, не выделяются. Основное внимание земельноимущественному комплексу, уделяемое регионами в рамках существующих стратегий, фокусируется на проблемах выделения земельных участков и обеспечения их инженерными коммуникациями, особенно земельных участков под жилищное строительство.

Список литературы Стратегическое региональное планирование в сфере земельно-имущественных отношений

- Белкина Т. Д. От стратегического планирования к стратегическому управлению городами: проблемы и решения//Проблемы прогнозирования. 2014. № 6.

- Брыжко В. Г. Направления совершенствования прогнозирования аграрного землепользования Пермского края/В. Г. Брыжко, А. А. Пшеничников//Аграрный вестник Урала. 2010. № 5.

- Брыжко В. Г., Пшеничников А. А. Проблемы прогнозирования использования земель сельскохозяйственного назначения//Фундаментальные исследования. 2015. № 12-6.

- Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости: учебник/А. А. Варламов, С. И. Комаров. М.: Форум, 2015.

- Варламов А. А. Управление земельными ресурсами: электронный учебник/А. А. Варламов, С. А. Гальченко, М. А. Смирнова, Д. А. Шаповалов, С. И. Комаров. М.: Государственный университет по землеустройству, 2014.