Структура диагностической модели готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста

Автор: Лазарева Мария Васильевна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Образование в сфере культуры

Статья в выпуске: 2 (28), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается структура диагностической модели готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста. Делается вывод, что структура диагностической модели включает в себя три взаимосвязанных компонента: психологический, теоретический, практический, ведущим компонентом выступает психологический, а его основой является профессиональная направленность (потребности, мотивация, педагогические ценности и др.).

Образование в сфере культуры, структура, компоненты, диагностическая модель, интегрированные занятия, дети дошкольного возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/14488755

IDR: 14488755

Текст научной статьи Структура диагностической модели готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста

СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматривается структура диагностической модели готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста. Делается вывод, что структура диагностической модели включает в себя три взаимосвязанных компонента: психологический, теоретический, практический, ведущим компонентом выступает психологический, а его основой является профессиональная направленность (потребности, мотивация, педагогические ценности и др.). Ключевые слова: образование в сфере культуры, структура, компоненты, диагностическая модель, интегрированные занятия, дети дошкольного возраста.

The article deals with the diagnostic model of determining the readiness for integrated teaching. The structure ofthis model includes psychological, theoretical and practical components. The first one playing the leading role is based on professional needs, motives, pedagogical values ofa nursery teacher, etc. Keywords: structure, components, diagnostic model, integrated lesson, preschoolers.

Сложность и многогранность деятельности дошкольных учреждений на современном этапе обусловливают особые требования к уровню профессионализма воспитателя, предполагают высокий уровень личностного развития педагога, наличие у него глубоких знаний и разносторонних умений в различных областях. Поэтому важным направлением современной педагогической науки является поиск средств, обеспечивающих процесс становления личности педагога, призванного быть носителем гуманистических ценностей, духовнонравственных качеств и высокой педагогической культуры, умеющего ориентироваться в инновационных процессах, происходящих в теории и практике дошкольного образования.

Важнейшие аспекты проблемы профессиональной подготовки воспитателей нашли отражение в работах Т.С. Комаровой, Л.В. Компанцевой, Г.П. Новиковой, Л.Г. Семушиной, Л.В. Поздняк, О.С. Ушаковой, В.И. Ядэшко и др. Исследование особенностей профессиональной подготовки специалистов дошкольного профиля осуществлялось во многих направлениях: определение про-фессиограммы будущего специалиста (Е.А. Панько, Л.В. Поздняк, Л.Г. Семушина и др.), формирование готовности студентов к профессиональной деятельности (С.В. Громакова, Л.И. Разборова, Т.А. Зотеева, Г.Х. Яворская и др.), формирование педагогических умений О.В. Горбова, О.В. Драгунова, И.Ю. Ерофеева, У.Ш. Ибрагимов, М.А. Коварда-кова, Л.Ф. Самборенко, Н.М. Яковлева и др.) и некоторые другие. Наметилось и развивается такое актуальное направление, как подготовка педагогов к инновационной деятельности, что вызвано необходимостью адаптации к быстро меняющимся условиям педагогической работы в дошкольных учреждениях. Нами поддерживается стратегия профессионального образования, сущность которой заключается в переходе от узкопрофессионального, прагматического подхода к широкому, личностно-ориентированному образованию на культурологической основе.

Личностное развитие будущего педагога как доминантный компонент профессиональной подготовки подробно исследовано в работах многих исследователей (О.А. Абдуллина, М.Я. Виленский, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, А.М. Щербаков, В.И. Ядэшко и др.).

В многочисленных исследованиях по подготовке педагогических кадров ясно выражена позиция авторов по отношению к современным тенденциям в структуре этой подготовки. Например, в исследованиях О.А. Абдуллиной выделены два аспекта подготовки: общепрофессиональное и личностное развитие специалиста, при доминирующей роли последнего. Автор справедливо связывает профессиональную компетентность с зависимостью от личностных качеств, культуры будущих педагогов. Данная точка зрения адекватно отражает процессы гуманизации и гуманитаризации, происходящие в системе высшего образования.

Система подготовки специалиста к педагогической деятельности, по мнению современных исследователей Л.Г. Арчажниковой, Е.А. Левановой, В.И. Ядэшко и других, должна опираться на комплекс требований к нему, выраженный в понятии «готовность к профессиональной деятельности». Готовность к педагогической деятельности не исчерпывается определенной суммой специальных знаний и умений, а трактуется указанными выше авторами широко, то есть рассматривается как психическое новообразование, а также как важная цель деятельности вуза и один из конечных результатов этой деятельности.

Анализ моделей готовности воспитателей к осуществлению педагогической деятельности, разработанных различными авторами, показал, что обязательным компонентом в них являются педагогические умения. Поскольку понятие «умение» в научной литературе трактуется неоднозначно, необходимо обосновать выбор интерпретации этого понятия. Практически все исследователи, изучавшие и изучающие педагогическую деятельность и подготовку к ней, трактуют педагогическое умение как сложное действие. В науке существует понимание умения как начальной стадии формирования навыка, при этом на основе «первичного умения» образуется навык, выступающий по отношению к данному умению как действие, осуществляющееся на более высоком уровне (Е.Н. Кабанова-Меллер, К.Н. Корнилов, А.М. Левитов).

Педагогические умения относятся именно к таким сложным действиям. Они выступают как связанные между собой действия, представляющие собой своеобразный сплав теоретических знаний и практических действий, которые носят сознательный творческий и обобщающий характер, дающий возможность специалисту действовать в новых для него условиях. Такая трактовка понятия «педагогическое умение» больше всего соответствует нашему пониманию сущности этого феномена.

Особенности педагогических умений изучались специалистами в области педагогики и психологии, а именно: О.А. Абдуллиной, Б.Г. Ананьевым, Ф.Н. Гоноболиным, Н.В. Кузьминой, С.Л. Рубинштейном, В.А. Сластениным, Л.Ф. Спириным, А.И. Щербаковым и др. Применительно к специалистам дошкольного профиля педагогические умения рассматривали О.В. Драгунова, И.Ю. Ерофеева, М.А. Кавардакова, К.Е. Прахова, Л.Г. Семушина, Л.Ф. Сам-боренко и др.

Начиная с 90-х годов XX века в качестве одной из заметных инноваций называют интегрированное обучение. Нами разработана и реализована диагностическая модель готовности педагогов к интегрированному обучению на основе концептуальной модели. Последняя опирается на положение о том, что интегрированное обучение базируется на дидактическом синтезе, предполагающем максимально эффективное использование познавательного и воспитательного потенциала в развитии детей дошкольного возраста на основе единства чувственного и рационального, формирование целостных представлений об окружающем мире в их взаимосвязях и взаимозависимостях. Интегрированное обучение опирается на глубокие истоки интегрированного, личностно ориентированного, гносеологического, культурологического, аксиологического, деятельностного, системного и других подходов при ведущей роли первого. Использование этих подходов к интегрированному обучению дошкольников представляет собой процесс, взаимосвязанный и взаимодополняющий различные его стороны.

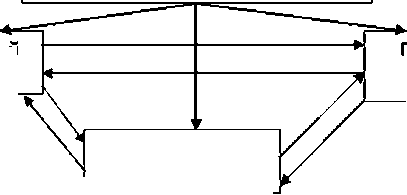

При этом мы опирались на работы в области подготовки к инновационной деятельности отечественных (В.В. Загвязинский, Н.И. Лапин, А.Г. Кругликов, Н.В. Кузьмина, М.М. Поташник, А.И. Пригожин, В.А. Сластенин, В.С. Толстой и др.) и зарубежных (М. Барер, В. Браун, Э. Роджерс, К. Пэвитт, У. Уолкер и др.) исследователей, учитывали особенности профессиональной подготовки воспитателя (М.А. Кавардакова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Л.В. По-здняк, П.Г. Саморукова, Л.Г. Семушина, Т.Н. Таранова, И.В. Штых, В.И. Ядэшко и др.). Диагностическая модель готовности педагогов к проведению интегрированных занятий представлена ниже на рис. 1. Она включила три основных компонента: психологический (личностный), теоретический (когнитивный) и практический (операционально-деятельностный). При этом ведущую роль играл психологический компонент, так как именно он (профессиональная направленность, мотивационно-ценностная, эмоциональная сферы личности) определял развитие других компонентов, обусловливал совершенствование педагогического мастерства.

Готовность к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста

Психологический

компонент

Теоретический компонент

Практический компонент

Качества личности - потребности в совершенствовании педагогического мастерства: - профессиональный интерес к инновационным технологиям;

-

- педагогическая рефлексия; - творческая активность

Знания:

-

- о принципах обучегмя допжолымков;

-

- о традиционном занятии как целостном педагогическом процессе;

-

- о методике проведения занятий разных типов и видов;

-

- о взаимосвязи содержания разных разделов программы

Педагогические умения:

-

- анализировать традиционные занятия;

-

- конструировать и проводить одновидовые, комплексные, тематические занятия;

-оценивать эффективность проведенных занятий и осуществлять коррекцию

Качества ли'ности: -положительное отношение к интегрированному обучению как к инновации; -потребности в освоении технологии интегрированного обучения; - критическое отношение к внедрению интегрированного обучения; - пред в ление г ворческои сжг юности в освоении интегрированного обучения

Знания:

-о пртципах интегрированного обучения дошкольников;

-

- о награвлениях, уровнях, функциях интегрированного обучения;

-о специфике интегрированных занятий (критериях

интегрированности);

-

- об алгоритме разработки интегрировенного занятия как целостного педагогического процесса

Педагогические умения:

- находить общие и различные признаки традиционных и интегрированных занятий на основе срав wire ль ног о анализа:

-

- анализировать интегрированные занятия, выделяя существенные признаки;

-

- конструировать ттегрировсиные занятия с равными способами интеграции на основе алгоритма, проявляя творческую инициативу;

-

- оценивать эффективность интегрированных занятий и грамотно осуществлять коррекцию

-

Рис. 1. Диагностическая модель готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста

Теоретический компонент обусловливает содержание практического компонента и влияет на личностный компонент, так как невозможно формировать положительное ценностное отношение к инновационной технологии в условиях недостаточной информированности. Практический компонент предполагает наличие умений, проверяющих достоверность и профессиональную ценность полученных знаний об интегрированных занятиях, и стимулирует познавательные интересы, потребности и мотивационную сферу в целом. При этом каждый компонент представлен двумя блоками: инвариантным и вариативным. Выделение блоков обусловлено точкой зрения на особенности обучения в условиях интенсивного увеличения информации и быстро обновляющегося знания (И.А. Володарская, О.Я. Кабанова, И.П. Калашина, И.П. Решетова, Н.Ф. Талызина и др.). Она заключается в необходимости логического анализа предметного знания, позволяющего увидеть за разнообразными вариантами, открывающимися на поверхности явлений, немногие порождающие их инварианты. Выделение такого фундаментального знания позволяет резко сократить объем подлежащего освоению знания и более глубоко его осмыслить.

Инвариантный блок, таким образом, в содержании разработанной нами диагностической модели готовности педагогов к проведению интегрированных занятий отражает основные профессионально-ценностные качества и свойства личности, владение базовыми педагогическими знаниями и умениями, которые уже сформированы в профессиональной деятельности. Поскольку интегрированные занятия являются разновидностью занятий, а следовательно, сохраняют общевидовые признаки, то знания и умения проведения традиционных занятий будут выступать в качестве базовых для освоения специфики интегрированных, то есть инвариантными.

Вариативный блок предполагает раз- витие качеств и свойств личности, знаний и умений, связанных с проведением интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста как инновационной деятельностью (см. содержание вариативного блока модели).

Диагностическая модель готовности педагогов к проведению интегрированных занятий реализовывалась с помощью следующих методов исследования: анкетирование педагогов, самооценка педагогов, беседа с воспитателями, руководителями дошкольных учреждений, их заместителями, самооценка, анализ планов учебно-воспитательной работы в детских садах, наблюдение интегрированных занятий в детском саду, диагностические задания, экспертная оценка, изучение передового опыта работы в области проведения интегрированных занятий, ранжирование, математическая и статистическая обработка данных.

Так, метод самооценки позволил выявить ценность, которой испытуемый наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Этот метод применим к изучению как характера самоотношения испытуемого (общей самооценки), так и к отдельным сторонам его личности, поступкам, успешности отдельных видов деятельности (парциальной, частной самооценки). Несмотря на определенную субъективность материала, полученного с помощью этого метода, изучение парциальной (в нашем случае) самооценки дает некоторые важные факты для последующего сравнения с фактами, полученными другими методами исследования. Результаты исследования самооценки помещены ниже в таблице 1.

При обработке количественных данных нами широко использовались рейтинговая оценка, которая определяла характер предпочтений респондентов. Рейтинговая оценка вычислялась по среднему баллу или по общему количеству баллов в зависимости от шкал оценок, предусмотренных анкетой. Полученные данные выстраивались по величине в убывающем порядке.

Таблица 1

Самооценка умений проводить занятия по развитию изобразительного творчества

|

Виды занятий |

Средний балл |

Рейтинг |

|

Традиционные (одновидовые) |

4,58 |

1 |

|

Комплексные |

3,88 |

2 |

|

Тематические |

3,64 |

3 |

|

Интегрированные |

3,40 |

4 |

Таким образом, структура диагностической модели готовности педагогов ДОУ к интегрированному обучению опирается на ключевое понятие «готовность к профессиональной деятельности» и включает в себя три взаимосвязанных компонента: психологический, теоретический и практический. При этом психологический компонент наполнен качествами личности, необходимыми для реализации интегрированного обучения, представлен состоянием мотива-ционно-потребностной сферы личности педагога. Теоретический компонент сформирован профессиональными знаниями в области дидактики и теории вос- питания, а практический – профессиональными умениями в области проведения занятий разных типов и видов с детьми разных возрастных групп. Каждый компонент имеет базовое инвариантное ядро, представляющее собой тот фундамент, на котором строится новое качество, знание, умение, составляющие вариативную оболочку. Психологический компонент является стержневым, переплетается с другими выше и образует совокупность личностных качеств, которые, с одной стороны, формируются в процессе овладения специальными знаниями и умениями, с другой – создают благоприятные условия для их освоения.

ИНТЕГРАЛИЗМ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается проблема применения понятия «интегрализм» в области образования и культуры. Дается исторический экскурс становления данного понятия и его связи с проблемой диалога культур, а также основные отличительные черты «интегрализ-ма» как новой концепции развития постиндустриального общества. В связи с этим «интег-рализм» предлагается как одна из содержательных основ российского образования. Ключевые слова : образование в сфере культуры, интегрализм, диалог культур, постиндустриальное общество, образование, культура, дирижизм, сетевой принцип, принцип интегративности, принцип вариативности, принцип комплексности, принцип преемственности, гуманитарное знание, техногенная цивилизация.