Структура модели образования в сфере туризма: теоретическое обоснование

Автор: Сахарчук Елена Сергеевна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Актуальные вопросы профессионального образования в туризме и сервисе в России и за рубежом

Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе теоретического анализа, результаты которого изложены в предыдущих публикациях автора на тему международных сравнительных педагогических исследований [8, 16-26], обосновывается структура модели системы образования в сфере туризма, представляющей собой единство четырех взаимосвязанных подсистем: содержательной, функциональной, отраслевого регулирования и потребительской. Модель образования в сфере туризма основана на интегративном подходе к анализу факторов внутренней и внешней среды образования, позволяющем осуществлять поиск детерминирующих изменения в системах образования факторов, выявлять закономерности, объяснять возможности заимствования педагогических моделей процессов и явлений, разрабатывать механизмы адаптации, проектировать педагогические модели. В статье обосновывается необходимость применения научного инструментария в исследованиях и разработках моделей подготовки кадров, позволяющего учитывать структурные и процессные характеристики образования. В качестве интегрирующего свойства модели определяется концептуальный мейнстрим; для целей исследования национальных моделей подготовки кадров в сфере туризма в качестве концептуального мейнстрима принимается принцип интегрированности национального профильного образования в глобальное профессионально-образовательное пространство. В целях учета структурных и процессных характеристик систем образования предлагается понимать взаимосвязи между подсистемами системы образования (функциональной, потребительской, отраслевого регулирования и содержательной) как признаки системы, а принципы организации системы образования как социального института, обеспечивающего воспроизводство и развитие человеческого потенциала как атрибуты системы. В статье определяется предмет педагогического анализа систем образования, определяется цель и сущность системы образования в сфере туризма как устойчивой совокупности интегрированных или интегрирующихся взаимодействующих элементов - подсистем. Разработанная эвристическая модель образования в сфере туризма позволяет не только осуществлять комплексный педагогический анализ, но и осуществлять сопоставления национальных систем профессионального образования, и на основе выявления их особенностей, сфокусировать взгляд на собственных проблемах и узких местах, а также находить точки возможного роста и разрабатывать механизмы адаптации полезного зарубежного опыта.

Модель образования, образование в сфере туризма, педагогический анализ, сравнительное педагогическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140209431

IDR: 140209431 | УДК: 37.013.46 | DOI: 10.12737/11301

Текст научной статьи Структура модели образования в сфере туризма: теоретическое обоснование

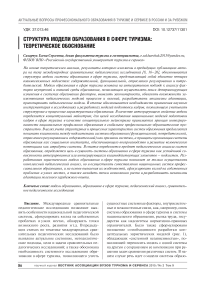

Введение. Международные сравнительные педагогические исследования позволяют выявить особенности национальной педагогической системы, сфокусировать взгляд на собственных проблемах и узких местах, обнаружить точки возможного роста, развития и т.д. В предыдущих статьях по тематике международных сравнительных педагогических исследований было выявлено актуальное состояние, методологические подходы, цели и задачи сравнительных педагогических исследований; а также обоснована необходимость системного исследования образования в сфере туризма, позволяющего учесть сущностные системные факторы, внутрисистемные и межсистемные связи, как, например, связь системы образования в сфере туризма и системы национального образования, рынка труда, государства как надсистемы нормативно-правовых ограничителей. Было также сформулировано положение о необходимости разработки концептуальных эвристических моделей (рис. 1), обладающих «системной независимостью», позволяющей переносить модель с одной системы на другую с сохранением ее композиции при решении задач сравнения различных систем. В нашем случае речь идет о модели системы образо- вания в сфере туризма, представляющей собой единство подсистем:

-

- содержательной;

-

- функциональной;

-

- отраслевого регулирования;

-

- потребительской.

Научный инструментарий. В основу статьи легли результаты исследования актуального научного инструментария анализа и проектирования моделей подготовки кадров. Критическое осмысление имеющегося опыта выявило определенные проблемы используемых методов, приемов, в целом подходов к сравнению систем образования. При разработке эвристической модели подготовки кадров для туризма был применен интегративный подход. В целях отражения в структуре модели процессной составляющей была использована функциональная четырехфазная модель Рольфа Даббса.

Основные результаты теоретического исследования. Определим два основных подхода к изучению системы образования в сфере туризма: 1) кумулятивный; 2) интегративный.

Очевидно, что кумулятивный подход к изучению системы образования в сере туризма (иерархия надсистема – система – подсистемы и их составляющие, суммирование их итогов) позволяет осуществлять в большей степени дескриптивный анализ фактов и в меньшей – корреляционный, направленный на поиск детерминирующих изменения факторов и выявление закономерностей, позволяющий формировать результаты научных исследований трех основных типов:

-

1) объясняющих возможность заимствования педагогических моделей, процессов, явлений (объяснительного);

-

2) выявляющих возможности адаптации педагогических моделей, процессов, явлений (адаптационного);

-

3) выявляющих условия проектирования тех или иных полезных педагогических моделей, процессов, явлений (проекционного).

На рисунке 1 представлена схема перехода от кумулятивного к интегративному подходу при построении эвристической модели системы подготовки кадров для сферы туризма с целью проведения корреляционного анализа: выявления причинно-следственных связей, детерминирующих факторов, закономерностей.

Обоснуем необходимость применения интегративного подхода в педагогическом анализе. Конкретизируем понятие «педагогический анализ». Есть несколько определений «педагогического анализа»; приведем цитату из трудов Ю. А. Конаржевского [9], достаточно емко формулирующую суть педагогического анализа как исследовательской практики: «Основное назначение педагогического анализа состоит в изучении состояния и тенденций развития педагогического процесса, объективной оценке его результатов с целью выработки рекомендаций

Рис. 1. Переход от кумулятивного подхода к интегративному подходу при построении эвристической модели системы подготовки кадров для туризма

по упорядочению управляемой системы». Существует также определение [14, с. 5] педагогического анализа как исследовательской практики выявления:

-

- сущности конкретных объектов педагогического процесса, педагогических явлений или процессов;

-

- зависимостей и тенденций с целью решения конкретных педагогических задач.

Педагогические объекты, явления и процессы рассматриваются в контексте системного подхода; как элементы, подверженные влиянию внешней среды и находящиеся во взаимной зависимости [9]. В отношении сравнительных педагогических исследований определяются микро-и макросистемные подходы (Д. Сависе-вик), горизонтальные и вертикальные подходы (У. Брикман), интерпретативные и критические (В. Мейзманн).

В сравнительных педагогических исследованиях объектами выступают) [12, с. 59]:

-

- единство организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса (О. Т. Лойко, А. Р. Демченко);

-

- единство детерминирующих факторов (Н. Ханс);

-

- социальная институализированная структура (Н. Ханс, А. С. Андерсон, Г. Бередэй, Б. Холмс, Дж. Фишер, др.);

-

- единство социального, экономического и политического контекстов целей образовательных систем (Э. Кинг);

-

- единство процессов в структурах таксономии, институций и окружающей среды (Б. Холмс).

Как было подчеркнуто Н. Т. Абрамовой в работе «Целостность и управление», «системному мышлению присуща внутренняя противоречивость, которая проявляется в парадоксе целостности и парадоксе иерархичности» [1]. Рассматривать педагогический процесс синтетически (анализ через синтез) предлагали В. Г. Афана-сьев[3]; И. В. Блаумберг и Э. Г. Юдин [4]; Б. М. Кедров; М. К. Мамардашвили, В. Н. Садовский; А. И. Жилина [7, с. 15] и др.

Сложившееся подходы, при всем их многообразии, позволяют выявить причинно-следственные связи в развитии тех или иных отдельных педагогических процессов, выявить детерминирующее воздействие определенных факторов на результаты образовательной деятельности, отвечают на вопрос «почему», но не представлены эквивалентным научным инструментарием, обе- спечивающим возможность сравнения систем образования, обладающих структурой и функцией.

Определим понятие «педагогический анализ» в отношении систем образования: педагогический анализ систем образования выявляет многообразие связей макросреды образования и их определяющее воздействие на организацию образовательного процесса, его структуру и содержание. Сравнительный педагогический анализ выявляет особенности реализации конкретных систем образования относительно эвристической модели – идеализации. Разработка эвристической модели – идеализации, представляющей собой схему взаимодействия взаимосвязанных элементов в условиях полизадачности и многообразия сложившихся систем образования – актуальная научная проблема, решение которой позволяет осуществлять эквивалентные качественные сравнительные исследования и. как было сказано выше, выявлять точки роста национальных систем образования.

Итак, эвристичекая модель-идеализация представляет собой схему взаимодействия взаимосвязанных элементов системы образования.

Определим систему образования как объект международного сравнительного педагогического исследования. Для целей настоящего исследования в равной степени важны следующие принципиальные положения:

-

1) функциональность систем образования (изменения в системообразующем потоке на входе и выходе из системы, А. Гринь) [6];

-

2) структура систем образования (фиксированное положение и иерархичность элементов системы, А. Гринь);

-

3) целостность систем образования (реакция системы (черного ящика) на воздействие внешних факторов, Н. Винер) [5].

Таким образом, система образования как объект международного сравнительного педагогического исследования обладает тремя основными признаками: функциональностью, структурированностью и целостностью.

Поскольку при системном подходе способ анализа системы определяется «не только целью анализа», но и субъективным подходом аналитика (С. И. Маторин) [13, с. 1–8], с целью повышения уровня объективности международных сравнительных педагогических исследований определяется возможность применения концептуального майнстрима – интегрирующего свойства системы, определяющего эффективность образовательной деятельности в конкретном

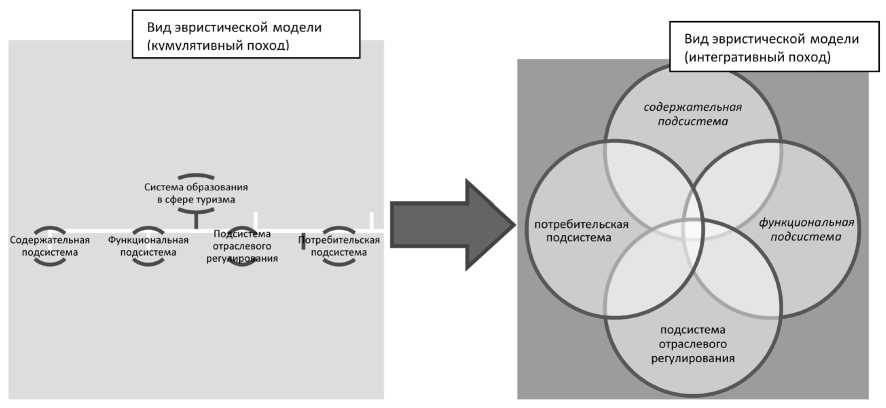

Рис. 2. Функциональная модель системы образования в сфере туризма

направлении профессионального образования, в данном случае речь идет о профессиональном образовании в сфере туризма. Концептуальный майнстрим – объединяющее, интегрирующее свойство системы – определяет динамичный характер, процессы, протекающие в компонентах (элементах) системы и между ними. Существуют мнения о том, что система не может одновременно обладать структурой и функцией (метрикой) (А. Е. Петров) [15]. Вместе с тем, очевидно, что отдельное рассмотрение элементов системы не дает представление о ее функциях. Таким образом, мы возвращаемся к тезису о необходимости интегративного подхода к изучению педагогических систем.

Обратимся к определению системы образования как объекта исследования. Принцип «отражаемости» элементов системы (в себе самом и в других объектах) позволяет выделять в системе помимо реальных элементов, абстрактные (идеальные элементы). Связи между элементами системы будем понимать как признаки идеальной системы. Конкретные проявления признаков будем считать свойствами системы. Помимо свойств реальное воплощение системы характеризуют атрибуты (свойства, не обладающие количественными характеристиками) и паттерны – совокупность признаков системы, обеспечивающих функциональность системы.

Элементы модели – идеализации образования в сфере туризма – ее подсистемы – функциональная, потребительская, отраслевого регулирования и содержательная взаимосвязаны, эти взаимосвязи будем понимать как признаки системы, атрибуты системы – принципы организации системы образования как социального института, обеспечивающего воспроизводство и развитие человеческого потенциала [23].

Ранее мы определили основной способ научного познания моделей образования в сфере туризма – на основе сравнения конкретных реализаций с моделью – идеализацией. Интеграционный подход к анализу был определен как основной. Было отмечено определяющее значение функциональности моделей образования, означающей конкретные преобразования в системе при рассмотрении национальных систем образования в сфере туризма.

Определим функциональность систем образования в сфере туризма на основе функциональной модели Рольфа Даббса, которая включает в себя четыре фазы:

-

1) вход в систему (преобразуемые сущности);

-

2) процесс;

-

3) выход (диагностируется образовательным учреждением);

-

4) результат (определяется индивидуально работодателем, потребителем-выпускником).

Функциональная модель системы образования в сфере туризма может быть определена следующим образом (рис. 2).

В данной функциональной модели:

-

1) под преобразуемыми сущностями понимаются входные знания, умения и опыт обучающихся на момент начала обучения;

-

2) под входом в систему понимаются как нормативные требования/минимальные входные

компетенции потенциальных обучаемых для получения образования, так и содержание, организация и технологии процедур допуска к получению образования;

-

3) под процессом реализации организационно-педагогических условий получения новых компетенций понимается планирование, проектирование, конструирование и применение содержания и педагогических технологий в целях достижения требуемых результатов образовательной деятельности [24];

-

4) под выходом из системы понимаются нормативные требования/минимальные выходные компетенции обученных, а также содержание, организация и технологии процедур признания (общественного признания) полученных квали-фикаций/приобретенных компетенций и т.п. ;

-

5) под результатом обучения понимаются выходные компетенции обученных.

Основные выводы

-

1. Рассматриваемая как устойчивая совокупность взаимодействующих элементов, интегрированных или интегрирующихся с целью достижения лучших результатов образовательной деятельности в профильной сфере (авторская трактовка) система образования в сфере туризма, таким образом, обладает целеполаганием, преобразуемыми сущностями, составляющим образовательного процесса и результатом деятельности.

-

2. Эвристическая модель образования в сфере туризма позволяет осуществлять не только комплексный педагогический анализ, но и сопоставления национальных систем профессионального образования, и на основе выявления их особенностей, сфокусировать взгляд на собственных проблемах и узких местах, а также находить точки возможного роста и разрабатывать механизмы адаптации полезного зарубежного опыта.

Список литературы Структура модели образования в сфере туризма: теоретическое обоснование

- Абрамова Н. Т. Целостность и управление. М.: Наука, 1974.

- Ананьева Т. Н., Кобелева О. В., Сахарчук Е. С. Международный опыт образования в сфере туризма (на примере Германии)//Сервис plus. 2010. № 4. С. 59-64.

- Афанасьев В. Г. Общество, системность, познание и управление. М.: ИПЛ, 1981.

- Блаумберг И. В. Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.

- Винер Н. Кибернетика. М.: Сов. Радио, 1968.

- Гринь А. Системные принципы организации объективной реальности//green.narod.ru (дата обращения: 20.03.2015).

- Жилина А. И. Системный подход как методология педагогического исследования//Человек и образование. 2007. № 10-11.

- Илькевич С. В., Сахарчук Е. С. Экономические аспекты устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8. 2014. С. 4-17.

- Конаржевский Ю.А. Системный подход к анализу воспитательного мероприятия. Челябинск: ЧГПИ, 1980.

- Кортунов В.В. Пролегомены к методологии верификации иррациональных систем. М., 1999. Т. 1. Актуальные исследования.

- Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки//Методы педагогического исследования. Л.: ЛГУ, 1980.

- Лойко О. Т., Демченко А. Р. Сравнительно-педагогические исследования систем образования России и зарубежных стран/Topical Problems of Professional Pedagogics/2013. № 2 (10).

- Маторин С.И. Системология и объектно-ориентированный подход//НТИ. Сер. 2. 2001. № 8.

- Основные понятия и термины системы образования. Тюмень, 2001.

- Петров А. Е. Тензорная методология в теории систем. М.: Радио и связь, 1985.

- Сахарчук Е. С. Анализ модели подготовки кадров для сферы туризма Норвегии//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8. 2014. № 4. С. 78-85.

- Сахарчук Е.С. Социальные последствия развития туризма: Монография. М.: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2009.

- Сахарчук Е.С. Учет глобализационных процессов как принцип сравнительного педагогического анализа моделей образования в сфере туризма//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 9. 2015. № 1. С. 77-84.

- Сахарчук Е.С., Виноградова М.В. Использование международного опыта в формировании системы оценки качества профессиональной подготовки и аттестации персонала сферы туризма (на примере объектов размещения): Монография. М.: Российский государственный университет туризма и сервиса. № гос. регистрации 0321301681.

- Сахарчук Е. С., Грайн Э. Система подготовки кадров для туризма в Австрии//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2013. № 4 (27). С. 78-85.

- Харитонова Т. В., Илькевич С. В., Сахарчук Е. С. Современные подходы к оптимизации учебных планов основных образовательных программ академического бакалавриата в области туризма//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8. 2014. № 4. С. 31-36.

- Fedulin A. A., Sakharchuk E. S., Ilkevich S. V. Moscow regional education cluster in tourism and services: a new sustainable development paradigm. World Applied Sciences Journal. 2014. T. 30. N 30. C. 80-81.

- Sakharchuk E. S., Ermakov A. S., Korneev A. A. Development of a mathematical model for optimization of transport routes for autotourists. World Applied Sciences Journal. 2013. T. 27. C. 474-477.

- Sakharchuk E. S., Khanbabaeva Z. M., Daitov V. V. Analysis of practice centered aspects of educational programs in the shere of tourism and hospitality. World Applied Sciences Journal. 2013. T. 27. № 13. C. 305-308.

- Sakharchuk E. S., Kharitonova T. V., Krivosheeva T. M., Ilkevich S. V. The study of the present state and prospects of cultural tourism in the Russian Federation (exemplifying Moscow Region). World Applied Sciences Journal. 2013. T. 27. N 13. C. 309-314.

- Sakharchuk Elena, Ilkevich Sergey The competency profile of cultural tourism employees in Russia. The values of tourism//The 23rd Nordic Symposium On Tourism and hospitality research. Copenhagen business school, 2014. P. 64-65.