Структурные особенности формирования межгодовой изменчивости температуры воздуха в северо-западном районе России

Автор: Малинин Валерий Николаевич, Гурьянов Дмитрий Алексеевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (27), 2013 года.

Бесплатный доступ

Показано, что начиная со второй половины XX в. в Северо-Западном районе России отмечается весьма интенсивное потепление, превышающее рост температуры северного полушария примерно в 2 раза. Установлено, что рост температуры происходит в основном за счет сокращения холодного периода, уменьшения среднесуточной отрицательной температуры воздуха и увеличения числа сильных оттепелей.

Температура воздуха, межгодовая изменчивость, тренд, экстремум

Короткий адрес: https://sciup.org/14031538

IDR: 14031538 | УДК: 551.58

Текст научной статьи Структурные особенности формирования межгодовой изменчивости температуры воздуха в северо-западном районе России

В настоящее время достаточно уверенно можно утверждать о постепенном росте глобальной приповерхностной температуры воздуха (ПТВ) в течение всего периода инструментальных наблюдений, т.е. с конца XIX в. При этом средний рост глобальной температуры в течение ХХ в. составлял 0,6–0,7°С. Однако рост ПТВ на земном шаре происходит неодинаково как во времени, так и в пространстве. Весь период инструментальных наблюдений может быть разделен на три промежутка, два из которых характеризуют глобальное потепление (1880-1940 и 1976-2005 гг.), а третий – относительное похолодание (1941-1975 гг.) [12].

Велика также пространственная дифференциация в изменениях температуры. Наряду с районами, где потепление развивается ускоренными темпами, существуют регионы, где оно отсутствует. В частности, для России в целом в течение XX в. потепление составило около 1,0 °С/100 лет, причем за последние 30 лет – 0,43 °С/10 лет [7], что почти в 2 раза превышает рост ПТВ в северном полушарии. Наиболее интенсивно потепление проявляется в европейской части России, где за период 1976-2006 гг. повышение среднегодовых температур составило 0,48 °С/10 лет [4, 5]. Примерно такими же темпами идет потепление и в Северо-западном экономическом районе (СзР) России, который состоит из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

О характере потепления (похолодания) климата обычно судят по величине тренда (линейного или нелинейного) и его вкладу в межгодовую изменчивость температуры воздуха на основе средних годовых или среднемесячных данных метеорологических станций [1; 2; 4; 5; 7; 10]. Однако календарные периоды осреднения не совпадают с естественными фазами развития климатических процессов, не позволяют прослеживать их начало, продолжительность, окончание, а также наличие экстремумов. Это можно сделать только на основе срочных метеорологических данных, применение которых до последнего времени было ограничено их отсутствием в свободном доступе (в т.ч. в Интернете).

В настоящее время таких ограничений нет. Архив ВНИИгМИ-МЦД [11] содержит данные срочных инструментальных наблюдений на метеорологических станциях России в основном с 1950 г., когда сеть станций резко выросла. Архив предоставляет доступ к данным о сумме осадков, атмосферном давлении, солнечном сиянии, упругости водяного пара, ежедневных температурах воздуха и количестве осадков, ежедневных данных о температуре почвы, характеристиках снежного покрова. В архив входит около 500 станций для России, в том числе 10 станций, находящихся в СзР. Для довольно большой территории СзР плотность станций представляется недостаточной. Поэтому мы привлекли к

Cреда обитания

Terra Humana

расчетам данные ряда станций, расположенных в соседних областях вблизи границ с СзР. В результате общее число станций составило 20.

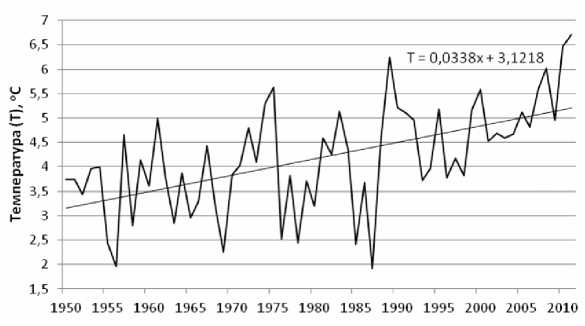

На первом этапе статистическому анализу подверглись средние годовые значения температуры воздуха за период 1950–2010 гг. для 20 станций СзР. Общее представление о характере межгодовых изменений температуры воздуха на территории СзР можно получить из рис. 1, на котором представлен осредненный по территории СзР временной ряд годовых значений температуры воздуха.

Нетрудно видеть, что на фоне случайных колебаний выделяется положительный линейный тренд, величина которого составляет Tr = 0,34 °С/10 лет, а вклад его в дисперсию исходного временного ряда, определяемый по коэффициенту детерминации (R2), равен 31%. При этом до середины 70-х гг. во время относительного похолодания северного полушария потепление на территории СзР было весьма слабым (Tr = 0,27 °С/10 лет), однако затем начался быстрый рост температуры, причем величина среднего тренда в СзР за период 1977-2010 гг. (Tr = 0,65 °С/10 лет) уже более чем в 2 раза превышает аналогичный тренд для северного полушария.

Отметим, что величина тренда меняется по территории СзР в небольшом диапазоне случайным образом. Максимальная оценка тренда (Tr = 0,50 °С/10 лет) отмечается на ст. Белогорка (59°21` с.ш., 30°08` в.д.), а минимальная – на ст. Тихвин (Tr = 0,24 °С/10 лет). Осредненный временной ряд температуры воздуха имеет очень высокую корреляцию с временными рядами температуры на отдельных станциях (r = 0,85-0,99), причем только на двух из них корреляция ниже r < 0,90. Это свидетельствует об очень высокой сопряженности колебаний годовой температуры воздуха на территории СзР.

Тренд в температуре воздуха в Санкт-Петербурге за рассматриваемый период очень близок к средней оценке тренда по региону и составляет Tr = 0,36 °С/10 лет, в результате чего температура повысилась на 2,2 °С. Данные по температуре воздуха получены с метеостанции на Аптекарском острове Петроград- ской стороны [3]. С учетом интенсивного развития города в XX в. можно ожидать, что эффект урбанизации скажется на росте величины тренда. На первый взгляд, учитывая почти равные оценки тренда в СПб и на близлежащих станциях этот эффект должен быть малым. Тем не менее, была выполнена дополнительная проверка [6], суть которой состояла в том, что рассчитывались разности годовых значений температуры в СПб. и трех близлежащих станций (Выборг, Белогорка, о. гогланд) с последующим аппроксимацией полученных разностей линейным трендом. если урбанизация не влияет на тренд в температуре воздуха, то он должен отсутствовать в рядах разностей температур. Однако во всех трех рядах присутствовал положительный тренд, причем наиболее ярко он был выражен только до начала 80х гг. XX в. Далее до конца столетия тренд был незначимым, что очевидно связано с резким упадком промышленного сектора города. В текущем столетии тренд опять становится значимым. Средняя величина тренда усредненного временного ряда разностей годовых значений температуры в СПб. и трех близлежащих станций за 1950-2012 гг. составила Tr = 0,19 °С/10 лет, что привело к потеплению почти на 1,2 °С. Отсюда следует, что эффект урбанизации на величину тренда составил чуть более 50%. Кроме того, влияние города как очага тепла на окружающую среду состоит в общем повышении температуры в пределах городской черты примерно на 1,0–1,2 оС.

Поскольку формирование годовых температур складывается из сумм их положительных и отрицательных значений в течение года, то были выполнены соответствующие расчеты для всех станций СзР. Вначале обратимся к рис. 2, на

Рис. 1. Межгодовой ход среднегодовых значений температуры воздуха, полученных путем осреднения данных по 20 станциям СЗР.

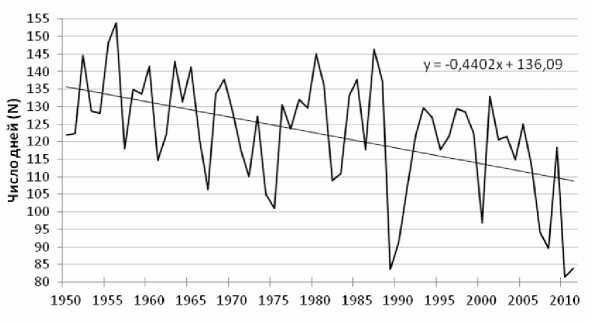

Рис. 2. Межгодовой ход осредненного по территории СЗР числа дней с температурой воздуха ниже 0 °С.

составляло 136, а к 2010 г. оно уменьшилось до 109, т.е. почти на месяц (27 дней). На столько же возросло число дней с температурой выше 0 °С. По существу начальное и конечное значение тренда отражает некоторые среднемноголетние условия.

Кроме того, в табл. 1 дается значение критерия Пирсона χ2, показывающего степень отличия данного временного ряда от нормального распределения. При χ2>χ2кр(α,ν) нулевая гипотеза о соот котором представлен межгодовой ход осредненного по территории СзР числа дней с температурой воздуха ниже 0. естественно, что временной ряд числа дней с температурой выше 0 имеет полностью противоположный характер. Нетрудно видеть ярко выраженный отрицательный тренд (Tr = –0,44 дня/год), вклад которого в дисперсию исходного временного ряда составл ет 23%. В табл. 1 приводятся также другие статистические характеристики данного временного ряда. В соответствии с трендом число дней с температурой ниже 0 °С в 1950 г. в среднем на территории СзР ветствии эмпирического распределения нормальному закону отвергается. если χ2<χ2кр(α,ν), то у нас уже нет оснований отвергать нулевую гипотезу о соответствии эмпирического распределения нормальному закону. Критическое значение χ2 при уровне значимости α=0.05 равно χ2кр(α,ν) = 12,6.

Отметим, что величина тренда числа дней с температурой воздуха ниже (выше) 0 °С довольно существенно варьирует по территории. Больше всего уменьшилось число дней с температурой ниже 0 °С на ст. Великие Луки (40 дней), меньше всего – на

Таблица 1

статистические характеристики различных временных рядов, осредненных для территории сзр, за период 1950-2010 гг.

|

Параметр |

средн. знач. |

Тренд ( Tr ) |

коэф-т детерминации, R2 |

Начальное значение Tr |

конечное значение Tr |

Δ Tr |

критерий Пирсона, X2 |

|

Среднегодовая температура |

4,2 |

0,034 °С/год |

0,31 |

3,2 °С |

5,2 °С |

2,0°С |

16,3 |

|

Максимальная температура |

29,9 |

0,038 °С/год |

0,15 |

28,7 °С |

31,0 °С |

2,3°С |

5,31 |

|

Минимальная температура |

–29,9 |

0,004 °С/год |

0,00 |

–30,1 °С |

–29,9 °С |

0,2°С |

6,0 |

|

Полож. ср-сут. темп-ра |

10,0 |

0,004 °С/год |

0,01 |

9,9 °С |

10.1 °С |

0,2°С |

6.0 |

|

Отриц. ср-сут. темп-ра |

–7,6 |

0,017 °С/год |

0,04 |

–8,1 °С |

–7.0 °С |

1,1°С |

10,4 |

|

число дней с темп-рой возд. ниже 0°С |

122,2 |

–0,44 дней/год |

0,23 |

136 дней |

109.2 дней |

26.8 дней |

10,5 |

|

Последний переход темп-ры ч/з 0° весной |

90,2 |

–0,192 дней/год |

0,06 |

97,6 дней |

86 дней |

11,6 дней |

11,2 |

|

Последний переход темп-ры ч/з 0°осенью |

332,1 |

0,091 дней/год |

0,07 |

316,6 дней |

322,2 дней |

5,6 дней |

5,6 |

|

Последний переход темп-ры ч/з 5° весной |

114,4 |

–0,113 дней/год |

0,01 |

117,9 дней |

111,0 дней |

6,9 дней |

7,3 |

|

Последний переход темп-ры ч/з 5° осенью |

303,6 |

–0,066 дней/год |

0,01 |

296,4 дней |

291,9 дней |

4,5 дней |

15,6 |

Cреда обитания

ст. Тихвин (8 дней). Также заметно варьирует и корреляция осредненного временного ряда с рядами на отдельных станциях (r = 0,56-0,97).

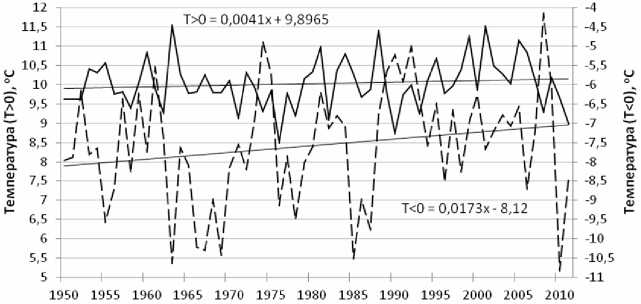

На рис. 3 приводится межгодовой ход осредненных для территории СзР сумм отрицательных и положительных значений среднесуточной температуры в течение календарного года, деленных на число дней с соответствующей температурой, т.е. (ΣТ < 0) / N1 и (ΣТ > 0) / N2, причем N1 + N2 = 365. Из рис. 3 видно, что тренд свойствен только для временного ряда с отрицательной среднесуточной температурой воздуха: значения (ΣТ < 0) / N1 уменьшаются со скоростью Tr = 0,17 °С/10 лет.

Terra Humana

-----сум.>О/М---сум.сО/N

Рис. 3. Межгодовой ход осредненных для территории СЗР сумм положительных и отрицательных (взятых по абсолютной величине) значений среднесуточной температуры в течение календарного года, деленных на число дней с соответствующей температурой.

---Max -----Min

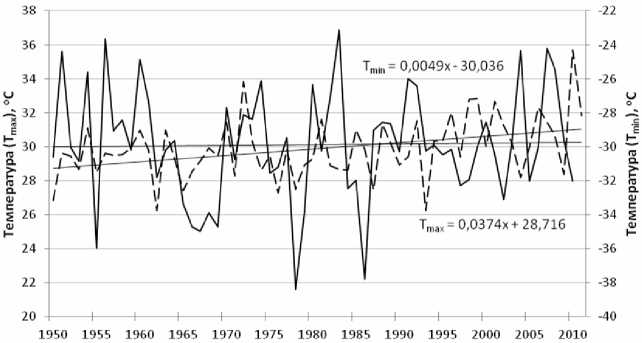

Рис. 4. Межгодовой ход осредненных для территории СЗР положительных и отрицательных экстремумов значений температуры воздуха за календарный год.

Так, если в 1950 г. средняя отрицательная температура составляла –8,1 °С, то в 2010 г. она стала –7,0 оС, т.е. уменьшилась на 1,1 °С (табл. 1).

что касается положительной среднесуточной температуры воздуха, то она изменилась лишь от 9,9 °С, до 10,1 °С. Это означает, что потепление в СзР почти полностью обусловлено уменьшением отрицательной среднесуточной температуры воздуха, нежели увеличением ее положительных значений. Хотя пространственная дифференциация трендов значений (ΣТ < 0) / N1 по территории СзР мала, однако размах колебаний среднесуточной отрицательной температуры от 1950 г. к 2010 г. меняется в довольно широких пределах.

С практической точки зрения представляет интерес оценка межгодовых колебаний экстремумов температуры воздуха [8], т.е. ее максимальных и минимальных абсолютных значений за календарный год, которые были рассчитаны для 20 станций и на рис. 4 дается их временной ход. Нетрудно видеть, что отмечается четкая тенденция к повышению экстремумов положительной температуры. если в 1950 г. наиболее высокая температура была равной 28,7 °С, то в 2010 г. она стала 31,0 °С, т.е. возросла на 2,3 °С. При этом межгодовой разброс положительных экстремумов составляет 9,8 °С. что касается дат их наступления, то их межгодовая изменчивость меняется в довольно широком диапазоне: от конца 1 декады июня до конца 1 декады августа, т.е. в тече- ние двух месяцев. При этом в 2010 г. экстремальная температура стала отмечаться позже на 5,6 дней. Для отрицательных экстремумов температуры (рис. 4) тренд практически отсутствует. ее среднее значение равно –30 °С. Диапазон изменчивости отрицательных экстремумов более, чем в полтора раза выше и составляет 15,6 °С.

Отметим, что пространственная изменчивость экстремумов температуры в пределах CзР довольно значительна. Например, в Санкт-Петербурге отмечается четкая тенденция к повышению температуры отрицательных экстремумов. если в 1950 г. наиболее низкая температура была равной –27,4 °С, то в 2012 г. она стала –22,5 °С, т.е. выросла на 4,9 °С [6]. Рост положительных экстремумов температуры в городе близок к средней оценке по СзР.

Весьма важной является оценка перехода среднесуточной температуры через ноль, который разграничивает холодный и теплый периоды года. Очевидно, для СзР

переходы через 0 весна

--переходы через 5 весна

— 320

-----переходы через 0 осень

--переходы через 5 осень

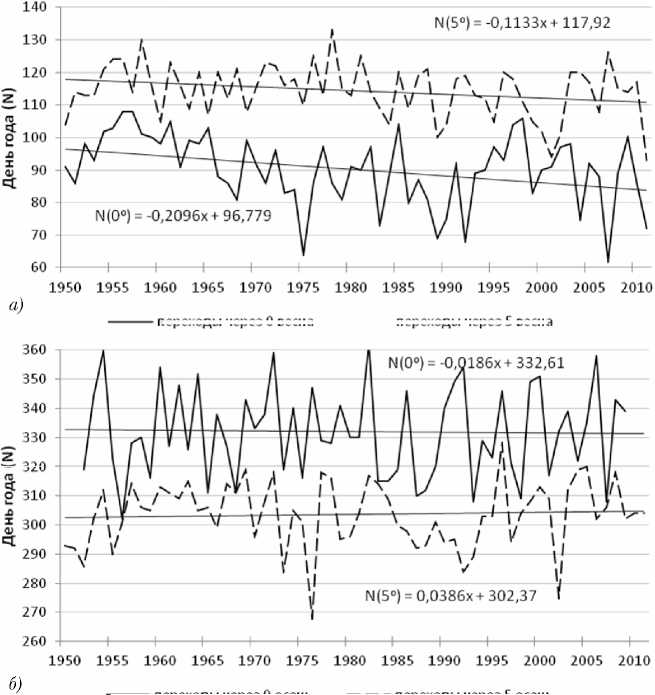

Рис. 5. Межгодовой ход осредненных для территории СЗР последних переходов температуры воздуха через 0 и 5 °С весной (а) и осенью (б).

весенний переход температуры через ноль следует считать началом гидрологической весны. Существуют различные способы оценки даты устойчивого перехода температуры через ноль [3; 6; 9]. В данной работе выбиралась дата последнего отрицательного значения температуры воздуха весной и первого – осенью [6]. На рис. 5 приводится их межгодовой ход. Нетрудно видеть, что отмечается заметный сдвиг перехода через ноль весной в сторону зимнего периода: с 8 апреля на 27 марта, т.е. на 12 дней. Осенью сдвиг перехода через ноль тоже в сторону зимы составляет 5 суток. Следовательно, холодный период сократился, а теплый соответственно увеличился на 17 дней. Нетрудно видеть существенное различие в продолжительности холодного периода и числа дней с температурой воздуха ниже 0 °С. Очевидно, это связано с числом сильных оттепелей в зимний период, когда среднесуточная температура поднимается выше нуля. Как следует из табл. 1, число дней с сильной оттепелью увеличилось с 10 дней в 1950 г. до 20 дней в 2010 году, т.е. в 2 раза.

Одновременно на рис. 5 представлено распределение дат последнего перехода температуры 5 °С весной и осенью, которое свидетельствует о начале и конце вегетационного периода. Весной вегетационный период в последние годы наступает раньше на 7 дней, однако осенью он сокращается на 4,5 суток, т.е. увеличивается всего на 2,5 суток. Таким образом, заметно повышается продолжительность «осеннего» периода, т.е. промежутка времени с температурой между нулем и 5 °С, с 20 дней в 1950 году до 30 дней в 2010 году.

Cреда обитания

Выводы. Итак, начиная со второй половины 20-го столетия, в северо-западном районе России наблюдается весьма интенсивное потепление, превышающее рост температуры северного полушария примерно в 2 раза, которое связано преимущественно с атмосферными условиями холодного периода года. В частности, среднесуточная отрицательная температура уменьшилась на 1,1°С, в то время как среднесуточная положительная температура возросла лишь на 0,2 °С. Последний переход температуры через ноль весной, означающий приход весны, отмечается в настоящее время на 11,6 дня позже 1950 г. В результате теплый период, понимаемый как разность между последним переходом температуры через ноль весной и осенью, увеличился с 219 дней в 1950 г. до 236 дней в 2010 г., т.е. на 17 дней, а холодный соответственно уменьшился со 146 до 129 дней. Тогда с учетом числа дней с температурой воздуха ниже 0 °С получаем, что число дней с сильной оттепелью увеличилось с 10 дней в 1950 г. до 20 дней в 2010 г., т.е. в 2 раза. Продолжительность вегетационного сезона изменилась незначительно. если весной последний переход температуры через 5 °С сместился на 7 дней в сторону холодного периода, то осенью, наоборот, на 4,5 дня в сторону лета. В результате он увеличился лишь на 2,5 дня. В результате продолжительность осеннего периода с 20 дней в 1950 г. до 30 дней в 2010 г. что касается экстремальных значений температуры воздуха, то положительные экстремумы выросли на 2,3 °С, в то время как отрицательные экстремумы остались неизменными (–30 °С).

Список литературы Структурные особенности формирования межгодовой изменчивости температуры воздуха в северо-западном районе России

- Бардин М. Ю. Изменчивость температуры воздуха над западными территориями России и сопредельными странами в ХХ веке//Метеорология и гидрология. -2002, № 8. -С. 5-23.

- Гинзбург А.С., Рубинштейн К.Г., Котилевская А.М. Климатические тренды температуры и осадков в Московском регионе в ХХ веке//Глобальные изменения климата и их последствия для России/Под ред. Г.С. Голицына, Ю.А. Израэля. -М.: Региональная общественная организация ученых по проблемам прикладной геофизики, 2002. -С. 174-194.

- Карлин Л.Н., Ефимова Ю.В., Никифоров А.В. Некоторые климатические характеристики Санкт-Петербурга в эпоху глобального потепления//Ученые записки РГГМУ. -2005, № 1. -С. 22-29.

- Климат Санкт-Петербурга и его изменения/Под ред. В.П.Мелешко и др. -СПб.: ГУ Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, 2010. -255 с.

- Крышнякова О.С., Малинин В.Н. Тренды в колебаниях температуры воздуха и осадках на Европейской территории России//Известия Рос. геогр. об-ва. Т. 141. -2009, вып. 2. -С. 23-30.

- Крышнякова О.С., Малинин В.Н. Особенности потепления климата Европейской территории России в современных условиях//Общество. Среда. Развитие. -2008, № 2. -С. 115-124.

- Малинин В.Н., Гордеева С.М., Гурьянов Д.А. Особенности температурного режима Санкт-Петербурга в современный период//Нерешенные проблемы климатологии и экологии мегаполисов. Материалы конференции (20 марта 2013 г., Санкт-Петербург)/Отв. ред. К.В. Чистяков, Г.В. Менжулин. -СПб., 2013. -С. 43-46.

- Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Т.1. Изменения климата/С.М. Семёнов [и др.].-М.: Росгидромет, 2008. -227 с.

- Платова Т.В. Годовые экстремумы температуры воздуха на территории РФ и их климатические изменения//Метеорология и гидрология. -2008, № 11. -С. 80-84.

- Садоков В.П., Козельцева В.Ф., Кузнецова Н.Н. Определение весенних дат устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0, +5 оС, их прогноз оценка//Труды гидрометеорологического НИЦ РФ/Под. ред. д-ра физ.-мат. наук М.А. Толстых. Вып. 348. -М., 2012. -С. 144-152.

- Угрюмов А.И., Харькова Н.В. Современные изменения климата Санкт-Петербурга и колебания циркуляции атмосферы//Метеорология и гидрология. -2008, № 1. -С. 24-30.

- Российский гидрометеорологический портал: ВНИИГМИ-МЦД. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.meteo.ru/, для зарегистрированных пользователей. -На русском языке.

- IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report Climate Change 2007/Еds. L.Bernstein. et al. -Cambridge. New York: Cambridge University, 2007. -940 р.