Студенческий стартап в контексте реализации концепции развития образовательной проектности

Автор: Чарикова Ирина Николаевна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 1 (33), 2022 года.

Бесплатный доступ

В реалиях современного стремительно изменяющегося мира одной из главных проблем обучения студентов технических специальностей становится подготовка высококлассных специалистов, не только обладающих всем спектром профессиональных знаний, но и способных к самостоятельному самосовершенствованию, умению творчески и неординарно мыслить, принимать нестандартные технически обоснованные и экономически целесообразные решения, в том числе с учетом последних достижений науки и техники. Предметом обсуждения данного исследования является обоснование роли студенческого стартапа как элемента образовательного процесса в вузе в контексте реализации концептуальных идей процесса развития образовательной проектности будущих инженеров. Дефиниция «образовательная проектность» определяется как совокупность профессионально-личностных качеств и результат профессионального образования, проявляющиеся в проектной деятельности и обретении опыта созидательного преобразования техносферы. Студенческий стартап в исследовании рассматривается как совокупность научно-исследовательских планируемых и скоординированных действий по созданию, продвижению и реализации инновационного продукта, в том числе для привлечения инвестиций. В исследовании обоснованы принципы организации работы над стартапом, сделан вывод о том, что для достижения успешности студенческого стартапа при его выполнении целесообразно базироваться на концептуальных идеях развития образовательной проектности, объединяющих в себе способы решения проблемных задач, информационный метод поиска оптимального решения и, как результат, полноценное познание обучающимися как профессиональных знаний, так и процессов усовершенствования техносферы и самого себя. Основное внимание в работе автор акцентирует на конкретных примерах реализации концепции развития образовательной проектности студентов технических профилей при выполнении стартапов на всех ступенях обучения - от бакалавриата до аспирантуры.

Студенческий стартап, профессиональное образование, образовательная проектность, инженер, инновация, творчество, саморазвитие

Короткий адрес: https://sciup.org/142234358

IDR: 142234358 | УДК: 377

Текст научной статьи Студенческий стартап в контексте реализации концепции развития образовательной проектности

Реалии современного стремительно развивающего мира предопределяют жизненную необходимость широкого применения в сферах материального производства отечественных и зарубежных технологий, которые разработаны с учетом современных теоретических исследований и технических инноваций. Такое внедрение невозможно без модернизации системы высшего профессионального образования, направленной на подготовку специалистов к решению проблемных задач современности. Способность решать такие задачи, умение отвечать на вызовы XXI века — вот те направления, которые должны определять вектор развития российской высшей школы. Этот вектор отражен и в ряде документов Правительства Российской Федерации [1], в которых, в частности, отмечается, что обучающимся высших учебных заведений уже недостаточно получить теоретические знания в своей области профессиональной деятельности. Они должны уметь применять эти знания в практической области, исполнять роль исследователя и лидера коллектива единомышленников. Будущие инженеры должны быть способными к постоянному самосовершенствованию, владеть последними достижениями науки и техники, в том числе в смежных областях. Несомненно, что достичь этого можно при помощи участия студентов в выполнении стартапов с последующим их внедрением.

Ориентация высшего образования в этом направлении, несомненно, должна быть связана с практикой внедрения в образовательный процесс современных проектов с элементами научных исследований [2; 3], что по своей сути является базовой площадкой для выполнения стартапов. При этом при реализации студенческих стартапов технических направлений нельзя рассматривать проектные технологии как инструмент работы над конкретной темой исследования с четко заданными преподавателем исходными параметрами. Необходимо рассматривать разработку и реализацию стартапа в тесной увязке с критическим анализом известных отечественных и зарубежных аналогов, с вариантным проектированием, с научноисследовательскими разработками в смежных областях, с творческим поиском наиболее ра- циональных и оптимальных путей решения поставленной научной задачи. Целесообразность и правильность такого подхода обоснована в научных трудах таких известных ученых-педагогов, как И. Б. Игнатова, Г. М. Коджаспиро-ва, Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат, М. Л. Сердюк, В. Н. Стернберг [4–7].

При рассмотрении вопросов по повышению эффективности внедрения в образовательный процесс студенческих стартапов целесообразно ввести понятие «образовательная проектность будущих инженеров», отражающее совокупность профессионально-личностных характеристик инженера, его способность творчески решать нестандартные задачи, связанные с производственным процессом, а также навыки непрерывного образования и саморазвития. Очевидно, что формирование конкурентоспособного инженера цифровой экономики требует принципиального изменения образовательных систем производства и передачи знаний и эффективного взаимодействия этих систем с организационными системами материального производства и технологического предпринимательства [8].

Концепция развития образовательной про-ектности студентов тесно связана с идеей воплощения научно-исследовательского потенциала и развития студенческой научной работы, выраженной в виде стартапа, как дуального процесса получения проектных знаний в вузе и трансформации их на практике в «живое» знание.

В настоящее время в законодательных актах, научной и методической литературе нет четкого определения термина «стартап». Он может представляться как юридическое лицо (дефиниции Е. Н. Бейгул, Т. Г. Бондаренко, А. Дамодарана, К. А. Капаровой, Э. К. Нэйр) или как проект (дефиниции Ш. Т. Ахметова, Ж. М. Валитова, С. С. Евдокимовой, К. П. Кузьменко). При изучении вопросов реализации концепции развития образовательной проект-ности автор считает целесообразным рассматривать студенческий стартап как совокупность научно-исследовательских планируемых этапов и скоординированных действий по созданию, продвижению и реализации инновационного продукта, в том числе для привлечения инвестиций. Это совокупность таких этапов, как: поиск идеи усовершенствования исследуемых процессов; выявление основных закономерностей и принципов; использование научных принципов при решении поставленной задачи; критический анализ полученных результатов.

При таком подходе основными признаками студенческого стартапа будут: научная новизна; инновационность; направленность на получение экономически положительного эффекта; наличие скоординированного комплекса действий по достижению результата. Несомненно, что стартап следует рассматривать как одну из основных форм научно-исследовательской деятельности студента, направленной на развитие личностных качеств исполнителя, способности оценивать полученные результаты с точки зрения их адекватности, и, главное, на выработку внутренней потребности в самообразовании, самосовершенствовании, саморазвитии как проекта «Я делаю себя сам».

Исследования Высшей школы экономики показывают, что в настоящее время экономический эффект от реализации стартапов в России достаточно низок. Например, из 100 % заявленных стартапов: только 3 % получают инвестиции; 0,6 % могут только лишь вернуть инвестиции; 0,3 % могут вернуть инвестиции в десятикратном размере. Становится ясно, что для успешности студенческих стартапов необходимо менять подходы к их выполнению, разрабатывать методические алгоритмы, позволяющие исполнителям-студентам с большей вероятностью обеспечить успех выполняемой работы.

Реализация в вузе студенческих стартапов должна базироваться на следующих взаимоувязанных принципах: широкое использование информационных технологий; использование в работе междисциплинарных знаний; формирование коллектива исполнителей из студентов различных курсов; привлечение потенциальных инвесторов к реализации проекта. Тематику студенческих стартапов в области строительства в большинстве случаев определяют региональные запросы социума и востребованность в инновациях, нацеленных на усовершенствование технологий строительного производства и современных конструкционных материалов.

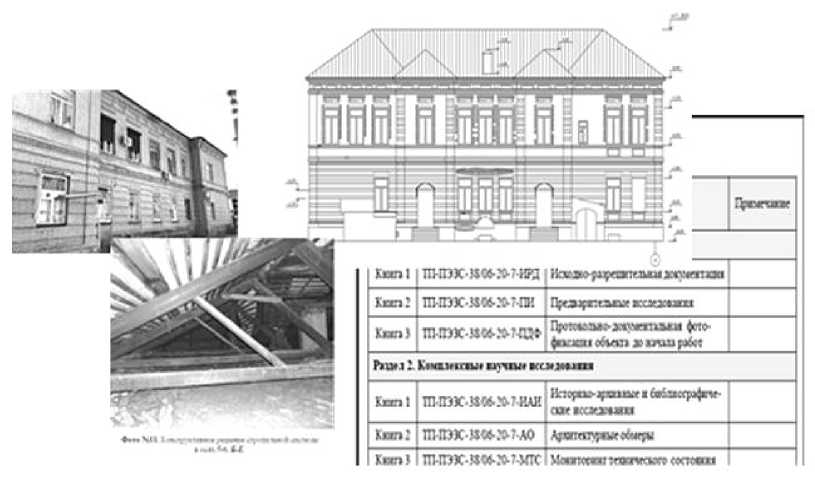

Например, студенческое конструкторское бюро «Проектная лаборатория „Перпектива-СТ“», созданное на базе научно-исследовательского центра мониторинга зданий и сооружений ОГУ, работало над техническим заданием по разработке способов обеспечения сохранности зданий и сооружений культурного наследия в г. Оренбурге. Заказчиком выступила некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области». Объекты культурного наследия, памятники архитектуры отображают величие и уникальность технического прогресса, показывают исторический стиль времени и создают культурное наследие для будущих поколений. В связи с этим вопрос сохранения каждого объекта исторической значимости всегда является актуальным и требует особого внимания.

Цель исследования состояла в разработке эффективных способов обеспечения сохранности зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия, и, что особо важно, с их практической адаптацией и внедрением в строительную практику. Проблема представленного проекта решалась научным коллективом путем сотрудничества бакалавров, магистрантов, аспирантов архитектурно-строительного факультета и ведущих преподавателей кафедры «Строительные конструкции». Таким образом, в командной работе над проектом происходило профессионально-личностное развитие будущих инженеров. Бакалавры I–II курсов, как правило, адаптивного уровня образовательной проектности, участвуя в проектной команде, обретали знания, практические навыки обработки и представления проектной информации. Концептуальные идеи развития образовательной проектности будущих инженеров были направлены на усвоение теоретического инженерного знания (законы, нормы, строительные регламенты, фактографическое описание проектных ситуаций, исходная информация реального состояния проектируемого объекта и его эксплуатационное прошлое — схема, план, экспертиза и оценка надежности несущих конструкций), осознание и применение базовых приемов, способов и методов рационального познания, развитие навыков ориентации в различных проектных ситуациях. Бакалавры II–III курсов продуктивного уровня образовательной проект-ности обретали проектные знания в заданной предметной области и адаптацию (верификацию) знаний к реалиям проектной ситуации, вырабатывали умение мыслить системно, приобретали навыки практической реализации проектирования в цифровой среде, определяя свою профессиональную позицию в преобразовании техносферы. Бакалавры III–IV курсов перспективного уровня развития образовательной проектности совместно с магистрантами и аспирантами приобретали знания методологии системного подхода в проектировании, основах информационного моделирования средствами BIM-технологии и программной реализации проектных задач, определяя пути дальнейшего самосовершенствования (рис. 1). В дополнение отметим, что в работе над стартапом организован неразрывный цикл взаимодействия «бакалавр — магистрант — аспирант — кандидат наук», что, бесспорно, обеспечивает научный и образовательный ресурс в ответ на актуальные запросы материального производства.

Рис. 1. Проект реновации объекта культурного наследия «Дом А. А. Тимашева», г. Оренбург

Отметим, что участие будущих инженеров в подобных стартапах имеет не только коммерческий, но и научный потенциал. По итогам в рамках тематики стартапа будущими инженерами в соавторстве с преподавателями были опубликованы научные статьи по проблеме обеспечения сохранности зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия, получен патент. Участие студентов проектной группы в конкурсах исследовательских работ на региональных и международных конференциях также является положительным результатом реализации стартапа.

В заключение отметим, что организация работы будущих инженеров в стартапе позво- лила обеспечить дуальность образовательного и профессионального контекстов. С одной стороны, это научное исследование, направленное на практическое внедрение исследовательских методик и алгоритмов восстановления эксплуатационной надежности и сохранности зданий и сооружений. С другой стороны, участие студентов в подобных стартапах способствует переходу в образовательном пространстве от парадигмы передачи знания к практико-ориентированной парадигме саморазвития и творческого освоения проектных знаний, развитию образовательной проектности будущих инженеров.

Список литературы Студенческий стартап в контексте реализации концепции развития образовательной проектности

- О национальной доктрине образования в Российской Федерации (до 2025 г.): постановл. Правительства РФ от 04 октября 2000 г. № 751 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. - 2022. - URL: https://docs.cntd.ru/document/901771684 (дата обращения: 02.12.2022).

- Постиндустриальный переход в высшем образовании России: на примере анализа развития рынка образовательных услуг Северо-Запада Российской Федерации: доклад Фонда "Центр стратегических разработок.,Северо-Запад". - Санкт-Петербург, 2005. - 127 с.

- Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; под ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Изд. центр "Академия", 2008. - 269 с. - 978-5-7695-4788-1.

- ISBN: 978-5-7695-4788-1 EDN: QVYETZ

- Игнатова, И. Б. Проектные технологии как метод обучения: историко-педагогический анализ / И. Б. Игнатова, Л. Н. Сушкова // Теория и практика общественного развития. - 2014. - № 11. - С. 164-167.

- Лаштабова, Н. В. Проектирование и метод проектов в современном образовательном процессе средней и высшей школы / Н. В. Лаштабова // Теории, содержание и технологии высшего образования в условиях глобализации образовательного процесса. Секция 6. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2006. - С. 122-126.

- Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. - Москва: АРКТИ, 2005. - 112 с. - 5-89415-268-2.

- ISBN: 5-89415-268-2

- Стернберг, В. Н. Теория и практика "метода проектов" в педагогике ХХ века: дис. … канд. пед. наук / В. Н. Стернберг. - Владимир, 2002. - 194 с.

- Банникова, Л. Н. Опыт моделирования новых подходов и инструментов к оценке региональных потребностей в новой генерации инженерно-технических кадров / Л. Н. Банникова, Л. Н. Боронина, И. И. Шолина // Инженерное образование. - 2016. - № 19. - С. 122-129.

- EDN: WWUMAD