"Студенты с повышенными образовательными потребностями" как педагогическое понятие

Автор: Скоробогатова Анна Сергеевна, Сюзюмова Людмила Анатольевна

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию понятийно-категориального поля «студенты с повышенными образовательными потребностями». Авторы изучили состояние вопроса в научной литературе, проанализировали следующие понятия: «человеческий ресурс», «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость», «студент», «потребность», «образовательная потребность». В статье обоснована необходимость четкого представления о сущности ключевых понятий и их взаимосвязь, а также представлен краткий обзор нормативно-правовых документов федерального уровня, направленных на работу с молодежью с повышенными образовательными потребностями. Для исследования понятийно-категориального поля «студенты с повышенными образовательными потребностями» были использованы различные методы, такие как метод анализа документов, метод теоретического анализа, сравнения, контекстуальный и морфологический анализ. В результате работы представлено уточненное понятие «студенты с повышенными образовательными потребностями». Данное исследование является первой ступенью к дальнейшим исследованиям, так как обзор по выделенным дефинициям служит руководством для освоения предметного поля исследования «студенты с повышенными образовательными потребностями» и ляжет в основу построения педагогической модели их образования.

Студенты, высшее образование, повышенная образовательная потребность, человеческий ресурс, талант, одаренность, когнитивная гибкость

Короткий адрес: https://sciup.org/147236475

IDR: 147236475 | УДК: 378.016 | DOI: 10.14529/ped210407

Текст научной статьи "Студенты с повышенными образовательными потребностями" как педагогическое понятие

Постановка проблемы

Исследование проблемы по работе с понятийно-категориальным полем «студенты с повышенными образовательными потребностями» предполагает изучение ключевых параметров. В современном обществе сегодня важна роль человеческого ресурса, а именно талантливого студента, готового к оригинальным решениям и импровизации, человека, владеющего организаторскими способностями, знающего, как творчески и профессионально решать неординарные задачи, выпускника, способного брать ответственность на себя, готового проявлять лидерство и инициативу, умеющего работать в команде и стремящегося к саморазвитию и рефлексии. В нашей работе мы изучили состояние вопроса, касающегося понятийно-категориального поля «студенты с повышенными образовательными потребностями», в научной литературе, проанализировали предложенные определения, выявили предпосылки интересующих нас дефиниций. Мы провели исследование следующих понятий с точки зрения их родовых и видовых признаков: «человеческий ресурс», «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость», «студент», «потребность», «образовательная потребность», обосновали логические связи между понятиями и предложили уточненное определение.

Анализ документов

Мы считаем, что к категории студентов с повышенными образовательными потребностями можно отнести следующие группы молодых людей: талантливых, одаренных, способных, обладающих высоким уровнем когнитивной гибкости, поскольку такие студенты нуждаются в особых условиях и подходах при работе с ними.

Государством разработана и функционирует общенациональная система выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи в разных сферах, например, в образовании, спорте, искусстве и т. д. В части нашей статьи мы остановимся на нормативно правовых документах федерального уровня, направленных на работу с молодежью с повышенными образовательными потребностями.

Впервые о работе с детьми и молодыми людьми, которые проявляют неординарные способности и, как следствие, нуждаются в других, отличных от традиционных, условиях, заговорили после утверждения в 2000 году Постановлением Правительства РФ Федеральной целевой программы «Одаренные дети на 2001–2002 годы» [57]. Согласно предло- женной программе начинается разработка и точечное внедрение новых методов работы с одаренными ребятами, позволяющих демонстрацию своих успешных работ в различных отраслях наук, а также оказывается индивидуальная поддержка посредством стипендий, денежных выплат и т. д. Благодаря этой программе были сформулированы психологические и педагогические основы для работы с одаренными молодыми людьми. Коллективом ученых была опубликована «Рабочая концепция одаренности» [58].

Следующим документом, который имеет отношение к интересующему нас вопросу, является Указ Президента от 06.04.2006 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» [69]. Именно в этот год появляется перечень олимпиад и конкурсов, а также прописан порядок выплат денежных премий.

В апреле 2012 года Президент подписывает концепцию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов [24].

В 2014 году произошел ряд событий, которые в очередной раз подчеркнули важность и актуальность вопроса, касающегося талантливой и одаренной молодежи. А именно: в октябре утверждена концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам [47]. А также с целью профессиональной поддержки и развития Президент распорядился создать образовательный центр «Сириус» [51].

В ноябре 2015 года принято постановление «Об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» [56].

В 2017 году по распоряжению Президента РФ появляется сеть центров по поддержке одаренных детей на базе ведущих образовательных организаций с учетом опыта фонда «Талант и успех», определяется порядок реализации подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров [54].

Целями национального проекта 2018 года «Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребенка» [45] были обеспечение конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой личности на благо общества.

Согласно вышеперечисленной нормативно-правовой документации мы можем сделать вывод, что государство осознает актуальность вопроса по работе с человеческим ресурсом, а именно со студентами с повышенными образовательными потребностями, поскольку для данной категории необходимо создать эффективную систему образования для профессиональной самореализации и достижения поставленных целей.

Обзор литературы

В процессе анализа литературы для полного понимания категории «студент с повышенными образовательными потребностями» мы остановились на таких понятиях, как «человеческий ресурс», «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость», «потребности» и «образовательные потребности». Поскольку в нормативно-правовых документах нет четкого определения этим категориям и в научной литературе представлены не совсем полные, на наш взгляд, понятия, то мы исследуем данные категории на основе анализа и синтеза.

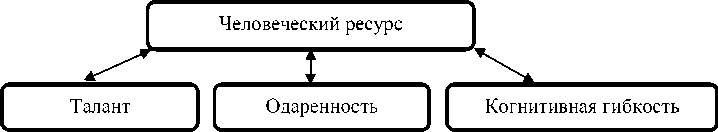

Решение проблемы начнем с обозрения понятийно-категориального поля (рис. 1).

Категориально-понятийный аппарат исследуемой нами проблемы «студент с повышенными образовательными потребностями», на наш взгляд, включает в себя ряд основных понятий, таких как «студент», «образовательная потребность» и «повышенная образовательная потребность».

Рис. 1. Понятийно-категориальное поле: студент с повышенными образовательными потребностями

Рассмотрение состояния исследуемой проблемы начнем с выявления симбиоза основного понятия «студент».

ФЗ «Об образовании» предлагает следующее определение категории «студент»: лицо, осваивающее образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры. Кроме того, студент, по мнению В.Д. Шадри-кова [74], является субъектом образовательной деятельности, который находится под влиянием внешних и внутренних образовательных ресурсов. Данное определение мы будем использовать в качестве фактора представления дефиниции «студент» с точки зрения «человеческого ресурса», так как данное определение опирается на более обобщённое ключевое понятие.

Мы пришли к выводу, что для уточнения понятия «студент с повышенными образовательными потребностями» мы должны рассмотреть связанный с данным понятием конструкт «человеческий ресурс», который, на наш взгляд, предполагает более активный и продуктивный субъект образования (рис. 2).

вом выпуске Доклада (1990 г.) опубликованы научные материалы с оценкой социальноэкономического потенциала стран всего мира, сформулировано понятие человеческого ресурса – это спектр личностного выбора, наиболее важный из которого – получить образование, иметь достойный уровень жизни [86]. Среди множества вызовов, определяющих тенденции мирового развития, профессионализм человеческих ресурсов играет особую роль в создании общественных благ и стабильности на планете, что в значительной степени обеспечивается высоким качеством образования, являясь фундаментом и краеугольным камнем цивилизационных преобразований.

В области высшего образования проблеме человеческого ресурса посвящены работы Н.И. Пальчука, Д.В. Диденко [13], Ю.В. Тягуновой [67], М.В. Хватовой и др. В качестве основных определений «человеческого ресурса» современные исследователи предлагают следующие трактовки:

-

• человеческий ресурс – резерв будущей социально-профессиональной деятельности субъекта образования [67];

Рис. 2. Понятийно-категориальное поле: человеческий ресурс

В данной характеристике категориальнопонятийного аппарата «человеческий ресурс» мы отмечаем специфику параметра посредством анализа дополнительных дефиниций: «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость». Это поможет нам проанализировать активное взаимодействие данных определений. А понятие «повышенная образовательная потребность» будет опираться на общее понятие «образовательная потребность».

В настоящее время государственная политика предлагает уделять больше внимания молодежи – талантливой и одаренной. Концепция развития человеческого потенциала является одним из значимых интеллектуальных продуктов, разработанных в рамках Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в которой отражаются глобальные национальные и региональные отчеты по человеческим ресурсам [91]. Уже в пер-

-

• человеческий ресурс – внутренние условия деятельности, которые обеспечивают ее эффективность [71];

-

• человеческий ресурс – средство, которое имеется в наличии, то есть это актуальное бытие, реальные возможности человека, все то, что принадлежит личности в психологическом плане и может быть использовано в случае надобности [72];

-

• человеческий ресурс – средство, к которому обращаются в случае необходимости [48];

-

• человеческий ресурс – ключевой фактор конкурентоспособности, запас прочности [52, 73];

-

• человеческий ресурс – механизм формирования и развития человека, состоящий из комбинации человеческих ценных знаний, умений, навыков и способностей к пониманию и воспроизведению новой информации на благо государства [13];

-

• человеческий ресурс – индивидуальное свойство личности (явление, оказывающее существенное влияние на деятельность индивида) как набор или личностные характеристики, такие как одаренность, талант, способность [30, 62].

Проанализировав предложенные трактовки, мы опираемся, понимая, что они не противоречат друг другу, на определение Д.В. Диденко [13] и И.Н. Лубянкина [29], которые акцентируют внимание на знаниях и личностных характеристиках (одаренность, талант, когнитивная гибкость), а также механизмах их формирования [21].

Таким образом, для более полного понимания определения «человеческий ресурс» мы проведем анализ следующих дефиниций: «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость», чтобы проанализировать активное взаимодействие данных определений.

В современных исследованиях понятию «талант», «одаренность» посвящены работы как отечественных, так и зарубежных ученых: Ф. Гальтона, Дж. Рензулли [86], Р. Стернберга [90], Д.Б. Богоявленской [6], М.А. Холодной, А.М. Матюшкина [33], И.П. Мосина и др. Ниже предложены основные определения, данные ведущими учеными:

-

• Талант – выдающиеся способности, открывающиеся с приобретением опыта, формирующего недоступный большинству людей навык добиваться наибольшего успеха в области его проявления [44]. Талантливый человек, как правило, проявляет себя сразу в нескольких видах деятельности, но часто ограничен одним направлением или жанром в них.

-

• Талант – высокий уровень развития способностей, проявляемых в творческих достижениях, важных в контексте развития культуры, прежде всего – способностей специальных [63]. О наличии таланта следует судить по результатам деятельности, которые должны отличаться принципиальной новизной, оригинальностью подхода.

Анализ научной литературы показывает, что часто исследователи «одарённость» отождествляют с «талантливостью» и понимают как «потенциал к достижениям на чрезвычайно высоком уровне по сравнению с другими людьми данного возраста, обучения и социального окружения» [1]. Одарённые и талантливые чаще других демонстрируют высокие достижения в обучении, проявляя интерес к информации, которая предполагает разработ- ку специализированных учебных программ [49]. Перспективы развития одарённых определяются «уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах: интеллектуальной, академической, творческого или продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и психомоторной деятельности» [9].

-

• Одарённость – системное качество личности, которое выражается успешностью освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающейся с интересом к ним [53].

-

• Одарённость – качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности. При этом одаренность не является механической совокупностью способностей: она описывается взаимовлияющими и взаимодействующими компонентами [64]. Одарённость обеспечивает не сам успех в деятельности, а только становится возможностью достижения этого успеха. Кроме наличия комплекса способностей для успешного выполнения деятельности человеку необходима определённая сумма знаний, умений и навыков, в силу чего специальная одарённость проявляется к одному виду деятельности, а общая – к разным видам деятельности, но возможно их сочетание.

-

• Одарённость, согласно определению Д.Б. Богоявленской [6], включает в это понятие три компонента: интеллект, креативность и духовность. Духовность она отождествляет со способностью творить добро, красоту, счастье для других, служить обществу; интеллектуальная активность опирается на единство и взаимообусловленность интеллекта, креативности и духовности личности, а также на положение В.Д. Шадрикова [74], что духовные способности связаны с интеллектом и креативностью.

-

• Одарённость – многоаспектное и многоуровневое явление, что нашло отражение во многих современных концепциях [81].

Одной из наиболее целостных концепций одаренности в мировой психологии является теория трех колец Дж. Рензулли [86]. Концепция описывает одаренность как многофакторное взаимодействие трех основных групп: интеллектуальные способности, увлеченность выполняемой задачей и высокий уровень креативности. При этом Н.Н. Бац, Н.Г. Маркова также утверждают, что данные группы находятся во взаимодействии друг с другом [3].

В частности, теория Р. Стернберга [90] объединяет следующие составляющие одаренности: аналитическую, креативную и практическую. И, как считает автор, при правильном подходе, с использованием стратегий обучению творческому мышлению, можно существенно модифицировать заявленные составляющие.

-

• Одарённость – система взаимодействия внутренних задатков социокультурных условий [81].

-

• Одарённость – совокупность общих способностей, личностные факторы и мотивация [79].

В.Н. Дружинин [14] одаренность связывает с накоплением и дифференциацией опыта. На наш взгляд, в данном определении прослеживается прямая взаимосвязь между наличием сформированной когнитивной гибкости и одаренности. Именно когнитивная гибкость помогает адаптироваться к меняющимся факторам социокультурных условий и, как следствие, выступает гарантом развития способностей в различных областях.

Д.Б. Богоявленская [6] одаренность объединяет с помощью совокупности черт:

-

а) взаимодействие и взаимовлияние биологических и социальных факторов;

-

б) целеустремленная работа;

-

в) моменты озарения (подготовленные интенсивной работой), переходы от имплицитной идеи к ее осознанию.

А.М. Матюшкин [33] одаренность видит как совокупность следующих характеристик: «а) когнитивная одаренность; б) сензитивность к потенциально значимым проблемам; в) независимость в неопределенных и сложных ситуациях», по мнению ученого когнитивный компонент является связующим в триаде данных компонентов. И в данной интерпретации понятия «одаренности» мы видим взаимосвязь между одаренностью и когнитивной гибкостью.

Таким образом, изучив понятия, предложенные специалистами, мы решили остановиться на триаде А.М. Матюшкина, в которой связующим компонентом является когнитивный компонент.

Следующим этап – это изучение различных точек зрения на определение «когнитивная гибкость».

Феномен «гибкость» стал предметом изучения в работах Д.Б. Богоявленской [50], Дж. Гилфорда [80], К. Дункера, Е.С. Ермакова

[16], Л.Э. Завалкевич [19], В.Г. Залевского [20], И.Н. Ильиных [22], З.И. Калмыковой [23], Р. Кэттела [75], А.Н. Лука [30], А.М. Мальцевой [32], Н.А. Менчинской [34], В.И. Моро-сановой [43], В.А. Петровского, С.В. Смирновой, Т.Ю. Тодышевой [66], У.Р. Эшби, А.А. Деркач [12], Д.Н. Завалишина [18], А.М. Мальцева [32], Л.М. Митина [36–41].

Проанализировав источники, мы выделили определенные особенности, которые послужат основой для уточнения определения данного феномена. С учетом вышеизложенного понятие «гибкость» поливариативное и определяется учеными как:

-

• гибкость – интегративное качество, свойство личности [17, 18, 22, 23, 41, 43, 55, 65, 66, 68, 75, 87];

-

• гибкость – это способность анализировать и прогнозировать, переключаться между способами мышления [32, 81, 83, 85];

-

• гибкость – способность для ведения успешной профессиональной деятельности [11, 12, 36, 66, 87, 89];

-

• гибкость – это умение под влиянием опыта переоценивать ранее сложившуюся систему ценностей̆, где происходит переход от одного класса явлений к другому, более сложному новому действию [7, 8, 15, 27, 34, 42, 59, 70, 88];

-

• гибкость – это компонент мышления, который влияет на принятие решения [6, 10, 30, 31];

-

• гибкость – это компонент оперативности исполнительной системы, способность к выполнению многих задач [76, 83].

С учетом сложной интегральной структуры понятия «когнитивная гибкость» мы выделили следующие характеристики: «показатель», «качество», «умение», «способность», «компонент».

Анализ данных работ, рассматривающих различные компоненты «когнитивной гибкости», позволил нам констатировать, что существует два основных подхода к организации ее структуры, а именно первый подход характеризует гибкость как сложносоставное свойство личности (Т.Ю. Тодышева [65, 66], Н.С. Ефимова [17], Л.Э. Завалкевич [19], R.B. Rubin, M.M. Martin [87]).

Согласно другому подходу (Т.Е. Левицкая [26, 27], G.O. Déak [77], S. Jacques, P.D. Zelazo [84], T. Ionescu [83], D.S. Bakos, M.C. Couto, W.V. Melo, M.A. Parente, S.H. Koller, L. Bizarro [78], J.R. Pureza, G.M. Jacobsen, R.G. Oliveira,

R.P. Fonseca [85], W.A. Scott [88]) гибкость представляется как характеристика отдельных подуровней личности, таких как «способность», «умение». Второй подход связывает «когнитивную гибкость» с умением анализировать и прогнозировать, переключаться между разными способами мышления, а, следовательно, делают акцент на способности, которые позволяют добиваться успеха в профессиональной деятельности, и данные способности, умения нужны для решения широкого круга задач, связанных с профессиональным самоопределением и решением проблем.

Проанализировав данные подходы, можно выделить следующие характеристики «когнитивной гибкости», которые помогут уточнить определение «когнитивная гибкость». На наш взгляд, «когнитивная гибкость» не просто компетентность, способность, а широкий набор качеств, таких как личностные черты, интеллектуальные особенности, установки, навыки и т. д., которые связаны с реализацией и развитием профессионала в профессиональной деятельности.

Таким образом, по результатам теоретического анализа можно выделить несколько компонентов в структуре «человеческого ресурса», а именно: талант, одаренность и когнитивную гибкость, все они имеют следующие особенности:

-

1) «талант, одаренность и когнитивная гибкость» – это человеческий ресурс определенных способностей, нацеленный на достижение поставленных целей согласно конкретным образовательным потребностям;

-

2) «талант, одаренность и когнитивная гибкость» – человеческий ресурс, влияющий на эффективность профессиональной деятельности.

Исследования также показывают, что люди с высокой гибкостью способны найти ответы из разных областей знаний, затрагивая самые разнообразные, а не только хорошо изученные, что говорит о взаимосвязи одаренности, таланта и когнитивной гибкости [35, 77].

Опираясь на определение Ю.В. Тягуновой «человеческий ресурс – резерв будущей социально-профессиональной деятельности субъекта образования» [67], под субъектом мы понимаем студента и предлагаем рассмотреть это понятие с позиции взаимосвязи субъекта и «особой образовательной потребности».

Определение «особые образовательные потребности» появилось в конце 1960-х годов XX в. [82]. Это ознаменовалось как естественный этап развития специального образования, в том числе эволюцией самой системы непрерывного образования.

Само понятие «потребность» характерно для исследований в социологии, философии, экономике, педагогике и других науках [2, 4, 5]. Ряд авторов (Э. Фромм, В. Франкл, С. Мадди, Ж. Нюттен, Э. Деси и Р. Райан) выделяют группу потребностей, которые побуждают индивида к осознанному построению жизненных целей, связанных с его самоопределением.

Также необходимо отметить, что потребности являются непосредственными источниками мотивации человека, а именно это ценности – исторически отражающиеся в жизнедеятельности социальных групп о представлении о желательном, принимаемые членами этих групп в качестве мотивационных ориентиров.

В свою очередь в педагогике «потребности – внутренние состояния, выражающие зависимость живого организма от конкретных условий существования; основной источник активности личности. Возникновение потребностей побуждает личность к активному поиску путей их удовлетворения. Потребности становятся внутренними побудителями деятельности – мотивами».

В докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» был сделан вывод, что для решения основной задачи XXI века – развитие и модернизации системы непрерывного образования – человеку нужно взять ответственность на себя. «Однако для того, чтобы каждый смог отвечать за свои знания, навыки, деятельность и жизнь в обществе, оставаясь собой, необходим просвещенный педагог, способный сознательно стимулировать деятельность и самостоятельность студентов» [91].

По мнению Н.В. Новоторцевой, образовательные потребности рассматриваются с точки зрения призмы потребностей в индивидуализированных условиях обучения, которые связаны с необходимостью успешного обучения [46].

По утверждению В.И. Лубовского, «образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, включая мотиваци- онные)», которые может проявить обучающийся в процессе обучения [28].

В вузе образовательная деятельность организована с целью создания необходимых условий, которые должны раскрыть потенциал студента и стимулировать его интеллектуальную активность и, как следствие, развивать особые образовательные потребности. Развитие познавательных и образовательных потребностей личности в учебном процессе понимается учеными А.К. Марковой, С.Л. Рубинштейном, Г.Н. Щукиной как самый важный результат обучения.

В своих работах Г.Н. Сериков отмечает, что: «Соотнеся извлеченную информацию о себе с информацией об окружении, человек получает возможность самоопределяться относительно образовательных потребностей [60, 61].

Опираясь на вышеизложенное, мы проанализировали и уточнили понятие «студенты с повышенными образовательными потребностями» – это субъекты образовательного процесса, которые находятся во взаимодействии с внутренними и внешними ресурсами, обладают выдающимися способностями и характеристиками, где связующим выступает когнитивная одаренность, а именно их интеллектуальные особенности, необходимые для реализации актуальных и потенциальных возможностей.

Методология исследования

Для исследования интересующей нас проблемы мы использовали различные методы. При определении сущности понятия мы использовали контекстуальный анализ. Для этого мы изучали различные словарно-энциклопедические источники (энциклопедии, словари и др.), научные исследования (монографии, диссертации), учебные и учебно-методические пособия, а также нормативные и законодательные документы. Затем мы провели анализ данных, в которых использовались интересующие нас данные или близкие к нему понятия, далее определили признаки каждого понятия. Путем синтеза выбрали из них наиболее существенные в аспекте задач, поставленных в данном исследовании.

В работе мы опирались на ряд трудов А.Я. Баскакова и Н.В. Туленкова, В.В. Краев-ского по определению научных понятий в педагогических исследованиях.

При формулировании ключевого понятия мы опирались на выделенные признаки или вводили какой-то новый признак.

Аналитический метод позволил нам поработать с ориентирующими образовательными документами разных уровней. Благодаря им мы проследили социальный заказ и увидели заинтересованность государства в изучаемом нами вопросе. Данный метод включал в себя подбор документов (в нашем случае нормативно-правовой документации федерального уровня), их изучение, анализ и формулирование выводов.

Анализ как логический прием помог нам разложить рассматриваемые нами понятия на составные части для более тщательного исследования, для того чтобы представить посредством синтеза комбинированное определение.

В качестве методологической основы исследования понятийно-категориального аппарата мы следовали компетентностному, системно-деятельностному, личностно-ориентированному и ресурсному подходам, исходя из которых мы рассмотрели исследуемое понятие.

Результаты

В нашей работе мы изучили состояние вопроса, касающегося понятийно-категориального поля «студенты с повышенными образовательными потребностями» в научной литературе, проанализировали предложенные определения, выявили предпосылки интересующих нас дефиниций. Мы провели исследование следующих понятий с точки зрения их родовых и видовых признаков: «человеческий ресурс», «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость», «студент», «потребность», «образовательная потребность», обосновали логические связи между понятиями и предложили уточненное определение.

Для методологически корректной работы с интересующими нас понятиями «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость» за основу мы взяли аналитические процедуры, описанные И.Н. Кузнецовым: целевое изучение терминов, этимологический и контекстуальный анализы [25], где для обнаружения взаимосвязи данных определений мы выделяли параметры, на основе которых мы отмечали поливариативность взглядов ученых на данные определения. Отметим, что сама по себе идея учета разных взглядов на параметры и признаки интересующих нас дефиниций является чрезвычайно важной для практического решения исследуемой проблемы, поскольку позволила более детально рассмот- реть дефиниции, исходя из наличия благоприятных условий в аспекте взаимосвязи определений «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость», которые в свою очередь представляют триаду определения «человеческий ресурс», которое мы взяли за основу при работе с определением «студент».

В своей работе мы:

-

– определили сущность таких категорий, как «талант», «одаренность», «когнитивная гибкость»;

-

– изучили понятия в различных отраслях науки: педагогике, психологии и социологии;

-

– познакомились с первоначальными значениями слов;

-

– выделили общие и специфические признаки понятий;

-

– определили родовые и видовые признаки данных понятий;

-

– рассмотрели их взаимосвязь и взаимообусловленность;

-

– изучили эволюцию данных педагогических понятий в истории педагогики;

-

– раскрыли роль педагогических понятий в научных исследованиях;

-

– включили выделенные понятия в общую систему данного аспекта исследования;

-

– уточнили логически обоснованные связи между понятиями;

-

– уточнили логическую систематизацию взаимосвязанных понятий;

-

– изучили особенности употребления данных понятий в научном дискурсе;

-

– предложили уточненное понятие.

Следует отметить, что в настоящем исследовании существуют два основных ограничения, которые можно было бы учесть в будущих исследованиях. Данное исследование сосредоточено на анализе понятия «студенты с повышенными образовательными потребностями», более применимого при работе с субъектами системы высшего образования.

Данное исследование является первой ступенью к дальнейшим исследованиям, так как обзор по выделенным дефинициям послужил нам руководством для освоения предметного поля исследования «студенты с повышенными образовательными потребностями» и ляжет в основу построения педагогической модели.

Выводы

Поскольку в настоящее время роли человеческого ресурса уделяется много внимания, то талантливый студент, готовый к ориги- нальным решениям и импровизации, владеющий когнитивной гибкостью и знающий, как творчески и профессионально решать неординарные задачи, согласно повышенным образовательным потребностям, будет востребован для реализации профессиональных целей и задач. В любом научном исследовании понятийный аппарат представляет особую методологическую значимость, так как именно понятийная система образует логический каркас построения любой научной теории. От корректности использования понятия, на наш взгляд, зависит качество результатов общего исследования. Мы обосновали необходимость четкого представления о сущности ключевых понятий в интересующем нас категориальном поле.

Список литературы "Студенты с повышенными образовательными потребностями" как педагогическое понятие

- Ахтамьянова, И.И. Система работы с одарёнными детьми / И.И. Ахтамьянова. -Уфа, 1993. - 337 с.

- Бабанский, Ю.К. Педагогика /Ю.К. Ба-банский. - М. : Просвещение, 1983. - 342 с.

- Бац, Н.Н. Соотношение интеллектуального и творческого компонентов одаренности / Н.Н. Бац, Н.Г. Маркова. - https:// psyjournals.ru/psyedu/2002/n1/Markova_full. shtml/ (дата обращения: 10.10.2020).

- Бейтсон, Г. Экология разума / Г. Бейт-сон // Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии: пер. с англ. -М.: Смысл, 2000. - 476 с.

- Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. -М., 1995. - 336 с.

- Богоявленская, Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. Богоявленская. - Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1983. - 176 с.

- Бызова, В.М. Гибкость мышления как когнитивный ресурс психологического здоровья молодежи / В.М. Бызова, Е.И. Перикова // Здоровье - основа человеческого потенциала: Проблемы и пути их решения. - 2015. - № 1. -С. 182-188.

- Валиева, Ф.И. Социальная поддержка как фактор, способствующий повышению профессиональной стрессоустойчивости педагогов / Ф.И. Валиева // Науч.-техн. ведомости С.-Петерб. гос. политехн. ун-та. Гуманитарные и общественные науки. - 2010. -№ 1 (105). - С. 121-127.

- Вульфсон, Б.Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы / Б.Л. Вульфсон. - М.: Изд-во УРАО, 2003. -232 с.

- Гительман, Л. Д. Преобразующий менеджмент: лидерам реоганизации и консультантам по управлению / Л.Д. Гительман. -М.: Дело, 1999. - 25 с.

- Дергач, А.А. Акмеологические основы развития профессионализма / А.А. Дергач. -М.: Изд-во МПСИ, 2004. - 135 с.

- Деркач, А.А. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии /А.А. Деркач, А.П. Ситников. - М., 1993. - 214 с.

- Диденко, Д.В. Человеческий капитал как фактор развития российской интеллек-туалоемкой экономики в компаративном контексте (историко-экономический анализ): дис. ... д-ра экон. наук / Д.В. Диденко. - М., 2015. - 256 с.

- Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. - СПб.: Питер, 2000. - 368 с.

- Дудко, Д.В. Когнитивная компетентность личности будущего педагога и динамика ее формирования /Д.В. Дудко //Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. -2008. - № 63-2. - С. 63-67.

- Ермакова, Е.С. Психологические закономерности формирования гибкости продуктивного мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста: дис.... д-ра психол. наук/Е.С. Ермакова. -М., 2006. - 247 с.

- Ефимова, Н.С. Психологические особенности интеллектуальной гибкости учителя: дис. ... канд. психол. наук/Н.С. Ефимова. -М., 2001. - 145 с.

- Завалишина, Д.Н. Практическое мышление: специфика и проблемы развития / Д.Н. Завалишина. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. - 233 с.

- Завалкевич, Л.Э. Гибкость как предпосылка эффективности менеджера / Л.Э. Завалкевич, В.В. Косик // Персонал. -2002. - № 10.

- Залевский, В.Г. Психическая ригидность-флексибильность в структуре личности людей с субъект-субъектной профессиональной ориентацией: дис. ... канд. психол. наук / В.Г. Залевский. - Томск, 1999. - 162 с.

- Зальцман, А.М. К вопросу об оперативности образа контролируемого процесса / А.М. Зальцман, Д.А. Ошанин // Психологические вопросы регуляции деятельности, 1973. -С. 179-190.

- Ильиных, И.Н. Интеллектуальная гибкость как фактор инновационной деятельности преподавателей / И.Н. Ильиных // Проблемы и перспективы развития образования в России. - С. 321-325.

- Калмыкова, З.И. Продуктивное мышление как основа обученности / З.И. Калмыкова. - М., 1981. - 168 с.

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827). - https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemy-vyjavlenija-i-га^и^а-тоЫуШ/ (дата обращения: 27.09.2020).

- Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / И.Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. - 432 с.

- Левицкая, Т.Е. К проблеме творческого мышления учащихся / Т.Е. Левицкая, С. А. Богомаз, Г. Б. Залевский // Сибир. психол. журнал. - 2000. - Вып. 12. - С. 54-59.

- Левицкая, Т.Е. Изучение гибкости мышления как личностного ресурса психического здоровья школьников, обучающихся в традиционных классах и классах компенсирующего обучения: дис. ... канд. психол. наук / Т.Е. Левицкая. - Томск, 2002. - 128 с.

- Лубовский, В.И Особые образовательные потребности / В.И. Лубовский. -http://psyedu.rU/journal/2013/5/Lubovskiy.phtml (дата обращения: 05.11.2020).

- Лубянкин, И.Н. Проблема ресурсного подхода в образовании / И. Н. Лубянкин // Психол.-пед. журнал Гаудеамус. - 2005. -Вып. 2 (8). - С. 45-52.

- Лук, А.Н. Мышление и творчество / А.Н. Лук. -М.: Политиздат, 1976. - 144 с.

- Макаров, А.К. Психология профессионализма / А.К. Макарова. - М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. - 308 с.

- Мальцева, А.М. Личностная гибкость и методы ее диагностики / А.М. Мальцева // Мир науки, культуры, образования. - 2012. -№ 2 (33). - С. 91-93.

- Матюшкин, А.М. Загадки одаренности: проблемы практической диагностики / А.М. Матюшкин. - М. : Директ-Медиа, 2014. -127 с.

- Менчинская, Н.А. Мышление в процессе обучения / Н.А. Менчинская. - М.: Наука, 1996. -18 с.

- Мерлин, В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. - М.: Педагогика, 1986. - 253 с.

- Митина, Л.М. Интеллектуальная гибкость учителя: психологическое содержание, диагностика, коррекция / Л.М. Митина, Н.С. Ефимова. - М.: Флинта, 2003. - 144 с.

- Митина, Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социальных условиях / Л.М. Митина // Вопросы психологии. - 1997. - № 4. - С. 28-38.

- Митина, Л.М. Профессиональная социализация личности / Л.М. Митина // Проблемы проф. социализации личности. - 1996. -С. 7-22.

- Митина, Л.М. Психологическая диагностика эмоциональной устойчивости учителя: учеб. пособие для практ. психологов / Л.М. Митина. - М., 1992. - 59 с.

- Митина, Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л.М. Митина. - М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 2002. - 400 с.

- Митина, Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы) / Л.М. Митина. - М., 1994.

- Мордкович, А.Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки учителя математики в педагогическом вузе: дис. ... д-ра пед. наук / А.Г. Мордкович. - М., 1984. - 245 с.

- Моросанова, В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека / В.И. Моросанова. - М. : Наука, 2001. - 192 с.

- Мосин, И. П. В поисках талантов / И.П. Мосин // США: Экономика, политика, идеология. - 1988. - № 8. - С. 56-60.

- Национальный проект «Образование». - https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 10.11.2021).

- Новотворцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология / сост. Н.В. Новоторцева. - 4-е изд., перераб. и доп. -СПб. : КАРО, 2006. - 144 с.

- О создании единой системы учёта обучающихся в образовательных организациях различного типа. Распоряжение от 25 октября 2014 г. № 2125-р. - http://government. ru/docs/15433/ (дата обращения: 15.11.2021).

- Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. - М., 1984. - 400 с.

- Опрышко, А.А. Принципы индивидуализации обучения в техноизированной образовательной среде / А.А. Опрышко, Н.А. Позни-на // Известия ЮФУ. Технические науки. -2006. - № 11 (66). - С. 263-266.

- Основные современные концепции творчества и одаренности / под ред. Д.Б. Богоявленской. - М.: Молодая гвардия, 1997. -416 с.

- ОЦ «Сириус». - https://sochisirius.ru/ (дата обращения: 17.11.2020).

- Пальчук, М.И. Тенденции развития систем профессиональной подготовки производственного персонала сферы услуг в странах ЕС: дис. ... д-ра пед. наук / М.И. Пальчук. -М., 2016. - 256 с.

- Панфилов, А.Н. Подготовка учителя к работе с одарёнными детьми / А.Н. Панфилов //Педагогика. - 2004. - № 2. - С. 99-101.

- Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 № ТС-1633/09 «О создании центров выявления и поддержки одаренных детей». - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#01319288 7060829395 (дата обращения: 17.11.2020).

- Платонов, К. К. О системе психологии /К.К. Платонов. -М. : Мысль, 1972. - 216 с.

- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». -http://base.garant.ru/71251462/ (дата обращения: 20.11.2020).

- Постановление Правительства РФ от 25 августа 2000 г. № 625 «О федеральных целевых программах по улучшению положения детей в Российской Федерации на 2001-2002 годы». - http://base.garant.ru/1583996/ (дата обращения: 20.11.2020).

- Рабочая концепция одаренности / Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева и др. - М. : М-во образования Российской Федерации, 2003.

- Рабунский, Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников / Е.С. Рабунский. - М. : Педагогика, 1975. - 238 с.

- Сериков, Г.Н. Извлечение информации как предпосылка развития образовательных потребностей человека / Г.Н. Сериков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». - 2016. - T. 8, № 3. - С. 8-17.

- Сериков, Г.Н. Образование как отношение человека с окружением и с самим собой / Г.Н. Сериков // Наука ЮУрГУ: материалы 66-й науч. конф. Секции технических наук. - Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - С. 607-614.

- Скибицкий, Э.Г. Индивидуализация обучения математике студентов в вузе / Э.Г. Скибицкий, О.А. Захарова // Сибир. пед. журнал. - 2011. - № 1. - С. 38-48.

- Словарь практического психолога / Ю. Головин. - М. : АСТ: Харвест, 1998. - 803 с.

- Теплов, Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. - М: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1961. - 536 с.

- Тодышева, Т.Ю. К вопросу об успешности профессиональной деятельности менеджеров / Т.Ю. Тодышева // Обществ. и гуманитар. науки. - С. 221-227.

- Тодышева, Т.Ю. Личностная гибкость в профессиональной деятельности / Т.Ю. Тодышева // Вестник Бурят. гос. ун-та. -2010. - № 5. - С. 84-88.

- Тягунова, Ю.В. Ресурсная методология проектирования образовательного процесса в университете / Т.Ю. Тягунова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». - 2012. - № 41. - С. 18-21.

- Уварина, Н.В. Профессиональная гибкость как softskills педагога /Н.В Уварина, A.В. Савченков // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2019. - Т. 11, № 3. -С. 27-36.

- Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». -http://base.garant.ru/6198652/ (дата обращения: 25.11.2020).

- Унт, И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И.Э. Унт. - М. : Просвещение, 1990. -192 с.

- Франкл, В. Человек в поисках смысла / B. Франкл. - М.: Прогресс, 1990. - 175 с.

- Хайкин, В.Л. Активность (характеристики и развитие) / В.Л. Хайкин. - Воронеж: МПСИ: Модек, 2000. - 448 с.

- Цецорина, Т.А. Организация образовательного процесса в школе на основе ресурсного подхода: дис. ... канд. пед. наук / Т.А. Цецорина. - Белгород, 2002. - 163 с.

- Шадриков, В.Д. Личностные качества педагога как составляющие профессиональной компетентности / В.Д. Шадриков // Вестник Ярослав. гос. ун-та им. П. Г. Демидова. Серия «Психология». - 2006. - № 1. - C. 15-21.

- Cattell, H.P. The sixteen-personality factor questionnaire (16PF). The SAGE hand-book of personality theory and assessment / H.P. Cattell, A.D. Mead. - 2008. - P. 135-178.

- Cooper-Kahn, J. What Is Executive Functioning? Learning Disabilities / J. Cooper-Kahn, L. - Dietzel, 2010. - P. 27-47.

- Déak, G.O. The development of cognitive flexibility and language abilities / G.O. Deak// Advances in Child Development and Behavior. -2004. - No. 31. - P. 271-327.

- Executive functions in the young elderly and oldest old: A preliminary comparison emphasizing decision making /D.S. Bakos, M.C. Couto, W.V. Melo, M.A. Parente, S.H. Koller, L. Bizarro // Psychology &Neuroscience. - 2008. - No. 1. -P. 183-189.

- Feldhusen, J. Creativity thinking and problem solving in gifted education / J. Feldhusen, D. Treffinger. - T. : Hunt Publishing, 1980. -160 p.

- Guilford, J.P. Creativity, intelligence, and their educational implications / J.P. Guilford. - 1968. - P. 165-178.

- Heller, K. Identifying and nurturing the gifted: an international perspective / K. Heller, J. Feldhuswen. - Toronto, 1986. - 150 p.

- Human Development Report 1990. -http://hdr.undp.org/sites/defatilt/files/reports/219/ hdr_1990_en_complete_nostats.pdf' (дата обращения: 25.11.2020).

- Ionescu, T. Exploring the nature of cognitive flexibility / T. Ionescu // New ideas in psychology. - 2012. - No. 9. - P. 190-200.

- Jacques, S. Language and the development of cognitive flexibility: Implications for theory of mind / S. Jacques, P.D. Zelazo // Why language matters for theory of min. - 2002. -No. 3. - P. 401-430.

- Relationships between executive functions tasks in late childhood / J.R. Pureza, G.M. Jacobsen, R.G. Oliveira, R.P. Fonseca // Psychology & Neuroscience. - 2011. - No. 4. -P. 369-376.

- Renzulli, J. The Schoolwide Enrichment Model: A Comprehensive Plan for the Development of Talents and Giftedness / J. Renzulli. -https://www.researchgate. net/publication/ 307782465_The_schoolwide_enrichment_model_ a_comprehensive_plan_for_the_development_of_ talents and giftedness (дата обращения: 25.11.2020).

- Rubin, R.B. Development of a measure of interpersonal communication competence / R.B. Rubin, M.M. Martin // Communication Research Reports. - 1994. - No. 11. - P. 33-44.

- Scott, W.A. Cognitive complexity and cognitive flexibility / W.A.Scott // American Sociological Association. - 1962. - Vol. 25. -P. 405-414.

- Spiro, R.J. Accommodative reconstruction in prose recall / R.J. Spiro // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. - 1980. -Vol. 19. - P. 84-95.

- Sternberg, R.J. Criteria for intellectual skills training / R.J. Sternberg // Educational Researcher. - 1983. - No. 12. - P. 6-12.

- United Nations Development Programme (UNDP). - http://www.undp.org/ content/undp/en/home.html/ (дата обращения: 25.11.2020).