Субъективная установка читателя и диахронические преобразования в тексте

Автор: Масленикова Евгения Михайловна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы перевода

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Вторичная текстовая деятельность, когда читатель выстраивает собственную проекцию текста, предполагает этноспецифический уровень репрезентации «тела текста» и национально-специфических концептов.

Текст, перевод, интерпретация, проекция текста, жанр, контекст, категоризация, оценочность

Короткий адрес: https://sciup.org/146121940

IDR: 146121940 | УДК: 811.111''23

Текст научной статьи Субъективная установка читателя и диахронические преобразования в тексте

Проекция текста формируется непосредственно самим текстом, но «проецируется» на читательские знания и представления, т.е. представляет собой некий конструкт-концепт, который зависит от читателя, способного или неспособного распредметить текст даже в несколько другом направлении, чем опредметил автор. Художественный текст не самодостаточен и требует обращения к контексту, поэтому интерпретация зависит от знаний и ожиданий, имеющихся у читателя.

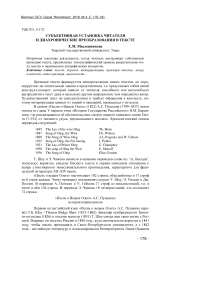

В основе «Песни о Вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина (1799–1837) лежит эпизод из главы V первого тома «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, где рассказывается об обстоятельствах смерти первого киевского князя Олега (?–912) от змеиного укуса, предсказанного волхвом. Хронологический список переводов следующий:

|

1845 1887 1899 1915 1921 1930 1936 |

The Lay of the wise Oleg Th. Shaw Song of Oleg, the Wise Ch. Wilson The Song of Wise Oleg A.L.Pogosky and W. Gibson Song of Oleg, the Far-Seeing J. Pollen The Lay of Prince Oleg E. Champney The song of Oleg the Wise E. Mitcoff The Song of Oleg Ellas Gordon |

Т. Шоу и Э. Чампни вынесли в название переводов слово lay ‘лэ, баллада’, поскольку, вероятно, увидели близость текста в лирико-эпическом отношении к жанру стихотворного повествовательного произведения, характерного для французской литературы XII–XIV веков.

«Песнь о вещем Олеге» насчитывает 102 строки, объединённые в 17 строф по 6 строк каждая. Этому принципу построения следуют Т. Шоу, Ч. Уилсон и Дж. Поллен. В переводе А. Погоски и У. Гибсона 17 строф из восьмистиший, т.е. в итоге в нём 136 строки. В переводе Э. Чампни 18 четверостиший, что составляет 72 строки.

«Песнь о Вещем Олеге» А.С. Пушкина:

история переводчиков

Первым на английский язык «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина перевёл Т.Б. Шоу / Thomas Budge Shaw (1813–1862). Бакалавр кембриджского Тринити-колледжа (1836) и позднее магистр (1851) Т. Шоу связал всю свою жизнь с Россией. Впервые он посетил Россию в 1840 году, куда окончательно вернулся в 1841 году, чтобы начать преподавать в Санкт-Петербургском университете, а с 1842 года – английскую литературу в Александровском Императорском Лицее (бывшем

Царскосельском лицее). Т. Шоу публикует материалы об А.С. Пушкине в двух номерах журнала «Blackwood’s Edinburgh magazine». Чтобы показать читателю многогранность творчества поэта (the various expressions of Pushkin’s literary physiognomy), Т. Шоу включает свои переводы 22 пушкинских произведений, выбранных таким образом, чтобы дать максимально полное представление о творчестве поэта [6]. В предшествующем переводам эссе Т. Шоу заранее оговаривает невозможность передать своеобразие и красоту произведений русского поэта по причине разнообразия его творческой манеры.

Цель своей антологии «Russian Lyrics in English Verse» [7] преподобный Ч. Уилсон / Charles Thomas Wilson (?–1917) видел в том, чтобы познакомить читателей с лучшими русскими поэтами. Перевод «Song of Oleg, the Wise» вошёл в раздел «Legendary».

Над выпущенным к столетию со дня рождения А.С. Пушкина переводом «The Song of Wise Oleg» совместно работали эмигрировавшая из России Александра Погосская (1848–1921) и английский поэт-георгианец У. Гибсон / Wilfrid Wilson Gibson (1878–1962). В аннотации указано, что перевод выполнила мадам А.Л. Погоски (Translated from Russian by Mme.A.L. Pogosky), именно под этой фамилией была известна в Англии А. Погосская. Очевидно, имеется в виду, что она сделала подстрочник в современном понимании этого термина, который верифицировал У. Гибсон (Turned into verse). Книгу с иллюстрациями В.М. Васнецова переиздают как параллельное издание в СССР [5].

А. Погоски была не только успешной деловой женщиной, удачно занявшей свою нишу на рынке предметов искусств эдвардианской эпохи, экспортируя произведения русских народных промыслов через собственную фирму «Russian Peasant Industries». Она была активным членом Теософского общества, для которого написала несколько брошюр, участвовала в собраниях теософов и в проводимых ими спиритических сеансах. Благодаря занятиям эзотерикой А. Погоски сотрудничала с известными философами и оккультистами.

У. Гибсон в начале своего творческого пути увлекался мрачными (macabre) и мистическими темами. Возможно, А. Погоски и её соавтора привлекла идея неизбежности предначертанного судьбой человеку.

Свой первый сборник переводов стихотворений русских поэтов «Rhymes from the Russian» [3] Джон Поллен / John Pollen (1848–1923) издал в 1891 году. Когда в 1893 году было основано «Англо-русское литературное общество» / «Anglo-Russian Literary Society», призванное способствовать развитию и укреплению англо-русских культурных связей, пропагандировать изучение русского языка и литературы в Великобритании, Дж. Поллен стал его активным членом и публиковал свои переводы, в том числе перевод «Song of Oleg, the Far-Seeing» (1915), в регулярно выпускаемом обществом издании «Anglo-Russian Literary Society. Pro-ceedings». Перевод был включён в его второй сборник [4].

Ещё один перевод «Песни о вещем Олеге» был включён в книгу «Romance of Russia from Rurik to Bolshevik» (буквально ‘Русские истории от Рюрика до большевика’), написанную американкой Э. Чампни / Elizabeth Williams Champney (1850–1922). Над книгой из серии историко-приключенческих романов, где действие происходит на других континентах или в экзотических странах, Э. Чампни работала совместно со своим сыном Э. Чампни / Édouard Frère Champney (р. 1874). Он – выпускник Гарварда (1896), закончивший престижную французскую школу искусств «Ecole des Beaux Arts» (1900), стал впоследствии крупным архитектором. Возможно, Э. Чампни отвечал за подбор иллюстраций.

Книга «Romance of Russia from Rurik to Bolshevik» [2] имеет необычную структуру: в ней 10 глав, каждая из которых, по утверждению автора, должна дать представление об исторической борьбе в России (an impression of the historic struggle of Russia). Введение открывает небольшое стихотворение, где первая строка говорит, что Красная Россия – это варварская страна с грозной зловещей судьбой ( Barbaric land of bodeful destiny / Red Russia, steeped with centuries of gore ...). Автор необычайно вольно обращается с эпизодами из русской истории, перемешивая реальных персонажей с героями сказок и былин, «разбавляя» их собственными переводами стихотворений. Так, парень Илья / Ilya показывает принцессе Василис-се / Vasilissa подарок от богини Лады / Lada , цитируя при этом «Талисман» А.С Пушкина, а потом встречается с царицей Тамарой / Tamara из одноимённого стихотворения М.Ю. Лермонтова. Пушкинскую «Песнь о вещем Олеге» исполняет менестрель ( minstrel ), наигрывая себе на гуслях ( gusly ), которые, как следует из сноски, выглядят как лира ( lyre ).

В 1930 году в журнале «The Russian student», издаваемом при финансовой поддержке организации, специально созданной для оказания помощи студентам русского происхождения «Russian Students Fund Inc.», в переводе Елены Юрьевны Миткофф / Elena Mitcoff (1907–?) выходят два отрывка из пушкинского «Евгения Онегина» – «Lenski’s song» и «Tatiana to Onegin» (том 6, номер 8) и «The song of Oleg the Wise» (том 6, номер 9). За исключением разрозненных фактов не удалось найти сведений о личности Е. Миткофф: родилась в Петербурге,училась в колледже в Детройте, получила степень бакалавра искусств. В альбоме выпускников её фотография отсутствует (https://reuther.wayne.edu/filesCCD_1928_Yearbook_pt1.

pdf) . Она выиграла награду (Avery Hopwood Awards), присуждаемую студентам Мичиганского университета за успехи в литературном творчестве, получив в номинации «Fiction» (1937–1938) $700 за роман «A New Life». Методика работы с куклами Н.Я. Ефимовой (1877–1948) получила признание благодаря книге «Записки петрушечника» / «Adventures of a Russian Puppet Theatre» (1925) в переводе Е. Миткофф (1935, 2003). Газета «Индианаполис стар» от 3 мая 1936 года ( https://www.newspapers . com/newspage/105406947/) пишет, что Е. Миткофф, работающая с куклами-петрушками, побывала в России за шесть лет до того. В книге «Puppets and Puppetry»(1958)С. Бомон / Cyril W. Beaumont (1891–1976)называет её в числе лучших кукловодов США (http://investorshub.advfn.com/boards/read msg.aspx?message_id= 3172192) .

Над переводами для сборника «Bards of the North; favorite verses and folk songs from the Russian, Scandinavian and Finnish» (New York,1936) работал Эллас Гордон / Ellas Gordon (1898–?), о личности которого, к сожалению, не удалось найти информации. Книга с «The Song of Oleg» в его переводе имеется только в 14 библиотеках мира.

«Песнь о вещем Олеге»: субъективные факторы и проекция текста

Совокупность объективных и субъективных факторов обуславливает получение соответствующей проекции текста интерпретатором. Установка как экст-ралингвистический фактор инициирует изменение угла зрения интерпретатора, что обуславливает структурную, содержательную и качественную вариативность проекции текста.

Переводчики единодушно следуют сложившейся традиции титуловать князя Олега как the Prince ‘принц; князь; государь, правитель’. Согласно летопи- сям, Олег правил древнерусским государством, столицей которого он сделал лежащий на берегу Днепра Киев (882). В трёх переводах сохранена это географическая координата: на холме, у брега Днепра – on a hillock by Dniepr’s swift tide (Shaw), Dneipr’s shore (Pogosky & Gibson), Dnieper (Champney). В других переводах использован приём генерализации: река Днепр – river ‘река’ (Ch. Wilson);

Из рассматриваемых переводов только в двух упоминаются племена неразумных хозар , например, как Khozars (Shaw). Родившаяся в России А. Погоски оказалась точнее, определив хозар как совершающих набеги: raiding Chosars (Pogosky & Gibson). Ч. Уилсон оставляет соседа-недруга – a neighbouring foe (Wilson). У Дж. Поллена – это Horde ‘орда; полчище; шайка, банда’ (Pollen), для описания которой использовано прилагательное insolent (‘высокомерный, надменный’ и ‘наглый, дерзкий, нахальный’). Э. Чампни пропускает описание князя и его дружины , отправившихся отмстить неразумным хазарам , но при этом объятый яростью ( Aflame with ruthless ire ) и вооружённый пикой ( lance ) Олег, пришпоривая коня до крови ( bloody spur ), мчится грабить. Из мстителя врагам русский князь становится грабителем и налётчиком. Слова с сильной семантикой rapine ‘грабёж’, raid ‘набег, налёт’, fire ‘пожар’ усилены аллитерацией, на которой построена строфа. Т. Шоу также выстраивает начало своего перевода на аллитерационных повторах (F or r apine and r aid, hamlet, city, and plain / Are devoted to f alchion and f ire ).

Хозары – это кочевой народ, некогда проживавший на юге России. В переводах места их проживания ( сёлы и нивы ) меняются, поскольку для Англии не было характерным существование кочевых племён. Если нивы ‘поля, возделанные для посева или засеянные хлебом’ – это field ‘поле’ (Wilson; Pogosky & Gibson) и fields ‘поля’ (Pollen) или же plain ‘равнина’ (Shaw), то в отношении сёл наблюдается большее разнообразие вариантов. Переводчики ориентируются на привычные для Англии параметры отнесения населённого пункта к соответствующей категории СЕЛО или ГОРОД: hamlet ‘селение, деревушка’, city ‘город’ (Shaw), village ‘деревня, село, селение’, town ‘город; городок’ (Wilson), hamlets ‘селения’ (Pollen). Использование существительного farm ‘ферма’ (Pogosky & Gibson) также соответствует типичному для Англии способу ведения сельского хозяйства в поселениях хуторского типа.

Что касается комментариев, то из всех переводчиков только Т. Шоу сообщает читателю, что пир в конце «Песни» является погребальным, и называет Перуна богом войны у славян, но на самом деле в славянско-русской мифологии бог грозы Перун – это глава языческого пантеона, а в IX–X веках он считался покровителем князя и его дружины.

Предание гласит, что воины дружины князя Олега, совершившие победоносный поход на Византию (907), повесили свои щиты на вратах Царьграда в знак одержанной победы над греками. Т. Шоу подбирает для повешенного на вратах Цареграда щита появившийся в английском языке в XIII веке историзм buckler

‘небольшой круглый щит’. Э. Чампни добавляет оценочные эпитеты к словам врата ( proud golden gate ) и щит ( buckler bright ). О гордости Византии говорится ещё в двух переводах: proud Byzantium’s gate (Wilson) и the gate of proud Byzance (Pogosky & Gibson). В этом отношении самым близким к простоте оригинала оказывается перевод Дж. Поллена: Твой щит на вратах Цареграда → Thy shield on Byzantium’s gate . Столицу Византии – Константинополь – обычно именовали Царьградом в русских летописях, но для англоговорящего читателя этот город более известен как Constantinople . Отправившиеся в поход против хозар , воины дружины Олега облачены в цареградскую броню , которую, чтобы избежать путаницы, Т. Шоу передаёт как mail of Byzance (буквально ‘кольчуга из Византии’).

По причине ориентации на феодальные отношения, характерные для Западной Европы, в качестве эквивалентов для княжеской дружины выбраны suite ‘свита’ (Wilson), troops ‘войска’ (Pollen) и даже knights ‘рыцари’ (Pogosky & Gibson). Этот же эпизод в совместном переводе А. Погоски и У. Гибсона отражает влияние романтического историзма XIX века: доспехи дружины оказались украшенными золочёными полосами орнамента ( damascened, gold armour ), т.е. выполненными в технике украшения доспехов фигурно-орнаментальным рельефом с комбинацией чернения и золочения, характерной для эпохи Ренессанса. Переводчики утверждают, что это были доспехи работы искусных сарацин ( deviceful Saracen ). Традиция переориентации восходит к переводу Т. Шоу: хозяин – Lord ‘господин, владыка, повелитель; лорд’, отроки-други – squires ‘оруженосцы’, дружина – many a good spear ‘много копейщиков’ или comrades ‘товарищи’, старые гости – spearmen ‘копьеносцы’.

На Руси дружина участвовала в походах, в управлении княжеством и личным хозяйством самого князя. Правители западных княжеств и их воинские отряды не были объединены подобным принципом коллективизма, поэтому переводчики называют пирующих воинов друзьями князя – comrades (Shaw) или friends (Wilson; Pollen), выстраивая через призму данных слов культурно-обусловленную модель ДРУЖБЫ, характерную для английской культуры (см.: [1]). Межличностные отношения внутри рыцарской военной организации позволяют также назвать дружинников лордами – lords (Pogosky & Gibson).

Интересным в этом отношении является перевод Э. Чампни, которая заставляет певца исполнить «Песнь о вещем Олеге» в честь доблестных правителей России, в том числе легендарного варяга Рюрика. Варягами в древнерусских источниках называли всех скандинавов, поэтому Э. Чампни использует существительное berserks для наименования дружинников ( berserk ‘неистовый, бесстрашный и неуязвимый скандинавский воин’), делая тем самым косвенное указание на происхождение первых русских князей из династии Рюриковичей.

Дружина делилась на «старшую» и «младшую». Именно к членам младшей дружины ( отроки-други ) обращается князь Олег с приказом позаботиться о любимом коне. Переводчики вводят архаизмы ( varlets ) и историзмы ( squires ), которые имеют историко-временную и стилистическую маркированность: в английский язык слово page ‘паж’ (Wilson) вошло в XIV веке, varlet ‘слуга, прислужник, паж; оруженосец’ (Pollen) – в XV веке, squire ‘оруженосец’ (Shaw; Champney) – в XVI веке. Заботиться о рыцаре, его коне и вооружении надлежало слугам: grooms ‘слуги; конюшие’ и horseboys ‘конюхи; мальчики-подручные конюха’ (Pogosky & Gibson). Дж. Поллен использует слово squireens ‘мелкопоместный дворянин (в Ирландии)’, относящееся к XIX веку.

Терминологические особенности рыцарской эпохи позволили переводчи- кам осуществлять выбор внутри целой категории при подборе эквивалента для коня Олега. Они выбирают слова с исторической окраской: charger ‘строевая (офицерская) лошадь, конь’ (Wilson; Pollen; Champney), war-horse ‘боевой конь’ (Pollen). Самым распространённым оказался синонимический ряд HORSE у Т. Шоу: destrere ‘боевой конь’, battle-steed ‘боевой конь’ и courser ‘быстроногий (боевой) конь’.

Как именовать Игоря, входящего в ближний княжеский круг, до получения им власти после смерти Олега? Ч. Уилсон выбирает титул Duke ‘герцог’ Igor , указывающий на подчинительный характер их отношений. Игорь выполняет функцию конюшего при Олеге: At his bridle Prince Igor he hurried (Shaw), Prince Igor at his bridle rode (Champney).

В целях сохранения русского колорита используется слово славянского происхождения mead ‘мёд ( напиток )’: стакан – mead-cups (Shaw), ковши круговые – mead-cups (Champney). Упоминаемые ковши круговые относятся к представленной в эпизоде ситуации: речь идёт о поминках по князю Олегу. Согласно словарю В.И. Даля ковш для питья имел форму одноручного сосуда с рукоятью, но, поскольку такая форма была нетипичной для эпохи рыцарства, переводчики выбирают goblet ‘бокал; кубок’ (Wilson) и cup ‘чаша, кубок; чарка’ (Pogosky & Gibson; Pollen). Таким образом, отнесение предмета к категории СОСУД ДЛЯ ПИТЬЯ зависит от выделения в тексте жанровых параметров.

А.С. Пушкин упоминает растущий на берегу Днепра ковыль – многолетнюю траву, являющуюся основой травяного покрова степей, прерий и пампасов. Полный эквивалент feather-grass ‘ковыль пористый’ сохранён только в одном переводе. Остальные выбрали grass ‘трава’.

Некоторые переводчики конкретизируют тип тёмного леса , из которого появился кудесник : fir-forest ‘еловый лес’ (Shaw) и a dark pine-wood ‘сосновый лес’ (Wilson).

Интересно и то, как переводчики касаются темы гадания волхвом. Священник-миссионер Ч. Уилсон вводит в свой перевод эпитет holy ‘святой’, когда речь заходит о молитве ( prayer ), возносимой кудесником-волхвом богам. Поскольку Т. Шоу в комментарии представил Перуна как бога войны, то его кудесник провёл свою жизнь в раскаянии ( penance ) и боли ( pain ). Дж. Поллен выбирает для кудесника молитвы и божественные занятия ( prayers and divinings ). А. Погоски и У. Гибсон, наоборот, усиливают мистическую направленность эпизода. Герой их перевода прошёл обучение в секретном храме ( shrine ) и получил способность читать судьбу человека по глазам: Who studied in the secret shrine / That he might in each man’s own eyes / His destiny and doom divine .

Выводы.

Переводчик как первичный читатель ориентируется на «свою» систему культурных ценностей, а также на принятые и разделяемые в его социуме культурно-обусловленные модели поведения. Жанровая доминанта задаёт функции и параметры реализуемой модели текста.

Список литературы Субъективная установка читателя и диахронические преобразования в тексте

- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской культуры, 2001. 288 с.

- Champney E., Champney F. Romance of Russia from Rurik to bolshevik. New York, London: G.P. Putnam’s Sons, 1921. 352 p.

- Pollen J. Rhymes from the Russian. London: K. Paul, Trench, Trubner & co., Ltd., 1891. 148 p.

- Pollen J. Russian songs and lyrics. London: East and West, Ltd., 1917. 191 p.

- Pushkin A.S. The song of the wise Oleg. Leningrad: Aurora Art Publishers, 1988. 12 p.

- Shaw Th. Pushkin, the Russian Poet//Blackwood’s Edinburgh magazine. Edinburgh. 1845. Vol. 58. July -December. Pp. 28-43, 140-156.

- Wilson Ch. Russian Lyrics in English Verse. London: Trubner & Co., 1887. 271 p.