Суицидальный риск у старшеклассников в предэкзаменационный период

Автор: Михайлова Ирина Викторовна, Мажанова Дарья Владиславовна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 3-4 (41-42), 2020 года.

Бесплатный доступ

В последние годы в средствах массовой информации появляется все больше статей о том, что суицидальное поведение подростка-выпускника напрямую связано с большой учебной нагрузкой и со школьными выпускными экзаменами. В данной статье приводится собственное эмпирическое исследование по изучению суицидального риска у старшеклассников в предэкзаменационный период. Ведущими методами исследования данной проблемы являются диагностический («Опросник суицидального риска (ОСР)» А. Г. Шмелева в модификации Т. Н. Разуваевой) и статистический (многофункциональный статистический U-критерий Манна-Уитни) методы, позволяющие выявить наличие или отсутствие суицидального риска школьников, которые проходили или не проходили государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Выдвинутая по итогам проведенного эмпирического исследования гипотеза о том, что у выпускников школы, сдающих государственную итоговую аттестацию (ОГЭ или ЕГЭ), суицидальный риск выше, чем у школьников, продолжающих свое школьное обучение, статистически не подтвердилась, хотя некоторые аутодеструктивные тенденции обозначились. Представленное исследование проводилось в период пандемии, когда школьники обучались в дистанционном формате, поэтому полученные результаты должны быть перепроверены в режиме очного школьного обучения в привычных жизненных обстоятельствах и учебной ситуации. Результаты проведенного эмпирического исследования могут быть положены в основу первичной профилактики девиантного поведения личности и, в частности, суицидального риска.

Суицидальный риск, старший школьный возраст, девиантное поведение, предэкзаменационный период

Короткий адрес: https://sciup.org/14117536

IDR: 14117536

Текст научной статьи Суицидальный риск у старшеклассников в предэкзаменационный период

В последние годы все больше статей в СМИ связывают суицидальный риск подростка со школьными выпускными экзаменами. Государственная итоговая аттестация (ГИА) — одна из основных и обязательных процедур проверки знаний школьников на территории России. Безусловно, это важный период в учебной деятельности каждого ученика, ведь результаты этих экзаменов служат неким итогом обучения как после 9-го (ОГЭ), так и после 11-го (ЕГЭ) классов.

Каждый год данная процедура подвергается некоторым изменениям и нововведениям, причем меняется не только структура заданий контрольно-измерительных материалов (КИМ), но и организация проведения экзаменов. Особенно это касается контроля, который осуществляется над школьниками во время проверки знаний. В связи с этим большинство учеников, стремясь получить максимально высокие баллы и место в желаемом последующем образова- тельном учреждении, вынуждены столкнуться со многими трудностями: давление со стороны учителей и родителей, посещение множества дополнительных курсов и репетиторов, пугающие истории «очевидцев» и т. д. Все это порождает дополнительный стресс у школьника, который и без того претерпевает внутренние изменения своего организма, характерные для его возраста (переходный период), проявляющиеся в эмоциональных колебаниях и резких переменах в настроении, физиологических преобразованиях, «чувстве взрослости» и т. д.

Один из ведущих современных суицидоло-гов России О. И. Ефимова в своих выступлениях, анализируя аутодеструктивное поведение детей и подростков, отмечает, что суицидальный риск и суицидальное поведение являются актуальнейшей проблемой современной молодежи [2], а проблема суицидального риска у старшеклассников сейчас, в период пандемии, особенно обостряется [5].

Одной из первых в нашей стране суицидальное поведение стала изучать А. Г. Амбру-мова. Она определяла его как «следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микроконфликта» [6]. В качестве особенностей суицидального поведения ею были выделены следующие [4]:

-

— невозможность адекватной оценки подростком итогов и результатов своего поступка (подростки совершают суицидальные попытки, желая получить жалость со стороны окружающих и пересмотр их отношения к себе);

-

— незначительность причин совершения суицида (с точки зрения взрослых);

-

— наличие взаимосвязи суицидального поведения подростков с девиантным поведением (при этом предшествовать суицидальному поведению могут депрессивные состояния).

По мнению Ю. В. Попова и А. В. Бруг, суицидальное поведение в подростковом возрасте при длительном стрессе, негативном климате в семье и отсутствии позитивного опыта решения стрессовых ситуаций может являться одним из способов решения семейных и личных проблем [4]. В статье Е. В. Храмова отмечаются психологические, соматические и психосоматические факторы суицидогенности у подростков [10]. А. В. Лукашук и А. В. Меринов важную роль отводят семье, в которой воспитывается ребенок. На их взгляд, «деструктивная» семья не способствует появлению у ребенка позитивных моделей поведения, вследствие чего подростки, чтобы найти выход из ситуации, прибегают к способу самоубийства [3, 4]. А. А. Ощепков и В. В. Фри-ауф рассматривают особенности ценностных ориентаций и системы компонентов жизнестойкости молодых людей во взаимосвязи с суицидальным риском [8].

Таким образом, анализ литературы по данной проблематике показал, что суицидальное поведение подростков обладает рядом своих особенностей и причин, причем ряд авторов отмечает, что суицидальный риск может быть связан и с типом образовательного учреждения [9].

Для изучения суицидального риска у школьников в предэкзаменационный период нами было проведено исследование на базе МБОУ Многопрофильный лицей г. Димитровграда в период с марта по май 2020 года. Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса в целях безопасности исследование проводилось дистанционно.

Нами была осуществлена психологическая диагностика учащихся с 8-го по 11-й класс. В ней приняли участие 116 человек в возрасте от

14 до 18 лет (средний возраст — 16 лет), из них 62 девочки и 54 мальчика.

Выборка была разделена на две группы: учащиеся, сдающие экзамены (9, 11 классы), и учащиеся, не сдающие экзамены (8, 10 классы). Учащиеся принимали участие в исследовании добровольно, при этом были предупреждены о частичной конфиденциальности полученных данных, а также было получено согласие от родителей и директора образовательного учреждения.

В качестве психодиагностического метода исследования мы использовали методику «Опросник суицидального риска (ОСР)» А. Г. Шмелева в модификации Т. Н. Разуваевой (1993) [1]. Данный опросник предназначен для диагностики суицидального риска и выявления уровня сформированности суицидальных намерений. В качестве математического метода статистической обработки информации нами были использованы методы описательной статистики, а также многофункциональный статистический U-критерий Манна-Уитни.

Сводные результаты по методике «Опросник суицидального риска (ОСР)» А. Г. Шмелева в модификации Т. Н. Разуваевой (1993) представлены в таблице 1.

Анализ полученных данных показал, что у учащихся 8-го класса преобладает высокий уровень демонстративности, в отличие от других классов, у которых наблюдается низкий уровень по этой шкале. Такие показатели свидетельствуют о том, что восьмиклассники, в отличие от учащихся других классов, больше стремятся к привлечению внимания со стороны окружающих к своим несчастьям, стараются добиться их сочувствия и понимания.

По шкале «Аффективность» высокий уровень чаще всего отмечается у учащихся 8-го класса. Однако и у учащихся 9-го класса также преобладает высокий уровень. В равной степени высокий и низкий уровни встречаются у десятиклассников, а у одиннадцатиклассников преобладает низкий уровень аффективности. Полученные данные говорят о том, что у учащихся 8-го и 9-го классов преобладают эмоции, в то время как у учащихся 11-го класса — интеллект.

Результаты по шкале «Уникальность» показали, что половина респондентов 8-го класса считают себя уникальными, в то время как большинство девятиклассников считают себя обычными. Это может быть связано с отношениями школьников с учителями, родителями и их одноклассниками. Среди десяти- и одиннадцатиклассников преобладает средний уровень уникальности.

Таблица 1

Сводные результаты по методике «Опросник суицидального риска (ОСР)» А. Г. Шмелева в модификации Т. Н. Разуваевой

|

Шкалы |

Учащиеся 8 класса |

Учащиеся 9 класса |

Учащиеся 10 класса |

Учащиеся 11 класса |

|

Демонстративность |

||||

|

Высокая |

14 (58,3 %) |

10 (41,7 %) |

11 (32,4 %) |

7 (20,6 %) |

|

Низкая |

10 (41,7 %) |

14 (58,3 %) |

23 (67,6 %) |

27 (79,4 %) |

|

Аффективность |

||||

|

Высокая |

18 (75 %) |

14 (58,3 %) |

17 (50 %) |

15 (44,1 %) |

|

Низкая |

6 (25 %) |

10 (41,7 %) |

17 (50 %) |

19 (55,9 %) |

|

Уникальность |

||||

|

Высокая |

12 (50 %) |

9 (37,5 %) |

7 (20,6 %) |

5 (14,7 %) |

|

Низкая |

12 (50 %) |

15 (62,5 %) |

5 (14,7 %) |

12 (35,3 %) |

|

Средняя |

0 |

0 |

22 (64,8 %) |

17 (50 %) |

|

Несостоятельность |

||||

|

Высокая |

7 (29,2 %) |

16 (66,7 %) |

6 (17,6 %) |

15 (44,15 %) |

|

Низкая |

17 (70,8 %) |

8 (33,3 %) |

9 (26,5 %) |

8 (32,4 %) |

|

Средняя |

0 |

0 |

19 (55,9 %) |

11 (32,3 %) |

|

Социальный пессимизм |

||||

|

Высокий |

6 (25 %) |

14 (58,3 %) |

14 (31,2 %) |

17 (50 %) |

|

Низкий |

18 (75 %) |

10 (41,7 %) |

20 (58,8 %) |

17 (50 %) |

|

Слом культурных барьеров |

||||

|

Высокий |

5 (20,8 %) |

7 (29,2 %) |

5 (14,7 %) |

10 (29,4 %) |

|

Низкий |

19 (79,2 %) |

17 (70,8 %) |

29 (85,3 %) |

24 (70,6 %) |

|

Максимализм |

||||

|

Высокий |

14 (58,3 %) |

13 (54,2 %) |

11 (32,2 %) |

19 (55,9 %) |

|

Низкий |

10 (41,7 %) |

11 (35,8 %) |

23 (67,8 %) |

15 (44,1 %) |

|

Временная перспектива |

||||

|

Высокая |

20 (83,3 %) |

15 (62,5 %) |

19 (55,9 %) |

21 (61,8 %) |

|

Низкая |

4 (16,7 %) |

9 (37,5 %) |

15 (44,1 %) |

13 (38,2 %) |

|

Антисуицидальный фактор |

||||

|

Высокий |

3 (12,5 %) |

6 (25 %) |

2 (5,9 %) |

8 (23,5 %) |

|

Низкий |

21 (87,5 %) |

18 (75 %) |

32 (94,1 %) |

26 (76,5 %) |

Низкий уровень «Несостоятельности» чаще всего встречается у учащихся 8-го класса, в отличие от 9-го, где данные по этой шкале находятся на высоком уровне. Средний уровень отмечается в основном у учащихся 10-го класса, однако у учащихся 11-го класса, как и 9-го, отмечается высокий уровень. Причиной таких результатов может быть, например, оценка учителя. Так, в школах все еще встречаются учителя «старой закалки», которые при подготовке школьников к экзаменам делят их на потенциальных «троечников» и «пятерочников», при этом задания, выдаваемые детям, отличаются уровнем сложности. В соответствии с вышесказанным учащиеся могут понизить свою самооценку и считать, что они не смогут успешно справиться с экзаменационными испытаниями, а также поступить в выбранное ими учебное заведение.

Низкий уровень «Социального пессимизма» встречается у респондентов 8-го и 10-го классов. Высокий уровень преобладает у девятиклассников, что указывает на наличие у них отрицательной картины мира. Положительная и отрицательная концепция мира в равной степени встречается у учащихся 11-го класса.

Результаты по шкале «Слом культурных барьеров» показали, что во всех классах преобладает низкий уровень, причем разница в срав- нении с высоким уровнем существенна. Такой результат говорит о том, что большинство учащихся не прибегают к оправданию суицидального поведения посредством различных нормативов, которые при этом придают ему особую привлекательность.

Высокие результаты по шкале «Максимализм» встречаются практически во всех классах, кроме 10-х, где преобладает низкий уровень. Такие результаты говорят о том, что большая часть испытуемых имеет фиксацию на своих неудачах.

Полученные данные по шкале «Временная перспектива» показали, что учащиеся 8-го класса в основном не способны планировать свое будущее, что может объясняться возрастными особенностями (стиль жизни по принципу «жить сегодняшним днем», нестабильность эмоционального фона, частые смены окружения и т. д.). Большая часть учащихся 9-го класса также не способна строить планы на свое будущее, что может быть связано с тем, что подросток еще не смог определиться с тем, продолжит ли он свое обучение в школе или поступит в иное учебное заведение. Среди учащихся 10-го и 11-го классов можно отметить увеличение числа тех, которые уже пытаются планировать свою дальнейшую жизнь.

И, наконец, данные по шкале «Антисуици-дальный фактор» показали, что большая часть испытуемых не склонна к суицидальному поведению. Однако стоит отметить, что выпускные классы, в сравнении с 8-м и 10-м классами, обладают большим количеством потенциальных суицидентов с высоким уровнем по этой шкале. Причинами суицидального поведения могут быть отношения в коллективе, безответная любовь, ссоры в семье, страх перед будущим и т. д.

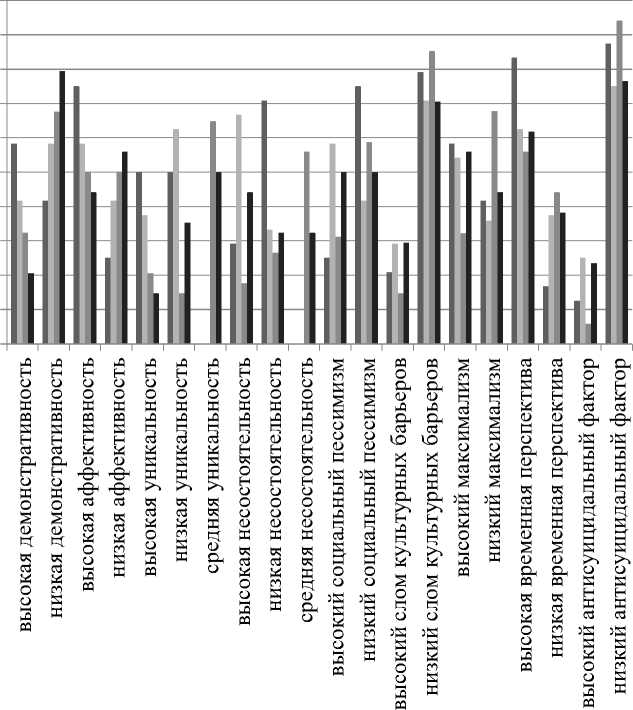

На основе полученных данных была построена диаграмма, представленная на рисунке 1.

Таким образом, мы можем увидеть, что большая часть респондентов, которые склонны к суицидальному поведению, обучаются в 9-м и 11-м классах. Также стоит отметить, что по мере взросления многие учащиеся задумываются о своем будущем. Кроме того, анализ полученных данных показал, что наиболее высокий уровень максимализма отмечается у учащихся 11-го класса, что указывает на наличие у них инфантильного максимализма ценностных установок, выражающегося в распространении на все сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной сфере, невозможности компенсации, аффективной фиксации на неудачах.

U-критерий Манна-Уитни — это непараметрический статистический критерий, используемый для сравнения двух независимых выборок по уровню какого-либо признака, измеренного количественно [7]. Обработанные результаты по данной методике представлены в таблице 2.

Так, анализ статистического критерия Манна-Уитни показал, что у данных двух групп нет достоверных различий по уровню суицидального риска. Это говорит о том, что в обеих группах встречаются и те, кто склонен к суицидальному поведению, и те, которые не способны на это. Следует также отметить, что последних — наибольшее количество в обеих группах.

Анализ процентного соотношения показал, что каждый из представленных классов обладает как сходствами, так и различиями с другими.

Например, большинство учащихся 8-го класса, будучи в самом «расцвете» подросткового кризиса, обладают ярко выраженными особенностями этого периода, а именно: демонстративность, аффективность, уникальность (не такой, как все), максимализм. И учащиеся 9-х классов, несмотря на то, что по старшинству находятся на более высокой ступени, в отличие от предыдущего класса, обладают некоторым с ним сходством (аффективность, слом культурных барьеров, максимализм).

Учащиеся 10-го класса, в сравнении с предыдущими, уже менее демонстративны и аффективны (в этом они схожи и с 11-м классом). Кроме того, как и одиннадцатиклассники, больше задумываются о своем будущем.

Говоря о сдающих и не сдающих экзамены, стоит отметить, что школьники-выпускники, в отличие от других учащихся, обладают наиболее высоким уровнем несостоятельности, что может быть связано с отсутствием поддержки со стороны близких и неправильными подходами к подготовке к экзаменам со стороны учителей (задания, по их мнению, соответствуют уровню знаний учащихся).

Попытки планировать свое будущее наиболее выражены у учащихся 10-го класса, в то время как у выпускных классов (9-й и 11-й) больше преобладает пассивность по этому показателю, что может быть связано с неопределенностью и возможными трудностями при выборе своего профессионального пути. Однако нельзя сказать, что, в сравнении с другими классами, в них процент учащихся, задумывающихся о своем будущем, выше.

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

-

■ учащиеся 8 класса

-

■ учащиеся 9 класса

-

■ учащиеся 10 класса

-

■ учащиеся 11 класса

Рис. 1. Распределение данных по методике «Опросник суицидального риска (ОСР)» А. Г. Шмелева в модификации Т. Н. Разуваевой

Таблица 2

Сравнение показателей по уровню суицидального риска у подростков, сдающих экзамены, и подростков, не сдающих экзамены (U-критерий Манна-Уитни)

|

Группа |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IΧ |

|

Группа 1 n=(средние) |

56,55 |

46,32 |

47,21 |

48,79 |

65,75 |

56,25 |

67,34 |

59,54 |

65,04 |

|

Группа 2 n=(средние) |

57,52 |

48,3 |

44,89 |

44,11 |

67,82 |

58,18 |

67,36 |

60,98 |

64,08 |

|

u |

1007 |

995,500 |

854,500 |

854,500 |

621 |

621 |

813 |

824,500 |

654 |

|

p-level |

0,45 |

0,23 |

0,346 |

0,657 |

0,425 |

0,352 |

0,351 |

0,341 |

0,675 |

Наконец, большее количество потенциальных суицидентов встречается в выпускных классах, несмотря на то, что в общем счете преобладают учащиеся, не склонные к суицидальному поведению. Тем не менее, несмотря на такие существенные различия в процентном соотношении, статистический критерий показал, что у данных групп нет достоверных различий по уровню суицидального риска, что, в свою очередь, указывает на то, что подсчет по процентам не является точным методом.

Таким образом, теоретический анализ показал, что суицидальное поведение распространено в подростковом возрасте и изучается многими учеными, а также, безусловно, имеет ряд своих особенностей и факторов.

Наше исследование по изучению суицидального поведения показало, что большинство школьников в предэкзаменационный период все-таки не склонны к суицидальному риску. При этом различия у тех, кто все же склонен к нему, в группах учащихся, сдающих и не сдающих экзамены, не существенны. Хотелось бы подчеркнуть, что исследование проводилось в период пандемии, когда школьники обучались в дистанционном формате, поэтому полученные результаты должны быть перепроверены в режиме очного обучения в привычной жизненной и учебной ситуации. Несмотря на это, чтобы не допустить повышения уровня данной разновидности девиантного поведения, в качестве мер профилактики можно предложить проведение различных тренингов и лекций, индивидуальных бесед с психологом и т. д.

Список литературы Суицидальный риск у старшеклассников в предэкзаменационный период

- Методические рекомендации (памятка) психологам образовательных учреждений по выявлению и предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних / Г.С. Банников, О.В. Вихристюк, Л.В. Миллер, Т.Ю. Синицына. -М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2013. -URL: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/ documents/BMr-2013.pdf (дата обращения: 18.02.2020).

- Ефимова О.И. Научные подходы к анализу аутодеструктивного поведения / О.И. Ефимова // Профилактика зависимостей. -2019. -No 1(17). -С. 226-242.

- Лукашук А.В. Актуальность исследования клинико-психологической характеристики родителей подростков, совершивших суицидальную попытку / А.В. Лукашук, А.В. Меринов // Тюменский медицинский журнал. -2014. -Т. 16, No 3. -С. 20-21.

- Лукашук А.В. Характеристика детских и подростковых суицидов (обзор литературы)/ А.В. Лукашук, М.Д. Филиппова, О.Ю. Сомкина // Российский медико-биологический вестник имени академика И.В. Павлова. -2016. -No 2. -С. 137-143.

- Любов Е.Б. Пандемии и суицид: идеальный шторм и момент истины / Е.Б. Любов, П.Б. Зотов, Б.С. Положий // Суицидология. -2020. -Т. 11, No 1(38). -С. 3-38.

- Любов Е.Б. Век, время и место профессора Амбрумовой в отечественной суицидологии / Е.Б. Любов, В.Е. Цупрун // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. -2013. -No 2(19). -URL: http://medpsy.ru (дата обращения: 10.07.2020).

- Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учебное пособие / А.Д. Наследов. -СПб.: Речь, 2004. -392 с.

- Ощепков А.А. Особенности системы ценностных ориентаций и структуры жизнестойкости личности молодежи, склонной к самоповреждающему и саморазрушающему поведению / А.А. Ощепков, В.В. Фриауф // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. -2020. -No 1(40). -С. 42-47.

- Подрядчикова А.В. Изучение риска суицидального поведения у обучающихся в общеобразовательных и специальных школах / А.В. Подрядчикова, Н.Н. Осипова, П.А. Побокин // Ярославский психологический вестник. -2020. -No 2(47). -С. 44-46.

- Храмов Е.В. Психологические и психосоматические факторы риска суицидального поведения подростков / Е.В. Храмов // Современная зарубежная психология. -2020. -Т. 9, No 1. -С. 68-75.