Суверенизация национальной системы образования и воспитания в оценках молодежи, обучающейся в педагогических ссузах и вузах РФ

Автор: Склярова Наталья Юрьевна, Бродовская Елена Викторовна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Тема

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты всероссийского опроса молодежи, обучающейся в психолого-педагогических классах и в педагогических ссузах и вузах. На основе исследования выявлены оценки молодежью процесса суверенизации национальной системы образования и воспитания. Определено, что ни в одной возрастной группе не зафиксировано доминирование негативного отношения к укреплению единства и суверенитета российской системы образования и воспитания в РФ.

Суверенизация, национальная система образования и воспитания, педагогическое образование, молодежь, традиционные духовно-нравственные ценности, национальная безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/170199704

IDR: 170199704 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9516

Текст научной статьи Суверенизация национальной системы образования и воспитания в оценках молодежи, обучающейся в педагогических ссузах и вузах РФ

Постановка проблемы. Длительное время постсоветского периода политическая система России демонстрировала предельную открытость и готовность к интеграции в международные институты, регламентирующие развитие национальной системы образования и воспитания. В результате оторванная от своих корней российская система образования и воспитания оказалась вестернизированной. В условиях огромной сложносоставной страны, уникальной цивилизации вестернизация действует предельно разрушительно на состояние гражданской, национально-государственной идентичностей, системы традиционных духовно-нравственных ценностей молодежи и угрожает национальной безопасности РФ. Поэтому крайне важно то, что в условиях усиления международной напряженности происходит постепенное отвоевывание и укрепление суверенитета национальной системы образования и воспитания в России.

Разворот к суверенизации опирается на положения и принципы, закрепленные в Стратегии национальной безопасности РФ (2021 г.) и в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (2022 г.). Данный процесс заключается, в частности, в создании единого образовательного пространства, в стремлении усилить воспитательный потенциал образовательных учреждений, в содержательном наполнении образовательного и воспитательного процесса в соответствии с россиецентричной моделью.

Вместе с тем суверенизация национальной системы образования и воспитания – это сложный, стадиальный социетальный процесс, успех которого в существенной мере зависит от системных и консолидированных усилий орга- нов власти, институтов гражданского общества, экспертного и педагогического сообществ. В связи с этим существенная роль в рассматриваемом процессе принадлежит будущим педагогам, которые в настоящий период времени получают образование в психолого-педагогических классах, в педагогических ссузах и вузах. Именно им предстоит воплощать принципы суверенизации национальной системы образования и воспитания РФ в полном масштабе.

Теоретический фундамент. В представленном исследовании мы опираемся на широкий круг теорий и концепций, созданных отечественными и зарубежными авторами. Российские ученые добились особо значимых для нас результатов научных изысканий в данной области [Выготский 1982; 1983; Леонтьев 1979; 1981; Узнадзе 1961; 2004; Ядов 1979; Лапин 1996; Горшков 2022; Шестопал, Рогач 2022; Евгеньева 2022; Парма 2022; Шаповалов, Никулин, Хардикова 2022]. Интересны также работы зарубежных исследователей [Клакхон 1998; Rokeach 1973; Schwartz 1992; Inglehart, Welzel 2010].

Методология исследования. Неоинституциональный подход (в исторической версии). Исторический новый институционализм концентрируется вокруг ценностей и норм, ценностных трансформаций, факторов и пределов социально-политических процессов. При этом для анализа и сценирования ситуации важны три основных компонента: актор, контекст и ценности/нормы [Inglehart, Welzel 2010; Pierson, Skocpol 2002].

Конструктивистский подход (в феноменологической версии). Феноменологический конструктивизм описывает формирование повседневного мышления как конструируемую систему «наличного знания», передаваемого нам родителями и учителями и интерпретируемого нами на основе собственного знакомства с этим знанием [Steinmo 2008; Schütz, Luckmann 1973].

Методика исследования. Основным эмпирическим методом исследования выступил социологический опрос в формате онлайн-анкетирования. Выборка носит целевой характер, т.к. исследование направлено на анализ молодежи, обучающейся в педагогических классах, педагогических колледжах и педагогических вузах. Целевая группа респондентов выбрана исходя из высокого потенциала влияния молодежи, осваивающей педагогические профессии, на социализацию детей и подростков в РФ. В исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 14 до 35 лет, представляющие все федеральные округа РФ. Выборка составила 1 800 респондентов.

Основные результаты. По данным массового опроса молодежи, 61% опрошенных полностью или частично согласны с утверждением: «Российская система образования и воспитания должна опираться на лучший отечественный дореволюционный и советский опыт». Показатели одобрения данной позиции выше среднего по всей выборочной совокупности продемонстрировали респонденты следующих округов: ДВФО (72%), ЮФО (67%), ЦФО (65%). Высокие показатели одобрения зафиксированы также у респондентов освобожденных в ходе СВО РФ на Украине территорий (66%). Отклоняющаяся от общей картины ситуация зафиксирована в УФО, где лишь 51% респондентов поддерживают идею защиты суверенитета национальной системы воспитания и образования в РФ. УФО относится к округам с высоким уровнем протестной активности, со сложностями в формировании национально-государственной идентичности, с отсутствием у части населения базового ценностного консенсуса. До сих пор мы сталкиваемся с негативными эффектами «парада суверенитетов» в 1990-е гг., прямым следствием которых является насаждение идеи о существовании отдельной «уральской цивилизации» и превалирование локальной идентичности над общегосударственной.

Ориентацию на развитие отечественных традиций воспитания и образования в большей степени поддерживают респонденты мужского пола (71%). Это связано с тем, что маскулинная гендерная группа традиционно активнее включена в политическую повестку. Кроме этого, заметна следующая тенденция: с увеличением возраста респондентов растет и одобрение россиецентричной модели образования и воспитания. То есть, по мере политической социализации, расширения социальных ролей, обогащения жизненного опыта патриотические установки в отношении отечественной системы образования и воспитания только укрепляются: 60% среди респондентов в возрасте 14–17 лет против 68% среди респондентов в возрасте 30–35 лет.

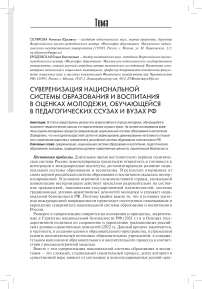

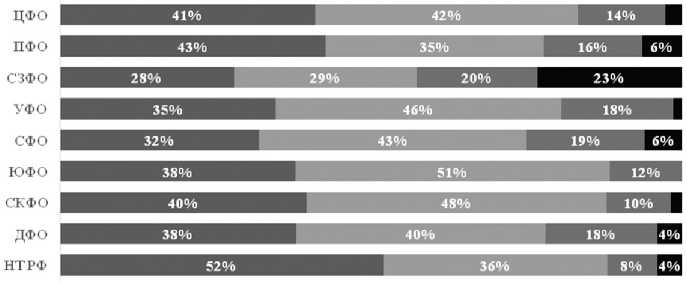

То, что «российская система образования и воспитания должна стремиться быть единой и суверенной», считают 80% опрошенных. Наиболее значительные показатели одобрения данной идеи выразили респонденты следующих федеральных округов: ЮФО (89%), СКФО (88%). Важно подчеркнуть стремление респондентов освобожденных в ходе СВО РФ на Украине территорий (88%) к интеграции в образовательное пространство единой страны. Самое низкое число респондентов, разделяющих данную точку зрения, наблюдается в СЗФО (57%) (см. рис. 1). Указанный федеральный округ относится к одним из самых сложных с точки зрения политической устойчивости, о чем свидетельствуют высокий уровень протестных настроений, сложности, сопровождающие проведение выборов, низкий уровень легитимности главы Санкт-Петербурга и др. Но даже в таком сложном федеральном округе большинство учащейся молодежи предпочитает двигаться в фарватере государственной политики в сфере образования и воспитания. Значимых зависимостей между выбором варианта ответа и полом респондентов не обнаружено. Вместе с тем установлена зависимость уровня поддержки данной позиции от возраста респондентов. Единство и суверенность российской системы образования и воспитания одобряют прежде всего младшая (14–17 лет) и старшая (30–35 лет) возрастные

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ II ВОСПИТАНИЯ ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ ЕДИНОЙ II СУВЕРЕННОЙ

■ Полно стью со гл а сен

■ Скор ее не согласен, чем согласен

■ Скорее согласен, чем не согласен

■Полностью не согласен

Рисунок 1. Отношение молодежи к суверенизации системы образования и воспитания в РФ по федеральным округам, % группы. Вероятно, у первых это связано с положительным эффектом реализации государственной образовательной политики, у вторых – с реинтеграцией в образовательное пространство в связи со стартом дошкольного или школьного образования детей. Студенческая и послевузовская молодежь демонстрирует больший разброс мнений в этом вопросе. Однако ни в одной возрастной группе не зафиксировано доминирование негативного отношения к укреплению единства и суверенитета российской системы воспитания и образования. Таким образом, фиксируется сформированный запрос учащейся молодежи на большую унификацию и системность в реализации воспитания и образования в РФ.

При этом в восприятии российской учащейся молодежи стремление к суверенизации национальной системы образования и воспитания вовсе не означает необходимость радикально отринуть передовой мировой опыт. Молодые россияне демонстрируют высокий уровень открытости лучшим образцам западных образовательных практик. Большинство опрошенных солидаризировались с мнением, что «российская система образования и воспитания должна опираться на лучшие зарубежные образцы» (58%). Наиболее существенный уровень поддержки данной позиции демонстрируют респонденты ЮФО (72%) и СЗФО (66%). И это во многом закономерно, потому что большинство их регионов являются мишенями внешнего информационного давления в социальных медиа. Минимальные значения поддержки данной позиции зафиксированы в СКФО (44%) и УФО (46%). Ситуация с СКФО понятна и объясняется спецификой социокультурного развития, ценностными приоритетами, противоречащими западной цивилизации, и др., тогда как данные по УФО в очередной раз подтверждают высокий уровень протестных настроений у молодежи, для которой не важно, какую линию выберет в отношении системы образования и воспитания государство, – в любом случае, этот выбор будет отвергаться протестноориентированными респондентами. Опрошенные на освобожденных в ходе СВО РФ на Украине территориях в 59% случаев поддерживают данную позицию. Чаще западоцентричности в развитии отечественной системы воспитания и образования придерживаются молодые россияне мужского пола (62%) в возрасте 18–23 лет (64%). Учитывая то, что мужское доминирование зафиксировано при измерении уровня поддержки утверждения: «Российская система образования и воспитания должна опираться на лучший отечественный дореволюционный и советский опыт», можно предположить, что в основе такого выбора лежит прагматизм: опираться на отечественные традиции, но не отбрасывать лучший зарубежный опыт.

Выводы. В контексте проведения СВО России на Украине, воссоединения с освобожденными территориями большая часть россиян, в т.ч. молодых, демонстрируют патриотический консенсус и своего рода усталость от западоцентричной повестки оппозиции, НКО- и СМИ-иноагентов, внешних информационных потоков в социальных медиа и т.п. Ни в одной возрастной группе не зафиксировано доминирование негативного отношения к укреплению единства и суверенитета российской системы воспитания и образования. Таким образом, фиксируется сформированный запрос учащейся молодежи на большую унификацию и системность в реализации воспитания и образования в РФ. В своей оценке позиции РФ по сохранению суверенитета молодое поколение, получающее педагогическое образование, исходит из глубокого погружения в повестку, здорового прагматизма, понимания актуальных рисков и угроз.

Список литературы Суверенизация национальной системы образования и воспитания в оценках молодежи, обучающейся в педагогических ссузах и вузах РФ

- Выготский Л.С. 1982. Исторический смысл психологического кризиса. М.: Педагогика. Т. 1. С. 292-436.

- Выготский Л.С. 1983. Собрание сочинений. В 6 т. (под ред. А.М. Матюшкина). М.: Педагогика.

- Горшков М.К. 2022. Социальная справедливость в массовом восприятии и ценностных ориентациях россиян. - Гуманитарий Юга России. № 6. С. 32-47.

- Евгеньева Т.В. 2022. Влияние социально-политической идентификации современной молодежи на представления о моральных ценностях и нормах. -Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 12. № 2. С. 84-90.

- Клакхон К. 1998. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб: Евразия. 352 с.

- Лапин Н.И. 1996. Модернизация базовых ценностей россиян. - Социс. Социологические исследования. № 5. С. 3-23.

- Леонтьев А.Н. 1979. Психология образа. - Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. № 2. С. 3-13.

- Леонтьев А.Н. 1981. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ. 584 с.

- Парма Р.В. 2022. Гражданская активность поколений в современном обществе. — Вестник Института социологии. Т. 13. № 2. С. 31-47.

- Узнадзе Д.Н. 1961. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси: Изд-во АН Грузинской ССР.

- Узнадзе Д. Н. 2004. Общая психология. М.: Смысл; СПб: Питер. 413 с.

- Шаповалов В.Л., Никулин Е.Р., Хардикова А.С. 2022. Трансформация и возрастная дифференциация ценностно-идеологической ориентации и поведенческих сценариев российской молодежи. — Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 1. С. 58-72.

- Шестопал Е.Б., Рогач Н.Н. 2022. Образы настоящего и будущего россиян в политическом сознании ее граждан. — Общественные науки и современность. № 6. С. 45-61.

- Ядов В.А. 1979. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л.: Наука. 264 с.

- Rokeach M. 1973. Nature of Human Values. N.Y., L.: Free Press. 438 p.

- Schwartz S.H. 1992. Universals in the Content and Structure of Values: Theory and Empirical Tests in 20 Countries. — Advances in Experimental Social Psychology (ed. by M. Zanna). N.Y.: Academic Press. Vol. 25. P. 1-65.

- Inglehart R., Welzel Ch. 2010. Changing Mass Priorities. The Link between Modernization and Democracy. — Perspectives on Politics. Vol. 8. Is. 2. P. 551-567.

- Pierson P., Skocpol T. 2002. Historical Institutionalism in Contemporary Political Science. - Political Science: The State of the Discipline (ed. by I. Katznelson, H. Milner). N.Y.: W.W. Norton. P. 693-721.

- Steinmo S. 2008. What is Historical Institutionalism? — Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective (ed. by D. Della Porta, M. Keating). Cambridge University Press. P. 118-138.

- Schütz A., Luckmann T. 1973. The Structures of the Life World. Northwestern University Press. 335 p.