Связь субъективной оценки психологического климата с личностными особенностями курсантов-первокурсников

Автор: Фокина Ирина Владимировна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психодиагностика и познание личности

Статья в выпуске: 2 (69), 2017 года.

Бесплатный доступ

Устойчивый психологический климат складывается в течение первого года обучения курсантов из мелких составляющих - психологической атмосферы и эмоциональных состояний, вызванных проведением или подготовкой конкретных дел. Преобладающими эмоциями курсантов при благоприятном психологическом климате становятся доброжелательность, защищенность, оптимизм, работоспособность, инициативность, при неблагоприятном - незащищенность, агрессивность, зажатость, пессимизм, пассивность. На психологический климат в группе курсантов оказывают влияние эмоциональные и деловые черты личности. Важным показателем благоприятного психологического климата в группе является элемент конструктивного межличностного взаимодействия всех членов коллектива, а это обусловлено личностными особенностями каждого из субъектов общения. Общий показатель психологического климата имеет статистически значимые положительные корреляционные связи с чертами личности курсанта по Кеттелу: С - эмоциональная уравновешенность/эмоциональная неуравновешенность и М - практичность/мечтательность. Знание способов формирования психологического климата и управления коллективом необходимо руководителю для минимизации негативных проявлений.

Психологический климат, коллектив, субъективная оценка, личностные особенности, личность, курсант

Короткий адрес: https://sciup.org/14989675

IDR: 14989675 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Связь субъективной оценки психологического климата с личностными особенностями курсантов-первокурсников

На создание положительного психологического климата в образовательной среде вуза влияют многие факторы, но, возникнув как устойчивый эмоциональный настрой коллектива, он сам начинает оказывать непосредственное влияние на состояние всех его членов и может являться специфичной средой, способствующей или препятствующей раскрытию уникальных возможностей и способностей каждой личности. Поскольку учебную группу учащиеся не выбирают, то педагогам целесообразно проходить специальную психологическую подготовку, направленную на умение достигать оптимизации психологического климата в группе, чтобы он не подавлял, а стимулировал развитие внутренней активности личности, способствовал формированию у нее готовности к саморазвитию [1].

Создание и поддержание благоприятного психологического климата требует со стороны руководителей понимания психологии личности, эмоционального и психического состояний курсантов, их настроения, взаимоотношений друг с другом и многих других важных факторов [2; 3; 4].

Это важно в период адаптации к вузу в первый год обучения. При непосредственном наблюдении за группой можно увидеть, что отдельные курсанты чувствуют себя некомфортно и небезопасно в силу их личностных особенностей, тогда возникает необходимость включения их в активное взаимодействие внутри коллектива, в целях демонстрации их способностей, избавления от сдержанности и стеснительности. Положительный психологический климат в коллективе курсантов будет способствовать лучшему усвоению учебного материала и полноценному развитию личности.

Ключевым показателем положительного психологического климата в группе является элемент конструктивного межличностного взаимодействия всех членов коллектива, а это обусловлено личностными особенностями каждого из субъектов общения [5; 6].

Наша работа ориентирована на выявление связи субъективной оценки психологического климата с личностными особенностями курсантов-первокурсников.

Эмпирическое исследование проводилось на базе Вологодского института права и экономики ФСИН

России в октябре 2016 г. Выборку составили курсанты 1 курса (42 человека).

Исследование включало несколько этапов. На первом этапе мы изучили субъективную оценку психологического климата при помощи методики В. С. Ивашкина и В. В. Онуфриевой «Психологический климат коллектива»; на втором провели диагностику личностных особенностей курсантов 1 года обучения; на третьем с помощью корреляционного анализа выявили связь субъективной оценки психологического климата и его компонентов (эмоционального, морального и делового) с личностными чертами курсантов.

На основе полученных результатов была произведена оценка по трем компонентам психологического климата — эмоциональному, моральному и деловому.

Оказалось, что большинство курсантов оценивают эмоциональный компонен т психологического климата в группе как средний (54%). Это значит, что в межличностном взаимодействии преобладают оптимистический настрой и благоприятная атмосфера, курсанты стараются оказывать реальную помощь друг другу в сложных ситуациях, эмоционально поддерживают товарищей. На втором месте выявлен высокий уровень субъективной оценки эмоционального компонента психологического климата (30,9%). Следовательно, у курсантов преобладает жизнерадостный тон взаимоотношений, оптимизм в настроении, отношения строятся по принципу сотрудничества. Однако следует обратить внимание, что 14,2% курсантов считают, что у них в группе наблюдается конфликтность, агрессивность, апатия друг к другу, т. е. мы можем отнести эти данные к низкому уровню субъективной оценки эмоционального компонента психологического климата.

Моральный компонент психологического климата в группе оценивается как средний (52,3%). Другими словами, в межличностном взаимодействии курсанты обращают внимание на ценности ближайшего окружения и придерживаются уже имеющихся стандартов, принятых в коллективе. На втором месте высокий уровень выраженности субъективной оценки морального компонента психологического климата (30,9%), следовательно, у курсантов имеются представления о нормах и правилах взаимоотношений. Возможно, эти представления заложены родителями (семейные) и педагогами, они четко понимают, как правильно с моральной и этической точки зрения необходимо поступать. Обратим внимание, что 28,5% курсантов считают, что в их группе не сформированы моральные представления о взаимоотношениях.

Деловой компонент психологического климата в группе оценивается как средний (59,5%). В межличностном взаимодействии курсанты используют стратегию сотрудничества. На втором месте высокий уровень выраженности субъективной оценки делового компонента психологического климата (28,5%).

Возможно, респонденты считают, что у них высокая требовательность членов группы друг к другу, доброжелательная и деловая критика, свободное вы- ражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива, отсутствие давления лидеров, признание за ними права принимать значимые для группы решения, достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел при их выполнении. Так, 11,9% курсантов считают, что у них в группе существуют манипулятивные формы взаимодействия, которые могут оказывать влияние на деловые отношения внутри коллектива.

Следующим этапом описания результатов эмпирического исследования является анализ средних значений по методике Р. Кеттела.

В качестве доминирующих черт личности выступают показатели по фактору А (замкнутость — открытость), Н (робость — смелость), G (недобросовестность — добросовестность). Для них характерна склонность к добродушию, легкость в общении, эмоциональное выражение; готовность к сотрудничеству, внимательность к людям, мягкосердечность, доброта, приспособляемость. Предпочитают ту деятельность, где есть общение с людьми, ситуации с социальным значением. Эти курсанты легко включаются в активные группы. Они щедры в личных отношениях, не боятся критики. Хорошо запоминают события, фамилии, имена и отчества. Требовательны к себе, руководствуются чувством долга, настойчивы, берут на себя ответственность, добросовестны, остроумны.

Обратим внимание на показатели фактора С (эмоциональная уравновешенность и эмоциональная неуравновешенность), которые находятся на границах нижних пределов. Возможно, они будут демонстрировать эмоциональную возбудимость, проявляя невротические симптомы (фобии, нарушение сна, психосоматические расстройства), что может быть обусловлено адаптационным периодом курсантов.

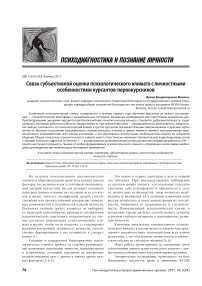

Завершающий этап анализа полученных результатов — описание корреляционных связей субъективной оценки психологического климата и личностных черт курсантов (табл.).

Эмоциональный компонент субъективной оценки психологического климата имеет статистически значимые положительные корреляционные связи с такими факторами, как С (эмоциональная уравновешенность и эмоциональная неуравновешенность) — 0,379, G (недобросовестность/добросовестность) — 0,266, О (самоуверенность/склонность к чувству вины) — 0,236. Это говорит о том, что черты личности курсанта (эмоциональная неуравновешенность, недобросовестность, чувство вины) связаны с эмоциональным компонентом субъективной оценки психологического климата.

Значимых корреляционных связей между чертами личности курсанта и моральным компонентом субъективной оценки психологического климата не выявлено. Возможно, на развитие данного компонента климата могут оказывать мотивационные, ценностные и смысложизненные ориентации.

Показатели делового компонента субъективной оценки психологического климата демонстриру-

Таблица. Показатели корреляционной связи между субъективной оценкой психологического климата и особенностями личности курсантов

|

Факторы 16-PF Р. Кеттела |

Субъективная оценка психологического климата |

|||

|

эмоциональный компонент |

моральный компонент |

деловой компонент |

общий показатель психологического климата |

|

|

A (замкнутость/открытость) |

0,063 |

0,104 |

0,242* |

-0,157 |

|

B (низкий интеллект/высокий интеллект) |

0,084 |

-0,021 |

-0,075 |

-0,005 |

|

С (эмоциональная неуравновешенность/ эмоциональная уравновешенность) |

0,379** |

0,128 |

-0,155 |

0,305** |

|

Е (зависимость/доминантность) |

0,006 |

0,069 |

0,057 |

-0,072 |

|

F (озабоченность/беспечность) |

-0,001 |

0,109 |

-0,085 |

0,008 |

|

G (недобросовестность/добросовестность) |

0,226* |

0,167 |

-0,125 |

0,215 |

|

H (робость/смелость) |

-0,154 |

0,011 |

0,008 |

0,008 |

|

I (жесткость/мягкосердечность) |

0,143 |

0,033 |

0,101 |

-0,124 |

|

L (доверчивость/подозрительность) |

0,068 |

0,164 |

-0,054 |

-0,103 |

|

M (практичность/мечтательность) |

-0,034 |

0,005 |

-0,130 |

0,227* |

|

N (наивность/проницательность) |

0,156 |

-0,114 |

0,221 |

0,053 |

|

O (самоуверенность/склонность к чувству вины) |

0,236* |

0,048 |

-0,122 |

-0,005 |

|

Q1 (консерватизм/радикализм) |

0,098 |

0,006 |

-0,062 |

-0,019 |

|

Q2 (социабельность/самодостаточность) |

0,048 |

0,204 |

0,072 |

-0,003 |

|

Q3 (импульсивность/контроль желаний) |

-0,100 |

-0,005 |

0,209* |

0,086 |

|

Q4 (нефрустрированность/фрустрированность) |

0,063 |

0,104 |

-0,143 |

-0,157 |

Примечание . * обозначает уровень статистической значимости при р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01.

ют статистически значимые корреляционные связи с следующими факторами: А (замкнутость/общитель-ность) — 0,242 и Q3 (импульсивность/контроль желаний) — 0,209. Следовательно, для развития деловой составляющей психологического климата необходим достаточный уровень развития общения, самоконтроль, настойчивость, сознательность, склонность к соблюдению этикета. Чтобы соответствовать таким стандартам, от личности требуются определенные усилия, наличие четких принципов, убеждений и учет общественного мнения.

Общий показатель субъективной оценки психологического климата имеет статистически значимые положительные корреляционные связи с чертами личности: С (эмоциональная уравновешенность/эмоциональная неуравновешенность) ч = 0,305, р ≤ 0,01 и М — (практич-ность/мечтательность) ч = 0,227, р ≤ 0,05. Можно предположить, что в большей степени на психологический климат в группе курсантов оказывают эмоциональные и деловые черты личности, например, эмоциональная уравновешен-ность/эмоциональная неуравновешенность, данные черты характеризуют особенности эмоционально-волевой сферы (настойчивость, организованность/безответствен-ность, неорганизованность) и особенности регуляции социального поведения (принятие или игнорирование общепринятых моральных правил и норм). Психоаналитики интерпретируют этот фактор как высокое супер-эго и как низкое супер-эго, а также как измерение особенностей воображения, отражающихся в реальном поведении личности (практичность, приземленность или «витание в облаках», романтическое отношение к жизни).

Проведя качественный, количественный и статистический анализ полученных данных, мы достигли по- ставленной цели и наша гипотеза о связи субъективной оценки психологического климата с личностными особенностями нашла свое подтверждение.

Для оптимизации социально-психологического климата можно проводить тренинги сплочения. Важный момент в работе любой группы — осознание ею себя как целого, своих свойств и особенностей, места каждого участника в групповом пространстве [7, с. 20–22; 8; 9; 10]. Приемы, помогающие участникам понять группу и свое место в ней, иногда важны для достижения целей группы (если стоит задача создания сплоченной команды), тогда ей могут быть посвящены часы и даже встречи. Могут быть выполнены такие упражнения, как «Наша группа…» (рисуночная техника, все члены группы рисуют совместно свою группу); «Групповой портрет» (создание фотоколлажа); «Символ и девиз группы» (разработать и представить); «Я и окружающие в пространстве группы» (сочинение с последующим анализом) и пр.

Можно предложить организацию общих коллективных дел, совместных переживаний значимых событий: коллективные поздравления с днем рождения; выражение искреннего сочувствие от имени группы в дни печальных событий, болезней, неудач; совместные групповые поездки, экскурсии, походы; посещение концертов, спектаклей.

Знание способов формирования психологического климата и управления коллективом необходимо для группового руководителя для минимизации негативных проявлений в подведомственном коллективе.

Важным показателем благоприятного психологического климата в группе является элемент конструктивного межличностного взаимодействия всех членов коллектива, а это обусловлено личностными особенностями каждого из субъектов общения.

Проанализировав полученные результаты эмпирического исследования, мы можем сделать следующие выводы:

-

1. По показателям эмоционального компонента психологического климата доминирующими являются средний и высокий уровень выраженности субъективной оценки, следовательно, в исследуемой группе курсантов складывается мнение о благоприятных, оптимистических отношениях друг к другу, готовность эмоционально поддерживать товарищей в сложных жизненных ситуациях.

-

2. При анализе результатов морального компонента психологического климата в группе курсантов можно констатировать высокий и средний уровень выраженности, что свидетельствует о знании большинством курсантов норм и правил взаимоотношений в коллективе, умении правильно строить отношения друг с другом.

-

3. Субъективная оценка делового компонента психологического климата свидетельствует о доверии и об адекватной требовательности членов группы друг к другу; о деловой критике, свободном выражении собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива, об отсутствии давления формальных и неформальных лидеров.

-

4. В качестве доминирующих черт личности курсантов выступают показатели по факторам А (замкну-тость/открытость), Н — (робость/смелость), G (недо-бросовестность/добросовестность). Для них характерны склонность к общению, готовность к сотрудничеству, смелость, требовательность к себе, чувство долга, ответственность, добросовестность.

-

5. Выявлены корреляционные связи субъективной оценки компонентов психологического климата и личностных особенностей курсантов. Так, эмоциональный компонент психологического климата имеет статистически значимые положительные корреляционные связи с такими факторами, как фактор С (эмоциональная уравновешенность и эмоциональная неуравновешенность), G (недобросовестность/добросовестность), О — (самоуверенность/склонность к чувству вины). Показатели делового компонента психологического климата демонстрируют статистически значимые корреляционные связи с факторами А (замкнутость/общительность)

-

6. При организации учебно-воспитательной работы в вузе необходимо учитывать личностные особенности курсантов для оптимизации психологического климата в группе.

и Q3 — (импульсивность/контроль желаний). Общий показатель психологического климата имеет статистически значимые положительные корреляционные связи с чертами личности подростка по Кеттелу: С (эмоциональная уравновешенность/эмоциональная неуравновешенность) и М (практичность/мечтательность).

Список литературы Связь субъективной оценки психологического климата с личностными особенностями курсантов-первокурсников

- Афанасьева Т. А. Социально-психологический климат. М., 2003. 178 с.

- Губин В. А., Авдиенко Г. Ю. Факторы образовательной среды вуза, влияющие на развитие личности обучающегося//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 2(61). С. 26-32.

- Евтихов О. В. Психологический климат в служебном коллективе: феноменология и факторы формирования//Вопросы психологии экстремальных ситуаций. 2010. № 1. С. 11-16.

- Логинова И. О., Колкова С. М., Сидоренко О. А. . Морально-психологический климат в группах обучающихся как показатель качества организации воспитательной работы в вузе//Современные аспекты реализации ФГОС и ФГТ. Красноярск, 2013. С. 337-339.

- Носова Н. В., Поярова Т. А., Фокина И. В. . Общая психология (психология личности): практикум. Вологда, 2015. 91 с.

- Фокина И. В. Учет возрастных психологических особенностей подростков и юношества в деятельности специалиста по работе с молодежью//Бизнес. Наука. Образование: проблемы, перспективы, стратегии: мат-лы рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Вологда, 2015. С. 594-599.

- Жданова И. В., Ластовец И. В. Особенности личностного развития курсантов МВД и психологические условия его гармонизации//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 3(58). С. 20-22.

- Фокина И. В., Носова Н. В., Соколовская О. К. . Психологические ресурсы студентов-психологов на разных этапах обучения в вузе: монография. Вологда, 2016. 111 с.

- Шадрин А. А. Межличностные взаимоотношения как фактор субъективного благополучия курсантов в процессе военно-профессиональной социализации//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 3(58). С. 41-44.

- Шилова И. М. Психологическое сопровождение студента в процессе профессионального обучения и воспитания//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 1(64). С. 33-35.