Технологические аспекты мелассообразования при кристаллизации лактозы

Автор: Гнездилова Анна Ивановна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (36), 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе предлагается новый подход к определению нормативных потерь лактозы в мелассах при производстве молочного сахара. Показана целесообразность исследования мелассообразования для нормирования потерь лактозы в мелассе. Установлено, что минимальные потери лактозы в мелассе имеют место при 10ºС, следовательно, необходимо проводить глубокое охлаждение кристаллизата до этой температуры.

Кристаллизация, пересыщение, молочный сахар, меласса

Короткий адрес: https://sciup.org/149126727

IDR: 149126727 | УДК: 637.345

Текст научной статьи Технологические аспекты мелассообразования при кристаллизации лактозы

Актуальность. Выход кристаллической лактозы в производстве молочного сахара зависит не только от пересыщения, температурных и гидромеханических режимов, но обусловлен также предельным обессахариванием мелассы, связанным с наличием в ней примесей, так называемых несахаров. Примеси, как известно, являясь мелассообразователями, связывают сахар, препятствуют его кристаллизации и увеличивают потери сахара с мелассой.

В области свеклосахарного производства вопросы мелассообразования достаточно глубоко изучены. Согласно исследованиям [1] несахара по их влиянию на растворимость сахарозы могут быть разделены на четыре группы: несахара, не влияющие ни на воду, ни на сахарозу; несахара, связывающие воду; несахара, связывающие сахарозу; несахара, связывающие воду и сахарозу.

В соответствии с современными представлениями о мелассообразовании часть сахарозы, присутствующей в растворе, связана с водой, а другая часть ‒ с не-сахарами. При этом часть воды удерживается несахарами и неспособна растворять сахарозу. В целом, как было установлено, растворимость сахарозы зависит от соотношения несахар : вода. Небольшие количества несахара снижают растворимость сахарозы, а при больших концентрациях ее растворимость значительно повышается. Уменьшение растворимости сахарозы в области низких соотношений несахар : вода обусловлено гидратированием ионов солей или молекул неэлектролитов, имеющих полярные группы. Повышение растворимости сахарозы в области высоких концентрации объясняется рядом исследователей химическим взаимодействием сахарозы и несахара.

Некоторые несахара только повышают растворимость сахарозы, что характерно для солей калия и формиата натрия. Другая группа веществ оказывает на сахарозу лишь высаливающее действие. К таким веществам относятся углеводы: глюкоза, фруктоза и соли, имеющие сильногидратированные ионы: хлорид и сульфат магния, ацетат кальция, сульфат натрия. Аналогичное действие оказывают бетаин и раффиноза.

Вопрос о мелассообразовании очень сложен и до конца не разрешен. Гипотеза о решающем значении химического соединения сахара с несахаром хотя и остается пока господствующей, но не всегда объясняет причины мелассообразования. Например, противоречие между сравнительно высокой мелассообразующей способностью калия и отсутствием комплексообразования для большинства его солей с сахарозой остается не разрешенным до настоящего времени. Соли кальция, наоборот, являются слабыми мелассообразователями. Однако, как известно [2-4], эти соли образуют химическое соединение с сахарозой.

Компромиссное решение данного вопроса было предложено в исследованиях М.И. Даишева [5], в которых, на основе факта независимости коэффициента насыщения от температуры, отрицается возможность комплексообразования в области производственных концентраций несахаров.

Особенностью растворимости лактозы является обратимая реакция (мутарота-ция). Лактоза может существовать в виде α- и β-аномеров, которые в водном растворе легко превращаются друг в друга через таутомерную форму.

Скорость мутаротации в присутствии гидролизующих солей, кислот и особенно щелочей значительно больше, чем в чистой воде. С другой стороны, мутарота-ция замедляется негидролизующимися солями и тяжелой водой [6]. Сахароза при концентрациях ниже 40% практически не влияет на скорость мутаротации, а при более высоких концентрациях замедляет процесс.

Растворимость лактозы зависит также от рН раствора, что связано со скоростью мутаротации. Максимум растворимости приходится на рН 4-5 [7].

Кроме вышеуказанных параметров на растворимость лактозы влияют примеси, присутствующие в таких технических системах как молоко, меласса, сыворотка.

Влияние отдельных примесей на растворимость лактозы исследовано в работах К.К. Полянского, Я.С. Зайковского, Л.С. Берман и др. [7-9].

Примеси, способные образовывать растворимые соединения с лактозой, повышают растворимость последней. К этой группе относится большинство солей, присутствующих в молочных продуктах.

Однако, по мнению авторов [10], изменение растворимости связано с влиянием примесей на структуру воды. Ионы лития, кальция, хлора, брома и йода разрушают ее структуру и таким образом повышают растворимость лактозы.

По аналогии с исследованиями в области свеклосахарного производства было установлено, что растворимость лактозы зависит не только от природы несахара, но и его концентрации [11-14].

Для количественной оценки потерь сахара в мелассе используется такой нормативный параметр как нормальная чистота (доброкачественность) мелассы, позволяющий контролировать эти потери [15-18].

В производстве молочного сахара нормативный показатель обессахаривания мелассы определен чисто эмпирически и установлен путем обобщения практических результатов работы заводов [19]. Этот показатель не позволяет установить, насколько полно проведена кристаллизация лактозы.

Возможность научно обоснованного нормирования параметров меласс молочного производства впервые показана в работах [15-18], однако практического применения это направление исследований не получило. Разработанная авторами [12] номограмма по вязкости меласс в настоящее время не использована для оперативного контроля потерь лактозы в мелассах. Связано это прежде всего с недостаточно полным исследованием факторов, определяющих формирование мелассы.

В этой связи возрастает актуальность дальнейших исследований по изучению влияния основных мелассообразователей на растворимость лактозы и вязкость насыщенных растворов. В частности не достаточно полно изучено мелассообразующее действие белков, которые являются основным компонентом молочной сыворотки.

Исследование мелассообразования позволяет нормировать потери кристаллизующегося вещества (сахарозы, лактозы) в мелассе.

Поскольку белок является составной частью молочной сыворотки, то целесообразно было исследовать его влияние на растворимость лактозы. В результате было выявлено, что казеин практически не влияет на растворимость лактозы [2022]. В работе [23] было установлено, что высокомолекулярная фракция белка (казеин), имея средний диаметр мицелл 80,4 нм, способна адсорбировать молекулы кристаллизующегося вещества (лактозы) радиусом 0,46 нм и интенсифицировать процессы образования и роста зародышей кристаллов. Однако сывороточный белок повышает растворимость лактозы и замедляет процесс зародышеобразования при ее кристаллизации [24-25].

В литературе примеси, повышающие растворимость лактозы, называют положительными мелассообразователми, другие, снижающие растворимость, ‒ отрицательными. Например, к первым относятся катионы натрия, калия, а также анионы хлора и др. Ко вторым относятся аммиачные соли и нитраты. Известно использование отрицательных мелассообразователей для снижения потерь сахарозы и лактозы в производстве[26].

Для количественной оценки мелассообразования используются мелассовые коэффициенты: общий и специфический [4].

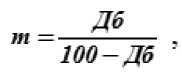

Общий мелассовый коэффициент характеризует количество сахара, которое связывается 1 кг несахара и переходит в мелассу. Рассчитывается этот коэффициент по уравнению:

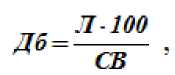

где Дб – доброкачественность насыщенного раствора мелассы,%. Доброкачественность ‒ это отношение:

где Л, СВ ‒ массовая доля лактозы и сухих веществ в насыщенном растворе соответственно, %.

Общий мелассовый коэффициент характеризует сумму мелассовых коэффициентов отдельных несахаров в соответствии с их долей в обшей массе несахаров, а также учитывает растворяющее действие воды, как мелассообразователя. Для учета мелассообразующего действия только несахаров применяется специфический мелассовый коэффициент:

Ц=т

Н(т+1)-(100-СБ)

,

СБ

где H – растворимость лактозы в воде, кг/кг воды.

Специфические мелассовые коэффициенты могут иметь как положительное, так и отрицательное значение, что свидетельствует о их растворяющем или высаливающем действии.

Таким образом, содержание лактозы в мелассе и нормативные ее потери могут быть определены только с учетом оценки мелассообразующего действия не-сахаров. На разных предприятиях и в разные периоды года эти величины, как показали наши исследования, различны [11-14]. Однако в настоящее время нормирование потерь в производстве осуществляется без учета специфики компонен-того состава несахаров сырья (сыворотки).

Целью данной работы является обоснование нового подхода к определению нормативных потерь в мелассах при производстве молочного сахара.

Методы исследования. Были приготовлены насыщенные растворы лактозы. Для этого модельный кристаллизат, состоящий из мелассы и 40% кристаллов лактозы (молочного сахара), термостатировался и периодически перемешивался в течение двух суток при заданной температуре и, таким образом, межкристальный раствор доводился до насыщенного состояния. Температура термостатирования была обусловлена конечной температурой охлаждения кристаллизата и составила 10-20 ºС [19]. После завершения кристаллизации межкристальный раствор (меласса) отделялся на центрифуге и анализировался на содержание массовой доли сухих веществ и лактозы. Массовая доля сухих веществ определялась рефрактометрическим, а содержание лактозы поляриметрическим методом.

Для проведения исследований поляриметрическим методом проводилась предварительная очистка растворов от белка, минеральных солей, молочной кислоты и других компонентов. Методика заключалась в следующем. 33 г исследуемого раствора растворяют в стакане вместимостью 250 см3 и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Затем добавляют 3 мл раствора уксусно-кислого цинка и 3 мл железистосинеродистого калия. После добавления реактивов содержимое колбы осторожно перемешивают во избежание образования пузырьков. Затем объем доводят до метки дистиллированной водой при температуре 20±2°С, вновь перемешивают и спустя 20±2 минуты фильтруют через сухой складчатый фильтр. Фильтрат поляризуют в поляриметрической трубке длиной 200 мм. Отсчет показаний поляриметра проводят не менее 5 раз, и из полученных результатов берут среднеарифметическое значение. В работе использовался поляриметр Atago AP-300 (Япония).

Доброкачественность рассчитывалась по формуле (2).

Результаты анализов приведены в таблице 1 .

Таблица 1 – Технологические параметры насыщенных меласс

Наименование показателей Температура 10 ºС Температура 15 ºС Температура 20 ºС

|

Массовая доля сухих веществ, % |

42,2 |

45,3 |

47,0 |

|

Массовая доля лактозы, % |

16,2 |

19,7 |

21,2 |

|

Доброкачественность,% |

38,4 |

43,5 |

45,1 |

По формулам (1) и (3) и данным таблицы 1 были рассчитаны значения мелассовых коэффициентов ( таблица 2 ).

Таблица 2 – Значения мелассовых коэффициентов

Наименование Температура 10 ºС Температура 15 ºС Температура 20 ºС

|

Общий мелассовый коэффициент |

0,623 |

0,770 |

0,821 |

|

Растворимость в воде, Н, кг/кг |

0,1507 |

0,1710 |

0,1919 |

|

Специфический мелассовый коэффициент |

0,287 |

0,405 |

0,427 |

|

Разница между общим и специфическим мелассовым коэффициентом |

0,336 |

0,385 |

0,394 |

Разница между общим и специфическим мелассовыми коэффициентами характеризует растворяющее действие воды. Как показали результаты расчетов, все мелассовые коэффициенты имеют положительное значение, что свидетельствует о том, что все несахара мелассы являются положительными мелассообразователя-ми, блокируют лактозу и препятствуют кристаллизации.

Мелассовые коэффициенты зависят от конечной температуры охлаждения кристаллизата и возрастают при ее увеличении. Минимальные потери лактозы в мелассе имеют место при 10ºС, следовательно, необходимо проводить глубокое охлаждение кристаллизата до этой температуры.

Соотношение общего и специфического мелассовых коэффициентов указывает на то, что основным мелассообразователем является вода, и ее мелассообразующее действие возрастает при увеличении температуры.

Полученные значения мелассовых коэффициентов следует использовать для расчета выхода мелассы. Например, в исходной очищенной молочной сыворотке массовая доля сухих веществ составляет СВ=6,6%, массовая доля лактозы Л=5,1%, несахара Нсх=1,4%. По данным таблицы 2 мелассовый коэффициент при 15ºС составляет m=0,77. Потери лактозы в мелассе составят: 1,4×0,77=1,078%. При содержании лактозы в мелассе Л=19,7% (см. табл. 1) выход мелассы равен 1,078×100/19,7=5,47%. Аналогичные расчеты, проведенные при 10 ºС, показывают, что выход мелассы составляет 5,38%, что несколько ниже, чем при 15 ºС.

Выводы

-

1. Исследована мелассообразующая способность в пересыщенных растворах лактозы. Установлено, что все несахара мелассы являются положительными ме-лассообразователями, блокируют лактозу и препятствуют ее кристаллизации.

-

2. Предложено полученные значения мелассовых коэффициентов использовать для расчета выхода мелассы.

-

3. Потери лактозы в мелассе зависят от конечной температуры охлаждения кристаллизата и возрастают при ее увеличении.

Список литературы Технологические аспекты мелассообразования при кристаллизации лактозы

- Vavrinecz G. Bildung und Zusammensetzung der Rubenmelasse // Zeitschrift fur die Zuckerindustrie. -1965. Т. 15. - № 2. - S. 73; № 4 - S. 189; № 6. - 314-316; № 8. - S. 449-450; 1966. - Т. 16. - № 8. - S. 449; № 12. - S. 630; 1974. - Т. 24. - № 1. - S. 23; № 8. - S. 417.

- Moebes E. Der Einfluβ der Kationen auf die Loβligkeit der Saccharose und Viskositat unreiner RubenZuckerlossungen // Zucker. - 1957. - N 10. S. 78-84.

- Moebes E. Der Einfluβ der Anionen vor Salzen auf die Loβligkeit vor Saccharose// Zeitschrift fur die Zuckerindustrie. - 1958. - N 8. - S. 383-389.

- Силина, Н.П. Мелассообразование в свеклосахарном производстве: автореф. дис.. докт. техн. наук. - М., 1973. - 42 с.

- Даишев, М.И. Исследования по повышению эффектов очистки и кристаллизации в сахарном производстве: автореф.. дис. докт. техн. наук. - Краснодар, 1974. - 28 с.

- Шестов, А.Г. Мутаротация, растворение и кристаллизация лактозы / А.Г. Шестов, К.К. Полянский // Известия вузов. Пищевая технология. - 1978. - № 3. - С. 48-56.

- Полянский, К.К. Кристаллизация лактозы: физико-химические основы / К.К. Полянский, А.Г. Шестов. - Воронеж: ВГУ, 1995. - 184 с.

- Зайковский, Я.С. Разложение, растворимость и кристаллизация молочного сахара / Я.С Зайковский // Труды Омского СХИ. - 1940. - Т. 19. - С. 73-105.

- Растворимость лактозы в чистой воде и в присутствии сахарозы / Берман С.Л., Савчук В.А., Гудков А.В., Гинзбург В.Д. // Труды Вологодского молочного инта. - 1953. - Вып. 12. - с. 377-384.

- Bhargava A., Jelen P. Lactose solubility and crystal growth as affected by mineral impurities. // J. Food Sci. - 1996. - V. 61.- N 1. - P. - 180-184.

- Кузнецова, В.С. Нормирование содержания лактозы в мелассе / В.С. Кузнецова, А.И. Гнездилова / Вологодский молочный институт. - 1988. - № 9 (203). - С. 134.

- Гнездилова, А.И. Исследование вязкости меласс при производстве молочного сахара/ А.И. Гнездилова, В.С. Кузнецова, А.Н. Фиалков / Вологодский молочный института. - 1988. - № 9 (203). - С. 134.

- Кузнецова, В.С. Нормирование параметров мелассы и расчет рационального режима кристаллизации лактозы: автореф. дис.. канд. техн. наук. - Вологда - Молочное, 1989. - 17 с.

- Гнездилова, А.И. Определение мелассовых коэффициентов в растворах лактозы / А.И. Гнездилова, В.С. Кузнецова / Молочная промышленность. - №5. - 1987. - С. 24-25.

- Силин, П.М. Технология сахара / П.М. Силин. - М.: Пищевая промышленность, 1967. - 624 с.

- Хвалковский, Т.П. Влияние некоторых несахаров мелассы на ее вязкость / Т.П. Хвалковский // Известия вузов. Пищевая технология. - 1965. - № 3. - С. 51- 53.

- Хониг, И.Е. Принципы технологии сахара / И.Е. Хониг.- М.: Пищевая промышленность, 1961. - 616 с.

- Силина, Н.П. Мелассообразование в свеклосахарном производстве: автореф. дис.. докт. техн. наук. - М., 1973. - 42 с.

- ГОСТ 33567-2015. Сахар молочный. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2016. - 18 с.

- Гнездилова, А.И. Влияние концентрата натурального казеина на кристаллообразование в пересыщенных водных растворах / А.И. Гнездилова, В.А. Шохалов // Актуальные направления развития экологически безопасных технологий производства, хранения и переработки с/х продукции: сб. науч. трудов международной научно-практической конференции. - Воронеж, апрель 2003.

- Гнездилова, А.И. Влияние некоторых примесей на процесс образования кристаллической фазы в пересыщенных водных растворах лактозы / А.И. Гнездилова, В.Б.Шевчук, В.А. Шохалов // Биотехнология: состояние и перспективы развития: материалы 2-го Московского международного конгресса. - Москва, ноябрь 2003. - С. 148.

- Влияние белков на растворимость лактозы / В.М. Перелыгин, А.И. Гнездилова, В.А. Шохалов, Т.В. Детинец // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2003. - №12. - С. 34-35.

- Гнездилова, А.И. Влияние концентрата натурального казеина на процесс зародышеобразования при кристаллизации лактозы / А.И. Гнездилова, В.А. Шохалов, В.М. Перелыгин // Известия вузов. Пищевая технология. - 2004. - № 2-3. - С. 70-72.

- Гнездилова, А.И. Влияние компонентов молочной сыворотки на растворимость лактозы и вязкость насыщенных растворов / А.И. Гнездилова, А.В. Музыкантова, Ю.В. Виноградова / Молочнохозяйственный вестник. - №4(12). - 4 кв. 2013. - С. 65-70.

- Гнездилова, А.И. Влияние белков молочной сыворотки на процесс кристаллизации лактозы / А.И. Гнездилова, А.В. Музыкантова, Ю.В. Виноградова / Хранение и переработка сельхозсырья. - 2013. - №17. - С. 21-13.

- Гнездилова, А.И. Развитие научных основ кристаллизации лактозы и сахарозы в многокомпонентных водных растворах: автореф. дис.. докт. техн. наук. - М., 2000. - 46 с.