Технологии модульного обучения в преподавании БЖД

Автор: Бондарев В.В.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в высшей школе

Статья в выпуске: 1 (1), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена одна из инновационных технологий обучения - технология модульного обучения, которая позволяет обучающимся самостоятельно изучать разделы дисциплины, представленные в виде модулей, взаимосвязанных между собой. Технология может быть внедрена в учебный процесс для освоения как общеобразовательных, так и профессиональных и специальных дисциплин.

Короткий адрес: https://sciup.org/14239345

IDR: 14239345 | УДК: 37.01

Текст научной статьи Технологии модульного обучения в преподавании БЖД

«Модульное обучение – это технология обучения, сущность которой состоит в том, чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с предложенной ему программой, включающей в себя банк информации и методическое руководство; ставит своей целью обеспечение гибкости, приспособления к индивидуальным потребностям личности и уровню его базовой подготовки. При модульном обучении педагог выполняет помимо формирующих и контролирующих функций еще и функции консультанта и координатора. Использование принципа модульного обучения на практике позволяет строить учебный материал так, чтобы разделы не были независимы друг от друга, что дает возможность дополнять и создавать учебный материал, не нарушая единого содержания».

В рамках структурирования форм, методов и содержания обучения необходимо выделить следующие понятия: модуль, модульный блок и системномодульная технология.

Модуль – определенный объем учебной информации, необходимый для выполнения конкретной деятельности.

Модульный блок – единица модуля, содержание конкретного направления информации.

Системно-модульная технология – организация содержания образовательно-

го процесса, состоящего из определенного набора модулей и его элементов.

Для того, чтобы знания обучающихся были мобильными, они должны уметь обрабатывать накопленную информацию, добывать новые знания и использовать те и другие в своей практической деятельности. Эту задачу и решает модульная схематизация образовательного процесса.

Технология модульного обучения возникла как альтернатива традиционному, интегрировала достижения педагогической науки и практики:

-

• из программированного обучения заимствована идея активности ученика в процессе его четких действий в определенной логике, постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля, индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности;

-

• из теории поэтапного формирования умственных действий заимствована самая суть;

-

• ориентировочная основа деятельности. Для внедрения данной технологии нами проведен анализ материала, который предусмотрен ГОС по дисциплине и произведена его разбивка по взаимосвязанным модулям. Модуль, как правило, включает в себя раздел или несколько тем, В каждом модуле предусмотрены лекции, практические заня-

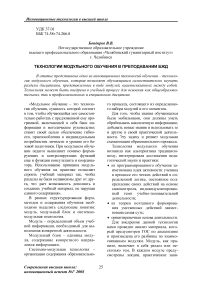

Таблица 1

|

№ занятия |

Наименование разделов и тем в блоке |

Кол-во часов в модуле |

Рейтинг |

||

|

Вид занятия |

Вид контроля |

Кол-во баллов |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Модуль №1 Человек и среда обитания |

28 |

||||

|

Введение |

2 |

||||

|

1 |

Тема 1. Факторы, определяющие условия обитания человека |

2 |

Лекция |

||

|

2 |

Роль человека в изменении условий обитания |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

6 |

|

3 |

Тема 2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности |

2 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

4 |

Комфортные условия и работоспособность |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

6 |

|

5 |

Тема 3. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности |

2 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

6 |

Факторы обеспечивающие физического здоровье человека и работоспособность |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

5 |

|

7 |

Тема 4. Негативные факторы в системе «Человек - среда» |

2 |

Лекция |

Тест |

8 |

|

8 |

Тема 5. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания |

4 |

Лекция |

Тест |

8 |

|

9 |

Оценка качества питьевой воды |

1 |

Практика |

Оформление |

10 |

|

10 |

Расчет общего освещения |

3 |

Практика |

Оформление |

20 |

|

11 |

Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции |

2 |

Практика |

Оформление |

20 |

|

12 |

Оценка воздействия вредных веществ содержащихся в воздухе |

2 |

Практика |

Оформление |

10 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Модуль №2 |

|||||

|

Безопасность и экологичность технических систем |

8 |

||||

|

1 |

Тема 6. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны |

2 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

2 |

Тема 7. Методы и средства повышения безопасности техносферы |

2 |

Лекция |

||

|

3 |

Тема 8. Экобиозащитная техника |

2 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

4 |

Расчет нагрузок создаваемых ударной волной |

2 |

Практика |

Оформление |

12 |

|

Модуль №3 |

|||||

|

Защита населения и территории от опасности и чрезвычайных ситуаций |

40 |

||||

|

1 |

Тема 9. РСЧС, ее организация и основные задачи |

2 |

Лекция |

Тест |

20 |

|

2 |

Тема 10. ЧС мирного времени: природного и техногенного характера. Их последствия |

4 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

3 |

ЧС характерные для региона проживания и защита от них |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

5 |

|

4 |

Тема 11. ЧС военного времени |

4 |

Лекция |

Тест |

25 |

|

5 |

Организация разведки местности в р-нах ЧС военного времени |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

5 |

|

6 |

Тема 12. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС |

2 |

Лекция |

Тест |

24 |

|

7 |

Средства индивидуальной и полной защиты населения |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

5 |

|

8 |

Тема 13. Предназначение ГО. Гражданская оборона на объектах |

4 |

Лекция |

||

|

9 |

Организация ГО в учебных заведениях и ее задачи |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

5 |

|

10 |

Тема 14. Устойчивость функционирования производства в условиях ЧС |

2 |

Лекция |

Тест |

30 |

|

11 |

Тема15. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС |

2 |

Лекция |

||

|

12 |

Тема 16. Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшим ЧС |

2 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

13 |

Оказание первой медицинской помощи: в очагах: поражения |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

10 |

|

14 |

Оценка опасности жидких радиоактивных отходов |

2 |

Практика |

Оформление |

20 |

|

15 |

Оценка радиационной обстановки |

2 |

Практика |

Оформление |

10 |

|

16 |

Определение воздействия ударной волны на человека, здания |

2 |

Практика |

Оформление |

20 |

|

17 |

Оказание первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях |

2 |

Практика |

Оформление |

15 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Модуль №4 |

|||||

|

Управление безопасностью жизнедеятельности. Безопасность и экологичность в социальных условиях |

14 |

||||

|

1 |

Тема 17. Правовые нормативнотехнические организационные основы обеспечения БЖД |

2 |

Лекция |

||

|

2 |

Тема 18. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД |

2 |

Лекция |

Тест |

15 |

|

3 |

Тема 19. Специфика условий труда, травматизма и заболеваемости в отраслях экономики |

2 |

Лекция |

||

|

4 |

Тема 20. Средства индивидуальной защиты |

2 |

Лекция |

Тест |

10 |

|

5 |

Современные средства индивидуальной защиты |

2 |

Сам. работа |

Собеседование |

10 |

|

6 |

Знакомство со средствами индивидуальной защиты |

2 |

Практика |

Оформление |

15 |

Таблица 2

Организация самостоятельной работы студентов

|

№ |

Темы |

Изучаемые вопросы |

Кол-во часов |

Формы |

Методическое обеспечение |

Форма отчетности |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

Роль человека в изменении условий обитания |

|

2 |

Изучение Дополнительной литературы |

А.Л. Касьян «Современные проблемы экологии». – М: «Просвещение». – 1997 |

Сообщение |

|

2 |

Комфортные условия и работоспособность |

|

2 |

Изучение литературы |

ГОСТ 12. 1.0598, СанПиБ 2.2,4.548-96 СНяП 23-05-95 |

Сообщение |

|

3 |

Факторы, обеспечивающие физическое здоровье человека и работоспособность |

|

2 |

Изучение нормативных доков: оценка и классификация условий труда |

Р.-2.2. 755-99 |

Сообщение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

4 |

Чрезвычайные ситуации, характерные для региона проживания и защита от них |

|

2 |

Изучение материалов по климатиче ским и экологи ческим условиям обитания |

Статистические данные по ЧС природного и техногенного характера в регионе за прошедший год |

Сообщение |

|

5 |

Организация ГО в учебных заведениях, ее задачи |

1. Учебное заведение как объект особого внимания по сохранению жизни в условиях ЧС. 2. Требования закона о «Гражданской обороне» по обеспечению безопасности в местах сосредоточения людей |

2 |

Изучение документов: особенности оказания первой медпомощи в ЧС |

В.Г. Атаманюк. «Гражданская оборона». – М.: Высшая школа, 1989 г. |

Сообщение |

|

6 |

Организация первой медицинской помощи в очагах поражения химическим, биологическим, и ядерным оружием |

|

2 |

Изучение литературы: особенности оказания первой медпомощи в ЧС |

В.Н. Завьялов и др. учебник для средних учеб. заведений (Ме-дикосанитарная подготовка учащихся» |

Реферат |

тия, самостоятельная работа [5].

Теоретическая часть представлена лекциями, разработанными в соответствии с дидактическими единицами, определенными в ГОС СПО 2004 г.

Практическая часть предусматривает реализацию требований ГОС к умениям и навыкам обучаемых.

Самостоятельная работа спланирована в соответствии с планом учебного процесса и направлена на углубление и закрепление знаний по наиболее значимым темам дисциплины.

В лекционном курсе основное внимание уделяется активному участию обу-

чаемых в усвоении нового материала, методу активного обсуждения сути проблемы. Данный метод дает возможность увидеть заинтересованность обучаемых в рассмотрении проблем по данной теме.

Практическая часть направлена на формирование у студентов тех умений и навыков, которые дадут возможность в какой-то степени адаптироваться в современной жизни. Самостоятельная работа преследует цель: заинтересовать обучаемых в изучении вопросов безопасности жизнедеятельности и более глубоком понимании значимости человека и среды обитания.

Распределение баллов по модулям

Рейтинг студента определяется суммой баллов, полученных по дисциплине на промежуточных этапах контроля.

-

1. Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по дисциплине, составляет от 400 до 500 баллов за весь курс обучения.

-

2. Виды промежуточного контроля, их сроки и их оценка в баллах по дисциплине студентам предоставляется в начале семестра.

-

3. При нарушении студентом графика отчетности в установленный срок без уважительной причины оценка баллов

-

4. Итоги текущей успеваемости подводятся после изучения каждого модуля.

-

5. При проведении аттестации за семестр учитываются оценки, полученные студентами – в зависимости от количества набранных баллов при выполнении всех видов обязательных работ за данный период.

-

6. Аттестация по дисциплине по итогам каждого последующего месяца про-

- водится по нарастающему итогу, т.е. с накоплением оценочных баллов.

-

7. Итоговая и текущая оценка по дисциплине выставляется в зависимости от количества набранных баллов:

-

8. Чтобы получить зачет за семестр по дисциплине, по которой не предусмотрен экзамен, студенту необходимо набрать не менее 60% баллов. Для допуска к сдаче экзамена – не < 60% баллов (2/3 от максимального по текущей успеваемости).

-

9. Студент, набравший менее 60%. баллов, имеет право пересдачи задолженности по решению деканата.

-

10. Если студент не набрал необходимого минимума – 60%, но имеет не менее 50% или хочет повысить свой рейтинг, то может получить дополнительные баллы за дополнительное задание: опрос, творческая работа и др.

-

11. К зачетам допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и не имеющие задолженности.

-

12. Пересдача зачета допускается только, если после первой попытки студент набрал менее 61% баллов.

-

13. Рейтинг учебного года складывается из рейтингов семестра. По итогам семестра, учебного года студенты с высоким рейтингом по изучаемой дисциплине могут быть освобождены от зачета.

-

14. Студент имеет право:

снижается (т.е. полученный балл умножается на коэффициент понижения, который составляет: первая неделя – 0,9; вторая неделя – 0,75, после – 0,6).

оценка «2» – менее 60 баллов оценка «3» – до 79 баллов оценка «4» –до 95 баллов оценка «5» –100 баллов

Пересдача на «повышенную» оценку исключается, т.к. успеваемость оценивается по общей сумме баллов, набранных в течение семестра.

На повторную и дополнительную проверку его подготовки другим преподавателем, комиссией преподавателей.

Получить дополнительные задания дня повышения своего рейтинга. Освобождаться от итогового контроля, зачета по дисциплине, если получил максимальный рейтинг до проведения контроля и при условии ритмичной работы в течение семестра.

Этапы перехода на систему РИТ-МО. Для перехода на РИТМО по любой дисциплине нужно выполнить следующую работу:

-

1) структурирование дисциплины (разбивка дисциплины на модули);

-

2) расчет количества часов каждого «модуля»;

-

3) определение количества баллов для каждого модуля;

-

4) планирование каждого модуля (определение количества часов лекций, практических работ);

-

5) определение контрольных точек каждого модуля (контрольные работы, зачеты, тестовые опросы, и т.д.);

-

6) разработка методического обеспечения каждого модуля:

-

• конспект лекций для студентов;

-

• методические указания по практическим работам;

-

• разработка вариантов заданий по контрольным точкам (вопросы, задачи, тесты);

-

7) разбивка баллов внутри каждого модуля:

-

• определение значимости каждой практической работы,

-

• определение значимости каждой контрольной точки и каждого вопроса. Элементом каждого модуля являются различные виды и формы учебной деятельности студентов и контроля за их работой: теоретические занятия, самостоятельные работы, практические занятия, тестовые работы, семинары, зачеты и др. При этом различными формами контроля должны быть охвачены все разделы дисциплины.

Баллы на той или иной вид учебных занятий и контроля распределяются в зависимости от коэффициента значимости Кз.

Рекомендуется:

-

• на контрольные работы Кз=1-2 балла

-

• на семинар (деловая игра, конкурс) – Кз=2-4 балла, практические работы Кз = 1-5 баллов;

Самостоятельная работа:

-

• классная работа – Кз=1 балл

-

• домашняя работа – Кз=0,8-1 балл

-

• текущий контроль Кз=1-3 балл, экзамен (теоретический зачет) при Кз = 610 баллов

-

7.1. При большом количестве практических работ выбирается средний коэффициент 2м, умножается на количество работ, т.е. при количестве работ, равном 10, возможное количество баллов 10*2=20 баллов, (т.е. должно составлять около 20% от общей суммы баллов по дисциплине). Возможно установление рейтинга по каждой практической работе.

-

7.2. Как самостоятельная работа может оцениваться работа студентов с технической литературой: конспектирование,

-

7.3. Студентам, желающим повысить рейтинг даются индивидуальные творческие задания, К=1-2 (максимально 10 баллов).

-

8. Определение коэффициентов ритмичности работы по каждому модулю.

-

9. Разработка рабочих таблиц перевода баллов по каждому модулю.

-

11. Оформление и размножение каждого модуля для практического использования.

-

12. Оформление наглядности для изучения каждого модуля.

-

13. Разработка учебно-методического комплекса для студента.

-

14. Разработка прав и обязанностей студента при переходе на систему РИТМО.

-

15. Определение межпредметных связей по каждому модулю.

Например, если для контрольной работы Кз = 2 балла, то максимальное количество баллов па этот вид контроля будет равен 5*2 =10 баллам, исходя из максимальной оценки.

Примечание:

выполнение графических и расчетных работ, предусмотренных для самостоятельного изучения рабочей программой.

Для более объективной оценки знаний применяется тестирование (по Е. Тупикину, ведущий научный сотруд- ник ИРПО) Основная часть педагогической системы - контроль качества знаний. В настоящее время в практику изучения всех предметов, в том числе БЖД, широко внедряются тестовые задания. В Институте развития профессионального образования (ИРПО) проводится интенсивная работа по внедрению тестового контроля качества знаний, который является одной из составляющих стандарта профессионального образования. В тестовом контроле различают тест - блок и единичный тест.

Тест – блок представляет собой совокупность тестов (или заданий тестового типа), позволяющих выявить уровень знаний учащихся по конкретной теме (разделу) или по предмету в целом. Лучше всего применять тестовый контроль к теоретической части курса, так как его практическая часть выявляет наличие навыков и умений. А сделать это можно только в практической деятельности, которая трудно подвергается тестированию.

Единичный тест представляет собой задание особой формы и структуры: в задании необходимо четко показать, что должен сделать учащийся для получения правильного ответа. В классическом тесте ответ на данное задание должен быть однозначным, одновариантным.

По наличию набора ответов различают два типа тестовых заданий: с открытым и с заданным ответом. В заданиях первого типа отсутствует набор ответов, а второго – имеется набор ответов, среди которых один или несколько являются правильными. По характеру знаний различают тесты первого, второго, третьего и псевдопервого уровня. Тесты первого и псевдопервого уровня имеют набор ответов, остальные тесты относят к тестам с открытым ответом. Тесты первого уровня позволяют установить наличие у учащихся знаний – знакомств. В тесте даются признаки явлений и названия явлений, и учащийся должен выбрать предлагаемый объект. Тесты второго уровня позволяют установить наличие у учащихся знаний – копий. Учащийся должен завершить формулировку или фразу, написать формулу расчета какого-либо параметра и т.д. В этих заданиях отсутствует набор ответов либо дается система из двух параллелей ответов (для установления соответствия), либо система понятий, которые необходимо расставить в определенной последовательности.

Тесты третьего уровня позволяют проверить наличие у обучаемых знаний – умений, что в курсе БЖД означает умение решать расчетные задания по тем или иным изучаемым расчетным параметрам. Проверку этих заданий нельзя автоматизировать, так как в них отсутствует набор ответов. Для того, чтобы можно было автоматизировать проверку наличия знаний – умений, применяют тесты псевдопервого уровня. Они, в отличие от тестов третьего уровня, имеют набор ответов» но позволяют установить наличие у обучаемых знании – умений.

Рассмотрим структуру единичных тестов. Обязательными составными частями всех тестовых заданий являются: само задание в строго определенной форме; эталон, т.е. правильный ответ; «цена» задания, выраженная или числом баллов, или числом «существенных операций» (Р). Тестовые задания с заданным ответом, кроме указанных выше компонентов, содержат набор ответов. Приведем примеры тестовых заданий разных типов, позволяющих существенно выявить объективность контроля качества знаний, и рассмотрим механизм определения их «цены».

Тесты первого уровня

Вопрос 1 (1 балл). Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степени нарушается нормальное функционирование отдельного человека или человеческого сообщества, являются_____» (выберите ответ):

-

а) чрезвычайными

-

б) обычными

-

в) экстремальными

-

г) оптимальными

Вопрос 2 (3 балла). Укажите среди названий, приведенных ниже веществ те, которые можно использовать в качестве химического оружия:

-

а) хлорид бария

-

б) зарин

-

в) концентрированная уксусная кислота

-

г) синильная кислота

-

д) аммиак

-

е) иприт

Тесты второго уровня

Вопрос 3 (2 балла). Закончите фразу: «Фосген является отравляющим веществом ___ действия, так как он воздействует на организм через ____, поражая органы ____».

Вопрос 4 (3 балла). Распределите зоны радиоактивного поражения в зависимости от их расположения от эпицентра взрыва (ответ представьте последовательностью букв, например – в, а, г....):

-

а) зона сильного заражения

-

б) зона умеренного заражения

-

в) зона чрезвычайно опасного заражения

-

г) зона опасного заражения

Вопрос 5 (3 балла). Установите соответствие названию отравляющего вещества (ОВ) и характеру его воздействия на организм человека (ответ представьте буквой с цифрой, например – 2г):

-

1 ОВ удушающего действия

-

2. ОВ общеядовитого действия

-

3. ОВ кожно – нарывного действия

-

а) Сульфат меди (II)

-

б) иприт

-

в) синильная кислота

-

г) фосген

Тест третьего уровня

Вопрос 6 (6 баллов). Рассчитайте концентрацию синильной кислоты (г/м3), если известно, что в среду попали 200г 30%-го раствора НСМ, весь раствор испарился, а циановодород равномерно распределился в приповерхностном объеме, равном 200м3. Укажите, можно ли НСМ использовать в качестве отравляющего вещества для хими- ческого оружия и к какой группе отравляющих веществ оно относится.

Тест псевдопервого уровня

Вопрос 7 (5 баллов). Рассчитайте массу аммиака, необходимого для того, чтобы в приповерхностном слое объемом 200мЗ и высотой 1,5 м содержалось 0,2 г/м3 (выберите ответ):

-

а) 60 г б) 90 г в) 0,9*10'1 кг

-

г) 100г д) 0,6*ИГ1 кг.

Правильные ответы – эталоны: 1.в; 2,6, г, е; 3. «_ удушающего___ органы дыхания ___ дыхания»; 4. б, г, а, в; 5. 1г, 2в, 36; 6. 0,3 г/м3, да, общетоксического действия; 7. а, д.

Теперь обоснуем «цену» тестовых заданий. Тест первый оценен 1 баллом, так как он предполагает один правильный ответ. Тесты второй, четвертый и пятый оценены тремя баллами, потому что второй и пятый тесты содержат по три правильных ответа, а для выполнения четвертого теста нужны три операции для получения итогового ответа.

В третьем тесте для получения правильного ответа необходимо ввести два дополнения (по смыслу), поэтому этот тест оценен двумя баллами.

При выполнении седьмого теста нужно решить три вопроса: посчитать объем – 2 балла, рассчитать общую массу ОВ – 1 балл, а так как в наборе ответов содержится два правильных и необходимо сделать перевод единиц измерения, то добавляется еще 2 балла. Итого 5 баллов.

Тест 6 оценен шестью баллами, так как при получении ответа на него требуется выполнить 6 операций: определить ОВ, вспомнить смысл процентной концентрации, рассчитать общую массу ОВ, а потом в 1м3, определить возможность применения синильной кислоты в качестве химического оружия, определить тип ОВ.

Тесты апробированы в профессиональных различных учебных заведениях. Эксперимент показал высокую эффективность использования тестов и выявил повышение интереса к изучению проблем Безопасности жизнедеятельности.

Анализ применения РИТМО

Применение рейтинговой интенсивной технологии модульного обучения позволило:

-

1) научить студентов видеть изучаемый раздел в целом;

-

2) заинтересовать студентов в выполнении дополнительных заданий;

-

3) научить студентов выделять наиболее важные разделы за счет их значимости;

-

4) развивать навыки самостоятельной работы и использовать их при выполнении курсового и диатомного проектов;

-

5) повышать интерес к изучаемой дисциплине за счет возможности видеть конечную цель изучения каждого модуля.