Технология формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России

Автор: Калашникова Светлана Викторовна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 4 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности технологии формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России. На основе опытно-экспериментальной работы проанализированы качественные и количественные изменения в структуре готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России.

Мвд России, технология, опытно-экспериментальная работа, профессиональная самореализация, критерии

Короткий адрес: https://sciup.org/14989417

IDR: 14989417 | УДК: 378.634

Текст научной статьи Технология формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России

В основе разработки технологии формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России лежат следующие положения: технология базируется на идее цикличности изучаемого процесса; осуществляется по определенным этапам, имеющим четко установленные задачи; представляет собой составную часть непрерывной послевузов- ской подготовки преподавателей высшей школы системы МВД России. В работе под редакцией М. М. Поташника и В. С. Лазарева 1 технология самореализации представлена в следующем виде: 1) самодиагностика, проблемный анализ собственной деятельности и личности, фиксация проблем и их причин; 2) формирование общей концепции «Я — в будущем»; 3) выбор стратегии саморазвития, перехода в новое состояние, основных направлений работы над собой, этапов и рубежей; 4) конкретизация ближайших целей (ожидаемые результаты); 5) составление плана действий по саморазвитию.

В самореализации преподавателя технология необходима как характеристика эффективного выполнения профессиональных функций, она предполагает переход от одной стадии профессионального становления педагога к другой, который осуществляется путем разрешения нормативных профессиональных кризисов, что требует, прежде всего, ценностно-смысловой перестройки (переориентации) личности 2. Процесс переосмысления ценностей деятельности, механизмом которого является трансценденция личностных смыслов (переход от одной системы ценностей к другой), готовит смену способов профессиональной деятельности, ведет к измене- нию социально-профессиональной позиции, а значит, к новому этапу профессионального становления педагога 3. Возобновляемый на следующем этапе профессионального развития цикл предполагает продолжение, углубление, уточнение профессиональной самореализации, что выражается в определении педагогом себя относительно более высокой планки профессионализма, коррекции в ходе саморефлексии, принятия себя как профессионала, в пересмотре отношения к профессии и к себе как субъекту профессиональной деятельности, коррекции перспектив профессиональной карьеры, в ревизии планов профессионального развития, выработке альтернативных сценариев профессионального становления и т. д.

Формирование готовности к профессиональной самореализации включает несколько этапов, условно выделенных в нелинейном, циклически повторяющемся процессе, который предполагает формирование мотивационно-целевого, когнитивного, процессуальнодеятельностного и рефлексивного компонентов:

-

— аналитический, направленный на формирование мотивационно-целевого компонента, совершенствование ценностного отношения к профессиональной деятельности преподавателя вуза и развитие потребности в профессиональной самореализации;

-

— проблемно-фиксационнный, характеризующий содержание когнитивного компонента, который способствует развитию потребности к самообразованию преподавателя высшей школы системы МВД России, осознанию преподавателем сущности и специфики профессиональной деятельности, совершенствованию аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных умений профессионально-педагогической деятельности;

-

— операционный, обеспечивающий формирование процессуально-деятельностного компонента, устанавливающий мотивы, условия, причины, стратегии и тактики педагогической деятельности, совершенствующий умения и навыки, направленные на определение комплекса проблемных ситуаций в профессиональной деятельности преподавателем, ближайших и перспективных шагов по достижению конкретных результатов;

-

— оценочный , формирующий рефлексивный компонент, контролирующий развитие творческого подхода преподавателя к профессиональной деятельности, совершенствование и коррекцию его качеств в соответствии с требованиями профессиональной деятельности.

Формирование готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза системы правоохранительных органов осуществлялось преимущественно средствами курса «Особенности профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России», который раскрывал теоретические и практические вопросы формирования профессиональной самореализации, особенности профессиональнопедагогической деятельности преподавателя вуза МВД России. Разработанный нами курс включал три эта- па: ознакомительно-теоретический, способствующий увеличению общего объема теоретических знаний, выявлению представления педагогов о себе как о специалистах; практическо-информационный этап, формирующий представление о модели профессиональной деятельности, в основе которой заложена профессиональная самореализация; профессиональнометодологический этап, включающий анализ противоречий современного образовательного процесса, развитие компонентов самоопределения, самопознания, самовоспитания, самообразования, самоутверждения, которые выделяются в содержании профессиональной самореализации преподавателя.

Данный спецкурс предполагал чтение лекций и проведение практических занятий. На лекционные занятия выносились общие теоретические положения, а практические занятия включали более детальное рассмотрение и осмысление закономерностей профессиональной самореализации, формирование потребности у преподавателя заниматься самосовершенствованием.

Специальный курс способствовал активному включению преподавателей в процесс самообразования. На занятиях применялись разнообразные методы активизации процесса обучения преподавателей, способствующие укреплению сущностных сил и их воплощению в профессиональной деятельности:

-

— проблемное изложение материала способствовало развитию интереса к предъявляемому лекционному материалу, создавало необходимые психологопедагогические условия для формирования готовности к профессиональной самореализации;

-

— эвристический метод активизировал познавательные способности преподавателей, организацию самостоятельного поиска решения поставленной проблемы;

-

— исследовательский метод заключался в поисковой, творческой деятельности педагогов при решении научных задач, совершенствовал навыки исследовательской работы, обобщения наблюдаемых явлений и анализа фактического материала, а также стимулировал саморазвитие и настраивал обучающихся на достижение успеха в профессиональной деятельности;

-

— дискуссии проводилась с целью обсуждения педагогических проблем, возникающих в профессиональной деятельности и связанных с осознанием личного вклада в развитие педагогической деятельности. Темы дискуссии сообщались заранее, подбор и формулировка вопросов строились с учетом специфики деятельности преподавателей высшей школы МВД России.

На практических занятиях использовались ролевые и деловые игры, имеющие профессиональную направленность, велись поисковые действия, выполнялись тестовые и творческие задания. В ходе деловых игр актуализировалась потребность в профессиональнопедагогических знаниях, поиске информации, происходило становление ценностных ориентаций 4.

К приемам и средствам, используемым в процессе обучения педагогов, относились:

-

— анализ педагогической ситуации, который предполагал вычленение педагогической проблемы и планируемых изменений, формирование нескольких вариантов эффективной деятельности педагога, выбор и обоснование оптимального варианта деятельности, определение критериев достижения и методов оценки планируемого результата;

-

— анализ собственной профессионально-педагогической деятельности способствовал адекватной самооценке, критическому осмыслению действий и поступков, успешной профессиональной деятельности, в том числе и профессиональной самореализации в целом;

-

— написание педагогических эссе («Личный план профессиональной самореализации», «Моя профессиональная деятельность») стимулировало преподавателей к составлению плана собственной профессиональной деятельности, обращению к рефлексии своего педагогического опыта.

Формирование готовности к профессиональной самореализации преподавателя высшей школы МВД России организационно проводилось на трех уровнях: институтском, кафедральном, личностном. На уровне вуза активно использовались организационные и методические возможности образовательного учреждения, а именно систематические занятия в «Школе передового опыта», «Школе начинающего педагога». Процесс формирования готовности к профессиональной самореализации на кафедральном уровне происходил более динамично ввиду условий непосредственного взаимодействия с другими преподавателями. На кафедре уделялось пристальное внимание начинающим преподавателям, которые последовательно осваивали составляющие профессиональной деятельности. В дальнейшем происходило расширение содержания педагогической деятельности, что выражалось в приоритете самостоятельной работы. На личностном уровне формирование готовности к профессиональной самореализации обеспечивалось путем развития «самости…»: самоопределения — самопознания — самовоспитания — самообразования — самоутверждения, субъектной позиции педагога. Профессиональное самопознание способствует активному осмыслению педагогом своего профессионального предназначения; самовоспитание определяет действия человека по отношению к обществу, к самому себе, овладению способами педагогических воздействий; активность субъекта в самообразовании создает предпосылки для становления педагогической компетентности; самоутверждение в профессиональной деятельности предполагает гармонизацию профессионально значимых личностных качеств преподавателя высшей школы и уровня его профессиональной компетентности, что обусловливает индивидуальный стиль работы педагога 5.

Организация процесса формирования готовности к профессиональной самореализации осуществлялась по следующим направлениям: определение целей, задач профессиональной самореализации и содержания профессиональной самореализации, составление личного плана работы над собой, организация контроля и самоконтроля за ходом и результатами профессиональной самореализации. Развитие педагога осуществлялось через использование диагностических карт, способствующих формированию у преподавателя представления о своей системе работы. Собранные материалы предоставили возможность самому педагогу объективно оценить свой предметно-методический уровень, профессиональную компетентность и эффективность собственной профессиональной деятельности.

Для выявления эффективности технологии формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России нами была проведена опытно-экспериментальная работа, которая велась в естественных условиях в три этапа, логически взаимосвязанных и подчиненных одной цели. В исследование были вовлечены преподаватели структурных подразделений высших учебных заведений, начальники кафедр, сотрудники учебного отдела и психологической службы в количестве 136 человек.

Методика экспериментальной проверки эффективности разработанной технологии, целью которой является реализация требований современного общества к педагогу как субъекту собственной профессиональнопедагогической деятельности, профессионалу, способному выявить перспективы своего профессионального роста, выстроить профессиональные цели и планы. Методика связана с определением показателей развитости основных компонентов готовности к профессиональной самореализации.

На основе анализа психолого-педагогической литературы, результатов опроса преподавательского состава были установлены показатели, которые не только представляют составную часть каждого из компонентов (мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного, рефлексивного), но и соответствуют проявлению существенных сторон данного качества личности преподавателя, а также способствуют достижению высшего уровня соответствующего компонента. Показатели развития готовности к профессиональной самореализации преподавателей позволяют оценить изменения, происходящие на всех этапах работы с педагогами, а также установить степень сформиро-ванности компонентов, составляющих структуру такой готовности.

Мотивационно-целевой компонент включает следующие показатели: наличие личностного смысла в педагогической деятельности; ответственность за принимаемые решения; восприятие значимости педагогической деятельности; требовательность к себе как к профессионалу; потребность в самопознании. Показателями когнитивного компонента являются: владение аналитическими навыками; наличие общих и специальных знаний; знание методов педагогических исследований; способность к организации самостоятельной познавательной деятельности. К показателям процессуально-деятельностного компонента относятся: наличие навыка самопроектирования профессиональной деятельности; наличие индивидуального стиля;

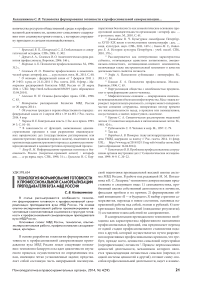

[Б Высший и Высокий в Средний в Низкий

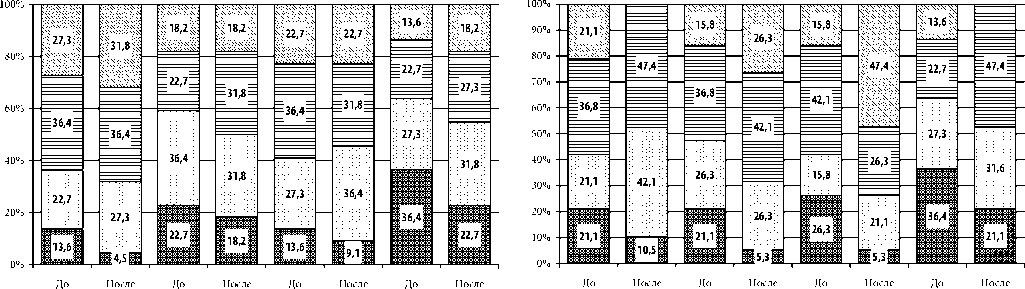

[в Высший □ Высокий в Средний В Низкий

Рис. 2. Сравнение распределения по уровням в экспериментальной группе до и после проведения эксперимента, %

Рис. 1. Сравнение распределения по уровням в контрольной группе до и после проведения эксперимента, % стремление к реализации себя в педагогической деятельности; умение выделять педагогические проблемы и пути их решения. Рефлексивный компонент готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России включает в себя следующие показатели: способность анализировать собственную педагогическую деятельность; наличие творческого подхода к профессиональной деятельности; адаптивность к меняющимся условиям; психологическую и эмоциональную стабильность личности педагога; критичность в отношении своих возможностей.

Степень готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России оценивается по таким критериям, как наличие: целенаправленности в действиях; комплекса знаний и умений, способствующих осмыслению сущности и специфики профессиональной деятельности; навыка самопроектиро-вания профессиональной деятельности; креативности в деятельности. В соответствии с критериями определены уровни сформированности готовности к профессиональной самореализации личности преподавателя высшей школы системы МВД России: низкий, средний, высокий, высший.

В процессе опытно-экспериментальной работы мы предположили, что если при формировании уровня готовности к профессиональной самореализации будет зафиксирована стабильная положительная динамика развитости компонентов в экспериментальной группе и при этом прирост качества в ней будет выше, чем в контрольной, то организованную нами работу можно считать эффективной.

Определение уровня сформированности компонентов готовности к профессиональной самореализации преподавателя высшей школы системы МВД России проводилось в начале и в конце опытноэкспериментальной работы, что способствовало на начальном этапе знакомству с педагогами, а на заключительном этапе — определению эффективности проведенной работы. В процессе опытно-экспериментальной работы по проверке технологии формирования готовности к профессиональной самореализации были со- ставлены контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, в первую входило 44, во вторую — 38 преподавателя. Группы были сопоставимыми по стажу педагогической деятельности, по степени занятости самообразовательной деятельностью.

Итоговый «замер» уровня сформированности готовности к профессиональной самореализации проводился в конце опытно-экспериментальной работы. Изменения после проведения формирующего эксперимента представлены на рис. 1, 2.

Сравнение данных диаграмм показывает, что в течение эксперимента уровень готовности к профессиональной самореализации существенно изменился в экспериментальной группе и незначительно — в контрольной. В КГ снизился показатель преподавателей, находящихся на низком уровне: мотивационно-целевой компонент составил 4,5% (13,6%), процессуальнодеятельностный — 22,7% (36,4%). В ЭГ показатель низкого уровня мотивационно-целевого и процессуальнодеятельностного отсутствует; изменились показатели мотивационно-целевого компонента: средний уровень 10,5% (21,1%), высокий — 42,1% (36,8%), высший — 47,4% (21,1%). В процессуально-деятельностном компоненте зафиксированы следующие изменения: средний уровень — 21,1% (27,3%), высокий уровень — 31,6% (22,7%), высший — 47,4% (13,6%). В рефлексивном компоненте отмечены показатели: низкий — 5,3% (21,1%), средний — 26,3% (26,3%), высокий — 42,1% (36,8%), высший — 26,3% (15,8%). Показатели когнитивного компонента следующие: низкий — 5,3% (26,3%), средний — 21,1% (15,8%), высокий — 26,3% (42,1%), высший — 47,4% (15,8%).

Анализируя итоги опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что в структуре готовности к профессиональной самореализации преподавателей высшей школы МВД России произошли качественные изменения. Мотивационно-целевой компонент структуры личности преподавателей изменился в процессе профессионально-педагогической деятельности. У испытуемых наблюдалась потребность в самореализации, реализации своего идеала. Педагоги осознавали не- обходимость получения новых знаний, информации, ее углубления и систематизации, что являлось, по нашему мнению, положительным моментом, повышающим впоследствии уровень профессионально-педагогической деятельности. Когнитивный компонент нашел свое отражение в результатах опытно-экспериментальной работы в том, что у преподавателей наблюдалась потребность в повышении собственных педагогических, психологических, методологических знаний; в креативном преобразовании собственной профессиональнопедагогической деятельности, привнесении в нее нового, нешаблонного, оригинального. Процессуальнодеятельностный компонент характеризовался тем, что испытуемые могли четко задавать цель собственной профессионально-педагогической деятельности и, констатируя у себя определенные затруднения, определять пути их устранения и преодоления. Особенности рефлексивного компонента проявлялись в полученных теоретических знаниях преподавателей; они переосмысливали педагогический опыт прошлого и настоящего, коллективного и личного; вытесняли в своем сознании прежние взгляды и представления. При этом возникала рефлексивная ситуация рождения новых проблем и активного поиска решения трудностей.

Подводя итоги опытно-экспериментальной работы, необходимо отметить следующее:

-

— преподаватели экспериментальной группы находятся на более высоком уровне сформированности готовности к профессиональной самореализации по результатам опытно-экспериментальной работы;

-

— сравнивая компоненты готовности к профессиональной самореализации, мы можем констатировать тот факт, что у преподавателей ЭГ в ходе экспериментальной работы наблюдался более высокий уровень развития мотивационно-целевого, когнитивного, процессуально-деятельностного компонентов, в то

время как у педагогов контрольной группы изменились показатели таких компонентов, как мотивационноцелевой и процессуально-деятельностный;

-

— разработанная нами технология эффективна в процессе формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России. Полученные положительные результаты обусловлены не только экспериментальными мероприятиями, но и всем образовательным процессом вуза МВД России.

В дальнейших исследованиях представляется важным обратить внимание на определение психологопедагогических механизмов, ответственных за управление профессионально-педагогической деятельностью; выявить содержание ценностно-смысловой сферы преподавателя вуза; определить особенности личностнопрофессионального развития; изучить профессионально важные качества педагога, которые могут стать критериями его профессиональной состоятельности. Перспективы нашего дальнейшего исследования мы связываем с решением этих и других проблем.

-

1 Управление развитием школы : пособие для руководителей образовательных учреждений / под ред. M. М. Поташника, B. C. Лазарева. М., 1995. 462 с.

-

2 Коростылева Л. А . Психология самореализации личности: основные сферы жизнедеятельности : дис. … д-ра пси-хол. наук. СПб., 2001. 398 с. ; Калашникова С. В. Профессиональная самореализация преподавателя вуза МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2009. № 3. С. 47–51.

-

3 Галажинский Э. В . Системная детерминация самореализации личности : автореф. дис. … д-ра психол. наук. Барнаул, 2002. 43 с.

-

4 Горлинский И. В. Педагогическая система непрерывного образования в учебных заведениях МВД России и пути ее развития. М., 1999. С. 31.

-

5 Давыдов В. П. Педагогика высшей школы МВД России : учебник / под ред. С. В. Кошелевой. СПб., 2003. 306 с.

Список литературы Технология формирования готовности к профессиональной самореализации преподавателя вуза МВД России

- Управление развитием школы: пособие для руководителей образовательных учреждений/под ред. M. М. Поташника, B. C. Лазарева. М., 1995. 462 с.

- Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: основные сферы жизнедеятельности: дис. … д-ра психол. наук. СПб., 2001. 398 с.

- Калашникова С. В. Профессиональная самореализация преподавателя вуза МВД России//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2009. № 3. С. 47-51.

- Галажинский Э. В. Системная детерминация самореализации личности: автореф. дис. … д-ра психол. наук. Барнаул, 2002. 43 с.

- Горлинский И. В. Педагогическая система непрерывного образования в учебных заведениях МВД России и пути ее развития. М., 1999. С. 31.

- Давыдов В. П. Педагогика высшей школы МВД России: учебник/под ред. С. В. Кошелевой. СПб., 2003. 306 с.