Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

Автор: Комраков Евгений Станиславович, Курсакова Александра Владимировна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 1 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются важнейшие характеристики современного профессионального образования, ставится проблема развития компетенций в рамках образовательного процесса, рассматриваются актуальные аспекты процесса проектирования учебных занятий, направленных на развитие профессиональных компетенций. В статье предлагаются подход к проектированию образовательного процесса как последовательности взаимосвязанных этапов и рекомендации преподавателям-проектировщикам по каждому из этапов процесса проектирования.

Компетенции, профессиональные стандарты, образовательный процесс, проектирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14240098

IDR: 14240098 | УДК: 378.14 | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-1-31-39

Текст научной статьи Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

Е.С. Комраков, А.В. Курсакова

Современная система профессионального образования претерпела в последние годы значительные изменения. Наиболее значимым из них является переориентация на компетентностный подход. Профессиональная пригодность выпускника определяется сегодня не объемом накопленных знаний, а качеством развитых в процессе обучения компетенций. Компетенция в свою очередь тесно связана со способностью выпускника эффективно решать различного рода социально-профессиональные задачи [1; 3]. Соответственно, помимо профессиональных знаний и умений, выпускник современного вуза должен обладать рядом надпредметных умений и навыков, обладать развитым критическим мышлением, должен быть способным к постоянному саморазвитию, уметь взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми. Для того, чтобы быть актуальным в своей профессии, выпускнику необходимо уметь самостоятельно обновлять свои знания, быть готовым к непрерывному самообразованию и повышению своей квалификации, уметь ориентироваться в непрерывно обновляемом потоке информации.

Переход к компетентностному подходу в образовании предполагает пересмотр образовательного процесса, сложившегося за многие годы в системе профессионального образования [2; 8]. Невозможно развивать компетенции традиционными для высшей школы методами. Развитие компетенций предполагает изменение типа деятельности обучающихся в образовательном процессе, активное участие самих обучающихся как субъектов процесса приобретения и развития компетенций.

Образовательная среда в этих условиях претерпевает значительные изменения, затрагивающие как содержание, так и способы организации учебной деятельности и измерения образовательных результатов. Компетентностный подход, лежащий в основе современного профессионального образования, тесно связан с идеями деятельностного, проблемного, личностно-ориентированного, развивающего, контекстного подходов в образовании [9]. В соответствии с этими подходами образовательный процесс должен обладать следующими чертами:

-

1) постановкой образовательных целей на основе анализа требуемых компетенций будущих специалистов;

-

2) содержанием образования как дидактически адаптированным социальным опытом решения профессиональных, мировоззренческих, нравственных и иных проблем;

-

3) оценкой образовательных результатов не с точки зрения усвоенного объема знаний, а с точки зрения способности применять эти знания для решения практикозначимых задач;

-

4) смыслом организации образовательного процесса – созданием условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения различных проблем, составляющих содержание образования.

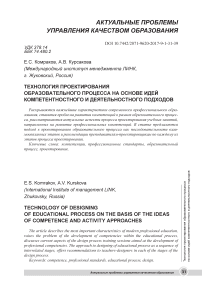

Важнейшей характеристикой современного профессионального образования должно стать единство изменений в содержательной и процессуальной составляющих. Только такой подход сможет дать новый образовательный результат, который сегодня понимается как совокупность профессиональных предметных, надпредметных и личностных компетенций специалиста (рис. 1).

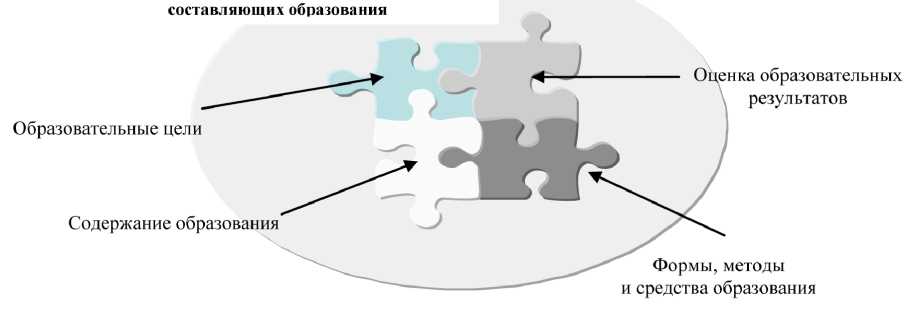

Таким образом, процесс проектирования представляет собой некую последовательность этапов (шагов), которые необходимо осуществить для построения качественного образовательного процесса, соответствующего требованиям компетентностного подхода (рис. 2) [4; 6]:

-

1. Анализ профессиональных и образовательных стандартов.

-

2. Проектирование образовательных целей в терминах образовательных результатов.

-

3. Отбор и структурирование содержания образования.

-

4. Проектирование процесса достижения целей: выбор оргформ, методов и средств, позволяющих достичь поставленных целей.

-

5. Проектирование системы оценочных средств, с помощью которой будет осуществляться промежуточный и итоговый контроль достижения образовательных результатов.

Единство содержательной и процессуальной

Рисунок 1. Составляющие образовательного процесса

Важно отметить, что постоянные изменения в профессиональной среде предопределяют необходимость постоянного сопоставления итоговых результатов обучения и требуемых компетентных ха- рактеристик специалистов, корректировку образовательного процесса в соответствии с происходящими изменениями, что придает процессу проектирования итерационный характер.

Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

Рисунок 2. Последовательность шагов проектирования образовательного процесса

Рассмотрим данные этапы более детально.

Анализ профессиональных и образовательных стандартов и проектирование образовательных целей

Основой для построения всего учебного процесса являются образовательные цели. От четкости и корректности образовательных целей напрямую зависят все компоненты учебного процесса. Этот ключевой элемент, вместе с тем, является наиболее сложным. Процесс построения иерархии образовательных целей начинается, безусловно, с анализа итоговых характеристик, изложенных в стандартах. Необходимо отметить, что речь здесь идет не только об образовательных стандартах (ФГОСах), но и о профессиональных стандартах, которые существуют или находятся в стадии активной доработки практически для всех сфер общественной деятельности.

Представленные в стандартах компетенции должны быть конкретизированы до уровня отдельных дисциплин. Необ- ходимо произвести декомпозицию этих компетенций, подумать, какая компетенция и в какой мере может быть развита у будущего специалиста посредством обучения в рамках конкретной дисциплины (модуля). И только после этого приступать к формулировке образовательных целей и задач.

Необходимо помнить при этом несколько правил. Во-первых, цели должны быть сформулированы в терминах ожидаемых образовательных результатов. В них должны «просматриваться» ожидаемые приращения в компетентности обучающихся, т.е. приращения в знаниях, умениях, навыках, способностях и личностных качествах. Для этого удобно воспользоваться таким инструментом, как четырехуровневая модель развития компетентности, которую можно назвать «лестницей компетентности» [5; 9]. Эта модель позволяет четко сформулировать цели по всем четырем уровням развития: от знать – к уметь – владеть и быть (рис. 3).

|

СПОСОБНОСТИ |

ЦЕННОСТИ Установки Позиции Роли |

||

|

Предметные УМЕНИЯн |

(обобщенные ууц>» компетенции |

||

|

НИВЫКИ, конкретные УУД |

|||

|

ЗНАНИЯ |

Владеть |

Быть |

|

|

Уметь |

|||

|

Знать Знакомство и понимание теорий |

Применение теорий для решения предметных стандартных задач |

Применение универсальных способов деятельности для решения проблем |

Субъектом учебной Деятельности Уметь учиться |

Е.С. Комраков, А.В. Курсакова

Рисунок 3. Четырехуровневая модель развития компетентности (лестница компетентности)

Цели должны фиксировать уровни развития компетентности обучающегося. В соответствии с компетентностным подходом цели должны формулироваться, включая уровни «владеть» и «быть», отражать способность обучающегося применять изученный инструментарий для решения учебно-профессиональных проблемных ситуаций, быть ориентированы на формирование компетентности при решении социально-профессиональных проблем [9].

Во-вторых, цели должны соответствовать правилу SMART. Это принцип, по которому можно определить, насколь- ко корректно определены цели. Согласно принципу SMART цели должны быть: 1) конкретными (specific);

-

2) измеримыми (measurable);

-

3) достижимыми (attainable);

-

4) значимыми (relevant);

-

5) соотносимыми с конкретным сроком (time-bounded).

Формулировка целей по принципу SMART позволит сделать образовательные цели удобным инструментом для проектирования всего образовательного процесса. Они будут являться своего рода каркасом для дальнейшего выбора необходимого содержания, определения адекватных оргформ, методов и средств обучения, а также позволят корректно спроектировать систему оценочных средств для проверки их достижения.

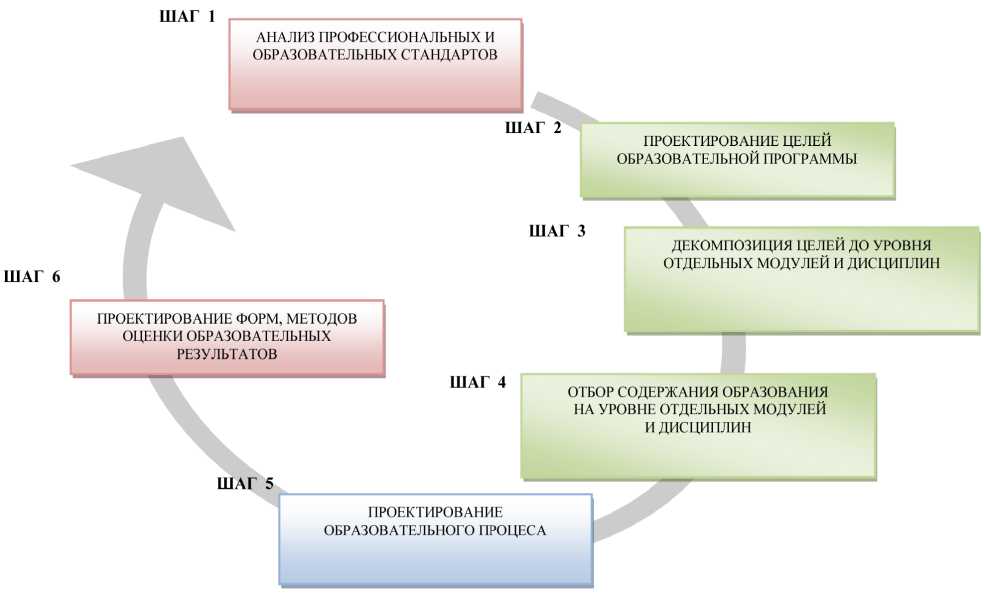

Содержание образования

С точки зрения компетентностного подхода, современное содержание об-

Рисунок 4. Знания как инструмент для решения профессиональных задач

Такой подход видится весьма продуктивным в силу того, что информация сегодня устаревает достаточно быстро и ее обновление происходит стремительными темпами. Акцент при отборе и построении содержания образования на предметных и метапредметных способах организации деятельности позволяет минимизировать риски, связанные с тем, что выходящие из стен профессионального образовательного учреждения специалисты будут обладать устаревшими, уже неактуальными знаниями.

Проектирование процесса достижения целей

Следующим шагом в проектировании образовательного процесса является разования должно отражать не только объем теоретических знаний, но и совокупность способов деятельности обучающегося, обеспечивающих его способность решать социально-профессиональные задачи [5]. При таком подходе знания как таковые становятся средством, которое обучающийся использует для решения определенного класса задач. Это принципиальным образом меняет способ обучения, требует от обучающегося активного участия в образовательном процессе, приучает его анализировать ситуации, самостоятельно искать необходимый теоретический материал, подбирать нужный инструментарий для решения проблемных ситуаций, развивает рефлексивные способности и способность ориентироваться в большом массиве информации (рис. 4).

определение необходимого набора орг-форм, в рамках которых будет проходить процесс обучения. Выбор оргформ зависит от целого ряда факторов, в числе которых основными являются:

-

1) форма обучения (дневная форма, заочная форма, дистанционная форма, смешанная форма (blanded ltarning) и т.д.);

-

2) возможности вуза (например, в сфере организации электронного обучения, доступа к различным образовательным ресурсам и т.д.);

-

3) возможности педагогов, работающих в вузе;

-

4) потребности и возможности обучающихся;

Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

Е.С. Комраков, А.В. Курсакова

Этот перечень факторов не является исчерпывающим и может быть дополнен в каждом конкретном случае.

Однако при всем многообразии вариантов, необходимо найти основание для адекватного выбора необходимых и достаточных оргформ учебной деятельности. Несмотря на разницу в реализуемых формах обучения, сам образовательный процесс целесообразно выстраивать в соответствии с тремя основными его функциями: функцией обучения, функцией социализации, функцией развития.

В соответствии с этим образовательный процесс может быть представлен в виде организационных форм, структурированных по трем ключевым составляющим учебного процесса [10]:

-

1. Основной процесс. Формы организации образовательной деятельности: установочные семинары, индивидуальная самостоятельная работа с учебными материалами, активные групповые занятия (тьюториалы), лекции и семинарские занятия, вебинары, промежуточные и итоговые контрольные задания и т.д.

-

2. Поддерживающий процесс . Формы организации интеллектуально-об

-

3. Развивающий процесс . Формы организации: исследовательские проекты, выступление на конференциях, публикации статей, участие в инновационных проектах, участие в различного рода ассоциациях, профессиональных сообществах.

разовательной среды по активному обмену социальным и учебно-профессиональным опытом: практики, группы самоподдержки, клубы, группы по интересам.

Взяв за основу подобное распределение оргформ с учетом особенностей конкретного образовательного учреждения, его возможностей и квалификации педагогов, можно спроектировать необходимый и достаточный перечень оргформ, которые будут использованы в образовательном процессе.

Проектирование процесса обучения

При проектировании необходимо следовать нескольким базовым принципам – правилам, которые позволят сделать образовательный процесс ориентированным на развитие компетентности обучающегося [4; 7]:

-

1) Проектирование должно иметь сквозной характер, т.е. нельзя проектировать отдельное учебное занятие в отрыве от всего учебного процесса в рамках конкретной дисциплины. Этот принцип необходимо учитывать с самого начала, на этапе проектирования образовательных целей дисциплины. Учебные цели дисциплины должны быть конкретизированы до уровней модулей и отдельных учебных занятий. Необходимо помнить о том, что цели являются тем каркасом учебного процесса, на котором выстраивается вся учебная деятельность.

-

2) Проектировать нужно модулями. При проектировании образовательного процесса по отдельному предмету, удобно разбить его на несколько взаимосвязанных блоков (модулей). По сути дела, модуль – это завершенный цикл деятельности обучающихся. Причем это не только блок учебного материала, но и полный цикл деятельности обучающегося по развитию компетентности. В каждый модуль должны быть включены содержание и виды деятельности обучающегося, обеспечивающие шаг в его развитии в соответствии со шкалой целей – «знать», «уметь», «владеть», «быть».

-

3) Процесс обучения внутри каждого этапа целесообразно выстраивать как последовательность взаимосвязан

ных и сменяющих друг друга этапов совместной деятельности (сюжетов), иллюстрирующих те профессиональные ситуации и задачи, с которыми столкнется выпускник в профессиональной среде. Это удобно сделать с помощью системы учебных заданий, иллюстрирующих те или иные профессиональные ситуации.

-

4) Необходимо обеспечить субъект-субъектный характер взаимоотношений между обучающими и обучающимися. Обучающийся должен быть активным участником всего образовательного процесса.

-

5) Нужно проектировать события. Это принцип, согласно которому каждое учебное занятие должно являться событием в жизни обучающегося, оставлять эмоциональный положительный заряд, способствовать появлению ощущения значимости того, что было сделано, пережито на занятии.

Выбор адекватных образовательному процессу методов обучения следует осуществлять в соответствии с теми типами заданий, которые будут предложены обучающимся. При этом предпочтение следует отдавать активным методам обучения, позволяющим максимально вовлечь обучающихся в учебный процесс, сделать его субъектом учебной деятельности.

Проектирование системы оценочных средств

Система оценочных средств должна иметь многоуровневый характер и содержать задания в соответствии с четырьмя уровнями развития компетентности специалиста:

-

1. Уровень «знать» - задания для проведения текущего контроля, направленные на понимание и воспроизведение изученного. Примером таких заданий могут быть различного рода тесты, задания для самопроверки, позволяющие оценить знаниевую составляющую учебного процесса.

-

2. Уровень «уметь» - задания на применение изученного инструментария в типовых ситуациях. Примером такого рода заданий могут быть учебные ситуации, имеющие своей целью отработку умений применять изученный инструмент. К этой группе заданий могут быть отнесены также задания,

-

3. Уровень «владеть» - задания в виде проблемных ситуаций, требующих самостоятельного осознанного аргументированного выбора нужного инструментария и его применения. Такого рода задания должны представлять собой учебно-профессиональные ситуации, имеющие проблемный практико-ориентированный характер. Ситуация не должна иметь однозначного решения и должна позволять обучающемуся самостоятельно принимать решение относительно используемого для ее решения инструментария. Такие задания могут быть использованы как в процессе изучения, так и при завершении модуля для оценки степени развития у обучающегося компетенции, связанной с решением определенного класса профессиональных задач.

-

4. Уровень «быть» - это проектно-творческие задания, имеющие комплексный исследовательский характер, которые уместно использовать по итогам прохождения обучающимся полного цикла (или даже нескольких циклов) деятельности. Здесь же важно предлагать обучающимся рефлексивные задания, позволяющие им оценить собственные приращения в компетентности, осознать затруднения, с которыми они сталкиваются в учебном процессе, построить зону своего ближайшего развития. Такие задания позволяют оценить степень достижения образовательных целей в рамках всего предмета и, соответственно, степень развития компетенций, закрепленных за данным предметом. Задания уровня «быть» целесообразно использовать в качестве итоговой аттестации по предмету, хотя элементы подобных заданий должны пронизывать всю траекторию развития обучающихся.

предполагающие оценку, самопроверку, рецензирование чужой работы.

Каждое из предлагаемых обучающимся заданий должно быть связано с

Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

Е.С. Комраков, А.В. Курсакова

теми целями и ожидаемыми образовательными результатами, которые необходимо достичь, с теми компетенциями, которые необходимо развивать. Проектируя задания внутри каждого модуля также целесообразно соотносить их с системой оргформ, посредством которых организовано обучение. Система заданий и система оргформ должны быть соотнесены и согласованы друг с другом.

Подводя итоги выше сказанного, можно отметить следующее:

-

1. Квалификация специалистов, окончивших высшее образовательное учреждение, должна соответствовать уровню компетентности, востребованному в профессиональной среде, что ведет за собой перестройку всего образовательного процесса.

-

2. Реализация идей компетентностного подхода затрагивает все стороны образовательного процесса – от целей и содержания образования до изменения форм, методов, средств обучения и оценки образовательных результатов.

-

3. Результаты образования на каждом этапе должны оцениваться не с точки зрения объема усвоенных знаний, а с точки зрения развития способностей самостоятельно решать соответствующие типы задач, осуществлять ту или иную деятельность.

-

4. Проектирование образовательно

го процесса - есть процесс непрерывный. Невозможно раз и навсегда спроектировать тот или иной курс, программу. Современные реалии требуют постоянного обновления образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных и образовательных стандартов.

Список литературы Технология проектирования образовательного процесса на основе идей компетентностного и деятельностного подходов

- Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании //Интернет-журнал «Эйдос». -2005. -Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm

- Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции. -М.: Логос, 2009. -336 с.

- Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр./под ред. А.В. Хуторского. -М.: Научновнедренческое предприятие ИНЭК, 2007. -327 с.

- Комраков Е.С., Чернявская А.Г. Технология проектирования различных форм совместной деятельности: учебное пособие. -Жуковский: МИМ ЛИНК, 2011. -27 с.

- Курсакова А.В. Проблема достраивания учебных материалов с учетом требований к компетентностным характеристикам специалистов в среде открытого дистанционного профессионального образования (ОДПО)//Вестник Самарского государственного экономического университета. -2007. -№3. С. 168-171.

- Курсакова А.В. Технология проектирования учебно-методических комплексов в системе открытого дистанционного профессионального образования: автореф. дисс. … к.п.н. Москва, 2007. -19 с.

- Курсакова А.В., Теслинов А.Г. Хорошие учебники для взрослых: как помочь развитию компетенций: для разработчиков учеб. материалов в системе дополнительного профессионального образования. -Жуковский: МИМ ЛИНК, 2014. -192 с.

- Новиков А.М. Основания педагогики: пособие для авторов учебников и преподавателей. -М.: Эгвес, 2010. -208 с.

- Чернявская А.Г. Деятельностный подход в обучении взрослых: инструментарий успешного тьютора: учебное пособие. -М.: Издатель Мархотин П.Ю., 2013. -200 с.

- Щенников С.А. Открытое дистанционное образование. -М.: Наука, 2002. -527 с.

- Bermus A.G. Problems and prospects for the implementation of the competence approach in education//Internet magazine «Eidos», 2005. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm

- Verbitsky A.A., Larionov O.G. Personal and competent approach in education: problems of integration. Moscow, Logos, 2009. 336 p.

- Competence in Education: Design experience: a collection of research papers/ed. AV Khutorskoy. Moscow, nauchno-vnedrencheskoe-predpriyatie INEC, 2007. 327 p.

- Komrakov E.S., Chernjavskaja A.G. Technology of designing of various forms of joint activities: tutorial. Zhukovsky, MIM LINK, 2011. 27 p.

- Kursakova AV The problem of lling-learning materials to meet the requirements for competency performance experts in the environment, open and distance vocational training (ODPO)//Vestnik Samara State University of Economics. 2007. № 3. P. 168-171.

- Kursakova A.V. Technology of designing teaching methods in system of open remote vocational training. Doct. Diss. 2007. 19 p.

- Kursakova A.V. Teslinov A.G. Good books for adults: how to help the development of competence: textbook for developers of materials in system of additional vocational training. Zhukovsky, MIM LINK, 2014. 192 p.

- Novikov A.M. Pedagogy Grounds: A Handbook for the authors of textbooks and teachers. Moscow, Egves, 2010. 208 p.

- Chernjavskaja A.G. Activity approach in adult education: a successful tool tutor: a tutorial. Moscow, Publisher Marhotin P.Y., 2013. 200 p.

- Shennikov S.A. Open Distance Education. Moscow, Nauka, 2002. 527 p.