Текст методической записки -модель коммуникативного взаимодействия в институционально-ориентированном общении

Автор: Герасимова Светлана Анатольевна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Прикладная лингвистика и лексикография

Статья в выпуске: 1 т.10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается вопрос об учебно-дидактическом дискурсе как одном из видов педагогического дискурса. Учебно-дидактический дискурс репрезентируется особыми «дидактическими текстами» (методическая записка, в том числе). Для лучшего понимания коммуникативного процесса используется метод моделирования -воспроизведение характеристик одного объекта с помощью другого. Каждая из моделей, построенная в рамках современной антропоцентрической парадигмы представляет закономерности процесса коммуникации и его структуру, выявляемые в процессе использования языка.

Учебно-дидактический дискурс, дидактический текст, методическая записка, модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147153853

IDR: 147153853 | УДК: 821.161.1-1

Текст научной статьи Текст методической записки -модель коммуникативного взаимодействия в институционально-ориентированном общении

1Рассматривая учебно-дидактический дискурс как один из видов педагогического дискурса, мы опираемся на теорию М. Фуко, где природа человеческой деятельности трактуется как совокупность дискурсивных практик [1]. Учебнодидактический дискурс репрезентируется, на наш взгляд, особыми «дидактическими текстами» (методическая записка, в том числе), принадлежащими к «аппарату ориентировки» учебного издания, которые «обеспечивают целенаправленную ориентацию читателя в содержании и структуре учебной книги» [2, с. 39].В связи с этим существует возможность создания комплексной модели дискур- сивного анализа методической записки к учебным издания по иностранному языку.

2 Для лучшего понимания коммуникативного процесса ученые пользуются методом моделирования – воспроизведением характеристик одного объекта с помощью другого. В науке этот метод переживает период популярности и востребованности в связи с универсальностью инструментальных возможностей моделирования. Каждая из моделей, построенная в рамках современной антропоцентрической парадигмы, может представлять закономерности процесса коммуникации и его структуру, выявляемые в процессе использования

языка. Особый интерес ученых в сфере коммуникативной практики проявляется в стремлении построить и описать универсальные модели коммуникативного взаимодействия с использованием различных инструментальных технологий.

Анализ теоретической литературы по проблеме моделирования в коммуникации показывает, что доминирующими являются структурные модели коммуникации, большинство из которых было создано в ХХ веке и остаются востребованными по настоящее время. Так, Р.О. Якобсоном была предложена функциональная модель речевой коммуникации, которую плодотворно заимствовали и углубили для описания коммуникативных процессов современная социолингвистика, прагмалингвисти-ка, теория коммуникации, социология коммуникации и другие науки [3, с. 193–230]. В модель включены адресант (=отправитель), направляющий адресату (=получатель) сообщение, которое представлено с помощью кода.

В последние годы в современной лингвистике предпринимаются активные попытки конструирования моделей различных дискурсивных практик . Так, моделированию подвергаются различные аспекты языка и речевой деятельности. В частности, интересной представляется разработанная Т.А. Ширяевой когнитивная модель делового дискурса , отражающая модель речевого поведения, необходимым компонентом которого является текст как область взаимодействия в речевом общении и когнитивная модель участников коммуникации (адресанта и адресата) [4, с. 217–220].

Интересными представляются концепции моделирования коммуникативного процесса в педагогической коммуникации. Так, М.Ю. Олешков [5] в своем исследовании предложил модель дидактической коммуникации как концептуального средства, направленного на объяснение коммуникативного процесса, формы которого зависят от числа участников, целей общения, используемого канала, стратегий и др. Разработанная многокомпонентная обощенная модель прямоакционального дидактического дискурса включает 21 параметр, где интенция адресанта воплощается в моделируемом типе коммуникативного взаимодействия на уровне реализуемой структуры конкретного дискурса [5, с. 142–146].

Такая дробная модель, применимая к образовательной среде урока, включает существенные характеристики дидактического дискурса, но делает этот конструкт трудным, на наш взгляд, для верификации при дистантной коммуникации, которая получает все большее распространение в современной образовательной практике. Однако с точки зрения реализации предложенной модели в учебно-дидактическом дискурсе важным, с нашей точки зрения, представляется ее лингвопрагматический аспект, при котором модель выступает «как инструмент, ориентированный в первую очередь на управление моделируемым процессом» [6, с. 126].

Интерактивную модель обучающей коммуникации из трех ступеней предлагает Н.А. Комина [7, с. 21–26]. Данная модель интересна тем, что она разработана применительно к обучающей интеракции в сфере иностранных языков. Первая ступень модели отражает собственно дидактическую часть модели обучающего воздействия при решении методических и педагогических задач. Вторая ступень представляет базовую ситуацию учебного общения, где представлены участники педагогической коммуникации и средства обучения, способствующие обратной связи педагога и обучаемого. Однако представляется затруднительным понять, что представляет собой третья ступень предлагаемой трехчастной модели, которая определяется автором так: «Третья ступень сама по себе может также представлять уровень взаи-мозависимостей и взаимовлияния компонентов общей модели друг на друга» [7, с. 23]. Вместе с тем отметим, что предлагаемая модель отражает педагогический дискурсивный процесс в его интерактивном (деятельностном) взаимодействии между участниками учебного общения, продуктом которого является учебный дискурс. Деятельностное начало в анализируемой модели закономерно, поскольку такой учебный предмет, как иностранный язык , имеет в качестве ведущего компонента именно «способы деятельности», а не «основы науки» (как, например, биология, химия, история) [9, с. 58].

Модель учебно-педагогической коммуникативной ситуации разработана А.Р. Габидуллиной [9, с. 43–58]. Для нас значимым представляется утверждение лингвиста о том, что каждому типу дискурса соответствует определенная модель коммуникативной ситуации. Предлагается 10 компонентов, задающих параметры учебнопедагогической коммуникативной ситуации:

-

• сфера коммуникации;

-

• цель, от которой зависят стратегии и тактики участников учебно-педагогической деятельности;

-

• коммуниканты (адресант и адресат);

-

• тема учебного занятия;

-

• обстоятельства общения (место и время коммуникации);

-

• код – язык учебной терминосферы;

-

• канал и форма коммуникации, представленные различными текстами – устными или письменными; линейными или нелинейными (гипертекст);

-

• событие, определяющее тип, структуру дискурса и выбор речевого жанра;

-

• эффективность [9, с. 47–48].

Прокомментируем значимость ряда параметров, приведенных в данной модели, в том числе в ракурсе изучаемого нами учебно-дидактического дискурса. Важной представляется цель, которую по-разному ставят адресант (педагог) и адресат (обучаемый). Если для педагога важным представляется точное, системное и доступное в соответствии с возрастом обучаемого изложение учебного материала, минимизированного в соответствии с учебной программой, то цель адресата состоит в декодировании учебного издания и создании собственного речевого продукта.

Обстоятельства общения (хронотоп) являются значимым параметром в педагогической ситуации. При прямоакциональном общении местом общения может выступать учебная аудитория, класс и т.п., а время общения ограничено длительностью урока, лекции, семинарского занятия и т. д. При непрямой коммуникации опосредованного характера (через СМИ, Интернет, письменный текст) для коммуникативных возможностей общающихся отсутствуют жесткие пространственновременные параметры.

Методическая записка входит в аппарат ориентировки учебного издания, информационная структура которого также может строиться по определенной модели. Уточним, что в книговедении учебная книга рассматривается «как особая научная категория» [2, с. 4].

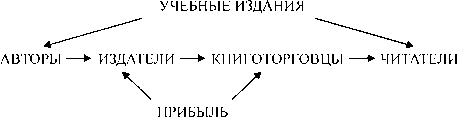

Представим модель информационной структуры, связанной с книгоиздательским производством и распределением книги (рис. 1).

Рис. 1. Модель информационной структуры

Как видно из схемы, книжная продукция и печатная речь становятся товаром, издатели и книготорговцы формируются как особая социальная группа по отношению к речи. На книжном рынке учебная книга занимает важное место, при этом издательствам важна рентабельность учебной продукции. Они заинтересованы предлагать педагогической общественности, учебным заведениям, а также потенциальным учащимся, их родителям свою продукцию. Издательства, выпускающие учебную литературу в связи с запросами реальной практики, осуществляют так называемый пул-маркетинг , направленный на реального потребителя, конечного пользователя издаваемой продукции.

Ученые рассматривают возможность создания компактной коммуникативной модели применительно к учебным изданиям. Учебное издание (учебник, учебное пособие и т. п.) рассматривается как ведущий жанр специализированной дидактики [10, с. 76], поскольку в любой предметной области специалисту и пользователю учебной книги важно опираться на эффективную специализированную книгу для обучения. Участвуя в трансляции куль- туры, учебное издание вписывается, на наш взгляд, в следующую коммуникативную модель дидактической системы, разработанную нами на основе рассуждений В.В. Учёновой и С.А. Шомо-вой [10, с. 90–91]:

тип культуры → дидактическая система → → дидактический текст

Исходным элементом модели является тип культуры, в рамках которого интересным и важным представляется анализ двух моделей коммуникации в системе культуры, проведенный Ю.М. Лотманом. Ученый выделил два типа культуры, отметив, что первый тип культуры , ориентирован на чужой готовый опыт , при котором культура есть сумма сообщений, которыми обмениваются различные участники общения. В данном случае происходит быстрый прирост знаний за счет постоянного количественного прироста текстов. В такой ситуации можно говорить о так называемом традиционном обучении, где имеет место социальная и интеллектуальная пассивность обучаемого, а процесс коммуникации строится по линейной модели, где отсутствует обратная связь.

Этот тип культуры, к сожалению, долгое время преобладал в отечественной лингводидактике, что, по справедливому замечанию Ю.М. Лотмана, вело и до сих пор зачастую ведет «к умственному потребительству». При такой ситуации происходит «резкое разделение общества на передающих и принимающих» и, как следствие, ориентация культуры лишь на «получение информации извне» [11]. Такой тип культуры строится на передаче информации в готовом виде, при этом педагог и учебный текст поставлены в «нормативноавторитарную позицию» [10, с. 91].

Другой тип культуры , согласно Ю.М. Лотману, представляет собой «автокоммуникацию», при которой информация, отправляемая социумом самому себе, постоянно возрастает в объеме. Такие динамические процессы в образовательной практике, в том числе и иноязычном образовании, несомненно ориентированы, на наш взгляд, на изменение способов деятельности, постановку адресата не в позицию простого потребителя информации, но соучастника педагогического процесса.

Вторая составляющая в приведенной выше модели обозначена нами так: дидактическая система как тип обучения . Согласимся с мнением авторитетных специалистов по дидактике, что при доминировании первого типа культуры дидактическая система строится на «сообщающем обучении», когда информация «передается в готовой, удобной для усвоения форме», зачастую «в ущерб иным типам обучения, в том числе поисковопроблемным» [12, с. 72–73]. Но при доминировании поисково-проблемного типа обучения в рамках второго типа культуры ведущая роль отводится опережающей, развивающей дидактической системе [12, с. 72; курсив наш. – С.Г.].

Оглавление → Предисловие / Методическая записка → Основной текст →

II Индексный указатель

→ Источники информации → Приложение

Рис. 2. Дидактическая модель учебника

Третий элемент приведенной коммуникативной модели – дидактический текст – значим, поскольку имеет свою специфику в соответствии с целевыми ориентирами в обучении. Это будет учебное издание, которое, по мнению большинства исследователей проблемы учебной книги, имеет двойственную природу в силу двойственности цели: такое издание выступает как носитель содержания образования и как средство организации учебного процесса (= инструмент образовательной деятельности).

Значимым в рамках обозначенной выше модели является, на наш взгляд, обращение современных дидактов к « стратификационной модели » дидактического текста , представленного «учебником фиксированного формата». Исходя из того, что структура и содержание учебных материалов должны быть ориентированы на развитие ключевых компетенций, подчеркивается, что «учебник в новых условиях становится основным инструментом управления учебной деятельностью учащихся» [13: 53–54]. При этом «аппарат ориентировки» и «аппарат организации усвоения учебной информации» может совмещаться, по нашему мнению, в таком дидактическом тексте, как методическая записка.

Дидактическая модель учебника фиксированного формата представляет важную часть во втором блоке, ее можно определить как стратифицированную , где присутствуют два яруса (рис. 2).

В данной модели мы выделили обязательные элементы модели, где ведущую роль в организации управления учебной деятельностью будет играть блок, в котором представлен компонент Предисловие / Методическая записка , включающий «элементы предметного введения и информационно-методического сопровождения, раскрывающего способы работы» с учебным изданием. Кроме того, в этом дидактическом тексте могут быть «описаны ожидаемые результаты освоения материала учебника в терминах компетентности» [13, с. 55]. Курсивом выделен вариативный блок «аппарата ориентировки», который не всегда представлен в учебных изданиях.

Рассмотрим структуру построения методической записки как дискурсивного жанра инструктирующего характера, представленного в книжной письменной речи, где наблюдается совокупность и определенное наличие инвариантных рубрик:

-

> заголовок;

-

> адресация;

-

> цели;

-

> структура учебного издания;

-

> основная часть, раскрывающая методические этапы работы над текстом;

-

> валоризация учебного издания;

-

> подпись автора методической записки.

Уточним, что ригидность модели такого жанра проявляется в том, что внутри текстового целого представлены фрагменты с соответствующей формой тематического развертывания. В представленную модель вписываются все методические записки. При этом вариативность реализации названных фрагментов связана с конкретными коммуникативно-прагматическими интенциями автора текста, с особенностями той сферы коммуникации, в которой методическая записка функционирует.

Таким образом, дискурс в целом, и учебнодидактический дискурс в частности, представляет собой социально определенную модель коммуникативного взаимодействия, необходимым компонентом которого является текст (методической записки, в нашем случае) как область взаимодействия в институционально-ориентированном общении. Проанализированные модели показывают эффективность исследования дидактического вербального взаимодействия методом моделирования, когда в рамках образовательной коммуникативной среды выявляются постоянные (коммуниканты) и вариативные (цель, стратегии, хронотоп) компоненты модели.

Список литературы Текст методической записки -модель коммуникативного взаимодействия в институционально-ориентированном общении

- Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук/М. Фуко; пер. с фр. В.П. Вагина, Н.С. Автономовой. -СПб.: A-cad, 1994. -406 с.

- Афанасьев, А.Д. Становление и развитие системы учебного книгоиздания для высшей школы (вторая половина 1950-х -начало 1990-х гг.)/А.Д. Афанасьев: автореф. дис.. д-ра ист. наук. -М., 2009. -47 с.

- Якобсон, Р.О. Лингвистика и поэтика/Р.О. Якобсон//Структурализм: «за» и «против»: сб. ст. -М.: Прогресс, 1975. -С. 193-230.

- Ширяева, Т.А. Когнитивная модель делового дискурса: моногр./Т.А. Ширяева. -Пятигорск: ПГЛУ, 2006. -256 с.

- Олешков, М.Ю. Моделирование коммуникативного процесса (на материале устных дидактических текстов): моногр./М.Ю. Олешков. -Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. академия, 2007. -336 с.

- Основы теории коммуникации/под ред. проф. М.А. Василика. -М.: Гардарики, 2003. -615 с.

- Комина, Н.А. Дискурсивная модель педагогической коммуникации: моногр./Н.А. Комина. -Тверь: Научная книга, 2009. -128 с.

- Современная учебная книга: материалы науч.-практ. конф./науч. ред. Г.А. Бордовский. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. -179 с.

- Габидуллина, А.Р. Учебно-педагогический дискурс: моногр./А.Р. Габидуллина. -Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2009. -292 с.

- Учёнова, В.В. Полифония текстов в культуре/В.В. Учёнова, С.А. Шомова. -М.: Омега-Л; ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. -392 с.

- Лотман, Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры//Ю.М. Лотман. Статьи по семиотике и топологии культуры -http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/0php (дата обращения: 12.03.2012).

- Педагогический словарь: учеб. пособие/В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и др.; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. -М.: Издат. центр «Академия», 2008. -352 с.

- Баранова, Е.В. Стратифицированная модель учебника фиксированного формата/Е.В. Баранова, И.В. Симонова//Современная учебная книга: материалы науч.-практ. конф./науч. ред. Г.А. Бордовский. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. -С. 52-68.