Темпоральные характеристики звучащего художественного текста

Бесплатный доступ

Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть характеристики длительности и темпа в связной подготовленной речи на основе проведенного экспериментального исследования. Темпоральные характеристики рассматриваются как универсальное свойство речи и необходимое условие для реализации и восприятия любых речевых единиц и как интегральное средство интонационного оформления речи. В первой части статьи дается краткий обзор литературы, рассматриваются методы исследования изучаемых характеристик. Во второй части приводятся результаты экспериментального исследования, проведенного автором статьи на материале американского варианта английского языка. Исследование позволило получить данные о темпоральных характеристиках звучащего художественного текста и сравнить их с имеющимися в литературе данными, установить процент отклонений темпа в сторону замедления/убыстрения, установить корреляцию изменения темпа и семантики текста, подтвердить влияние эмоционального состояния говорящего на темповые характеристики речи говорящего.

Длительность, темп, скорость произнесения, звучащий текст, интонация

Короткий адрес: https://sciup.org/148317661

IDR: 148317661 | УДК: 81''34

Текст научной статьи Темпоральные характеристики звучащего художественного текста

Изучение темпоральных характеристик связной речи остается актуальной задачей лингвистики. На сегодняшний день существует немало исследований, посвященных изучению временных параметров речи, выполненных в рамках интонационных исследований. Наша работа не является исключением. Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть параметры длительности и темпа в связной подготовленной речи на основе проведенного экспериментального исследования и сделать выводы.

Исследование звучащего текста всегда начинается с изучения его временных характеристик. Речь существует и протекает во времени. Протяженность во времени является универсальным свойством речи и необходимым условием для реализации и восприятия любых речевых единиц — от звука до целого текста. Временная характеристика является элементарной и фундаментальной характеристикой речи, так как «каждый речевой сегмент (звуковой, слоговой, фразовый и т. д.) должен характеризоваться определенной реализацией во времени», и «…каждая просодическая характеристика (частота основного тона, интенсивность) может быть определена исключительно как соотношение ее значений во временной последовательности» [3, с. 46].

В фонетических исследованиях физическим коррелятом временной характеристики считается абсолютная длительность речевого сигнала, или, по определению Н. Д. Светозаровой, протяженность участка спектра, соотносимого с составляющими данный элемент артикуляциями [8, с. 46]. Длительность обычно обозначают латинской буквой t и измеряют в миллисекундах (мс). Протяженность звучащего текста также определяется числом составляющих его единиц (фраз, синтагм, ритмических групп и т.д.).

Многочисленные экспериментальные исследования, выполненные на материале разных языков, показывают, что на длительность сегментных и супрасегментных речевых единиц влияют многие факторы. Длительность гласных и согласных звуковых сегментов зависит как от их собственной длительности, определяемой особенностями артикуляции звуков (например, открытые гласные длиннее закрытых, глухие согласные длиннее звонких), так и от непосредственного звукового контекста. Установлено, что под влиянием звонких согласных длительность соседних гласных увеличивается, а под влиянием глухих — уменьшается [1, с. 3]. Длительности звуков варьируют от языка к языку. В английском языке средняя длительность звука может меняться от 70 мс до 300 мс, в русском языке в нормальном темпе — от 72 до 120 мс, а в случае быстрого темпа — размещается в пределах от 48 до 61 мс [3, с. 49]. Также установлено, что в связной речи различия по длительности, вызванные особенностями артикуляции, могут подавляться под воздействием более сильных интонационных факторов, к которым в первую очередь следует отнести позицию во фразе, в ритмической структуре, степень выделенности речевой единицы (ударение), фонетический контекст. Максимальные значения длительности гласные звуки приобретают, как правило, под сильным фразовым ударением. Например, рассмотрим длительности гласного [и] в следующих фразах (подчеркивание обозначает главноударный гласный, ИК — тип интонационной конструкции по Е. А. Брызгуновой):

-

(1) Посмотр и (\)! (ИК-2).

-

(2) Посмотр и (/) вюкруг^)' (ИК-1).

-

(3) Мы(/) вернул и сь засветло (\). (ИК-1).

Анализ длительностей показал, что в первой фразе длительность [и], на который приходится фразовое ударение в виде нисходящего акцента (\), равна 151 мс, а во второй, где [и] является ударным слогом в шкале интонационного центра, на который приходится восходящее движение тона (/), составила 112 мс, т. е. почти на треть короче, чем в первой фразе. Длительность звука [и] в третьем примере, где он является частью безударного слога интонационного центра фразы, равна 96 мс. Еще более яркий случай изменения длительности звука под влиянием фразовой интонации находим в следующем примере:

-

(4) А что мы сегодня узнал и-и-и (/)! (ИК-6). (Примеры (3) и (4) взяты из аудиоприложения к: Ганиев Ж. В. Современный русский язык : фонетика, графика, орфография, орфоэпия : учеб. пособие / Ж. В. Ганиев. – Москва: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 200 с. + CD).

В примере (4) наблюдается значительное продление — до 691 мс (!) — конечного безударного гласного [и] на ровном тоне после восходящего акцента, что полностью обусловлено данным специфическим интонационным оформлением и передачей связанных с подобной интонацией значений. Подробно разные случаи контекстных изменений длительности и связанных с ними значений в русской речи рассмотрены в работах С. В. Кодзасова.

Не менее важным в исследовании темпоральных характеристик является вопрос об их восприятии, в частности, о минимальной длительности, которую способен воспринимать человек. Литература предоставляет следующие данные. Пороговые различия по длительности варьируют от 10 до 40 мс. Значение равное 10 мс близко к пороговому для самых кратких речевых звуков. Оптимальной перцептивной константой при определении фонетического качества речевого сигнала является величина 30 с [3, с. 51].

В связной речи длительность реализуется через темп высказывания. Речь может протекать в нормальном, быстром или медленном темпе. В лингвистике под темпом имеют в виду скорость произнесения речевых единиц: звуков, слогов, слов в единицу времени (в секунду или минуту). Темп относится к интегральным интонационным характеристикам речи. Он реализуется на протяжении всего высказывания и меняется в зависимости от типа интонации. В повествовательных синтагмах и восклицаниях темп обычно замедляется к концу синтагмы. В вопросах и незавершенных синтагмах такого замедления обычно не наблюдается (исключение составляет экспрессивная и эмоциональная речь). Замедление темпа к концу высказывания служит средством создания его интонационной целостности [9].

Лингвистическую значимость темпа и длительности, большинство исследователей видит прежде всего в передаче важности/неважности конкретного речевого отрезка для говорящего (Л. В. Бондарко, Л. А. Златоустова, С. В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова, Т. М. Николаева, Р. К. Потапова, Н. Д. Светозарова). Установлено, что для семантически более важных речевых отрезков характерен замедленный темп, а семантически менее важные отрезки произносятся быстрее.

В зависимости от целей исследования темп обычно измеряют либо количеством звуков, либо слогов, произносимых в секунду, либо количеством слов в минуту, либо средней их длительностью. Хотелось бы заметить, что на сегодняшний день нет универсального способа анализа тем- повых характеристик речи, и выбор методики представляет определенную проблему для лингвистов, особенно, в сравнительных исследованиях. Принято считать, что показатели в звуках или слогах в секунду обладают большей точностью и объективностью. Это справедливо для исследований в пределах одного языка. Однако, как показывают исследования, этот метод измерений не всегда работает при сравнении темпоральных характеристик разных языков. Например, по сведениям П. Роуча, темп греческого и итальянского языков, измеряемый в слогах в секунду, выше аналогичных показателей темпа английского языка. Однако эта разница исчезает, если скорость замеряется в звуках в секунду. Измеряемая также в слогах в секунду скорость финской речи выше, чем скорость английской речи, но ее показатели скорости становятся ниже, если измерять ее в словах, так как слова финского языка обычно длиннее английских [15]. Кроме того, исследование темпа разных речевых стилей внутри одного языка, например, англоязычной речи, демонстрирует высокую степень варьирования в зависимости от стиля: в среднем от 9,4 звуков в секунду для чтения поэзии до 13,83 звуков в секунду для спортивного комментария [15]. Кроме того, существуют исследования, раскрывающие диалектные различия темповых характеристик [7]. Помимо вышеперечисленных темповых различий, существуют индивидуальные особенности темпа речи говорящего, которые отражают его возрастные, гендерные, психологические и социальные характеристики, а также свидетельствуют об эмоциональном состоянии говорящего. Непосредственный опыт показывает, и экспериментальные исследования эмоциональной речи подтверждают, что в возбужденном состоянии темп речи говорящего значительно возрастает, а в подавленном — снижается. Например, обычный темп английской речи в среднем равен 4 слогам в секунду [12]. В различных эмоциональных состояниях ее темп варьируется от 3,3 до 5,9 слогов/с [11].

Исследование Э. А. Нушикян, выполненное на материале английского, русского и украинского языков, показало следующие результаты: время произнесения эмоционально окрашенных речевых единиц превышает время произнесения соответствующих нейтральных; важным признаком эмоциональной речи является увеличение длительности гласных и согласных сегментов (в 1,5-2 раза); увеличение длительности главноударного гласного эмоциональной речи по сравнению с нейтральной является ее характерной особенностью; значения среднеслоговой длительности довольно надежный источник информации об эмоциональном состоянии говорящего [6, с. 80-81].

По среднему нормативному темпу речи, отражающему скорость большинства говорящих, в статье П. Роуча для разных языков приводятся такие данные: в немецком языке средний нормативный темп речи равен 5,55 и 5,7 слогов в секунду, французском — 5,29 слогов в секунду, голландском — 6,1 слога в секунду, на итальянском языке — 6,4 слогов в секунду. Среднее нормативное значение темпа для английского языка по данным В. Левельта равно 5–6 слогов в секунду [13, с. 306], по Дж. Лаверу — 5 или 5,5 слогов в секунду [14, с. 541]. По данным О. Ф. Кривновой, средняя длина слога для среднего темпа речи в русском языке составляет 150–210 мс, что соответствует темпу речи 4,76–6,67 слогов в секунду [5, с. 40]. По результатам исследования С. Б. Степановой средний темп спонтанной русской речи составил 5,31 слога в секунду [10, с. 206]. Очень часто источником фонетических данных для исследователя, в том числе по темпу, служит речь дикторов телевидения, которая считается нормативной и служит образцом для других говорящих. Согласно этим исследованиям, в финском языке средний темп речи дикторов телевидения составляет 6,5 слогов в секунду, в немецком — 5,9 слога в секунду, в английском — 5,4 слога в секунду [1, с. 383]. В русском языке средний темп речи дикторов телевидения («Первый канал») составляет 7,84 слога в секунду [2, с. 23], т. е. выше среднего нормативного темпа. Повышенный темп речи российских дикторов объясняется усилением функции воздействия [2, с. 24].

Рассмотренная литература и приведенные в ней данные позволяют сравнить средний темп речи в разных языках и с результатами, полученными в нашем исследовании. Основная задача нашего экспериментального исследования на данном этапе заключалась в получении основных данных о временных параметрах звучащего художественного текста.

Материалом для исследования послужили аудиозаписи рассказа Эдгара Алана По “The Tell-Tale Heart”, прочитанный пятью дикторами, тремя мужчинами и двумя женщинами, носителями нормы американского варианта английского языка. Дикторы обозначены в работе как м1, м2, м3, ж4, ж5. Записи представляют собой аудиокниги, размещенные в интернете в свободном доступе. Объем печатного текста равен 2152 словам. Общий объем звучания составил 71 минуту. Изучение временных характеристик проводилось с помощью методов слухового и инструментального анализа. Инструментальный анализ проводился при помощи компьютерной программы Speech Analyzer 3.1. Аудиокниги, представлявшие собой аудиофайлы формата mp.3, были записаны и преобразованы в формат .wav, что позволило провести инструментальный анализ и получить данные об акустических параметрах речи. Для обработки данных применялся метод простых количественных подсчетов в программе Exel. Также использовались сравнительный и описательный методы.

Анализ темпоральных характеристик текста проводился по следующим показателям:

-

- общая длительность звучания текста (в секундах);

-

- определение средней скорости произнесения всего текста (в слогах в секунду и в слоговой длительности);

-

- определение среднего темпа произнесения фраз (предложений) (в слогах в секунду и в слоговой длительности);

-

- изменение темпа на протяжении звучания текста;

-

- выявление наиболее выделенных при помощи темпа элементов текста. Проведенное исследование показало следующие результаты.

Таблица 1

Средние значения

|

Диктор Параметр |

м1 |

м2 |

м3 |

ж4 |

ж5 |

|

Длительность текста (с) |

774,965 |

1107,185 |

889,074 |

770,156 |

716,260 |

|

Средняя длина слога (мс) |

223 |

356 |

274 |

231 |

209 |

|

скорость, слог/с |

4,6 |

2,9 |

3,8 |

4,5 |

5 |

Таблица 1 показывает, что полученные нами данные по речевому темпу в целом не противоречат данным других исследований. Исключение составляют дикторы м2 и м3. Мы полагаем, что невысокую скорость чтения, которую продемонстрировали эти дикторы, можно отнести на счет их индивидуальных особенностей. Кроме того, результаты анализа показывают прямую корреляцию продолжительности речевого отрезка и темпа: чем выше скорость произнесения, тем короче продолжительность текста, и наоборот.

Несмотря на разницу средних показателей темпа между дикторами, анализ максимальных и минимальных средних темпов (по фразам) показал, что диапазон изменения темпа варьируется в среднем на 51 % при замедлении темпа и на 60 % при убыстрении темпа (см. таблицу 2):

Таблица 2

Минимальные и максимальные средние значения темпа

|

Диктор Параметр Мин/Макс |

м1 |

м2 |

м3 |

ж4 |

ж5 |

|

Средняя длина слога (мс) |

144/425 |

227/661 |

178/466 |

128/450 |

130/442 |

|

скорость, слог/с |

2,4/7,8 |

1,5/4,4 |

2,1/5,6 |

2,2/7,8 |

2,3/7,7 |

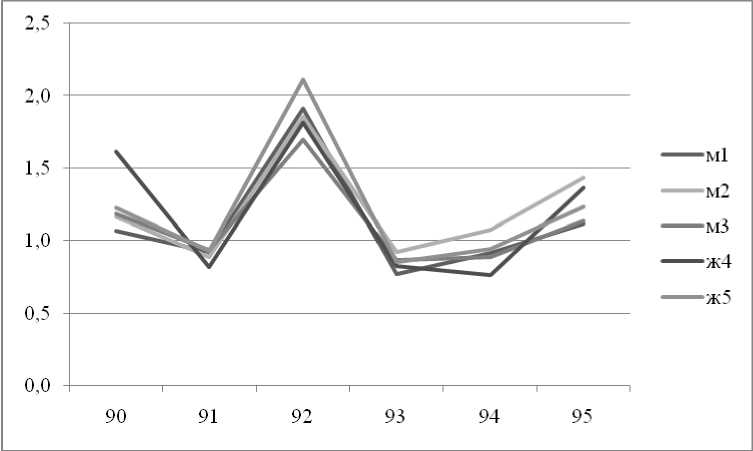

Изучение динамики темповых изменений методом нормирования данных, позволил получить результаты, свидетельствующие о тесной взаимосвязи семантики текста и темпа. Графики, которые мы составили на основе полученных данных, демонстрируют совпадение темповых сценариев у всех пяти дикторов (см. Рис. 1):

Рис. 1. Динамика изменений темпа речи дикторов

На рис. 1 цифры по оси абсцисс соответствуют номерам предложений (обозначенных так для удобства анализа) в тексте рассказа, по оси ординат расположены нормированные значения средних темпов дикторов. За единицу принята средняя скорость произнесения для каждого диктора. Темповая неоднородность текста практически полностью соответствует динамике повествования как всего рассказа (от сдержанного зачина к кульминации и стремительной развязке в конце рассказа), так и его частей. В темпе также нашли отражение изменения в эмоциональнопсихическом состоянии главного героя рассказа. Темповые пики приходятся на моменты высокого эмоционального напряжения, которые переживает герой: испуг (абзац 5), злоба (абзац 8), ужас (абзацы 16 и 17).

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Средняя скорость звучащего художественного текста варьируется от диктора к диктору, но в целом соответствует нормативной средней скорости произнесения в исследуемом языке. Процент отклонений темпа в звучащем художественном тексте в сторону замедле-ния/убыстрения в среднем составляет 50/60 % независимо от индивидуальной скорости произнесения. Темпоральные характеристики демонстрируют корреляцию как с семантикой, так и с композиционноструктурным строением текста. Исследование подтверждает взаимосвязь между изменениями темпоральных характеристик речи и эмоциональным состоянием говорящего.

Список литературы Темпоральные характеристики звучащего художественного текста

- Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фонетики. СПб.; М.: Академия, 2004. 160 с

- Жемерова С. Б. Темпоральные характеристики интонации речи дикторов телевидения // Речевые технологии. 2009. № 1. С. 22-31

- Златоустова Л. В., Потапова Р. К., Потапов В. В., Трунин-Донской В. Н. Общая и прикладная фонетика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 304 с

- Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2001. 592 с

- Кривнова О. Ф. Ритмизация и интонационное членение текста в «процессе речи-мысли» (опыт теоретико-экспериментального исследования): автореф. дис. …д-ра филол. наук. М.: Изд-во МГУ, 2007