Тенденции формирования терминологии советской дидактики в 20-30-е гг. XX в

Автор: Ядренникова Светлана Васильевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является описание результатов исследования, посвященного терминологическим проблемам отечественной теории обучения. Представленная работа основана на подходе, объединяющем научные практики истории, педагогики и лингвистики, опирающемся на применение информационной модели и способствующем комплексному изучению дидактической терминологии. Рассматриваемый период 20-30-е гг. XX в. в СCCP характеризуется интенсивным обогащением педагогической лексики: переосмыслением содержания дореволюционных понятий и терминов, массовым появлением терминологических единиц, поиском новых дефиниций для дидактических категорий. Приведено описание тенденций формирования терминологии советской дидактики в 20-30-е гг. XX в. с подробным изложением доказательной базы и аргументацией в виде сравнения статистических показателей по хронологическим периодам 1917-1928 гг. и 1929-1937 гг. Указанные тенденции определили особенности структуры и содержания терминологии советской дидактики на этапе становления системы народного образования в СССР.

Советская дидактика, реформирование отечественной школы, термин, понятийно-терминологическое поле, терминология советской дидактики, тенденции формирования терминологии

Короткий адрес: https://sciup.org/149143357

IDR: 149143357 | УДК: 37.012.2 | DOI: 10.24158/spp.2023.10.20

Текст научной статьи Тенденции формирования терминологии советской дидактики в 20-30-е гг. XX в

Независимый исследователь, Архангельск, Россия, ,

Independent researcher, Arkhangelsk, Russia, ,

сложившихся в советский и постсоветский период, приводят к стремительному обновлению понятийно-терминологического аппарата. В связи с этим возникает необходимость систематизации научно-педагогической лексики и определения направлений и перспектив ее дальнейшего развития.

Проблема систематизации и упорядочения терминологии является перспективной задачей различных областей научного знания, что подтверждается ростом числа дефиниций понятия «тер-мин»1, а также увеличением количества исследований междисциплинарного характера. Нерешенные терминологические проблемы современной педагогической науки способствовали накоплению исследовательского потенциала историко-педагогических работ по терминоведению. Труды таких ученых, как Л.И. Атлантова2, И.В. Кичева (2004), Е.А. Кошкина (Кошкина, 2010), И.К. Карапетян (2000), А.Н. Рыжов (2012) и других ориентированы на установление хронологических периодов, характеристику закономерностей и тенденций развития педагогической терминологии и подчеркивают актуальность анализа терминов и понятий в контексте событий исторического процесса.

Советская дидактика представляет собой значимый этап развития отечественной теории обучения и педагогической практики, который охватывает период существования русского государства с 1917 по 1991 гг. Это время характеризуется сильным воздействием идеологии на процессы реформирования и функционирования отечественной школы. Ключевой особенностью советской дидактики является тесная связь образования с реализацией задач социалистического воспитания. Период 20–30-х гг. XX в. отличается радикальными организационными изменениями в системе отечественного образования, поиском эффективных моделей, методов, форм обучения и воспитания, соответствующих идеологическим и культурным потребностям советского государства. Масштабы и глубина изменений в педагогической науке и образовательной практике 20–30-х гг. XX в. сходны с процессами, происходящими в современной отечественной школе.

Исследование базируется на изучении двух групп историко-педагогических источников. Одна из них представлена декретами, постановлениями и положениями советской власти и другими документами, которые были опубликованы в период с 1917 по 1937 гг. и имеют особое значение для понимания исторического контекста изменений в образовательной системе 20–30-х гг. XX в. Вторая группа источников состоит из текстов, созданных педагогами-реформаторами отечественной школы – П.П. Блонским, А.Г. Калашниковым, Н.К. Крупской, С.Т. Шацким и др. Указанные авторы внесли значительный вклад в развитие теории обучения и педагогической практики 20–30-х гг. XX в., их работы предоставляют ценный материал для изучения педагогических концепций, идей и процессов, происходящих в профессиональной лексике.

Настоящее исследование ориентировано на историко-педагогический анализ терминологических процессов с целью характеристики структуры и содержания терминологии советской дидактики 20–30-х гг. XX в., а также определения ведущих тенденций ее становления и развития.

Реализация поставленной цели осуществлялась в контексте рассмотрения двух хронологических периодов. Первый этап (с 1917 по 1928 гг.) соотносится с началом советской эпохи и характеризуется революционными изменениями в образовании. В эти годы терминология советской дидактики претерпевала значительные изменения под воздействием новой идеологии и широкого спектра образовательных реформ. На втором этапе (с 1929 по 1937 гг.) начали усиливаться процессы централизации и контроля в сфере образования, что повлекло за собой более унифицированное использование педагогической терминологии. Оба эти этапа отражают важные политические и социокультурные изменения в СССР и их влияние на формирование и развитие дидактической терминологии.

Методика исследования основывается на историко-педагогическом подходе к изучению дидактической терминологии Е.А. Кошкиной3. Ее цель – анализ структурно-содержательных изменений понятийной базы советской педагогики через определение связей между тенденциями развития терминологии и социокультурными процессами рассматриваемого периода; целями и содержанием образования и влиянием идеологии на отечественную школу; условиями развития научно-педагогической лексики и особенностями терминотворчества авторов 20–30-х гг. XX в.; уровнем развития педагогической науки и результатами образовательной практики. В основу методики положена комплексная процедура отбора (источниковедческий метод, метод контент-ана-лиза), обработки (проблемно-хронологический метод, контекстологический анализ, метод моделирования, методы статистического анализа) и интерпретации данных (метод ретроспективного анализа, сравнительно-исторический метод).

В ходе реализации комплексной методики были решены следующие исследовательские задачи: определены принципы формирования информационного массива исследования, выполнен отбор терминологических единиц и составлен словник, разработана информационная модель историко-педагогического исследования (Ядренникова, 2022), произведена систематизация терминологических единиц (определены термины с категориальным статусом и их производные), осуществлен анализ количественных и качественных показателей в развитии терминологии (Кошкина, Ядренникова, 2022).

Тенденции, проявившиеся в процессе формирования терминологии отечественной теории обучения в 20–30-е гг. XX в., характеризуются по следующим направлениям:

-

1. В ядро дидактики вошли новые терминологические единицы, которые приобрели особый категориальный статус (например, термины «школа», «труд», «политехнизм»), в то же время наблюдалось снижение значимости традиционных дидактических категорий. Эти изменения подтверждаются результатами статистического анализа: в период с 1917 по 1928 гг. сократилась частота использования терминов «образование» и «обучение», а в период с 1929 по 1937 гг. отмечается увеличение количества их употреблений в нормативно-правовых и авторских текстах. Данная тенденция обусловлена новыми приоритетами государственной политики в СССР и сменой курса правительства в сфере педагогики.

-

2. Содержание дидактических понятий и терминов менялось в зависимости от образовательной парадигмы. В качестве примера таких изменений можно обозначить трансформации содержания термина «обучение» и его производных. В период «школы труда» в 20-е гг. XX в. обучение ориентировалось на развитие практических умений и навыков подрастающего поколения для будущей трудовой деятельности, что выразилось в снижении значимости данного термина (первичным являлся труд, а обучение ему сопутствовало). Этот подход нашел свое отражение в «Положении об единой трудовой школе» (1918 г.)1. Однако в контексте парадигмы «школы учебы» в 30-е гг. XX в. труд стал подчиняться образовательным целям. Постановлением ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе» (1931 г.) подчеркивалось, что «обучение в школе не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки для техникумов и для высшей школы вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами наук...»2. Данный документ обязывал школу организовывать общественно-производительный труд, при этом подчиняя его учебным и воспитательным целям. Таким образом, образовательные парадигмы влияли на содержание и интерпретацию терминов, особенно в ситуации с дидактической категорией «обучение».

-

3. Смена образовательных парадигм привела к преобразованиям в организации понятийно-терминологического аппарата дидактики. В 20-е гг. XX в. ведущая роль в реализации реформ отечественного образования принадлежала Научно-педагогической секции Государственного учёного совета (НПС ГУСа), деятельность которой характеризовалась коллегиальной практикой принятия решений. В 30-е гг. XX в. осуществление преобразований советской школы перешло под полный контроль государства, что способствовало смене демократических тенденций реформирования на более консервативные. Терминологическая неупорядоченность, которая была характерна для 20-х гг. XX в., уступила место более устойчивой и унифицированной педагогической лексике 30-х гг. XX в.

-

4. Ещё до революции 1917 г. в развитии отечественной педагогической науки наблюдалось противоборство двух доминирующих сил: стремления к дифференциации и потребности в сохранении целостности (Галагузова, Штинова, 2019: 54). Эти противоборствующие стороны оказали влияние на процессы терминообразования в 20–30-е гг. XX в. Усиление дифференциации проявилось в период 20-х гг. XX в., когда начался стремительный и неупорядоченный рост числа новых лексических единиц. В период 30-х гг. XX в. хаотичное сегментирование понятийного аппарата сменилось состоянием стабилизации. Несмотря на изменения и обновления (терминологический взрыв 20-х гг. XX в. и наступление периода осмысления его последствий в 30-е гг. XX в.), часть дидактических понятий предшествующих этапов развития терминологии осталась в употреблении.

-

5. Распространение языковых единиц иностранного происхождения активизировалось в 20-е гг. XX в., когда в связи с заимствованием зарубежного педагогического опыта в лексику дидактики вводились новые термины. Примером проявления указанной тенденции является при-

менение слова «политехнизм», которое было привнесено из-за рубежа (Майданский, 2022) и искусственно внедрено в отечественную дидактическую терминологию. Поскольку политехнизм был тесно связан с идеологией и философией советского образования, он не только остался в обращении в научно-педагогической сфере, но и стал частью понятийно-терминологического поля дидактики, закрепился в нем в качестве ключевой единицы.

-

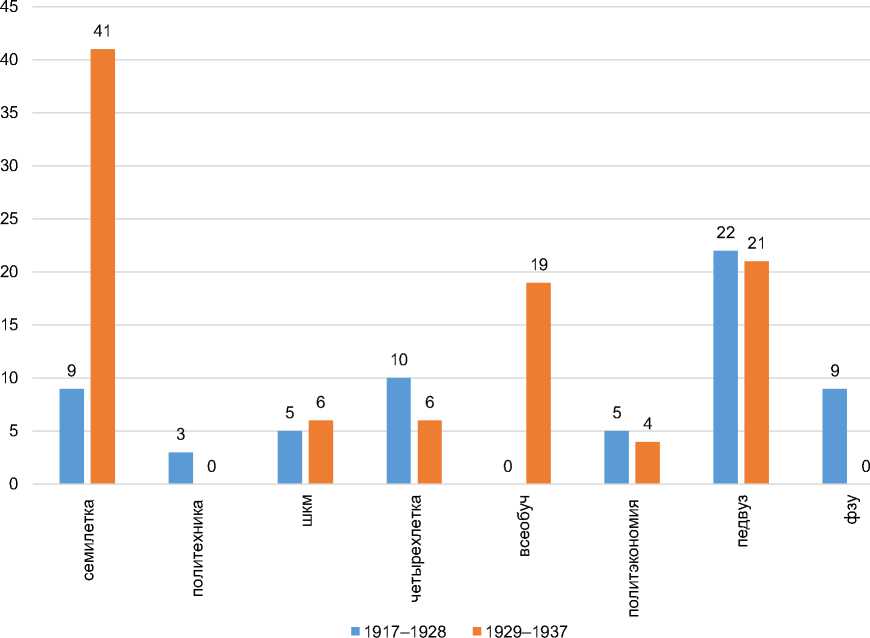

6. Вхождение в состав рассматриваемого языкового поля аббревиатур и слов-сокращений наблюдалось не только в период 1917–1928 гг., но и в 1929–1937 гг., что устойчиво проявлялось как в нормативных документах, так и в авторских текстах. Массовое создание аббревиатур и слов-сокращений (рис. 1) было обусловлено не только социокультурными явлениями, но и собственно терминологическими процессами. В 20-е гг. XX в. наблюдалась их интенсификация, осуществлялся постоянный поиск способов обновления педагогической лексики, что привело к необходимости упрощения и фиксации большого объема информации в терминологических единицах, то есть возникла потребность создания удобных и компактных языковых форм для передачи сложных концепций и идей. Этот процесс упрощения и сжатия информации через терминологию помог облегчить обмен знаниями и упростить коммуникацию в педагогической сфере. Созданные таким образом формы позволяли более эффективно обмениваться идеями и концепциями, не утрачивая при этом их смысловой глубины.

-

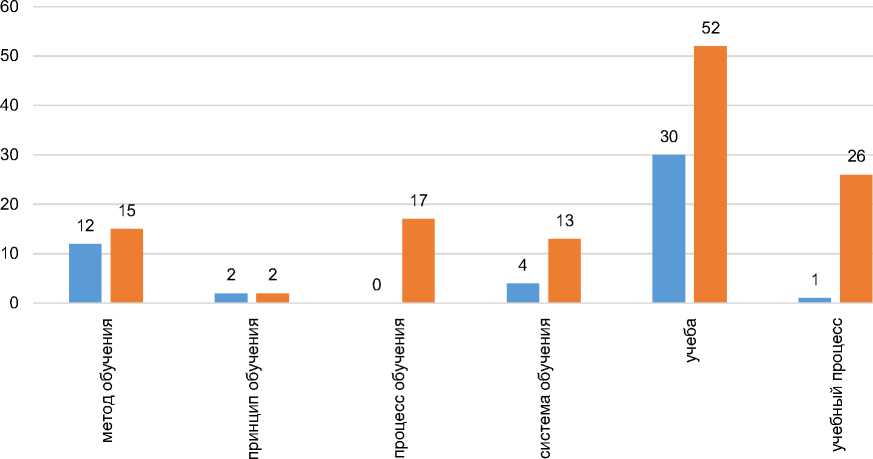

7. Тенденция переосмысления содержания дореволюционных понятий и терминов отечественной дидактики начала проявляться в 20-е гг. XX в. и выразилась в актуализации проблемы мотивированности терминов. Частичный отказ от лексики, существовавшей до революции, и стихийное пополнение терминологии привели к трудностям в определении дидактических понятий без использования специальных терминов. Новая лексика должна была соответствовать прежде всего идеологическим потребностям государства. Поэтому вопрос о функциональности терминологических единиц, хотя и был актуален, но не мог быть решенным в условиях демократических изменений 20-х гг. XX в. Преодоление указанных трудностей было достигнуто в рамках образовательных реформ 30-х гг. XX в., когда началось устойчивое возвращение к терминам, использовавшимся до революции (например, в активный словарь был возвращен термин «процесс обучения») (рис. 2).

Рисунок 1 – Частота употребления аббревиатур и слов-сокращений в периоды 1917–1928 гг. и 1929–1937 гг.

Figure 1 – Frequency of Use of Abbreviations and Acronyms in the Periods 1917–1928 and 1929–1937

1917–1928 1929–1937

Рисунок 2 – Частота употребления единиц дореволюционной педагогической лексики в периоды 1917–1928 гг. и 1929–1937 гг.

-

Figure 2 – Frequency of Use of Units of Pre-Revolutionary Pedagogical Vocabulary

in the Periods 1917–1928 and 1929–1937

Таким образом, в процессе формирования терминологии советской дидактики в 20–30-е гг. XX в. произошли изменения:

-

– в структуре терминологии дидактики;

-

– в содержании дидактических понятий и терминов;

-

– в состоянии понятийно-терминологического аппарата дидактики;

-

– в направленности терминологических процессов;

-

– в активизации вхождения в научно-педагогическую лексику языковых единиц иноязычного происхождения;

-

– в росте численности аббревиатур и слов-сокращений;

-

– в изменении количества употреблений дореволюционных терминов.

Тенденции формирования советской дидактической терминологии демонстрируют сходные направления в ее развитии в 20-е и 30-е гг. XX в., но при этом указывают на отличия в подходах к определению и использованию дидактических понятий и терминов в указанные периоды. Исторический анализ развития терминологии советской дидактики предоставляет возможность не только пересмотреть теоретические выводы о направлениях развития педагогической терминологии в XX в., но и исторически обоснованно интерпретировать процессы, характерные для современной педагогической лексики. Полученные результаты исследования применимы в контексте перспективного изучения терминологии с целью систематизации современной научно-педагогической лексики, анализа и интерпретации влияния различных факторов на формирование и эволюцию средств коммуникации в современном образовании, разработки более эффективных методов организации и классификации терминологических единиц, изучения изменений в понятийно-терминологическом аппарате педагогики советского и постсоветского периодов, выработки рекомендаций по содержанию образовательных программ и практик, связанных с анализом педагогических терминов и понятий.

Список литературы Тенденции формирования терминологии советской дидактики в 20-30-е гг. XX в

- Галагузова М.А., Штинова Г.Н. Эволюция понятийного аппарата педагогики и образования. М., 2019. 137 с.

- Карапетян И.К. Тенденции развития категориально-понятийного аппарата педагогической науки в России (1850-1930). М., 2000. 192 с.

- Кичева И.В. Обогащение педагогической терминологии в 90-е годы XX века. Пятигорск, 2004. 404 с.

- Кошкина Е.А. Педагогическая терминология как объект междисциплинарного исследования // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 339. С. 155-160.

- Кошкина Е.А., Ядренникова С.В. Структурная организация терминологии советской дидактики 20-30-х гг. XX в. // Научно-педагогическое обозрение. 2022. № 1 (41). С. 132-141. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-1-132-141.

- Майданский А.Д. Идея политехнизма в марксистской теории воспитания // Stasis. 2022. № 13 (1). С. 178-196.

- Рыжов А.Н. Педагогическая терминология в рукописных книгах XIV-XVII вв. // Румянцевские чтения - 2012 : в 2 ч. М., 2012. Ч. 2. С. 189-194.

- Ядренникова С.В. Организация работы с информационным массивом в историко-педагогическом исследовании // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. № 5 (223). С. 85-94. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-5-85-94.