Тенденции ледовитости Баренцева и Карского морей в период современных изменений климата

Автор: Карандашева Т.К., Иванов Б.В., Ревина А.Д., Ильющенкова И.А.

Журнал: Российская Арктика @russian-arctic

Статья в выпуске: 4 (27) т.6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Отдельные регионы Арктики, и в первую очередь Баренцево и Карское моря, обладают высокими ресурсными возможностями. Именно здесь осуществляется поиск и разработка месторождений углеводородного сырья, а также начинается основной транспортный коридор Северного морского пути. В последние десятилетия в Арктике наблюдаются значительные климатические изменения, которые получили название «Арктическое усиление». Оно проявляется в том, что потепление климата здесь протекает в 2–3 раза быстрее, чем в умеренных широтах, что серьезным образом сказывается на ледовых условиях в различные сезоны года. В данной работе выполнена количественная оценка пространственно-временных особенностей тенденций ледовитости в отдельных районах Баренцева и Карского морей в различные сезоны (месяцы) года в условиях современных изменений арктического климата. Для периода современной климатической нормы 1991–2020 гг. установлено, что в периоды наибольшего (март-апрель) и наименьшего (сентябрь) развития ледяного покрова тенденции снижения ледовитости отмечаются только на небольшой части исследуемого региона: в марте-апреле — в восточной части Баренцева моря, в сентябре — на северо-востоке Карского моря. В эти месяцы на остальной акватории площадь ледяного покрова колеблется около среднего многолетнего значения. С мая по сентябрь, когда происходит сезонное уменьшение ледовитости, многолетний процесс снижения ледовитости начинается в мае на юго-западе исследуемого региона, распространяется на северо-восток, постепенно ослабевая на юго-западе. С октября по февраль, когда происходит сезонное повышение ледовитости, многолетний процесс снижения ледовитости движется в обратном направлении: начинается в октябре на северо-востоке исследуемого региона, распространяется на юго-запад, ослабевая на северо-востоке, в ноябре-декабре охватывает практически всю акваторию, и к февралю наблюдается только на западе региона. Полученные результаты могут быть использованы при разработке стратегии поиска и освоения месторождений углеводородного сырья, а также перспективного планирования транспортных операций на трассе Северного морского пути в ближайшие десятилетия.

Баренцево море, Карское море, ледовитость

Короткий адрес: https://sciup.org/170207567

IDR: 170207567 | УДК: 551.326.1 | DOI: 10.24412/2658-4255-2024-4-06-18

Текст научной статьи Тенденции ледовитости Баренцева и Карского морей в период современных изменений климата

В условиях современного потепления климата повышенное внимание специалистов уделяется изменению площади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане (СЛО). Изменение площади льда в СЛО и его морях в годовом цикле имеет хорошо выраженный сезонный ход, в котором можно выделить два основных периода: с октября по апрель осенне-зимнее накопление и нарастание; с мая по сентябрь весенне-летнее таяние и сокращение площади льдов. Максимум развития площади ледяного покрова в СЛО приходится на март-апрель, минимум — на сентябрь. Таким образом, полный и законченный цикл изменения ледяного покрова в СЛО происходит не в календарном году (с января по декабрь), а в гидрологическом году (с октября по сентябрь).

Межгодовые изменения площади льдов в СЛО характеризуются значительными колебаниями от года к году. Наименьшие межгодовые изменения площади ледяного покрова в СЛО наблюдаются в период максимального развития ледяного покрова (в апреле), а наибольшие изменения — в летний период, особенно в конце периода таяния, в сентябре. Главной характерной чертой межгодовой изменчивости площади ледяного покрова за более чем 40-летний период спутниковых наблюдений является наличие устойчивого и статистически значимого (на 95 %-ном уровне значимости) отрицательного линейного тренда, который хорошо аппроксимируется линейной функцией и особенно хорошо проявляется в летний период (в сентябре) [1].

В работе [2] показано, что потепление климата, проявляющееся в повышении приповерхностной температуры воздуха (ПТВ), и сокращение площади и толщины ледяного покрова развиваются с высокой степенью согласованности именно в летний период.

Многолетняя тенденция изменения площади морского льда для периода, когда происходит наиболее интенсивное сезонное таяние льда (июль-сентябрь) рассмотрена в работе [3] для трех периодов: 1850–2017, 1948–2017 и 1979–2017 гг. Установлено, что по мере приближения исследуемого временного интервала к периоду «современного» потепления темпы сокращения площади морского льда растут.

Т.К. Карандашева, Б.В. Иванов, А.Д. Ревина, И.А. Ильющенкова

ТЕНДЕНЦИИ ЛЕДОВИТОСТИ БАРЕНЦЕВА И КАРСКОГО МОРЕЙ В ПЕРИОД СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

В работе [4], где рассматриваются вопросы региональной и сезонной эволюции морского льда в Арктике, показано, что таяние морского льда не является равномерным ни по отдельным арктическим регионам, ни по сезонам. Для периода 1981–2010 гг. потеря арктического морского льда в основном ограничивается летним сезоном, за исключением Баренцева моря, в котором снижение ледовитости отмечается в зимние месяцы, а с июля по октябрь наблюдаются практически безлёдные условия (ледови-тость ниже 15 %). В работе [5] выделяются отдельные арктические регионы и месяцы, в которых в период 1979–2012 гг. наблюдается наиболее заметное сокращение площади морского льда, в том числе в Баренцевом море — в большинстве месяцев, в Карском море — с июля по август.

Распределение трендов концентрации морского льда (в %/10лет) по всей акватории Арктики представлено на картах в работах [6, 7, 8], причем расчеты трендов проведены по данным практически одного периода 1979–2018 гг. В работе [6] тренды рассчитаны для зимнего периода (ноябрь-апрель), в работах [7, 8] — для марта и сентября. В зимний период и в марте наибольшие для Арктики значения скоростей снижения ледовитости отмечаются в северной и восточной частях Баренцева моря, в сентябре — на северо-востоке Карского моря, в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море и море Бофорта.

В работе [9] по данным инструментальных наблюдений 13-ти метеорологических станций (МС), расположенных на архипелагах Шпицберген и Земля Франца Иосифа, по данным ПТВ, полученным из различных источников реанализа (CARRA, ERA5), и по данным архива о концентрации морского льда Центра спутникового наблюдения за океаном и морским льдом (OSISAF SIC) исследуется современное потепление в Баренцевоморском регионе. Для периодов 1981–2020, 1991–2020, 2001–2020 гг. рассчитаны линейные тренды ПТВ (°С/10 лет) и ледовитости (%/10 лет) для календарных сезонов и года в целом для северной части Баренцева моря и районов архипелагов Земля Франца Иосифа и Шпицберген. Для вышеуказанных периодов представлено пространственное распределение трендов ПТВ и ледовитости в Баренцевом и большей части Карского морей.

Также следует отметить работу [10], посвященную климатической изменчивости ледовитости не только Баренцева моря в целом, но и его отдельных районов (западного, северо-восточного и юго-восточного). Для летнего (июль-сентябрь) и зимнего (декабрь-апрель) сезонов авторами выделен период относительно стабильной изменчивости ледовитости 1928–1985 гг., который характеризуется отсутствием значимого линейного тренда, и период 1986–2021 гг., имеющий значимый отрицательный тренд ледовитости. Для периода 1986-2021 гг. в западном и северо-восточном районах зимние скорости в 1,5–2 раза превышают летние скорости снижения ледовитости (в юго-восточном районе зимний и летний линейные тренды статистически незначимы).

Таким образом, большинство исследований, в которых рассматривались изменения площади арктического морского льда, были в основном сосредоточены на периодах наибольшего (март-апрель) и наименьшего (сентябрь) его распространения. Также анализировались условия в периоды летнего таяния и зимнего накопления (нарастания) льда. При этом продолжительность летнего и зимнего периодов различными авторами принималась разной.

Поскольку изменения площади морского льда в Арктике не являются синхронными ни по арктическим регионам, ни по сезонам, то представляется целесообразным исследовать изменения ледовитости одновременно во времени (для всех календарных месяцев) и в пространстве (для отдельных ледовых районов морей).

В данном исследовании для отдельных ледовых районов Баренцева и Карского морей рассматриваются одновременно два процесса: сезонный процесс изменения ледовитости (рост и снижение ледовитости в масштабе года) и многолетний процесс изменения ледовитости на фоне современного потепления климата (в 30-ти летнем масштабе). В качестве значимого 30-летнего интервала в данном исследовании принят период 1991–2020 гг. или новая климатическая норма [11].

Цель настоящего исследования — анализ количественных оценок пространственно-временных особенностей современных тенденций ледовитости Баренцева и Карского морей.

Материалы и методы

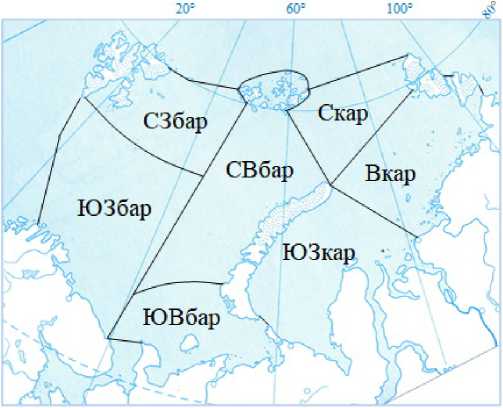

Материалы. Для количественной оценки наблюдаемых тенденций ледовитости выбран период современной климатической нормы 1991–2020 гг. Характеристики ле-довитости рассчитаны для 7 ледовых районов Баренцева и Карского морей (рис. 1). Границы ледовых районов показаны согласно работам Миронова [12] и Карклина [13].

Рисунок 1. Ледовые районы. В Баренцевом море: СЗбар – северо-западный, СВбар – северо-восточный, ЮЗбар – юго-западный, ЮВбар – юго-восточный [12]. В Карском море: Скар – северный, Вкар – восточный, ЮЗкар – юго-западный [13]

Сведения о ледовитости получены из расчетных данных в Мировом центре данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского ин-ститута1. Для расчета трендов использовались матрицы оценок общей сплочённости Северной полярной области (севернее 45° с.ш.) с дискретностью 1–2 дня, полученные на основе обработанных по алгоритму NASA Team данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS Национального центра данных по снегу и льду США за период с 26 октября 1978 г. по настоящее время с пространственным разрешением анализируемых спутниковых данных – 25 × 25 км.

Методы. Для календарных месяцев и года в целом для всех 7-ми ледовых районов определены тенденции ледовитости для периода современной климатической нормы 1991–2020 гг.

Количественный анализ многолетних изменений ледовитости осуществлен путём расчета линейных трендов. В качестве числовых характеристик линейного тренда принимались его величина (угловой коэффициент а, %/год), коэффициент детерминации, выражающий в % долю дисперсии исходного ряда, описываемую полученным трендом, и уровень статистической значимости выявленного тренда [14].

В ряде работ о тенденциях ледовитости, а также в аналогичных исследованиях, посвященных тенденциям ПТВ, количества осадков, влажности и других подобных параметров, в качестве количественных характеристик линейных трендов используются угловые коэффициенты и, как правило, выделяют тренды статистически значимые на уровне p < 0,05. Тренды с более низким уровнем статистической значимости также присутствуют, но без каких-либо дополнительных комментариев. Например, в работе [7] приводятся тренды, статистически значимые с 90% и 95% достоверностью. Там же можно встретить и тренды статистически значимые с вероятностью менее 90 %. Однако эти различия никак не обсуждаются. Таким образом, при отсутствии дополнительной информации о статистической значимости трендов, трудно принять решение об их достоверности.

Авторы данного исследования не ограничиваются указанием статистической значимости трендов только на уровнях 0,01 и 0,05. В своих более ранних исследованиях [15] авторы каждому тренду ставят в соответствие его статистическую значимость с использованием значений: 0,01; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20… и далее кратно 0,05. При этом обсуждается статистическая значимость/незначимость трендов, принимаемых/ не принимаемых к рассмотрению. Опыт показывает, что статистическая значимость трендов в значительной степени зависит от выбранного временного масштаба. Тренды среднегодовых значений параметра статистически значимы на довольно высоком уровне, статистическая значимость трендов для календарных сезонов ниже, а для календарных месяцев — еще ниже. В данном исследовании все линейные тренды, рассчитанные для среднегодовых значений ледовитости, статистически значимы на уровне p < 0,01, а статистическая значимость линейных трендов ледовитости для календарных месяцев изменяется в довольно широких пределах (табл. 1).

1 Сайт Мирового центра данных по морскому льду ААНИИ, URL: (дата обращения 01.02.2024)

Таблица 1.

Количество (в %) линейных трендов ледовитости календарных месяцев, с различными уровнями статистической значимости (р) от общего числа линейных трендов, рассчитанных для 7 ледовых районов

|

p |

< 0,01 |

0,01–0,05 |

0,06–0,10 |

0,11–0,15 |

0,16–0,20 |

>0,20 |

|

% |

61 |

14 |

4 |

5 |

2 |

14 |

Линейные тренды календарных месяцев с уровнем статистической значимости р < 0,05 составляют три четверти (75 %) от общего числа рассчитанных трендов. Для детального анализа внутригодовых изменений трендов ледовитости нами принято решение принять во внимание линейные тренды, статистически значимые на уровне p≤0,20, что составляет 86 % от их общего числа. Таким образом, при выявлении тенденций ледовитости рассматриваются линейные тренды, статистически значимые с вероятностью не менее 80% (что соответствует уровню статистической значимости p≤0,20). Все линейные тренды, статистически значимые с вероятностью менее 80 %, проверены на наличие нелинейной связи. Нелинейных связей не обнаружено. Линейные тренды, статистически значимые с вероятностью менее 80% (р > 0,20) признаны авторами статистически незначимыми, и не учитывались при анализе современных тенденций ледовитости.

Для графической иллюстрации распределения показателей выявленных линейных трендов ледовитости в исследуемом регионе, а именно угловых коэффициентов (т.е. скоростей изменения ледовитости), применен способ картограмм. Картограммы иллюстрируют относительные показатели ледовитости в пределах выбранных ледовых районов.

Результаты

Оценки среднемноголетней ледовитости и изменений ее среднегодовых значений за период 1991-2020 гг.

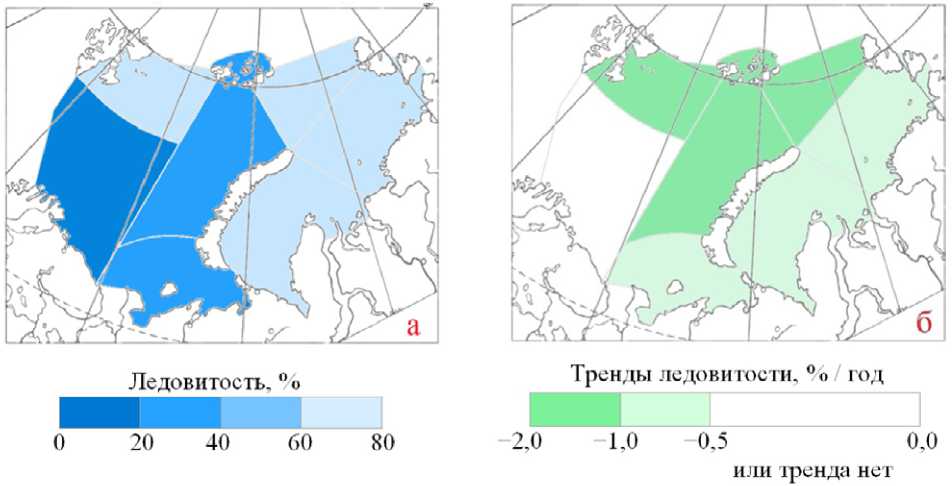

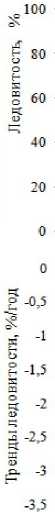

Средняя за 30-летний период 1991–2020 гг. ледовитость в отдельных районах исследуемого региона изменяется в пределах от 10 до 80 %. Однако ни в одном из рассматриваемых районов ледовитость в диапазоне 40–60% не наблюдается (рис. 2а). Наименьшая ледовитость (< 20 %) отмечается в юго-западном районе Баренцева моря (ЮЗбар), наибольшая (60–80%) – в северо-западном (СЗбар) и Карском море в целом. В восточной части Баренцева моря среднегодовая ледовитость находится в пределах 20–40 %.

Линейные тренды среднегодовых значений ледовитости для периода 1991–2020 гг. статистически значимы на уровне p < 0,01 и отрицательны, т.е. наблюдается устойчивое снижение ледовитости для рассматриваемого промежутка времени. Пространственное распределение трендов ледовитости представлено на рисунке 2 б.

Ледовитоеть, оь

Тренды лсдови гос ги, °о / год или іренда нет

Рисунок 2. а - средние за 30-летний период значения ледовитости (в %); б - тренды среднегодовой ледовитости (в %/год) для периода 1991–2020 гг.

в Баренцевом и Карском морях

Для года в целом скорости снижения ледовитости увеличиваются в направлении с юга на север для всего региона исследований. В среднем за год наиболее интенсивно снижение ледовитости происходит в северных районах Баренцева и Карского морей — более 1 %/год. На остальной акватории Карского моря и в Печорском море (юго-восточный район Баренцева моря ЮВбар) ледовитость снижается медленнее — от 0,5 до 1,0 %/год. В юго-западной части Баренцева моря снижение ледовитости происходит еще медленнее — менее 0,5 %/год.

Таким образом, в период 1991–2020 гг. многолетний процесс снижения ледовитости наиболее интенсивно проходит в северной части исследуемого региона, где от года к году ледовитость снижается со скоростью более 1 %/год. На остальной акватории многолетний процесс снижения ледовитости менее интенсивен, а в юго-западной части Баренцева моря он практически незаметен.

Сезонные и многолетние изменения ледовитости в период 1991–2020 гг.

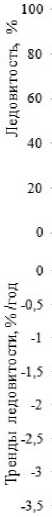

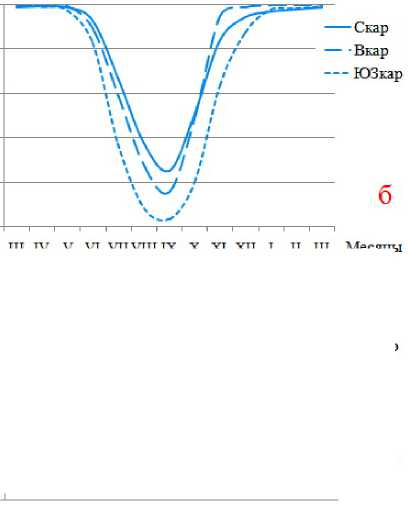

В период 1991–2020 гг. в исследуемом регионе ледовитость изменяется от месяца к месяцу и от ледового района к ледовому району в широком диапазоне: от 0 % в сентябре в ЮЗбар до 100 % с января по май во всех ледовых районах Карского моря (рис. 3 а, б).

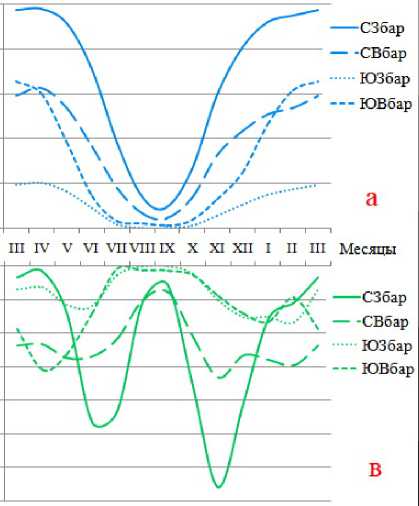

Рисунок 3. а - б - годовой ход ледовитости (в %); в - г - трендов ледовитости (в %/год) в период 1991–2020 гг в ледовых районах Баренцева и Карского морей

Ледовитость и тенденции ледовитости показаны с марта по март, с центром в сентябре. Месяцы, предшествующие сентябрю (слева), соответствуют сезону таяния, в то время как месяцы, следующие за сентябрем (справа), соответствуют сезону нарастания льда.

Для периода 1991–2020 гг. линейные тренды ледовитости для календарных месяцев отрицательны во всех 7-ми ледовых районах, т.е. наблюдается устойчивое снижение ледовитости во всем исследуемом регионе. При этом тренды ледовитости в отдельно взятом ледовом районе могут принимать значения от -3,5 %/год до нуля (рис. 3 в, г) или становятся статистически незначимыми. Последние, а их менее 14 %, как показано в таблице 1, по решению авторов не учитывались при анализе современных тенденций ледовитости.

В марте-апреле на всей акватории исследуемого региона наблюдается максимальная ледовитость. В СЗбар и во всех районах Карского моря ледовитость близка к 100 % (рис. 3 а, б) и снижения ледовитости от года к году практически не наблюдается (рис. 3 в, г). В ЮЗбар при ледовитости 20 % тренды ледовитости также близки к нулю (около -0,3 %/год). Т.е. в течение 1991–2020 гг. в исследуемом регионе (за исключением восточной части Баренцева моря) ледовитость в марте-апреле практически не имеет тенденции ни к снижению, ни к росту, а колеблется около своего среднего многолетнего значения. В это же время в восточной части Баренцева моря (районы СВбар и ЮВбар) при ледовитости 60 % наблюдаются заметные тренды ледовитости, которые составляют от -1,0 %/год до -1,5 %/год (рис. 3 а, в). Таким образом, в период 1991–2020 гг. ледяной покров в восточной части Баренцева моря в марте-апреле от года к году занимает всё меньшую площадь.

С мая по сентябрь в Баренцевом море, а с июня по сентябрь в Карском море происходит сезонное снижение ледовитости (рис. 3 а, б) и одновременно многолетний процесс снижения ледовитости (рис. 3 в, г). Наиболее значительные тренды ледови-тости отмечаются в июне в СЗбар (-2,3 %/год), Вкар (-2,0 %/год), ЮЗкар (-1,6 %/ год), и в августе — в Скар (-2,9 %/год). В восточной части Баренцева моря в мае, а в CВбар и в июне, сохраняются заметные тренды ледовитости (около -1,3 %/год). Т.е. в период 1991-2020 гг. в эти месяцы ледяной покров в указанных районах от года к году занимает все меньшую площадь.

Минимальная ледовитость наблюдается в основном в сентябре. В северных районах Баренцева моря (СЗбар, СВбар), в северном и восточном районах Карского моря (Скар, Вкар) минимальная ледовитость отмечается в течение одного месяца (сентябрь). В южных районах морей более длительное время: 2 месяца (август-сентябрь) в ЮЗкар, 4 месяца (июль-октябрь) в ЮЗбар и в ЮВбар (рис. 3 а, б). В эти месяцы во всех районах Баренцева моря и в ЮЗкар, на акватории которых ледовитость снизилась до значений менее 10 %, скорости снижения ледовитости практически нулевые (рис 3 в, г). Т.е. в течение 1991–2020 гг. площадь льдов в Баренцевом море (в сентябре в северных районах, в июле-октябре в южных районах) и в августе-сентябре в ЮЗкар не имеет тенденции ни к росту, ни к сокращению, а колеблется около своего среднего многолетнего значения. В тоже время в сентябре в Скар и Вкар, когда ледовитость уменьшается до 25 % и 16 % соответственно, тренды ледовитости остаются существенными: -2,4 %/год и -1,4 %/год соответственно (рис. 3 б, г). Т.е. в течение 1991–2020 гг. площадь льдов в Скар и Вкар в сентябре от года к году сокращается.

В октябре-ноябре начинается сезонный рост ледовитости (рис. 3 а, б), но при этом многолетний процесс снижения ледовитости продолжается: в Скар и Вкар (-3,2%/год и -2,5 %/год соответственно), в СЗбар и СВбар (-3,3 %/год и -1,7%/год соответственно) (рис. 3 в, г). Т.е. в течение 1991–2020 гг. от года к году площадь льдов в Скар и Вкар в октябре и в СЗбар и СВбар в октябре-ноябре сокращается. С декабря по февраль в СЗбар и в Карском море в целом продолжается сезонный рост ледовитости (до 100 %), а многолетний процесс снижения ледовитости затухает: тренды ледовитости стремятся к нулю (рис. 3 б, г). Т.е. в течение 1991–2020 гг. от года к году площадь льдов в СЗбар и в Карском море в целом в декабре-феврале колеблется около своего среднемноголетнего значения.

Следует отметить, что в ЮЗбар с июля по октябрь ледовитость практически нулевая, а в другие месяцы не превышает 20 %, и небольшие тренды ледовитости (-0,8 %/год) наблюдаются только с декабря по февраль включительно.

Таким образом, в марте-апреле и сентябре, т.е. в периоды сезонной наибольшей и наименьшей ледовитости, в многолетнем процессе изменения ледовитости не наблюдается тенденций к снижению или к росту ледовитости в большинстве выделенных районов. Исключение составляют в марте-апреле восточная часть Баренцева моря, в сентябре — северо-восток Карского моря, где в это время наблюдаются заметные тренды ледовитости от -2,5 %/год до -1,0 %/год. Наиболее интенсивное снижение ледовитости наблюдается в июне-августе и в октябре-ноябре, а на северо-востоке Карского моря — с июля по октябрь включительно. Тренды ледовитости в эти месяцы составляют от -3,5 %/год до -1,5 %/год.

Особенности пространственного распределения современных тенденций ледовитости в акватории Баренцева и Карского морей в 1991–2020 гг.

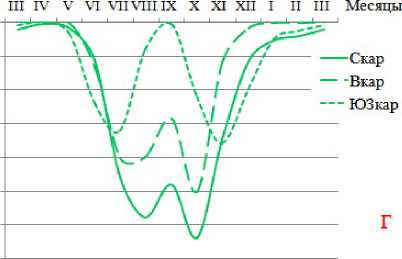

Пространственное распределение среднемесячных значений ледовитости и трендов ледовитости меняется в течение года.

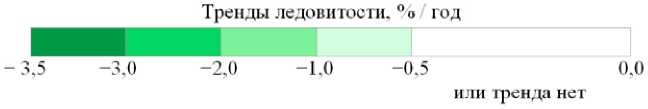

В марте-апреле, в период максимальной ледовитости (рис. 4 а, б), устойчивые тренды ледовитости отмечаются только в восточной части Баренцева моря (рис. 4 в, г). Т.е. в период 1991-2020 гг. в марте-апреле в западной части Баренцева моря и в Карском море в целом многолетний процесс снижения ледовитости практически отсутствует. От года к году площадь ледяного покрова там колеблется около своего среднего многолетнего значения.

Рисунок 4. а, б - среднемесячная ледовитость (в % ); в, г - тренды ледовитости (в %/год) в марте и апреле в Баренцевом и Карском морях для периода 1991-2020 гг.

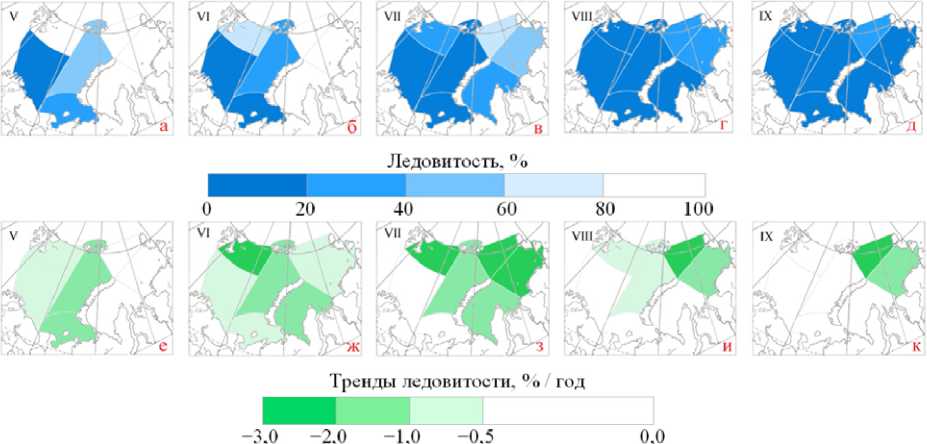

В мае начинается сезонный процесс снижения ледовитости на значительной части Баренцева моря (за исключением СЗбар) (рис. 5а), а в июне — на всей его акватории (рис. 5 б), с июля — на акватории всего исследуемого региона (рис. 5 в). В сентябре ледовитость снижается до минимальных значений (рис. 5 д). Т.е. в относительно теплое время года (май-сентябрь) сезонный процесс снижения ледовитости начинается на юго-западе исследуемого региона и, постепенно охватывая остальные ледовые районы, продвигается на северо-восток.

В мае продолжается многолетний процесс снижения ледовитости в восточной части Баренцева моря, и начинается в западной его части (рис. 5е), т.е. в период 1991–2020 гг. в мае площадь ледяного покрова в Баренцевом море устойчиво сокращается. В июне многолетний процесс снижения ледовитости охватывает весь исследуемый регион (рис. 5ж), причем в северо-западной части Баренцева моря процесс усиливается: наблюдаются тренды ледовитости от -3 %/год до -2 %/год. В июле (рис. 5 з) многолетний процесс снижения ледовитости усиливается на северо-востоке Карского моря, и практически отсутствует на юге Баренцева моря. Т.е. в июле от года к году площадь ледяного покрова на северо-востоке исследуемого региона интенсивно снижается, а на юго-западе региона колеблется около своего среднемноголетнего значения. В августе (рис. 5 и) многолетний процесс снижения ледовитости сохраняется на севере региона и особенно активен на северо-востоке (тренды ледовитости от -3 %/год до -2 %/год), на юге региона — процесс затухает. Т.е. в августе от года к году площадь ледяного покрова на севере региона уменьшается, а на юге колеблется около своего среднемноголетнего значения. В сентябре (рис. 5 к) многолетний процесс снижения ледовитости продолжается только на северо-востоке региона, на остальной акватории — закончился, т.е. в период 1991–2020 гг. от года к году в сентябре площадь ледяного покрова на северо-востоке региона снижается, а на остальной акватории колеблется около своего среднемноголетнего значения.

или тренда нет

Рисунок 5. а-д - среднемесячная ледовитость (в %); е-к - тренды ледовитости (в %/год) в мае-сентябре (V - IX) в Баренцевом и Карском морях для периода 1991-2020 гг.

Таким образом, с мая по сентябрь включительно многолетний процесс снижения ледовитости начинается в мае на юго-западе исследуемого региона, и, распространяясь в направлении на северо-восток, в июне охватывает уже всю акваторию, а в сентябре отмечается только на северо-востоке региона.

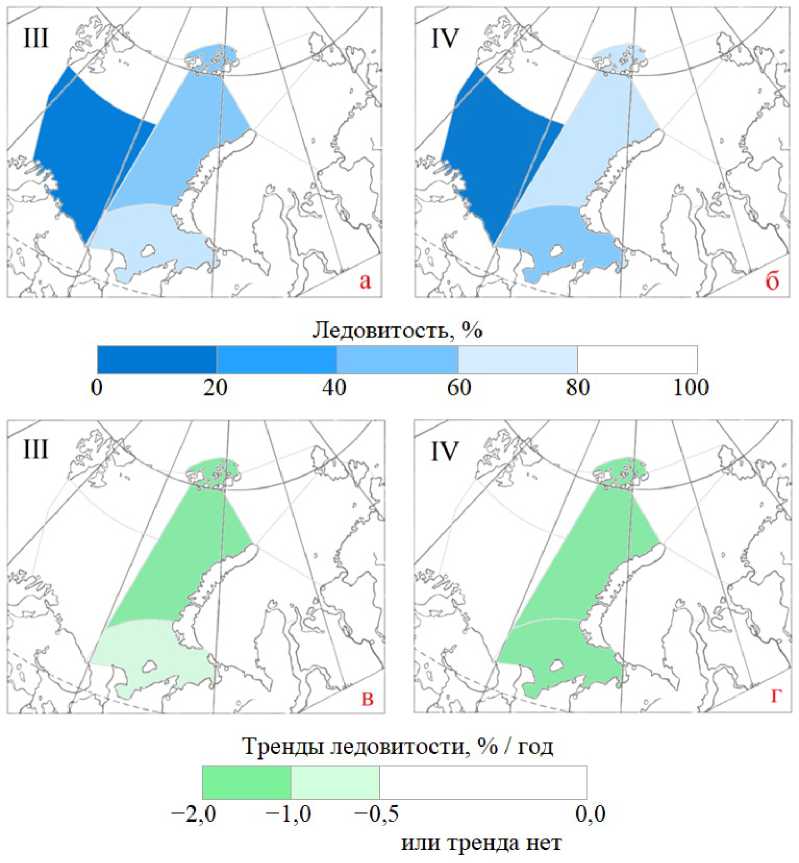

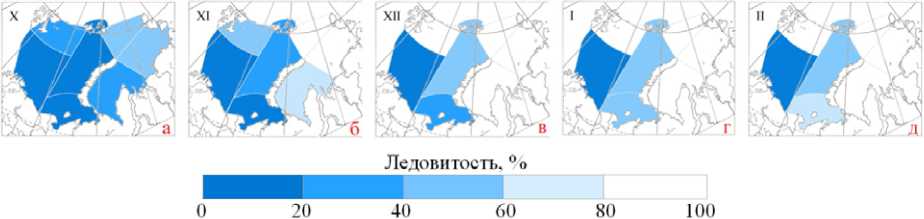

В относительно холодное время года (октябрь-февраль) сезонный процесс повышения ледовитости начинается в октябре на северо-востоке исследуемого региона и, постепенно охватывая остальные ледовые районы, продвигается на юго-запад (рис. 6 а - д), причем к февралю формируется практически такая же картина ледови-тости, как в марте (рис. 6 д и 4 а).

Рисунок 6. а-д - среднемесячная ледовитость (в %); е-к - тренды ледовитости (в %/год) в октябре-феврале (X - II) в Баренцевом и Карском морях в период 1991-2020 гг.

С октября по февраль включительно (рис. 7 е-к) многолетний процесс снижения ледо-витости в исследуемом регионе, начавшись в октябре на северо-востоке распространяется в направлении на юго-запад, в ноябре-декабре охватывая почти всю акваторию, и в феврале отмечается только на западе региона.

Обсуждение

Наибольшие для Баренцева и Карского морей среднегодовые (60-80 %) и сезонные (в зимний период года до 100%) значения ледовитости наблюдаются в СЗбар и во всех трех районах Карского моря. Это обусловлено слабым влиянием теплых течений в этих районах и затоком многолетних льдов из прилегающих районов Арктического бассейна [12, 16]. На ледовые процессы в Карском море также влияют многолетние колебания речного стока: с 2004 по 2022 гг. наблюдались статистически значимые положительные корреляции между суммарным годовым стоком Оби и Енисея и средней годовой площадью льда в Карском море [17]. Наименьшие для исследуемого региона среднегодовые (10 %) и сезонные (до 0 %) значения ледовитости наблюдаются в районе ЮЗбар, находящемся под круглогодичным влиянием теплых атлантических вод Нордкапского течения [18].

Современные тенденции ледовитости и их распределение по акватории отчасти можно объяснить физико-географическими особенностями рассматриваемых ледовых районов. Так, в ЮЗбар очень небольшие отрицательные тенденции ледовитости (декабрь-февраль), а большую часть года вообще отсутствие каких-либо тенденций, объясняется отсутствием льда в районе (низкой ледовитостью). В сентябре, когда на большей части акватории исследуемого региона лед отсутствует (ледовитость менее 10%), и соответственно отсутствуют какие-либо тенденции ледовитости, на северо-востоке региона (Скар и Вкар) лед остается (ледовитость 25 % и 16 % соответственно) и наблюдаются заметные отрицательные тенденции ледовитости. В период наибольшего развития ледяного покрова в марте-апреле заметные отрицательные тенденции ледовитости наблюдаются только в восточной части Баренцева моря (СВбар, ЮВбар), что может быть обусловлено влиянием атлантических вод Новоземельского и Колгуево-Печерского течений [12] и воздействием довольно часто образующихся полыней вдоль берегов архипелага Новая Земля, у о-вов Колгуев и Вайгач [18].

Закономерности тенденций ледовитости следует рассматривать совместно с закономерностями тенденций ПТВ. В работе [2] отмечается высокая степень согласованности повышения ПТВ и сокращение площади и толщины ледяного покрова в Арктике в летний период. В работе [19] установлена отрицательная корреляция площади морского льда (ПМЛ) в арктических морях с температурой в прилегающих к морям регионах суши в марте и сентябре.

В работе [9] для Баренцева и большей части Карского моря представлено пространственное распределение тенденций среднегодовых значений ПТВ (°С/10 лет) и ледовитости (%/10 лет) для различных временных интервалов. Максимальные положительные тренды ПТВ и значительные отрицательные тренды ледовитости наблюдаются в северной части Баренцева моря, причем наибольшие значения скоростей потепления и скоростей снижения ледовитости отмечаются между архипелагами ЗФИ и Новая Земля. Минимальные положительные тренды ПТВ и практически нулевые тренды ледовитости наблюдаются в юго-западной части Баренцева моря. Конфигурация поля трендов среднегодовых значений ледовитости для периода 1991-2020 гг., полученная в данной работе, в целом совпадает с конфигурацией поля среднегодовых значений ледовитости представленной в работе [9] для того же периода: скорости снижения ледовитости растут в направлении с юга на север. Таким образом, полученные нами результаты не только хорошо согласуются с результатами других исследователей, но и расширяют наши представления о современных тенденциях изменения ледовитости в Карском море и выявляют максимальные скорости снижения ледовитости в северной части региона Баренцева и Карского морей.

Также необходимо отметить последнюю работу авторов [20], посвященную оценке тенденций ПТВ в Баренцевом и Карском морях в условиях современного потепления. В данной работе для периода 1991-2020 гг. проведены расчеты параметров линейных трендов ПТВ по данным инструментальных наблюдений, выполненных на 31-й российской и норвежской МС. Построены поля скоростей потепления (°С/10 лет) для календарных месяцев и года в целом. Установлено, что для года в целом рост скоростей потепления в исследуемом регионе происходит в направлении с юго-запада на северо-восток. Наибольшая скорость потепления (>2 °C/10 лет) отмечается в северных районах Баренцева и Карского морей наименьшая (<0,75 °C/10 лет) – в юго-западной незамерзающей части Баренцева моря. Линейные тренды ПТВ за год в целом определяются тенденциями, наблюдаемыми в октябре-феврале. В эти месяцы поле скоростей потепления имеет четко выраженный «рельеф» с повышением в направлении с юго-запада на северо-восток. С мая по август включительно поле скоростей потепления однородно и значения скоростей в исследуемом регионе не превышают 1 °С/10 лет. В периоды (март-апрель и сентябрь), наблюдается перестройка поля скоростей потепления от ярко выраженного «рельефа» поля скоростей потепления к однородному полю и обратно.

Сопоставление оценок современных тенденций ПТВ в Баренцевом и Карском морях, сделанных авторами ранее [20], и результатов данного исследования тенденций ледо- витости показывает, что для периода 1991-2020 гг. характерно следующее:

-

1. В период с октября по февраль включительно поле скоростей потепления (ºС/год) сохраняет четко выраженный рельеф с повышением в направлении с юго-запада на северо-восток. В этот же период характер распространения многолетнего процесса снижения ледовитости (%/год) от месяца к месяцу в исследуемом регионе имеет выраженную направленность с северо-востока на юго-запад.

-

2. В марте-апреле, в период максимального развития ледяного покрова, заметное потепление происходит только в северной и северо-восточной частях исследуемого региона, на остальной акватории потепление незначительно. В это время многолетний процесс снижения ледовитости наблюдается только в восточной части Баренцева моря, на остальной акватории снижения ледовитости практически не происходит.

-

3. В период с мая по август включительно поле скоростей потепления (ºС/год) однородно: во всем исследуемом регионе потепление незначительно. В это время характер распространения многолетнего процесса снижения ледовитости (%/год) от месяца к месяцу в исследуемом регионе имеет выраженную направленность (обратную направленности периода октябрь-февраль) – с юго-запада на северо-восток.

-

4. В сентябре, в период минимального развития ледяного покрова, заметные скорости потепления отмечаются только в северо-восточной части региона, на остальной акватории скорости потепления остаются незначительными. В это время многолетний процесс снижения ледовитости сохраняется только на северо-востоке исследуемого региона.

Заключение

Для региона Баренцева и Карского морей проведена количественная пространственно-временная оценка современных тенденций изменения ледовитости для отдельных календарных месяцев и года в целом по данным, полученным для 7-ми ледовых районов. Для периода современной климатической нормы 1991-2020 гг. тенденции ледовитости в 7-ми ледовых районах для календарных месяцев и года статистически значимы и отрицательны. Особенности изменения ледовитости во времени и в пространстве рассматриваемого региона хорошо согласуются с особенностями изменения во времени и пространстве ПТВ, исследованными авторами ранее [20].

Для периода 1991-2020 гг. можно отметить следующие характерные черты процесса снижения ледовитости в регионе Баренцева и Карского морей:

-

1. Для года в целом интенсивность многолетнего процесса снижения ледовитости возрастает в направлении с юга на север. Наибольшие значения скоростей снижения ледовитости наблюдаются в северной части исследуемого региона в октябре-ноябре.

-

2. В июне многолетний процесс снижения ледовитости охватывает весь исследуемый регион: в этом месяце от года к году площадь ледяного покрова уменьшается на всей акватории.

-

3. В периоды наибольшего (март-апрель) и наименьшего (сентябрь) развития ледяного покрова тенденции снижения ледовитости отмечаются только на небольшой части исследуемого региона: в марте-апреле — в восточной части Баренцева моря, в сентябре — на северо-востоке Карского моря. В эти месяцы на остальной акватории площадь ледяного покрова колеблется около среднего многолетнего значения.

-

4. С мая по сентябрь, когда происходит сезонное уменьшение ледовитости, многолетний процесс снижения ледовитости начинается в мае на юго-западе исследуемого региона, распространяется на северо-восток, постепенно ослабевая на юго-западе. С октября по февраль, когда происходит сезонное повышение ледовитости, многолетний процесс снижения ледовитости движется в обратном направлении: начинается в октябре на северо-востоке исследуемого региона, распространяется на юго-запад, ослабевая на северо-востоке, в ноябре-декабре охватывает практически всю акваторию, и к февралю наблюдается только на западе региона.

Список литературы Тенденции ледовитости Баренцева и Карского морей в период современных изменений климата

- Моря Российской Арктики в современных климатических условиях / под общ. редакцией И.М. Ашика. СПб: ААНИИ, 2021. 360 с.

- Алексеев Г.В., Александров Е.И., Глок Н.И., Иванов Н.Е., Смоляницкий В.М., Харланенкова Н.Е., Юлин А.В. Эволюция площади морского ледового покрова Арктики в условиях современных изменений климата // Исследование Земли из космоса. 2015. № 2. С. 5-19. DOI: 10.7868/S0205961415020025

- Cai Q., Wang J., Beletsky D., Overland J., Ikeda M., Wan L. Accelerated Decline of Summer Arctic Sea Ice During 1850–2017 and the Amplified Arctic Warming During the Recent Decades // Environmental Research Letters. 2021. Vol. 16 (3). DOI: 10.1088/1748-9326/abdb5f

- Årthun M., Onarheim I.H., Dörr J., Eldevik T. The Seasonal and Regional Transition to an Ice-Free Arctic // Geophysical Research Letters. 2021. Vol. 48 (1). DOI:10.1029/2020GL090825

- Xia W., Xie H., Ke Ch. Assessing Trend and Variation of Arctic Sea-Ice Extent during 1979–2012 from a Latitude Perspective of Ice Edge // Polar Research. 2014. Vol. 33. Art. 21249. DOI: 10.3402/polar.v33.21249

- Onarheim I.H., Årthun M. Toward an Ice-Free Barents Sea // Geophysical Research Letters. 2017. № 44. P. 8387-8395. DOI: 10.1002/2017GL074304

- Stroeve J., Notz D. Changing State of Arctic Sea Ice Across All Seasons // Environmental Research Letters. 2018. Vol. 13. № 10. Art. 103001. DOI: 10.1088/1748-9326/aade56

- Onarheim I.H., Eldevik T., Smedsrud L.H., Stroeve J.C. Seasonal and Regional Manifestation of Arctic Sea Ice Loss // Journal of Climate. 2018. Vol. 31. P. 4917-4932. DOI: 10.1175/JCLI-D-17-0427.1

- Isaksen K., Nordli Ø., Ivanov B. et al. Exceptional warming over the Barents area// Scientific Reports. 2022. № 12 (1). DOI: 10.1038/s41598-022-13568-5

- Лис Н.А., Егорова Е.С. Климатическая изменчивость ледовитости Баренцева моря и его отдельных районов // Проблемы Арктики и Антарктики. 2022. Т. 68. № 3. С. 234-247. DOI: 10.30758/0555-2648-2022-68-3-234-247

- Карандашева Т.К., Демин В.И., Иванов Б.В., Ревина А.Д. Изменения температуры воздуха в Баренцбурге (Шпицберген) в XX-XXI вв. Обоснование введения новой климатической нормы // Российская Арктика. 2021. № 2 (13). С. 26-39. DOI:10.24412/2658-4255-2021-2-26-39

- Миронов Е.У. Ледовые условия в Гренландском и Баренцевом морях и их долгосрочный прогноз. СПб: ААНИИ, 2004. 320 с.

- Карклин В.П., Юлин А.В., Шаратунова M.В., Мочнова Л.П. Климатическая изменчивость ледяных массивов Карского моря // Проблемы Арктики и Антарктики. 2017. №4. C. 37-46. DOI: 10.30758/0555-2648-2017-0-4-37-46

- Рожков В.А. Теория и методы статистического оценивания вероятностных характеристик случайных величин и функций с гидрометеорологическими примерами / Кн. 2. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 780 с.

- Ivanov B., Karandasheva T., Revina A. (et al.) Assessment of long-term changes surface air temperature from the High Arctic archipelago Franz Joseph Land from 1929 to the present (2017) // Czech Polar Report. 2021. №11 (1). P. 114-133. DOI: 10.5817/CPR2021-1-9

- Шапкин Б.С., Рубченя А.В., Иванов Б.В., Ревина А.Д., Богрянцев М.В. Многолетние изменения ледовитости в районе архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа // Лед и Снег. 2021. Т. 61. № 1. С. 128-136. DOI: 10.31857/S2076673421010076

- Булавина А.С. Влияние колебаний стока Оби и Енисея на площадь ледяного покрова Карского моря // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2023. Т. 2. № 3. С. 10-18. DOI:10.37614/2949-1185.2023.2.3.002

- Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 1. Баренцево море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 280 с.

- Матвеева Т.А., Семенов В.А., Астафьева Е.С. Ледовитость арктических морей и её связь с приземной температурой воздуха в Северном полушарии / // Лёд и Снег. 2020. T. 60. № 1. С. 134-148. DOI: 10.31857/S2076673420010029

- Карандашева Т.К., Иванов Б.В., Демин В.И., Ревина А.Д., Ильюшенкова И.А., Анциферова А.Р. Современные тенденции приземной температуры воздуха в Баренцевом и Карском морях // Российская Арктика. 2024. Т. 6. № 3. С. 55-64. DOI: 10.24412/2658-4255-2024-3-55-64