Теоретические аспекты применения компетентностного подхода в системе образования

Автор: Кузнецова Л.В., Осинцева Л.М.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 6-1 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается компетентностный подход как альтернатива традиционному образованию, ориентированному на нормирование содержательных единиц. Подробно разбирается определение термина «компетенция» и «компетентность». Схематично дается классификация универсальных компетенций, профессиональных компетенций по виду и уровню, а также прослеживается переход от традиционной системы образования к компетентностному подходу.

Компетентностный подход, образовательная деятельность, электронное портфолио, профессионализм, универсальные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/170190430

IDR: 170190430

Текст научной статьи Теоретические аспекты применения компетентностного подхода в системе образования

Анализ опубликованных материалов, посвященных компетентностному подходу показал, что большинство работ относится к общеобразовательной школе. Но, не смотря на специфику и отличительные черты высшего образования, ему присущи все закономерности процесса обучения, поэтому применение компетентностного подхода в полной мере применяется и в высшем образовании. Современное общество выдвигает ряд требований к воспитанию современного, конкурентноспособного человека, поэтому процессы обучения и воспитания рассматриваются как средства развития человека не только как индивида, но и как члена социума.

В отечественной науке ряд ученых (Загвозкин В.К., Зимняя И.А., Каспржак А.Г. и др.) компетентностный подход определяют как способ достижения нового качества образования. В странах Евросоюза компетентностный подход получил широкое распространение и в большинстве европейских стран реализован на уровне национальных образовательных стандартов.

Доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки Российской Федерации И.А. Зимняя выделила три этапа в развитии компетентностного подхода:

I этап – (1959-70 гг.) в научных кругах используется категория «компетенция», создаются предпосылки разделе- ния понятий компетентность и компетенция, а также разрабатывается модель понятия «социальные компетенции» и «социальные компетентности».

В 1959 году, чтобы описать индивидуальные особенности человека Р. Уайт вводит в обиход термин «компетенция», как эффективное взаимодействие человека с окружающей средой. А в 1965 г. профессор лингвистики Массачусетско го технологического института Н. Хомский вводит понятие компетентности в теорию языка [1].

II этап – (1970-90 гг.) в сфере менеджмента и управления уже активно используются категории компетентность и компетенция, на что указывает работа Р. Бояциса «Компетентностный менеджер» [2].

В этот же период времени (1984 г.) Дж. Равен, выпускает работу «Компетентность в современном обществе», в которой автор разделяет виды компетентностей и осуществляет их классификацию. Джон Равен трактует компетентность как жизненный успех в социально значимой области: «Компетентность – явление, которое состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга… некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, … это компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения»[3, с. 253].

III этап – (1990-01 гг.) уже в образовательном процессе активно используются категории компетентность и компетенции, утверждается компетентно-стный подход. В материалах ЮНЕСКО приводится круг компетенций, которые рассматриваются как желаемый результат образования. В этот же период Совет Европы вводит понятие «ключевые компетенции», которые должны способствовать сохранению демократического общества, соответствовать новым требованиям рынка труда и экономическим преобразованиям.

В то же время в России ведутся исследования «компетентности», как научной категории применительно к образованию, начинают разрабатываться образовательные программы на основе понятия о компетентности. Компетент-ностный подход для российской образовательной системы не является принципиально новым, так как его прообразом считаются идеи личностного и общего развития, сформулированные в контексте развивающего и личностноориентированного образования.

В 2001 году правительственной «Программой модернизации российского образования до 2010 года» в России нормативно закреплен переход на ком-петентностно-ориентированное образование.

В 2003 году в пределах формирования единого европейского пространства высшего образования (Болонский процесс) Россия взяла на себя обязательства по присоединению, в том числе, по компетентностному формату представления результатов профессионального образования.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования А.В. Хуторской обозначает, что при введении в практику обучения понятия «компетенция» позволит решить проблему в российской высшей школе, так как обучающиеся овладев теоретическими знаниями, не могут реализовать их на практике. Компе-тентностный подход в образовательном процессе понимается не просто как усвоение обучающимися знаниями, умениями и навыками, а как процесс развития разносторонней личности, обретения себя в мире духовных ценностей, реализации определенных социальных ролей. Отличия компетентностей от традиционных знаний, умений и навыков заключается в том, что компетентность обязательно включает в себя личностные качества (коммуникабельность, целеустремленность, дисциплинированность и др.) – способы действия и черты характера[4]. Отсюда следует, что образовательная компетенция подразумевает не только усвоение обучающимися отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных компонентов. Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т.е. его развития и роста в процессе усвоения определенного социального опыта. Таким образом, компетенция включает в себя: знания, умения и навыки, личностные особенности, способности, а также ценности и мотивацию.

Прежде чем говорить о компетентно-стном подходе в образовательном процессе, разберем понятия «компетенция» и «компетентность». Мы часто в повседневной жизни употребляем такие выражения, как «я не компетентен», «не в моей компетенции», которые кажутся нам понятными. Однако обобщение научной литературы по этой проблеме, показывает, что общепринятого их определения нет, трактовка их чрезвычайно разнообразна. Термин «компетенция» имеет более 50-ти определений, но по своей сути все эти определения сводятся к одному: компетенция – это способность применять знания, умения и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профес- сионального образования закреплено именно это определение.

Разобрав определение термина «компетенция» сразу же возникает вопрос, что же такое компетентность? Компетентность — предполагает знание существа проблемы и умение её решать, т.е. потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты.

Человек, обладающий определенной компетенцией, т.е. знаниями, умением и опытом собственной деятельности, выносящий объективные суждения и принимающий точные, эффективные решения – считается компетентным.

Рассмотрев более подробно термин «компетентность», можно заметить, что у него много общего с термином «профессионализм», который определяется как высокое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное профессиональное исполнение своей работы. Из этого сразу же встает вопрос, а зачем тогда водить термины «компетентность» и «компетенция», если уже есть «профессионализм» и «профессиональные качества». Термин «профессиональные качества» – это качества важные для определенной профессии, а термин «компетенции» обозначает качества, важные для эффективной работы профессионала.

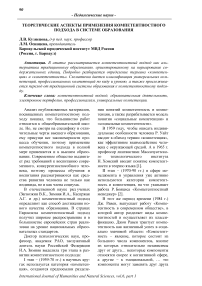

Исследователи, изучающие понятия компетенций и их виды, отмечают их системный, многосторонний и разноплановый характер. При всем многообразии компетенций исследователи их классифицируют по виду и уровню (рис. 1):

Рис. 1. Классификация компетенций по виду и уровню

Ключевые компетенции – наиболее общие (универсальные) умения и способности человека, позволяющие ему в условиях современного общества достигать высоких результатов в личной и профессиональной жизни. Ключевые компетенции опираются на универсальные средства, способы, приемы и методы достижения поставленных человеком целей. Они составляют основу жизнедеятельности человека и и носят надпрофессинальный и надпредметный характер. Отсюда следует, что владеть ключевыми компетенциями должен каждый член общества.

На Совете Европы были определены пять ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые европейцы» (табл. 1).

Таблица 1

|

1. |

Политические и социальные |

Способность брать ответственность на себя, принимать участие в групповых решениях, разрешать конфликты мирным путем, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов |

|

2. |

Межкультурные компе тенции |

Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе (толерантность, принятие различий между людьми, уважение других, способность уживаться с представителями других культур, языков и религий). |

|

3. |

Компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией |

Людям не владеющим этими коммуникациями, угрожает социальная изоляция (в наше время особое значение приобретает владение более чем одним языком) |

|

4. |

Компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества |

Владение информационными технологиями, понимание их применения, способности к критическому суждению в отношении информации, распространяемой СМИ |

|

5. |

Компетенции непрерыв ного обучения |

Способность учиться на протяжении жизни как основа непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни. |

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единое определение «ключевых компетенций». Более того, у различных авторов встречается от 3 до 140 компетенций, да и в различных источниках они по-разному именуются.

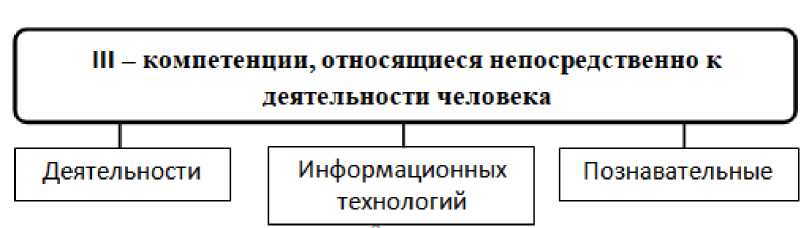

Отечественный исследователь (А.В. Хуторской) представляет следующую классификацию ключевых компетенции (рис. 2):

Рис. 2 Классификация ключевых компетенций отечественных ученых

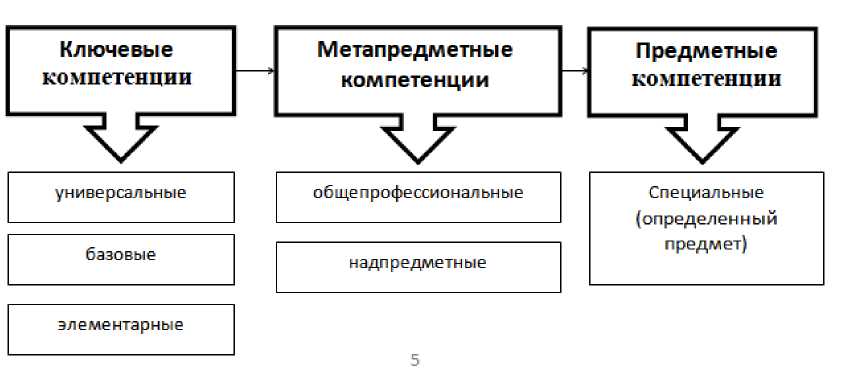

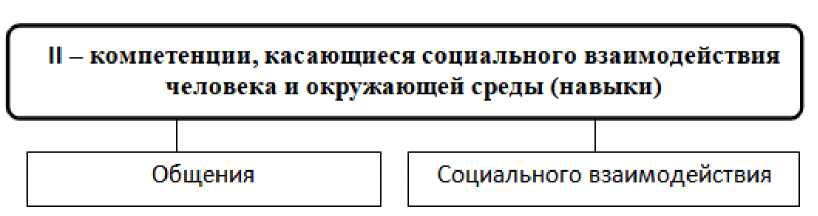

По мнению многочисленных экспертов, наиболее комплексно виды профессиональных компетенций определены И.А. Зимней. Она выделяет три группы профессиональных компетенций, так же каждая группа предусматривает свои виды ключевых компетенций (рис. 3, 4, 5):

Рис. 3. Категории, относящиеся к первой группе ключевых компетенций

Рис. 4. Навыки, относящиеся ко второй группе ключевых компетенций

Рис. 5. Компетенции, относящиеся к третьей группе ключевых компетенций

Ключевые компетенции, характеризующие личные особенности человека ценятся практически везде, это и увлеченность своей работой, организованность, умение доводить дело до конца, коммуникативная адекватность и др. Но есть и другая группа компетенций, актуальных в рамках определенной профессиональной деятельности – профессиональные компетенции.

Профессиональные компетенции подразделяются на базовые (ключевые) и функциональные. Базовые компетенции, востребованы сразу во многих областях профессиональной деятельности, а функциональные, применимы только в определенной профессии, специальности, например педагогические компетенции.

На сегодняшний день уровень образованности с позиции компетентност- ного подхода определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе приобретенных знаний. Компетентностный подход не в коем случает, не отрицает значение знаний, он акцентирует внимание на способности использования полученных знаний и умений. Отсюда можно сделать вывод, что компетентностный подход, отражает новые цели образования, которые описываются в терминах, отражающих возможности обучающих- ся, рост их личностного потенциала. Так как при традиционном подходе цели будут отвечать на вопрос: что нового узнал обучающий? При компетентност-ному подходе вопросе будет: чему он научился?[5]

Таким образом, многими учеными компетентностный подход рассматривается как альтернатива традиционному образованию, ориентированному на ционных испытаний, предполагающих выявление объема и качества усвоенных знаний, оценка компетенций ориентирована на приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности обучающихся (защита портфолио, экспертиза продуктов профессиональной деятельности и др.). Отсюда следует, что уровень образованности с позиции компетентностного подхода не определяется объемом знаний, а определяется способностью использо- вать имеющиеся знания для решения возникающих проблем различной сложности. Из чего можно сделать вывод, что с позиции компетентностного подхода основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых (универсальных) компетенций, что и относится к требованиям федерального государственного образовательного нормирование содержательных единиц. стандарта.

В отличие от традиционных экзамена-

Список литературы Теоретические аспекты применения компетентностного подхода в системе образования

- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. - М., 1972.

- Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. М.: Изд-во: ГИППО, 2008. С. 340.

- Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. - М.: «Когито-Центр», 2002. С. 396.

- Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на отделении философии образования и теории педагогики РАО, 23.04.02. «Центр «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm

- Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии, 2004. №5. С. 3-12.