Теоретические основы лингвокоммуникативной подготовки студентов вуза

Автор: Елизова Елена Ивановна, Яковлева Надежда Максимовна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов в условиях двухуровневой системы высшего профессионального образования.

Лингвокоммуникативная подготовка, вторичная языковая личность, лингвокоммуникативная культура.

Короткий адрес: https://sciup.org/14239654

IDR: 14239654 | УДК: 378

Текст научной статьи Теоретические основы лингвокоммуникативной подготовки студентов вуза

Е.И. Елизова, Н.М. Яковлева

Модернизация образования ставит основной целью профессиональной иноязычной подготовки формирование языковой личности, способной к свободному общению на иностранном языке, что предполагает серьезное и целенаправленное обучение иноязычной речи в процессе межкультурной коммуникации.

Значительный вклад в развитие системы профессионального иноязычного образования внесли труды О.А. Абдуллиной, Г.И. Аксеновой, С.И. Архангельского, А.А. Вербицкого, И.А. Зязюна, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Ку-люткина, М.М. Левиной, А.И. Пискунова и др.

В настоящее время профессиональная иноязычная подготовка рассматривается как процесс подготовки специалистов высшего учебного заведения, результатом которой выступает формирование прочных лингвистических знаний, позволяющих решать теоретические и практические задачи по профилю подготовки.

Система подготовки специалистов к иноязычной коммуникации в профессиональной сфере характеризуется взаимосвязью пяти структурных компонентов, представленных в таблице 1 на с. 73.

Компоненты профессиональной иноязычной подготовки конкретизированы нами в соответствующих компетенциях, каждая из которых представляет собой интегративную целостность, включаю- щую соответствующие знания, навыки, умения и практический опыт их применения в условиях высокой личной заинтересованности в процессе и результатах деятельности, что и превращает эту совокупность в компетенцию.

В современных психолого-педагогических исследованиях, посвященных проблемам профессионального иноязычного образования, практически не выявляется предметный аспект коммуникативной деятельности субъектов образовательного процесса, содержащий в себе значительный общеобразовательный и воспитательный потенциал: повышение уровня общей и профессиональной культуры, культуры мышления, общения и речи и т.д.

Решению задач эффективного межличностного и межкультурного иноязычного общения способствует, на наш взгляд, интегративная лингвокоммуникативная подготовка студентов вузов, направленная на формирование лингвокоммуникативной культуры комплексной языковой личности будущих специалистов в области иностранных языков. В системе лингвокоммуникативной подготовки приоритетное внимание уделяется не только поведенческим умениям преподавателя иностранного языка, но и проблеме организации коммуникации, определения ее специфических задач, каналов и средств в целостной коммуникативной деятельности преподавателя и студентов.

Структурно-содержательный анализ компонентов профессиональной иноязычной подготовки

Таблица 1

|

Компонент |

Содержание |

|

Целевой |

Общие и специфические задачи каждого этапа профессиональной подготовки |

|

Содержательный |

Разработка учебно-методического обеспечения процесса подготовки; предметный аспект содержания языковой подготовки (языковые и переводческие знания, умения и навыки); операциональный аспект содержания языковой подготовки (система методов работы со студентами); последовательность реализации учебных курсов; активность студентов, проходящих языковую подготовку |

|

Процессуальный |

Формирование умений и компетенций/субкомпетенций, обеспечивающих возможность пользоваться ими в ситуациях межкультурного общения, соответствующих профессиональным функциям будущих специалистов (специальная лингвистическая (языковая) субкомпетенция; специальная дискурсивная субкомпетенция; специальная социокультурная субкомпетенция; специальная стратегическая (компенсаторная) субкомпетенция; предметная профессиональная компетенция; информационная компетенция; медиативная (переводческая) компетенция) |

|

Диагностический |

Диагностика статусных позиций студентов, их мотивации, типов познавательной активности, динамики интеллектуального статуса, языковых и переводческих знаний, умений и навыков, сформированности устремлений |

|

Оценочнорезультативный |

Степень достижения прогнозируемой цели и сформированности у студентов необходимых компетенций; уровень профессиональной готовности. |

Аспекты лингвокоммуникативной подготовки рассмотрены в работах таких отечественных исследователей как Л.Г. Антропова (коммуникативная компетентность), M.B. Булыгина (языковая компетентность), И.И. Лейф (социокультурный аспект компетентности), Ю.В. Соляников (исследовательская компетентность), Х.М. Шиян (аутопедагогическая компетентность), В.Л. Темкина (лингвокоммуникативная культура). Психологическая специфика лингвокоммуникативной подготовки представлена в работах А.Н. Леонтьева, В.А. Маликовой. Сущность и границы применимости различных подходов к формированию лингвокоммуникативной компетентности раскрыты в исследованиях В.Г. Афанасьева, Г.В. Белой, Л.М. Демчук, И.А. Зимней, Е.С. Полат, Н.С. Сахаровой и др.

Специфика коммуникативной подготовки студентов вуза определяется новым видением содержания иноязычного образования. По утверждению О.Д. Митрофановой, определившей пер- спективу лингвистической и методической науки, мы «перешагнули порог коммуникативного направления обучения и вступили в век культурологии и культуроведения, истинного диалога культур и языкового многообразия, оказавшись в благоприятных условиях для обновлениия методической науки и лингводидактического поиска» [2]. В связи с этим представляет интерес тенденция движения от понятия «квалификация» к понятию «компетенция», активное употребление которого начинается с определения Н. Хомского в 1965 г. в Америке (Массачусетский университет), предложенного им применительно к теории языка, трансформационной грамматике [4].

Введение в конце XX столетия в научный оборот понятия «компетентность» обусловлено, на наш взгляд, следующими характеристиками компетентности:

-

• компетентность в отличие от элемента функциональной грамотности, позволяет решать целый класс задач;

-

• компетентность в отличие от навыка, осознанна;

Теоретические основы лингвокоммуникативной подготовки студентов вуза

Е.И. Елизова, Н.М. Яковлева

-

• компетентность в отличие от умения, переносима (связана с целым классом предметов воздействия);

-

• в отличие от знания компетентность существует в форме деятельности (реальной или умственной), а не информации о ней;

-

• компетентность является интегрированной: совершенствуется не по пути автоматизации и превращения в навык, а по пути интеграции с другими компетентностями.

Мы считаем, что компетентность – более обширное понятие, оно включает в себя и знания, и умения, и навыки, и результаты личностного роста индивида. Компетентность – это владение специалистом необходимым набором компетенций. Сейчас недостаточно просто получать знания, их необходимо добывать, именно в процессе добывания знаний формируется компетентность.

Вслед за А.В. Хуторским мы разграничиваем эти термины на основании противопоставления общего, формируемого в образовательном процессе (компетенция), и индивидуального, усвоенного / приобретенного в результате образовательного процесса (компетентность) [3]. Таким образом, компетенция рассматривается как формируемая в образовательном процессе способность, которая основана на знаниях, ценностях, склонностях и дает возможность установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для решения учебной, социальной или профессиональной проблемы. Компетентность, именно она является объектом оценивания, представляет собой результат образовательного процесса, включая в себя не только когнитивную и операционно-техническую составляющую, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Компетентность выражается в овладении студентами определенным пакетом компетенций, характеризующим уровень профессиональной подготовки специалистов в языковом и коммуникативном аспектах. Сущность лингвокоммуникативной подготовки рассматривается в аспекте качественной профессиональной иноязычной подготовки, в которую трансформированы социальнопедагогический опыт, научно-теоретические положения, технологии и способы коммуникативной деятельности.

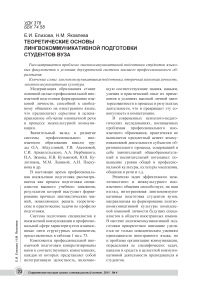

Вышеизложенное дает нам основание выделить лингвокоммуникативную подготовку как самостоятельный компонент профессиональной иноязычной подготовки. В нашем исследовании мы понимаем под лингвокоммуникативной подготовкой студентов языковых факультетов целенаправленный процесс овладения профессионально значимыми компетентностями, ориентированными на формирование лингвокоммуникативной культуры комплексной языковой личности, необходимой в профессиональной деятельности специалистов в области иностранных языков.

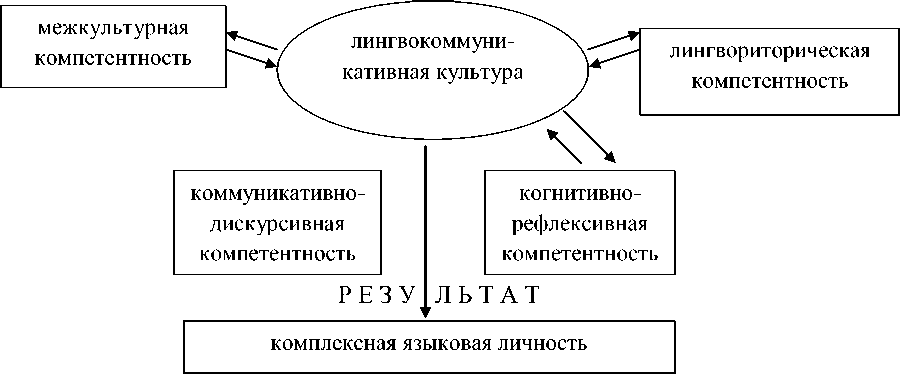

Лингвокоммуникативная культура как сложное системное образование представляет собой упорядоченную совокупность профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, обеспечивающих коммуникативное речевое и неречевое поведение с учетом лингвистических и экстралингвистиче-ских знаний инокультурной среды.

Целостность лингвокоммуникативной культуры обеспечивается вхождением в структуру образования ценностно-смысловых, личностных, деятельностных и знаниевых составляющих. В основе психологического механизма опыта данного содержания образования лежит развивающаяся вербальная образовательная ситуация, гарантирующая актуализацию и удовлетворение социогенной потребности студента, личностных статусных притязаний будущего специалиста, его конкурентоспособность [1].

Лингвокоммуникативная подготовка студентов вуза предполагает не только овладение речью, используя многообразные языковые средства в различных языковых условиях, но и готовность ре- шать множество коммуникативных задач, уметь ставить социальный диагноз по речевому портрету, иметь навыки не только межличностного взаимодействия с собеседником, но и навыки воздействия на аудиторию и т.д. Качество грамотной иноязычной речи, которое зависит от коммуникативных качеств речи, выявляется на основе соотношения речи с такими «неречевыми структурами», как сам язык как устройство, порождающее речь, а также мышление и сознание говорящего, окружающая его действительность, человек – адресат речи, условия общения.

Учет этих «неречевых структур» определяет следующие обязательные качества хорошей речи: правильность, чистоту, точность, логичность, выразительность, образность, доступность, уместность.

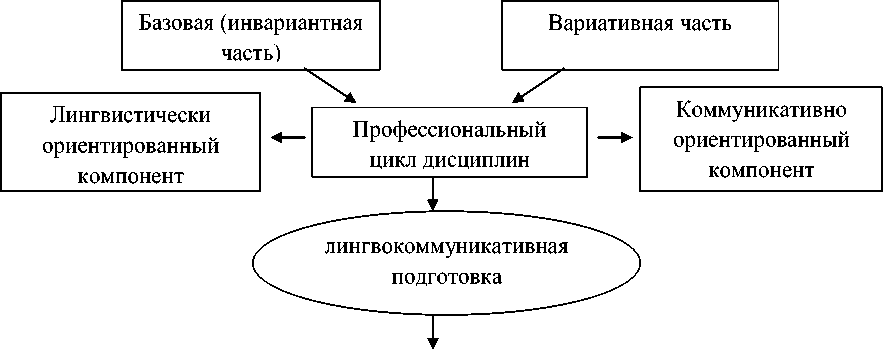

Результатом лингвокоммуникативной подготовки выступает комплексная языковая личность, обладающая лингвокоммуникативной культурой, представленной совокупностью межкультурной, лингворефлексивной, коммуникативно-дискурсивной и лингвориторической компетентностей. Схематически данное положение отражено на рис. 2.

Профессиональная иноязычная подготовка

Рис. 2. Статус лингвокоммуникативной подготовки в системе профессионального иноязычного образования

Лингвокоммуникативная подготовка занимает, по нашему мнению, важное место в системе общей профессиональной иноязычной подготовки в аспекте интегративной организации образова- тельного процесса по учебным циклам, где нами выделяется профессиональный цикл дисциплин, рассматриваемый как фундаментальная база для формирования лингвокоммуникативной культуры

Теоретические основы лингвокоммуникативной подготовки студентов вуза

специалиста в области иностранных языков. Предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом учебные циклы (гуманитарный, социальный и экономический; математический и естественнонаучный) и разделы (учебная и производственная практика, итоговая государственная аттестация) оказываются опосредованно связанными с профессиональным циклом и обусловливают комплексную реализацию лингвокоммуникативной подготовки студен-

Структурные элементы лингвокоммуникативной культуры как компонента лингвокоммуникативной подготовки выделены нами на основе компетент-ностного анализа данного понятия в соответствии с выполняемыми функциями каждого компонента и рассматриваются как динамическая система, определяющая сущность и динамику реализации лингвокоммуникативной подготовки. Полученные результаты отражены нами на рис. 3.

тов вуза.

К

О

М

П

Е

Т

Е

Н

Т

Н

О

С

Т

И

Рис. 3. Структурно-функциональная характеристика лингвокоммуникативной культуры

Е.И. Елизова, Н.М. Яковлева

Основная задача лингвокоммуникативной подготовки будущего специалиста в области иностранных языков, независимо от направления и профиля его подготовки, заключается не только в том, чтобы заложить основы речевой компетентности, что предполагает наличие грамотной, чистой, выразительной, богатой, уместной и точной речи на родном и иностранном языках, стремление использовать разнообразные языковые средства в зависимости от различных речевых условий, но и развить навыки межличностного взаимодействия в процессе межкультурной коммуникации, умение анализировать свою собственную речь и речь собеседника. Последовательность реализации лингвокоммуникативной подготовки предполагает качественное повышение уровня сформированности лингвокоммуникативной культуры как сущностно-личностной характеристики студентов вуза.

Лингвокоммуникативная подготовка в системе иноязычного образования рассматривается нами как целостный процесс, имеющий уровневую организацию. Формирование лингвокоммуникативной культуры и комплексной языковой личности как компонентов лингвокоммуни-

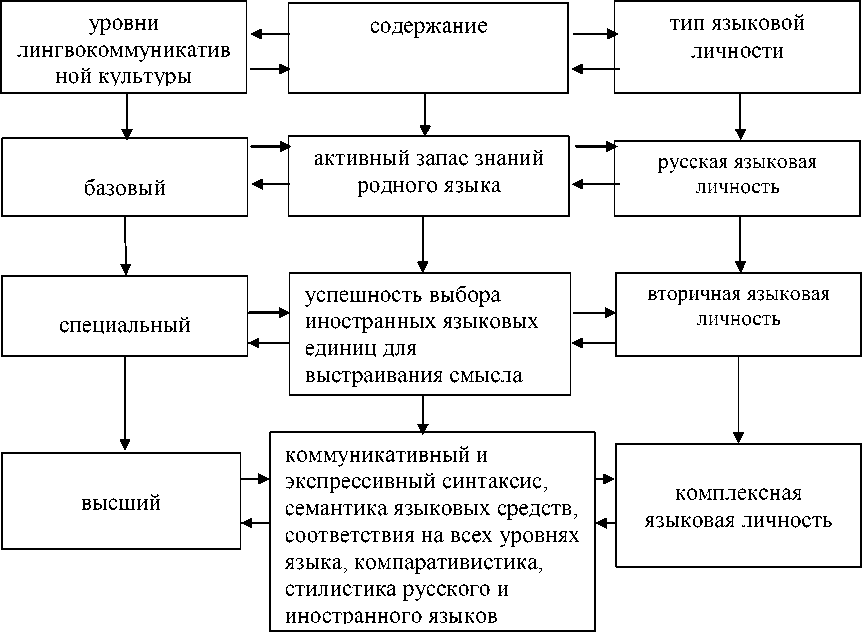

Рис. 4. Уровневая характеристика лингвокоммуникативной культуры в контексте языковой личности

Лингвокоммуникативная культура как системное образование имеет тесную связь с формированием языковой личности субъекта образовательного процесса. Овладение культурой речи родного и иностранного языков определяет внутренний образ каждого человека и проходит несколько этапов развития языковой личности специалиста. Языковая личность формируется в процессе овладения родным языком, что создает предпосылки для структурирования мысли, развития интеллекта личности, усложнения когнитивной деятельности. В процессе профессиональной иноязычной подготовки как результат освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры осуществляется переход кативной подготовки реализуется по трем уровням: базовому, специальному, высшему. На рисунке 4 представлена уровневая характеристика лингвокоммуникативной культуры в соответствии с типами формируемой языковой личности.

на акустичестический и графический коды иностранного языка, дисциплинируя языковые структуры родного языка, что обусловливает формирование вторичной языковой личности обучаемых. Внедрение магистерской ступени в системе двухуровневой подготовки профессионального иноязычного образования предполагает совершенствование вторичной языковой личности и адекватное функционирование комплексной языковой личности в межкультурном общении.

Лингвокоммуникативная подготовка студентов вуза обусловливает выход на четкое языковое оформление мыслей как на родном, так и на иностранном языках для успешной межкультурной коммуникации. Каждый выделенный

Теоретические основы лингвокоммуникативной подготовки студентов вуза

нами уровень сформированности лингвокоммуникативной культуры отражает динамическую природу феномена лингвокоммуникативной подготовки, ее целостный, развивающийся характер, поэтому ее структурные элементы представляются необходимыми и достаточными для ее реализации и развития.

Таким образом, лингвокоммуникативная подготовка предполагает формирование лингвокоммуникативной культуры комплексной языковой личности как сущностно-личностной характеристики, представляет собой самостоятельное научное понятие, рассматриваемое нами с учетом основных требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования с присвоением квалификации «бакалавр» и «магистр». Соотношение уровневой характеристики и структурных элементов лингвокоммуникативной культуры в ходе реализации лингвокоммуникативной подготовки обеспечивают ее целостность и многоуровневый характер.

Комплексная лингвокоммуниктив-ная подготовка представляет собой самостоятельный феномен, функционирование которого обусловлено социально-коммуникативными процессами в современном обществе, требующими в начале XXI в. более детального рассмотрения.

Список литературы Теоретические основы лингвокоммуникативной подготовки студентов вуза

- Европейский языковой портфель для филологов (для преподавателей языка, письменных и устных переводчиков)/Сост. К.М. Ирисханова; Под ред. Набережнова А.Н. и Шерера Р. -М.: МГЛУ, 2005. -75 с.

- Митрофанова О.Д. Лингводидакти-ческие уроки и прогнозы 20 века//Материалы 9-го конгресса МАПРЯЛ. Братислава. 1999. Доклады и сообщения российских ученых. -М., 1999. -С. 363.

- Хуторской А.В. Современная дидактика. -СПб., 2001. -543 с.

- Хомский Н. Язык и мышление. -М., 1990. -123 с.

- European portfolio for philologists (language teachers, translators and interpreters)/by K.M. Iriskhanova; Ed. by Naberezhnov A.N. and Sherer R. -M.: MGLU, 2005. -75 p.

- Mitrofanova O.D. Lingua-didactic lessons and forecasts of the 20th century//Proceedings of 9th MAPRYAL. Bratislava. 1999. Papers by Russian scientists. -M., 1999. -P. 363.

- Khutorsky Modern didactics. -SPb., 2001. -543 p.

- Chomsky N. Language and Mind. -M.: 1990. -123 p.