Теоретико-методологические аспекты в изучении российской бюрократии

Автор: Ваганов А.М.

Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 1 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

В рамках настоящей статьи обозначаются теоретико-методологические подходы, позволяющие исследовать особенности регулятивной системы бюрократической организации России в контексте государственно-правовых традиций. Выявляется эвристический потенциал теории М. Вебера для юридической науки как теоретической концепции, способной выявлять специфику развития правовых основ государственной бюрократии на базе самобытности государственности и правовой системы конкретного общества.

Бюрократия, государственность, правовая система, государ- ственно-правовые традиции, теория бюрократии м.вебера, правовые основы бю- рократии

Короткий адрес: https://sciup.org/14214652

IDR: 14214652

Текст научной статьи Теоретико-методологические аспекты в изучении российской бюрократии

В современной России, как и во многих других странах, не относящихся к западноевропейской цивилизации, проводятся масштабные административные преобразования, затрагивающие все уровни управления, направленные на совершенствование системы государственной службы, оптимизацию функционирования государственной бюрократической организации и борьбу с коррупцией в данной сфере. Ведется работа по созданию качественных правовых основ функционирования системы админис- трирования, направленная на исчерпывающую правовую регуляцию возникающих отношений в управленческой системе.

Вместе с тем становится все более очевидным, что основные проблемы государственной бюрократии стран «не западного мира» кроются не в качестве или количестве правовых актов, регулирующих данную сферу отношений, а в правореализации. В XXI веке правотворчество в системе российского государственного администрирования существенно возросло, но остаются

Ваганов А.М.

неразрешенными такие серьезные проблемы правореализационного характера, как масштабная коррупция, широкая распространенность неправовых латентных межличностных и властных отношений в ущерб правоотношениям, несоблюдение юридически установленных правил, процедур в управленческой деятельности и т.д. Многие российские ученые приходят к выводу о необходимости фундаментального переосмысления правовых институтов в жизни российского общества.

Перед российской государственно-правовой наукой встала задача глубокого теоретического осмысления указанных проблем и поиска путей их разрешения. Становится актуальным историко-генетический анализ становления и развития правовых основ российской сферы государственного управления на разных исторических этапах, позволяющий дать основу для оптимизации проходящих в современной России административных преобразований. Следует выявлять преемственность от присущих российской сфере государственного управления и государственной бюрократии характерных черт, а также самобытности российской государственности и правовой системы.

Необходимо отметить, что представители государственно-правого знания и других социогуманитарных наук все чаще приходят к выводам, указывающим на невозможность разработки универсальной модели развития государственно-правовых институтов, в том числе и бюрократии, которую можно было бы применить к разным обществам. Ученые сходятся во мнении, что элементы таких сложных социальных явлений как государство и право развиваются одновременно под воздействием как внешних для общества факторов, так и внутрисоци-альных закономерностей. Только проводя исследование в контексте их соотношения, можно достичь объективного и всестороннего понимания происходящих процессов.

Такие выдающиеся ученые в сфере поли- тологии и социологии, как Ш. Эйзенштадт и С. Хантингтон еще в 60-х – 70-х гг. XX века доказывали многовариантность исторического развития общественных институтов разных цивилизаций и огромное влияние на него веками складывавшихся самобытных культур и традиций [1, с. 162-168].

Во время «перестройки» широко известный российский писатель и общественный деятель А.И. Солженицын предостерегал: «Сейчас у нас самовнушение, что нам никакого собственного пути искать не надо, ни над чем задумываться, а только поскорее перенять, как делается на Западе. Но на Западе делается еще ой как по-разному! У каждой страны своя традиция» [2, с. 8]. В этой связи в современной российской юридической науке заметно усиливается интерес к самобытности государственноправовых институтов. Возрастает количество исследований, в которых причины их становления и развития, а также рекомендации по рационализации стараются найти в широком пласте традиций конкретного общества, признавая за ними самостоятельную и огромную роль в его формировании. Как доказывает видный уральский ученый-юрист В.Д. Перевалов, «анализ государственной и регулятивной системы общества неотделим от анализа общества и культуры в целом» [3, с. 8].

Исследование государственно-правовых институтов на базе выявления преемственности от традиционных черт конкретной государственности и правовой системы делает актуальными цивилизационную и модернизационную теории.

В отличие от формационной теории, господствовавшей в Советской России, цивилизационная теория интегративный (си-стемаообразующий) фактор общественных институтов, в том числе таких как государство и право, интерпретирует достаточно широко, включая в него, помимо экономических отношений, культуру, традиции, менталитет, религию и т.д. определенного общества, признавая за ними в равной сте- пени самостоятельную и огромную роль в становлении соответствующей государственности и правовой системы. При этом отстаивается многомерность и вариативность исторического процесса развития общества, его государственно-правовых институтов, доказывается их самобытность, линейно-стадиальная теория развития сочетается с локально-региональной [4].

В исследовании государственно-правовых традиций в рамках юридической науки приобретает значение модернизационная теория, образовавшаяся путем пересмотра с начала 1970-х гг. ее классического варианта. В рамках данного теоретического направления исследуются модернизационные преобразования, представляющие собой качественные изменения во всех сферах жизни общества, в том числе и государственно-правовой. Помимо выявления общих закономерностей преобразований доказывается неизбежность сохранения традиционных черт и, как следствие этого, многовариантность самих путей модернизации, развития государственности и правовой системы конкретного общества [5].

Вместе с тем цивилизационная и модернизационная теории, позволяющие проанализировать самобытность государственности и правовой системы конкретного общества, причины их возникновения, являются слишком абстрактным инструментарием в исследовании административных систем. Для выявления феномена бюрократической организации определенного государства, особенностей становления и развития ее правовых основ необходима теоретическая конструкция, специализирующаяся на объяснении эволюции государственной бюрократии и ее регуляторов.

Анализ основных теоретических концепций и взглядов о бюрократической организации приводит к выводу о том, что в большинстве своем они представляют собой фрагментарное исследование каких-либо конкретных проблем, связанных с государ- ственным администрированием. Непосредственно развитие бюрократической организации и ее регулятивной системы исследует теоретическая концепция М. Вебера.

Считаем, что разработанная в социологии немецким ученым теория бюрократии обладает значительным для государственно-правовой науки потенциалом и незаслуженно остается без внимания со стороны ученых-юристов. Проводя глубокий анализ данной теории с позиций юриспруденции, можно прийти к следующим выводам.

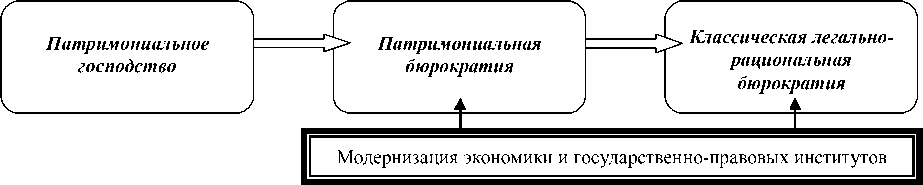

В теории бюрократии М. Вебера раскрывается классическая эволюция регуляторов системы администрирования от неправовых к правовым, от патримониального господства, функционирующего на неправовых властных императивах и межличностных отношениях, к легально-рациональной бюрократии в современном понимании данного государственного института, действующей на системе нормативных правовых актов, совокупность которых образует предмет исследования для юридической науки [6].

В своей теоретической концепции М. Вебер определил, что в абсолютных монархиях на территории Западной Европы и в государствах Древнего Востока существовало патримониальное господство. Данная система государственного управления отличалась нечетким разделением полномочий между чиновниками, отсутствием специализации, тенденцией к присвоению служащими занимаемых должностей. Но самое главное указанный тип управленческой структуры характеризовался не формальноправовыми, а межличностными и властными отношениями между вышестоящими и нижестоящими в бюрократической организации. В такой структуре неправовые властные императивы правителя имеют приоритет перед любыми правовыми нормами, а «отношение управленческого аппарата к господину определяется не объективным служебным долгом, а личной преданностью» [7, с. 130]. При этом само патри-

Ваганов А.М.

мониальное господство ученым разделялось на традиционный патримониализм (патримониальную властную структуру), для которого характерна неограниченная власть монарха, и сословное господство, характеризующееся ограничением власти монарха сословными правами и влиятельными сословно-представительными органами.

В соответствии с рассматриваемой концепцией модернизационные процессы, включавшие развитие рынка, промышленную революцию, зарождение и развитие капитализма, формирование крупных промышленных фабрик, монополий, захлестнувшие Западную Европу примерно с XVIII века, стали естественной предпосылкой зарождения основ правового государства, а вместе с тем рационализации и прежде всего детальной юридизации системы государственного администрирования. Легально-рациональная государственная бюрократия пришла на смену патримониальному господству. Но данный переход был постепенным на пути к классической бюрократии западноевропейского образца, всецело функционирующей на правовых началах, имеющей развитый правовой институт государственной службы, лежала промежуточная стадия - патримониальная бюрократия. В соответствии с рассматриваемой теоретической концепцией для данного типа управленческой системы характерно сочетание элементов патримониального господства и легально-рациональной бюрократии (рисунок 1).

Следует признать, что рассматриваемая теоретическая модель в науке не признается универсальной. Такие ученые, как К. Фридрих, Р. Бендикс, В. Пинтнер и Д. Роу-ни отмечают значительные сложности в применении данной концепции при изучении эволюции государственной бюрократии, ее регулятивной системы во многих обществах, особенно в странах «не западного мира». Кроме того, исследователи выражают большие сомнения в возможности практической реализации классической легально-рациональной бюрократии в социуме, где не развиты традиции правового государства [8, с. 115].

Тем не менее необходимо обратить внимание на принципиальное положение теории М. Вебера: теоретическая концепция вводит идеально-типические модели, которые требуют приспособления к конкретным государственно-правовым институтам [9, с. 625] Разрабатывая данную теорию, ученый максимально приблизил ее для объяснения эволюции западноевропейской, прежде всего немецкой, системы администрирования, становления ее правовых основ. При этом исследователь не отрицал, что эволюция государственной бюрократии в других странах имеет свои особенности в зависимости от самобытности государственности и правовой системы конкретного общества.

В этой связи представляют интерес научные выводы, сделанные в рамках совре-

Рис. 1. Классическая (западная) модель развития сферы государственного управления и бюрократической организации

менной модернизационной теории, показавшие, что развитие государственно-правовых институтов, в том числе бюрократической организации преуспевающих в настоящее время «не западных обществ» обладает своими особенностями [10, с. 548] Неизбежно находят отражение в становлении и развитии бюрократической организации и государственно-правовые традиции. В итоге формируются административные системы, обладающие существенными отличиями от классической веберовской легально-рациональной бюрократии.

Таким образом, выявляя теоретико-методологические подходы в исследовании регулятивной системы российской бюрократии как и административной системы стран, не относящихся к западноевропейской цивилизации, в контексте самобытности государственности и правовой системы определенного общества приходим к следующему. Большим потенциалом для юридической науки обладает теория М. Вебера, которая объясняет эволюцию такого неотъемлемого государственно-правового института как государственной бюрократии и ее правовых основ. Данная теоретическая концепция не является универсальной, вместе с тем выработанные в ее рамках идеально-типические модели, по признанию самого немецкого ученого, можно корректировать применительно к самобытности государственности и правовой системы конкретного общества. В свою очередь, изучить государственно-правовые традиции, существующие в конкретном государстве, представляется возмож- ным, опираясь на базовые теоретические принципы, выработанные в рамках цивилизационной теории и модернизационной теории, образовавшейся в процессе ее пересмотра с начала 1970-х гг.

Имеет также свою специфику и эволюция российской государственной бюрократии, становление и развитие ее правовых основ. В этой связи административные преобразования, проходящие в настоящее время в российской бюрократической организации, не должны ориентироваться на «слепое копирование» правовых конструкций, успешно действующих в странах Запада. Правовая политика должна быть направлена на детальное изучение общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, и государственно-правовых традиций. Считаем, что в российской государственно-правовой науке возникла необходимость разработать оригинальную теорию, которая бы с достаточной глубиной выявляла и объясняла самобытное развитие регулятивных основ бюрократической организации российского общества.

Конечно, в каждой стране имеются свои государственно-правовые традиции, отражающиеся на функционировании бюрократической организации. Вместе с тем разработка базовых методологических аспектов теоретической модели эволюции регулятивных основ бюрократической организации того или иного общества в контексте государственно-правовых традиций требует обмена мнениями представителей государственно-правовой науки разных стран.

Список литературы Теоретико-методологические аспекты в изучении российской бюрократии

- Eisenstadt S. N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966;

- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций М.: Изд-во АСТ, 2003.

- Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию: посильные соображения. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 8.

- Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник/Отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма, 2009.

- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991;

- Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993;

- Тойнби А.Д. Постижение истории: Сборник. М.: Прогресс, 1990;

- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Кристалл, 2001;

- Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность. М.: Наука, 2002;

- Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. Спб.: Алетейя, 2002.

- Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966;

- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Издательство АСТ, 2003;

- Алексеев В.В., Побережников И.В. Школа модернизации: эволюция теоретических основ//Уральский исторический вестник. № 5-6: Модернизация: факторы, модели развития, последствия изменений/Под ред. академика РАН В.В. Алексеева. Екатеринбург, 2000. С. 8-50;

- Torstendahl R. Modernization and loss of governability. European trends in state development in the 20th century//Уральский исторический вестник. № 5-6: Модернизация: факторы, модели развития, последствия изменений/Под ред. академика РАН В.В. Алексеева. Екатеринбург, 2000. С. 50-64.

- Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Fьnfte, revidierte Auflage, besorgt von J. Winckelmann. Studienausgabe. Tьbingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1972;

- Вебер М. Хозяйство и общество/Пер. с нем. под научн. ред. Л.Г. Ионина. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010 (готовится к публикации);

- Вебер М. Политические работы, 1895-1919 = Gesammelte Politische Schriften, 1895-1919/Макс Вебер; пер. с нем. Б.-М. Скуратова; послесл. Т.А. Дмитриева. М.: Праксис, 2003;

- Масловский М.В. Теория бюрократии Макса Вебера и современная политическая социология. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1997;

- Масловский М.В. Веберовская концепция патримониализма и ее современные интерпретации//Социологический журнал. 1995. № 2;

- Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. Проблема бюрократии у Макса Вебера//Вопросы философии. 1991. № 3.

- Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Fьnfte, revidierte Auflage, besorgt von J. Winckelmann. Studienausgabe. Tьbingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1972. S. 130.

- Pintner W., Rowney D. Officialdom and bureaucratization: An introduction.//Russian officialdom. L., 1980. P. 3-19;

- Reader in bureaucracy/Ed. by R. Merton and others. Illinois: Free Press, 1952 (seconc edition 1962). P. 26-33; Зверев А.Ф. Бюрократия в зеркале социологии. (К 40-летию публикации первой социологической хрестоматии по бюрократии)//Государство и право. 1992. № 8. С. 115-122.

- Вебер М. Избранные произведения/Пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко; коммент. А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1990. С. 625.

- Theobald R. Research note: Patrimonialism.//World politics. 1982. Vol. 34. P. 548-559.