Теория процессов контаминации молочных продуктов и анализ кумулятивной способности белковых компонентов молока

Автор: Потороко Ирина Юрьевна

Рубрика: Экологические проблемы биохимии и технологии

Статья в выпуске: 2 т.1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены теоретические выкладки связывания ионов металлов с белками молока. Описано взаимодействие тяжелых металлов с концевыми амино- и карбоксильными группами аминокислот с образованием внутрикомплексных соединений (хелатов). На основе экспериментальных данных дана оценка кумулятивных свойств отдельных фракций системы молока.

Молоко и молочные продукты, безопасность, контаминация, тяжелые металлы, металлорганические комплексы, деконтаминация

Короткий адрес: https://sciup.org/147160683

IDR: 147160683 | УДК: 637.13

Текст научной статьи Теория процессов контаминации молочных продуктов и анализ кумулятивной способности белковых компонентов молока

Согласно данным Международной молочной федерации (ММФ), при секреции молока в организме животного лишь одна тысячная часть поступивших с кормом и водой металлов переходит в молоко; таким образом, организм животного выступает в роли фильтрующей системы, но в случае нарушения физиологических систем животного может наблюдаться сбой данной функции. Снизить содержание тяжелых металлов (ТМ) в пищевой продукции без ухудшения ее пищевой ценности практически невозможно. Это связано с тем, что, например, в пищевом сырье, богатом белками, большая часть тяжелых металлов соединена с металлотионином (семейство низкомолекулярных белков с высоким содержанием цистеина) , образуя прочные белковые комплексы [2, 5, 9, 14, 15].

Большая роль в образовании связей между ионами металлов и аминокислотами принадлежит боковым функциональным группам: спиртовые группы в молекулах серина и треонина, фенильная группа в тирозине, сульфгидрильная группа в цистеине, дисульфидная группа в цистине, вторые азотсодержащие группы в аргинине и гистидине. Из аминокислот наибольшей способностью связывать металлы обладают гистидин, содержащий в молекуле имидазольное кольцо, и цистеин, в молекуле которого имеется сульфгидрильная группа [4, 6, 12].

Ди- и трипептиды могут связывать катионы металлов за счет образования связей с концевыми карбоксильными и аминными группами. Пептиды, представляющие собой продукты конденсации большого количества аминокислот (в частности, все формы казеина, сывороточные белки молока) не могут связываться с металами за счет указанных выше групп, так как они значительно удалены друг от друга. Однако наибольшей емкостью поглощения разнообразных тяжелых металлов обладают полипептиды, содержащие цистеин, изучению которых уделяется большое внимание многими зарубежными исследователями.

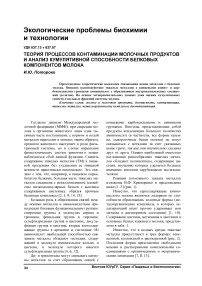

Реакции возможного захвата металлов изложены В.Ф. Краморенко и представлены ниже [1–3] (рис. 1).

Известно, что серосодержащие аминокислоты молока являются лидерами по способности образовывать хелатные формы (ме-таллорганические комплексы, в которых хелатирующий агент прочно удерживает ион металла в растворимом состоянии) [1, 10]. Содержание цистина, метионина и цистеина в основных белках коровьего молока, представлено в табл. 1.

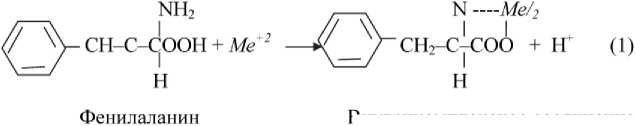

Известно, что в водных средах тяжелые металлы присутствуют в трех формах: взвешенной, коллоидной и растворенной (рис. 2). Последняя форма представлена свободными ионами и растворимыми комплексными соединениями с органическими и неорганическими лигандами [7, 8, 13].

Внутрикомплексное соединение фенилаланина с ионами металлов

|

сори |

соон HCOO |

|

h-c-nh2 |

+ Me2 ---► Н-фНН2 H2N-C-H +2H' |

|

Н-^-Н |

Н-фн'\ / H-t^-H (3) |

|

SH |

S----- Me ------s |

Цистеин

Внутрикомплексное соединение цистеина с ионами металлов

Рис. 1. Реакции возможного захвата металлов [1–3]

Таблица 1

Содержание серосодержащих аминокислот в основных белках коровьего молока

|

Аминокислота |

Содержание АК в белках, % к общему количеству в белке |

||||||

|

Казеин |

лактоальбумин |

лактоглобулин |

белки оболочек жировых шариков |

||||

|

среднее |

а-форма |

ß-форма |

Капа форма |

||||

|

Цистин |

0,34 |

0,43 |

0,1 |

0,0 |

2,3 |

6,4 |

1,5 |

|

Цистеин |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

1,1 |

0,0 |

– |

|

Метионин |

2,8 |

2,5 |

3,4 |

4,1 |

3,2 |

1,0 |

2,1 |

Химический состав молока является уникальным и представляет собой сложную по-ликомпонентную биологическую систему с преобладанием водной фазы. Поведение металлов в биологических средах во многом зависит от специфичности миграционных форм и вклада каждой из них в общую концентрацию металла в системе объекта. В связи с чем для понимания миграционных процессов тяжелых металлов в молоке необходимо дифференцировать формы металлов в зависимости от химического состава и физической структуры: окисленные, восстановленные, метилированные, хелатированные и др. От состояния, в котором находится металл, а также формы его миграции в среде зависят токсичность металла и доступность его сорбции.

Белки молока, особенно серосодержащие аминокислоты, становятся мишенями, способными к хелатированию тяжелых металлов. Переход металлов в металлокомплексную форму с сывороточными белками может обусловливать увеличение суммарной концентрации ионов металла за счет перехода его в раствор. Кроме того, наибольшей устойчивостью комплексы тяжелых и переходных металлов обладают в слабокислых и слабощелочных средах (рН 5…8), так как в сильнокислых растворах донорные атомы полимеров протонируются, а в сильнощелочных растворах ионы металлов склонны к образованию гидроксокомплексов и гидроксидов.

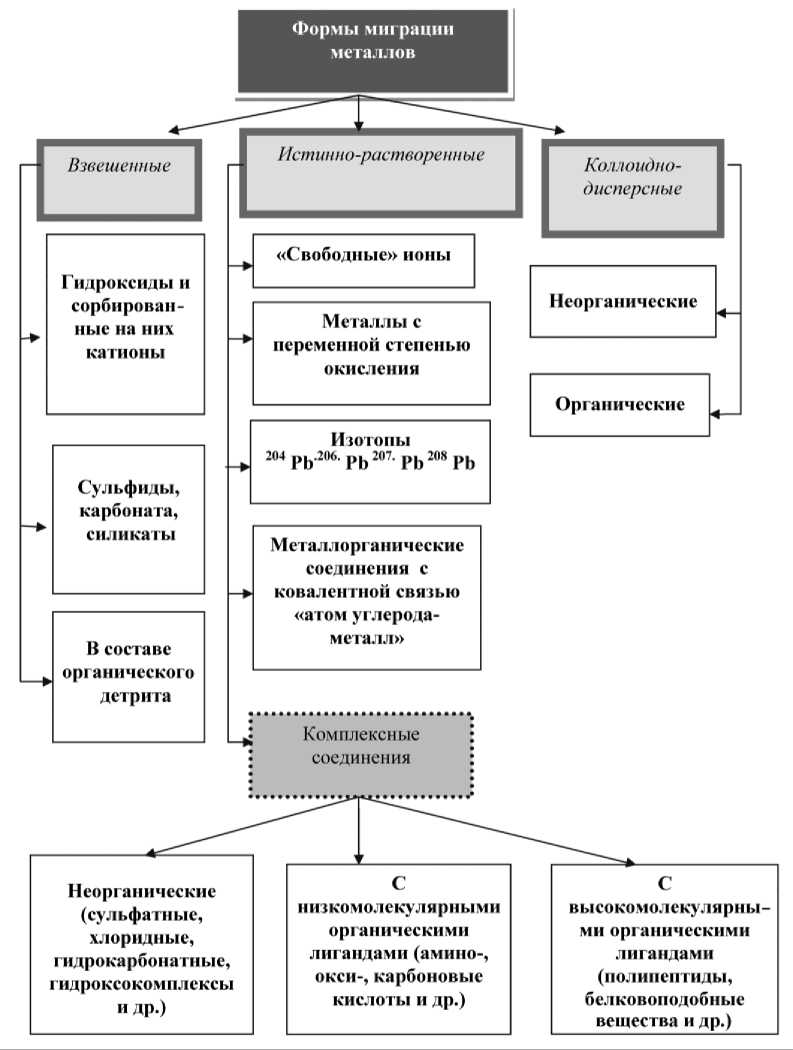

Основной белок молока казеин присутствует в системе продукта в виде казеинаткальций-

Рис. 2. Формы миграции тяжелых металлов

фосфатного комплекса (ККФК), и ионы тяжелых металлов используют кальций для транспорта (рис. 3) в белковую систему продукта.

Для молока, богатого кальцием и полученного в зонах напряженной экологической остановки, данная проблема имеет особую актуальность. Учитывая различное сродство тяжелых металлов с составными частями молока, можно сказать, что степень их перехода в продукты переработки определяется коли- чеством сухих веществ в цельном молоке и отдельных его составных частях– белковой, жировой и водной фракциями [1, 11, 16].

Результаты исследования содержания ТМ в различных фракциях дисперсной системы молока позволили установить их убывающее распределение (рис. 4). Основную нагрузку по контаминации несут белковая и водная фракции молочной эмульсии, в то время как жировая фракция является более свободной от ТМ.

Рис. 3. Гипотетическая модель использования кальциевых каналов для транспорта ионов свинца

Следовательно, зная фракционную нагрузку, можно прогнозировать производство наиболее безопасных молочных продуктов, с другой стороны, существует возможность выстраивать процесс деконтаминации с учетом химического состава каждой из фракций и взаимодействия белков, жиров и углеводов с контаминантами.

Для оценки кумулятивных свойств основных фракций молока усредненные опыт- ные пробы молока-сырья подвергались деструкции, для чего выделяли две фракции: коагулят и сыворотку. Содержание тяжелых металлов в исходном сырье и его фракциях представлено в табл. 2.

Исходя из анализа характера распределения каждого металла по фракциям молока были определены следующие соотношения:

|

Металл |

Соотношение сыворотка: коагулят |

|

Кадмий |

1:1,2 |

|

Мышьяк |

1:1,8 |

|

Ртуть |

1:21,3 |

|

Свинец |

1: 0,9 |

Представленные соотношения указывают, что белково-жировая (БЖ) фракция обладает более высокой кумулятивной способностью в отношении всех металлов, кроме свинца, чем водно-белковая (ВБ). Это обусловлено, прежде всего, различием в количестве и влагоудерживающей способности белков сыворотки и коагулята, что, на наш взгляд, определяет

Рис. 4. Схема убывающего распределения тяжелых металлов в основных фракциях молока, усл. ед.

Таблица 2

Содержание тяжелых металлов в дисперсной системе молока и его фракциях

Для понимания факторов, которые регулируют концентрацию металла, их химическую реакционную способность, биологическую доступность и токсичность, необходимо знать не только валовое содержание, но и долю свободных и связанных форм металла.

Оценка кумулятивной способности компонентов молока показала, что сродство их с контаминантами носит системный характер, значит, методы деконтаминации молочного сырья должны быть ориентированы на комплекс приемов, сочетающих максимальную возможность трансформации соединений тяжелых металлов и последующую их дезактивацию. Это легло в основу научной гипотезы о исследовании возможности использования для деконтаминации молочного сырья комбинированных методов, ориентированных на минимизацию рисков повторной контаминации при условии сохранения наиболее значимых технологических свойств молочного сырья.

Список литературы Теория процессов контаминации молочных продуктов и анализ кумулятивной способности белковых компонентов молока

- Алексеева, Н.Ю. Справочник. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности/Н.Ю. Алексеева, В.П. Аристова. -М.: Агропромиздат, 1986. -240 с.

- Арет, В.А. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции/В.А. Арет, Б.Л. Николаев, Л.В. Николаев. -СПб.: ГИОРД, 2009. -448 с.

- Брусиловский, Л.П. Инструментальные методы и экспресс-анализаторы для контроля состава и качества молока и молочных продуктов/Л.П. Брусиловский. -М.: Молочная промышленность, 1997. -47 с.

- Витол, И.С. Экологические проблемы производства и потребления пищевых продуктов: учебное пособие/И.С. Витол. -М.: МГУПП, 2000. -93 с.

- Горбатова, К.К. Физико-химические и биохимические основы производства молочных продуктов/К.К. Горбатова. -СПб.: Гиорд, 2003. -346 с.

- Краморенко В.Ф. Токсикологическая химия/В.Ф. Краморенко. -М.: Медицина, 1989. -225 с.

- Линник, Р.П. Методические особенности исследования сосуществующих форм металлов с переменной степенью окисления в природных водах/Р.П. Линник, О.А. Запорожец, П.Н. Линник//Зб. матерiалiв 6-го Мiжнарод. Симпозiуму «Екологiчнi проблеми Чорного моря». -Одеса: ОЦНТЕI, 2004. -С. 301-305.

- Линник, Р.П. Методы исследования сосуществующих форм металлов в природных водах (Обзор)//Киев, 2006. -1, № 1. -С. 4-26.

- Парк, Д. Биохимия чужеродных соединений/Д. Парк. -М.: Медицина, 1973.-288 с.

- Рогов И.А., Дунченко Н.И., Позняковский, В.М. Безопасность пищевого сырья и пищевых продуктов: учебное пособие. -Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2007.

- Шапошников, А.А. К вопросу производства продуктов животноводства с минимальным содержанием опасных для здоровья веществ/Л.А. Шапошников, И.А. Бойко//Экология с.-х. производства. -Белгород, 1995. -С. 26-28.

- Carl, M. Heavy metals and other trace elements/M. Carl//Monograph on Residues and Contaminants in milk and Milk Products. -Brussels, 1991. -P. 117-132.

- Cousins, R.S. Absorption, transport and hepatic metabolism of copper and zinc: special reference to metallothioncin and ceruloplasmin/R.S. Cousins//Physiol. Rev. -1985 -Vol. 65. -Р. 238-310.

- Mankovska, B. The content of Pb, Cd and Cl in forest trees caused by the traffic of motor vehicles/B. Mankovska. -Biologia, 1977 -Vol. 32. -№ 7. -Р. 477-489.

- Russell, L.H. Heavy metals in foods animal origin. Toxicity of heavy metals in the evironment/L.H. Russell; ed. by F. Ochme. -New-York, Basel, 1978. -P. 1. -P. 1-143.

- Stewars, C.P., Stolman A. Toxicology. Mechanisms and Analytical Methods/C.P. Stewars.-D.-Y.; London: Acad. press, 1960. -774 p.