Термодинамика процесса набухания сушеного свекловичного жома

Автор: Голубятников Е.И., Бунин Е.С., Лавров С.В., Шишацкий Ю.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Биотехнология, бионанотехнология и технология сахаристых продуктов

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Выполнено экспериментальное исследование кинетики набухания жома. Выявлены стадии пропитки и набухания. Дано термодинамическое объяснение процесса.

Свекловичныйжом, кинетика, набухание, стадиипроцесса

Короткий адрес: https://sciup.org/14039964

IDR: 14039964 | УДК: 664.123.6:664.292

Текст научной статьи Термодинамика процесса набухания сушеного свекловичного жома

Установлено, что основным барьером на пути переноса растворимых веществ в сушеной растительной ткани является оболочка клетки, значительную долю в которой занимает протопектин [2]. Поэтому гидролиз протопектина из сушеного свекловичного жома сопровождается набуханием, то есть увеличением объема (массы) жома в результате поглощения жидкости при сохранении им свойств нетекучести (форма стружки практически не меняется).

По вопросу целесообразности предварительного проведения процесса набухания перед гидролизом протопектина единого мнения нет.

Г. Г. Фирсовым [2] определялся выход пектина и его студнеобразующая способность из набухшего сырья при температуре гидролиза 70 °С, рН = 0,6 (табл. 1).

Таблица 1

Физико-химические показатели пектина, полученного из набухшего свекловичного жома.

|

№ п/п |

Температура набухания, °С |

Продолжительность набухания, мин |

Содержание чистого пектина, % |

Студнеобразующая способность, мм. рт. ст. |

Выход пектина, % |

|

1 |

- |

- |

69,2 |

300 |

10,0 |

|

2 |

40 |

50 |

69,4 |

302 |

10,2 |

|

3 |

50 |

30 |

70,2 |

320 |

11,9 |

|

4 |

60 |

30 |

72,4 |

330 |

12,1 |

|

5 |

70 |

25 |

74,0 |

340 |

12,5 |

|

6 |

70 |

30 |

74,2 |

330 |

12,6 |

|

7 |

80 |

25 |

74,3 |

340 |

12,7 |

|

8 |

80 |

30 |

74,3 |

330 |

12,7 |

|

9 |

90 |

25 |

74,4 |

340 |

12,7 |

|

10 |

90 |

30 |

74,5 |

330 |

12,8 |

Как следует из табличных данных, пектин, полученный из набухшего жома (опыты № 2 - 10) имеет лучшие физикохимические показатели: увеличивается студнеобразующая способность (302 - 340 мм. рт. ст. вместо 300 мм. рт. ст.), повышается содержание чистого пектина в товарном продукте (69,4 - 74,5 % против 69,2 %).

Лавров С.В., Шишацкий Ю.И., 2013

Это объясняется низким содержанием балластных веществ, удаляемых при набухании и плохо растворимых в водно-спиртовых растворах при очистке пектинового коагулята. Кроме того, увеличивается выход готового продукта до 12,8 % по массе сушеного жома против 10,0 - 10,5 % по производственному регламенту. Приведенные данные подтверждают целесообразность выполнения исследования кинетики набухания свекловичного жома.

Исследование процесса набухания проводилось на приборе, включающем сетчатую камеру и сосуд с водой по методике, изложенной в источнике [4].Через определенный промежуток времени определялась масса сырья на лабораторных весах CAS MWII.

Количественной характеристикой набухания является степень набухания i –величина, показывающая относительное увеличение мас- сы жома при набухании. Она рассчитывалась по формуле [3]:

. m - m0 m i =-----0 = ж , (1)

m0 mo где m0 и m – масса исходного и набухшего сырья; mж – масса поглощенной жидкости.

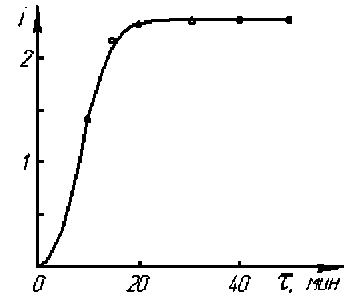

Результаты экспериментов приведены на рис. 1-4.

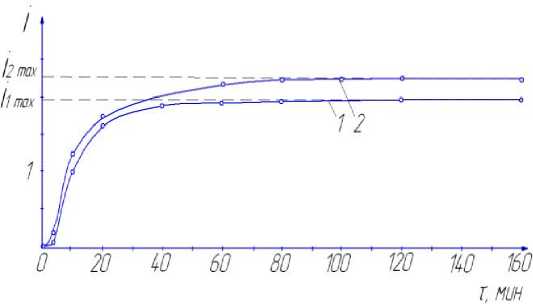

Рис. 3.

d ср =3 мм .

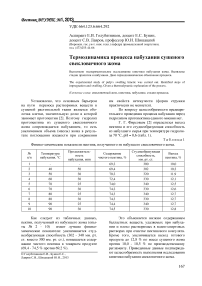

Рис. 1. Кинетические кривые набухания m = f ( т ): 1 - 25 о С; 2 - 50 о С.

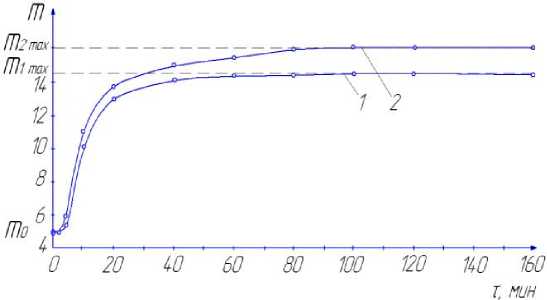

Рис. 2. Кинетические кривые набухания i = f (т ): 1 - 25оС; 2 - 50оС.

Кинетические кривые набухания m = f ( т ): t= 25оС;

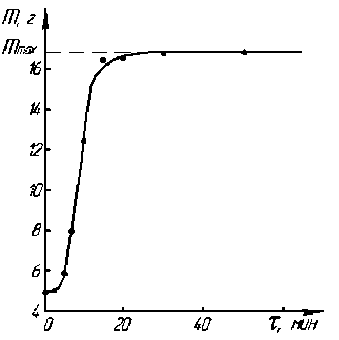

Рис. 4. Кинетические кривые набухания i = f (т): t=25оС; dcp=3 мм.

Из приведенных данных видно, что в первые 2 - 4 мин интенсивность процесса мала. Это объясняется следующим. Начальным явлением, наблюдаемым при контакте сушенного свекловичного жома с жидкостью, является проникновение последней в свободную часть порового пространства. Такое проникновение происходит по механизму капиллярной пропитки под действием капиллярных сил [1,6].

Поскольку свекловичный жом, равно как и другое пектиносодержащее сырье, представляет собой в основном капиллярнопористые тело с тупиковыми капиллярами [2], миграция влаги подчиняется закону Пуазейля:

dl _ p x r2 d т 8 p l

где dl I d т - средняя скорость течения жидко сти в капиллярах, с; r - радиус капилляра, м; l - длина капилляра, м; px- движущее давление, Па; р - вязкость жидкости в капиллярах, Па-с.

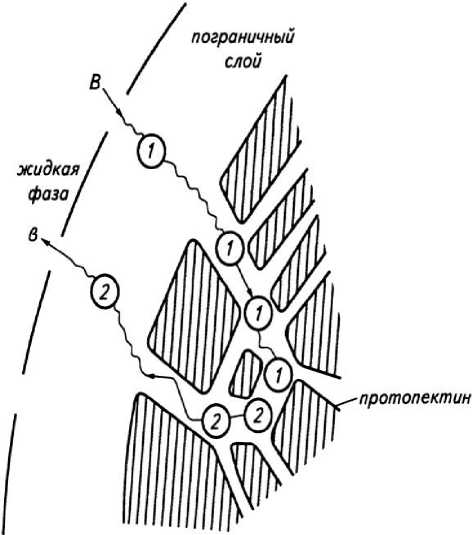

Схема заполнения пор сырья показана на рис.5.

Рис. 5. Схема заполнения пор сырья жидкостью: 1 - молекулы воды; 2 - молекулы воздуха; В - вода; в - воздух.

Пограничный (поверхностный) слой (рис. 5) представляет собой тонкий объемный слой, окружающий геометрическую поверхность раздела, в котором свойства вещества заметно отличаются от его свойств в объемных фазах. В процессе пропитки вода вытесняет воздух из пористой среды.

Само набухание протекает в две стадии. Первая - стадия гидратации. Она обусловлена электростатическим и ван-дер-ваальсовым взаимодействиями, сопровождающимися присоединением воды к макрочастицам. Гидратация протекает с выделением теплоты набухания (AH < 0) . Здесь AH - изменение энтальпии.

Вторая стадия набухания - осмотическая. Для этой стадии характерно полное прекращение выделения теплоты (q = 0) . Но именно на этой стадии происходит основное увеличение объема и массы свекловичной стружки. Следовательно, процесс набухания второй стадии определяется не энергетическими, а иными причинами [5].

Весь процесс увлажнения коллоидного капиллярно-пористого тела можно проанализировать, воспользовавшись термодинамической функцией свободной энергии, введенной Гельмгольцем:

G = U - TS, (3)

где G - свободная энергия системы; TS - связанная энергия системы.

Набухание протекает самопроизвольно, следовательно, сопровождается понижением свободной энергии, которая связана с изменением энтальпии H и энтропии S уравнением Гиббса-Гельмгольца:

AG = АН - TAS. (4)

В нашем случае самопроизвольный процесс набухания идет при постоянной температуре T = const и давлении p = const (обычные условия набухания).

Тогда:

AG = АН - TAS< 0. (5)

Как указано выше, на стадии гидратации происходит специфическое взаимодействие (сольватация) низко- и высокомолекулярных соединений (НМС и ВМС) и выделяется теплота, то есть АН< 0 , что обусловливает отрицательную величину AG (AG< 0) .

При этом A S « 0 или даже A S < 0 (когда сольватация приводит к увеличению же-сткостицепи). Однако |А Н | > | T A S | и AG< 0 .

На осмотической стадии теплота практически не выделяется (ΔH ≈ 0 ) , однако возрастает энтропия, поскольку разрыхление свекловичной ткани и связанное с этим частичное освобождение макромолекул вызывает увеличение числа конформаций: ΤΔS > 0 , а значит ΔG ≈ -TΔS<0.

Во второй стадии возможен выход некоторого числа макромолекул в раствор НМС, что также способствует росту энтропии.

Таким образом, механизм второй стадии обусловлен энтропийным эффектом, то есть увеличением энтропии системы вследствие роста числа вероятных конформаций.

По характеру восходящих участков кривых (рис. 1,3) очевидно, что обе стадии набухания – гидратации и осмотическая протекают одновременно. Кинетические кривые (рис. 1, 2) достигают предельных значений mmax и imax в течение 120 мин при t= 25 °С и 100 мин при t= 50 °C, а кинетические кривые (рис. 3,4) – в течение 40 мин при 25 °С. Это объясняется тем, что в последнем случае использовался измельченный жом со средним диметром частиц d cp = 3 мм, имеющих большую удельную поверхность контакта.

Поскольку придельные значения с течением времени τ остаются постоянными, то протекает ограниченное набухание. В обоих случаях незначительное время набухание объясняется “возрастом” жома или свежестью. В экспериментах использовался жом непосредственно после сушки.