Тесты как средство организации самостоятельной работы курсантов в процессе изучения естественнонаучных дисциплин

Автор: Савельева Светлана Владимировна, Валеева Ирина Харисовна, Сидорова Ирина Владимировна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 2 (34), 2022 года.

Бесплатный доступ

«Самостоятельность», «самостоятельная работа», «тесты» - в педагогической теории и практике понятия не новые, но они активно применяются и в настоящее время. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организации самостоятельной работы курсантов в процессе изучения естественно-научных дисциплин, в частности информатики и физики, посредством тестов. Ответы на тестовые задания требуют самостоятельных занятий, таких как работа с текстами учебников, конспектами лекций, дополнительной литературой, чтобы овладеть знаниями, закрепить и систематизировать их. С одной стороны, тесты применяют для оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся, с другой стороны, тесты можно использовать для обучения в процессе самостоятельной работы. В статье авторы приводят примеры использования тестов на установление соответствия; на установление последовательности; конструктивных тестов.

Самостоятельность, самостоятельная работа, самостоятельная учебно-познавательная деятельность, тесты, тесты на соответствие, конструктивные тесты

Короткий адрес: https://sciup.org/142235105

IDR: 142235105 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Тесты как средство организации самостоятельной работы курсантов в процессе изучения естественнонаучных дисциплин

Новая модель образования, ориентированная на цифровую экономику, ставит следующие цели профессиональной подготовки специалиста: «способность к самообучению, к самостоятельному поиску знаний и формированию… потребности к профессиональному и личностному самосовершенствованию» [1, с. 9]. В настоящее время необходимо признать тот факт, что особое внимание в процессе профессионального обучения уделяется самостоятельной работе при изучении естественно-научных дисциплин (в частотности информатики и физики). Так, в учебных программах по направлениям профессиональной подготовки «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов» и «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» в общем объеме 216 часов учебных занятий по дисциплине «Информатика» на самостоятельную работу курсантов отводится 90 часов; по дисциплине «Физика» общий объем — 396 часов, из них самостоятельная работа — 156 часов. Таким образом, доля самостоятельной работы в процессе освоения учебных дисциплин естественно-научного цикла, таких как информатика и физика, является достаточно высокой (42 % и 40 % соответственно).

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ставит перед выпускниками цель овладеть универсальными (УК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями. На первом курсе обучения кафедра естественно-научных дисциплин Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал, г. Челябинск) (далее — ВУНЦ ВВС «ВВА») начинает формировать следующие компетенции:

– по дисциплине «Информатика» — УК-2 (управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла) и ОПК-16 (понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности);

– по дисциплине «Физика» — УК-1 (осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий) и ОПК-1 (выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физикоматематический аппарат для их формализации, анализа и выработки решений).

Одним из средств формирования данных универсальных и общепрофессиональных компетенций может стать именно самостоятельная работа.

Определению понятия «самостоятельная работа» и проблеме организации такой работы посвящено большое количество научных трудов, но данная проблема остается актуальной и в настоящее время.

Анализируя определение понятия «самостоятельная работа» в монографии, посвященной развитию познавательной самостоятельности курсантов военных вузов, И. Р. Сташкевич считает, что она, «являясь одновременно и средством активизации учения, и средством организации самостоятельной деятельности обучающихся, порождает интеллектуальную инициативу и активизацию мышления. Именно поэтому развитие познавательной самостоятельности традиционно связывают с организацией самостоятельной работы» [2, с. 28].

Такое качество личности, как самостоятельность , «выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели, добиваться их достижения собственными силами» [3, с. 253], является главным рычагом в достижении результатов как в учебном процессе, так и в будущей профессиональной деятельности. Опора на самостоятельность в обучении не является новой. Великие педагоги А. Дистервег, Я. А. Ко-менский, К. Д. Ушинский считали, что цели образования, несмотря на главную роль в нем преподавателя, достигаются за счет собственных усилий обучаемых , т. е. их самостоятельности .

Проведя в научной статье анализ многоас-пектности понятий «самостоятельность» и «самостоятельная работа», Л. Д. Ефанова считает, что «самостоятельность невозможно сформировать без управляемой самостоятельной работы… Если самостоятельность не сформирована, то студент не владеет необходимыми действиями и приемами, и овладение ими следует формировать в процессе управляемой самостоятельной работы» [4]. Таким образом, она рассматривает самостоятельную работу как процесс, а самостоятельность — как признак данного процесса и дает следующее определение: «самостоятельная работа обучающихся — это такая учебная деятельность, в которой воплощается непосредственно не подсказанный перенос усвоенных (или усваиваемых) учебных действий и приемов на новый объект в меняющихся ситуациях. Самостоятельная работа включает в себя, следовательно, минимальный набор признаков самостоятельности, отсутствие которых уже не дает права говорить о ее наличии» [4].

В диссертационном исследовании В. И. Осмоловский приходит к выводу, что самостоятельная работа по отношению к преподавателю — «это и метод обучения, и средство обучения, и форма взаимосвязанной деятельности (педагогический аспект)», по отношению к обучаемым — «это и метод учения, то есть способ познавательной деятельности, и сама учебно-познавательная деятельность (гносеологический аспект)» [5, c. 25–26]. Следовательно, преподаватель может использовать самостоятельную работу в качестве средства обучения, а для обучающегося она становится учебно-познавательной деятельностью.

И. Р. Сташкевич проводит анализ определения понятия «самостоятельная работа», данного ученым-педагогом П. И. Пидкасистым, и выделяет в нем два аспекта, имеющих, на ее взгляд, преобладающее значение: «аспект управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью учащихся со стороны преподавателя и аспект собственно индивидуальной учебно-познавательной деятельности учащихся». По ее мнению, данное определение понятия «хотя и не затрагивает внутренней сути самостоятельной работы, позволяет отвлечься от внешних признаков и рассматривать самостоятельную работу с точки зрения управляемой самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения» [2, с. 30].

Как известно, самостоятельная работа может осуществляться в процессе аудиторных занятий, во внеаудиторное время на консультациях (в контакте с преподавателем или без непосредственного контакта с преподавателем). По мнению К. Д. Дятловой, И. А. Колпакова, «виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента» [6, с. 26].

В методических рекомендациях по организации и контролю самостоятельной работы студентов Н. В. Солововой и В. П. Гарькина виды самостоятельной работы по целевому назначению разделены на следующие группы: для овладения знаниями; для закрепления и систематизации знаний; для формирования умений; для самопроверки [7]. Отметим, что для закрепления и систематизации знаний авторы выделяют такой вид самостоятельной работы, как выполнение тестовых заданий .

В Нижегородском государственном университете для изучения влияния самостоятельной работы на эффективность учебной работы было выбрано самостоятельное составление предметных тестов. По мнению К. Д. Дятловой, И. А. Колпакова, «составление тестов предусматривает самопроверку знаний, их систематизацию, исследование нескольких источников информации. Таким образом, составление тестов — это комплексная самостоятельная работа» [6, с. 26]. В Нижегородском государственном педагогическом университете «в контексте организации самостоятельной работы обучающихся тестирование является одной из возможностей самоконтроля знаний студентов» [8, с. 119].

Таким образом, с одной стороны, тесты дают возможность оценить уровень знаний, умений и навыков студента по изучаемой теме или разделу курса, с другой стороны, тесты имеют учебное и организационное значение. Ответы на тестовые вопросы требуют самостоятельных занятий для овладения знаниями, закрепления и систематизации знаний, таких как работа с текстом учебников, конспектами лекций, дополнительной литературой. Следовательно, тесты можно использовать как средство организации самостоятельной работы курсантов в процессе изучения естественно-научных дисциплин.

Наибольшее распространение на практике получили следующие основные формы тестов: открытые тесты, закрытые тесты, тесты на соответствие, установление последовательности, конструктивные тесты. Ранее мы уже рассматривали примеры тестовых заданий как средство промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине «Информатика» [9]. В данной статье приведем примеры тестовых заданий на соответствие, установление последовательности и конструктивные тесты, которые можно использовать как средство организации внеаудиторной самостоятельной работы курсантов.

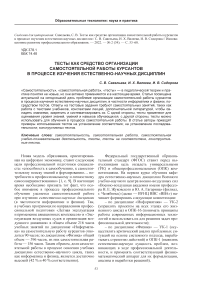

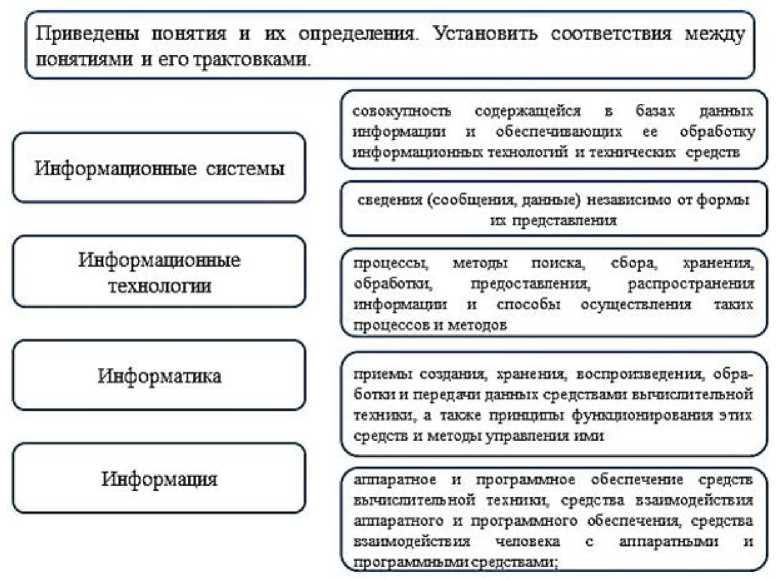

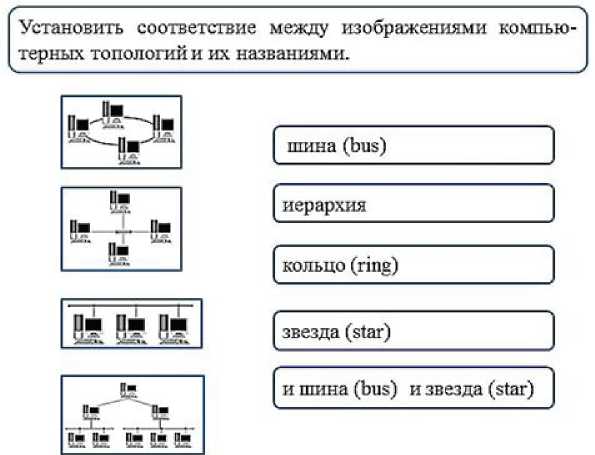

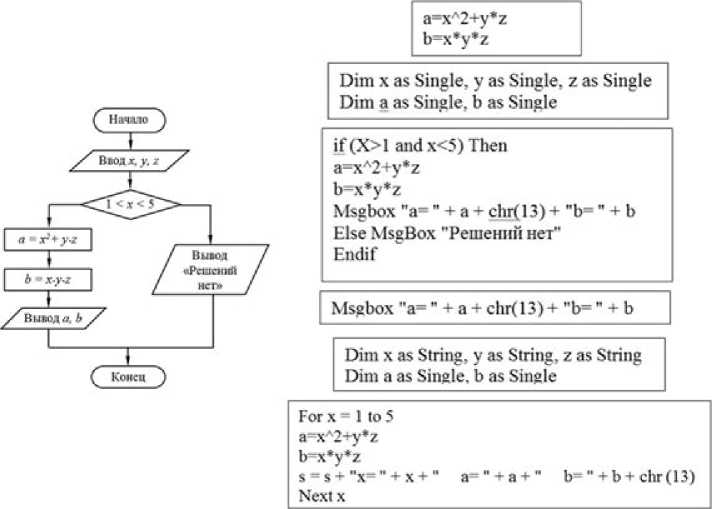

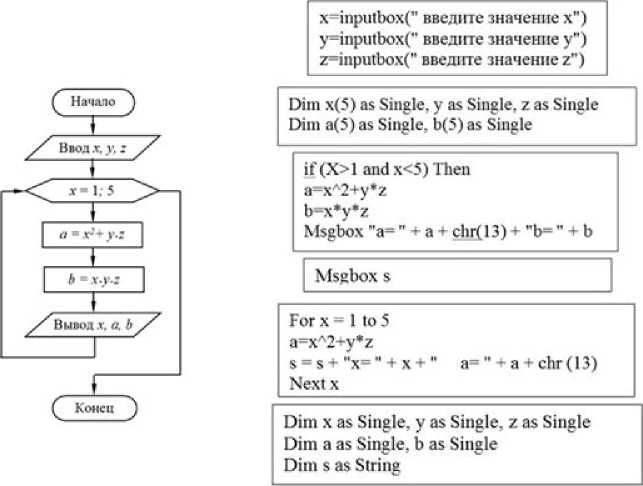

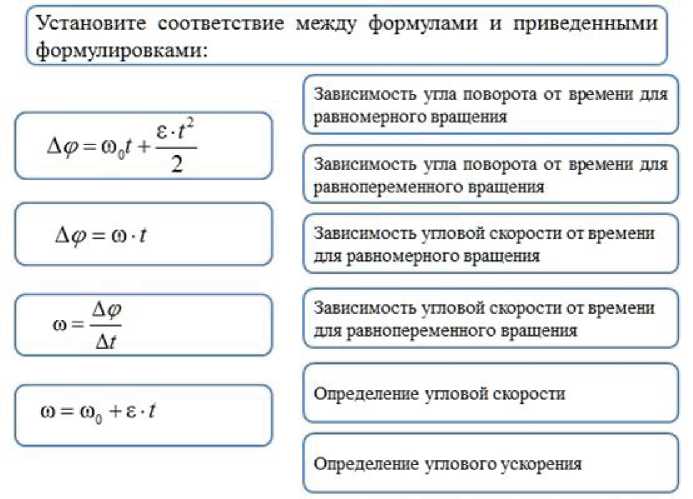

Тест на установление соответствия предполагает, что слева и справа даются связанные понятия. Обучающемуся следует либо провести линии соответствия, либо на компьютере перетащить блоки и установить их рядом друг с другом. К данному виду теста можно отнести задания на сортировку и классификацию . С точки зрения информатики, варианты соответствия могут быть между понятиями и определениями (рис. 1); текстом и изображениями (рис. 2); списком авторов и цитатами, датами и событиями; списком математических формул и их записями на языке программирования (рис. 3), алгоритмом и фрагментами программного кода (рис. 4).

Рис. 1. Установление соответствия между понятиями и их определениями

Рис. 2. Установление соответствия между изображениями и текстом

Рис. 3. Установление соответствия между математическими формулами и их записями на языке программирования

Задание, представленное на рисунке 4, можно использовать для организации самостоятельной внеаудиторной работы с целью закрепления лекционного учебного материала. Как правило, в нашем учебном заведении самостоятельная работа проходит в обычной аудитории, без компьютеров. В этом случае курсанты могут записать в тетрадь составленный из фрагментов программный код и проверить правильность его составления в часы консультаций в компьютерном классе, скорректировать его в случае необходимости, задать уточняющие вопросы преподавателю и получить разъяснения. Если самостоятельная работа проходит в компьютерном классе, то курсант имеет возможность сразу проверить свои знания, т. е. реализовать программный код в среде программирования.

Тестовое задание (рис. 4) можно использовать и в электронном виде: во-первых, как задание на соответствие, если указать стрелками фрагменты программы, соответствующие выделенному участку блок-схемы; во-вторых, как задание на составление последовательности, если из представленных фрагментов программного кода составить программу, соответствующую алгоритму, путем перетаскивания этих фрагментов в определенную область.

Задание. Из предложенных фрагментов программного кода составить программу, соответствующую указанному алгоритму (блок-схеме).

Рис. 4. Установление соответствия между алгоритмом и фрагментами программного кода

Тест на определение последовательности предполагает, что обучающемуся будет предложен ряд понятий, дат, слов, которые предстоит расположить в правильной последовательности. Варианты последовательности могут быть на установление хронологической последовательности событий, установление логической последовательности, расстановку чисел по воз-растанию/убыванию [9] и др.

Основными целями освоения учебной дисциплины «Физика» являются обеспечение будущего специалиста основами теоретической подготовки в области физики, позволяющими самостоятельно изучать научную и техническую информацию; формирование научного мышления. Приведем примеры тестовых заданий на соответствие (рис. 5), определение последова- тельности, с помощью которых можно организовать самостоятельную работу для овладения знаниями по дисциплине «Физика».

Рис. 5. Установление соответствия между формулами и формулировками

В данном тестовом задании (рис. 5) вероятность угадывания составляет 3 %.

Конструктивные тесты относятся к тестам проективным, они предполагают создание, конструирование целого из отдельных деталей [10].

Каждое понятие в них разбивается на «линки» (связи) — отдельные элементы, понимание которых существенно в понимании целой фразы (определения или формулировки закона). Приведем пример конструктивного теста.

Электрический ток — это… 1) физическая величина;

-

2) физический закон;

-

3) материальный объект;

-

4) физическое явление

Если обучающийся выбирает ответ 1, 2 или 3, на экране высвечивается «Ответ неверен, подумайте еще». Если обучающийся выбирает ответ 4, то на экране высвечивается первая часть определения и варианты его продолжения:

«Электрический ток — это физическое явление… 1) движения;

-

2) распространения;

-

3) уменьшения;

-

4) нагревания

При выборе правильного ответа 1 на экране фиксируется фраза и варианты ее продолжения: «Электрический ток — это физическое явление 1) беспорядочного;

движения… 2) хаотического;

-

3) с переменной скоростью;

-

4) направленного

При выборе ответа 4 на экране вновь фиксируется фраза и варианты ее продолжения: «Электрический ток — это физическое явление на- 1) микрочастиц;

правленного движения…» 2) заряженных частиц;

-

3) электронов;

-

4) электричества

Окончательный, полный ответ: « Электрический ток — это физическое явление направленного движения заряженных частиц ». Вероятность угадывания составляет 0,4 %

Таким образом, курсанты в удобное для них время, отведенное для самостоятельной работы, могут осуществлять тренинг, используя тесты, столько раз, сколько необходимо для усвоения физического закона, понятия или формулы; закреплять и систематизировать свои знания и умения, что дисциплинирует их, побуждает более ответственно относиться к указаниям преподавателя, способствовать формированию самостоятельности, умений самообучения и самоконтроля.

Проведенные теоретические и практические исследования показали, что тесты могут быть использованы как средство организации самостоятельной работы курсантов в процессе изучения естественно-научных дисциплин в военном вузе.

Список литературы Тесты как средство организации самостоятельной работы курсантов в процессе изучения естественнонаучных дисциплин

- Акматбекова, А. Ж. Тестирование как форма организации самостоятельной работы студентов по физике / А. Ж. Акматбекова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2017. - № 4. - С. 9-13.

- Сташкевич, И. Р. Развитие познавательной самостоятельности курсантов военных вузов при компьютерном сопровождении учебного процесса: моногр. / И. Р. Сташкевич. - Челябинск: Челяб. гос. ун-т. - 2005. - 204 с.

- Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. - Москва: Большая рос. энцикл., 2002. - 527 с. -. ISBN: 5-85270-230-7

- Ефанова, Л. Д. Самостоятельная работа и самостоятельность студентов в вузе / Л. Д. Ефанова // Научно-методический электронный журнал "Концепт". - 2016. - Т. 15. - С. 431-435. - URL: http://e-koncept.ru/2016/86989.htm (дата обращения: 03.04.2022).

- Осмоловский, В. И. Дидактические условия оптимизации самостоятельной работы как метод обучения (на материале подготовительного отделения вуза): автореф. … дис. канд. пед. наук / В. И. Осмоловский. - Челябинск, 1988. - 20 с.

- Дятлова, К. Д. Самостоятельная работа студентов как способ формирования компетенций / К. Д. Дятлова, И. А. Колпаков // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2012. - № 1 (1). - С. 25-29.

- Организация и контроль самостоятельной работы студентов: метод. рекомендации / сост. Н. В. Соловова; под. ред. В. П. Гарькина. - Самара: Изд-во "Универс-групп", 2006. - 15 с.

- Груздева, М. Л. Тестирование как форма организации самостоятельной работы студентов / М. Л. Груздева, А. Л. Козицын // Современные наукоемкие технологии. - 2016. - № 7-1. - С. 118-121.

- Савельева, С. В. Тесты как средство промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине "Информатика" в военном вузе / С. В. Савельева, И. Х. Валеева // Инновационное развитие профессионального образования. - 2021. - № 2 (30). - С. 57-65.

- Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1998. - 799 с.