Т.Г. Рамзаева о реализации функционального подхода к изучению русского языка в начальной школе

Автор: Мережко Е.Г.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 8-1 (83), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткая характеристика основных особенностей функционально-семантического подхода к изучению русского языка в начальных классах. Особое внимание уделяется описанию данного подхода Т.Г. Рамзаевой, перечислены выделенные ею признаки этого аспекта в преподавании русского языка. Проанализированы материалы учебников русского языка Т.Г. Рамзаевой с точки зрения реализации в них функционального принципа. Приведены примеры упражнений, реализующих функциональный подход, разработанные Т.Г. Рамзаевой.

Функциональный подход, русский язык, текстоцентрический принцип, функционирование языковых средств, упражнения

Короткий адрес: https://sciup.org/170200289

IDR: 170200289 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-8-1-19-23

Текст научной статьи Т.Г. Рамзаева о реализации функционального подхода к изучению русского языка в начальной школе

В современных лингвистических исследованиях внимание многих языковедов направлено на изучение реального функционирования языка, функциональной роли языковых средств. Это, безусловно, повлияло на появление новых подходов к преподаванию родного языка в школе.

В настоящее время во многих исследованиях, методических разработках функциональный принцип описания языка рассматривается как ведущий. В этом смысле особый интерес представляют исследования и методические рекомендации по реализации функционального подхода А.Ю. Купаловой (к курсу синтаксиса), С.И. Львовой (к курсу морфемики и словообразования), Алексеевой О.В. (к курсу морфологии) и др.

Функционально-семантический подход в преподавании русского языка имеет свою историю, которая начиналась с труда Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка» и работ К.Д. Ушинского («Руководство к «Родному слову»»). Идея наблюдения за языковыми фактами в «живой» речи школьников была предложена Ф.И. Буслаевым и подхвачена в дальнейшем К.Д. Ушинским. Вместе с тем, конкретных методических рекомендаций на тот момент не было предложено. Функциональный подход в методике рус- ского языка начали активно разрабатывать в конце 20 века.

Функциональный принцип предусматривает изучение языка с опорой на речевой опыт школьников, анализ языковых явлений прежде всего с точки зрения значения, функционирования языковых средств. При этом важно в исследовании языка идти от значения к средствам его выражения. Таким образом, именно данный подход позволяет совершенно иначе выстроить процесс обучения русскому языку, усилить при этом внимание к семантическому аспекту в изучении языка.

Для реализации функциональносемантического подхода к изучению языка необходимо соблюдать следующие условия:

-

1. Реализация текстоцентрического принципа при изучении языковых явлений, в процессе анализа языковых фактов [1].

-

2. Решение лексикословообразовательных и лексикограмматических задач.

-

3. Наблюдение за языковыми единицами в единстве их значения, функции и формы, их стилистической функцией, выразительными возможностями, особенностями употребления в речи [2]. Данное условие следует рассматривать как один из

ведущих признаков функционального аспекта в изучении языка в школе.

Проблема функционально-семантического подхода применительно к начальному языковому образованию разрабатывалась Т.Г. Рамзаевой, которая является автором первых учебников русского языка для четырехлетней начальной школы.

Следует отметить, что конкретные практические материалы, представленные в определенной системе, реализующие функционально-семантический подход в обучении языку, впервые были разработаны именно Т.Г. Рамзаевой.

Предложенный Т.Г. Рамзаевой принцип взаимосвязанного изучения всех сторон языка, в сущности, создает необходимые условия для осуществления речевой направленности в овладении младшими школьниками русским языком и является одним из способов реализации функционально-семантического аспекта изучения русского (родного) языка в начальной школе.

Т.Г. Рамзаева выделяла следующие особенности функционально-семантического подхода к изучению русского языка в начальной школе:

-

- каждая единица языка и речи (слово, предложение, текст), любая лингвистическая категория (часть речи, член предложения, морфема) познаются учащимися, исходя из их функции в речевом общении и смыслового содержания;

-

- сам процесс познания языка представляет собой для школьника деятельность, содержанием и структурой которой во взаимосвязи являются речеведческие и лингвистические компоненты. Иначе говоря, в содержании и структуре познавательной деятельности младшего школьника в определенной взаимосвязи должны быть представлены и лингвистические, и речеведческие компоненты;

-

- структурирование языкового материала в школьных учебниках «Русский язык» должно осуществляться с учетом взаимодействия в речевом общении всех подси-

- стем языка: лексики, морфемики, грамматики (морфологии и синтаксиса), фонетики и графики, а также орфографии и пунктуации; только целостная система обучения языку и речи обеспечит развитие школьника как языковой личности;

-

- языковое образование (сочетая в себе языковой и речевой компоненты) имеет личностную ориентацию на воспитание школьника как гражданина своего Отечества, на развитие его познавательных способностей, гуманного отношения к окружающим и требовательности к самому себе [3].

373.

Прочитай,

Таким образом, важным условием изучения лингвистического материала Т.Г. Рамзаева считает речевую направленность курса русского языка. При этом, необходимо, чтобы учащиеся осознавали функцию анализируемых языковых единиц, их роль в передачи смысла высказывания.

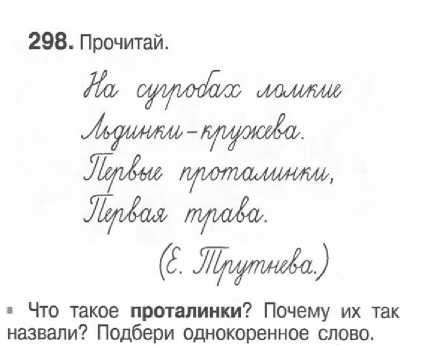

Анализ учебников русского языка Т.Г. Рамзаевой показал, что автор реализовал в них свои идеи взаимосвязанного изучения всех разделов русского языка, функционального подхода к изучению языка. Так, при изучении состава слова, по мнению Тамары Григорьевны, следует опираться на научно обоснованный принцип мотивированности производного слова, в связи с этим автор считает необходимым условием анализа слова выяснение лексико-структурной сопоставимости производного и производящего слов. Т.Г. Рамзаева большое внимание уделяет пропедевтике изучения словообразования в начальных классах, которая заключается, по ее мнению, в наблюдении младшими школьниками за «родством» слов со стороны их лексического значения и состава, над образованием слов путем добавления словообразовательных морфем. В этот период учащиеся на простых примерах учатся устанавливать мотив названия, отвечая на вопросы: «Почему так называется?» (рис. 1 и 2).

Например:

Рис. 1. Т.Г. Рамзаева Русский язык. 2 класс, ч. 2. С. 47 [4]

В саду, где берёзки Столпились гурьбой, Подснежника глянул Глазок голубой.

(П. Соловьёва.)

-

■ Почему подснежник так называется?

374.

Прочитай.

Спиши стихотворение. Подчеркни волнистой линией слово, которое обозначает признак предмета.

ЛЕТО В ЛЕСУ.

Хорошо и привольно летом в лесу.

Зелёной листвою одеты деревья.

Пахнет грибами, спелой, душистой земляникой.

Кукуют, перелетая с дерева на дерево, неугомонные кукушки.

(И. Соколов-Микитов.)

-

■ Почему кукушку так назвали?

-

22. Прочитай текст. ^Л(<1Л<^ЛХ^ъ^и

Спиши текст. Подчеркни волнистой линией слова, обозначающие признаки предметов.

Рис. 2. Т.Г. Рамзаева Русский язык. 2 класс, ч. 2. С. 86 [4]

Следует отметить, что подобные упражнения в учебниках Т.Г. Рамзаевой встречаются в достаточном количестве (особенно в учебниках для 2 класса).

Учащиеся приходят к осознанию того факта, что слова (производное и производящее) связаны друг с другом прежде всего по смыслу. На наш взгляд, это имеет важное значение, поскольку осознание школьниками лексико-структурных связей между производным и производящим словами раскрывает для них сущность словообразовательных процессов в языке.

Таким образом, внимание учащихся акцентируется не только на структурных, но и на смысловых связях между образованными друг от друга словами. Следует отметить, что элементарные словообразовательные наблюдения, предложенные Т.Г. Рамзаевой носят, в основном, пропедевтический характер, подготавливают к словообразовательному анализу.

Интерес представляют и упражнения, организующие наблюдения за словами различных частей речи, за грамматическими формами слов (рис. 3-5). Например:

Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила золотая осень.

По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опёнки.

В моховых болотах рассыпана по кочкам румяная клюква.

(И. Соколов-Микитов.)

Найди в тексте слова, которые обозначают признаки предметов. Прочитай текст без этих слов. Как он изменился? .

Спиши второе предложение. Подчеркни слова, которые обозначают признаки предметов (имена прилагательные).

Рис. 4. Т.Г. Рамзаева Русский язык. 3 класс, ч.1.С. 13 [5]

422. Прочитай текст.

Кедры — хвойные деревья. Эти великаны растут в сибирских лесах.

Как нужно изменить слова, если бы речь шла об одном дереве? Напиши предложения. Выдели окончания имён существительных.

Рис. 5. Т.Г. Рамзаева Русский язык. 3 класс, ч. 2. С. 27 [6]

Из упражнений видно, что учащиеся, опираясь на текстовый материал, анализируя общий смысл высказывания, должны определить функцию той или иной части речи (ее формы), ее роль в раскрытии темы и цели высказывания.

Таким образом, организуя на практической основе наблюдения за различными единицами языка, Т.Г. Рамзаева опирается на ведущие черты функционального подхода.

Безусловно, проблема функционального аспекта в преподавании русского языка требует дальнейшего внимания и разработки.

Список литературы Т.Г. Рамзаева о реализации функционального подхода к изучению русского языка в начальной школе

- Мережко Е.Г. Текстоцентрический принцип в изучении состава слов и словообразования в начальной школе / Е.Г. Мережко // Проблемы филологического образования: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Л.И. Черемисиновой. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. - Вып. 6. - С. 61-66. EDN: TWETJL

- Мережко Е.Г. Функциональный принцип изучения состава слова и словообразования в современных учебниках русского языка для начальной школы // Актуальные тенденции и инновации в развитии российской науки: Сборник научных статей. Ч.V. / Научный редактор Л.Л. Буркова. - Москва: Изд-во "Перо", 2019. - С. 29-32. EDN: AMEJGJ

- Рамзаева Т.Г. Лингвометодическая концепция развивающего начального языкового образования и ее реализация в авторских учебниках "Русский язык" для 1-4 классов / Т.Г. Рамзаева // Актуальные аспекты формирования и совершенствования лингвометодической компетенции учителя 1-4 классов начальной школы: сборник науч. статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. - СПб.: САГА, 2007. - С. 3-9.

- Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2.: учебник / Т.Г. Рамзаева. - 12 - изд. доработ. - Москва: Дрофа, 2011. - 94 с.

- Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1.: учебник / Т.Г. Рамзаева. - 14 - изд. доработ. - Москва: Дрофа, 2009. - 158 с.

- Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2.: учебник / Т.Г. Рамзаева. - 14 - изд. доработ. - Москва: Дрофа, 2009. - 141 с.