Типология профессиональных дефицитов учителей красноярского края

Автор: Новопашина Лариса Александровна, Григорьева Евгения Гербовна, Кузина Дарья Владимировна, Черкасова Юлия Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (58), 2021 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Авторы рассматривают оценку профессиональных дефицитов учителей как ключевую проблему. Расширенное толкование дефицитов и систем оценки препятствует реальному качественному профессиональному уровню учителей и не позволяет прогнозировать, планировать и осуществлять необходимые действия и мероприятия, точно работающие на повышение квалификации. Целью статьи является построение типологии профессиональных дефицитов учителей на основе кластерного анализа в разрезе муниципальных образований Красноярского края. Методология (материалы и методы). Статья подготовлена при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках проекта «Комплексное исследование профессиональных дефицитов и затруднений учителей Красноярского края». Авторы определяют профессиональные дефициты как недостаток (ограничение) в профессиональной компетентности, который препятствует эффективной реализации профессиональных действий. На материале анкетного опроса 3375 учителей Красноярского края при помощи факторного и кластерного анализа строится типология профессиональных дефицитов. Результаты исследования. Эмпирически выделено 13 групп муниципалитетов, для которых установлен соответствующий профиль по 15 факторам. Полученные профили характеризуют каждую объединенную группу по профессиональным дефицитам учителей, которые дифференцированы относительно кластеров. Выводы. Полученные результаты существенно уточняют связи и устанавливают латентные устойчивые характеристики. Выявленная типология показывает характерные черты модели профессиональных дефицитов учителей в разрезе муниципалитетов. Использование полученных данных вносит вклад в разработку качественной системы повышения квалификации учителей.

Профессиональные дефициты, учителя, модель, кластерный анализ, типология, латентные устойчивые характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/144162148

IDR: 144162148 | УДК: 37.013.78, | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-58-4-299

Текст научной статьи Типология профессиональных дефицитов учителей красноярского края

DOI:

П остановка проблемы. Ключевым инструментом для проектирования и проведения изменений в системе повышения квалификации учителей являются исследование и оценка профессиональных дефицитов в реализации педагогической деятельности.

Безусловно, сегодня в системе образования Российской Федерации проводятся изменения, которые затронут всех учителей, преподавателей, директоров. Федеральный проект «Учитель будущего» предполагает проведение реформ в национальной системе учительского роста1. В нем планируется переход на новую модель и заявлено внедрение системы непрерывного повышения квалификации к 1 сентября 2024 г.

Ключевые элементы модели учительского роста задают и Единые федеральные оценочные материалы. Ставится задача повысить уровень владения учителями профессиональными компетенциями, и прорабатываются возможности перехода на новую модель аттестации учителей.

Между тем сами дефиниции «компетентность», «профессиональный рост», «профессия», «квалификация» носят неоднозначные смыслы и значения, а среди профессионального сообщества они еще и по-разному понимаются, толкуются и интерпретируются.

В этом смысле создание условий для обеспечения школ высококвалифицированными специалистами является серьезной проблемой. Если численную (количественную) нехватку учителей в школах возможно и спрогнозировать, и рассчитать, то оценить качественную составляющую обеспеченности профессиональным кадровым составом весьма затруднительно.

Оценка профессиональных дефицитов имеет ключевое значение, поскольку именно на основе оценки реального качественного профессионального уровня учителей можно спрогнозировать, спланировать и осуществить необходимые действия и организовать мероприятия, точно работающие на повышение качества их профессиональной деятельности. Обозначен- ные проблемы и необходимость решения задачи обеспеченности школ качественным кадровым корпусом актуализируют необходимость нового знания для того, чтобы уметь оценивать дефициты и затруднения учителей.

Целью настоящей статьи является построение типологии профессиональных дефицитов учителей при помощи кластерного анализа в разрезе муниципальных образований Красноярского края. Статья подготовлена при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках проекта «Комплексное исследование профессиональных дефицитов и затруднений учителей Красноярского края».

Обзор научной литературы по проблеме. Профессионализация преподавательского состава - это область значительных вкладов государства и знаний самого учительского корпуса. В зарубежных источниках на эту проблему указывают целый ряд авторов [Freidson, 1986; Shulman, Armitage, 2005; Zakaria, 2010]. В этой проблематике Kishore еще добавляет акцент, касающийся особенностей учительского труда. В частности, он говорит о том, что, в отличие от профессий, где нужно заставить работать „машины”, профессия учителя позволяет иметь дело с самыми сложными явлениями на земле». Именно «учителям нужно сохранять сбалансированное отношение и подход к превращению учеников, от самых прилежных до самых озорных, в зрелых личностей» [Kishore, 2008].

В настоящее время основными фокусами оценки профессиональных дефицитов учителей являются: решение проблемы профессиональных дефицитов кадрового обеспечения системы образования, с одной стороны, и возможности и условия профессионального развития через выявление затруднений как самих специалистов, работающих в системе образования, так и образовательных институтов различного масштаба (от образовательной организации до региональных систем образования и системы образования в целом) – с другой [Горб, 2016; Сиденко, 2016].

В теории и истории педагогики развитие системы знаний о педагогической деятельности и закономерности ее становления рассматривались многими российскими учеными, которые отмечали, что изменения в социокультурном, экономическом развитии страны, стремление общества к обновлению требуют и развития образования [Шик, 2018].

Современные исследования и разработки показали, что система подготовки учителей отстает от процессов, происходящих в средней школе [Григорьева, Новопашина, Бочарова, 2018], а требования к современному учителю, заданные в ФГОС квалификации, в профессиональных стандартах «сильно рассогласованы» [Новопашина, 2018].

Кроме того, анализ российской и зарубежной литературы выявил существующую неопределенность в трактовке и использовании понятия «компетентность», которое часто отождествляется с таким определением, как «квалификация» (Тихомиров, 2001). Термин «компетенция» (в переводе с лат. - соответствовать, подходить) определяется как личностная способность работника решать определенный класс профессиональных задач. При оценке персонала с использованием компетентностного подхода компетенции представляют собой формально описанные требования к личностным, профессиональным и иным качествам сотрудника (группы сотрудников). Принципиальное отличие компетентности персонала от его квалификационных требований заключается в том, что компетентность отражает некоторую способность работника решать конкретные производственные задачи [Новопашина и др., 2021], в то время как квалификация в Европейской системе квалификаций 2 представляет собой документально установленные вид и уровень профессиональной обученности сотрудника, она более устойчива во времени по сравнению с компетентностью, состояние которой постоянно изменяется.

Анализ региональных практик Рязани, Костромы, Кемерово и ряда других городов и регионов страны показал, что не все учителя в полной мере готовы к выполнению профессиональных функций в соответствии с требования-

Причиной этого могут быть разные факторы. Например, выделяется высокий уровень требований, приводящий к возникновению у педагогов различных затруднений, которые чаще всего являются последствием несформированности базовых компетентностей [Петунин, 2016].

Теоретический анализ позволил выделить следующие виды профессиональных дефицитов.

1. Профессионально-личностные, к которым относят недостаток (ограничение) сформирован-ности профессиональной позиции, приводящий к нарушению выполнения педагогической роли в ситуации нормативного взаимодействия.

Отметим, что данный вид предполагает работу не только с мотивационной и ценностной сферами личности учителя, но и с его личностной готовностью к педагогической деятельности и соблюдению профессиональных требований. Готовность — это настрой личности на определенное поведение, установка на активные действия, приспособление личности для успешных действий в данный момент, обусловленные мотивами и психическими особенностями личности.

В концепции личности, в структуре готовности выделяется, кроме моральной готовности, еще психологическая и профессиональная [Платонов, 1986].

В отечественных исследованиях выделяется четыре группы педагогических ценностей: ценности, связанные с условиями профессиональной деятельности; ценности, связанные с личностномотивационной сферой учителя; ценности, отражающие управленческие аспекты образовательной деятельности; образование как общечеловеческая ценность [Сластенин и др., 1997].

С учетом представления Е. Гофмана определяется «ролевая позиция» как принятие ожидаемого поведения от человека и выполнение им определенных ролей в ситуации взаимодействия; совокупность ролевых предписаний, объективных требований, предъявляемых к лицам,

занимающим ту или иную позицию [Черксова, Гибадуллина, 2016].

Вслед за Борытко4, предлагается классификация профессионально-педагогических позиций педагогов.

В ней первый уровень - вневоспитатель-ный. Педагог отрицает необходимость или возможность воспитательных смыслов педагогической деятельности, главным образом отстаивая функции передачи знаний, умений, навыков, профессии и т.д.

Второй уровень - нормативный. Это тип исполнителя инструкций. В структуре его позиции скорее преобладают не смыслы, а значения воспитательной деятельности, которые он «принимает к исполнению», не задумываясь о собственном отношении к ним.

Третий уровень - технологический. Это педагог, который увлечен поиском «воспитательных технологий», а по сути, новых форм воспитательной работы.

Четвертый уровень – системный. Педагог стремится к созданию своей системы взаимодействия с воспитанниками. Здесь анализируется педагогическая ситуация и выбирается оптимальный стиль педагогической деятельности.

Пятый уровень - концептуальный. Педагог включает воспитательные взаимодействия в сферу своего не только профессионального, но и жизненного развития [Кисляков, Колышев, 2016].

Также в российских теоретических источниках выделяют профессионально-теоретические (в том числе методические) дефициты, которые представляют собой недостаток (ограничение) уровня знаний в области теоретических основ преподаваемого предмета, методов его преподавания, психологических особенностей обучающихся, психологических закономерностей обучения, воспитания и развития школьников, теоретических основ педагогики.

Согласно исследованиям, было выявлено, что наибольшие затруднения у учителей с разными уровнями квалификации вызывают задачи, связанные с формированием ученика как субъ- екта учебной деятельности, а проблема повышения квалификации педагога связывается ими в первую очередь с необходимостью прохождения переаттестации, а вовсе не из-за стремления к профессиональному и личностному росту. С другой стороны, исследователями показано, что образовательное учреждение, в котором работает педагог, оказывает положительное влияние на развитие внутренней мотивации к повышению квалификации [Собкин, Адамчук, 2017].

Установлено, что только что завершившие профессиональную подготовку молодые учителя испытывают дефицит во владении педагогическими технологиями и преподавательскими умениями, отвечающими требованиям ФГОС и профессионального стандарта (например, такими, как методы индивидуального обучения или обучение детей с ограниченными возможностями здоровья) [Пинская, Пономарева, Косарецкий, 2016].

Кроме того, выделяются профессиональнопрактические (в том числе методические) дефициты. В них дефицит - это недостаток (ограничение) сформированности владения современными образовательными технологиями, методическими приемами, педагогическими средствами и формами организации обучения.

И.А. Колесникова5 выделяет ряд профессиональных дефицитов педагогов. Однако подчеркивает, что наиболее распространенными являются профессиональные дефициты в области методики, которые выражаются в недостаточном уровне знаний учащихся по учебному предмету, низком уровне владения методами и приемами обучения, формами и средствами организации обучения школьников в рамках учебного предмета. Она считает, что коммуникативные профессиональные дефициты педагогов проявляются в недостаточном уровне умений вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных целей, умения убеждать, аргументировать свою позицию, проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, умения принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях (научно-практических конференциях, методических объединениях, педагогических советах).

Выделяют и дидактические дефициты, обусловленные недостаточным уровнем подготовки в части изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уроков, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся [Овсиевская, Стукалова, Блинова, 2018].

И наконец, профессионально-интерактивные (в том числе коммуникативные), к которым относят недостаток (ограничение) сформиро-ванности умений взаимодействовать с разными категориями субъектов образовательного процесса, организовывать их совместную деятельность для достижения общих целей.

Ориентируясь на трудовые функции педагога (обучение, воспитательная и развитие), обозначенные в профессиональном стандарте, важно концентрировать содержание повышения квалификации и переподготовки на развитии и совершенствовании дефицитных профессиональных знаний и действий, составляющих профессиональные компетенции педагогов современной организации. Отмечается, что руководители общеобразовательных учреждений выделяют общие профессиональные дефициты – недостаток базовых профессиональных знаний, умений, а из поведенческих - коммуникативные навыки (неумение работать с клиентами, в команде), также навыки исполнителя (профессиональная ответственность, самостоятельность, ориентированность на саморазвитие) [Царегородцева, 2016].

Коммуникативные профессиональные компетенции чаще всего заключаются в «умении создавать научные, научно-методические тексты, владении ораторским искусством, грамотной устной и письменной речью, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации» [Кузьмина, Реан, 1993].

Особой трудностью в оценке профессиональных дефицитов учителей являются методы и инструменты. На эту проблему указывают и зарубежные авторы [Griffin et al., 2010; Su, Feng, Hsu, 2017; Scheer et al., 2019].

В отечественной практике широко используются инструменты из управления человеческими ресурсами, которыми оценивают факторы эффективного исполнения работы. Для этого используются анкетирование, интервьюирование, метод контрольных списков, наблюдение, экспертный метод.

Социологические исследования, как правило, используют анкетный опрос [Собкин и др., 2020].

Настоящее исследование основано на комплексном подходе.

Методология (материалы и методы). Обзор результатов российских и зарубежных научных исследований в области профессиональных дефицитов учителей и законодательных актов позволил, во-первых, оформить междисциплинарный комплексный подход для исследования профессиональных дефицитов и затруднений учителей, в котором используются инструменты педагогики и социологии. Во-вторых, в нем предпринята попытка преодолеть понятийную неопределенность.

Методологию исследования составили опыт проведения социологических опросов, анализ и обобщение нормативно-правовых документов в сфере общего образования и повышения квалификации учителей, результатов отечественных и зарубежных научных исследований.

В настоящем исследовании профессиональные дефициты определяются как недостаток (ограничение) в профессиональной компетентности, который препятствует эффективной реализации профессиональных действий. Данное определение положено в основу модели профессиональных дефицитов и затруднений учителей [Новопашина и др., 2021].

Оценка профессиональных дефицитов проводилась при помощи социологического опроса учителей в офлайн- и онлайн-форматах по специально созданной анкете. Разработка анкеты производилась с использованием инструментов из различных областей знаний.

При расчете выборки учитывалась половозрастная структура каждого муниципалитета ре-

гиона и использовались официальные статистические данные. Для построения выборки применялась процедура поэтапного отбора объектов. В многоступенчатой выборке единицами отбора стали муниципалитеты, образовательные организации (школы), предметы и ступени и половозрастная структура.

Всего было опрошено 3375 учителей из 61 муниципального образрования Красноярского края.

Данные, полученные в ходе анкетного опроса, далее подвергались специальной обработке. Специальным образом построена матрица для факторного анализа. Подобная процедура построения матрицы исходных данных используется в современных исследованиях [Собкин, Калашникова, 2019; 2020], которые подтверждают ее содержательную валидность.

Полученные данные далее обрабатывались при помощи факторного анализа, который позволил выделить 15 содержательных факторов, устанавливающих существенные латентные связи. Эти факторы стали основой для проведения кластерного анализа.

Задача по выделению типов муниципальных ситуаций решалась при помощи кластерного анализа. Процедура кластерного анализа состояла в том, что по 61 строке таблицы, соответствующей названию муниципалитетов, рассчитывалась матрица сходства методом к-средних.

Процедура кластерного анализа позволяет упорядочивать распределения в сравнительно однородные классы на основе попарного сравнения объектов по измеренным критерям разработанной модели [Новопашина и др., 2021].

Результаты исследования. В результате проведенного факторного анализа были выделены 15 содержательных факторов, устанавливающих латентные связи.

Проведенный анализ позволил определить следующие латентные причины взаимосвязи переменных.

Так, содержанием первого фактора F1 (вклад в общую дисперсию 7,8 %) стала ключевая оппозиция между «организацией практической деятельности ученика (учебной,трудовой,исследовательской и др.)» (0,791) на положительном по- люсе и «высоким уровнем мышления» (-0,864), «возможностью воздействовать на поведение других людей и направлять их» (-0,862), намерениями изменять возможности профессии (-0,777), стремлением к созданию своей системы взаимодействия с обучающимися (-0,72) – на отрицательном.

Второй фактор F2 (вклад в общую дисперсию 8,1 %) - униполярный. Его ключевые переменные: «отстаиваю функции передачи знаний, умений, навыков» (0,784), «отрицаю необходимость или возможность воспитательных смыслов педагогической деятельности» (0,771), использование социальных сетей для коммуникации с бывшими обучающимися (выпускниками) (0,748), «повысить культуру общения» (0,729).

Содержание униполярного фактора F3 (вклад в общую дисперсию 4,4 %) задается следующими двумя ключевыми переменными: «исполняю свои функции, не задумываясь о собственном отношении к ним» (0,670) и важностью подробно расписанного трудового процесса (0,633).

Четвертый фактор F4 (вклад в общую дисперсию 4,6 %) - униполярный. В него вошли важное, с точки зрения учителей, методическое совершенство (0,719) и нецелесообразность использования социальных сетей (0,744).

Пятый фактор F5 (вклад в общую дисперсию 6,2 %) – биполярный. На положительном полюсе расположилась организованная в школе работа по изучению дефицитов и затруднений учителей (0,718), а на отрицательном полюсе – отсутствие возможности повышать квалификацию (-0,758).

Содержание биполярного фактора F6 (вклад в общую дисперсию 4,3 %) определили следующие ключевые оппозиции: на положительном полюсе - «для меня не важна профессия, важно, что я делаю» (0,778), а на отрицательном – «профессия учителя – это мое предназначение» (-0,725).

Содержание биполярного фактора F7 (вклад в общую дисперсию 4,6 %) задается следующей ключевой оппозицией: на положительном полюсе – повышение квалификации за свой счет (0,846), а на отрицательном – обучение за счет школы, в которой работаю (-0,848).

Фактор F8 (вклад в общую дисперсию 3,9 %) - униполярный. В него вошли две ключевые переменные: возможность профессионального роста, которую не стали реализовывать (0,691), и повышение квалификации за счет грантов, проектов (0,689).

Содержание биполярного фактора F9 (вклад в общую дисперсию 3,3 %) составила ключевая оппозиция между пониманием особенностей организации профессиональной деятельности (0,611) и выбором профессии по рекомендации знакомых, друзей, родственников (-0,688).

В фактор F10 (вклад в общую дисперсию 3,9 %) вошла одна переменная, характеризующая возможность повышения квалификационной категории (0,742).

Содержание фактора F11 (вклад в общую дисперсию 3,1 %) характеризует «творческая атмосфера в школе» (-0,63).

Фактор F12 (вклад в общую дисперсию 3,5 %) показывает самочувствие в профессии: «профессия не имеет значения, надо зарабатывать на жизнь» (-0,718).

Содержание униполярного фактора F13 (вклад в общую дисперсию 3,8 %) задается при- чиной выбора профессии: «нравится работать с детьми» (-0,714).

Четырнадцатый фактор F14 (вклад в общую дисперсию 4,2 %) задается педагогической техникой (0,739) и смыслом повышения квалификации в получении консультации по созданию собственной методики (0,728).

В содержание фактора F15 (вклад в общую дисперсию 3,5 %) вошли следующие характеристики: планировать повышение квалификации у учителей нет возможности так как планы «спускаются сверху» как задание (0,643) и «в нашей школе никого не интересуют дефициты и затруднения учителей» (0,629).

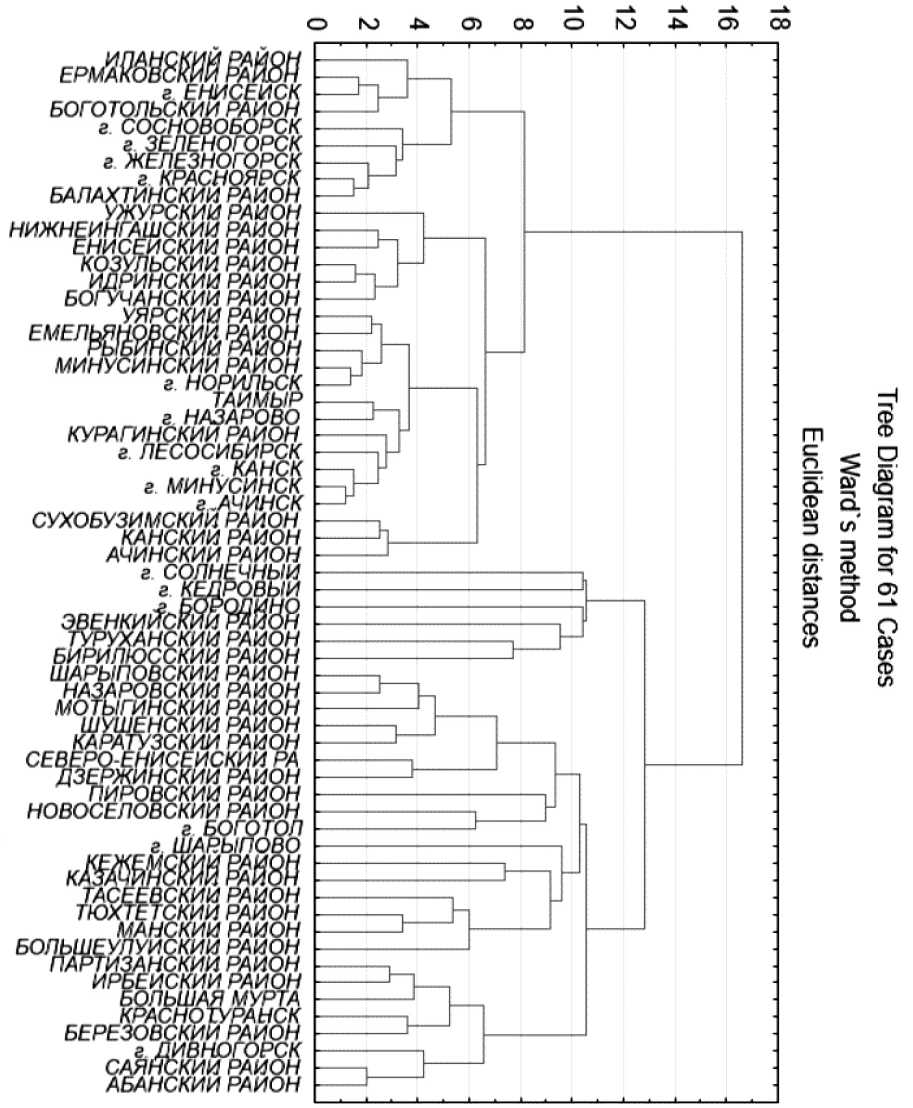

В результате кластерного анализа данные, полученные из ответов 3300 учителей из 61 муниципалитета, сгруппировались в 13 эмпирически выделенных типов.

На рис. 1 представлена дендрограмма, фиксирующая характер объединения 61 муниципалитета Красноярского края по степени выраженности соответствующих значений факторов.

В результате кластерного анализа 61 муниципалитет региона сгруппировался в 13 эмпирически выделенных типа, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1

Классификация муниципалитетов по типам профессиональных дефицитов учителей

Classification of municipalities by types of professional deficits among teachers

Table 1

|

Cluster 1 |

Dis. |

Cluster 2 |

Dis. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Иланский район |

0,8 |

г. Сосновоборск |

0,7 |

|

Ермаковский район |

0,4 |

г. Зеленогорск |

0,6 |

|

г. Енисейск |

0,5 |

г. Железногорск |

0,4 |

|

Боготольский район |

0,5 |

г. Красноярск |

0,3 |

|

Балахтинский район |

0,3 |

||

|

Cluster 3 |

Dis |

Cluster 4 |

Dis |

|

Ужурский район |

0,9 |

Уярский район |

0,4 |

|

Нижнеингашский район |

0,6 |

Емельяновский район |

0,5 |

|

Енисейский район |

0,5 |

Рыбинский район |

0,3 |

|

Козульский район |

0,5 |

Минусинский район |

0,3 |

|

Идринский район |

0,5 |

г. Норильск |

0,3 |

|

Богучанский район |

0,6 |

||

|

Cluster 5 |

Dis |

Cluster 6 |

Dis |

|

Таймыр |

0,5 |

Сухобузимский район |

0,5 |

|

г. Назарово |

0,5 |

Канский район |

0,7 |

|

Курагинский район |

0,5 |

Ачинский район |

0,7 |

|

г. Лесосибирск |

0,4 |

||

|

г. Канск |

0,4 |

||

|

г. Минусинск |

0,3 |

||

|

г. Ачинск |

0,4 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Cluster 7 |

Dis |

Cluster 8 |

Dis |

|

г. Солнечный |

0 |

Шарыповский район |

0,6 |

|

г. Кедровый |

0 |

Назаровский район |

0,6 |

|

г. Бородино |

0 |

Мотыгинский район |

0,8 |

|

Эвенский район |

0 |

Шушенский район |

0,6 |

|

Туруханский район |

1,4 |

Каратузский район |

0,8 |

|

Бирилюсский район |

1,1 |

||

|

Cluster 9 |

Dis |

Cluster 10 |

Dis |

|

Северо-Енисейский район |

0,9 |

Пировский район |

1,3 |

|

Дзержинский район |

0,8 |

Новоселовский район |

1,0 |

|

г. Боготол |

0,5 |

||

|

Cluster 11 |

Dis |

Cluster 12 |

Dis |

|

г. Шарыпово |

0,1 |

Партизанский район |

0,7 |

|

Кежемский район |

0,8 |

Ирбейский район |

0,7 |

|

Казачинский район |

0,1 |

Большемуртинский район |

0,8 |

|

Тасеевский район |

0,8 |

Краснотуранский район |

0,7 |

|

Тюхтетский район |

0,6 |

Березовский район |

0,9 |

|

Манский район |

0,6 |

||

|

Большеулуйский район |

0,9 |

||

|

Cluster 13 |

Dis |

||

|

г. Дивногорск |

0,8 |

||

|

Саянский район |

0,7 |

||

|

Абанский район |

0,5 |

Linkage Distance

Рис. 1. Дендрограмма деления регионов по значениям 15 факторов

Fig. 1. Dendrogram of the division of regions by the values of 15 factors

Полученные данные показывают, что выделенные кластеры с точки зрения профессиональных дефицитов учителей имеют специфическую количественную наполненность.

В табл. 2 представлены средние значения по каждому из 15 факторов для каждого выделенного кластера.

Средние факторные значения для 13 выделенных кластеров

Таблица 2

Table 2

Average factor values for 13 selected clusters

|

Кластер |

Средние факторные значения |

||||||||||||||

|

F1 |

F2 |

F3 |

F4 |

F5 |

F6 |

F7 |

F8 |

F9 |

F10 |

F11 |

F12 |

F13 |

F14 |

F15 |

|

|

1 |

0,28 |

-0,21 |

-0,03 |

-0,17 |

0,09 |

0,93 |

-0,42 |

-0,02 |

-0,04 |

-0,26 |

-0,07 |

-0,42 |

0,12 |

-0,34 |

0,19 |

|

2 |

1,00 |

6,29 |

-1,00 |

-1,17 |

-1,13 |

-0,64 |

-1,36 |

-0,80 |

0,47 |

-1,04 |

-0,38 |

1,35 |

1,12 |

-1,28 |

-0,63 |

|

3 |

0,31 |

-0,70 |

-0,07 |

-0,65 |

-0,94 |

-0,41 |

-0,60 |

2,50 |

1,06 |

0,97 |

-1,19 |

0,63 |

1,09 |

0,66 |

-1,73 |

|

4 |

0,15 |

-0,77 |

2,68 |

-1,34 |

-2,02 |

-1,73 |

-1,34 |

-1,03 |

1,15 |

-1,04 |

-4,06 |

0,31 |

-2,79 |

0,64 |

2,56 |

|

5 |

-1,20 |

1,42 |

1,41 |

1,14 |

-1,65 |

1,88 |

-0,59 |

-1,09 |

-2,52 |

4,90 |

-1,04 |

-0,34 |

0,31 |

0,94 |

0,29 |

|

6 |

0,33 |

0,15 |

-0,35 |

-0,79 |

0,55 |

-0,81 |

-0,25 |

1,11 |

-2,07 |

-0,18 |

0,34 |

0,15 |

-0,68 |

0,15 |

-0,05 |

|

7 |

-0,31 |

0,22 |

1,36 |

0,25 |

1,06 |

0,39 |

0,65 |

0,04 |

0,50 |

-0,70 |

0,34 |

1,09 |

-0,03 |

0,90 |

-0,46 |

|

8 |

-0,05 |

-0,02 |

-0,28 |

-0,07 |

-0,08 |

-0,14 |

0,98 |

-0,21 |

0,07 |

0,10 |

-0,09 |

0,01 |

0,15 |

-0,06 |

0,27 |

|

9 |

-6,31 |

-1,03 |

-0,88 |

-1,02 |

-0,85 |

-0,89 |

-1,60 |

-1,42 |

-1,36 |

-1,47 |

0,59 |

0,76 |

0,49 |

-0,51 |

-0,79 |

|

10 |

-0,92 |

0,30 |

0,20 |

3,09 |

-0,85 |

-0,54 |

-0,32 |

3,22 |

0,09 |

-0,12 |

0,30 |

1,68 |

2,02 |

-0,14 |

2,52 |

|

11 |

0,56 |

-0,71 |

-0,48 |

0,42 |

-0,39 |

-0,20 |

-0,76 |

-0,36 |

0,53 |

0,34 |

0,83 |

0,49 |

-0,67 |

-0,46 |

-0,43 |

|

12 |

-2,03 |

1,81 |

0,20 |

0,11 |

3,58 |

-0,29 |

-0,01 |

1,66 |

1,66 |

1,15 |

-0,74 |

-2,31 |

-2,46 |

-1,70 |

-0,27 |

|

13 |

0,51 |

0,20 |

0,58 |

0,91 |

0,23 |

-1,50 |

-0,83 |

-1,02 |

-0,29 |

-0,37 |

0,27 |

-2,34 |

0,94 |

1,70 |

-0,68 |

Представленные данные позволяют сделать заключение о том, что профиль профессиональных дефицитов является характерным для каждого кластера.

Таким образом, в результате исследования по каждой эмпирически выделенной груп-

пе регионов выделен соответствующий профиль средних значений.

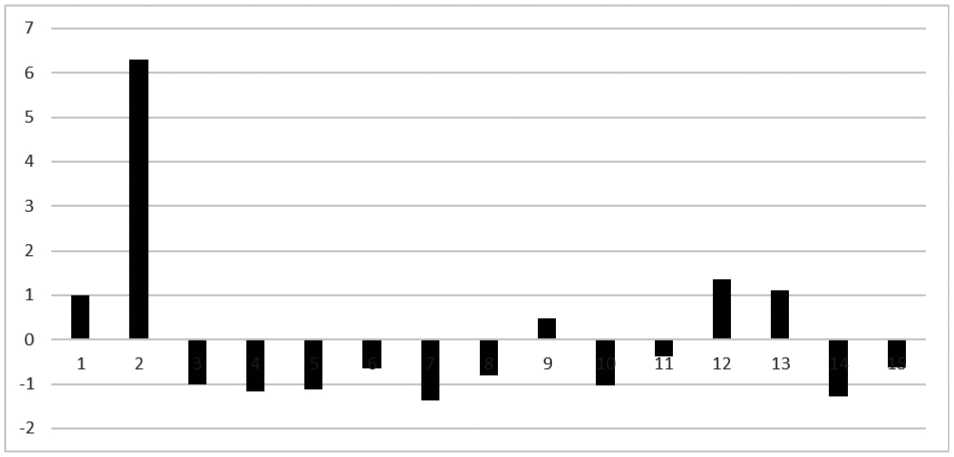

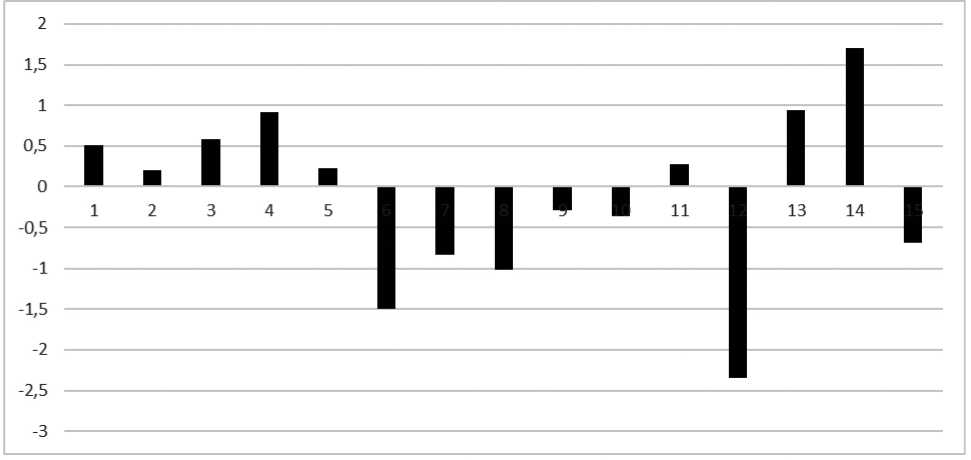

На примере кластера 2, в который вошел и город Красноярск, и кластера 13, рассмотрим профили выраженности значений факторов (рис. 2).

Рис. 2. Профиль значений факторов для кластера 2

Fig. 2. Profile of factor values for the second cluster

Для кластера 2 можно выделить высокое значение фактора F2, характеризующего ориентации учителей на отстаивание своей функции передачи знаний, умений, навыков, отрицание необходимости воспитательных смыслов педагогической деятельности, использование социальных сетей для коммуникации с бывшими обучающимися (выпускниками) и повышение культуры общения.

Минимальная выраженность значений представлена факторами F 9 и F 11. В данном случае фактор F9 показывает слабое понимание особенностей организации профессиональной деятельности учителями, а F 11 – отсутствие творческой атмосферы в школе.

Профиль кластера 13 совершенно иной. В этот кластер вошли г. Дивногорск, Саянский и Абанский районы.

Данные, представленные на рис. 3, показывают, что наиболее выраженными являются факторы F12, F 6, F14.

Рис. 3. Профиль значений факторов для кластера 13

Fig. 3. Profile of factor values for the thirteenth cluster

Выделенный фактор F12 показывает, что для учителей этого кластера профессия не имеет значения, надо зарабатывать на жизнь. В то же время профессия учителя является предназначением, как установлено в шестом факторе. Кроме того, учителя этого кластера ориентированы на педагогическую технику и для них важно получать консультации по созданию собственной методики в системе повышения квалификации.

В то время как в кластере 2 второй фактор имеет наибольшую выраженность, в кластере 13 он обладает наименьшими значениями.

Также наименьшее значение в этом кластере характерно и для фактора F 5, оно показывает дефицит организованной в школе работы по изучению дефицитов и затруднений учителей.

Заключение. Таким образом, данные, полученные в ходе опроса и обработанные при помощи факторного анализа, позволили уточнить существенные связи и выделить латентные устойчивые характеристики модели профессиональных дефицитов учителей в разрезе муниципалитетов.

В каждой эмпирически выделенной группе муниципалитетов установлен соответствующий профиль средних значений по 15 факторам. Полученные профили позволяют сделать вывод о том, что в каждой объединенной группе регионов профессиональные дефициты учителей дифференцированы относительно кластеров и имеют выраженную специфику.

Таким образом, цель по построению типологии профессиональных дефицитов учителей на основе кластерного анализа в разрезе муниципальных образований Красноярского края достигнута.

Проведенный анализ показывает, что содержание профессиональных дефицитов учителей в муниципалитетах требует качественного типологического анализа, а построение системы повышения квалификации учителей - учета региональной типологии и специфики. Перспективой настоящего исследования является уточнение модели профессиональных дефицитов учителей и на ее основе расширение первичной базы данных.

Также представляется целесообразным на основе указанного метода исследование связи профессиональных дефицитов учителей с результатами обучения учеников в разрезе муниципалитетов.

Такое исследование позволит существенно дооформить представления о модели профессиональных дефицитов учителей, выявить их затруднения и разработать систему их оценки.

Список литературы Типология профессиональных дефицитов учителей красноярского края

- Богданова О.Н. Организационно-педагогические условия становления метапредметных компетенций учителя в системе повышения квалификации // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2018. № 1 (43). С. 41-47. DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-43-1-39

- Воробьева М.А. Оценка деятельности педагогов в образовательной организации // Педагогическое образование в России. 2017. № 7. С. 45-50. DOI:10.26170/po17-07-05 http://elar.uspu.ru/ handle/uspu/8032

- Горб В.Г. Профессиональный стандарт учителя: методологические неопределенности и способы их преодоления // Инновационные проекты и программы в образовании. 2016. № 1. С. 6-13. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29313280 w

- Григорьева Е.Г., Новопашина Л.А., Бочарова Ю.Ю. Социально-демографические и профессио- ^ нальные характеристики преподавательского состава регионального университета // Science о for Education Today. 2019. № 2. С. 170-187. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38191472 ^ DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1902.12 «

- Григорьева Е.Г., Новопашина Л.А., Кузина Д.В. Оценка влияния региональных факторов социально-экономического развития на структуру кадров системы общего образования // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2021. № 2 (66). URL: https://eee-region.ru/article/6611/ н рц

- Гринько М.Н., Самсоненко Л.С., Шавшаева Л.Ю. Преодоление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации персонифицированной модели повышения квалификации // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 460. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32664347_25175912.pdf

- Кисляков В.В., Колышев О.Ю. Профессионально-педагогическая позиция как показатель эффективности учебно-воспитательного процесса в педвузе // Грани познания: электронный научно-образовательный журнал. ВГСПУ. 2016. № 2 (45). Апрель. URL: https://www.elibrary.ru/download/ О О elibrary_26240683_94161813.pdf Ц ^

- Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. СПб., 1993. 263 с. д

- Кульневич Т.В., Коваленко М.С. Готовность будущего учителя к выполнению профессионально-педагогического долга // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2021. Т. 7, № 2. ^^ С. 3-17. URL: http://rrpedagogy.ru/journal/annotation/2396. DOI: 10.18413/2313-8971-2021-7-2-0-1

- Новопашина Л.А., Григорьева Е.Г., Кузина Д.В., Черкасова Ю.А. Дефицит учителей Красноярского края: предпроектное исследование // Практики развития: образовательные парадигмы и практики в ситуации смены технологического уклада: матер. XXVII науч.-практ. конф. / отв. за вып. Е.А. Келлер. Красноярск, 2021. С. 83-90. Г >

- Новопашина Л.А. Стандарт против стандарта // Тенденции развития образования: кто и как ис- ^^ пользует и оценивает образовательные стандарты. 2018. С. 32-37.

- Овсиевская И.Н., Стукалова И.Н., Блинова Т.Г. Организация работы предметных методических объединений учителей при подготовке к внедрению профессионального стандарта «педагог» // Вопросы современной педагогики и психологии: свежий взгляд. 2018. URL: https://izron.ru/articles/voprosy-sovremennoy-pedagogiki-i-psikhologii-svezhiy-vzglyad-i-novye-resheniya-sbornik-nauchnykh-tru/sektsiya-6-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya-spetsialnost-13-00-08/organizatsiya-raboty-predmetnykh-metodicheskikh-obedineniy-uchiteley-pri-podgotovke-k-vnedreniyu-pro

- Петунин О.В. Профессиональные затруднения педагога при внедрении ФГОС общего образования // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=25509287

- Пинская М.А., Пономарева А.А., Косарецкий С.Г. Профессиональное развитие и подготовка молодых учителей в России // Вопросы образования. 2016, № 2. С. 100-124. URL: https://www. elibrary.ru/download/elibrary_26421715_21981637.pdf. DOI: 10.17323/1814-9545-2016-2-100-124

- Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. 254 с.

- Сиденко А.С. Новые функции учителя в условиях введения ФГОС и типы педагогических разработок // Эксперимент и инновации в школе. 2016. № 4. С. 56-61.

- Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищен ко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Школа-Пресс, 1997.

- Собкин В.С., Адамчук Д.В. К вопросу о повышении квалификации школьного учителя // Тенденции развития образования: кто и чему учит учителей: матер. XIII Междунар. науч.-практ. конф. 2017. С. 165-175. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30098547

- Собкин В.С., Калашникова Е.А. К вопросу о репетиторстве: мнение учащихся, учителей и родителей // Педагогика. 2019. № 6. С. 39-56.

- Собкин В.С., Калашникова Е.А. Профессиональные предпочтения учащихся и социокультурные трансформации профессиональных групп // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11, № 3. С. 114-134. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110308

- Темняткина О.В., Токменинова Д. В. Современные подходы к оценке эффективности работы учителей. Обзор зарубежных публикаций // Вопросы образования. 2018. № 3. С. 180-195. DOI: https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-3-180-195

- Царегородцева Е.А. Подходы к устранению профессональных дефицитов педагогов детских садов // Личность в профессионально-образовательном пространстве: матер. XV Всерос. науч.-практ. конф. / сост. Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков. 2016. С. 124-129.

- Черкасова И.И., Гибадуллина Ю.М Акмеограмма как инструмент развития современных ролевых позиций педагога // Педагогическое образование в России. 2016. № 3. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/akmeogramma-kak-instrument-razvitiya-sovremennyh-rolevyh-pozitsiy-pedagoga/viewer (дата обращения: 24.10.2021).

- Шик С.В. У истоков подросткового возраста: реформа среднего образования в России 1864 г. // Педагогика и просвещение. 2018. № 2. С. 90-98. URL: https://nbpublish.com/library_read_article. php?id=24661. DOI: 10.7256/2454-0676.2018.2.24661

- Curado М.А., Teles J., Maroco J. Analysis of variables that are not directly observable: influence on decision-making during the research process // Rev. esc. enferm. USP. 2014. Vol. 48, No.1. DOI: http:// dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000100019

- Freidson E. Professional powers: A study of the institutionalization of formal knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1986. 35 p.

- Grau V., Calcagni E., Preiss D.D., Ortiz D. Teachers' professional development through university-school partnerships: Theoretical standpoints and evidence from two pilot studies in Chile // Cambridge Journal of Education. 2017. Is. 47 (1). P. 19-36. DOI: https://doi.org/10.1080/0305764X.2015.1102867

- Griffin P., Murray L., Care E., Thomas A., Perri P. Developmental assessment: Lifting literacy through professional learning teams. Assessment in Education: Principles // Policy and Practice. 2010. Is. 17 (4). P. 383-397. DOI: https://doi.org/10.1080/0969594.2010.516628

- King F. Teacher professional development to support teacher professional learning: Systemic factors from Irish case studies // Teacher Development. 2016. Is. 20 (4). P. 574-594. DOI: https://doi.org/10. 1080/13664530.2016.116166

- Kishore C.S. A Noble Profession. January 2000. Retrieved January 28, 2008, § 4. URL: http://www. cskishore.com/teaching.htm

- Scheer E., Bijlsma H., Glas C. Validity and reliability of student perceptions of teaching quality in primary education // School Effectiveness and School Improvement. 2019. Is. 30 (1). P. 30-50. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2018.1539015

- Shulman V., Armitage D. Project discovery: An urban middle school reform effort // Education and Urban Society. 2005. Is. 37 (4). P. 371-397.

- Su Y., Feng L., Hsu C. Accountability or authenticity? The alignment of professional development and teacher evaluation // Teachers and Teaching. 2017. Vol. 23, No. 6. P. 717-728. DOI: https://doi.org/1 0.1080/13540602.2016.1255189

- Zakaria E. Care readings. In: Resolving Issues and Concerns of ESL Reading Teachers Through Professional Collaborative Practices. University Publication Centre (UPENA) on ESL: ESL Reading and Writing Instructions, 2010. P. 51-74. DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2021-58-4-299