Типы темперамента и уровни активности лобной коры у младших школьников с трудностями обучения

Автор: Кондакова Олеся Эриковна, Гзалова Надежда Владимировна, Шилов Сергей Николаевич, Кожевников Вадим Николаевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2 (24), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям темперамента и уровня активности лобной коры у младших школьников с трудностями обучения. Дети младшего школьного возраста характеризуются различными уровнями активационных влияний; у детей с трудностями в обучении преобладает гипоактивация лобной коры. Показано, что темпераментальные характеристики детей с трудностями в обучении отличаются от показателей у детей без трудностей.

Устойчивый потенциал, темпераментальные характеристики, активационные процессы, школьные трудности

Короткий адрес: https://sciup.org/144153715

IDR: 144153715

Текст научной статьи Типы темперамента и уровни активности лобной коры у младших школьников с трудностями обучения

TEMPERAMENT TYPES AND ACTIVITY LEVELSOF FRONTAL CORTEX OF PRIMARY SCHOOL PUPILSWITH LEARNING DISABILITIES

О.Э. Кондакова, Н.В. Гёзалова, С.Н. Шилов, В.Н. Кожевников

O.E. Kondakova, N.V. Gezalova, S.N. Shilov, V.N. Kozhevnikov

Устойчивый потенциал, темпераментальные характеристики, активационные процессы, школьные трудности.

Статья посвящена особенностям темперамента и уровня активности лобной коры у младших школьников с трудностями обучения. Дети младшего школьного возраста характеризуются различными уровнями активационных влияний; у детей с трудностями в обучении преобладает гипоактивация лобной коры. Показано, что темперамен-тальные характеристики детей с трудностями в обучении отличаются от показателей у детей без трудностей.

Sustained potential, temperamental characteristics, activation processes, school difficulties.

The article is devoted to the features of temperament and activity levels of frontal cortex of primary school children with learning disabilities. Children of primary school age are characterized by different levels of activation influences, children with learning disabilities have a higher level of hypoactivation of frontal cortex. It is shown that temperamental characteristics of children with learning disabilities differ from those of children without disabilities.

В психологии и физиологии индивидуально-психических

проблема различий

между людьми всегда рассматривалась как одна из фундаментальных [Психофизиология, 2011].

Исследователи, наблюдая значительное разнообразие поведения и переживаний людей, зачастую совпадающее с различиями в их телосложении и в физиологических функциях, пытались упорядочить типичные особенности поведения людей в различных ситуациях. Одним из первых понятий, связанных с описанием таких индивидуальных различий, стало понятие «темперамент».

По мере накопления знаний в области физиологии нервной системы было установлено ‒ общий тип нервной системы играет регулирующую роль в высшей нервной деятельности (ВНД). От его свойств зависит динамика всех условнорефлекторных процессов. Поэтому и свойства темперамента, обусловленные общим типом нервной системы, играют регулирующую роль в психической деятельности. От них зависит динамика всех

психических процессов [Солдатова, 2008; Психология, 2011; Психофизиология, 2011].

В последние годы темперамент чаще определяют как формально-динамическую составляющую поведения человека, проявляющуюся в общей активности взаимодействия человека с окружающим миром и эмоциональном отношении к его процессу и результатам. Известно, что он проявляется во всех сферах деятельности устойчивым сочетанием временных и энергетических характеристик, показывает наибольшую устойчивость в течение длительных отрезков времени, высокую корреляцию со свойствами нервной системы и другими биологическими подсистемами, а также наследуется [Солдатова, 2008; Хабарова, Шилов, 2012].

В поиске нейрофизиологических механизмов, определяющих темпераментальные свойства, традиционно используются ЭЭГ, МЭГ и др. [Ващенко, 2006; Караваева, Савченков, 2009]. Однако участие системы корково-подкорковых активационных модулирующих влияний в системе факторов, определяющих темпераментальные свойства,

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА

рассмотрено в единичных исследованиях. Известно, что оптимальный уровень модулирующих влияний во многом определяет адекватность реакций ВПФ на внешнее влияние [Илюхина, 2010].

Одним из способов оценки уровней активации лобной и височно-теменной коры головного мозга является метод динамической омегаметрии. Это неинвазивный экспресс-метод измерения омега-потенциала, одного из видов сверхмедленных физиологических процессов милливольт-ного диапазона. В последние годы показана возможность применения устойчивого потенциала (УП) милливольтового диапазона при регистрации с корковых проекций лобной, височной и теменной областей для оценки уровня активации исследуемых образований у больных хроническими заболеваниями ЦНС в состоянии покоя и при изучении мозговых механизмов обеспечения сложной психической деятельности. Считается, что устойчивый потенциал, регистрируемый с поверхности головы, является интегральным параметром уровня активации исследуемых систем головного мозга [Илюхина, 2010; Хабарова, Шилов, 2012].

Показано, что УП отражает уровень относительно стабильного функционирования и является физиологическим показателем, определяющим функциональное состояние мозга и его биоэлектрических процессов. Он определяет условия для реализации деятельности и меняется при её протекании. Величина омега-потенциала в условиях оперативного покоя рассматривается как интегральный показатель уровня активного бодрствования и адаптивных функциональных резервов организма [Илюхина, 2010].

Изучение темперамента все чаще имеет прикладной характер, активно исследуется его роль в успешной профессиональной деятельности (в экстремальных ситуациях, монотонной деятельности, артистической деятельности и т. д.), а также в связи с состоянием здоровья, различными патологиями и трудностями обучения в школе [Ильин, 2004]. Отсюда и наш интерес к исследованию младших школьников с трудностями обучения в школе.

По данным института возрастной физиологии РАО (за 2000‒2005 гг.), количество детей со школьными проблемами в начальных классах массовой школы варьируется от 40 до 60 %.

По мнению М.М. Безруких, школьные трудности – это весь комплекс учебных и неучебных проблем, возникающий при систематическом обучении, которые приводят к отклонениям в физическом и психическом здоровье, к нарушению социально-психологической адаптации и к снижению успешности обучения [Безруких, 2009].

Выявление взаимосвязей темпераменталь-ных свойств и психофизиологических механизмов, которые их определяют, с появлением школьных трудностей может существенно помочь в планировании мероприятий по их преодолению.

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение влияния ВП-типов темперамента по выраженности поведенческих проявлений у младших школьников на познавательные процессы в зависимости от особенностей формирования уровней активности лобной коры головного мозга.

Было обследовано 93 школьника в возрасте от 8 до 10 лет (2-й и 3-й классы общеобразовательных школ), среди них 40 мальчиков и 53 девочки.

Определялись девять черт темперамента с помощью опросника DOTS, предложенного А. Томасом и С. Чесс в модификации Ю.И. Савченкова [Assessing... , 1982; Thomas et al., 1970]. В опроснике представлены 9 составляющих, которые более точно определяют тип темперамента. Это уровень активности, ритмичность, приближение или удаление, адаптивность, интенсивность, порог реактивности, настроение, отвлека-емость, длительность внимания и настойчивость. Для всех детей рассчитывался индекс выраженности поведенческих проявлений (ИВПП) (табл. 1) [Петросян, Савченков, 2009 а; Петросян, Савченков, 2009 б, с. 20].

Таблица 1 Комплекс свойств темперамента, объединенных в интегральные индексы

|

Свойства системы поведения |

Варианты ВП и критерии |

Черты темперамента |

|

ИВПП (индекс выраженности поведенческих проявлений) |

Спокойные ∑<13,4 Адекватные ∑13,4-16,46 Интенсивные ∑>16,46 |

Общая активность Интенсивность Настроение Чувствительность |

Для оценки познавательных функций определяли: обучаемость ‒ по методике А.Я. Ивановой (1976); особенность прогностической деятельности [Мухордова, Шрейбер, 2011]; зрительное восприятие и наглядно-образное мышление – матрицы Дж. Равенна [Самойлина, 2002]; уровень сфор-мированности навыков письма и чтения ‒ по М.М. Безруких [Безруких, 2009].

Для определения уровня активности лобной коры головного мозга у детей осуществлялась регистрация УП с помощью омегатестера в состоянии относительного покоя во время проведения урока в течение 10 минут.

С 8 до 10‒12 лет нервная система ребёнка созревает и исчезает неравенство между процессами возбуждения и торможения. В этот период работоспособность нервной системы сравнима со взрослой. Больше проявляются индивидуальные особенности темперамента, начинает прослеживаться индивидуальный стиль поведения. Установлено, что от рождения и до 6 лет в развитии фронтальной (лобной) коры доминируют процессы роста и дифференцировки, формируются жесткие (доминантные) системные связи, с 7 лет начинают преобладать процессы дифференцировки и специализации, формируются гибкие (вероятностные) связи. Последние имеют большое значение в полноценной деятельности лобной коры головного мозга, которая принимает непосредственное участие в регуляции сложных психических функций: организации целенаправленных действий, выполнении сложных интеллектуальных операций, высших гностических процессов, программировании конструктивной деятельности [Возрастная психология, 2013; Илюхина, 2010].

Для сравнительного анализа полученных результатов использовали стандартный пакет анализа данных в Microsoft Office Excel 2003, включавший расчет средней арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (SD), стандартной ошибки средней (m). Для оценки достоверности различий двух средних арифметических применяли критерий Манна – Уитни.

Определение 9 ключевых черт темперамента у обследуемых детей и распределение младших школьников в группы по ВП-типам темперамента показали, что у детей младшего школьного воз- раста темперамент сформирован. Результаты отражены в табл. 2.

В литературе существуют немногочисленные данные, полученные при определении черт темперамента у младших школьников Сибирского региона [Потылицына, 2008; Солдатова, 2008]. По нашим данным, у нового поколения края имеются некоторые отличия в характеристике черт темперамента в сравнении с более ранними данными. В целом, обследованные нами школьники менее активны, интенсивны и обладают большей чувствительностью. В то же время они легче адаптируются, их настроение выше, они сильнее проявляют свою настойчивость.

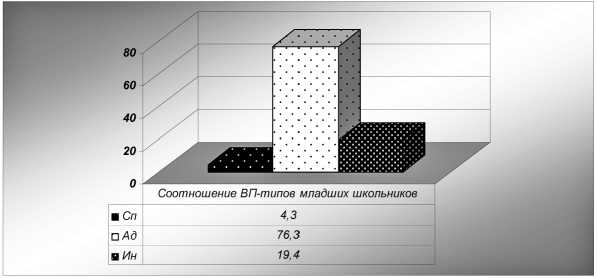

Распределение школьников по ВП-типам (рис. 1) показало, что большую часть (76,3 %) составил «адекватный» тип, заметно меньше «интенсивный» (19,4 %) и меньшая часть обследованных принадлежат к «спокойному» типу (4,3 %). При этом половые характеристики влияния на распределение не имели.

Рис. 1. Результаты определения ВП-типов темперамента младших школьников

По результатам исследования ВПФ (познавательной деятельности) сформирована группа младших школьников, чьи показатели отражают наименее успешное выполнение предложенных заданий, отнесенная к группе риска возникновения трудностей в обучении.

При анализе выраженности черт темперамента определено, что учащиеся с трудностями менее активны, их интенсивность снижена. В то же время эта группа школьников лучше адаптируется к новым условиям, они внимательнее, однако легче отвлекаются от деятельности, показатели их приближения выше, также они менее чувствительны.

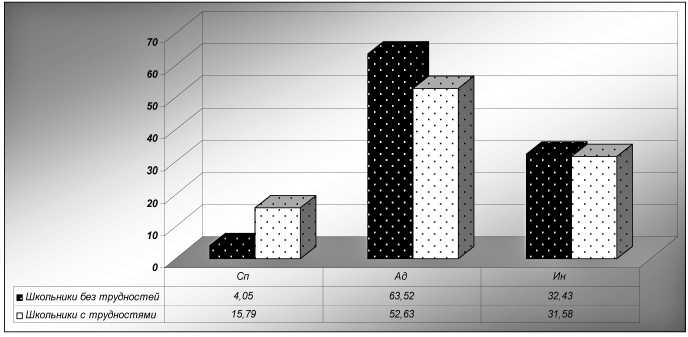

Определив группу детей с трудностями обучения, сравнили соотношение ее ВП-типов темпера- мента с учащимися без трудностей (рис.2). Оказалось, что соотношение ВП-типов темперамента, характерное для всей группы обследованных детей в целом, отличается при сравнении со школьниками, имеющими трудности в обучении и без них.

Рис. 2. Распределение ВП-типов темперамента между школьниками без трудностей в обучении и с ними

Среди детей с трудностями в формировании познавательных процессов выявлено иное распределение ВП-типов темперамента: увеличение количества «спокойного» и снижение «адекватного» типа. Можно сказать, что дети, отнесенные к крайним типам, имеют предрасположенность к появлению трудностей в обучении.

При регистрации УП у 27 школьников без трудностей в обучении и 7 человек с трудностями (табл. 2) выявлено, что у детей, не имеющих трудностей в обучении, УП находится в пределах оптимального уровня (от 20 до 40 мВ), а у детей с труд- ностями этот показатель значительно варьирует (от 0 до 50‒60 мВ). Это обстоятельство указывает на нестабильность корковых процессов торможения и возбуждения, что может способствовать депрессии когнитивных функций. Высокий же уровень УП может быть маркером напряженного состояния систем, активирующих кору головного мозга. А это может являться фактором, формирующим внутреннее напряжение, психологический дискомфорт, затруднения процесса адаптации к нагрузкам [Хабарова, Шилов, 2012].

Так, в группе детей без трудностей в обучении преобладают дети с «адекватным» типом темперамента, с оптимальный уровнем активного бодрствования, характеризующимся адекватными поведенческими реакциями, с хорошей переносимостью длительных психических и физических нагрузок с сохранением высокой работоспособности, оптимальным уровнем активации, имеющие преимущественно умеренную межполушарную асимметрию. У младших школьников с трудностями в обучении увеличено количество «спокойного» типа темперамента соответственно с гипоактивацией лобной коры.

Таким образом, знание темпераментальных особенностей младших школьников может дать позитивный результат при планировании и реализации программ обучения и воспитания, а также способствовать выявлению учащихся, находящихся в «группе риска».

Таблица 2

Соотношение типов темперамента и показателей УП в группах детей без и с трудностями в обучении

|

ИВПП |

Показатели УП в популяции школьников без трудностей в обучении (%) |

Показатели УП в популяции школьников с трудностями в обучении (%) |

||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

|

|

Спокойные |

0 |

7,4 |

0 |

0 |

0 |

42,9 |

|

Адекватные |

0 |

40,7 |

11,1 |

0 |

42,9 |

14,2 |

|

Интенсивные |

3,7 |

11,1 |

25,9 |

0 |

0 |

0 |