«Тяготение на почтительном расстоянии» (заметки к теме «К. Н. Леонтьев и Болгария»)

Автор: Фетисенко О.Л.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия оживился интерес к Восточному вопросу, в том числе и к темам «К. Н. Леонтьев и Болгария», «Леонтьев и Болгарский вопрос». В статье рассматривается несколько «подразделов» этой научной проблемы: биографические связи Леонтьева с Болгарией и болгарскими общественными и политическими деятелями, представления о болгарском национальном характере, образ Фракии в его творчестве. Предложенная мыслителем формула «тяготение на почтительном расстоянии» может быть отнесена не только к геополитическим прогнозам, но и к его личному отношению к славянскому миру.

К. н. леонтьев, русская литература, история, биография писателя, болгария в творчестве к. н. леонтьева

Короткий адрес: https://sciup.org/140309231

IDR: 140309231 | УДК: 1(470)(091)+821.161.1.09(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_142

Текст научной статьи «Тяготение на почтительном расстоянии» (заметки к теме «К. Н. Леонтьев и Болгария»)

18.10.2024.

Заветной идеей К. Н. Леонтьева в 1880-е гг. был проект Великого Восточного Союза со столицей в Царьграде (Константинополе). Славянские народы в этом союзе должны были ужиться с греками, румынами, даже персами и отступившими за Босфор турками. Размышления о культурно-исторической судьбе славянства, о роли России в славянском мире занимают одно из центральных мест в сознании Леонтьева — политического писателя и мыслителя1. Приходилось ему соприкасаться с острыми аспектами Восточного вопроса в его славянском изводе и на практике — как дипломату, служившему в Османской империи2. Тема «Леонтьев и славянство» настолько обширна по материалу и проблематике, что, даже если вычленить из нее только напрашивающийся в первую очередь подраздел «Леонтьев и Болгария», сюжетов окажется тоже чрезвычайно много.

Приоритет в разработке политических аспектов этой темы принадлежит В. И. Косику3, в последние годы заметно оживился интерес к фигуре Леонтьева и его сложному отношению к «братьям-славянам» в самой Болгарии. Не останавливаясь на резких публицистических обличениях писателя как «болгарофоба» (таких работ существует уже довольно много), укажу научные труды со взвешенной позицией и объективным отношением к анализируемому автору: работы Тины Георгиевой4, Дарины Григоровой5 и, наконец, монографию Юлии Златковой6.

Книга «Константин Леонтьев и Балканите» (К. Леонтьев и Балканы) была чрезвычайно высоко оценена российским рецензентом, хорошо знающим наследие Леонтье-ва7. Такая оценка заслужена по праву. В монографии рассмотрены, в разной степени подробности, кажется, все возможные аспекты избранной темы, причем, что особо хочется подчеркнуть, в отличие от других коллег Ю. Златкова активно использует богатый материал, который дает мемуарная и автобиографическая проза Леонтьева. Но она не была здесь первооткрывателем. Появлению и этого, и других упомянутых исследований способствовало знакомство с сочинениями и научными публикациями русских предшественников, в том числе и автора этой статьи, что было отмечено и в рецензии на книгу Ю. Златковой. Так, в этой книге активно используются комментарии из тома переписки Леонтьева и Т. И. Филиппова8, но нигде, включая библиографический список, не сказано, кем же этот том был подготовлен, как «свои» приводятся факты, впервые установленные в комментариях к Полному собранию сочинений и писем (например, указания на болгарских прототипов ряда леонтьевских героев). Узнала я в свободном пересказе (без отсылок) и некоторые мысли из своей монографии 2012 г., трудно предположить, что это было случайным совпадением.

Безусловно, новому витку изучения Леонтьева в Болгарии (да и не только там) помог и выход академического собрания сочинений9. В свою очередь, и для нас знакомство с работами болгарских коллег чрезвычайно полезно. Например, только из книги Ю. Златковой я узнала о пропущенной нами монографии Димитриса Ста-матопулоса «Византия после нации», вышедшей сначала на его родном греческом в Афинах (2009), а позднее, в 2022 г., в Будапеште в переводе на английский язык. В ней приводится письмо Леонтьева к болгарскому политическому деятелю и публицисту Марку Балабанову (Златкова цитирует фрагменты из него). Досадный пробел в академическом издании необходимо будет исправить при возможном в дальнейшем выходе «исправленного и дополненного».

Несмотря на имеющееся обилие исследований, тему «Леонтьев и Болгария» все еще нельзя признать исчерпанной. Не касаясь наиболее разработанных вопросов о греко-болгарской церковной распре или о борьбе мыслителя с «нашим болгаробеси-ем», попробую предложить несколько «заметок на полях», то обобщающих, то дополняющих представление о болгарских страницах жизни и творчества Леонтьева.

Болгария в жизненном пути Леонтьева

Первое представление о болгарах для Леонтьева составила, по его воспоминанию, картинка в детской книге «Живописный Карамзин» (6, кн. 1, 403). Первый живой болгарин, увиденный им, ― крымский колонист, видимо, из переселенцев с Дуная: «Служа во время Восточной войны в Крыму военным врачом, я увидал раз где-то, что идет через какой-то сад какой-то человек в одежде, вроде татарской, только потемнее, не так яркой, и спросил у кого-то — не помню: Что это за человек? — Мне сказали: Это болгарин; тут есть болгарские села» (Там же). Чуть позже в своем проекте «учебницы естествоведения» в Крыму, завершенном в 1859 г., Леонтьев в «антропологической» главке, перечисляя народы, населяющие Крым, не забудет и болгарских колонистов (7, кн. 2, 312).

Зимой 1861 г. Леонтьев в Петербурге встречается со своим другом детства М. А. Хитрово (1837–1896)10 накануне его отъезда на консульскую службу в македонский город Битолию. Разговор в отеле «Наполеон» на Исаакиевской площади

Константин Николаевич Леонтьев, 1863 г.

коснулся болгарских дел. Хитрово говорил о важности «защищать в Болгарии Православие и бороться против Католицизма»: «болгары — славяне и единоверцы наши, и мы должны там поддерживать наше влияние» (6, кн. 1, 403). Одушевленность новоиспеченного консула, по-видимому, заражает и Леонтьева. После еще некоторых подобного рода встреч и «наведений», в частности после знакомства с Н. П. Игнатьевым, назначенным директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел, весной 1863 г. он поступает туда на службу.

В декабре того же года Леонтьев уже на Крите (секретарем консульства), а потом вызванный в посольство после скандала с французским консульством (когда он ударил хлыстом консула А. Дерше за оскорбительный отзыв о России) встречает вместе со всеми в Константинополе нового посла — того же Игнатьева. Никаких прещений к нему не применяется. Леонтьев получает хорошее назначение — секретарем

консульства в Адрианополе, но фактически это был его первый самостоятельный пост, потому что ему пришлось сразу вступить в управление: консул М. И. Золотарев уезжал в долгий отпуск, что повторилось и в дальнейшем.

Еще живя при посольстве, Леонтьев знакомился с приезжавшими в столицу консулами из дальних городов. В романе «Египетский голубь» он описал позднее консула в Варне, который здесь назван «просто Петров»11: «пламенный панславист; для России охранитель, революционер для Востока, вечно занятый болгарскими или сербскими делами; горячий, стремительный, прямой до неосторожности» (5, 234). Над Петровым, над его хлопотами о болгарах, «над его пылкими и сентиментальными отношениями к „угнетенным братьям-славянам“» подсмеиваются молодые секретари посольства. Автор же отмечает, что «его имя останется навсегда в истории последних дней Оттоманской Империи» (5, 235). Возможно, прототипом этого «просто Петрова» был симпатичный Леонтьеву янинский консул А. С. Ионин, черты которого отчасти узнаваемы и в консуле Благове из романа «Одиссей Полихрониадес» (на последнее обстоятельство указал сам автор; см.: 6, кн. 1, 74).

В Адрианополь Леонтьев приехал сушей, на лошади. Морем доплыл до Силив-рии, не выдержал, сошел на берег и продолжил свой путь. Получилось так, что его знакомство с Фракией, о которой он потом так много писал, сразу было «глубоким погружением» в среду.

В Адрианополе (Эдирне по-турецки, Одрин по-болгарски) болгарская община была очень влиятельной, совсем рядом был и Филиппополь (Филибе, Пловдив) — центр болгарского национального движения. У Леонтьева на новом месте, с одной стороны, было много шансов показать себя как самостоятельного политического деятеля, с другой стороны — он видел, что консулат на Востоке оказывается погруженным в местные «мелкие дрязги» (6, кн. 1, 162), мало ему симпатичные12. Да и по сравнению с «благоуханною эклогой» критской жизни адрианопольская напоминала «понедельник в школе после сладкого воскресенья на веселой даче» (61, 164). «У всех здешних жителей такие хитрые лица; они так значительно молчат, так подозрительно подмигивают на кого-то и на что-то, так злобно улыбаются, что становится страшно и за себя, и за Россию!..» (6, кн. 1, 206–207). Но вскоре перевешивает другое: Леонтьев понимает, что русская консульская служба на Востоке — «не просто служба, это какой-то восхитительный водоворот добра и лжи, поэзии и сухости, строгого формализма и свободной находчивости, тончайшей интриги и офицерской лихости, европейской вежливости и татарского размаха, водоворот, за ловкое вращение в котором дают кресты и шлют благодарности» (6, кн. 1, 208).

В Адрианополе дипломат приходит к выводу, что болгары и греки — самые важные для русских нации на Востоке13. Болгары «поставлены самою историей в положение аванпостов славянства на заветном пути его развития!.. » (6, кн. 1, 170; здесь и далее курсив в цитатах принадлежит Леонтьеву). Болгары — по-видимому, самые удобные союзники, но опираться России, считает Леонтьев, лучше все же не на них, а на греков, как более выразительных и более твердых в Православии. Ведь основным принципом русской внешней политики должен быть не племенной, а вероисповедный. Задачу консула Леонтьев видит в поддержании мира между настороженно, а то и враждебно к друг другу относящимися национальными общинами.

В Адрианополе начат романный цикл «Река времен», в частности, роман «В дороге», действие которого как раз и происходило в этом городе, а героем был русский консул. Болгарская тематика здесь, скорее всего, также присутствовала. Из Адрианополя в Азиатский департамент послана «Записка о необходимости литературного влияния во Фракии» (1865; 10, кн. 1, 349–363)14.

Во Фракии Леонтьев прослужил до осени 1867 г. Это начало всех его дальнейших успехов в недолгой дипломатической карьере, оборвавшейся в 1871 г. с его обращением в Православие и жизнью на Афоне. В 1867 г. после длительного отдыха в Царьграде он получил назначение на Нижний Дунай, в Тульчу. Здесь болгарские впечатления тоже были, но отличались от адрианопольских. Следующий пост, в Янине, от славянского мира далек, но последнее назначение (генеральное консульство в Салониках) вновь переносит Леонтьева в эпицентр греко-болгарских дел.

Леонтьев известен сейчас как грекофил и как обличитель «нашего болгаробесия» (название одной из его статей 1879 г.). Меж тем следует напомнить, что даже в разгар греко-болгарской распри он был сначала на стороне болгар, в таком настроении и приехал в самом конце 1872 г. в Константинополь. И только там, узнав положение дел поглубже, переменил свою позицию. Выбирая между национальным («племенные сочувствия»), государственным («Россия — глава славянского мира») и церковным (единство Церкви и верность ее канонам), он раз и навсегда выбрал третье.

«Я приехал туда [в Константинополь. — О. Ф. ] <…> защитником болгар, хотя и грекам во многом сочувствовал; но не прожил я и года в самом центре борьбы, как уже мысли мои изменились <…> …я сказал себе: никогда еще в истории России и Славянства принцип племенного Славизма не вступал в борьбу с православными уставами и преданиями, и в первый раз эту борьбу мы видим в грекоболгарской распре.

Истинно-национальная политика должна <…> поддерживать не голое , так сказать, племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти…» (7, кн. 1, 547).

В 1870-е гг. Леонтьев-публицист ставит себе задачей развеять в России иллюзии относительно «единения славянской любви». Освобождение славян — долг России, считает он, но вообще славяне для нас — лишь «неизбежное политическое зло» (7, кн. 1, 269).

В период Русско-турецкой войны Леонтьев не участвует в общем хоре обличителей зверств «турецкой орды», он уверен в победе, и его больше интересует не настоящее, а будущее: как устроятся славянские народы после освобождения. В это время он активно, но безуспешно предпринимал попытки вернуться на дипломатическую службу. Больше всего мечтал оказаться вновь в Константинополе. Игнатьев в марте 1878 г. обещал ему пост вице-губернатора в Болгарии с шеститысячным окла-дом15, но события развернулись для самого Игнатьева иначе. Как беллетрист Леонтьев думал в это время написать повесть «из болгарской жизни» (5, 906).

В это время Леонтьев еще мог ждать «от» и «для» Болгарии чего-то хорошего. 29 октября 1878 г. он писал Н. П. Игнатьеву:

«…хотелось бы верить в национальную будущность Болгарии! Я говорю именно в национальную, а не в одну политическую; политическую будущность, без всякой народной физиогномии можно иметь и с Немецким Принцем. — И какая-нибудь отвратительная Бельгия имеет государственную независимость. — А для славян — этого мало; — надо приобрести физиогномию ; а без русского человека в этой еще, слава Богу, сырой Болгарии — физиогномии национальной не будет. — Даже и теперь кой-что мне там не нравится. — Под именем русских вводятся, я нахожу, слишком Западные порядки» (11, кн. 2, 251).

Болгарские знакомые Леонтьева

Отдельным предметом исследования могут служить реальные жизненные взаимосвязи Леонтьева с болгарскими политическими, общественными и литературными деятелями — как в Турции, так и в России (в монографии Ю. Златковой этот сюжет затрагивается очень бегло).

Первое из значительных «болгарских знакомств» Леонтьева — это вице-консул в Филиппополе (Пловдиве), бывший учитель Найден Герович Геров (1823–1900). Леонтьев с ним приятельствовал, переписывался, давал ему в рукописи прочесть свой роман «В своем краю»16. Геров с женой и сыном приезжал в гости в Адрианополь.

В адрианопольский период можно выделить еще одно знакомство — «весьма влиятельный и богатый доктор Найденович, России до фанатизма преданный» (6, кн. 1, 211). Врач и общественный деятель Иван Найденович (1821–1877) — наиболее вероятный прототип доктора Чобан-оглу в романе «Египетский голубь» — не раз упоминается в дипломатических донесениях Леонтьева.

Позднее он по-приятельски общается с Василом Костовым Каракановским (Карако-новским; 1840–1905), врачом при русском посольстве в Константинополе. Первоначальный вариант незавершенной книги «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» был обращен к нему17. Если учесть, что этот замысел «отпочковался» от «Византизма и Славянства», то можно с уверенностью предположить, что с тем же доктором обсуждались по крайней мере болгарские главы и этой книги. А до этого именно Каракановского Игнатьев просил негласно освидетельствовать Леонтьева — в здравом ли уме загостившийся на Афоне салоникский консул18.

Богатые (главным образом отрицательные) впечатления оставили у писателя виднейшие представители болгарской общины в Константинополе. Подтверждение можно найти в его записке «Моя л итературная судьба» (1874–1875).

Болгарские знакомства приобретает Леонтьев и по возвращении в Россию. В письме к племяннице от 16 января 1878 г. из Москвы Леонтьев упоминает «молодого болгарина Бобчиева »19: «…был мне враг, а теперь ходит ко мне и решился даже печатно защищать меня» (11, кн. 2, 144).

«…Встретились в Редакции. — Он сказал мне прямо, что он знает очень хорошо мое имя, — “car vous êtes un ennemi acharné des Bulgares”20. — Я зазвал его к себе и… кажется (если только он меня не обманет)… объяснивши ему в чем дело — создал себе в два сеанса союзника. — Сбираемся вместе в Угрешь на днях, если будут деньги; и он обещает поддерживать меня даже печатно, ибо я объяснил ему, что дело совсем не в греках, а в Православии и в укреплении Славянского союза дисциплиной Церкви. — Он, по-видимому , в восторге! — Но — я стал Фома-невера» (11, кн. 2, 147).

Сомневался Леонтьев не зря: никакой поддержки он от Бобчева не дождался.

Наконец, в круг общения Леонтьева в Москве в 1880-е гг. входил старший учитель, а впоследствии директор Катковского лицея Константин Николаевич Стани-шев (1840–1900). Сохранились два его письма к Леонтьеву (1883), из которых видно, что он был в определенном смысле посредником между Леонтьевым и издателем «Руси» И. С. Аксаковым21.

Но, конечно, наиболее интересны для исследования «болгарской темы» у Леонтьева его политические пророчества и его штудии в области «национальной психологии»22.

«Опыт национальной психологии» и политические пророчества

Все леонтьевские наблюдения в области социальной и этнической психологии обычно носят аналитический, сопоставительный характер. Это всегда сравнение: русского и восточного, греков и болгар, чехов и немцев, болгар и поляков, болгар и сербов, малороссов и великороссов, славян и турок и т. д. К своим «этносоциологическим» опытам он привлекал даже турок. Так янинского пашу он расспрашивает о том, кого тот «любит больше», греков или болгар (10, кн. 1, 257), и меткий ответ Ахмеда-Рассим-паши использует не только в дипломатическом донесении, но и в беллетристике (в повести «Аспазия Ламприди»)23.

Какими Леонтьев видит болгар? В 1860-е гг. болгары представляли собой, в отличие, скажем, от сербов, более сплоченный монолит: «они были все вместе под властию Султана»; «…они были политически неопределеннее в то время, потому что враждебным нам силам не за что <…> было у них ухватиться» (6, кн. 1, 167, 168). «Русская политика, ― писал в 1878 г. Леонтьев, ― могла бы в Болгарии прямо перешагнуть от раздачи богослужебных книг и церковных облачений, от воспитания юношей-болгар в русских училищах, от пособий народным школам, от хлопот по образованию независимой Болгарской Церкви к какой-нибудь весьма реальной, юридически определенной связи с Болгарским княжеством или Царством» (6, кн. 1, 168–169). И тогда это единение России с Болгарией стало бы «краеугольным камнем и образцом для будущего Восточно-Православного союза» (6, кн. 1, 169)24. Этого сделано не было, и теперь новейшие болгарские «историографы» даже освобождение Болгарии в 1878 г. и дарование стране государственности трактуют как «русскую оккупацию»…

Постепенно Леонтьев изживал присущую славянофилам «сентиментальность» в славянском вопросе. «Надо правду сказать, — признавался он, — многие из нас, русских, не совсем так понимали болгар при начале их церковного движения. Мы думали, что они гораздо простодушнее, гораздо искреннее <…>. Мы думали о них сентиментальнее , чем нужно было думать, нам казалось, что если только запоют в какой-нибудь церкви по-славянски, то болгары и будут счастливы» (6, кн. 1, 184). Осенью 1874 г. Леонтьев так говорил И. С. Аксакову: «Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. Людьми невинными, патриархальными; но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа… Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой» (6, кн. 1, 93). «…Болгары очень деятельны и очень хитры», в них проснулись «самоуверенность и гордость» (6, кн. 1, 199, 201). «Болгары претендуют, иногда и в печати, на какое-то простодушие и прямоту, чтобы возбудить в читателях больше участия. Я же, служа около 8 лет в Турции, прямоты и простодушия в них что-то не замечал» (10, кн. 1, 391).

Болгарам, как всем христианам Востока, считал Леонтьев, свойственны «слабость фантазии и замечательная трезвость ума, до сухости доведенная»; здесь «нет того искреннего религиозного брожения умов, того искания, той боли сердца по Боге, которое всегда было и есть у нас в России…» (6, кн. 1, 209, 210).

Болгары для русских, доказывает теперь Леонтьев, это самый опасный, «роковой» народ (ср.: 7, кн. 2, 248). «Болгары <…> вовсе не агнцы, это народ хитрый, искусный, упорный, терпеливый <…> Болгары не станут <…> стесняться и с нами, русскими, как скоро увидят, что мы не вторили всем увлечениям их племенного раздражения» (7, кн. 1, 186).

Но почти в то же время, сравнивая болгар с румынами в статье «Территориальные отношения» (1878), Леонтьев признает преимущества болгар:

«Болгары — народ серьезный, народ гораздо более румын Восточный (в хорошем смысле этого слова); народ трудовой, бережливый, твердый, в семейной жизни почтенный <…>. Православие в болгарах несравненно крепче и чище, чем в румынах. Болгары неправы и нечисты только противу законов Церкви в одном случае; но они покаются, они слишком умны, чтобы не понять этого. Болгары, поставленные под наше влияние и примиренные с Вселенской Церковью и греками (хотя бы и ценою некоторых территориальных уступок), болгары, еще почти не жившие, свежие, распространенные от устьев Дуная до берегов царственного Босфора <…> болгаре, не успевшие еще и в быту своем утратить всю прелесть и солидность патриархальных форм, не успевшие, подобно румынам, стереть с себя все хорошие черты своеобразного азиятизма , — болгаре могут иметь великую будущность, если не по вещественной силе, то по культурному значению, если только мы, русские, сами второпях не испортим их навеки; если мы по неосторожности не прикоснемся к ним более петербургским, чем московским боком нашего Петровского Минотавра!..» (7, кн. 1, 524).

А в поздней статье «Плоды национальных движений на Православном Востоке» (1889) находим даже утверждение, что болгары все-таки самый яркий из всех славянских народов. Но тут же следует и убийственная характеристика, вызванная обстоятельствами диктатуры Ст. Стамболова: «По крайней мере — бандиты, разбойники и умеют народ свой заставить себе повиноваться…» (8, кн. 1, 615).

«Odi et amo»

-

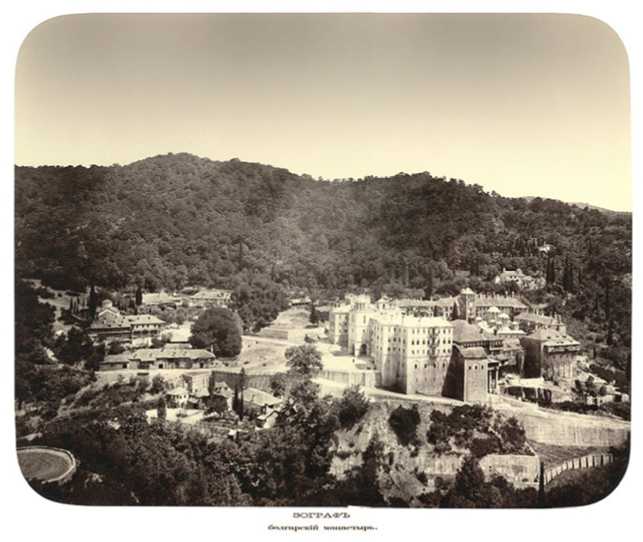

Н. А. Бердяев слишком прямолинеен в своем заявлении о том, что Леонтьев «на Востоке любил греков и турок и не любил славян, особенно болгар»25. Все было не так однозначно. То, что заслуживало любви и уважения, Леонтьев видел, чтил и любил, как полюбил, например, на Афоне болгарский Зографский монастырь, где провел несколько недель в январе 1872 г. и где начал набрасывать свой труд о византизме. Болгарская сказка стала основой замечательной повести Леонтьева «Дитя души» (1876). Богат болгарский пласт в романах «Одиссей Полихрониадес» и особенно «Египетский голубь».

Леонтьев не побывал ни в Софии, ни в Тырново. (Последний город он будет упоминать разве что в связи с конституцией 1879 г.) Только понаслышке он знал о красоте «долины роз Казанлыкских», о Рыльском монастыре (его адрианопольский начальник Золотарев успел посетить все эти места), но зато он хорошо рассмотрел сельскую Болгарию, с одной стороны26, а с другой — политиков и журналистов болгар в турецкой столице.

Оставшийся в памяти Леонтьева образ Фракии: «Все поля, и поля холмистые, необработанные. <…> …коричневые пастухи на этих сероватых полях» (6, кн. 1, 149)27.

Болгарский монастырь Зограф на Святой Горе, фото 1860–1870 гг.

Ему помнятся «сельские дети <…> в национальной одежде из несокрушимого темного сукна домашней работы, с бараньими шапочками…» (61, кн. 1, 186), его взгляд останавливается и «на темном болгарине, смиренно пашущем за деревней в синей чалме» (6, кн. 1, 189). С какой любовью (пусть и подправленной иронией) им описан хитрый Брайко, «старик демердеш-ский болгарин» — «нечто вроде солидного мироеда средней руки, в опрятной куртке и шальварах из толстой коричневой абы и в бараньей шапке» (6, кн. 1, 196). Даже политиканствующий купец Христо Топчилеш-тов (Тъпчилещов; 1808–1875), несомненно, внушил бы ему «симпатию и уважение», если бы он тоже «был старик в восточной одежде»; теперь же, «когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе… то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского Патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только

Болгарские крестьяне. грубее и глупее европейского» (6, кн. 1, 93)28.

Ксилография, 1882 г. В пространном и интереснейшем очерке

«Мои воспоминания о Фракии» большое место отведено рассказу о болгарском селе Демердеш под Адрианополем, с церковкой, построенной в конце 1850-х — начале 1860-х гг. иждивением консула Н. Д. Ступина (1819 или 1818–1866)29. Приведу два связанных с этим местом фрагмента:

«Вокруг унылое, ровное поле; какие-то баштаны сзади; недалеко где-то в стороне бедное сельское кладбище; маленькие кресты, болотце какое-то зеленое-презеленое, свежее, и около болотца и кладбище. Много больших тополей с беловатыми и серыми стволами, что-то вроде наших осин, только гораздо красивее. Кустики… По свежему болотцу тихо ходят аисты, и лягушки кричат в канавках точно так же, как у нас в России»30 (6, кн. 1, 192–193). «Сколько раз, живя в Демердеше <…> уходил я сидеть на этот заросший романтический двор [имеется в виду двор заброшенной мечети. — О. Ф. ], и сколько я там передумал и сочинил такого, чтò никогда напеча тано не было и не будет!.. Сколько я мечтал <…> о славянстве, о судьбах России…

Думал о наших художниках, которые тогда на Восток совсем не ездили… Воображал вот такую картину: что-нибудь вроде Демердеша; сероватое поле, с одной стороны чудные, беловатые с пятнышками, толстые, сочные стволы тополей <…> у подножия тополей желал бы видеть болотную зелень, и чтобы она была как можно зеленее, веселее, ярче. Молодой болгарин задумчиво пашет плугом на волах. На голове его темно-синяя чалма; шальвары и куртка темные. По плечам из-под чалмы падают русые кудри. Он распахивает новую почву жизни, которой урожай еще неизвестен… А сзади — эта сельская старая и покинутая по бесплодию мечеть: мусульмане вымирают, эти камни, этот двор безгласный, заросший так густо, так таинственно! Сколько было бы души в этой простой картине, сколько исторического смысла! Я желал бы еще, если возможно, чтобы на сырой зелени болотца было несколько желтых цветов, а где-нибудь около развалин мечети цвел бы самый яркий, самый красный дикий мак…» (6, кн. 1, 163–164).

Все подлинно-народное в Болгарии Леонтьев помнит и любит. А вот «освобожденная Болгария», перешагнувшая от сельской простоты к «бельгийской конституции», «из пастырской грубости в европейское хамство » (11, кн. 2, 328)31, и начавшая, по его выражению, «страдать собачьей старостью эгалитарного прогресса » (7, кн. 2, 238), становится на все последующие годы объектом его обличений и иронии. Примеров можно было бы привести множество, большинство из них хорошо известны и в самой Болгарии.

Еще в первой половине 1870-х гг. Леонтьев предложил формулу для выстраивания русско-славянских отношений: «тяготение на почтительном расстоянии» (7, кн. 1, 276). Судя по тому, как часто сам Леонтьев возвращался в своей публицистике к болгарской тематике, можно утверждать, что эта формула лучше всего отражает его собственное состояние по отношению к Болгарии и вообще к славянскому миру. Этот мир его беспокоит, притягивает, не отпускает от себя далеко его мысли и в то же время раздражает, отталкивает. И это действительно можно назвать «тяготением на почтительном расстоянии».