Толерантность сортов пшеницы под влиянием одного из эдафических факторов – степени кислотности

Автор: Демиденко Г.А., Хижняк С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценка толерантности семян разных сортов пшеницы под влиянием одного из эдафических факторов – кислотности почв на ростовые характеристики проростков и их массу. Задачи: изучить влияние степени кислотности почв на ростовые характеристики корней и побегов разных сортов яровой пшеницы, накопление биомассы проростков семян разных сортов яровой пшеницы; оценить степень влияния концентраций растворов кислот на сорта яровой пшеницы и установить их толерантность к действию кислотности почвы. Объекты исследования – сорта мягкой яровой пшеницы (Красноярская 12, Кантегирская 89, Омская 32, Тулунская 12); сорта мягкой озимой пшеницы (Заряница, Скипетр). Использовали опыт проращивания семян пшеницы разных сортов методом рулонных культур, позволяющий проводить длительные эксперименты при проращивании семян сельскохозяйственных культур. В подтаежной зоне Красноярского края кислые почвы (дерновоподзолистые, серые лесные, темносерые лесные) имеют почти сплошное распространение; почвы таежной зоны – сильно кислые (21 %), а почвы подтаежной зоны – среднекислые и слабокислые (от 19,3 до 56,1 % площади). По результатам лабораторного эксперимента сорта пшеницы Красноярская 12, Омская 32 и Скипетр при рН 4,0 превышают контроль по показателям длины корней и побегов проростков. Сорта пшеницы Омская 32 и Скипетр при рН 4,0 превышают контроль по показателям массы проростков. В лабораторном эксперименте сорта пшеницы Красноярская 12, Кантегирская 89, Зарница, Омская 32, Скипетр и Тулунская 12 продемонстрировали как общность реакции на низкие значения pH по набору изученных показателей, о чем свидетельствуют результаты дискриминантного анализа, так и индивидуальную сортовую специфику в реакции на кислую среду, о чем свидетельствуют низкие значения коэффициента конкордации Кендалла. По результатам кластерного анализа наибольшее сходство реакции на кислую среду как при pH 4,0, так и при pH 3,0 наблюдается у пары сортов Омская 32 и Тулунская 12, а также у пары Заряница и Кантегирская 89.

Зерновые культуры, пшеница и ее сорта (Красноярская 12, Кантегирская 89, Зарница, Омская 32, Скипетр и Тулунская 12, эдафические факторы, степень кислотности, кислые почвы, подтаежная зона, Красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140312343

IDR: 140312343 | УДК: 637 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-9-100-112

Текст научной статьи Толерантность сортов пшеницы под влиянием одного из эдафических факторов – степени кислотности

Введение. Пшеница – основная культура среди зерновых культур, имеющая ценные биологические качества, к которым относят кормовые достоинства зерна и высокую потенциальную продуктивность [1, 2]. По данным А.Н. Ха-липского, в Красноярском крае за последние 60 лет сортосмены «прирост урожайности составил 12–15 кг в год, повышаясь в благоприятные годы до 30 кг» [3, с. 11].

Развитие земледелия в северных районах началось в Красноярском крае в XVII – начале XVIII в. Крестьяне-переселенцы получали высокие урожаи зерновых и кормовых культур, удовлетворяя как свои потребности в продовольствии, так и снабжая им Восточную Сибирь. Бывшие деляны располагались на сильно- и среднекислых почвах [4–6].

Почвенная кислотность является одним из эдафических факторов среды, негативно влияющих на жизнедеятельность растений (на усвояемость растениями питательных веществ), в том числе сельскохозяйственных культур.

Увеличение кислотности может сильно задерживать рост растений и [7].

Проявление повреждающего действия высокой концентрации ионов водорода зависит от отрицательного влияния на поглощение растениями питательных элементов, процессы обмена веществ между средой и растениями, ионное равновесие в растительном организме. А также зависит от вида растений, их вегетации и среды произрастания [8].

По мнению Э.Л. Климашевского (1983, 1991) избыточное количество поступления ионов водорода через корневую систему растений приводит к нарушению углеводного и белкового обмена и нарушению ферментативных процессов. Подавляется синтез углеводов, по пути восстановительного карбоксилирования относительно растет ассимиляция углекислого газа по мере развития повреждения. Развитие повреждения ведет к полному подавлению синтеза углеводов у неустойчивых к кислотности сортов [9, 10].

Токсическое действие на сельскохозяйственные культуры оказывают ионы водорода при рН 3,0, особенно в Сибири, где реакция почвенного раствора в связи с низким содержанием обменного алюминия определяется присутствием ионов водорода. Почвы с низким содержанием питательных веществ, как правило, имеют низкое содержание рН [11].

Между сортами и видами сельскохозяйственных растений существуют различия по активности их к кислотности почвы и устойчивости к токсическим элементам. По мере увеличения кислотности значительно возрастает растворимость макро- и микроэлементов, и такие элементы как алюминий, медь, цинк, марганец, железо, бор являются токсичными [12, 13].

В подтаежной зоне Сибири основные факторы закисления почв неразрывно связаны с факторами почвообразования. Как характер почвообразовательного процесса, так и распространение кислых почв в почвенном покрове безусловно связано с факторами почвообразования (рельефом, материнскими породами, климатом, растительностью, деятельностью человека). Изначально от материнских пород зависит формирование почв с разной реакцией рН так как кислые почвы формируются на кислых продуктах выветривания (кислых глинах) [13].

Рельеф как почвообразующий фактор влияет на распределение влаги и тепла в почве и имеет значение для формирования кислотных свойств почв. В рельефе предгорных территорий при прочих равных условиях северные склоны в орографии рельефа сильнее увлажнены и имеют более низкие температуры, чем южные склоны. На равнинных территориях в случае отсутствия стока, создаются условия формирования почв при длительном увлажнении и развитии глеевых процессов. На соседних участках с аналогичным типом почв, обладающих лучшей дренированностью, развитие глеевых процессов не наблюдается.

Подтаежная зона Красноярского края умеренного климатического пояса Евразии характеризуется большим количеством осадков (280– 500 мм), низкими температурами (абсолютный максимум достигает (–50 °С), а максимальная величина испарения наблюдается в июне-июле (50 мм), что объясняет увеличение засушливости во второй половине июля [14]. Большее количества воды (май – первая половина июля), просачиваясь через почвенные генетические горизонты, увлекают с собой соли почвенных растворов, способствуя выходу в раствор поглощенных Ca и Mg в обмен на ионы водорода [15]. Скорость выщелачивания, кроме количества выпавших осадков, зависит от характера влагооборота в почвенной толще, гранулометрического состава генетических горизонтов почв, типа фитоценозов.

Наиболее кислые почвы (сильнокислые почвы) формируются на почвах легкого гранулометрического состава (пески, супеси), в условиях влажного умеренного холодного климата, промывного водного режима, приуроченного к весеннему периоду (в условиях слабо выраженной естественной потери влаги на транспирацию растениями и испарение). На осадочных породах тяжелого гранулометрического состава процесс выщелачивания замедляется [6].

Хвойные фитоценозы, благодаря кислым свойствам органических остатков, способствуют усилению кислотности почв. Лиственные фитоценозы с травянистой растительностью – благоприятствуют аккумуляции оснований. Смена хвойных фитоценозов на лиственные усиливает дерновый почвообразовательный процесс и ослабляет подзолистый [16].

Выращивание зерновых культур, в т. ч. пшеницы, на юге Красноярского края влияет на агроэкологическое состояние сельскохозяйственных земель. Урожай зерна пшеницы, количественные и качественные показатели зерна, а также восприимчивость к семенной инфекции, зависят от степени кислотности пахотных почв, а также сложных погодных и метеорологические условий [17–21].

Изменение почвенной реакции вызывается обработкой почвы. Вспашка в условиях развития подзолистых почв приводит к их обеднению кальцием и магнием, как следствием усилению процессов минерализации. К мерам компенсации потерь оснований относятся внесение органических удобрений, возделывание сидератов, запашка соломы и др.

Различные сочетания природных факторов и их взаимодействие на конкретной территории сельскохозяйственного землепользования создают комплекс условий для развития почв с разной реакцией рН и их потенциальными возможностями для образования подвижных химических соединений.

Цель исследования – оценка толерантности семян разных сортов пшеницы под влиянием одного из эдафических факторов – кислотности почв - на ростовые характеристики проростков и их массу.

Задачи: исследовать влияние степени кислотности почв на ростовые характеристики корней и побегов разных сортов яровой пшеницы; изучить влияние степени кислотности на накопление биомассы проростков семян разных сортов яровой пшеницы; оценить степень влияния концентраций растворов кислот на сорта яровой пшеницы и установить их толерантность к действию кислотности почвы.

Объекты и методы . Объекты исследования - сорта мягкой яровой пшеницы (Красноярская 12, Кантегирская 89, Омская 32, Тулунская 12), а также сорта мягкой озимой пшеницы (Заряница, Скипетр).

Пшеница ( Triticum ) - зерновая ведущая культура России, однолетнее растения рода травянистых, семейства Злаки ( Gramineae ).

Сорт пшеницы Красноярская 12 ( Triticum aes-tivum L.). Сорт «яровой мягкой пшеницы для природных условий Восточной Сибири, сочетающий высокую продуктивность и устойчивость к недостатку влаги» [22, с. 11]. Среднеспелый сорт с вегетационным периодом - 78-95 дней.

По мнению А.В. Сидорова, у сорта Красноярская 12 одним из важнейших признаков является способность приспособления к определенной среде (адаптация). «Сорта с широкой адаптационной способностью оказываются приспособленными к разнообразным почвенно-климатическим и погодным условиям» [22, с. 11].

Сорт пшеницы Кантегировская 89 ( Triticum aestivum L.). Сорт мягкой яровой пшеницы для природных условий Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского региона. Среднеспелый сорт с вегетационным периодом 78–94 дней. Устойчивый к полеганию, не осыпается при «перерос-те». Светолюбивый, мезофит. «Максимальная урожайность в Красноярском крае составляет 55 ц / га» [23, с. 3.]

Продуктивность сорта связана с гидротермическими условиями. Между продуктивностью и природными условиями (количеством осадков, температурой и влажностью) установлена корреляционная связь [24].

Сорт пшеницы Омская 32 (Triticum aestivum L.). Сорт мягкой яровой пшеницы для природных условия Омской области, Алтайского и Красноярского краев. Относится к пшеницам, характеризующимся ценными качествами зерна. Сорт среднеспелый. Продолжительность вегетационного периода в условиях Красноярского края составляет 86–92 дня. Среднезасу- хоустойчив, имеет высокую устойчивость к полеганию и осыпанию зерна при «переросте». Среднеустойчив против пыльной головни, а к бурой ржавчине и септориозу восприимчив. В Красноярском крае максимальная урожайность (49 ц/га) получена в 1999 г.

Сорт пшеницы Тулунская 12 ( Triticum aestivum L.). Сорт мягкой яровой пшеницы для природный условий Восточно-Сибирского региона. По качеству зерна относится к сильным пшеницам. Сорт среднеранний, продолжительность вегетационного периода в условиях Красноярского края составляет 72–89 дней. Высокая устойчивость к полеганию. Среднеустойчив против пыльной головни. В Красноярском крае максимальная урожайность (56 ц/га) получена в 2012 г.

Сорт пшеницы Зарница ( Triticum aestivum L). Сорт мягкой озимой пшеницы. Сорт среднеранний. Вегетационный период в Красноярском крае (Красноярской лесостепи) составляет 234– 274 дня. Среднерослый, устойчив к полеганию, по качеству зерна относится к сильным пшеницам. Имеет высокую морозостойкость и зимостойкость, высокая адаптивность к природным условиям, засухоустойчив. К пыльной головне, желтой и бурой ржавчинам устойчив, к мучнистой росе имеет среднюю устойчивость. Высокая технологичность возделывания (один из сортов ресурсосберегающих технологий). При посеве в оптимальные и поздние сроки, формирует высокий урожай за счет образования в ранневесенний период побегов, благодаря хорошей регенерирующей способности.

Сорт пшеницы «Скипетр» ( Triticum aestivum L.). Сорт мягкой озимой пшеницы для природный условий Восточно-Сибирского региона. Сорт среднеспелый, вегетационный период составляет 293–336 дней. Повышенная зимостойкость, к полеганию устойчив. К твердой головне устойчив; к бурой ржавчине - устойчив умеренно; к снежной плесени - восприимчив.

Для оценки кислотоустойчивости использовали методы исследования в зависимости от экологической валентности форм и разного уровня ингибирования ростовых процессов под действием стрессовых факторов [25].

Лабораторный эксперимент. Использовался опыт проращивания семян пшеницы разных сортов методом рулонных культур, позволяющий проводить длительные эксперименты при проращивании семян сельскохозяйственных культур. Его достоинства: возможность более корректного учета морфометрических показателей (длины проростков и корешков); исключение побочного влияния факторов на испытуемые проростки. Хорошо используется для зернобобовых и зерновых культур, имеющих крупные размеры и массу семян.

Подготавливаем семена к эксперименту: замачиваем дистиллированной водой предварительно отобранные семена в чашках Петри (в течение 3 сут) в темном термостате (при t = 22 °С). Пророщенные семена используем в лабораторном эксперименте.

Ход эксперимента :

-

1. Брали лист фильтровальной бумаги (размер 40 х 60 см). Отступив от обоих краев листа фильтровальной бумаги по 5 см, через 1 см раскладывали семена пшеницы (50 шт.), равнонаправленно ориентированные.

-

2. Разложенные семена покрывали полоской фильтровальной бумаги (размер 10 х 12 х 60 см), смоченной предварительно дистиллированной водой.

-

3. Сворачивали в рыхлый рулон фильтровальную бумагу с семенами, поместив стеклянную полочку в середину рулона для сохранения вертикального положения рулона при намокании.

-

4. Помещали в широкий стакан (сосуд) рулон, наливали 200 мм дистиллированной воды, отмечали маркером ее уровень. Наблюдали за постоянным уровнем воды в сосуде на протяжении всего эксперимента (контроль, вариант эксперимента № 1).

-

5. В варианте эксперимента № 2 рулон помещали в сосуд с раствором соляной кислоты (при рН 3.0).

-

6. В варианте эксперимента № 3 рулон помещали в сосуд с раствором соляной кислоты (при рН 4.0).

-

7. После истечения времени эксперимента (экспериментально установленного – 7 сут), разворачивали рулоны и проводили измерения: длины побегов и корней (мм); сырой массы на-

- земной и подземной части проростков (г). Повторность трехкратная.

Статистическую значимость различий между вариантами с разными значениями pH по комплексу изучаемых показателей без учета сортовой специфики проверяли с помощью линейного дискриминантного анализа. Уровень различий между вариантами оценивали на основе квадратов расстояния Махаланобиса и проекции вариантов на первые две канонические переменные. Согласованность реакции изучаемого набора сортов на кислую среду по совокупности изученных показателей оценивали с помощью коэффициента конкордации Кендалла. Группировку изучаемых сортов по сходству реакции на низкие значения pH по набору изученных показателей проверяли с помощью иерархического кластерного анализа. В качестве программного обеспечения использовали пакет StatSoft STATISTICA 8.0.

Исследования проводились на базе Инновационной лаборатории «Экологический мониторинг сельскохозяйственных и лесных культур» Института агроэкологических технологий при ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».

Образцы сортов пшеницы для исследования представлены Красноярским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства – обособленным подразделением ФИЦ КНЦ СО РАН.

Результаты и их обсуждение. Кислые почвы в Красноярском крае занимают среди пахотных земель 943,4 тыс. га (30,2 % площади).

Распространение кислых почв в Красноярском крае и факторы закисления

Основные климатические данные подтаежной зоны Красноярского края (табл. 1).

Распространение кислых почв в Красноярском крае (табл. 2)

Таблица 1

Климатические характеристики подтаежной зоны Красноярского края (по материалам базы данных «Почвенно-климатическая характеристика природных зон (подзон) Приенисейской Сибири») [14]

Climatic characteristics of the subtaiga zone of the Krasnoyarsk Territory based on the materials of the database "Soil and climatic characteristics of natural zones (subzones) Yenisei Siberia" [14]

|

Показатель |

Значение |

|

Годовое количество осадков, мм |

466–497 |

|

Длина безморозного периода, дней |

94–121 |

|

Сумма эффективных температур, °С |

1680–1720 |

|

Распаханность сельскохозяйственных угодий, % |

39–49 |

Таблица 2

Распространение кислых почв в Красноярском крае (по данным Танделова, Ершова, 2003) [5] The spread of acidic soils in the Krasnoyarsk Region (according to Tandelov and Ershov, 2003) [5]

|

Природные зоны |

Административные районы |

Степень кислотности почв, % |

|

|

Сильнокислые |

Среднекислые и слабокислые |

||

|

Таежная |

Казачинский |

21,1 |

– |

|

Енисейский |

|||

|

Подтаежная |

Тюхтетский |

– |

56,1 |

|

Пировский |

|||

|

Козульский |

|||

|

Большейлуйский |

|||

|

Бирилюсский |

|||

|

Больщемуртинский |

– |

19,3 |

|

|

Сухобузимский |

|||

По данным таблицы 2 видно, что в подтаежной зоне Красноярского края кислые почвы (дерново-подзолистые, серые лесные, темносерые лесные) имеют почти сплошное распространение; почвы таежной зоны (сильнокислые) занимают 21 % площади, а почвы подтаежной зоны (среднекислые и слабокислые) – от 19,3 до 56,1 %.

За последнее пятнадцатилетие, по данным Агрохимического обследования почв Государст- венной агрохимической службой (ФГБУ ГСАС «Минусинская»), наблюдается «некоторое подкисление почв, особенно в Ермаковском и Кура-гинском районах, где появились сильнокислые почвы» [26, с. 5].

Результаты измерений длины корней и побегов проростков пшеницы (табл. 3) и масса проростков пшеницы (табл. 4) показали дифференцированное отношение проростков разных сортов пшеницы к степени кислотности почв.

Таблица 3

|

Сорт |

Показатель |

Конт |

роль |

рН (3,0) |

рН (4,0) |

||

|

Среднее |

Коэффициент вариации |

Среднее |

Коэффициент вариации |

Среднее |

Коэффициент вариации |

||

|

Красноярская 12 |

Корни |

16,3 |

22,8 |

17,1 |

16,2 |

18,5 |

30,4 |

|

Побеги |

10,6 |

41,7 |

13,5 |

37,8 |

17,5 |

46,4 |

|

|

Кантегирская 89 |

Корни |

17,7 |

22,8 |

11,0 |

20,9 |

14,4 |

17,5 |

|

Побеги |

14,3 |

43,3 |

10,6 |

45,3 |

12,7 |

34,4 |

|

|

Зарница |

Корни |

18,1 |

18,4 |

9,3 |

18,4 |

11,4 |

23,5 |

|

Побеги |

15,9 |

30,9 |

11,5 |

37,4 |

14,5 |

38,3 |

|

|

Омская 32 |

Корни |

18,7 |

16,6 |

15,4 |

13,8 |

17,5 |

13,9 |

|

Побеги |

13,0 |

43,8 |

12,8 |

40,6 |

13,7 |

41,0 |

|

|

Скипетр |

Корни |

17,8 |

25,7 |

15,1 |

19,3 |

16,1 |

17,1 |

|

Побеги |

12,9 |

30,2 |

11,2 |

33,1 |

13,7 |

32,9 |

|

|

Тулунская 12 |

Корни |

18,1 |

32,9 |

13,9 |

18,7 |

16,7 |

12,9 |

|

Побеги |

11,8 |

50,9 |

10,8 |

36,7 |

11,6 |

44,4 |

|

Изменение длины корней и побегов проростков пшеницы, см

Change in the length of the roots and shoots of wheat seedlings, cm

Анализ таблицы 3 показал, что средняя длина корней имеет лучшие показатели у сортов пшеницы Красноярская 12: при рН (3,0) имеет 16,2 см; при рН (4,0) – 18,5 см, что превышает контроль, в отличии от других сортов проростков пшеницы. Средняя длина побегов имеет лучшие показатели у сортов пшеницы Красноярская 12: при рН (3,0) имеет 13,5 см; при рН (4,0) – 17,5 см; Омская 32 при рН (3,0) имеет 12,8 см; при рН (4,0) – 13,7 см; Скипетр: при рН (3,0) имеет 11,2 см; при рН (4,0) – 13,7 см, что при рН (4,0) превышает контроль.

Таблица 4

|

Сорт |

Показатель |

Контроль |

рН (3,0) |

рН (4,0) |

|||

|

Среднее |

Коэффициент вариации |

Среднее |

Коэффициент вариации |

Среднее |

Среднее |

||

|

Красноярская 12 |

Корни |

5,4 |

13,8 |

4,1 |

27,6 |

4,6 |

28,6 |

|

Побеги |

3,9 |

20,3 |

3,2 |

30,2 |

3,4 |

31,6 |

|

|

Кантегирская 89 |

Корни |

5,1 |

10,7 |

4,5 |

16,5 |

5,0 |

18,4 |

|

Побеги |

5,0 |

16,1 |

3,2 |

26,4 |

4,4 |

29,0 |

|

|

Зарница |

Корни |

5,0 |

11,8 |

3,3 |

28,1 |

4,8 |

27,5 |

|

Побеги |

5,8 |

13,0 |

4,4 |

17,0 |

5,1 |

19,4 |

|

|

Омская 32 |

Корни |

5,6 |

18,8 |

4,4 |

24,4 |

4,6 |

24,6 |

|

Побеги |

4,7 |

20,6 |

4,6 |

17,0 |

4,8 |

23,4 |

|

|

Скипетр |

Корни |

4,8 |

13,8 |

5,0 |

17,1 |

6,3 |

17,7 |

|

Побеги |

4,5 |

22,8 |

3,4 |

21,7 |

4,9 |

23,0 |

|

|

Тулунская 12 |

Корни |

4,7 |

23,1 |

2,3 |

29,2 |

3,4 |

32,8 |

|

Побеги |

3,7 |

25,7 |

3,4 |

30,6 |

3,4 |

33,6 |

|

Масса проростков пшеницы, г

Weight of wheat seedlings, g

Анализ таблицы 4 показал, что средняя масса проростков корней имеет лучшие показатели у сортов пшеницы Скипетр: при рН (3,0) имеет 5,0 г; при рН (4,0) – 6,3 г, что превышает контроль, в отличии от других сортов проростков пшеницы. Средняя масса проростков побегов имеет лучшие показатели у сортов пшеницы Омская 32: при рН (3,0) имеет 4,6 г; при рН (4,0) – 4,8 г; Скипетр: при рН (3,0) имеет 3,4 г; при рН (4,0) – 4,9 г что превышает контроль при рН (4,0), в отличие от других сортов проростков пшеницы.

Сорта пшеницы Омская 32 и Скипетр при рН (4,0) превышает контроль при рН (4,0) по показателям длины корней и побегов и массы проростков.

Статистическая обработка данных

Дискриминантный анализ данных, представленных в таблицах 3 и 4, показал, что варианты с различным pH в целом по сортам статистически значимо (p < 0,001) различаются по набору следующих показателей: длина корней, коэффициент вариации длины корней, длина побегов, масса побегов, коэффициент вариации массы побегов. При этом значимость каждого из этих показателей для разделения вариантов с различным pH примерно одинаковая, о чем говорят близкие величины соответствующих значений Лямбды Уилкса и Частной Лямбды (табл. 5).

Таблица 5

Результаты дискриминантного анализа данных, представленных в таблицах 3 и 4, с использованием значения pH в качестве группирующей переменной;

значения p округлены до третьего знака после запятой

The results of the discriminant analysis of the data presented in Tables 3 and 4 using the pH value as a grouping variable; the p values are rounded to the third decimal place

|

Показатель |

Лямбда Уилкса |

Частная лямбда |

Статистическая значимость, p |

|

Длина корней |

0,171217 |

0,291898 |

0,001 |

|

CV длины корней |

0,130489 |

0,383005 |

0,005 |

|

Длина побегов |

0,100201 |

0,498777 |

0,022 |

|

Масса побегов |

0,134083 |

0,37274 |

0,004 |

|

CV массы побегов |

0,116249 |

0,429921 |

0,010 |

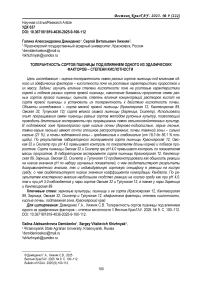

При использовании данного набора показателей варианты с низким pH статистически значимо отличаются как друг от друга, так и от контроля (табл. 6). При этом вариант с pH 3,0 впол- не предсказуемо имел более существенные отличия от контроля, чем вариант с pH 4,0 (табл. 7, рис. 1).

Таблица 6

Статистическая значимость (p) различий между вариантами с разным значением pH по результатам дискриминантного анализа данных, представленных в таблицах 1 и 2; значения p округлены до третьего знака после запятой

Statistical significance (p) of differences between variants with different pH values based on the results of discriminant analysis of the data presented in Tables 1 and 2;

the p values are rounded to the third decimal place

|

Вариант |

Контроль |

рН 3,0 |

рН 4,0 |

|

Контроль |

0,000 |

0,002 |

|

|

рН (3,0) |

0,000 |

0,010 |

|

|

рН (4,0) |

0,002 |

0,010 |

Таблица 7

Квадраты расстояния Махаланобиса между вариантами с разным pH Mahalanobis distance squares between variants with different pH

|

Вариант |

Контроль |

рН 3,0 |

рН 4,0 |

|

Контроль |

0,00 |

27,58 |

17,84 |

|

рН (3,0) |

27,58 |

0,00 |

12,01 |

|

рН (4,0) |

17,84 |

12,01 |

0,00 |

-1

-3

О)

О) Q.

О)

CM

о; го го ^ о ф

X -2

га

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Каноническая переменная 1

-4

□

Контроль рН 3.0 рН 4.0

Рис. 1. Проекция сортов в разных вариантах эксперимента на первые две канонические переменные

Projection of varieties in different experimental variants on the first two canonical variables

В среднем по сортам для длины корней, для коэффициента вариации длины корней и для массы побегов следует отметить закономерное снижение величины показателя по мере снижения pH. В то же время для массы побегов наб- людается некоторое увеличение при pH 4,0 с последующим резким снижением при pH 3,0. Коэффициент вариации массы побегов существенно возрастает при pH 4,0, и несколько падает при дальнейшем снижении pH до 3,0 (табл. 8).

Таблица 8

Средние по сортам значения показателей, представленных в таблице 5, в вариантах с разным значением pH

The average values of the indicators presented in Table 5 for varieties in variants with different pH values

|

Показатель |

Контроль |

рН 4.0 |

рН 3.0 |

|

Длина корней, см |

17,78 |

15,77 |

13,63 |

|

CV длины корней |

23,20 |

19,22 |

17,88 |

|

Длина побегов, см |

13,08 |

13,95 |

11,73 |

|

Масса побегов, г |

4,60 |

4,33 |

3,70 |

|

CV массы побегов |

19,75 |

26,67 |

23,82 |

Вышеперечисленные результаты характеризуют общую для изученных сортов реакцию на изменение pH. Для выявления сортовой специ- фики в реакции значения изученных показателей были представлены в % к контролю для соответствующего сорта (табл. 9).

Таблица 9

Относительные значения ростовых показателей при низких значениях pH для каждого сорта, % к контролю

Relative values of growth indicators at low pH values for each variety, % of control

|

Сорт |

pH |

Длина корней, см |

Длина побегов, см |

Масса корней, г |

Масса побегов, г |

|

Зарница |

рН 3,0 |

51,38 |

72,33 |

66,00 |

75,86 |

|

Кантегирская 89 |

рН 3,0 |

62,15 |

74,13 |

88,24 |

64,00 |

|

Красноярская 12 |

рН 3,0 |

104,91 |

127,36 |

75,93 |

82,05 |

|

Омская 32 |

рН 3,0 |

82,35 |

98,46 |

78,57 |

97,87 |

|

Скипетр |

рН 3,0 |

84,83 |

86,82 |

104,17 |

75,56 |

|

Тулунская 12 |

рН 3,0 |

76,80 |

91,53 |

48,94 |

91,89 |

|

Зарница |

рН 4,0 |

62,98 |

91,19 |

96,00 |

87,93 |

|

Кантегирская 89 |

рН 4,0 |

81,36 |

88,81 |

98,04 |

88,00 |

|

Красноярская 12 |

рН 4,0 |

113,50 |

165,09 |

85,19 |

87,18 |

|

Омская 32 |

рН 4,0 |

93,58 |

105,38 |

82,14 |

102,13 |

|

Скипетр |

рН 4,0 |

90,45 |

106,20 |

131,25 |

108,89 |

При анализе данных, представленных в таблице 9, в первую очередь обращает на себя внимание рост межсортового варьирования при снижении pH с 4,0 до 3,0 для таких показателей, как длина корней и масса побегов, при одновременном уменьшении межсортового варьирования по длине побегов и массе корней (табл. 10).

Таблица 10

Влияние pH на межсортовое варьирование по относительным значениям ростовых показателей в терминах дисперсии (исходные данные – см. табл. 9) The effect of pH on interport variation in relative values of growth indicators in terms of variance (initial data – see Table 9)

|

Показатель |

pH 4,0 |

pH 3,0 |

|

Длина корней, см |

273,83 |

349,2 |

|

Длина побегов, см |

801,26 |

405,0 |

|

Масса корней, г |

419,03 |

355,3 |

|

Масса побегов, г |

82,17 |

149,8 |

Об индивидуальной реакции сортов на низкие значения pH говорят низкие значения коэффициента конкордации Кендалла, который в данном случае отражает согласованность реакции сортов по набору изученных показателей на кислую среду. Так, для pH 4,0 этот коэффициент равен 0,293, для pH 3,0–0,429. Оба значения являются статистически незначимыми, что подчеркивает наличие ярко выраженной сортовой специфики в реакции на низкие pH.

В целом, можно констатировать, что по длине корней и побегов наименее чувствительным к ингибирующему действию кислой среды как при pH 4,0, так и при pH 3,0 оказался сорт Красноярская 12, для которого данные значения pH вместо оказали скорее стимулирующее дейст- вие, чем ингибирующее. По массе корней наименее чувствительным к кислой среде при обоих значениях pH оказался сорт Скипетр, у которого при pH 4,0 наблюдался прирост данного показателя относительно контроля, а при pH 3,0 масса корней практически не отличалась от контроля. По массе побегов при pH 4,0 отсутствие ингибирующего эффекта наблюдалось у сортов Омская 32 и Скипетр, а при pH 3,0 – у сорта Омская 32.

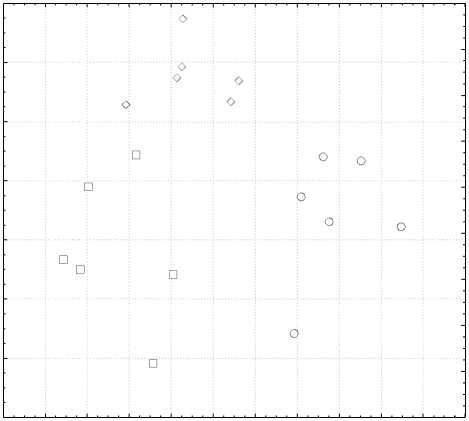

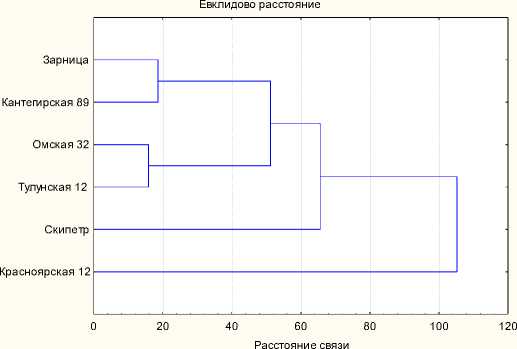

Кластерный анализ показал, что по совокупности изученных показателей наибольшее сходство реакции на кислую среду при обоих значениях pH наблюдается у пары сортов Омская 32 и Тулунская 12, а также у пары Заряница и Кантегирская 89 (рис. 2, 3).

pH 4,0 Метод Варда

Рис. 2. Кластеризация сортов по реакции на кислую среду при pH 4,0 (исходные данные – см. табл. 7)

Clustering of varieties by reaction to acidic environment at pH 4,0 (for the initial data, see Table 7)

pH 3,0 Метод Варда

Рис. 3. Кластеризация сортов по реакции на кислую среду при pH 3,0 (исходные данные – см. табл. 7)

Clustering of varieties by reaction to acidic environment at pH 3,0 (for the initial data, see Table 7)

Заключение

-

1. В подтаежной зоне Красноярского края кислые почвы (дерново-подзолистые, серые лесные, темно-серые лесные) имеют почти сплошное распространение; почвы таежной зоны (сильнокислые) занимают 21 % площади, а почвы подтаежной зоны (среднекислые и слабокислые) – от 19,3 до 56,1 %.

-

2. По результатам лабораторного эксперимента сорта пшеницы Красноярская 12, Омская 32 и Скипетр при рН (4,0) превышает контроль по показателям длины корней и побегов проростков. Сорта пшеницы Омская 32 и Скипетр при рН (4,0) превышает контроль по показателям массы проростков.

-

3. В лабораторном эксперименте сорта пшеницы Красноярская 12, Кантегирская 89, Зарница, Омская 32, Скипетр и Тулунская 12 продемонстрировали как общность реакции на низкие значения pH по набору изученных показателей, о чем свидетельствуют результаты дискриминантного анализа, так и индивидуальную сортовую специфику в реакции на кислую среду, о чем свидетельствуют низкие значения коэффициента конкордации Кендалла.

-

4. По результатам кластерного анализа наибольшее сходство реакции на кислую среду как при pH 4,0, так и при pH 3,0 наблюдается у пары сортов Омская 32 и Тулунская 12, а также у пары Заряница и Кантегирская 89.