Традиционная дорожная культура карел на страницах газеты "Олонецкие губернские ведомости" (1838-1917 гг.)

Автор: Иванова Галина Викторовна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Дорожная культура (или культура дороги), под которой понимается комплекс материальной и духовной составляющих жизни этноса, связанных с путешествием, - достаточно новое, успешно развивающееся направление исследований в российской этнологии и антропологии. Статья посвящена традиционной дорожной культуре карел, которая до настоящего времени не подвергалась комплексному изучению, что требует поиска новых источников, от полноты и качества которых зависит решение поставленной проблемы. Среди потенциальных источников большое значение имеет дореволюционная периодическая печать. В качестве этнографического ресурса нами рассматривается дореволюционная газета «Олонецкие губернские ведомости» (1838 - 1917). Цель работы - выявить и проанализировать сведения по дорожной культуре карел, представленные в издании. Материалы и методы. Материалом исследования явились тексты статей о дорожной культуре, опубликованные в газете «Олонецкие губернские ведомости». Методом источниковедческого анализа были раскрыты информационные возможности источника и интерпретированы сведения, которые в нем сообщаются. Методом группировки информации осуществлялись классификация и упорядочение данных по определенным рубрикам (критериям). Результаты исследования и их обсуждение. Вследствие изучения были выделены тематические рубрики: используемые карелами основные пути сообщения, причины путешествий (дополнительный заработок, покупка продовольствия, паломничество и поездки к родственникам), средства передвижения (колесные - телеги, повозки, одноколки, кабриолеты; скользящие - сани, лыжи; водные - карабасы, соймы, галиоты), поведение в дороге, ритуалы, предания. Заключение. Периодическая печать в качестве источника по традиционной дорожной культуре этноса выступает базисным ресурсом по теме с возможностью представления исторической реальности, выделяет важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при работе с другими источниками и сборе полевого материала.

Карелы, традиционная дорожная культура, этнографический источник, дореволюционная периодическая печать, пути сообщения, транспорт, обряды, мифология

Короткий адрес: https://sciup.org/14723351

IDR: 14723351 | УДК: 391/395

Текст научной статьи Традиционная дорожная культура карел на страницах газеты "Олонецкие губернские ведомости" (1838-1917 гг.)

Под традиционной дорожной культурой понимается широкий комплекс материальной, соционормативной и духовной составляющих жизни этноса, связанных с путешествием, например его мотивы, средства и способы передвижения, пути сообщения, поведение в дороге. Без них знания о нации, ее культурном наследии, современном состоянии будут неполными. Кроме того, миграция неизбежно приводит к различным изме- нениям в культуре и соотносится с такими важными этнологическими проблемами, как межкультурные контакты, традиции и инновации, «свое» и «чужое». Таким образом, дорожные традиции у различных народов нуждаются в специальном исследовании.

Обзор литературы

Дорожная культура (или культура дороги [52, 8–9]) – достаточно новое, успешно развивающееся направление исследований в российской этнологии и антропологии. Среди его основоположников следует в первую очередь назвать Т. Б. Щепанскую, представившую культуру дороги как целостную систему материальных, духовных и соционорматив- ных элементов [52]; А. В. Головнева, автора концепции антропологии движения, предложившего новый взгляд на динамику мотивации в истории, в том числе в истории освоения пространства Евразии [6]; А. В. Матвеева, подвергшего сравнительно-историческому анализу традиционную культуру путешествий русских и татар Среднего Прииртышья [23]. В качестве теоретического труда по материальной составляющей дорожной культуры следует упомянуть исследование сухопутных коммуникаций и скользящего транспорта у русских М. И. Васильева [1].

Изучение отдельных аспектов дорожной культуры у различных этносов, прежде всего транспорта, проводилось и раньше. На сегодня накоплен огромный массив научной литературы по данной тематике. Однако для нас интерес представляют труды, посвященные дорожной культуре карел. Назовем наиболее значимые из них, среди которых есть как российские, так и финляндские исследования. Водный транспорт в Беломорской Карелии рассматривает Илмари Ман-нинен [54]. Р. Ф. Тароева (Никольская) представляет этнографическое описание способов и средств передвижения у карел дореволюционной Карелии, показывает их обусловленность природной средой и культурными контактами с соседними народами [47]. Кайя Хейккинен рассказывает о транспортных средствах (колесных, скользящих и водных) салмин-ских карел [53]. Водное судостроение карел Сямозерья – тема раздела Ю. М. Наумова, В. П. Орфинского, А. П. Скворцова коллективной монографии [15]. Н. А. Кораблев выявляет и характеризует традиционные промыслы на территории Карелии [17], в том числе дорожные. Атлас финской народной культуры [55], составленный коллективом авторов из Финляндии, включает информацию по использовавшимся на территории Олонецкой Карелии средствам передвижения и иллюстрирует ареалы бытования определенных видов транспорта. Необходимо отметить и научно-популярную работу «Дороги Карелии с древнейших времен до на- ших дней» [8], в которой изложена история развития дорожного строительства и дорожного управления в Республике Карелия.

Материалы и методы

Комплексное изучение дорожной культуры карел требует поиска новых источников, от полноты и качества которых зависит решение поставленной проблемы. Среди потенциальных источников большое значение имеет дореволюционная периодическая печать. С 1838 г. в Олонецкой губернии начала выходить газета «Олонецкие губернские ведомости» (ОГВ). Она содержала официальные новости, имела неофициальный раздел, в котором публиковались информация о происшествиях в губернии, погоде, состоянии путей, различные объявления, заметки путешественников, а также специальный раздел «Материалы для истории, географии, статистики и этнографии», где размещались статьи, касавшиеся традиционного уклада жизни. Авторами заметок были губернские чиновники, учителя духовных семинарий и приходских школ [32], путешественники и образованные жители губернии. Таким образом, губернская газета выступает важным ресурсом, освещавшим широкий круг историко-этнографических вопросов. Настоящая работа призвана выявить и проанализировать материал по дорожной культуре карел, представленный в названном издании.

Обзор следует начать с уточнения мест расселения карел в рассматриваемое время, поскольку в дореволюционных работах национальная принадлежность упоминаемого населения часто не указывалась. По административному делению второй половины XIX – начала ХХ в. карелы проживали в западной части Олонецкой губернии: Петрозаводском (Святозер-ская, Сямозерская, Спасопреображенская и Кондопожская волости), Олонецком (Ту-ломозерская, Ведлозерская, Видлицкая, Конкозерская, Рыпушкальская и Неккуль-ская волости) и Повенецком (Мяндусельг-ская, Поросозерская, Богоявленская, Руг-озерская и Ребольская волости) уездах [38, 17–18 ].

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение газетных статей позволило собрать материал по следующим компонентам традиционной дорожной культуры карел: пути сообщения; строительство и содержание дорог; причины путешествий; средства и способы передвижения; средства и способы переноски тяжестей; дорожные промыслы; мифоритуальная составляющая дорожной культуры, которые и станут предметом рассмотрения.

Пути сообщения

На страницах ОГВ охарактеризованы основные пути сообщения, которые в Олонецком крае подразделялись на водные и сухопутные. Водные были представлены искусственными и естественными системами. К искусственным водным системам относятся Мариинский канал, соединяющий р. Ковжу, впадающую в Белоозеро, с р. Вытегрой; Онежский канал, соединяющий р. Вытегру с Онежским озером [46].

Важнейшие естественные водные пути сообщения – это р. Свирь, вытекающая из озера Онеги и впадающая в озеро Ладожское; Онежское озеро, полностью находящееся в пределах губернии и служащее способом сообщения между городами: Вытегра и Петрозаводск, Повенец и Пудож, а также между другими прибрежными местами губернии [46].

Сухопутные пути сообщения подразделялись на почтовые тракты, тележные дороги и пешие тропы (для верховой езды). Критериями их классификации служили удобность пути для экипажа (возможность проезда), длительность и расстояние между населенными пунктами. Выделяли четыре главные почтовые дороги (рис. 1): Архангельскую (от Санкт-Петербурга до Архангельска, идущую через города губернии: Лодейное Поле, Вытегру и Каргополь, протяженностью 585 верст); Петрозаводскую (отделяющуюся от Архангельской в уездном городе Лодейное поле и идущую до Петрозаводска, мимо Александро-Свирского монастыря, через г. Олонец, протяженностью 196 верст); Повенецкую (от губернского города Пе- трозаводска к северу до г. Повенца, протяженностью 186 ¼ версты); Вытегорскую, или Пудожскую (от Вытегры к северу до уездного города Пудожа, протяженностью 100 ¾ версты) [46].

Почтовые дороги: 1 – Петрозаводская; 2 – Архангельская;

3 – Повенецкая; 4 – Вытегорская;

Тележные дороги: а – Петрозаводск–Вытегра; б – Пудож– Каргополь; в – Повенец–Пудож; г – Повенец–Выговский монастырь; д – Олонец–Сердоболь

Кроме того, к основным дорогам уезда относились следующие тележные дороги [46]: бывший почтовый тракт от Петрозаводска до Вытегры, через селение Вознесенское; от Пудожа до Каргополя (протяженностью 218 верст); от Повенца до Вы-говских раскольнических селений (монастырей), служившая для сообщения с соседним уездным городом Пудожем (92 версты); от Повенца до Масельгско-Паданского погоста.

В 1877 г. в ОГВ была опубликована статья «Топографическо-статистическое описание пограничной черты Петрозаводского и Повенецкого уезда с Финляндиею», в которой подробно описывались тележные дороги и верховые тропы на границе Российской Империи и Финляндии, связывавшие различные населенные пункты с заводами Олонецкой губернии, например тележная дорога из Массельги к Суоярвско-му чугунно-литейному заводу [49]. К нему же вела тележная дорога из г. Петрозаводска через станции Шую и Кончезерский завод [49] протяженностью 138 верст. Из г. Петрозаводска к Валазминскому казенному чугунно-плавильному заводу проле- гала тележная дорога [49] в 164 версты через станцию Шуя и с. Кончезерский завод, Спасская губа и Линдозеро.

В упомянутой статье описываются и несколько верховых троп, например из Костомуксы в Саллиярви и Линусь-Вара [49]; тропа, соединявшая Валазминский и Суоярвский заводы, длиной 80 верст [50]. Из Тильвозера до Костомуксы также шла верховая дорога [50] протяженностью 20 верст. Все они служили способом сообщения между важными экономическими пунктами.

В ОГВ публиковались информация о протяженности дорог между городами губернии [2] и основными населенными пунктами уездов [22], а также сведения о количестве тележных и верховых дорог в уездах [45].

Строительство и содержание дорог

Меры по устройству сухопутных путей сообщения принимались со стороны губернского начальства [46]. За период существования газеты выявлено строительство трех дорог: от Белого моря к Онежскому озеру, начатое в марте 1861 г. [7]; новой дороги из Финляндии, соединявшей г. Сердоболь и Петрозаводск и проходившей через д. Лампаниеми [25], сообщение по которой было открыто в декабре 1862 г. (работы велись совместно финляндской и русской сторонами); с июня 1879 г. – Повенецко-Сумской почтовой дороги [43]. Строительство дорог проводилось на средства земств [51], работы по ремонту трактов, гатей, перемычек и небольших мостов выполнялись крестьянами в свободное от полевых работ время [33].

Авторы заметок отмечают, что почтовые дороги в губернии находились в «хорошей исправности» и проезд по ним был безопасен. Через крупные реки были организованы перевозы. В 1843 г. действовали 8 подобных постоянных перевозов [46]. В опубликованных статистических сведениях встречаются упоминания о количестве мостов и гатей, почтовых станций и почтовых лошадей во всех уездах губернии, но без указания места расположения перечисленных объектов [46].

Отношение авторов заметок к тележным дорогам и верховым тропам имеет негативный характер. Встречаются следующие оценки: пути сообщения в Карелии «…убийственны: летом в иных местах непроходимы» [16], «…плохи и неудобны в летнее время и, особенно, в распутицу весной и осенью… < > проселочные дороги чрезвычайно узки и усеяны камнями, часто проходят по болотам и топям» [22].

Интересное описание дорог оставлено членом Общества поощрения лесного хозяйства Г. Перелыгиным [30]. Он рассказывает о трех частях площади губернии: западной (к югу от р. Свирь), северной (территории за р. Шуя) и северозападной (местности рядом с Реболов-ским погостом). Рассматривая сухопутные пути сообщения на западе, автор подчеркивает отсутствие тележной дороги между селами (поселениями) и наличие лишь пеших троп. По этой причине, по его словам, население не имело и не использовало телег и каких-либо других повозок на колесах, а для длительной поездки выбирало способ передвижения верхом на лошади. Ландшафту севера губернии свойственны возвышенности и горы с отвесными скалами, по которым также пролегали узкие верховые тропы. На северо-западе земли болотистые, и применяются гати. Общим для всех частей губернии является отсутствие тележных дорог. Иная ситуация наблюдалась в Олонецком уезде: между селами пролегали «хорошие и крепко укатанные» дороги [28], что делало сообщение удобным в любое время года.

Как упоминалось выше, Олонецкая губерния была богата и водными путями. В статистических материалах Повенецко-го уезда проводилось сравнение водных и сухопутных путей сообщения и отмечалось, что передвижение по суше пешком или верхом на лошади быстрее, чем по воде – «лодка идет медленнее пешехода, и для езды на ней необходимо 3 человека, что возможно не для каждого домохозяина» [45].

Важную роль в жизни карел играли зимние дороги. Замерзшие болота, реки и озера представляли собой удобный путь сообщения между соседними селами и городами [9]. По таким дорогам передвигались на лошади, запряженной в сани [22]. Это давало возможность крестьянам вывозить на городской рынок различные товары: масло, рыбу, дрова, предметы промыслов и др. [9], ездить в соседние деревни на праздники и в гости к родственникам [13]. Редакцией ОГВ отслеживалась и публиковалась информация о готовности зимних санных и летних колесных путей во всех уездах губернии. В период с конца ноября до первой трети декабря устанавливались зимние санные пути, а к концу декабря окончательно замерзали крупные реки. Летние колесные пути устанавливались к концу апреля.

В публикациях дороги условно делятся на приносившие доход расположенным при них селениям (связывавшие населенные пункты с заводами, городами или соседними губерниями, с которыми велась торговля, например хлебом, рыбой, чугуном) и служившие только для сообщения между селениями [45].

Таким образом, дороги Олонецкой губернии представляли собой разветвленную систему водных и сухопутных путей сообщения, необходимую для удовлетворения экономических и административных нужд населения.

Причины путешествий

Среди причин, по которым оседлые карелы отправлялись в путешествия, условно можно выделить четыре основные: дополнительный заработок, покупка продовольствия, паломничество и поездки к родственникам. Расскажем подробнее о каждой из них.

Свободное от сельскохозяйственных работ время карелы посвящали отхожим промыслам. Самым распространенным из них считался извозный. Жители деревень, располагавшихся при почтовых трактах, или дорогах, что связывали важные экономические пункты (например, мраморные ломки, заводы, рыболовные пристани) с городами, нанимались в извозчики и предоставляли своих лоша- дей для перевозки грузов [45]. Зимой осуществляли перевозку товаров из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и уездные города губернии [44], а также рыбы, сена и дров из губернии в Санкт-Петербург [30]. Извозом людей на лошадях занимались мальчики [31], а среди извозчиков-гребцов встречались женщины и девушки [42]. Кроме того, крестьяне уходили работать на заводы, на добычу полезных ископаемых, матросами на грузовые суда [44].

Своеобразным промыслом бедных карел Ребольского прихода Повенецкого уезда выступал уход на зиму в другие уезды губернии за подаянием [36]. В основном это было характерно для детей и стариков, но встречались и здоровые мужчины, с детства приученные к данному ремеслу. Многие притворялись калеками или погорельцами. Их прозвали «калики», «бурач-ники» – по названию плетеной из лучины корзины, в которую они собирали милостыню.

Покупка продовольствия сопровождалась выездом или уходом на ярмарки и торжки за товарами или для продажи своих изделий.

Паломничество представляло собой путешествие к монастырям по обету. Самым труднодоступным был Соловецкий монастырь. В ОГВ публиковалась информация о пути к нему – на лодках и пешком через д. Морскую Масельгу, Теле-кину, Койкинцы, Реваш-Наволок и Во-ренже Петровско-Ямской волости [45] протяженностью 120 верст. В оба конца от г. Повенца путь занимал у богомольца больше шести дней.

Поездки к родственникам совершались в периоды крупных праздников [13]. В зимнее время года чаще, нежели летом, и на более долгий срок (за неделю до праздника) молодых девушек отправляли в гости к родственникам для участия в гуляниях, что открывало возможности выбора будущего супруга и заключения брака [13].

Описанные мотивы путешествий позволяют сделать вывод о достаточной мобильности оседлого карельского народа в рассматриваемый период.

Средства и способы передвижения

В болотистой местности карелы использовали гати: в трясину укладывали бревна толщиной не менее 16 см (4 вершка) [30]. Их длина зависела от протяженности вязкой почвы и иногда достигала 10 верст. При этом передвижение на лошадях было опасным, поэтому местные жители в летнюю пору отправлялись в путешествие пешком. Только с наступлением зимы и установлением дороги по болотам ездили на лошадях, запряженных в сани [30]. Существовал и другой способ передвижения по топи: в нее вбивались колышки, по которым проходили с шестом в руках [16].

Своеобразным средством передвижения через реку являлся мост из льдины, называемый «перелаз» [26]. Использовался он на р. Свири (в месте ее выхода из Онежского озера близ р. Важенки). Зимой она замерзала лишь у берега, а на ее середине образовывалась полынья. Тогда на одном из берегов отпиливали плиту льда и отталкивали ее конец к противоположному берегу. Если в полынью попадала лошадь, использовали «удавную петлю»: на шею животного надевали веревочную петлю, из-за чего оно поворачивалось на бок и временно теряло способность биться в воде, и вытаскивали на лед [26].

На страницах газеты упомянуты разнообразные колесные, скользящие и водные средства передвижения, но в большинстве случаев информация о них ограничивается названием.

О водных средствах передвижения приведены следующие сведения: рыбачья лодка, сшитая деревянными гвоздями и древесными кореньями [37]; «ушки» [37] – лодки Тихвинборского прихода (Повенецкий уезд), выдолбленные из толстого соснового или осинового дерева, по бокам имели продольные крылья из досок для устойчивости на воде, вмещали 2–3 человека; соймы [40] – лодки вместимостью до 1 500 пудов; мари-инки [40] – судна вместимостью 17 000 пудов; карбасы [21] – лодки вместимостью от 700 до 1000 пудов, использова- лись для рыболовства и перевозки грузов, покрывались крышей на два ската; гальоты [39].

Скользящие средства передвижения представлены лыжами и санями. Описание лыж отсутствует, указывается только их назначение: «для езды охотников зимой по насту или оледенелому снегу» [37]. Сани названы следующих видов [22]: сани-розвальни, сани-кресла (имелись только у зажиточных крестьян) и дровни [37] обыкновенные на двух полозьях. Найден рассказ бывшего лесничего, служившего в Олонецкой губернии: «Сани здешние, напоминающие устройством своим гробы, сделаны из досок, в которых во время езды нужно лежать как в кровати. Передняя часть полозьев этих саней бывает очень высока, по случаю глубокого снега, не дозволяющего путешествовать в обыкновенных санях» [24]. В связи с высокими сугробами лошадей в санях запрягали друг за другом – так называемым способом езды гуськом [3].

К группе колесных средств передвижения относятся телеги, тарантайки (двухколесные телеги) [22], тарантасы, кабриолеты [19], повозки, одноколки [50]. Они имелись в зажиточных домах [37] и были распространены в деревнях при почтовых дорогах [22]. Автор одной из заметок подчеркивает выносливость лошадей, используемых карелами для езды, сравнивая их с русской породой: «Тамошние лошадки весьма искусно пробираются по этим дорогам, между скалами и камнями; но Русские, или других пород, не в состоянии выносить здесь дальнего пути» [30]. Лошадей покупали на ярмарках. Особо ценились лошади, привезенные из Финляндии [29], но и на территории Олонецкой губернии занимались их разведением [48].

Карелы использовали различные средства передвижения в моменты значимых событий жизни: молодые ехали к венцу на санях или телеге, запряженной лошадью, или на лодке [41], если церковь стояла на острове. В случае отдаленности церкви от деревни гроб с покойником везли на дровнях [34] вне зависимости от времени года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Средства и способы переноски тяжестей

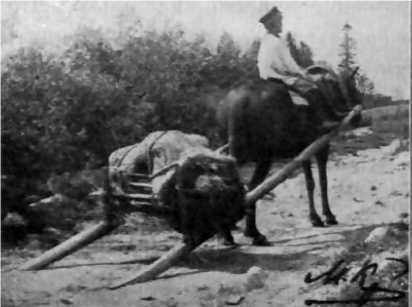

Самым распространенным приспособлением для перемещения грузов выступали дровни [22], на которых перевозили хлеб с полей и удобрения на поля; рыбу, прикрепив к ним четырехугольный ящик из досок [37]. Также с этой целью использовались тарантайки на деревянных колесах [19]. В плетеных из лучины кережках [37] возили хлеб в лес и из леса рыбу, оленину и птицу. При передвижении по верховым тропам применяли «волока» [19] - волокуши, которые состояли из двух длинных жердей, служивших оглоблями для запряжки лошадей (рис. 2). В нижней трети этих жердей прикрепляли две поперечные перекладины, к которым привязывали багаж. Карелы, жившие в болотистой местности, отправляясь летом за продовольствием, переносили тяжести на плечах в мешках [30].

Рис. 2. Волокуши (Круковский М. А. Олонецкий край: путевые очерки. Санкт-Петербург, 1904)

В представленном материале прослеживается тенденция использования карелами скользящих и волокущих средств для перевозки тяжестей, что подтверждает тезис о непопулярности колесного транспорта в районах, удаленных от почтовых и крупных тележных дорог.

Дорожные промыслы

Промыслы, связанные с дорогой, в Олонецкой губернии имели кустарный характер, т. е. производством того или иного предмета дорожной культуры крестьяне занимались в своих деревнях. Распространенным промыслом являлся экипажно-ко- лесный (тележно-колесный) [19]. Отмечается, что производимые в Олонецкой губернии экипажи отличались различными фасонами. Лучшими считались телеги, кабриолеты и сани Неккульской, Ры-пушкальской и Коткозерской волостей Олонецкого уезда, выполненные на финский манер [20]. Один рабочий за месяц мог изготовить два экипажа. Материалом при этом служила преимущественно береза, которую заготавливали ранней весной. Сани и дровни мастерили в первой половине зимы, телеги – в конце зимы и весной. Продавали экипажи на торжках и базарах в г. Олонце и Петрозаводске. Особым спросом пользовались экипажи Олонецкого уезда в Лодейнопольском уезде [20].

Лучшими в колесном ремесле считались крестьяне д. Нурмойлы Рыпушкаль-ской волости Олонецкого уезда [20]. Производством хомутов занимались коткозер-ские мастера Олонецкого уезда, делавшие хомуты из корневой части березы, которую заготавливали осенью [21].

В губернии жили мастера, выполнявшие столярные, кузнечные, слесарные и малярные работы. За такой навык ценились улванские крестьяне Олонецкого уезда, в особенности Осиповы [20]. Организатором кузнечно-экипажного дела считался В. И. Осипов, который обучался изготовлению экипажей в Санкт-Петербурге и передал знания братьям [19]. Улванские умельцы делали тарантасы-коляски, тарантасы с откидной на шалнерах кибиткой, маленькие тарантасы (для одной лошади) с кожаным фартуком, но без кибитки, и сани, лучшей среди которых считалась модель, имевшая подушку и пружинное сиденье [20]. В Петрозаводском уезде производили сани и дровни карелы Сямозерской волости [21].

Вид изготавливаемого экипажа определялся заказчиком. К концу XIX в. на и более популярными стали большие тарантасы и кабриолеты, а телеги отошли на второй план [20]. Изменились предпочтения и в производстве саней, которые теперь красили в черный цвет, а раньше – в желтый.

Для хранения и перевозки вещей использовались изделия из бересты. Так, туюс – небольшой сосуд цилиндрической формы из целого куска бересты с деревян- ной крышкой – служил для ношения продуктов – молока, яиц, сметаны и т. д. [21] Из бересты, разрезанной на узкие рейки, плели корзины с крышками, которые заменяли чемоданы [21]. Они предназначались для хранения провизии и одежды в дороге, были прочны и защищали от дождя.

Исходя из данных ОГВ крупномасштабным строительством лодок в большей степени занималось русское население (в Каргопольском, Пудожском, Петрозаводском и Вытегорском уездах [20]). Карелы строили соймы при р. Видлица (для судоходства и рыболовства на Ладожском озере) [40].

Сведения о производстве различных видов транспортных средств в Олонецкой губернии позволяют проследить взаимодействие и взаимовлияние соседних народов – карел, финнов и русских, что отражалось в изготовлении карельскими мастерами транспорта финского образца, в перенимании опыта изготовления экипажей у русских, а также в активной торговле транспортом и его составными частями (колесами, упряжью, сиденьями) между указанными народами.

Мифоритуальная составляющая дорожной культуры

ОГВ освещают широкий спектр вопросов по мифоритуальной составляющей дорожной культуры карел. Мы рассмотрим предания о появлении дорог и ритуалы, связанные с проводами уходящего, встречей гостя, появлением опасности в пути.

На страницах губернской газеты публиковались легенды о заселении Олонецкого края, среди которых встречается предание о появлении дороги. Автор историкоэтнографической заметки «Олонецкие карелы и Ильинский приход», П. А. Минор-ский, пишет, что карелы пришли на территорию современного проживания давно и процесс их обоснования здесь проходил тяжело в связи с военными столкно-веними с другими народами. В результате одного из таких столкновений родилось предание об основании дороги Оло-нец–Сердоболь: «Однажды по реке Олон-ке на лодках пришли люди (неизвестные), но карелы отразили их нападение, и при- шлось людям оставить свои суда и уйти по восточному берегу озера (Ладоги). С этого времени, говорят, положено было основание дороги в Сердоболь, или в нынешнюю Финляндию» [27].

Среди олонецких карел бытовала примета, связанная с успешностью предстоявшего пути [18]: если при выходе из дома путнику навстречу попадется свинья, то дорога будет удачной. Если же встретится женщина или собака, то успеха не будет и следует вернуться в дом, сесть на лавку, перекреститься и вновь отправиться в путь.

У повенецких карел существовал обряд проводов уходящих на промыслы: родственники, особенно матери сыновей, провожали их с плачем и причитанием. Так же следовало и встречать возвращавшихся с промысла мужчин [36].

Отправлявшихся за подаянием бедняков Ребольского прихода Повенецкого уезда провожали все женщины и дети деревни: «…обступив простые карельские санишки, в которых уже сидит нищий, вся толпа плачет и причитает над ним, провожая из селения» [36]. Текст причитаний в ОГВ отражен не был.

В этнографической заметке «Из быта и верований карел Олонецкой губернии» (1894 г.) был подробно описан ритуал встречи почитаемого гостя [14]. Хозяин выходил на улицу, приглашал его в избу, а сам заводил лошадь, на которой прибыл гость, в конюшню. В избе гостя встречала хозяйка, она предлагала ему раздеться и старалась сама развязать кушак, после чего приглашала его к столу. Автор публикации отмечал различие приветствий женщин и мужчин: «Нужно заметить, что женщины между собой или женщина и мужчина здороваются обыкновенно таким образом: правая рука полагается на левое плечо другого лица, а левая – под правую подмышку. При этом здороваются, как бы слегка, обнимают друг друга, но, вследствие привычки, делают это так быстро, что почти ничего похожего на объятия не выходит. Мужчины же меж собой подают только руку, причем как-то вялобезжизненно, и поданную руку никогда не пожимают» [14].

На страницах губернской газеты публиковалась информация о верованиях карел в духов, среди которых были духи, имеющие отношение к дороге. Наиболее часто встречались заметки о лесовиках, лесных стариках и старухах. Лесные старики, по народным поверьям, появлялись на пути дорожного человека после заката солнца и вреда никому не делали. В случае встречи следовало повторять первое сказанное им слово - тогда он с хохотом убегал в лес и оставлял путника в покое [35].

Считалось, что лесовик, напротив, пугал людей и сбивал с правильного пути. Чтобы отогнать лесовика и найти верную дорогу, читали воскресную молитву [35] или снимали с себя всю одежду, встряхивали ее и, вывернув наизнанку, надевали вновь [4].

На дороге можно было встретить и духа Кару [10]. Предположительно под ним следует понимать черта, который представлялся карелам высоким человеком с черным лицом и черными волосами. К людям он являлся в одеянии барина с множеством пуговиц на одежде. Кару вел скитальческий образ жизни, главное его занятие - всячески пакостить проезжим. Например, считалось, что если путник попадет на оставленные Кару следы, то непременно заблудится и знакомое место покажется ему чужим [12]. Чтобы найти верную дорогу, нужно было, как и в случае с лесовиком, снять с себя всю одежду и вытряхнуть ее, а также переобуть обувь (с левой ноги на правую, с правой на левую) [12]. Узнать, что Кару близко, можно было по различному шуму. Часто встречаются упоминания о звуке плача ребенка[12].

В дороге карелу нельзя было ругаться, особенно упоминать чертей (Кегно или Кару) [11]. В случае нарушения данного запрета представители нечистой силы могли забрать путника [11]. После заката солнца в вечернее и ночное время отправляться и находиться в дороге было опасно - человек мог встретить свадьбу Кару [11]. По этой причине, услышав на ночной дороге шум, путешественник должен был уходить в противоположную от него сторону.

Карелы с уважением относились к дорожному человеку, считали странников «ведающими», т. е. знающими способы разру- шения чар колдунов [5]. В ОГВ приводится рассказ о том, как путник помог крестьянину справиться с колдуньей, которая портила не угодные ей свадьбы.

Заключение

Как можно видеть, представленный на страницах «Олонецких губернских ведомостей» материал освещает широкий круг вопросов по традиционной дорожной культуре карел, охватывая как материальную, так и духовную ее составляющие. В достаточной степени раскрываются темы, связанные с главными путями сообщения, в частности есть информация о расположении и состоянии основных сухопутных дорог, опубликованы данные о расстоянии между городами губернии, прослежено определенное деление дорог на виды (сухопутные и водные; зимние и летние и т. д.), описаны пути к духовным центрам Олонецкой губернии. Из имеющихся сведений становятся понятны основные мотивы отправления карел в дорогу, среди которых наиболее популярным является получение дополнительного заработка. Разнообразие средств передвижения и переноски тяжести позволяет увидеть этнокультурные контакты соседних народов, а также выделить особенности употребления конкретных видов средств передвижения и переноски тяжестей, например использование скользящего транспорта в летний период для перемещения грузов. Мифоритуальная составляющая традиционной дорожной культуры карел в XIX – первой трети XX в. в большей степени касается поведения человека в пути и при встрече с препятствием.

Таким образом, периодическая печать в качестве источника по традиционной дорожной культуре этноса выступает базисным ресурсом по теме с возможностью представления исторической реальности. Однако для полноты картины полученные сведения необходимо уточнить и дополнить с помощью других источников, например музейных коллекций, полевых материалов и нормативных документов.

Поступила 2.05.2017

Список литературы Традиционная дорожная культура карел на страницах газеты "Олонецкие губернские ведомости" (1838-1917 гг.)

- Васильев М. И. Русские сани: историко-этнографическое исследование. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007. 364 с.

- Взаимное расстояние городов Олонецкой губернии//ОГВ. 1843. № 9/10.

- Вьюга в Видлицах с 17 на 18 марта//ОГВ. 1872. № 37.

- Георгиевский М. Д. Из народной жизни//ОГВ. 1890. № 76.

- Георгиевский М. Д. Из народной жизни//ОГВ. 1890. № 78.

- Головнев А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: НПМП «Волот»; УрО РАН, 2009. 344 с.

- Дорога от Белого моря к озеру Онего//ОГВ. 1861. № 27/28.

- Дороги Карелии: С древнейших времен до наших дней. Санкт-Петербург: Лики России, 1999. 197 с.

- Зимние картинки Олонецкого края//ОГВ. 1897. № 10.

- Из быта и верований карел Олонецкой губернии//ОГВ. 1892. № 76.

- Из быта и верований карел Олонецкой губернии//ОГВ. 1892. № 77.

- Из быта и верований карел Олонецкой губернии//ОГВ. 1892. № 78.

- Из быта и верований карел Олонецкой губернии//ОГВ. 1894. № 85.

- Из быта и верований карел Олонецкой губернии//ОГВ. 1894. № 86.

- История и культура Сямозерья: коллективная монография/Т. В. Вага . Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2008. 811 с.

- К истории культуры Олонецкой Корелы//ОГВ. 1876. № 41.

- Кораблев Н. А. Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии, вторая половина XIX -начало XX в. Петрозаводск: ПетроПресс, 2009. 64 с.

- Корел, его быт и занятия (Олонецкий уезд)//ОГВ. 1873. № 8.

- Кустарная промышленность в Олонецкой губернии//ОГВ. 1895. № 94.

- Кустарная промышленность в Олонецкой губернии//ОГВ. 1895. № 95.

- Кустарная промышленность в Олонецкой губернии//ОГВ. 1895. № 96.

- Лижемский приход Петрозаводского уезда: крат. очерк//ОГВ. 1901. № 118.

- Матвеев А. В. Традиционная культура путешествия населения Среднего Прииртышья (XIX -первая треть XX вв.). Омск: Наука, 2012. 196 с.

- Несколько охотничьих эпизодов в Корельской стороне Олонецкой губернии (Из времен давно прошедших)//ОГВ. 1888. № 44.

- Новая дорога из Финляндии в Петрозаводск//ОГВ. 1862. № 47.

- Новый род путешествий//ОГВ. 1845. № 5.

- Олонецкие карелы и Ильинский приход (Олонецкого уезда)//ОГВ. 1879. № 52.

- Олонецкие карелы и Ильинский приход (Олонецкого уезда)//ОГВ. 1879. № 55.

- Олонецкие карелы и Ильинский приход (Олонецкого уезда)//ОГВ. 1879. № 61.

- О некоторых лесных дачах в западной части Олонецкой губернии//ОГВ. 1841. № 14.

- Осенние и зимние переезды через озера//ОГВ. 1852. № 29.

- Пашков А. М. Карельские просветители и краеведы XIX -начала XX в. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 446 с.

- Петрозаводское уездное очередное земское собрание//ОГВ. 1870. № 80.

- Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания//ОГВ. 1863. № 16.

- Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания//ОГВ. 1863. № 18.

- Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания//ОГВ. 1863. № 30.

- Повенецкие карелы. Их домашний и общественный быт, поверья и предания//ОГВ. 1863. № 37.

- Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск, 1978. 192 с.

- По нашим великим северным озерам (Из записок туриста)//ОГВ. 1901. № 124.

- Промыслы сельского населения Олонецкой губернии в 1886 году//ОГВ. 1887. № 45.

- Путевые заметки//ОГВ. 1887. № 78.

- Путевые наброски//ОГВ. 1898. № 95.

- Работы по устройству Повенецко-Сумской дороги//ОГВ. 1879. № 77.

- Сельские промыслы в Олонецкой губернии в 1880 году//ОГВ. 1881. № 67.

- Статистические материалы. Повенецкий уезд (Из объяснительной записки действ. стат. сов. М. А. Длотовского)//ОГВ. 1885. № 29.

- Статистические сведения об Олонецкой губернии//ОГВ. 1843. № 7/8.

- Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР): этнограф. очерк. Москва; Ленинград: Наука, 1965. 222 с.

- Толвуйский приход Петрозаводского уезда Олонецкой губернии//ОГВ. 1891. № 86.

- Топографическо-статистическое описание пограничной черты Петрозаводского и Повенецкого уезда с Финляндиею//ОГВ. 1877. № 68.

- Топографическо-статистическое описание пограничной черты Петрозаводского и Повенецкого уезда с Финляндиею//ОГВ. 1877. № 69.

- Устройство Повенецко-Сумской почтовой дороги//ОГВ. 1879. № 24.

- Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. Москва: Индрик, 2003. 528 с.

- Heikkinen K. Karjalaisuus ja etninen itsetajunta Salmin siirtokarjalaisia koskeva tutkimus. Joensuu, 1989.

- Manninen I. Veneiden ompelusta pohjoisessa Aunuksen Karjalassa//Suomen museo. Helsinki, 1917. Vol. 24. P. 59-63.

- Suomen kansankulttuurin kartsto. 1 Aineellinen kulttuuri/Toimittanut Toivo Vuorela. Helsinki, 1976.