Трехмерная визуализация в археологии как научно-образовательный ресурс в Новосибирском государственном университете: возможности и ограничения

Автор: Лбова Людмила Валентиновна, Женест Жан-Мишель

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Методы трехмерной визуализации широко используются в научных исследованиях, образовательных программах, культурно-развлекательной и досуговой сфере, медицине, технических, архитектурных, строительных проектах. Актуальным становится это направление в области сохранения, изучения и использования историко-культурного наследия в целом, что позволяет иметь в виртуальном виде археологический объект, который разрушается в ходе раскопок, или представить уникальные артефакты из фондов музея широкой публике. Методы, способы, программное обеспечение в создании виртуальных моделей разнообразны, и их применение зависит от конкретных целей и задач. В последние годы в НГУ трехмерная визуализация археологических объектов развивается в рамках международного сотрудничества «зеркальной лаборатории» «Междисциплинарные исследования первобытного искусства Евразии» (Россия - Франция) не только как средство научной коллаборации, но и в виде эффективного образовательного ресурса. Развитие дополнительных проектов в этой области на площадках НГУ способствуют устойчивости позиции университета в рейтинге QS по направлению «Археология», эффективному сотрудничеству между гуманитариями и специалистами в области информационных технологий, в целом продвижению позитивного бренда университета как ведущего научного и образовательного центра.

3d-модель, визуализация, информационные технологии, культурное наследие, археология, образовательные ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219782

IDR: 147219782 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Трехмерная визуализация в археологии как научно-образовательный ресурс в Новосибирском государственном университете: возможности и ограничения

3D-визуализация в общем смысле представляет собой процесс создания объемного изображения, вымышленного или максимально приближенного к реальности, или, что немаловажно в точных дисциплинах, полностью повторяющего реальный объект. Возможности технологии не ограничены, предполагается создание объектов любых форм, размеров и цвета, с функциями изменения и трансформации. Главное преимущество трехмерной визуализации заключается в том, что она позволяет создать макеты любых объектов и образов, а также персонажей, которые рождаются в вообра-

* Работа выполнена при поддержке Программы по повышению конкурентоспособности НГУ и гранта РФФИ-CNRS (проект НЦНИЛ_а № 17-56-16016).

Лбова Л. В. , Женест Ж.-М . Трехмерная визуализация в археологии как научно-образовательный ресурс в Новосибирском государственном университете: возможности и ограничения // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 5: Археология и этнография. С. 9–21.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 5: Археология и этнография

жении человека. При этом необходимо отметить как расширение сферы применения таких построений, так и развитие технологических платформ. Применение методов трехмерной визуализации в последние годы стало популярным направлением представления научных исследований, дополнительным компонентом образовательных программ, технологическим решением в культурнодосуговой и технической сферах. Основной целью представленной публикации является краткий анализ использования новых возможностей цифровых технологий в практике археологии и оценка опыта, полученного в области использования трехмерной визуализации в образовательном и научно-исследовательском процессе на различных площадках Новосибирского государственного университета.

В последнее десятилетие 3D-технологии стали активно применяться в археологии (см. [Barcelo et al., 2003; Doneus, Neubauer, 2005; Forte, 2010; Levy et al., 2010; Plets et al., 2012] и др.). Актуальным становится это направление в области сохранения, изучения и использования историко-культурного наследия в целом и археологического в частности. Создание 3D-моделей археологических объектов (петроглифы, стоянки, могильники, иные объекты) или их стратиграфических, планиграфических особенностей позволяет сохранить максимальное количество визуальной и контекстуальной информации о стратиграфии, пространственной организации археологического объекта – фактически сможет сохранить в виртуальном виде археологический объект, который разрушается в ходе раскопок [Forte, 2014]. В России имеется опыт, связанный, в основном, с реконструкцией отдельных объектов историко-архитектурного наследия или их изучения (см., например, [Бородкин, Жеребятьев, 2012; Леонов и др., 2014] и др.). Использование 3D в археологии расширяет возможности представления информации на инновационной платформе для обеспечения доступа к виртуальным копиям археологических объектов, памятников и коллекций как для исследователей, обучающихся, так и для широкой публики [Lbova, 2014]. В настоящее время осуществляются проекты исследовательских групп по разработке компьютерных программ, распознающих и систематизирующих изображения наскальных рисунков в автомати- ческом и полуавтоматическом режимах [Seidl et al., 2015; Plets et al., 2012]. В данных проектах применяются алгоритмы «компьютерного зрения» по отношению к двухмерным изображениям, однако использование трехмерных данных позволяет углубить систематику и добиться более точных классификаций.

Большинство исследователей в области археологии воспринимают трехмерную визуализацию как способ иллюстрации результатов классических исследовательских процедур, используя облегченные модели, пригодные для презентаций. Поэтому реализация различных по уровню проектов с использованием трехмерных моделей является актуальной проблемой развития разноуровневых обучающих программ, симуляторов, образовательных комплексов.

Практически во всех крупных научных центрах мира при исследовательских институтах и университетах созданы центры или самостоятельные компании, реализующие как исследовательские, образовательные, так и популярные проекты в публичных музеях: например, компания ArcheoVision Университета Бордо, Национальная высшая школа архитектуры в г. Нант, (Франция); Dig@Lab – Центр цифровых технологий в области археологии (США); Digital Archaeology, MayaArch 3D Project (Германия); 3D DOM (Италия); лаборатория фотограмметрии при Институте археологии Зинман Университета г. Хайфа (Израиль) и др.

Известно множество отдельных проектов, направленных на исследование археологических объектов или комплексов. Достаточно популярным направлением является трехмерное копирование уникальных музейных экспонатов, организация виртуальных галерей, используемых в культурно-просветительских и научно-образовательных целях: например, ресурс Смитсоновского института 1 (г. Вашингтон, США). Компанией Google начата совместная работа с крупными музейными коллекциями по трехмерному сканированию объектов мобильного искусства 2. Многие музеи публикуют 3D-модели своих экспонатов на универсальных площадках обмена, таких как SketchFab 3. В России это направление практически не развито, и примеры удачных решений немногочисленны. В целом же идеи создания виртуальных музеев – достаточно популярное явление в настоящее время, однако лишь в единичных случаях в качестве ведущей задачи ставится создание базы данных моделей, доступных для исследовательских групп (например, лаборатория «Артефакт», ТГУ; лаборатория ARTEMIR, НГУ) [Лбова и др., 2013; Казаков, 2016].

Методы полевых исследований получили инновационное направление и достаточно широко используются в современной европейской и американской археологии. В настоящее время при полевой 3D-фиксации активно применяются две альтернативные технологии – трехмерное сканирование и наземная фотограмметрия, демонстрирующие прекрасные результаты. Лучшие примеры из мировой практики представлены в монографии «3D modeling in archaeology and cultural heritage. Theory and best practice», 2014 г.

Уникальным является опыт французских исследователей в создании трехмерных копий шедевров первобытного искусства – пещер Ляско и пещеры Шове 4 [Malgat et al., 2015].

По проблемам сохранения культурного наследия, в том числе археологического, с использованием аддитивных технологий за рубежом выпускаются специализированные журналы: «Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage», «The Virtual Archaeology Review», публикуются материалы регулярных конференций (например, Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology).

Применение аддитивных технологий предполагает использование информации на инновационной платформе, обеспечивающей доступ к виртуальным высокоточным копиям уникальных археологических объектов (предметов) для исследователей из различных организаций и стран, что в настоящее время практически отсутствует. Кроме того, использование трехмерных моделей позволяет сохранить в той или иной степени первоначальный облик уникального археологического объекта, который, как известно, подвергается разрушению во время раско- пок, при использовании иных аналитических методов исследования или при «реставрационных» работах.

Развитие технологий трехмерной визуализации в НГУ началось в 2014 г. Впервые серия отсканированных трехмерных моделей была использована для создании MOOК по археологии «На пороге цивилизации: археология палеометалла» (авторы В. И. Мо-лодин, Л. В. Лбова, О. А. Митько, С. В. Алкин, Л. В. Зоткина и др.) в рамках программы «Образование на русском» Института им. А. С. Пушкина. В качестве объектов для 3D-моделей использовались аутентичные археологические артефакты и их копии из фондов Музея ИАЭТ СО РАН, частных коллекций для поддержки текста лекций, введения интерактивного компонента в курс.

Крупным событием стал получивший большой резонанс 5 международный научно-практический семинар «3D в археологии, больше чем измерение», проведенный на базе НГУ в ноябре 2015 г. с участием всех членов проектного коллектива и ведущих специалистов из Франции. Проведение активных форм семинара в области дополнительного образования предусматривало организацию мастер-классов, лекций и практических работ для студентов и молодых специалистов НГУ под руководством как ведущих специалистов в этой области во Франции (С. Кассена, Л. Лескопа, Х. Плис-сона, Т. Обри, Г. Давтьяна), так и молодых участников проекта (Э. Круадье, В. Ковалева, В. Казакова и К. Жумадилова). Сегодня в НГУ можно констатировать наличие стабильного научного коллектива, институционально оформленного и предлагающего единый методологический базис для изучения феномена первобытного искусства в парадигмах близких научных концептов на основе применения аддитивных технологий в рамках Лаборатории мультидисциплинар-ных исследований первобытного искусства Евразии, являющейся российской частью международного проекта LIA ARTEMIR 6. Практически все молодые сотрудники Лаборатории прошли обучение в тематической международной школе во Франции (рис. 1) [Бочарова, 2016]. Эпизодическое обучение студентов НГУ и других вузов Сибири

Рис. 1 . Образовательный семинар на площадке Университета Бордо в г. Лес-Эйзи де Тейяк (Франция) (фото Х. Плиссона): 1 – лекция профессора Университета г. Нант Л. Лескопа; 2 – практикум по работе с 3D-сканером специалиста ArcheoVision П. Мора

методам трехмерного моделирования практикуют молодые сотрудники Лаборатории В. С. Ковалев (Чита, РАЭСК, 2016; Новосибирск, МНСК, 2017) и К. Б. Жумадилов (Новосибирск, 2016). Лаборатория мульти-дисциплинарных исследований первобыт- ного искусства Евразии из своего бюджета по программе повышения конкурентоспособности НГУ выделяет не менее одной четверти средств на реализацию образовательных программ в области трехмерной визуализации. Реализация таких проектов проходит на различных площадках в России (2015 г.), Франции (2016 г.) и Китае (2017 г.).

В проектах, реализуемых в рамках Лаборатории, сформированы несколько методических объектно-ориентированных блоков, различающихся уровнем детализации: автоматизированный процесс документирования площадных объектов или артефактов в полевых (музейных) условиях; 3D-моделиро-вание как крупных площадных объектов (композиций наскальных изображений, петроглифов, археологических памятников – открытых стоянок, могильников), так и отдельных артефактов; обработка и трансформация моделей для различных исследовательских целей с ранжированием уровня доступа [Черемисин и др., 2016а; 2016б; Казаков, 2016; Нохрина и др., 2015; Марченко, 2016; Plisson, Zotkina, 2015].

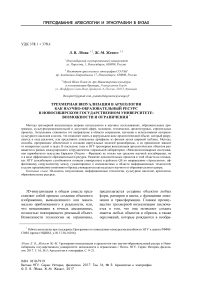

Развитие идей МООК нашло отражение в создании 3D-галереи 7, где были опубликованы все отсканированные предметы и информационный контекст (работа выполнялась в рамках гранта РГНФ № 13-21-08002м; разработчики В. В. Казаков, В. С. Ковалев, К. Б. Жумадилов и др.) (рис. 2). В настоящий момент ресурс дополнен функцией просмотра и добавления моделей, описания предметов, расширены возможности управления источниками освещения, выбора фона, возможны и исследовательские приемы для пользователя: измерение расстояния между произвольными точками на предмете, включение (отключение) автопрокрутки и многие другие (рис. 2, 2 ). Серверные PHP скрипты осуществляют работу с базой данных и генерацию пользовательских интерфейсов. Основная бизнес-логика приложения реализована на уровне браузера в HTML5 среде – вьюер трехмерной модели на основе WebGL, разработаны инструменты навигации, освещение предмета и т. п. [Kovalev et al., 2015]. Результирующим этапом работы предполагается размещение БД трехмерных археологических моделей на сервере НГУ с ограниченным доступом для пользователей различного уровня и возможностью использования объектов в музейном образовательном пространстве университета [Казаков, 2016].

Одним из инструментов 3D-моделирова-ния в настоящее время является использо- вание моделей как в пространственном анализе масштабных археологических исследований, так и при дополнительном изучении комплексов или предметов с возможностью их реконструкции, верификации, интерпретации, что, в свою очередь, является основой для разработки тренировочных симуляторов. Определенным ноу-хау проектного коллектива является разработанная и частично протестированная методика создания 3D-моделей на основе фотограмметрии и сканирования как монументальных археологических объектов (петроглифы, поселения), так и уникальных предметов древнейшего искусства Сибири (рис. 2; 3) [Черемисин и др., 2015; 2016а; 2016б; Казаков и др., 2016; Казаков, 2016; Марченко, 2016; Kovalev et al., 2015; Plisson, Zotkina, 2015].

Разработки специалистов НГУ за последние два года в целом соответствуют общемировым стандартам развития трехмерной визуализации в археологическом исследовании, а молодая часть коллектива полностью овладела современным оборудованием и необходимыми программами для эффективного их использования в археологических работах. Большая часть разработок прошла апробацию на конференциях различного уровня, специальных школах и методических семинарах в России, Израиле, Франции, Китае.

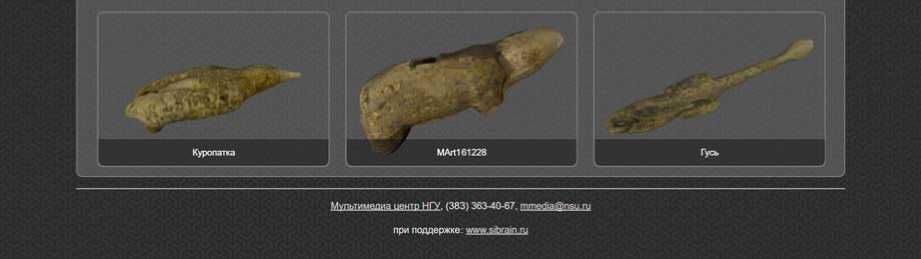

Одним из наиболее освоенных и перспективным направлением исследований и дальнейшего тестирования методик 3D-тех-нологий являются работы в области изучения древних петроглифов. В частности, коллективу проекта удалось разработать один из программных способов автоматически выделять рельефные места на скальной поверхности, который заключается в наложении на трехмерную модель ее сглаженной копии методом «вычитание». В результате данного действия плоские и рельефные фрагменты начинают существенно различаться, что позволяет в условиях палимпсестов уточнить даже мельчайшие гравировки и новые изображения. Экспедиционные исследования петроглифов Алтая в рамках инициативных проектов в 2014–2015 гг. и проекта РФФИ-CNRS, НЦНИЛ_а № 16-5616019 в 2016 г. позволили разработать, адаптировать и модернизировать методику изучения петроглифов. Основное внимание было направлено на получение 3D-моделей

3D Галерея

Венера из Мальты

Уникальная находка Одно из первых в истории антропоморфных изображений

Прибайкалье

Материал:

Технология:

Мотив декорирования:

Место хранения:

Датировка:

Размеры:

бивень мамонта резьба, шлифовка, полировка антропоморфный

Государственный исторический музей, г Москва конец 21 тыс. до н з. • начало 20 тыс до нэ.

Рис. 2 . 3D-галерея НГУ (разработчики К. Б. Жумадилов, В. В. Казаков, В. С. Ковалев): 1 – общий вид каталога «Верхний палеолит» «Мальта»; 2 – карточка объекта – антропоморфное изображение

(микрорайоны Джазатор, р. Чаганка) для их дальнейшей обработки, автоматического анализа и классификации (рис. 3). Автоматизированная классификация петроглифов позволяет организовать базу данных, а в дальнейшем найти новые связи и закономерности в развитии наскального искусства разных регионов [Черемисин и др., 2015; 2016a; Plisson, Zotkina, 2015]. Для выделения рисунков в рамках исследовательских задач используются методы программной обработки трехмерной графики. При визуализации 3D-моделей появляется возможность изменения угла обзора модели и руч- ного изменения силы, цвета и положения источников освещения по желанию исследователя. Это позволяет за счет светотеней выделить мельчайшие детали рельефа рисунка, тонкие гравированные линии. Применение различных программных фильтров, таких как «3D Deviation» или «Radiance Scaling» в приложении MeshLab, позволяет дополнительно подсветить рельефные места трехмерного изображения с использованием различных алгоритмов 3D-графики. Результаты, полученные в ходе научного поиска, представляются в образовательных курсах по исследованию наскального искусства Евразии в программах обучения ступени бакалавр и магистр в НГУ.

Деятельность по созданию трехмерных моделей отдельных предметов и артефактов в систематизированном виде была начата в 2016 г. при работе с уникальными артефактами древнейшего искусства Сибири в Государственном историческом музее (г. Москва). Использовалась стандартная методика фотограмметрии для работы с мелкими предметами с помощью поворотного стола и частичной автоматизации процесса. В настоящее время разрабатывается алгоритм сопоставления, наложения макроснимков отдельных участков, используемых при трасологических исследованиях с готовой моделью.

Алгоритмы вывода трехмерных моделей на информационную панель на площадке музея НГУ в настоящий момент используются в тестовом режиме. На экране отображается трехмерная модель музейного объекта, его название и краткое описание, по умолчанию трехмерный объект находится в режиме автоматического вращения, но также допускается возможность управления положением объекта с помощью компьютерной мыши или других устройств ввода (см. рис. 2). Апробирована технология создания пластиковых копий музейных предметов с помощью 3D-принтера.

Другие методы, используемые в практике трехмерного моделирования – 3D-скани-рование на основе технологии структурированного подсвета (в том числе с помощью 3D-сканера RangeVision) и применение тех-

Рис. 3 . Прототип интерактивной карты петроглифов в долине р. Чаганка (разработчик В. В. Казаков)

ники макрофотограмметрии для моделирования в высоком разрешении мелких предметов (менее 5 см). Технология фотосте-кинга решает проблему малой глубины резкости – при съемке мелких объектов в высоком качестве только малая часть поверхности предмета будет в «фокусе». Развитие цифровых технологий значительно расширило возможности исследований, повысило возможности наблюдения и фиксации [Следы в истории…, 2015; Казаков и др., 2016].

Результаты разработок представлены в серии статей, в том числе в журналах базы Scopus, в материалах докладов на международных конференциях (EVA-2015, Санкт-Петербург; «Алтай в кругу евразийских древностей», Новосибирск, 2016 г.; «Современные информационные технологии в образовании», Москва, Троицк, 2016 г.; «The 2nd International Conference on Art & Archae-ology», Jerusalem, Israel, 2016 г.; «3D в археологии», Пекин, Китай и др.).

В настоящее время в связи с геометрическим ростом объема полевой документации встает вопрос об оптимизации способов хранения и обработки полученной информации. В мировой практике известны случаи создания серверов, позволяющих хранить подобные объемы (например, Archaeology Data Service 8). Цель ADS – собирать, описывать, каталогизировать, сохранять и предоставлять пользователям поддержку цифровых ресурсов, которые создаются как продукт археологических исследований. ADS также несет ответственность за продвижение стандартов и руководств по созданию, описанию, сохранению и использованию археологической информации. Проект Journal of Open Archaeology Data предоставляет в открытый доступ для любого пользователя Интернета лишь ограниченные данные 9. Обучение студентов-археологов в НГУ в рамках спецкурса работе с подобного рода ресурсами, несомненно, повысит их уровень профессиональных компетенций.

В настоящее время пока нельзя создать трехмерную модель небольших артефактов с возможностью их технологического или трасологического исследования, либо для этого требуется большое количество снимков (более 1 000), что не может быть рента- бельным, поскольку необходимо высокое разрешение исходных снимков. Отсюда вытекает необходимость разработки новых алгоритмов создания и хранения трехмерных моделей. Высокоточные виртуальные модели выступают не только как средство иллюстрации, но в большей степени как способ сохранения объектов культурного наследия, средство их дальнейшего исследования. Разработка алгоритмов методики построения высокоточных моделей на основе автоматизации процессов документирования и активное применение 3D в археологии позволяет выйти на новый уровень изучения археологических объектов, при которых необходимые манипуляции, связанные с метрическими характеристиками, можно производить на основе автоматизированных процессов. Следующей проблемой обозначена задача создания цифровых хранилищ трехмерных объектов, что требует дополнительных инвестиций.

Использование GIS-технологий также позволяет оптимизировать способы хранения и обработки информации об археологических объектах. Несмотря на увеличивающийся объем данных, в настоящее время появились новые методы, позволяющие фиксировать, документировать все этапы работы до мельчайших подробностей, что в дальнейшем может помочь восстановить объект в виртуальном виде в ландшафтном контексте и, более того, при развитии технологического и технического компонента, дополнить исходные материалы (см. [Jacob-son-Tepfer et al., 2010] и др.). Это необходимо в первую очередь для контекстного анализа, который иногда дает больше информации, чем сами находки. В настоящее время в арсенале археологов появляются и новые гаджеты, которые позволяют вести фотофиксацию наиболее полно. В НГУ, к сожалению, это направление получило развитие только в рамках отдельных студенческих проектов.

Использование фотограмметрии обусловлено рядом характеристик этого метода: высокая точность получаемых изображений, достаточная простота использования и автоматизация процесса, невысокая стоимость оборудования по сравнению с 3D-ска-нированием. Таким образом, трехмерное моделирование методом фотограмметрии обеспечивает возможность удаленной работы с археологическими объектами и пред- метами с использованием виртуальной модели. Для построения 3D-моделей и работы с ними используются такие программы, как Agisoft Photosсan, 3D Max, MeshLab, GeoMagic и др. Обучение и работа с этими программами видится нам в разработке спецкурсов для гуманитариев на уровне магистратуры.

Преимущества 3D-технологии в археологическом исследовании выражены в получении трехмерной цифровой копии объекта различной степени генерализации и предоставлении пользователям возможности работы с виртуальными копиями в любых проекциях с различной степенью точности, что требует не только совершенствования программ разного уровня доступа, но и уровня образовательной компетенции. Дистанционный способ исследования археологического объекта, в свою очередь, значительно ослабляет проблему сохранности (разрушения) исторических (археологических) объектов и предполагает дальнейшее развитие таких методик [Frischer, Dakouri-Hild, 2008] как в научно-образовательной, так и в рекреационной среде. Бесконтактная обработка музейных экспонатов с различной степенью повреждения, применение методов компьютерного моделирования для восстановления объекта до раскопок и «реставрации» разрушающихся или исчезнувших объектов, сохранение модели в объеме с возможностью последующей репликации открывают новые перспективы в развитии трехмерной визуализации в исследовательской области, формируют современные возможности реставрации и консервации уникальных объектов, развивают перспективы образовательных программ по направлению подготовки «Археология». Предполагается, что этот образовательный сегмент найдет место в новых ФГОСах, что будет способствовать формированию компетенций современного специалиста.

Список литературы Трехмерная визуализация в археологии как научно-образовательный ресурс в Новосибирском государственном университете: возможности и ограничения

- Бородкин Л. И., Жеребятьев Д. И. Технологии 3D-моделирования в исторических исследованиях: от визуализации к аналитике//Историческая информатика. 2012. № 2. С. 49-63.

- Бочарова Е. Н. Школа-семинар "Inititation à la 3D archéologique. Введение в 3D в археологии" // Universum Humanitarium. 2016. № 2. С. 106-118

- Казаков В. В. Применение информационных технологий в задачах Лаборатории мультидисциплинарных исследований первобытного искусства Евразии НГУ//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Информационные технологии. 2016. Т. 14, № 4. С. 50-57.

- Казаков В. В., Ковалев В. С., Жумадилов К. Б. Трехмерное сканирование музейных экспонатов по технологии структурированного подсвета//Universum Humanitarium. 2016. № 2. С. 58-64.

- Леонов А. В., Аникушкин М. Н., Бобков А. Е., Рысь И. В., Козликин М. Б., Шуньков М. В., Деревянко А. П., Батурин Ю. М. Создание виртуальной 3D-модели Денисовой пещеры//Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 3 (59). С. 14-20.

- Лбова Л. В., Панина Н. Л., Казаков В. В., Бочарова Е. Н., Арзамасова А. А. Виртуальная музеефикация объектов ранних периодов становления и развития искусства в информационной системе «Первобытная культура и искусство Северной Азии» (концепция нового образовательного ресурса)//Вест. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, №. 7: Археология и этнография. C. 6-14.

- Марченко Д. В. Модель распределения культурных остатков как инструмент изучения культурного слоя (по материалам памятника Хотык)//Каменный век северной Евразии: актуальные проблемы и исследования. Материалы конференций, проведенных Отделом археологии каменного века Института археологии РАН в 2016 г. М., 2016. С. 44-45.

- Нохрина Т. И., Смычагина Д. В., Лбова Л. В. Опыт построения пространственных моделей культурных горизонтов пещеры Бийка-1 (Горный Алтай)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 129-132.

- Следы в истории. К 75-летию Вячеслава Евгеньевича Щелинского/Ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, Е. Ю. Гиря). СПб., 2015. 272 с.

- Черемисин Д. В., Казаков В. В., Ковалев В. С., Жарикова М. В. Опыт трехмерного сканирования наскальных рисунков с помощью технологии структурированного подсвета//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 446-450.

- Черемисин Д. В., Казаков В. В., Ковалев В. С., Жумадилов К. Б. Исследование петроглифов Алтая с помощью 3D-сканиро-вания методом структурированного подсвета//Алтай в кругу евразийских древностей: Тез. докл. междунар. науч. семинара. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016а. С. 87-88.

- Черемисин Д. В., Казаков В. В., Ковалев В. С. Трехмерное моделирование наскальных рисунков Алтая с помощью трехмерного сканирования и фотограмметрии//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016б. Т. 22. С. 466-469.

- Barcelo J. A. De Castro, O., Travet D., Vicente O. A. 3D model of an archaeological excavation//The Digital Heritage of Archaeology. Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology. 2003. No. 33. Р. 85-87.

- Doneus M., Neubauer W. Laser scanners for 3D documentation of stratigraphic excavations//Recording, Modeling and Visualization of Cultural Heritage. Baltsavias et al. (eds.). Taylor & Francis, 2005. P. 193-203.

- Forte M. Introduction to Cyber Archaeology//Cyber Archaeology. Ed. by M. Forte. BAR International Series, 2177. Oxford, 2010. P. 9-13.

- Forte M. 3D Archaeology. New Perspectives and Challenges. The example Chatalhoyuk // Journal Eastern Mediterranean Archaeology. 2014. Vol. 2. No. 1. P. 1-29.

- Frischer B., Dakouri-Hild A. Beyond illustration: 2d and 3d digital technologies as tools for discovery in archaeology. Oxford: Archaeopress, 2008. 363 p.

- Jacobson-Tepfer E., Meacham J., Tepher G. Archaeology and Landscape in the Mongolian Altai: An Atlas 2010. ESRI press. URL: http://infographics.uoregon.edu/projects/altai/

- Kovalev V. S., Kazakov V. V., Kazakov V. G., Panina N. L. 3d scanning of museum items. From shooting to web-gallery//EVA-2015. Electronic Imaging & the Visual Arts International conference. St. Petersburg, June 24-25th, 2015. Conference Proceedings. St. Petersburg: ITMO University, 2015. P. 63-67.

- Lbova L. V. Russia: Management of Archaeological Heritage//Encyclopedia of Global Archaeology. Ed. by C. Smith. Springer, 2014. P. 6399-6405.

- Levy T. E., Petrovic V., Wypych T. On site digital archaeology 3D and Cyber archaeology: into the future of the past -new developments, delivery and the creation of a data avalanche//Cyber Archaeology. Oxford: Archeopress, 2010. P. 133-153.

- Malgat C., Duval M., Gauchon C. Facsimilés et transfert de patrimonialité. La grotte ornée Chauvet-Pont-d'Arc//Culture & Musées. 2015. No. 25. P. 141-163.

- Plets G., Verhoeven G., Cheremisin D., Plets R., Bourgeois J., Stichelbaut B., Gheyle W., Jeroen De Reu The deteriorating preservation of the Altai Rock Art: assessing three-dimensional image-based modeling in Rock art Recearches and management//Rock Art Research. 2012. Vol. 29. P. 139-156.

- Plisson H., Zotkina L. From 2D to 3D at macro-and microscopic scale in rock art studies//Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. 2015. Vol. 2. Iss. 2-3. P. 102-119.

- Seidl M., Wieser E., Alexander C. Automated classification of petroglyphs//Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. 2015. Vol. 2. Iss. 2-3. P. 196-212.