Трехступенчатая подготовка специалистов в вузе. Проблемы разработки учебных планов

Автор: Бахарев Н.П., Гордеев А.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Межуровневая интеграция

Статья в выпуске: 3 (15), 1999 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135272

IDR: 147135272

Текст статьи Трехступенчатая подготовка специалистов в вузе. Проблемы разработки учебных планов

МЕЖУРОВНЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ГИЙ

Н. П. БАХАРЕВ, проректор

I Тольяттинского политехниче-| | ского института, профессор

А. В. ГОРДЕЕВ, профессор кафедры технологии машиностроения Тольяттинского политехнического института

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ. ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

10-летний опыт подготовки специалистов по трехступенчатой системе „рабочий — техник — инженер" в Тольяттинском политехническом институте (ТолПИ) на специальностях 120100 Технология машиностроения" 120500 „Сварочное производство" и 100400 „Электроснабжение промышленных предприятий" позволяет обобщить его результаты и сделать некоторые выводы, представляющие интерес при переходе к такой системе на других инженерных специальностях.

В основе учебного плана специалиста любого уровня лежит квалификационная характеристика, определенная требованиями Государственного образовательного стандарта. Разработаны характеристики для техников и инженеров, а также для рабочих соответствующих профессий — токарей, фрезеровщиков, операторов станков с числовым программным управлением, сварщиков, электриков. На базе квалификационных характеристик рабочих созданы учебные планы их подготовки в системе профтехобразования, а на базе квалификационных характеристик техников — учебные планы подготовки этих специалистов в средних специальных учебных заведениях.

Первым непременным условием разработки учебного плана трехступенчатой подготовки специалистов в вузе является их полное соответствие по объему и содержанию учебным планам профессионального училища, техникума и вуза по соответствующей специальности на каждой ступени обучения.

Однако целью обучения на 1-й и 2-й ступенях служит не только получение специальности рабочего и техника, но и подготовка студента к получению квалификации инженера путем создания общетеоретической, главным образом физико-математической, базы (так называемая фундаментальная подготовка). Поэтому в квалификационные характеристики специалистов на 1-й и 2-й ступенях должны быть включены дополнительные требования по общеинженерной подготовке.

Следовательно, вторым обязательным условием разработки учебного плана на 1-й и 2-й ступенях является включение в него определенного объема дисциплин общетеоретической подготовки, которые в ПУ и техникумах либо нс изучаются, либо изучаются в меньшем объеме и на более низком уровне.

И наконец, оба эти требования должны быть выполнены без увеличения нормированной учебной нагрузки студентов. Согласно рекомендациям образовательного стандарта учебная нагрузка сту-

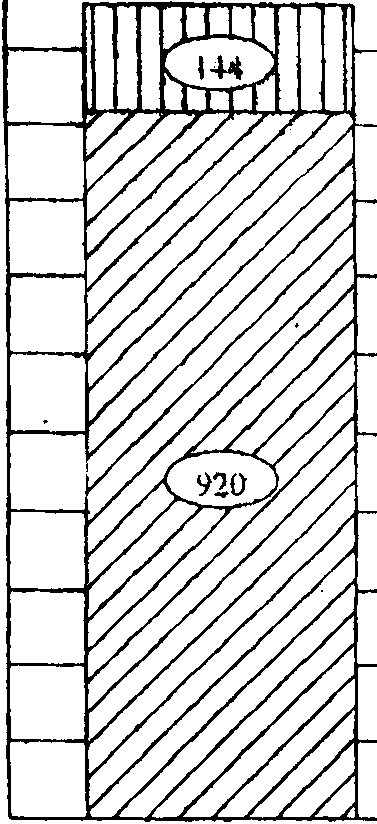

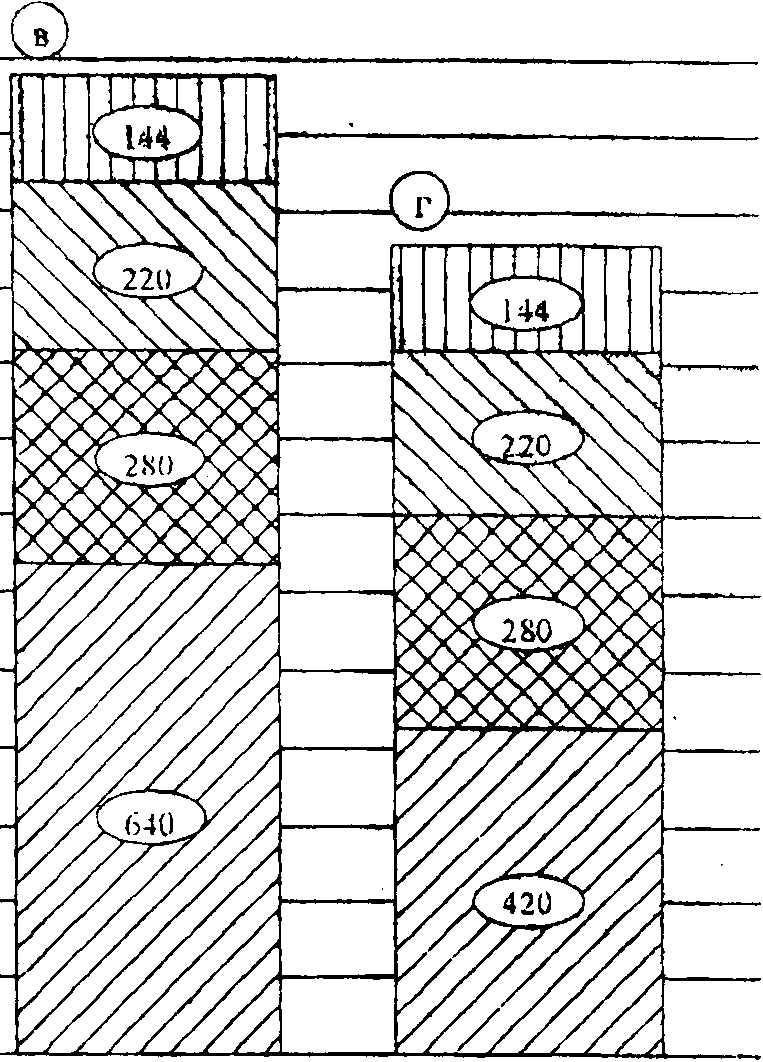

дента должна составлять 54 ч в неделю, в том числе аудиторная — не более 50 % этого объема (27 ч), за учебный год (34 учебных недели) она достигает 34 2 7 ~ 920 ч. На I курсе к этому добавляется еще 144 ч производственной практики. Структура учебной нагрузки на I курсе приведена на рис. 1а.

Учебный план подготовки рабочих в ПУ при наименее трудоемкой вечерней форме обучения предусматривает 500 ч теоретических занятий и 360 ч практических непосредственно на рабочем месте (рис. 16). Отметим, что здесь и далее цифры по объемам учебной нагрузки усреднены по данным различных специальностей.

При реализации практической подготовки использован 20-летний опыт обучения студентов-первокурсников Тол ПИ рабочим профессиям в вечерних ПУ, где есть соответствующая материальная база, опытный преподавательский состав и отработанная методика обучения. При условии вынесения за рамки одного дня (6 ч) в неделю для обучения в ПУ (34 6 = 204 ч) и использования времени, отведенного учебным планом вуза на производственную практику (144 ч), объем практической подготовки составит 204 + 144 = 348 ч, что примерно соответствует учебным планам ПУ

Теоретическая часть учебного плана ПУ включает 8 дисциплин. Все эти дисциплины изучаются и в вузе, причем значительно глубже и в большем объеме. Но только часть из них изучается на I курсе — примерно 280 ч по учебному плану ПУ, остальные же объемом примерно 220 ч — на II, III и даже IV курсах. Если оставить план I курса без изменений и добавить к нему эти 220 ч, то объем аудиторной нагрузки первокурсника составит 920 + 220 = 1 140 ч в год (рис. 1в), или 1 140 : 34 ~ 33 ч в неделю, т. е. недельная перегрузка студентов составит 6 ч аудиторных занятий, что недопустимо. Следовательно, чтобы включить в учебный план I курса 220 ч учебной нагрузки по дисциплинам учебного плана ПУ, необходимо такой же объем нагрузки перенести на II — IV курсы. Это значит, что на старшие курсы нужно передать частично или полностью ряд дисциплин традиционного вузовского учебного плана I курса. При этом со старших курсов ту или иную дисциплину можно переносить либо целиком, либо частично, оставив другую ее часть под тем же или близким названием, либо включить необходимый материал в какие-то дисциплины традиционного учебного плана I курса. Суммарный объем аудиторной нагрузки при этом составит те же 920 ч, что и при традиционном учебном плане (рис. 1г). Объем же самостоятельной работы следует уменьшить на 6 ч в неделю для практического обучения в вечернем ПУ.

Данная концепция была реализована на указанных выше специальностях еще в 1979 г., когда институтом решалась задача обязательного обучения первокурсников рабочей профессии по специальности. Это было задолго до перехода на трехступенчатую систему обучения, и, естественно, тогда мы не могли предвидеть проблем, которые возникнут при разработке учебных планов подготовки техников. Проблемы эти имеют много общего с проблемами, решаемыми при подготовке рабочего, но более глубокие. Дело в том, что традиционный учебный план вуза рассчитан на постепенную подготовку инженера в течение 5 лет. К окончанию III курса мы имеем добротный „полуфабрикат" инженера, обладающий в идеале серьезным багажом общетеоретических и общеинженерных знаний, но практически не имеющий специальной подготовки. Техника же по завершении образования отличает достаточно скромная по сравнению с вузовской теоретическая подготовка, но более серьезный комплекс знаний и умений по специальным дисциплинам. Соответственно этим требованиям составлены и учебные планы для вуза и техникума.

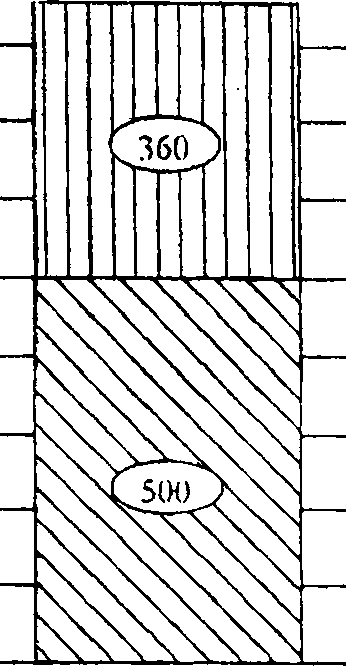

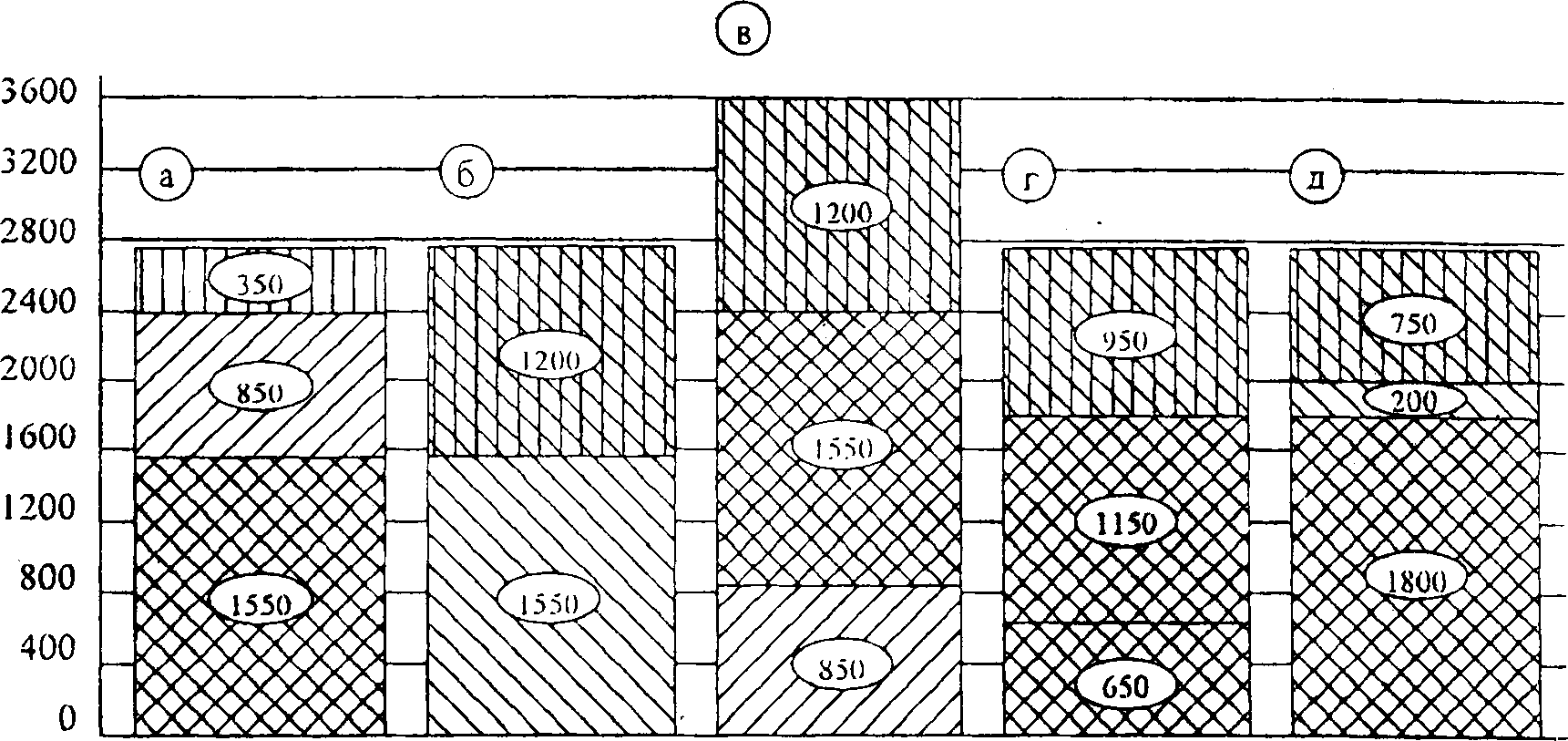

Учебный план техникума включает 2 400 ч аудиторной учебной нагрузки (рис. 2а). Большая часть дисциплин общим объемом 1 550 ч изучается на I — III курсах вуза, остальная объемом 850 ч (35 % общего объема нагрузки по учебному плану техникума) — только на IV — V.

Учебный план вуза предусматривает объем аудиторной учебной нагрузки на I — III курсах 2 750 ч. Предположив равную интенсивность обучения в вузе и техникуме, на фундаментальное обучение можно отвести 2 750 — 1 550 = = 1 200 ч (рис. 26). Если включить в учебный план I — III курсов вуза и изучение

Нагрузка, ч/год Нагрузка, ч/год

— теоретическая подготовка

I курса

— теоретическая подготовка ПУ

Рис. 1. Структура учебной нагрузки I курса: а — по традиционному учебному плану; б — по плану ПУ; в — суммарная по а и б; г — по плану 1 -й ступени

— практическая работа

Рис, 2 Структура учебной нагрузки: а — техникума; б — по традиционному учебному плану 1 — Ш курсов вуза; в — суммарная вуза и техникума; г — по плану 1 -й ступени трехступенчатого обучения; д — по плану 2-й ступени

— дисциплины техникума

— дисциплины вуза

— фундаментальная подготовка

■■■■■■^ ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ■ профилирующих дисциплин в объеме 850 ч, то на фундаментальное образование остается 2 750 — 2 400 = 350 ч, что явно недостаточно для создания общетеоретической базы подготовки инженера. Если же фундаментальную подготовку сохранить в прежнем объеме, то учебный план I — III курсов вуза должен включать 2 400 + 1 200 = 3 600 ч аудиторной нагрузки (35 ч в неделю), что недопустимо (рис. 2в).

При решении проблемы примем во внимание то, что вузовская система обучения более напряженная и эффективная по сравнению с техникумом и позволяет изучать заданный объем материала за меньший отрезок времени. По результатам наших исследований, эту разницу можно оценить коэффициентом К = 0,75. Тогда на изучение общих для техникума и I — III курсов дисциплин понадобится 1 550 0,75 - 1 150 ч, а 2 750 — 1 150 = = 1 600 ч можно было бы отвести на фундаментальную подготовку. Но поскольку нужно включить в учебный план I — III курсов еще и профилирующие дисциплины с IV — V курсов, полученная цифра уменьшится именно на величину этого включения. Применив тот же коэффициент К = 0,75, определим объем профилирующих дисциплин, который нужно перенести со старших курсов на I — III курсы: 850 0,75 ~ 650 ч. Тогда на фундаментальную подготовку останется 2 750 — (1 150 + 650) = 950 ч (рис. 2г), что вполне приемлемо.

На практике, чтобы не разбивать некоторые дисциплины, приходится уменьшать этот объем примерно на 200 ч, и на фундаментальную подготовку остается 750 ч (рис. 2д). Следует отметить, что общий объем фундаментальной подготовки инженера при переходе на трехступенчатую систему сохраняется.

Таким образом, для подготовки техника необходимо при составлении учебного плана трехступенчатого обучения перенести с I — III курсов традиционного учебного плана вуза порядка 650 ч аудиторной нагрузки по фундаментальным дисциплинам на старшие курсы, а такой же объем профилирующих дисциплин перенести с IV — V курсов на младшие курсы.

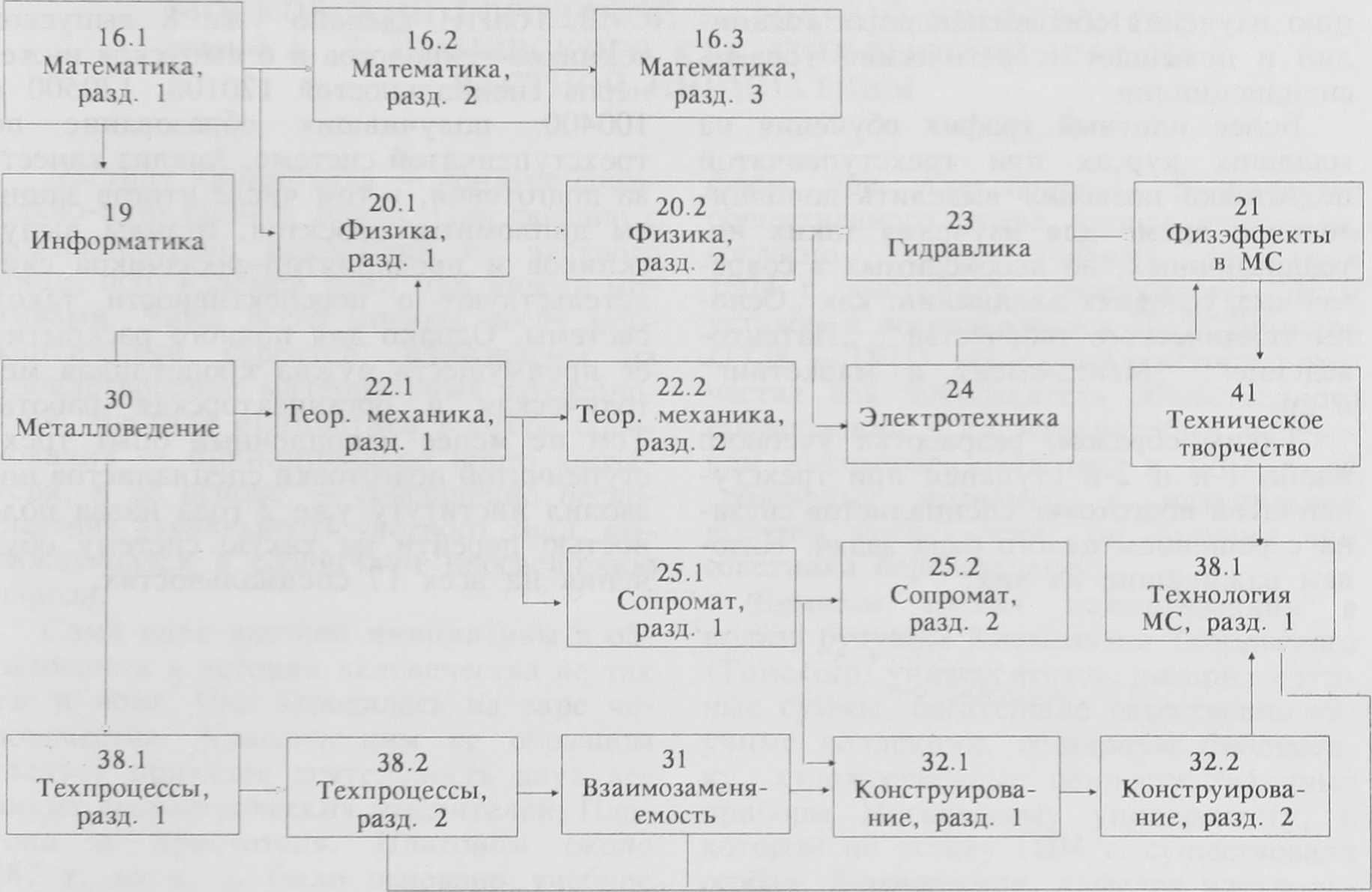

Вторая проблема, которую предстоит решить при разработке учебного плана трехступенчатой подготовки, — это обес печение логической последовательности изучения дисциплин вуза в существенно сжатые сроки.

В традиционном вузовском учебном плане дисциплины расположены в логической последовательности так, что знания, полученные при освоении одной дисциплины, являются базой для изучения следующей дисциплины, и т. д. Вот примеры таких цепочек для специальности 120100:

ВМ-*ТМех^СМ->ВС^ДМ-*ТММ АМ

ТМ -^ П

Ф^МВ^ТКМ^ТР^РИ^МС х эо

На схеме: ВМ — высшая математика; ТМех — теоретическая механика; СМ — сопротивление материалов; ВС — взаимозаменяемость и стандартизация; ДМ — детали машин, ТММ — теория машин и механизмов; Ф — физика; МВ — материаловедение; ТКМ — технология конструкционных материалов; ТР — теория резания; РИ — режущие инструменты; МС — металлорежущие станки; ТМ — технология машиностроения; АМ — автоматизация машиностроения; П — приспособления; ЭО — экономика и организация производства. Стрелками показаны только основные логические связи, а связи между дисциплинами первой и второй цепочек на схеме отсутствуют.

Если изучать эти дисциплины последовательно (пусть даже чисто гипотетически на каждую из них отведен только один семестр), то к изучению основной профилирующей дисциплины „Технология машиностроения “ можно подойти только к IV курсу. А для подготовки техника нужно уже на III курсе завершить ее изучение, т. е. цепочка должна быть почти в 2 раза короче. Для реализации этого требуется четкое согласование во времени не только дисциплин в целом, как при разработке учебного плана при традиционной системе, но и их разделов, т. е. составление сложной структурно-логической схемы („дерева целей11) на базе согласования рабочих программ дисциплин. Для этого многие рабочие программы приходится пересматривать на предмет изменения последовательности изучения разделов и тем и их содержания. Так, при разработке и последующих кор- ректировках учебных планов специальностей 120100, 120500, 100400 от всех кафедр были получены детальные требования ко всем дисциплинам по содержанию изучаемого материала. Этот мате-риал был использован при составлении структурно-логической схемы обучения на специальности. На рис. 3 приведен фрагмент такой схемы для специальности 120100. Здесь прямоугольниками обозначены дисциплины учебного плана, а стрелками — связи между ними. При разработке схемы учитывалось, что чение нескольких лет, пока нс сложилась система обучения, близкая к оптимальной.

Большинство основополагающих дисциплин учебного плана при трехступен-чатой подготовке изучается как бы по спирали с 2 — 3 витками. На каждом витке дисциплина повторяется, но уже на более высоком уровне. На первых ступенях это могут быть не отдельные дисциплины, а разделы комплексных дисциплин. Например, содержание дисциплины „Технология машиностроения"

СЕМЕСТР

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Рис. 3. Фрагмент структурно-логической схемы учебного плана для специальности 120100 „Технология машиностроения11

стрелки должны быть направлены только вправо. Если какая-то из стрелок направлена влево или расположена вертикально, значит, последовательность изучения нарушена. В этом случае необходимо либо переставить дисциплины, либо разделить прямоугольники-дисциплины на прямоугольники-разделы и скорректировать их последовательность внутри дисциплины. Эта работа проводилась в те- традиционного учебного плана входит в дисциплины ТКМ на I курсе, ТМ на III, „Теория технологии" и Технология отрасли" на IV Содержание дисциплины „Высшая математика" изучается в дисциплинах ВМ на I — II курсах, „Математическое моделирование" и „Теория оптимизации" — на IV. Следовательно, происходят более длительная „математизация" обучения за счет „растягивания"

■ммм ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ■ общетеоретических дисциплин на старшие курсы и более ранняя его „профи-лизация“ за счет сдвига специальных дисциплин на младшие курсы. Такое перераспределение попутно решает и еще одну важную задачу — повышение заинтересованности студентов в изучении общеинженерных дисциплин, которая у многих студентов младших курсов часто довольно слаба, так как на этом этапе подготовки они еще не видят путей практического применения полученных знаний. Параллельное изучение общеинженерных и профилирующих (специальных) дисциплин обеспечивает их взаимопроникновение, что повышает мотивацию изучения общеинженерных дисциплин и повышает теоретический уровень спецдисциплин.

Более плотный график обучения на младших курсах при трехступенчатой подготовке позволил выделить дополнительное время для изучения таких нетрадиционных, но необходимых в современных условиях дисциплин, как „Основы технического творчества“, „Патенто-ведение“ „Менеджмент и маркетинг41 и др.

Таким образом, разработка учебного плана 1-й и 2-й ступеней при трехступенчатой подготовке специалистов связана с решением целого ряда задач. Назовем важнейшие из них:

-

1) перенос части общеинженерных дисциплин на более поздний срок и перенос некоторых дисциплин IV — у Кур_ сов традиционного учебного плана полностью или частично на более ранние сроки;

-

2) более концентрированное изучение дисциплин, сокращение времени на изучение некоторых из них до половины семестра;

-

3) разделение дисциплин на 2 — 3 части: на каждой ступени обучения изучается одна часть;

-

4) переход от последовательного изучения дисциплин к последовательно-параллельному и параллельному.

В Тол ПИ сделано уже 8 выпусков техников-технологов и б выпусков инженеров специальностей 120100, 120500 и 100400, получивших образование по трехступенчатой системе. Анализ качества подготовки, в том числе итогов защиты дипломных проектов, отзывы выпускников и предприятий-заказчиков свидетельствуют о перспективности такой системы. Однако для полного раскрытия ее преимуществ нужна кропотливая методическая и организаторская работа. Тем не менее накопленный опыт трехступенчатой подготовки специалистов позволил институту уже 2 года назад полностью перейти на такую систему обучения на всех 17 специальностях.