Тромбоэластография как метод интегральной оценки системы гемостаза

Автор: Соболева Е.Н.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Первые шаги в науку

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования системы гемостаза у здоровых лактирующих коров айрширской породы на тромбоэластографе TEG® 5000.

Гемостаз, тромбоэластография, лактирующие коровы

Короткий адрес: https://sciup.org/14998572

IDR: 14998572 | УДК: 636.2:591.11.001.8

Текст научной статьи Тромбоэластография как метод интегральной оценки системы гемостаза

Гемостаз – это функция организма, обеспечивающая, с одной стороны, сохранения крови в кровеносном русле в жидком агрегатном состоянии, а с другой стороны – остановку кровотечения и предотвращение кровопотери при повреждении кровеносных сосудов. Органы и ткани, участвующие в выполнении этих функций, образуют систему гемостаза.

Система гемостаза активно реагирует на различные экзогенные и эндогенные воздействия. Изменения в системе могут стать причиной развития геморрагических, тромботических состояний при самых разных заболеваниях [1].

С конца 19 века ученые пытались разгадать механизм свертывания крови и моделировать гемостаз. Исследования велись в разных направлениях. Попытки дать оценку системе в целом, как единого функционирующего комплекса, привели к появлению метода тромбоэластографии (ТЭГ).

Метод тромбоэластографии сейчас широко используется для диагностики и выбора тактики коррекции нарушений системы гемостаза в хирургии, акушерстве и гинекологии, гематологии, кардиологии, неврологии и сердечнососудистой хирургии. Впервые ТЭГ были применены с целью контроля системы гемостаза при трансплантации печени. Эта методика позволяет выявить не только нарушения в отдельных звеньях системы гемостаза, но и проанализировать клеточно-плазменные взаимодействия [2, 3].

В ветеринарии не уделялось должного внимания изучению гемостаза. Однако, в настоящее время все больше появляется сведений по изучению системы гемостаза и у животных. И метод тромбоэластографии призван помочь в проведении исследований.

Целью настоящего исследования явилось изучение системы гемостаза у здоровых лактирующих коров айр-ширской породы на тромбоэластографе TEG® 5000.

Материал и методы исследования. В основу исследования положены результаты обследования клинически здоровых коров айрширской породы на первом-втором месяце лактации (n=10).

Для изучения гемостаза получали стабилизированную кровь. Кровь для исследования брали из яремной вены в пластиковую пробирку, содержащую 3,8%-й раствор натрия лимоннокислого 3-х замещенного (цитрата натрия), соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1.

Значения полученных результатов в работе представлены в виде средней величины и стандартной ошибки средней (M±m).

Анализ с помощью тромбоэластографа TEG® 5000 основывается на двух положениях:

Конечным результатом всех процес- сов участвующих в гемостазе является сгусток.

Физические свойства сгустка (скорость образования и роста, прочность и стабильность, есть фибринолиз или нет) определяют, находится ли система гемо- стаза пациента в пределах нормы, или существует риск кровотечения/возник-новения тромбоза.

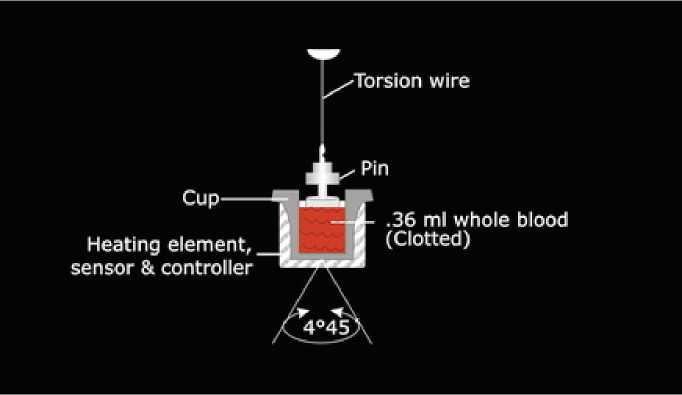

Рис. 1 – принцип работы тромбоэластографа

Тромбоэластограф TEG® 5000 измеряет физические свойства сгустка крови, используя для этого специальную цилиндрическую чашечку (cup) в которую помещается образец крови. Чашечка совершает вращательные движения относительно своей оси на угол 4º45´ (Рис.1).

Каждый вращательный цикл длится 10 секунд. Стержень (pin), погруженный в об- разец крови, подвешен на скручивающейся нити (torsion wire). Крутящий момент вращающейся чашечки передается на погруженный в образец стержень только после того, как образующийся за счет фибрино-тромбоцитных связей сгусток начинают соединять чашечку и стержень вместе. Сила этих связей определяет угол поворота стержня: не свернувшаяся кровь не передает вращение, рыхлый сгусток лишь частично передает вращение, а прочный сгусток заставляет стержень двигаться синхронно с чашечкой.

Таким образом, угол вращения стержня напрямую зависит от прочности сформировавшегося сгустка. Как только сгусток начинает сжиматься или разру- шаться (лизис), связи рвутся, взаимодействие между чашечкой и стержнем ослабевает, и передача движения чашечки на стержень уменьшается.

Вращательное движение стержня преобразуется из механического в электрический сигнал, который фиксируется с помощью компьютера.

В итоге измеряется время начала образования первых нитей фибрина, кинетика образования сгустка, проч- ность сгустка (эластичность в

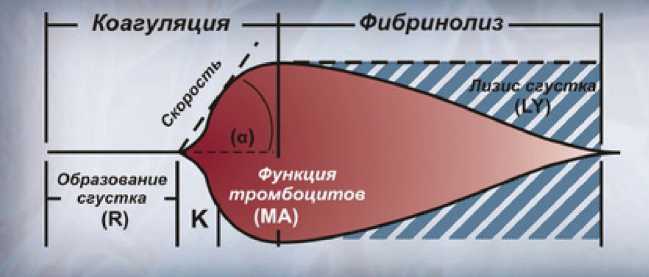

Рис. 2 – тромбоэластограмма

дин/см2) и процесс растворения сгустка - идет фибринолиз или нет (рис 2).

Результаты исследований. Чтобы интерпретировать графическую информацию, отображенную анализатором

Таблица 1 – показатели тромбоэластограммы у лактирующих коров (n=10)

|

Показатель тромбоэластограммы |

Полученные значения (М±m) |

|

R (мин) |

20.22 ± 2.69* |

|

K (мин) |

8.89 ±1.48* |

|

Α (град) |

30.27 ± 4.0* |

|

МА (мм) |

79.45 ± 2.0* |

|

LY30 (%) |

0.01 ± 0.01 |

* P≤0.01

TEG® 5000, мы оценивали пять основных параметров образования сгустка и его лизиса (таблица 1):

R – время реакции; отражает скорость образования тромбопластина и соответствует первой невидимой фазе свертывания крови; выражается в минутах.

К – время начала образования сгустка; выражается в минутах. Изменение этого параметра зависит от концентрации тромбина и фибриногена. В этот отрезок времени образовавшийся тромбин переводит фибриноген в фибрин, поэтому параметр К еще называют тромбоэластографической константой тромбина.

Α – угловая константа - угол, построенный по касательной к тромбоэластограмме из точки начала образования сгустка; выражается в градусах. Отображает скорость роста фибриновой сети и её структурообразование (увеличение прочности сгустка). Характеризует уровень фибриногена.

МА – максимальная амплитуда, выражается в миллиметрах. Она отражает упругость (эластичность), т.е. физические качества сгустка, соответствует III фазе свертывания крови.

LY30 - индекс фибринолиза через 30 мин после МА - изменение площади под кривой тромбоэластограммы в течение следующих за достижением MA 30 минут, по отношению к площади под кривой тромбоэластограммы без признаков лизиса (прямоугольник с высотой МА), выраженное в процентах. Представляет собой характеристику процесса растворения сгустка - лизиса.

Выводы. Полученные показатели тромбоэластограммы могут считаться нормативными, т.к. получены в тщательно подобранной группе здоровых коров айрширской породы и в последующих исследованиях могут быть использованы как контрольные показатели.

Т.о., использование тромбоэластографа TEG® 5000 позволяет получить интегральную картину работы свертывающей системы крови в кратчайший срок и в полном объеме. Полученные данные о времени образования сгустка, скорости его роста, величине, упругости и растворении сгустка в процессе фибринолиза позволяют оценить практически все ключевые моменты в системе гемостаза и разработать новые подходы к патогенетической терапии многих заболеваний с использованием противо-агрегационных (антикоагуляционных) препаратов.

Список литературы Тромбоэластография как метод интегральной оценки системы гемостаза

- Долгов В.В., Свирин П.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза.-М.-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2005.-227 с.

- Чарная М.А., Морозов Ю.А., Гладышева В.Г. Использование метода тромбоэластографии для диагностики и выбора тактики коррекции нарушений системы гемостаза в кардиохирургической клинике//Вестник анестезиологии и реаниматологии. -2010. -№1. -с.28-33

- Штабницкий А.М. Экспериментальная модель преэклампсии, тромбоэластография в акушерстве//режим доступа http:www.rusanesth.com/acusher/st_4.htm