Трудовой процесс как платформа усиления мотивации госслужащего: теоретические противоречия и синтез научной мысли

Автор: Джамалудинова М.Ю.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема сохранения и развития мотивационной составляющей государственных служащих в структуре кадровой политики. Исследуется уникальная ситуация, складывающаяся из необходимости обеспечения мотивационной составляющей в государственной системе на фоне преодоления национальной экономикой Российской Федерации внешних вызовов. Автором изучены теоретические противоречия, которые встречаются среди российских исследователей в сфере совершенствования кадровой системы госсектора. Некоторые научные воззрения были объединены автором по причине идентичности или перспективности применения в российской практике. Исследование теоретических предпосылок, предложенных учеными-теоретиками других стран, позволило автору выявить отличия российской и зарубежной научной мысли по рассматриваемой проблеме, а также перспективные для национальной экономики Российской Федерации и кадровой политики государственной системы теоретические подходы, заслуживающие внимания со стороны российского научного сообщества и применения на практике. С учетом имеющихся противоречий и перспективных теоретических решений автору удалось синтезировать научную мысль при анализе степени применимости теоретических инструментов мотивационной составляющей в кадровой политике российской государственной системы. Результаты систематизации выявленных теоретических инструментов, наиболее пригодных для российской практики, были в дальнейшем обобщены и конкретизированы автором на предмет целесообразности и необходимости развития научной мысли в русле поиска решений по применению данных инструментов в условиях преодоления национальной экономикой внешних вызовов. Также обнаружено, что синтез научной мысли с учетом специфики развития национальной экономики государства и необходимости сохранения мотивационной составляющей в кадровой политике госсектора может привести к формированию новых научных школ, парадигм, инновационных методов и иных теоретических концепций, способных усилить степень устойчивости государственной системы в любых условиях.

Мотивация, государственный служащий, кадровая политика, национальная экономика, трудовой процесс, государственная система, общественная задача, стимулирующая мера, механизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149148834

IDR: 149148834 | УДК: 331.108.4 | DOI: 10.15688/re.volsu.2025.2.4

Текст научной статьи Трудовой процесс как платформа усиления мотивации госслужащего: теоретические противоречия и синтез научной мысли

DOI:

Цитирование. Джамалудинова М. Ю., 2025. Трудовой процесс как платформа усиления мотивации госслужащего: теоретические противоречия и синтез научной мысли // Региональная экономика. Юг России. Т. 13, № 2. С. 40–48. DOI:

Постановка проблемы

Оптимизация мотивационной составляющей государственного служащего относится к направлению кадровой политики, связанному с созданием дополнительных и более комфортных условий труда. При этом традиционно механизмы управления государственной службой базируются на научных исследованиях, экспертных оценках профильных аналитических центров, а также обстоятельствах, складывающихся на данный момент в экономике государства.

Внешние вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается Российская Федерация как государство и субъект международных отношений, актуализируют необходимость пересмотра теоретических аспектов, участвующих в формировании мотивационной составляющей государственных служащих. Становится очевидным, что основой для мотивации госслужащих должны оставаться гражданские чувства и стремление к сопричастности с судьбой государства. В профессиональном смысле мотивационная составляющая расширяется путем образования дополнительных факторов, влияющих на высокую вовлеченность служащих в решение общественных проблем, в том числе в ситуации повышенной неопределенности.

На современном этапе практика управления госслужбой в Российской Федерации показывает, что мотивационная составляющая таких работников не должна существенно затрагивать бюджет государства ввиду необходимости переориентации свободных денежных средств на более приоритетные задачи. Следовательно, создается необходимость пересмотра теоретических аспектов, связанных с мотивационной составляющей государственного служащего, на предмет выявления препятствующих и благоприятствующих механизмов, актуальных в первую очередь при сохранении текущих инструментов стабилизации и обеспечения предпосылками к устойчивости в дальнейшем. Теоретические инструменты и предпосылки необходимы для дальнейшей адаптации после общественных слушаний с привлечением экспертного сообщества, рекомендации которого служат источником при внедрении законодательных нововведений.

Ввиду того что базовая часть управления госслужбой традиционно строится на комбинировании результатов научных школ в сфере экономики и государственного управления, наибольшее внимание следует уделить анализу и обобщению существующих в настоящее время научных решений, с высокой вероятностью применяемых в национальной экономике.

Научная мысль российского научного сообщества

В отечественной научной среде прослеживается тенденция условного разделения понятий труда и трудового процесса по таким признакам, как длительность осуществления однородной деятельности и специфика использования ресурсов для решения профессиональной задачи. При оценке мотивационной составляющей неоднородность в научных взглядах формируется исходя из приоритетности подхода к реализации деятельности кадровой службы.

Одни представители российских научных школ в целом стремятся рассматривать разнообразные методы оценки качества деятельности государственных служащих в структуре профильных организаций. Другие – уходят от оценочных суждений и фокусируются на трудовой деятельности как процессе, предполагая, что рациональное использование кадровых инноваций с высокой вероятностью обеспечит ожидаемые результаты управления госслужащими.

Точка зрения, связанная с мотивационной составляющей как элементом трудового процесса, представляется наиболее приоритетной, особенно на фоне целесообразности сохранения бюджета национальной экономики, в том числе в условиях современных вызовов, стоящих перед государством. Коллектив авторов (О.Я. Емельянова, И.В. Шершень, М.В. Кравец) рассматривает мотивационную составляющую в контексте трудового процесса сквозь призму факторов и считает, что учет факторов мотивации позволит кадровым службам достичь долгосрочного эффекта при управлении госслужащими и высокой степени их вовлеченности в решение общественных задач [Емeльянова, Шершень, Кравец, 2020].

Исследователь Д.Д. Гордиенко является сторонником реализации методик, доказавших в системе государственной службы свою эффективность [Гордиенко, 2023]. С высокой вероятностью он подразумевает использование методик для решения одновременно многих личных потребностей госслужащих, на качество активности которых влияют разные факторы, в том числе оплата труда и условия для профессионального становления.

В научном труде О.Н. Игнатьевой, А.М. Ги-лязетдинова мотивация в целом рассматривается в качестве способа актуализации профессиональной активности государственных служащих [Игнатьева, Гилязетдинов, 2022]. На примере необходимости соответствия выплаты премии объему перегрузки авторы указывают, что механизм обеспечения баланса между инструментом поощрения и сложностью выполняемой общественной задачи должен стать базовым компонентом управления мотивационной составляющей.

Такие исследователи, как О.А. Лымарева и И.Р. Жемгуразова, наиболее приближенно рассматривают мотивационную составляющую государственных служащих в контексте национальной экономики, справедливо считая, что развитие мотивации госслужащих относится в большей степени к экономическим аспектам государственного управления, нежели к социальным [Лымарева, Жем-гуразова, 2021]. Несмотря на то что кадровые службы должны учитывать факторы социального характера, тем не менее ориентироваться им следует на экономический эффект, коррелирующийся с личными потребностями государственных служащих при выполнении ими общественных задач. В качестве примера исследователи приводят заработную плату, которая должна соответствовать должности. Следовательно, если заработная плата соответствует должности, при этом функционал государственной позиции включает в себя определенную ответственность за результаты общественных перемен, то связь между личными потребностями, социальным аспектом и экономическим эффектом в государственной системе будет обеспечена.

Сравнительные аспекты во взглядах на мотивационную составляющую в государственном секторе

Сущность различий в предложенных теоретических подходах состоит в отношении к понятию мотивации на фоне общего восприятия признаков трудового процесса. Исследователи О.Н. Игнатьева и А.М. Гилязетдинов считают мотивацию способом вовлечения госслужащего в общественные преобразования, в то время как О.А. Лымарева и И.Р. Жемгуразова склонны определить мотивацию как инструмент обеспечения качества выполняемых функций и степени готовности государственного служащего принять соответствующий объем ответственности.

В другой, более ранней научной работе О.А. Лымаревой в соавторстве с В.В. Волковой дискутируется вопрос относительно целесообразности учета социальных, морально-психологических и иных потребностей при формировании мотивационной составляющей госслужащего [Лыма-рева, Волкова, 2020]. Таким образом, сравнивая развитие мысли О.А. Лымаревой в двух научных публикациях, представляется возможным выделить убежденность данного автора в приоритетности экономического эффекта в процессе внедрения каких-либо мер в целях оптимизации кадровой политики в государственной системе.

В научном труде О.В. Беляевой рассматривается проблема определения взаимосвязи между коэффициентом результативности деятельности государственного служащего и системностью обеспечения мотивационного баланса [Беляева, 2023]. Обозначенная работа является одной из немногих, в которых объединяются оценочные взгляды на качество профессиональной активности госслужащего и трудовой процесс как платформу апробации механизмов мотивационной составляющей. Объединяющим фактором представленной научной мысли является внедрение стимулов в мотивационную часть трудового процесса, на основании которых производится оценочная работа кадровыми службами государственных организаций.

В некотором смысле взгляд О.В. Беляевой соотносится с выводами ранее упомянутого Д.Д. Гордиенко, исследующего возможность оптимизации кадровой политики посредством методик. На примере национальной экономики Российской Федерации и множественных государственных инициатив, предпринимаемых Правительством Российской Федерации, следует отметить, что внедрение стимулов в кадровую политику государственной системы является более предпочтительным подходом, нежели реализация методик.

Н.С. Тимофеева, И.В. Ишигенов предложили систему мотивации государственных служащих применительно к отдельному министерству регионального значения [Тимофеева, Ишигенов, 2021]. Научные взгляды упомянутых авторов базируются на рамочном подходе к трудовому процессу в государственной системе. Во-первых, предложенная ими система мотивации основана на опросе определенного числа госслужащих, что не отражает потребности сотрудников на идентичных позициях во всей структуре государственных организаций соответствующего уровня власти. Во-вторых, система в понимании авторов может быть направлена на решение какой-либо одной проблемы, связанной с актуальными для определенной группы государственных служащих потребностями.

Инновация авторов состоит в подходе к мотивационной составляющей государственных служащих, который может быть автономным, что одновременно конкретизирует усилия кадровой службы и уменьшает число механизмов для масштабирования одной системы мотивации всех структур идентичного уровня власти. Подобного взгляда придерживаются авторы другого исследования, а именно Ю.А. Цебро и Л.А. Плотицына.

Сущность их научного вклада – в проектном подходе к системе госслужбы, который, в отличие от традиционного понимания признаков проектной деятельности, характеризуется одновременно методической основой и элементами алгоритмизации всей системы мотивации государственных служащих [Цебро, Плотицына, 2020].

Мотивация государственных служащих на практике

Отдельные ключевые элементы проектной деятельности в кадровой политике на уровне государства реализуются в Российской Федерации долгие годы. К примеру, на современном этапе в структуру национальной экономики внедрены процедуры материальной поддержки госслужащих в зависимости от жизненных и профессиональных обстоятельств работника. Все процедуры предусмотрены в различных нормативных актах и подразделены по прецедентному принципу [Действующие федеральные законы ... , 2025].

Исходя из реализуемой в Российской Федерации практики формирования мотивационной составляющей профессиональной активности государственных служащих, недостатком научного вклада указанных и иных авторов является отсутствие учета реализации проектного подхода в случае наступления ситуации высокой волатильности в национальной экономике. Положительной стороной использования проектного подхода выступает возможность проработки теоретических аспектов совершенствования применения имеющейся нормативной базы на этапе преодоления национальной экономикой вызовов внешнего характера.

Кадровая политика государственного сектора в условиях вызовов: научный аспект

Исследователи Э.Р. Дильманбетова, В.А. Романов признают, что кадровая система госсектора в случае необходимости преодоления государством трудностей нуждается во внедрении кадровых технологий. При этом такие технологии не должны становиться одиночными решениями, но могут стать составными элементами целостной системы мотивации [Дильманбетова, Романов, 2022]. Упомянутые авторы фактически подтверждают, что традиционным для национальной экономики является стимулирующий подход, в то время как мотивационная составляющая необязательно состоит из внедрения кадровой службой стимулирующих инициатив. Нацеленность на мотивацию, по убеждению авторов, может стать катализатором для разработки кадровых технологий.

В расширенном смысле интерпретация взгляда Э.Р. Дильманбетовой и В.А. Романова предоставляет возможность разработки системного решения при формировании мотивационной составляющей, способного оказаться полезным в условиях вызовов в национальной экономике. Следовательно, нацеленность на мотивацию при совершенствовании государственной системы и построение структуры стимулирующих мер в действительности является наиболее пригодным и системообразующим подходом.

В свою очередь, Е.Ю. Попенко раскрывает мотивационный аспект и осуществляет попытку приблизить теоретическую основу к реализуемой в Российской Федерации практике [Попенко, 2021]. Ценность научного вклада данного автора состоит в укрупнении разновидностей мотивационных составляющих, которые объясняют высокую степень вовлеченности государственных служащих при выполнении ими общественных задач в течение длительного времени. Если ориентироваться на предложенные мотивационные составляющие, то государственная система может создать необходимые условия для разработки конкретизированных решений в ситуации повышенной неопределенности. Таким образом, по мере преодоления внешних вызовов и при необходимости переориентации свободных бюджетных средств на иные приоритетные задачи кадровая система государственной службы может быть построена на нематериальных стимулирующих инициативах по причине, к примеру, желания сотрудника принести пользу обществу или сохранить элементы стабильности на рабочем месте.

Взгляды на кадровые проблемы в государственном секторе среди зарубежного научного сообщества

Среди представителей научного сообщества других стран наблюдаются подходы, которые отличаются от отечественных научных поисков. К примеру, в исследовании J. Erh указывается широкая возможность применения в Сингапуре цифровых решений в государственной системе, что позволяет сформулировать вывод о значительных надеждах научного сообщества рассматриваемого государства на потенциал циф- ровой инфраструктуры при урегулировании множественных проблем кадровой политики и ее мотивационной составляющей [Erh, 2023].

Методики, какие-либо алгоритмы и иные системные подходы к централизации мотивационной составляющей в государственной системе отдельно от цифровизации упомянутым автором не рассматриваются. С одной стороны, сторонники использования цифровых решений вместо традиционных управленческих подходов свидетельствуют о наступлении в мировой практике новой эры государственного управления. С другой стороны, отсутствие полноценного научного движения, поддерживающего уместность повсеместной цифровой трансформации кадровой политики государственной системы, указывает как на возможность распространения научной тенденции в будущем, так и на вероятность упразднения подобной парадигмы под влиянием значимых событий мирового значения.

Исследователи P.D. Amri и M. Amri демонстрируют подход к построению государственной системы в Индонезии после проведения социально-экономических реформ на уровне государства [Amri P.D., Amri M., 2021]. В сложившихся условиях сотрудники индонезийских государственных организаций стали ориентироваться на ожидаемые результаты провинций. Таким образом, в национальном аспекте действия госслужащих были трансформированы в конкурентную борьбу между провинциями и регионами. Применительно к Российской Федерации на современном этапе такой подход, как конкурентная борьба между государственными служащими разных субъектов РФ, не может являться пригодным решением для сохранения мотивационной составляющей по причине неоднородности ресурсов субъектов государства и необходимости консолидации общих усилий в процессе преодоления внешних вызовов.

В научной работе O. Okunogbe и T. Gabriel демонстрируется снижение возможностей реализации мотивационной составляющей среди государственных служащих, если государство реализует достаточно жесткую политику, в том числе по сбору ожидаемого уровня налоговых поступлений [Okunogbe, Gabriel, 2024]. Данный подход может стать эффективным лишь на краткосрочной основе, так как при отсутствии мотивационной составляющей нематериального характера у государственных служащих могут быть утрачены поддерживающие механизмы реализации новейших технологий, в том числе в сфере сбора налогов.

Пример налоговой политики как в теоретическом, так и в практическом смысле отличается от приведенных в настоящем исследовании научных взглядов стремлением автоматизировать функционирование государственной системы. Результативность многих элементов кадровой политики в российской системе в разные периоды и вне зависимости от степени выраженности вызовов обеспечивалась обязательным учетом человеческого фактора. Таким образом, мотивационная составляющая кадровой системы госсектора должна в обязательном порядке учитывать, что преодоление национальной экономикой непростых времен возможно при централизации роли человека на всех этапах совершенствования госслужбы, а не при одной лишь ориентации на налоговые поступления.

Заслуживает внимания научный труд J. Yeo и H.J. So, которые предлагают оптимизировать кадровую политику в отношении некоторых категорий государственных служащих при помощи внедрения умных принципов [Yeo, So, 2021]. В отличие от рассматриваемого ранее повсеместного внедрения цифровых решений, теоретические аспекты, выделенные указанными авторами, позволяют, в сущности, реформировать мировоззренческие категории в сфере оптимизации кадровой политики в целом. Умные принципы в действительности означают создание новых моделей взаимодействия государственных служащих с населением и сохранение высокой ответственности. При этом степень ответственности может оцениваться местным населением.

Важность применения умных принципов в российской практике характеризуется возможностью создания уникальной системы мотивации государственных служащих в условиях преодоления вызовов национальной экономикой. При этом внедрение умных принципов возможно на уровне отдельной отрасли ведомственных учреждений или на уровне всей государственной системы в целом. Потребность мотивационной составляющей в применении умных принципов наиболее выраженна. При помощи умных принципов потенциально реформируется подход госслужащих при выполнении функциональных обязанностей и достижении ими результатов общественных преобразований. В целом представляется возможным определить имеющиеся теоретические противоречия как между представителями российского научного сообщества, так и между исследователями и учеными-теоретиками других стран. Тем не менее, синтезируя выявленную научную мысль, дополнительно можно обнаружить ресурсы для развития системы государственного управления в части мотивационной составляющей на примере Российской Федерации.

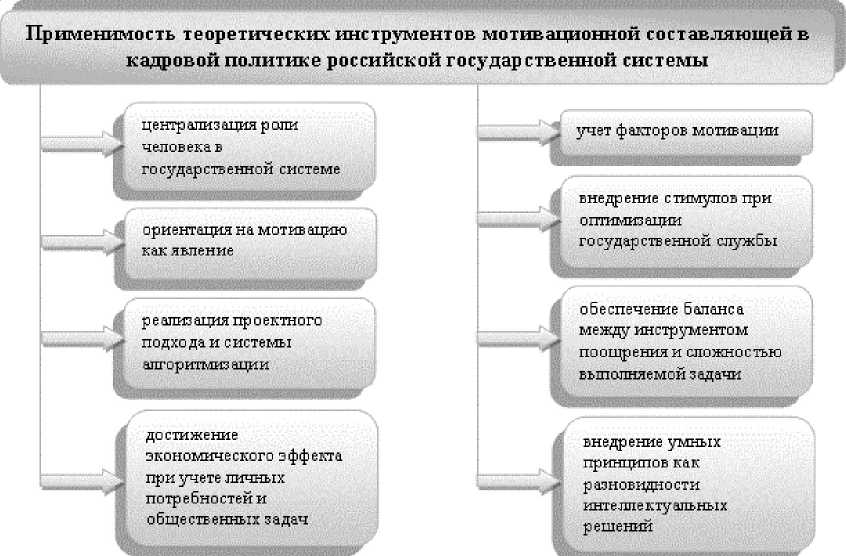

На рисунке приведены теоретические рекомендации по развитию мотивационной составляющей в структуре госслужбы на территории России.

Выделенные на рисунке рекомендуемые теоретические аспекты для развития мотивации среди госслужащих с высокой вероятностью способны оптимизировать кадровую политику государственной системы в условиях нормализации и стандартизации развития национальной экономики. Предпосылками для данного вывода являются условия реализации представленных теоретических инструментов, к примеру, путем соблюдения соответствующей процедуры поощрения государственных служащих.

На современном этапе, в условиях преодоления национальной экономикой внешних вызовов, сохранения и совершенствования мотивационной составляющей представленными теоретическими инструментами недостаточно. Тем не менее синтез научной мысли (см. рисунок) позволяет обнаружить возможность дальнейшего их совершенствования усилиями исследователей, если изучить каждый теоретический инструмент в аспекте высокой волатильности национальной экономики. В частности, применение такого теоретического инструмента, как централизация роли человека в государственной системе, требует разработки новых научных механизмов, направленных на сохранение ценностей человеческого фактора при реализации нематериальных стимулирующих мер.

Рекомендуемые научные ориентиры кадровой политики в условиях вызовов

Ориентация в условиях вызовов в национальной экономике на мотивацию в качестве инструмента заслуживает формирования научной школы или парадигмы, объединяющей исследования ученых-теоретиков различного профиля.

Реализация проектного подхода и системы алгоритмизации в настоящее время осуществляется путем соблюдения профильной нормативной базы. Однако существующие инструменты результативны скорее в условиях стандартизации развития национальной экономики. Соответственно, предложенный ранее научным сообществом проектный подход нуждается в совершенствовании в целях разработки методических под- ходов, пригодных в условиях преодоления вызовов национальной экономикой.

Достижение экономического эффекта при учете личных потребностей и общественных задач нуждается в консолидации научных и общественных сообществ при разработке экономического обоснования предлагаемых механизмов. Обозначенное обоснование целесообразно для обеспечения материального стимулирования государственных служащих в период преодоления государством внешних вызовов. Несмотря на то что учет факторов мотивации относится к базовой части совершенствования государственной системы и кадровой политики, в условиях вызовов необходимы теоретические концепции, позволяющие в сжатые сроки определить наиболее актуальные факторы мотивации среди госслужащих и переориентировать имеющиеся ресурсы на их удовлетворение.

Как инструмент внедрение стимулов в процессе совершенствования государственной службы традиционно применяется в национальной экономике. Однако настоящая реальность такова, что совершенствование нормативной базы путем стимулирования государственных служащих требует упорядочения применяемых методов. Причина состоит в том, что некоторые стимулирующие меры предусмотрены для госслужащих в случае профицита бюджета государства. При этом отсут- ствуют какие-либо альтернативные методы поощрения государственных служащих в период переориентации свободных бюджетных средств на более приоритетные государственные цели.

Обеспечение баланса между инструментом поощрения и сложностью выполняемой задачи является одним из наиболее уязвимых подходов кадровой политики в госсекторе, что особенно наглядно в настоящее время на примере стабилизации национальной экономики с учетом внешних вызовов. Увеличивающаяся нагрузка на госслужащих, вызванная спецификой времени, требует дополнительного теоретического анализа, чтобы перечень инструментов поощрения был расширен, в том числе за счет неочевидных ресурсов в национальной экономике.

Внедрение умных принципов как разновидности интеллектуальных решений, так же как и инструмент ориентации на мотивацию, заслуживает формирования научной школы или парадигмы по причине инновационности подхода. Комплексно специфика развития кадровой политики в госсекторе Российской Федерации позволяет трансформировать теоретические противоречия в источники дальнейшего развития экономической науки и национальной экономики путем осмысления существующей научной мысли в пользу обнаружения решений для сохранения высокой мотивации в структуре госслужбы.

Рисунок. Перечень инструментов мотивационной составляющей в кадровой политике Российского государства

Примечание. Составлено автором.

Заключение

Становится наглядным на данный момент отсутствие системных решений в научном сообществе, которые могли бы сохранить и развить мотивационную составляющую в кадровой политике госсектора в условиях повышенной неопределенности. При этом в настоящее время специфика национальной экономики позволяет балансировать между перспективными теоретическими тенденциями и научными воззрениями, которые могут быть актуальны лишь в условиях стандартного развития государства без каких-либо выраженных рисков.

Несмотря на теоретические противоречия в научном сообществе в сфере развития мотивационной составляющей, их рациональная трансформация может помочь найти решение для сохранения и развития мотивационной составляющей среди государственных служащих. Степень применимости теоретических инструментов на примере кадровой системы госсектора Российской Федерации показывает: чтобы прийти к искомому решению, необходимо развитие экономической науки в различных направлениях. Данный аспект подтверждает перспективность совершенствования кадровой политики и возможность обеспечения более устойчивой готовности государственной системы к будущим вероятным нестандартным рискам любой сложности.